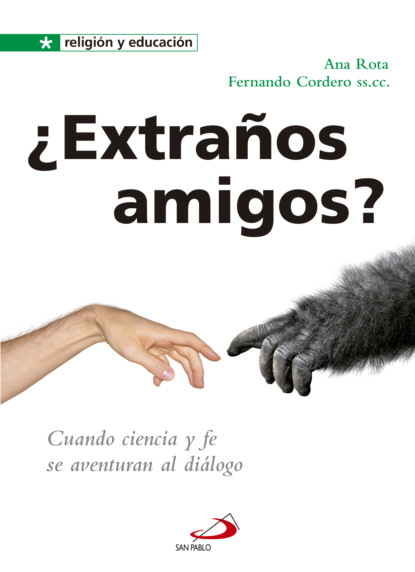

¿Extraños amigos?

- -

- 100%

- +

Cuando el recinto tiene mucha superficie de paredes lisas y pulidas las reverberaciones se multiplican. Si el foco deja de emitir sonido la gente sigue escuchándolo por un espacio de tiempo. La presencia de materiales como el corcho o las telas de las cortinas minimizan estas reverberaciones porque absorben buena parte de la energía de las ondas sonoras, haciendo que la parte reflejada no alcance de nuevo al espectador.

Las reverberaciones pueden ser buenas o malas según la naturaleza del foco emisor. En un concierto de órgano aportarán plasticidad y grandiosidad a la música, sin embargo en uno de jazz harán que se pierda el ritmo. Si se trata de una persona hablando, un exceso de reverberaciones mezclará unas palabras con otras, dificultando el entendimiento del discurso.

El rebote del sonido no solo produce reverberaciones. También es el responsable de la aparición de zonas de máxima intensidad sonora y de puntos sordos. Hemos dicho hace un momento que las ondas rebotan con el mismo ángulo que inciden, y este ángulo dependerá de la forma de las paredes. En un recinto rectangular con techos horizontales el sonido llegará por igual a todos los rincones. Pero ¿qué ocurrirá si tiene forma de estrella y techos abovedados? Seguro que hay puntos en los que el sonido, por muchas reflexiones que sufra, no pasa nunca y, sin embargo, habrá otros a los que parezca tener especial cariño. Las zonas curvas, tanto en techos como en paredes, son las más conflictivas. Por la naturaleza de su geometría tienden a concentrar las ondas en determinados puntos, dejando otros muchos sordos.

Las iglesias son espacios muy complicados acústicamente. Son recintos muy grandes que hacen perder intensidad a la voz del sacerdote. La construcción a base de piedra y vidrieras y la ausencia de materiales absorbentes como cortinas o alfombras favorecen las reverberaciones. Tampoco la forma ayuda. La planta en cruz, las cúpulas y las bóvedas provocan muchas zonas sordas. A lo largo del tiempo, los diferentes estilos arquitectónicos han ido modificando estas características. El románico se presenta especialmente predispuesto a las reverberaciones, dada la presencia de paredes lisas y desnudas. El gótico, y también el estilo renacentista, con sus grandes dimensiones, sus capillas y recovecos y las cúpulas de sus techos producen innumerables puntos sordos. En el barroco la cosa mejora. La ornamentación absorbe parte del sonido ayudando a entender lo que se dice desde el altar. Actualmente el avance de la acústica como ciencia y el desarrollo de nuevos materiales han dado como resultado iglesias bastante más acondicionadas.

Por supuesto la posición del foco emisor influye mucho en la localización de puntos sordos, ¿lo has pensado alguna vez? Seguro que en la próxima misa te acordarás de todo esto y te preguntarás si todos los feligreses te oyen correctamente[6].

Cuando el sonido se ausenta

Lo recordaré, Ana. Aunque tú conoces esta «catedral» chiquita del Buen Pastor, en San Fernando, y sabes que es todo tan pequeño y familiar que se oye estupendamente. Aquí no tenemos bóvedas ni recovecos, ni puntos sordos, aunque sí tenemos miembros con problemas auditivos. Sobre ellos me gustaría reflexionar ahora, si me lo permites. Hablar del sonido cuando podemos comunicarnos, cuando oímos y hablamos con facilidad es relativamente sencillo. Sin embargo, todos conocemos personas que o bien tienen limitada su audición, o bien otros casos en los que el problema también se anuncia en la falta de la capacidad para hablar.

En el evangelio de san Marcos advertimos una escena particularmente ilustrativa. Jesús se encuentra con un sordomudo (cf Mc 7,31-37). Un hombre que se ve limitado al no poder comunicarse: no oye lo que los otros le expresan y tampoco puede transmitir con su voz sus propias emociones, sentimientos e informaciones. Una persona así, incomunicada, está abocada al aislamiento, aunque es cierto que hay otras formas no verbales de comunicación.

Sobre este sordomudo, al igual que de tantas personas en esa misma situación, podríamos hacer también una lectura simbólica. Quizás ha sido un hombre al que se le ha obligado a callar. Quizás no habla porque se ha equivocado frecuentemente con las palabras y le han corregido. Quizás tiene los oídos cerrados porque ha escuchado demasiados rechazos y demasiadas críticas. A veces, somos tan duros criticando a los demás, que herimos no solamente los oídos sino el corazón, es decir, el ser entero por completo. Quizás este hombre, como tantos otros marginados en la cuneta de la historia, ya no quiere escuchar nada más, porque todo lo que ha oído hasta ahora le ha arrastrado al sufrimiento. Todo esto puede generar desconfianza, aislamiento y, en definitiva, exclusión.

Una sensación vale más que mil ondas

Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el hecho de que no poder comunicarnos nos aísla. La mayor parte de nosotros nacemos y vivimos toda nuestra vida con capacidad para oír, lo que hace que no pensemos nunca en cómo puede sentirse una persona sorda.

Hemos estado hablando todo este tiempo del sonido como una vibración que se trasmite mediante variaciones de presión en las partículas del medio transmisor. Estas diferencias de presión llegan a nuestros oídos, que son los órganos encargados de transformarlas en sensaciones. Estoy segura de que las personas que oímos correctamente tampoco pensamos nunca en cómo se produce esta transformación. ¿Qué ocurre de la oreja hacia adentro? ¿Te lo has preguntado alguna vez?

La oreja es el órgano encargado de la recolección de los sonidos externos y el cerebro es el responsable de hacernos saber que nos está llegando un sonido y de qué tipo es. En su viaje desde la oreja al cerebro las ondas sonoras atraviesan el tímpano, la cadena de huesecillos del oído medio, la cóclea y el nervio auditivo. Las dos primeras partes solo transmiten las vibraciones que reciben, mientras que en la cóclea, que es una espiral rellena de una sustancia acuosa, las vibraciones se transforman en impulsos eléctricos. El nervio auditivo completa el trabajo informando al cerebro.

Ya hemos conseguido transformar una variación de presión puramente física en una sensación mediante un proceso en el que podemos distinguir una primera parte mecánica y una parte final de carácter nervioso. Un fallo en cualquiera de ellas podría provocar una pérdida de audición e incluso sordera. Las deficiencias mecánicas más frecuentes están relacionadas con una defectuosa vibración del tímpano o la imposibilidad de conducir el sonido hasta la cóclea por parte de los huesecillos del oído medio. En cuanto a los motivos nerviosos, que tienen peor solución, o ninguna, vienen dados por tumores, roturas del nervio auditivo o su imposibilidad de transmitir impulsos al cerebro[7].

¿Tú cómo crees que reaccionarías si te quedaras sordo? Yo creo que lo pasaría fatal. No sé si encontraría una manera «alternativa» de «oír».

«¡Ábrete!»

Claro que hay maneras y maneras de oír, aunque no lleguen los impulsos auditivos al cerebro. Por eso, volviendo a la curación del sordomudo, me llama la atención cómo Jesús se acerca al enfermo. Primero con gestos corporales: pone sus dedos en las orejas del sordo con delicadeza. Es el lugar de las heridas, de sus limitaciones. En esa relación intensa que crea Jesús surge la invitación a una nueva manera de escuchar y de estar con los otros, de no cerrarse a lo que acontece a su alrededor. A continuación, el propio Jesús toca la lengua del hombre con su saliva. Es símbolo de confianza, de que puede curarle. A la saliva le reconocían los antiguos propiedades terapéuticas. Se crea una relación no solo de confianza sino también de amor con aquel hombre tan herido por la vida.

Jesús levanta los ojos al cielo, para pedir la ayuda de Dios para que el enfermo sane. Suspira y pronuncia la palabra «Effata», esto es, «¡ábrete!» (Mc 7,34). Y esa orden tiene éxito. Ya puede relacionarse, comunicarse, oír y verbalizar todo lo que anida en su interior. Y esto es así porque la orden no va dirigida a los órganos enfermos, sino al hombre que hasta ahora es incapaz de oír[8].

Jesús no pretende publicidad, sino encontrarse con ese hombre en su situación concreta. Le lleva la curación y este, libremente, se abre a la fe. Es una relación de persona a persona, de corazón a corazón. Rehúye de los que buscan noticias novedosas y hechos que lleven más a la habladuría que realmente al camino nuevo que el Maestro viene a traer.

Me quedo con ese «¡Ábrete!», ante nuestras sorderas que amplifican nuestra indiferencia. ¡Eso sí que nos llevaría a armar lío!

¡Menudo chiringuito!

Benedicto XVI y Stephen Hawking

«No existe ninguna oposición entre la comprensión de la fe respecto a la creación y la evidencia de las ciencias empíricas»[9], subrayaba el papa Benedicto XVI hace unos años, durante la inauguración en el Vaticano de un congreso, organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias, al que asistieron reputados científicos, entre ellos, el físico Stephen Hawking. El cometido de este encuentro era analizar el nacimiento del Universo, la evolución de las especies y las teorías de Darwin.

El reconocido astrofísico, heredero de la cátedra de Newton en la Universidad de Cambridge, ya fue invitado a exponer en el Vaticano sus teorías sobre ciencia y religión hace más de tres décadas, siendo papa Juan Pablo II. Y dejó muy claro que, según sus investigaciones el Universo no tiene un inicio concreto, por lo que no se puede hablar de creación. Después, con cierto humor británico sentenciaba: «Menos mal que el Papa no se ha percatado de lo que he dicho, porque si no igual hubiera acabado como Galileo». Curiosidades de la vida, resulta que Hawking nació justo 300 años después de la muerte del famoso astrónomo que fue rehabilitado en tiempos del papa polaco.

Conflictos, ciertamente, a lo largo de la historia ha habido muchos entre ciencia y religión. Los conflictos, si se gestionan bien, pueden ayudar a crecer. Creo que eso ha ocurrido entre ambas realidades. Pero, antes de entrar en materia, me gustaría dar una pincelada sobre el Observatorio Astronómico o Telescopio Vaticano. Quizás muchas personas no sepan de su existencia y es muy interesante conocer el esfuerzo que la Iglesia ha hecho en este campo. Se trata de un instituto de investigación científica que depende directamente de la Santa Sede. Puede ser considerado como uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo. Su director es un jesuita, José Gabriel Funes.

Precisamente el padre Funes convocó en Roma a un congreso a 216 astrónomos procedentes de 26 países. Fíjate, Ana, en las declaraciones que hizo[10]: «El Big Bang no está en contradicción con la existencia de un Dios creador a partir de la nada. Es cierto que el Big Bang no es la prueba de la existencia de Dios, pero tampoco la niega». Recientemente ha ratificado esta postura el papa Francisco, que ha declarado: «El Big Bang –la teoría científica que explica el origen del universo– no se contradice con la intervención creadora divina, al contrario, la exige»[11].

Como se cumple ahora el medio siglo del Big Bang, ¿por qué no nos das unas pinceladas sobre esta teoría?

Cerveza y pollos asados en la playa

Bueno, bueno, ya veo que te ha caído bien el padre Funes. Algún día me tienes que hablar más de él y de su labor en el observatorio. ¡Con lo que me gustan a mí estas cosas! Ya me ha picado la curiosidad y me gustaría conocerle. Y ahora que has mencionado también a Stephen Hawking, ¿sabes que yo le vi en persona cuando vino a Madrid? Fue en el año 1989. Hacía poco que había publicado su libro Historia del tiempo y vino a hablar de él a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Yo acababa de terminar la carrera y fui con una amiga a verle. La facultad estaba hasta los topes de gente. Me pareció una persona extremadamente sencilla, a pesar de su fama y de su inteligencia. Aún hoy, si lo buscas en Internet, aparecen noticias de aquella conferencia. Sus investigaciones han puesto su granito de arena en esta teoría, aunque hay que analizarla a un nivel bastante más profundo de lo que nos proponemos aquí para comprender sus aportaciones.

De momento vamos a empezar con la versión más simple, que dice que hace muchísimo tiempo el Universo entero estaba concentrado en un punto. Por razones desconocidas ese punto se agrandó y la materia contenida en él empezó a expandirse. A esto es a lo que se le llama Big Bang, o gran explosión, aunque en realidad no explotó nada. Los astrofísicos han llegado a elaborar una teoría así observando que las estrellas se separan unas de otras constantemente. Si cada vez están más separadas, significa que según retrocedemos en el tiempo, cada vez estuvieron más juntas. ¿Hasta qué punto de juntas? Y si retrocedemos en el tiempo, ¿hasta cuándo se puede retroceder? Como es imposible comprobarlo, porque ninguno de nosotros estuvo allí, ni es una situación que pueda reproducirse en un laboratorio, solo queda la opción de calcularlo matemáticamente. El problema reside en que matemáticamente se puede calcular una situación parecida a la actual, con un tiempo de existencia y una distancia entre estrellas con algún valor. Los cálculos fallan en el momento en que la distancia y el tiempo son igual a cero.

En consecuencia, podemos deducir que la teoría se acerca muchísimo al principio del Universo, a las primeras fracciones de segundo, pero no es capaz de definir cómo era en el instante inicial, ni en tiempos anteriores.

Vamos a imaginarnos una playa. Una de esas playas del Mediterráneo de 4 o 5 km de largo, en el mes de agosto. Abarrotada de gente. Un señor, con mucha visión comercial, ha decidido abrir un chiringuito en el que solo va a servir cerveza y pollos asados. Para promocionarlo, ha anunciado que el día de la inauguración servirá cerveza y regalará un pollo a todo el que se acerque a partir de las dos de la tarde.

Ese mediodía, los alrededores del chiringuito son un hervidero de gente. Al calor propio del verano y de la hora hay que sumarle el que despide el horno de los pollos. La gente no para de gritar y de saltar. Ese movimiento hace que todavía suden más. El olor a pollo asado se mezcla entre la gente, pero hay tanta que da la sensación de que ni siquiera el olor puede moverse.

El dueño del chiringuito, observando la situación decide empezar a servir cervezas lo primero, a ver si la gente se calma un poco. A medida que van bebiendo cerveza el clamor va disminuyendo. Ya son las tres de la tarde y la cerveza ni siquiera ha llegado a la mitad de las personas. Los pollos van para largo. El señor sigue repartiendo cervezas. Por fin empiezan a salir los pollos. La espera ha merecido la pena. Los que ya tienen su pollo se alejan del chiringuito en todas las direcciones. El olor a pollo empieza a sentirse no ya solo en la playa, sino por todo el pueblo. El propietario del chiringuito sigue repartiendo pollos y cervezas. Ya no hay gritos. Paulatinamente la playa se va vaciando. Poco a poco se va haciendo de noche. Los pollos al final han sido para cenar y no para comer. En el pueblo va a oler a pollo asado durante mucho tiempo.

El instante casi inicial puede ser el momento en el que el señor abre el chiringuito. Eso ocurrió hace trece mil millones de años, más o menos. En ese momento el Universo era parecido a esa playa. En lugar de personas en bañador lo que había era muchísimas partículas elementales, más elementales aún que los protones y los electrones, y todas en movimiento. La temperatura superaba los cien mil millones de grados centígrados.

Una centésima de segundo después la temperatura había descendido unos cuantos millones de grados. Las partículas, ya con su cervecita, empezaron a transformarse dando lugar a los componentes de la materia ordinaria: protones, neutrones y electrones. El calor era todavía demasiado grande como para que pudieran permanecer unidas. Otro de los elementos abundantes eran los fotones, las partículas constituyentes de la luz, y de cualquier otra radiación. Teníamos un Universo extremadamente radiante. Como si el olor de los pollos lo impregnara todo.

A los catorce segundos la temperatura había descendido lo suficiente como para que pudieran formarse agrupaciones de partículas elementales. La gente de la playa ya había reconocido a sus vecinos y se habían sentado juntos a esperar el pollo y la cerveza.

Después de tres minutos ya estaban formados los componentes del Universo, de lo que están hechas todas las estrellas: hidrógeno. Cada partícula tenía su pollo y se alejaba del chiringuito. Con el tiempo, esas partículas se concentrarían en sitios muy alejados dando lugar a las estrellas y galaxias. El hecho de que la materia se agrupara dejó espacios libres para que pudieran salir la luz y el resto de la radiación. El olor a pollo llenó el Universo y se expandió con él.

En las estrellas el hidrógeno se fue transformando en helio y a partir de las estrellas comenzaron a formarse elementos más complejos, como el litio, el carbono o el oxígeno, y todos los demás elementos que componen la materia tal y como la conocemos. La gravedad los ha mantenido unidos desde entonces en grupos más o menos grandes, como los planetas y demás cuerpos celestes. La Tierra es uno de ellos.

La gran diferencia entre las predicciones del Big Bang y nuestra playa es el tamaño. Hemos hablado de una playa de kilómetros, y podemos imaginar la misma cantidad de gente en tan solo unos metros, o unos centímetros, pero el Universo en los primeros instantes era mucho más pequeño que la milésima parte de un grano de arena. Hay que hacer un esfuerzo y pensar también que ese era todo el espacio que existía. La playa la podemos encuadrar en un pueblo, en una ciudad o en un país, pero el Universo no está encuadrado en nada más grande. No es que detrás esté todo oscuro. No hay nada detrás. No hay ventana por la que mirar, ni nada que contemplar.

¿Sudan las estrellas?

Y, ahora, estoy segura de que te estás preguntando: ¿Y por qué esta teoría? ¿Cómo se ha llegado a la conclusión de que la historia del Universo ha sido así?

En primer lugar lo confirma la continua separación de las estrellas. Cuando la gente está muy lejos se la ve como un minúsculo puntito, pero si fuésemos capaces de saber que están sudando eso nos confirmaría que van corriendo. Pues los astrofísicos han descubierto que las estrellas sudan. Ellos lo llaman «corrimiento hacia el rojo», ya que la radiación que emiten es algo diferente a la que se esperaría si estuvieran quietas, o si se acercasen. Por otra parte está el fondo cósmico de microondas, que es un remanente de la radiación inicial que todavía viaja por el espacio interestelar. Es el olor a pollo que perdura hasta nuestros días, pero con una intensidad mucho menor debido al gran aumento de volumen del Universo. Para completar la teoría habría que detectar la materia oscura, de la que estoy segura que habrás oído hablar alguna vez. Y la energía oscura, que también es oscura, pero no es lo mismo.

Imagínate que el señor del chiringuito, además de hacer pollo, tuviera en mente hacer paellas. El hombre habría comprado sacos y sacos de arroz para tanta gente. Con el jaleo los sacos se rompieron y el arroz se esparció por la playa. Algunos granos se fueron con los pollos, otros se metieron en el pelo de la gente y a otros se los llevó el viento, pero nunca llegaron a ser cocinados ¿Cómo encontrar ahora ese arroz?

Ese arroz son las partículas que componen la materia oscura. Se cree que son unas partículas muy pequeñas que se crearon en los primeros instantes y nunca llegaron a mezclarse con las demás. Cuando los científicos se han puesto a calcular la masa del Universo se han dado cuenta de que falta una gran cantidad de materia, que atribuyen a estas partículas. Esta materia se expandió con el resto pero nunca ha podido ser detectada. Por eso se le llama materia oscura. Y por asociación, ya habrás deducido que la energía oscura es una cantidad de energía que se supone que existe, pero de la que tampoco se han tenido evidencias. Esta energía sería la responsable de que la expansión no tenga una velocidad fija, sino que aumente constantemente.

Una vez que se sepa exactamente la cantidad de materia que contiene el Universo también se podrá predecir su futuro. Si la cantidad total fuese inferior a un determinado valor, la expansión continuaría indefinidamente hasta que las distancias entre una y otra partícula se hicieran infinitas y la radiación perdiera toda su energía. El olor a pollo se disiparía por completo. Si fuese mayor, llegaría un momento en que la gravedad detendría la expansión y comenzaría un acercamiento que terminaría en un colapso. También puede ocurrir que llegue a un punto de equilibrio en el que se pare la expansión, pero no haya materia suficiente para comenzar con una contracción.

Como ves, el Big Bang es una teoría muy completa que define la evolución del Universo. Hasta ahora explica y encaja con casi todos los fenómenos observados y con casi todas las leyes de la física, pero es incapaz de definir el momento justo del inicio. Hoy por hoy es la teoría más aceptada, pero su incapacidad para responder a ciertas preguntas la ha hecho muy polémica. ¿De dónde salieron las primeras partículas elementales? ¿Por qué había tanta energía? Si el tiempo y el espacio comienzan en el Big Bang, ¿qué había antes? ¿Tiene sentido hacerse esa pregunta? Habrá que esperar a nuevos avances en la ciencia para arrojar algo de luz sobre estas cuestiones[12].

Cuando se desborda el amor

Con la explicación del chiringuito, he podido entender bastante bien la teoría del Big Bang. Claro que yo, en lugar de pollo, hubiera ofrecido un «pescaíto frito» bueno, de Cádiz. Con todas las distancias y los respetos, creo que ciencia y religión nos hablan de manera distinta del «Dueño del Chiringuito». Sin embargo, más que visión comercial, subrayaría su amor y gratuidad por toda esa gente que se acerca a mediodía, con tanto calor, a saciar su hambre y su sed con su enorme corazón generoso. Los relatos bíblicos explican por qué existe la tierra. Por su parte, las investigaciones científicas tratan de aproximarnos al origen de nuestro planeta y del Universo. La Biblia nos enseña algunas cosas sobre Dios y sobre su relación con sus criaturas. Y la ciencia nos ofrece información sobre el mundo y las personas en el mundo.

Los relatos de la creación en el libro del Génesis, escritos en dos épocas diferentes –en los siglos X y VI a. C. –, cuentan que fue Dios a través de su palabra quien creó todo lo que existe, la luz, las tinieblas, el cielo, la tierra, las estrellas, las aguas, los peces, los pájaros y todos los demás animales. Al final, culminó su obra con la creación del ser humano.

No pretende el Génesis detallar un estudio científico sobre la formación del Universo. Nos ofrece más bien un gran poema de alabanza a Dios, único y bueno, Creador del hombre y del mundo. Al profundizar en la teología de la creación, el Antiguo Testamento concede una gran importancia a la experiencia de la salvación que Dios ha llevado a cabo en favor de Israel. Es decir, la experiencia que han tenido de la liberación de Dios les lleva a confiar en que es causa y origen de todas las cosas. Para manifestar esta verdad, el libro del Génesis recurre a dos narraciones: la conocida creación en siete días[13] (Gén 1-2,4a) y el conocidísimo relato de Adán y Eva (Gén 2,4b-25). Nos centraremos ahora en la primera narración.

Se trata de un relato de creación por la acción, pero por la acción de la Palabra que Dios pronuncia. Del caos inicial van surgiendo los tres grandes espacios que luego serán rellenados por astros, vegetales-animales y peces-pájaros. La creación se entiende como simple ordenación del caos, sobre el que Dios «trabaja» siguiendo el esquema cosmológico de la época. Este esquema concebía el universo como la superposición de tres estratos: tinieblas, aguas y tierra. La acción de Dios se realiza de arriba abajo. Llega a su clímax con la creación del hombre, «imagen de Dios».

El encargo que Dios encomienda al hombre, como «imagen» suya es sumamente revolucionario. La creación se corona con la figura de un «concreador». El mundo creado por Dios no es una realidad ultimada. Ahora el Creador la pone en manos del hombre, para que este la lleve a su plenitud.

Es muy interesante contemplar cómo Dios crea con la Palabra: «Dijo Dios». Es expresión de su trascendencia y de su intimidad. Entre Dios y el mundo está la palabra, separando a ambos y, al mismo tiempo, relacionándolos. El mundo viene a ser «expresión» de Dios, lo que resulta de su «decir».