- -

- 100%

- +

{DIN-Normen, DIN 79161}

{Spielplatzprüfer}

{Qualifizierung}

Zur Historie

2007 stellte der Bundesverband der Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller e. V. (BSFH) beim Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN) den Antrag, eine Norm zur Qualifizierung von Spielplatzprüfern zu erarbeiten.

Ausgangspunkt war die etwas unbestimmte Forderung in DIN EN 1176-7, dass sowohl die Inspektion nach Fertigstellung eines neuen Spielplatzes als auch die jährliche Hauptinspektion durch sachkundige Personen erfolgen soll. Ergänzend wurde dort angemerkt, dass der Grad der erforderlichen Sachkunde von der zu lösenden Aufgabe bestimmt wird.

Mit oder ohne Bezug auf diese Norm bezeichneten sich eine Reihe von Personen als Sachkundige, Sachverständige oder freie Sachverständige. Da diese Begriffe nicht geschützt sind, war und ist dies zulässig.

Die Mitglieder des BSFH wurden zum Teil mit Prüfbescheiden konfrontiert, die darauf schließen ließen, dass die erforderliche Sachkunde nicht bei allen Spielplatzprüfern tatsächlich vorhanden war. Ähnliche Erfahrungen machten die Unfallkassen bei Kontrollen auf Spielplätzen von Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Aufgrund dieser Situation gab es tatsächlich den Bedarf für eine Norm zur Qualifizierung von Spielplatzprüfern. Der eingesetzte Ausschuss erarbeitete ein Dokument, das im Dezember 2011 als DIN SPEC 79161 „Spielplatzprüfung – Qualifizierung von Spielplatzprüfern“ erschien. Es fällt sofort auf, dass es sich um keine Norm, sondern um einen DIN-Fachbericht handelte. Dieser stellt noch keine allgemein anerkannte Regel der Technik dar.

Im neuen Fachbericht wurden folgende Regelungen getroffen:

• Teilnahmevoraussetzungen für die Ausbildung • Inhalte und Dauer der theoretischen und praktischen Schulung • Umfang, Inhalte und Zeitdauer der Abschlussprüfung • Zertifizierung (Anforderungen an Ausbilder, standardisierte Prüfkörper-Testwand, Fortbildungspflicht).Bereits im ersten Jahr nach Erscheinen der Norm registrierte die FLL[1] als Zertifizierungsstelle elf kooperierende Ausbildungsinstitute mit 362 Teilnehmern,[2] wovon 311 die Prüfung zum „Qualifizierten Spielplatzprüfer nach DIN SPEC 79161“ bestanden.

Nach drei Jahren wurde der Fachbericht überarbeitet und erschien im November 2016 als zweiteilige Normenreihe DIN 79161.

Im Mai 2018 erschien zu beiden Teilen eine neue Ausgabe. Die vorgesehenen Änderungen beschränken sich aber auf Formales.

Insgesamt lässt sich einschätzen, dass die Betreiber von Spielplätzen mit dieser Normenreihe ein Auswahlkriterium für Spielplatzprüfer erhalten haben. Es darf vermutet werden, dass ein zertifizierter und regelmäßig fortgebildeter Spielplatzprüfer über die nötige Sachkunde verfügt. Das heißt aber nicht, dass Personen ohne diesen Nachweis generell als nicht ausreichend qualifiziert gelten. Es ist nach wie vor nicht vorgeschrieben, dass Spielplatzprüfer nach DIN 79161 aus- und fortgebildet bzw. zertifiziert werden müssen.

DIN 79161-1 Spielplatzprüfung – Qualifizierung von Spielplatzprüfern – Teil 1: Ausbildung und Schulung {Spielplatzprüfer, Ausbildung}

Dieser Teil der Norm beinhaltet die Ausbildung von Spielplatzprüfern, den sachkundigen Personen für die jährliche Hauptinspektion nach DIN EN 1176-7. Die Norm gilt nicht für die Ausbildung von Personal für die visuelle Routine-Inspektion und die operative Inspektion.

Als Teilnahmevoraussetzung ist lediglich eine mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis nachzuweisen.

Anforderungen an die Ausbilder

• Zertifikat als „Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161-1 und -2“ • mindestens fünf Jahre Prüferfahrung auf Spielplätzen • technische oder handwerkliche Berufsausbildung mit dem Abschluss als Meister, Techniker oder Hochschulabschluss und • pädagogische BefähigungAnforderungen an die Ausbildung

• An einer Schulung sollen nicht mehr als 15 Personen teilnehmen. • Die theoretische Ausbildung ist inhaltlich und zeitlich genau vorgegeben und umfasst mindestens 21 volle Stunden, die praktische Ausbildung mindestens 6,5 Stunden. • Hauptinhalte in der Theorie sind die Normen DIN 18034 und DIN EN 1176 außer Teil 10.Die Ausbildung muss nicht zwingend mit der Prüfung zum „Qualifizierten Spielplatzprüfer nach DIN 79161-1 und -2“ abschließen.

Für Auffrischungskurse sind mindestens sechs Zeitstunden vorzusehen. Inhaltlich sollen neue Vorschriften und Normen erläutert und die Inhalte der Ausbildung vertieft werden.

DIN 79161-2 Spielplatzprüfung – Qualifizierung von Spielplatzprüfern – Teil 2: Prüfung und Qualifizierungsnachweis {Spielplatzprüfer, Prüfung}

Dieser Teil beschäftigt sich mit der Prüfung und Zertifizierung von Spielplatzprüfern, die nach DIN 79161-1 aus- oder fortgebildet wurden.

Alleinige Teilnahmevoraussetzung an der Zertifizierungsprüfung ist der Nachweis einer Teilnahme an einer Ausbildung nach DIN 79161-1. Es ist nicht vorgeschrieben, dass diese Ausbildung bei der Stelle erfolgen muss, die auch die Prüfung durchführt.

Die Ausbildung darf zum Prüfungszeitpunkt nicht länger als drei Jahre zurückliegen. Diese Frist darf überschritten werden, wenn nach der Ausbildung mindestens alle drei Jahre Fortbildungen erfolgten.

Anforderungen an Prüfer

• Die Prüfer müssen die Anforderungen an Ausbilder nach DIN 79161-1 erfüllen. • Der Nachweis der Qualifikation muss der Zertifizierungsstelle vorliegen und von ihr überprüft werden. Bei positivem Prüfergebnis wird der Antragsteller bei der Zertifizierungsstelle als Prüfer registriert und bestätigt. • Der Prüfer muss eine Erklärung unterzeichnen, dass er Prüfungsfragen und Musterlösungen nicht unberechtigt weitergibt.Ablauf der Prüfung

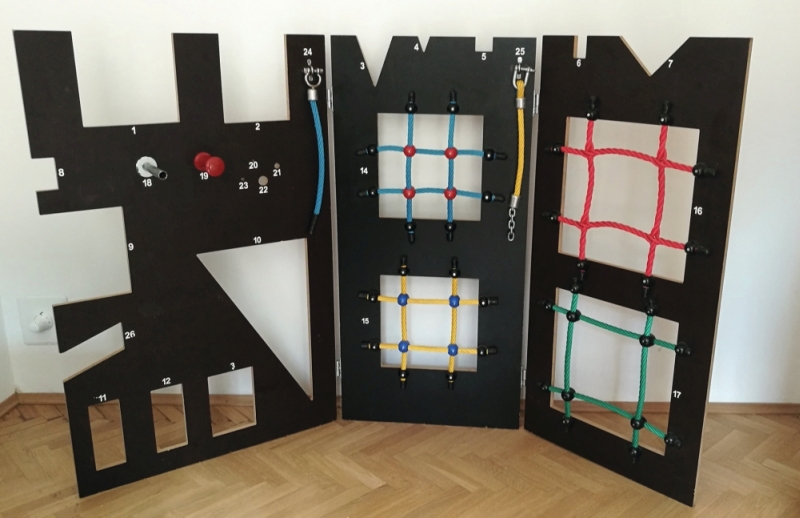

• Die Zertifizierungsstelle übersendet auf Antrag die Prüfungsfragen für alle Teilnehmer. Den Prüflingen werden die Prüfungsfragen erst unmittelbar zur Prüfung zugänglich gemacht. • Zu Beginn der theoretischen Prüfung wird an alle Prüflinge der Prüfungsbogen Teil 1 ausgeteilt. Dieser muss ohne jegliche Hilfsmittel binnen einer Stunde bearbeitet werden. Nach Abgabe des ersten Prüfungsbogens wird Teil 2 ausgeteilt. Dieser darf mithilfe der Normen, der eigenen Aufzeichnungen, der Schulungsunterlagen und einem Taschenrechner bearbeitet werden und ist nach einer Stunde abzugeben. • Der Prüfer kontrolliert die Prüfungsbogen mithilfe des Lösungsbogens. Die theoretische Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 80 % der Fragen richtig beantwortet wurden. • Bei der praktischen Prüfung muss jeder Prüfling einzeln an zehn vom Prüfer festgelegten Prüfpositionen der Prüfkörper-Testwand die richtigen Prüfkörper auswählen und anwenden sowie das Prüfergebnis interpretieren. Auch hier müssen mindestens 80 % richtig sein.

Bild 3: Prüfkörper-Testwand (Quelle: GAO – Gesundheits- und Arbeitsschutz Onischka UG [haftungsbeschränkt])

• Die Prüfung gilt als bestanden, wenn sowohl in der theoretischen als auch in der praktischen Prüfung mindestens 80 % richtig beantwortet wurden. Auf Wunsch können Prüflinge Einsicht in die ausgewerteten Bogen nehmen. • Für alle Prüflinge, die die Prüfung bestanden haben, werden die von der FLL bereitgestellten und vom Prüfer unterzeichneten Qualifikationsnachweise ausgegeben. • Bei nicht bestandener Prüfung darf der Prüfling einmalig die theoretische Prüfung (beide Teile) und/oder die praktische Prüfung ohne erneute vollständige Schulung wiederholen. • Die ausgefüllten Prüfungsbogen und die Lösungsbogen werden an die Zertifizierungsstelle zurückgesandt und dort archiviert.Die Qualifikationsnachweise haben eine Gültigkeit von drei Jahren. Zur Verlängerung ist ein Auffrischungskurs zu absolvieren. Eine erneute Prüfung ist nicht erforderlich.

Zur praktischen Anwendung

Durch die Aufteilung der Norm in die zwei Teile „Ausbildung und Schulung“ sowie „Prüfung und Qualifizierungsnachweis“ ergibt sich die Möglichkeit, beides auch separat zu betrachten. In diesem Fall muss das Ausbildungsinstitut eine Bescheinigung über die Teilnahme an einer Ausbildung nach DIN 79161-1 ausstellen. Diese wiederum berechtigt binnen drei Jahren zur Teilnahme an der Prüfung nach DIN 79161-2 bei einem beliebigen mit der Zertifizierungsstelle kooperierenden Institut.

Auffrischungskurse können ebenfalls bei einem beliebigen von der Zertifizierungsstelle autorisierten Einrichtung absolviert werden.

Fußnoten:

[1]

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.

[2]

www.fll.de/nc/news.

{Sicherheitsmanagement}

Der Betreiber muss für seine Spielplätze die Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB erfüllen (siehe hierzu auch Kapitel

{Betreiber}

Als Betreiber gilt nach außen hin jede natürliche oder juristische Person, die die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über den Betrieb eines Spielplatzes hat. In der Privatwirtschaft ist dies der Eigentümer mit seiner rechtlichen und tatsächlichen Verfügungsgewalt auf Errichtung, Betrieb oder Stilllegung eines Spielplatzes. Im öffentlichen Dienst ist es oft die Gemeinde. Geschäftsführer, Betriebsleiter, Bürgermeister oder andere Führungskräfte sind dagegen nach außen keine Betreiber, da sie nicht weisungsfrei sind.[1]

Verantwortlich für die Verkehrssicherungspflicht sind die Eigentümer, soweit sie natürliche Personen oder die Vertretungsberechtigten juristischer Personen sind – in den Gemeinden der Bürgermeister.

Der Verkehrssicherungspflichtige kann diese Aufgabe in eigener Verantwortung wahrnehmen oder an zuverlässige und fachkundige Personen delegieren. Dazu hat er eine Auswahlverpflichtung und muss auch Kontrollen durchführen. Die Übertragung kann z. B. in der Stellenbeschreibung enthalten sein. Die Gesamtverantwortung verbleibt bei ihm.

Es genügt nicht, Aufgaben zu übertragen. Es müssen auch die dazu erforderlichen Befugnisse, z. B. die Verfügungsgewalt über Personal und Mittel, übertragen werden. Ansonsten ist die Delegation unwirksam.

Je größer z. B. eine Kommune ist, desto weiter kann die Delegation nach „unten“ erfolgen: Während in einer kleineren Gemeinde die Verantwortung für die Spielplätze beim Leiter der Bauverwaltung verbleibt, kann sie bei größeren Strukturen z. B. an den Leiter des Bauhofs übertragen werden. Bei sehr großen Verwaltungen kann es dazu eigene Fachbereiche oder Ämter geben, die für die gesamte Kommune oder Teile davon zuständig sind.

DIN EN 1176-7 „Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 7: Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb“ ist die allgemein anerkannte Regel der Technik für das Sicherheitsmanagement von Spielplätzen. Sie wird von der Mehrheit der Fachleute anerkannt. Es ist zwar nirgendwo verbindlich festgelegt, dass ein Betreiber sein Sicherheitsmanagement nach dieser Norm ausrichten muss. Wenn er das aber tut, darf vermutet werden, dass er die Verkehrssicherungspflicht erfüllt.

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf den Stand der Normung vom 01.06.2020. Gegenüber früheren Editionen unterscheidet sich die aktuelle Ausgabe dieser Norm vor allem dadurch, dass das bisherige „sollte“ in die verbindliche Anforderung „muss“ geändert wurde. Neu ist auch die Forderung nach Unabhängigkeit der Prüfer für die Inspektion nach der Installation und die jährliche Hauptinspektion. Die Übergangsfrist endet am 30.11.2020.

Ein Betreiber, der die Anforderungen nach DIN EN 1176-7 erfüllt, betreibt Unfallverhütung und Haftungsverhütung zugleich.

Fußnoten:

[1]

Martin Mantz Compliance Solutions, www.martin-mantz.de/aktuelles/wer-ist-betreiber/.

{Grundsätze}

Dienstanweisung

Der Betreiber muss eine geeignete Organisationsform der Delegation von Verantwortlichkeiten finden. Es wird empfohlen, dazu eine Dienstanweisung zu erlassen. Die Kommunalversicherer haben Muster-Dienstanweisungen erarbeitet und veröffentlicht, an denen man sich orientieren sollte.[1]

Mindestinhalte der Dienstanweisung sollten sein:

• Präambel • Zuständigkeiten – Entscheidungsebene – Ausführungsebene – Fachaufsicht/Controlling • Personal – Benennung – Ausbildung zur Erlangung der Sachkunde – Weiterbildung – Bestellung und gegenseitige Verpflichtung von Prüfern – Garantie der Weisungsfreiheit bei der Anwendung der Sachkunde – Ausstattung mit Vorschriften und Normen, Prüfkörpern, Messmitteln – Regeln für die externe Vergabe von Prüfungen • Installation • Inspektionen – Arten – Fristen – Maßnahmen bei Mängeln • Wartung • Dokumentation – Spielplatzakte – Unterlagen über die Inspektionen – AufbewahrungAnmerkung

(1) Bei der Personalauswahl ist neben der Sachkunde die charakterliche Eignung zu berücksichtigen. Das gesamte am Sicherheitsmanagement beteiligte Personal muss seit der Normausgabe 2020-06 sachkundig sein oder über angemessene Kompetenzen verfügen. Sachkunde setzt eine geeignete Ausbildung voraus.

(2) Die Weisungsfreiheit schließt ein, dass die nötige Zeit zur Verfügung steht.

(3) Bei der externen Vergabe von jährlichen Hauptinspektionen sollte in Ausschreibungen die Qualität mindestens mit 50 % in die Wertung eingehen. Von dem Bieter sollte der Nachweis der Qualifikation als „Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161-1 und -2“ oder gleichwertig und der regelmäßigen Fortbildung für alle zum Einsatz kommenden Prüfer verlangt werden. Ebenso sollte der Bieter nachweisen, dass er über die nötigen Prüfkörper und bei Holz-Spielplatzgeräten mit Erdkontakt über die Möglichkeit der Bohrwiderstandsmessung verfügt.

Anhand einzureichender Prüfprotokolle kann eingeschätzt werden, ob die Protokollführung des Bieters Anhang A.3 von DIN 79161-1 entspricht.

Besondere Empfehlungen

Nicht annehmbare Risiken

Werden auf einem Spielplatz, an einem oder mehreren Spielplatzgeräten oder an Zusatzausstattungen erhebliche Mängel festgestellt, die zur Überschreitung des sportlich-spielerischen Risikos führen können, muss der Betreiber diese Bereiche bzw. Geräte wirksam gegen Zugang und Benutzung sichern.

Solche Situationen können z. B. entstehen, wenn

• Spielplatzgeräte noch nicht vollständig installiert wurden, • stoßdämpfende Böden noch nicht vollständig installiert wurden, • die Prüfung nach der Installation noch nicht durchgeführt wurde, • bei der Prüfung nach der Installation erhebliche Mängel festgestellt wurden, • durch mangelnde Wartung das erforderliche Sicherheitsniveau nicht mehr gesichert werden kann oder • Spielplatzgeräte, Spielplatzböden oder Ausstattungen so beschädigt sind, dass sie das sportlich-spielerische Risiko überschreiten.Nicht jedes Spielplatzgerät ist an einem Tag installiert, nicht jede Instandsetzung an einem Tag abgeschlossen. In diesen Fällen müssen Geräteteile, ganze Geräte oder sogar ganze Spielplätze abgesperrt werden – und zwar wirksam. Flatterband ist keine wirksame Absperrung. Im Gegenteil: Sie animiert Kinder erst recht, in den verbotenen Bereich einzudringen.

Es ist naheliegend, die erforderliche Sicherung analog den Regeln für Baustellen zu gestalten. Empfehlungen dazu sind in VdS 2021[2] enthalten. Auch wenn diese Publikation unverbindlich ist, so hat sie sich doch in der Praxis bewährt. Ihre Anwendung stellt den Versicherungsschutz nicht infrage und es ist anzunehmen, dass damit auch die Verkehrssicherungspflicht erfüllt wird.

Was empfiehlt VdS 2021?

Die gesamte Baustelle ist lückenlos mit mindestens 2 m hohen übersteigsicheren Bauzäunen einzufrieden. Die Zaunfelder sind miteinander zu verschrauben, d. h., zur Demontage muss Werkzeug erforderlich sein. Außerdem ist Aushebeschutz erforderlich. Die Baustellensicherung ist arbeitstäglich zu kontrollieren und der Zustand zu dokumentieren. Sie darf erst entfernt werden, wenn der allgemeine betriebssichere Zustand (wieder) hergestellt ist.

Eine entsprechende Beschilderung sorgt bei Kindern und ihren Sorgeberechtigten für das nötige Verständnis.

Bild 4: Flatterband ist keine wirksame Absperrung. (Quelle: GAO – Gesundheits- und Arbeitsschutz Onischka UG [haftungsbeschränkt].)

Bild 5: Vorschriftsmäßige Sicherung (Quelle: GAO – Gesundheits- und Arbeitsschutz Onischka UG [haftungsbeschränkt].)

Fußnoten:

[1]

BADK Sonderheft „Haftungsrechtliche Organisation im Interesse der Schadenverhütung“, 5. Auflage, 2018.

[2]

Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept VdS 2021 – 2016-06.

{Installation}

Die Installation von Spielplatzgeräten und Spielplatzböden muss so erfolgen, dass diese sich in einem allgemeinen betriebssicheren Zustand befinden.

Die Herstellervorgaben sind zu berücksichtigen.

Sicherheitsrelevante Änderungen sollten nur im Einvernehmen mit dem Hersteller und/oder einer sachkundigen Person erfolgen. Das gilt für die gesamte Nutzungsdauer.

Nach der Installation oder wesentlichen Änderungen ist eine Inspektion auf dem Niveau einer jährlichen Hauptinspektion durch eine sachkundige Person zu veranlassen. Dabei sollten u. a. auch die Fundamente einbezogen werden. Als wichtige Änderung gilt auch das Umsetzen an einen neuen Standort.

{Inspektionen}

Grundsätze

Verschiedenste Inspektionen sind notwendig, damit der Betreiber Informationen erhält, ob sich sein Spielplatz noch im allgemeinen betriebssicheren Zustand befindet. Ist das nicht mehr der Fall, muss er entweder die Intervalle der vorbeugenden Wartung verringern oder Wartungsreparaturen durchführen. Die Informationen erhält der Betreiber mit dem Inspektionsbericht.

Die Inspektionen beziehen sich in erster Linie auf Spielplatzgeräte sowie Spielplatzböden und müssen sowohl vom Umfang als auch den Intervallen mindestens den Herstellervorgaben entsprechen. Abweichungen von den Fristen sind zulässig, wenn sie auf der Einschätzung eines Sachkundigen für die jährliche Hauptinspektion basieren.

Der Betreiber trägt auch die Verkehrssicherungspflicht für die Zusatzausstattungen, wie Abfallbehälter, Fahrradständer, Sitzbänke u. Ä. Obwohl es für diese von den Herstellern i. d. R. keine Hinweise nach dem dreistufigen Inspektionssystem wie für Spielplatzgeräte gibt, ist DIN EN 1176-7 anzuwenden. Zusatzausstattungen werden im Anwendungsbereich der Norm ausdrücklich benannt.

Bild 6: Defekte Sitzbank. (Quelle: GAO – Gesundheits- und Arbeitsschutz Onischka UG [haftungsbeschränkt].)

Inspektionsarten {Inspektionen, Inspektionsarten}

Die Inspektion nach der Installation (IndI)

Diese Inspektion wird normalerweise nach dem Errichten eines neuen Spielplatzes oder Teilen davon vor der Freigabe zur öffentlichen Nutzung durchgeführt. Es ist die umfassendste Inspektion überhaupt. Sie beinhaltet praktisch alles: die Spielplatzgeräte, die Spielplatzböden, die Zusatzausstattungen, die Vegetation, Zugänge, Einfriedungen usw., aber auch die sinnvolle Anordnung der Geräte auf dem Platz und die Wege zu diesen. Auf ihr bauen die folgenden jährlichen Hauptinspektionen (JHI) auf.

Wenn von dieser Inspektion kein detailliertes Prüfprotokoll vorliegt, kann ein anderer Prüfer bei einer späteren JHI nicht darauf aufbauen und muss praktisch die IndI wiederholen. Der Mehraufwand ist, z. B. für die Beurteilung der Fundamente, erheblich. Es minimiert den Prüfaufwand, wenn die JHI nicht immer wieder von neuen Prüfern durchgeführt wird. Bei externer Vergabe sollte diese mindestens für drei Jahre erfolgen.

Wird ein Spielplatzgerät umgesetzt oder eine größere Instandsetzung durchgeführt, so ist für diesen Teilbereich erneut eine IndI fällig.