- -

- 100%

- +

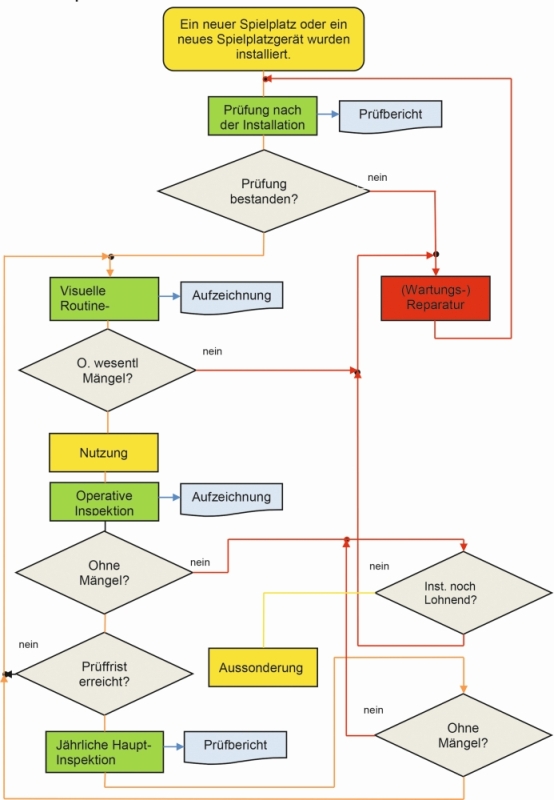

Die visuelle Routine-Inspektion (VRI)

Visuelle Routine-Inspektionen sollen helfen, offensichtliche Gefährdungen durch intensive Nutzung, Vandalismus und Witterungseinflüsse sowie nicht bestimmungsgemäße Nutzung, wie z. B. beschädigte Teile, grobe und übermäßige Verschmutzung, verstreute Glasscherben, herumliegende Spritzen etc. zu erkennen.

Zur Dokumentation kann eine einfache, für jeden Spielplatz individuell zusammengestellte Checkliste ausreichen.

Diese Inspektion wird i. A. wöchentlich bis täglich durchgeführt.

Die operative Inspektion (OI)

Hierbei werden alle für die Stabilität und Betriebssicherheit wichtigen Teile genau inspiziert. Besonderes Augenmerk ist auf abgedichtete Teile, z. B. Lager, zu legen.

Zur Dokumentation kann eine für jeden Spielplatz individuell zusammengestellte Checkliste ausreichen.

Die operative Inspektion ist nach Herstellervorgaben und den konkreten örtlichen Bedingungen i. d. R. alle ein bis drei Monate durchzuführen.

Die jährliche Hauptinspektion (JHI)

Die jährliche Hauptinspektion dient der Überprüfung des allgemeinen betriebssicheren Zustands. Sie erfordert vertiefte Kenntnisse der Normenreihe DIN EN 1176 und praktische Erfahrungen. Es sind insbesondere Verrottung und Korrosion, erfolgte Veränderungen sowie die Qualität von Reparaturen zu beurteilen. Es kann sogar erforderlich sein, die Fundamente freizulegen.

Die Dokumentation sollte als Prüfbericht entsprechend Anhang A.3 von DIN 79161-1 erfolgen (siehe hierzu auch Kapitel

Wie der Name sagt, soll diese Inspektion einmal jährlich erfolgen, wobei die Orientierung auf einem Intervall von 12 Monaten liegen sollte. Als Zeitpunkt ist das Frühjahr zu empfehlen.

JHI sollten auch als außerordentliche Prüfungen nach besonderen Vorkommnissen, z. B. zur Ermittlung von Unfallursachen, durchgeführt werden.

Bild 7: Übersicht der Inspektionen (Quelle: GAO – Gesundheits- und Arbeitsschutz Onischka UG (haftungsbeschränkt))

Besondere Empfehlungen

Einmastgeräte und GFK-Teile

Bei Einmastgeräten muss die Standsicherheit besonders gründlich überprüft werden. Es muss garantiert werden, dass die Stabilität bis zur nächsten Prüfung gewährleistet ist.

Teile aus glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK), z. B. Rutschen, müssen spätestens dann ersetzt oder instand gesetzt werden, wenn die Gelcoat-Schicht verschlissen ist und die Laminatschicht erkennbar wird.

Das Prüfpersonal

Alle Inspektionen müssen von Sachkundigen durchgeführt werden. Das Kompetenzniveau zur Durchführung der Inspektionen ist unterschiedlich hoch.

Als Sachkundige gelten Personen mit geeigneter Ausbildung, die über Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die jeweilige Inspektion sachgerecht durchführen zu können. Näheres ist in Deutschland bisher nur für die IndI und VRI in der Normenreihe DIN 79161 festgelegt.

Für die Inspektionen wird in drei Sachkunde-Level unterschieden:

• Die Sachkunde für die VRI Die Durchführung der VRI beschränkt sich nicht auf das Leeren der Abfallbehälter, wie vielerorts leider noch praktiziert. Das Personal muss Grundwissen zur Spielplatzsicherheit besitzen und gezielt darauf hingewiesen werden, wo und wie zu inspizieren ist. Besondere Hilfsmittel oder Werkzeuge sind nicht erforderlich. Eine eintägige Ausbildung in Theorie und Praxis hat sich bewährt. • Sachkunde für die OI Diese Inspektion beinhaltet die VRI. Zusätzlich sind nach den Herstellervorgaben weitere Prüfungen vorzunehmen, wie Bodenfreiheit, Zustand der Aufprallflächen, Standsicherheit und Verschleiß. Dazu können außer Messmitteln auch Prüfkörper, z. B. für Ketten, und weitere Technik zur Stabilitätsbewertung zum Einsatz kommen. Je nach Ausstattung und Nutzungsintensität eines Spielplatzes kann diese Inspektion umfangreich sein, und sie erfordert viel Fachwissen und praktische Erfahrungen. Die Ausbildung sollte mindestens zwei Arbeitstage umfassen und einen Praxisteil beinhalten. • Sachkunde für die JHI und die IndI Beide Inspektionen erfordern vertiefte Kenntnisse der einschlägigen Normen, die Möglichkeit, in diesen nachzuschlagen, die Verfügung über alle einschlägigen Prüfkörper und weitere Prüf- und Hilfsmittel (siehe hierzu auch Kapitel

Bild 8: Bohrwiderstandsmessung zur Kontrolle von Fäulnis und Verrottung (Quelle: GAO – Gesundheits- und Arbeitsschutz Onischka UG [haftungsbeschränkt])

• Weisungsfreiheit Die IndI und die JHI müssen durch Prüfer erfolgen, die nicht nur sachkundig, sondern auch unabhängig und weisungsfrei in der Anwendung ihrer Sachkunde sind. Sie dürfen weder an der Installation beteiligt gewesen noch für etwaige Nachbesserungen oder dadurch entstehende Kosten verantwortlich sein. Es ist demnach nicht mehr zulässig, dass z. B. ein GaLa-Bau-Unternehmen sowohl die Installation als auch die IndI durchführt. Jeder Betreiber sollte seine dem Unternehmen angehörenden Prüfer für diese Inspektionen durch gegenseitige Verpflichtung weisungsfrei[1] stellen (siehe hierzu auch Kapitel

Stoßdämpfende Böden

Bei der Inspektion stoßdämpfender Böden sind u. a.

• die Lebensdauer dieser Böden, • das Wegspielen loser Einzelpartikel, • die Verschmutzung durch Laub, Umwelt, Tierkot, Schimmel, • Veränderungen der kritischen Fallhöhe durch Ozon und UV-Strahlungzu beachten.

Die vom Hersteller oder von Behörden vorgegebene maximale Lebensdauer darf nicht überschritten werden. Böden aus Einzelpartikeln sind auf Schütthöhe zu prüfen und ggf. zu ergänzen. Wenn sich die Zusammensetzung von Böden aus Einzelpartikeln im Verlauf der Nutzung wesentlich ändert, z. B. durch Verrottung von Rindenmulch, ist in einer Risikobeurteilung zu prüfen, ob noch ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung vorhanden ist.

Inspektionsplan {Inspektionen, Inspektionsplan}

Entsprechend den Herstellervorgaben und den konkreten Bedingungen vor Ort muss der Betreiber einen Plan für die Durchführung der verschiedenen Inspektionsarten erarbeiten. Neben der Inspektionshäufigkeit sind die zu inspizierenden Teile und die Inspektionsverfahren anzugeben.

Fußnoten:

[1]

Vgl. auch Fischer, Kein Kinderspiel, in der bauhofLeiter, April 2019, S. 28 ff.

{Risikobeurteilung}

In der Normenreihe DIN EN 1176 finden sich an mehreren Stellen Hinweise zur Risikobewertung, z. B. bei Ketten, Umhausungen von Sprunggeräten und Zäunen um Schaukelbereiche. Wichtigste Fundstelle ist aber DIN EN 1176-7, wo im Zusammenhang mit der jährlichen Hauptinspektion festgelegt wird, dass das Sicherheitsniveau bestimmt wird durch

• Übereinstimmung mit der Norm und/oder • Risikobeurteilung nach eingetretenen Veränderungen oder Reparaturen.Außerdem wird eine jährliche Risikobeurteilung zur Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen durch den Betreiber gefordert.

Risikobeurteilungen werden durchgeführt, um Risiken zu erkennen, zu bewerten und – falls das sportlich-spielerische Risiko überschritten wird – zu beseitigen, bevor sie zu einem Unfall führen.

Um die Dringlichkeit eventuell erforderlicher Maßnahmen zu bestimmen, muss das Risiko bewertet werden. Es wird jedem einleuchten, dass ein absehbarer Unfall mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und großem Schadensausmaß Sofortmaßnahmen erfordert. Hingegen sind absehbare leichte Verletzungen, z. B. ein blauer Fleck, auf einem Spielplatz tolerierbar, denn Kinder müssen auch lernen, mit Gefahren zu leben.

Grundsätzlich ist der Beurteilende frei in der Wahl seiner Mittel und Methoden.

Hier sollen zwei Möglichkeiten der Risikoabschätzung dargestellt werden.

Checkliste Risikoabschätzung[1]

KriteriumFrageGewichtungAEreignete sich an diesem Ort in den letzten fünf Jahren ein Unfall mit Verletzungen, die eine (auch nichtärztliche) Behandlung erforderten?1: kein Unfall2: 1–2 Unfälle3: 3 oder mehr UnfälleBWelche Verletzungen wurden beim schlimmsten Unfall verursacht?Hinweis: Wenn A=1, dann auch B=11: Schürfwunden, Muskelzerrung, Verstauchung, kleine offene Wunden (ausgenommen am Kopf), gebrochene Finger und Zehen, kleinflächige Verbrennungen 1. Grades2: Brüche (ausgenommen Finger, Zehen, Kopf), Gehirnerschütterung, offene Wunden am Kopf, im Gesicht3: Innere Verletzung, Schädelbruch, traumatische Hirnverletzung mit Bewusstlosigkeit, Verlust von Körperteilen, großflächige Verbrennung oder Vergiftung, (welche einen Klinikaufenthalt erforderten), tödliche Verletzungen, ErtrinkenCFalls sich an diesem Ort Unfälle ereignen würden, welche Folgen hätte ein durchschnittlicher Unfall? (Die Beurteilung kann schlimmere oder weniger schlimme Unfallfolgen ergeben als diejenigen, die bei den tatsächlichen Unfällen erlitten wurden.)1: Schürfwunden, Muskelzerrung, Verstauchung, kleine offene Wunden (ausgenommen am Kopf), gebrochene Finger und Zehen, kleinflächige Verbrennungen 1. Grades2: Brüche (ausgenommen Finger, Zehen, Kopf), Gehirnerschütterung, offene Wunden am Kopf, im Gesicht3: Innere Verletzungen, Schädelbruch, traumatische Hirnverletzung mit Bewusstlosigkeit, Verlust von Körperteilen, großflächige Verbrennungen, Vergiftungen, welche einen Klinikaufenthalt erforderten, tödliche Verletzungen, ErtrinkenHinweis: Wenn sich bei C 3 Punkte ergeben, müssen immer Maßnahmen vorgeschlagen werden!DWird der Ort häufig von Risikopersonen (Kindern) aufgesucht?1: selten2: durchschnittlich oft3: oftTab. 1: Beantwortung und Quantifizierung von vier Fragen

Berechnung: A x B + C x D

Hinweis: Punkt- vor Strichrechnung.

Handlungsbedarf:

• 3 bis 4 Punkte: Sanierung angezeigt, sofern das Kosten-Nutzen-Verhältnis gut ist • 5 bis 7 Punkte: Sanierung empfohlen • ab 8 Punkte: gefährlicher Ort, Sanierung unerlässlichBeispiel

Der Prüfer ist neu berufen und stellt an der Einzäunung des Spielplatzes einer Kindertageseinrichtung den Zustand gemäß Foto fest. Bei der Prüfung mit dem „Spatenprüfkörper“ wird festgestellt, dass der obere Lattenüberstand Fangstellen für den Hals darstellt.

Unfälle gab es bisher nicht.

Die fehlende Latte wird sofort wieder angebracht.

Quantifizierung des Risikos:

• A=1 • B=1 • C=3 (Es ist ein tödlicher Unfall in ähnlicher Situation bekannt!) • D=3 Berechnung:A x B + C x D1 x 1 + 3 x 3 = 10 PunkteHandlungsbedarf:gefährlicher Ort, Sanierung unerlässlichRealisierungsvorschlag:Als Sofortmaßnahme ist am oberen Zaunende eine waagerechte Latte anzubringen. Mittelfristig wird ein Stabgitterzaun beidseitig ohne freie Enden mit mindestens 1,4 m Höhe empfohlen.[2]Die Risikomatrix[3]

Schadensausmaß bezüglich Verletzung oder ErkrankungEintrittswahrscheinlichkeit der Gefährdungleicht,Bagatellfolgenmittel-schwerschwer,leichter bleibender Gesundheitsschadenschwer,schwerer bleibender Gesundheitsschaden, Todsehr gering3333gering3221mittel2211hoch2111Handlungsbedarf

1: Maßnahmen dringend zeitnah erforderlich

2: Maßnahmen kurz- bis mittelfristig erforderlich

3: Maßnahmen zur Risikoreduzierung in angemessenem Zeitraum erforderlich

Beide Möglichkeiten zur Risikobeurteilung beinhalten subjektive Einschätzungen. Deshalb ist es wichtig, dass der Beurteilende über große Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen verfügt und in der Anwendung seiner Fachkunde unabhängig ist.

Fußnoten:

[1]

Bfu 2010 TD40, Technische Daten Spielplatzgeräte – Version 5.07.

[2]

Fischer, Rundum sicher, i-punkt 01/2011, Unfallkasse Sachsen.

[3]

Unfallkasse Sachsen 02-01, Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung in Kindertageseinrichtungen, Meißen 2015.

{Wartung}

Unter Beachtung der Herstellervorgaben und örtlicher Gegebenheiten ist ein Plan für die routinemäßige Wartung zu erstellen und umzusetzen.

In der Praxis wird diese Wartung i. d. R. mit der VRI, z. B. Säuberung von Aufprallflächen und Spielsand, und der OI, z. B. Nachziehen von Schraubverbindungen, Schmierung von Lagern, verbunden.

Wartungsreparaturen dienen der Wiederherstellung des erforderlichen Mindest-Sicherheitsniveaus, z. B. Austausch oder Ersatz von Teilen, Schweißarbeiten.

Das Wartungspersonal muss über die nötige Sachkunde verfügen.

{Betrieb}

(1) Der Betreiber muss bereits in der Planungsphase, erst recht aber beim Bau von Spielplätzen sowie während deren gesamten Lebensdauer, die vom Hersteller gegebenen sicherheitsrelevanten Informationen beachten. Dazu gehören vor allem die Installations- und Wartungsanleitungen.

(2) Der Betreiber muss für jeden Spielplatz ein Sicherheitsmanagement einrichten. Dieses muss mindestens einmal jährlich systematisch unter Beachtung neuer Vorschriften und Normen, Erkenntnisse und Unfälle auf Aktualität geprüft werden.

(3) Sämtliche Unterlagen zu einem Spielplatz sind in einer Spielplatzakte zusammenzufassen und aufzubewahren.

Folgende Dokumente sollten sich in der Akte befinden:

• Inhaltsverzeichnis • Dienstanweisung • Betriebsanweisungen • Planungsunterlagen einschließlich Pflanzplan, Baum- und Strauchkataster • Notfallpläne • Herstellerunterlagen für alle Spielplatzgeräte, Spielplatzböden und Ausstattungen • Inspektions- und Wartungspläne • Prüfbericht über die Typprüfung der Spielplatzgeräte • Prüfprotokoll der IndI • Nachweise über die VRI und OI • Prüfprotokolle der JHI • Nachweise über die Wartung und Instandsetzungen • Ergebnisse der jährlichen Überprüfung des Sicherheitsmanagements • Dokumentation von Untersuchung von schweren UnfällenDie Akte kann auch elektronisch geführt werden. Eine Aufbewahrungsfrist wurde nicht festgelegt.

(4) Spielplätze müssen gut sichtbar beschildert sein. Bei mehreren Eingängen können mehrere Schilder erforderlich sein (siehe hierzu auch Kapitel

(5) Wege und Tore, die für Rettungsdienste vorgesehen sind, müssen ständig freigehalten und nutzbar sein.

(6) Für Notfälle, wie Brände oder Unfälle, sollten Pläne vorliegen. Bekannt gewordene Unfälle sollten erfasst werden (siehe hierzu auch Kapitel

(7) Wartungsreparaturen während der Betriebszeit eines Spielplatzes dürfen Benutzer und Wartungspersonal nicht gefährden.

Anhang 1

Vorschlag für die innerbetriebliche Bestellung zum Sachkundigen

Stadt/Gemeinde

Unternehmen

Bestellung zum Sachkundigen

Frau/Herr

beschäftigt bei

als

wird hiermit mit Zustimmung des Betriebs-/Personalrates zum

Sachkundigen für die Prüfung von Spielplatzgeräten und Spielplätzen

im Verantwortungsbereich der Stadt/Gemeinde/Unternehmen _________________bestellt.

Die/der Sachkundige ist aufgrund dieser Bestellung berechtigt, jährliche Hauptinspektionen nach DIN EN 1176-7 aller Spielplätze im Verantwortungsbereich nach Aufforderung durch _______________________________________________und nach Prüfplan durchzuführen.

Die/der Sachkundige hat die Sachkunde in einem Lehrgang erworben und besitzt die persönliche Eignung für diese Tätigkeit. Die auf den Folgeblättern aufgeführten Vorschriften und Normen sowie Prüfkörper, Mess- und Hilfsmittel wurden ihr/ihm zur persönlichen Verfügung übergeben bzw. stehen im Amt/Stelle___________________________________zur Einsicht und Nutzung bereit.

Die/der Sachkundige verpflichtet sich, nur solche Prüfungen durchzuführen, für die sie/er ausgebildet und bestellt wurde und mit deren zutreffenden Vorschriften und Normen sie/er so weit vertraut ist, dass sie/er den allgemeinen betriebssicheren Zustand beurteilen kann.

Die/der Sachkundige verpflichtet sich zur ständigen, eigenverantwortlichen und fachlichen Fortbildung.

Sie/er wird alle drei Jahre an einer Fortbildung eines mit der FLL kooperierenden Ausbildungsinstitutes teilnehmen.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, der/dem Sachkundigen nur solche Prüfungen zu übertragen, für die sie/er ausgebildet und bestellt wurde und mit deren zutreffenden Vorschriften und Normen sie/er so weit vertraut ist, dass sie/er den allgemeinen betriebssicheren Zustand beurteilen kann.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Arbeitgeber, der/dem Sachkundigen die Weisungsfreiheit in der Anwendung der Fachkunde zu garantieren und keinerlei Einfluss auf das Ergebnis der Inspektionen nach der Installation, jährlichen Hauptinspektionen oder den außerordentlichen Hauptinspektionen nach besonderen Vorkommnissen zu nehmen oder die/den Sachkundige/n wegen bestimmter Prüfergebnisse in irgendeiner Form zu benachteiligen.

Die für die Hauptinspektionen nötige Zeit einschließlich der Anfertigung der Prüfprotokolle wird zur Verfügung gestellt und in den Prüfplan aufgenommen.

Die/der Sachkundige hat die Ergebnisse seiner Prüfungen in einem schriftlichen Prüfprotokoll zusammenzufassen. Dieses muss inhaltlich Abschnitt A.3 DIN 79161-1 entsprechen.

Das Prüfprotokoll ist binnen 10 Tagen nach der Prüfung bei ____________________abzugeben.

Eine Kopie ist in der Spielplatzakte abzuheften.

Bei sofortigem Handlungsbedarf wendet sich die/der Sachkundige an ______________________

Falls sich die/der Sachkundige über bestimmte Fragen der Organisation, Durchführung oder Auswertung der Prüfung nicht mit dem zuständigen Ansprechpartner einigen kann, ist er berechtigt, mit _________________________ Kontakt aufzunehmen. Dieser entscheidet. In Sachfragen wird die Fachkraft für Arbeitssicherheit beteiligt.

Diese Bestellung erlischt automatisch, wenn die/der Sachkundige nicht mindestens aller drei Jahre an einer Fortbildung zum Erhalt seiner Sachkunde teilnimmt.

Ort, Datum:

Für den Arbeitgeber Die/der Sachkundige Betriebs-/Personalrat

Anhang 2

Vorschriften und Normen

BezeichnungVorhand. Ausgabenzur persönl. Verfügungzur Einsicht beiDIN 7926-1DIN 7926-2DIN 7926-3DIN 7926-4DIN 7926-5DIN 7926-Bbl.1DIN 18034DIN EN 1176-1DIN EN 1176-2DIN EN 1176-3DIN EN 1176-4DIN EN 1176-5DIN EN 1176-6DIN EN 1176-7DIN EN 1176-11DIN 79161-1DIN 79161-2DIN EN 15312DIN EN 14974DIN 79400DIN EN 14960DGUV Vorschrift 81DGUV Regel 102-002DGUV Information 202-022DGUV Information 202-019DGUV Information 202-023DGUV Information 202-072UK Hessen Außengelände für KrippenkinderListe giftiger PflanzenartenAnhang 3

Prüfkörper, Mess- und Hilfsmittel

Lfd. Nr.BezeichnungVerwendungszweck (Beispiele)1Prüfkörper APrüfen auf Fangstellen für Kopf und Hals an vollständig umschlossenen Öffnungen2Prüfkörper B3Prüfkörper C4Prüfkörper D5Prüfkörper E6Prüfkörper zur Bewertung von Fangstellen von Kopf und Hals in teilweise umschlossenen ÖffnungenPrüfen auf Fangstellen für Kopf und Hals in teilweise umschlossenen Öffnungen7Prüfvorrichtung für Knebelprüfung mit Kettenlänge 40 cmPrüfung auf Fangstellen für Kleidung8Prüfvorrichtung für Knebelprüfung mit Kettenlänge 60 cm9Rundstab 8 mmPrüfung auf Fangstellen für Finger10Rundstab 25 mm11Rundstab 8,6 mmPrüfung auf Fangstellen für Finger in Ketten12Rundstab 12 mmPrüfung auf Fangstellen für Finger in Kettenverbindungen13Prüfkörper für das Profil des Rutschteils bei Rutschen mit bogenförmigem ProfilPrüfen des Rutschen- profils14RinglehrePrüfen des Überstands der Handunterstützung und/oder Fußstütze15Radienschablone 3 mmPrüfen der Mindestrundung von Ecken und Kanten zugänglicher Teile16Radienschablone 5 mmPrüfen der Mindestrundung von Teilen, die sich bei Karussells vom Typ A um die Zentralachse bewegen17Radienschablone 20 mmPrüfen des Seitenprofils von Wippgeräten18Radienschablone 50 mmPrüfen des Mindestradius schwerer abgehängter starrer Balken19FundamentprüfstabBestimmen der Überdeckung von Fundamenten20NeigungswinkelmesserPrüfen der Neigung von Zugängen21Vorstecher mit gerundeter SpitzePrüfen auf Holzverrottung22KompassPrüfen der Ausrichtung von Rutschen gegenüber der Sonne23Gliedermaßstab 3 mÜberprüfen von Längenmaßen24SpatenFreilegen von Fundamenten25Federwaage 400 NPrüfen auf Fangstellen für Kopf und Hals an vollständig umschlossenen Öffnungen26MessschieberErmitteln des Verschleißes an Ketten27SchonhammerPrüfen auf innere Holzschäden28MehrzweckleiterZur Besichtigung von oben29BohrwiderstandsmessgerätPrüfen auf nicht sichtbare HolzverrottungAnhang 4