- -

- 100%

- +

Wenn auch nur vorübergehend, hätte das bewusstseinsverändernde Harz den frühen Völkern neue „Türen der Wahrnehmung“ öffnen können. Der Gebrauch des psychoaktiven Harzes kann zu einer wichtigen psychischen und physischen Zuflucht vor häufig monotonen und anstrengenden Lebensmustern geworden sein (Clarke u. Merlin 2013).

Frühe Jagd- und Sammelgruppen bewachten und überlieferten „Mysterien“ oder kosmologische Erklärungen, die als Interpretationen der Realität dienten, und diese spirituellen Erklärungen halfen ihnen, Leben und Tod in ihrem eigenen kulturellen Kontext zu verstehen. Die ekstatische, visionäre Wirkung der Cannabiseinnahme mag diese Mysterien in ein neues System von Überzeugungen und Symbolen verwandelt haben, die die Erfindung und Interpretation unsichtbarer Geister, sowohl bösartiger als auch wohlwollender Art, psychisch auslöst. Wenn ja, dann betrachteten diese frühen Menschen die Pflanze als ein Geschenk ihrer Vorfahren und ihrer Götter, um sie als Vehikel für den Übergang zu höheren Bewusstseinsebenen zu nutzen. Im Wesentlichen hätte Cannabis ein Mittel zur Verfügung gestellt, mit dem sie mit ihren Gottheiten kommunizieren konnten – eine frühe „Pflanze der Götter“ (Schultes und Hofmann 1992, Clarke u. Merlin 2013).

1.2 Hanf als Schlüsselrohstoff

Wenden wir uns nun aber vor allem den Fasern und Samen zu, die auch jenseits aller medizinischen, spirituellen und entspannenden Nutzungen der Cannabinoide eine wichtige Rolle in der Geschichte der Menschheit spielten.

„In früheren Zeiten hatte der Hanf eine der heutigen Petrochemie vergleichbare Tragweite. Seinetwegen wurden Kriege geführt, weil die Kontrolle über den Rohstoff Hanf eine Voraussetzung zu wirtschaftlicher Machtentfaltung war. Bevor in Europa Kohle, Erdöl und Gas im industriellen Maßstab abgebaut werden konnten und man in der Lage war, Massengüter wie Baumwolle, Jute, Sisal und Ramie aus Übersee einzuführen, hatte die Hanfverarbeitung die Funktion einer Schlüsselindustrie.“ (Hingst u. Mackwitz 1996)

Die Hanfpflanze (Cannabis sativa) ist eine der ältesten und vielseitigsten Kulturpflanzen der Menschheit. Über viele Jahrhunderte (oder gar Jahrtausende) hinweg wurde Hanf fast überall in Europa angebaut und stellte eine wichtige, zum Teil die wichtigste Rohstoffquelle für die Herstellung von Seilen, Segeltuch, Bekleidungstextilien, Papier und Ölprodukten dar.

Die geschichtliche Bedeutung von Hanf beruht vor allem auf der Nutzung der Hanffaser als technisches Textil. Die besonders reißfeste und witterungsbeständige Hanffaser war geradezu prädestiniert für technische Anwendungen. Die Nutzung von Hanf war historisch immer wieder eng mit dem technischen Fortschritt verknüpft.

Um etwa 2.800 v. Chr. wurden in China die ersten Seile aus Hanffasern gedreht. In der Urzeit benutzte der Mensch pflanzliche Ranken zum Binden. Bis zur Herstellung von Hanfseilen dienten allgemein Lederstreifen und Lederriemen, in Ägypten zum Teil auch Papyrusfasern diesem Zweck. Die neuen chinesischen Seile erwiesen sich als sehr reißfest und witterungsbeständig. Sie wurden vielfältig eingesetzt und erwarben sich aber vor allem in der Schifffahrt – als Takelage der Segelboote – rasch einen festen Platz.

Das erste Papier der Welt wurde aus Hanffasern hergestellt. Eine in der Nähe von Xian (China) gefundene Papierprobe aus der Zeit 140 bis 87 v. Chr. bestand aus Hanffasern und dürfte das älteste Papier der Welt sein. Hergestellt wurde es mit einem schwimmenden Sieb, aus dem sich das Schöpfsieb entwickelte. Erst im 13. Jahrhundert gelangte die Technik der Papierherstellung über den Vorderen Orient nach Italien und breitete sich von da aus in ganz Europa. Im 14. Jahrhundert erreichte die Kunst der Papierherstellung Deutschland. Verwendet wurden meistens „Hadern“ als Rohstoff, dies sind abgerissene oder abgeschnittene Stücke Stoff, auch Lumpen oder Fetzen genannt (deutsche Wikipedia, letzter Zugriff 2018-06-24). Die Hadern bestanden vor allem aus Flachs-, Hanf- und Nettelfasern.

Auch die Nutzung von Hanffasern für Bekleidungs- und Heimtextilien kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Otto Heuser schreibt 1927 hierzu: „Die älteste uns überlieferte Nutzung des Hanfes finden wir nach Dewey in China. Angeblich soll in einem chinesischen Werk der ,Sung‘-Dynastie um 500 v. Chr. der Hinweis zu finden sein, dass bereits im 28. Jahrhundert v. Chr. der Kaiser Shen Nung das chinesische Volk gelehrt hat, ,Ma‘ (Hanf) anzubauen, um Kleider daraus zu fertigen.“ Weitere Hinweise zu Hanftextilien aus dieser Zeit finden sich bei Abel 1980: Im Jahre 1972 wurde in einer Grabstätte der Chou Dynastie (1122–249 v. Chr.) u.a. ein Textilfragment gefunden. Es ist das älteste erhaltene Hanfprodukt der Welt.

Die ältesten Funde in Europa stammen laut Körber-Grohne vom Beginn der vorrömischen Eisenzeit (Hallstattzeit, 800–400 v. Chr.). Einer der Funde stammt aus dem Grabhügel des keltischen Fürsten von Hochdorf bei Stuttgart, datiert auf etwa 500 v. Chr. Von den gewebten Stoffen spielten solche aus Hanfbast eine große Rolle. Sie waren nicht aus den aufbereiteten, reinen Fasern hergestellt, sondern die Stängelrinde war in schmalen Streifen abgezogen, versponnen und dann gewebt worden, sogar in unterschiedlichen Mustern. Der früheste gewebte Stoff aus voll aufbereiteten Hanffasern ist im Grab der Merowinger-Königin Arnegunde gefunden worden, die in der Zeit zwischen 565 und 570 in der Kathedrale St.-Denis in Paris bestattet wurde.

Im 17. Jahrhundert, zu den Hochzeiten der Segelschifffahrt, erlebte der Hanf in Europa seine Blütezeit und war eine wichtige Ackerkultur. Fast alle Schiffssegel und fast alles Takelwerk, Seile, Netze, Flaggen bis zu den Uniformen der Seeleute wurden aufgrund der Reiß- und Nassfestigkeit der Faser aus Hanf hergestellt. Handel und Kriegsführung waren vom Hanf abhängig; 50 bis 100 Tonnen Hanffaser wurden für die Grundausstattung eines Schiffes benötigt und mussten alle ein bis zwei Jahre ersetzt werden.

Bis ins 18. Jahrhundert waren feld- bzw. wassergeröstete und dann mechanisch aufgeschlossene Hanffasern zusammen mit Flachs, Nessel und Wolle die Rohstoffe für die europäische Textilindustrie. Aufgrund seiner gröberen und inhomogeneren Faserbündel wurden Hanfgarne vor allem für Oberbekleidung und Arbeitskleidung eingesetzt, Flachs und Nessel für die feineren Gewebe und Wolle, wenn die Kleidung gut wärmen sollte. Hanfsamen waren Lebens- und Futtermittel; Hanföl wurde sowohl als Lebensmittel als in technischen Anwendungen verwendet.

1.3 Niedergang des westeuropäischen Hanfanbaus

Als im 18. Jahrhundert die Baumwollspinnerei mechanisiert wurde („spinning jenny“), die die Verarbeitung der Baumwollfaser wesentlich erleichterte und preiswerter machte, wurden die heimischen Pflanzenfasern, deren Fasergewinnungsprozess arbeitsaufwendig blieb, mehr und mehr vom Textilmarkt verdrängt.

Im 17. Jahrhundert wurden in Europa etliche 100.000 ha Hanf angebaut. In Konkurrenz zur preiswerteren Baumwolle und dem Niedergang der Segelschifffahrt im 19. Jahrhundert, ging die Anbaufläche kontinuierlich zurück, Aber auch im Jahre 1850 wurden in Frankreich immer noch 130.000 ha und in Italien 140.000 ha Hanf angebaut.

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren die wichtigsten technischen Anwendungsbereiche der Hanffaser Taue, Seile und Bindfäden sowie das sog. Segeltuch, das als strapazierfähigstes technisches Gewebe eine Vielzahl von Einsatzgebieten aufwies. Aber bereits im 19. Jahrhundert verlor Hanf auch im technischen Bereich an Bedeutung. Zusätzlich zu der Konkurrenz durch Jute, Sisal und Manila geriet der europäische Hanf infolge preisgünstiger Hanffaserimporte aus Russland unter Druck.

Die beschriebenen Entwicklungen führten dazu, dass der deutsche Hanfanbau, der Mitte des 19. Jahrhunderts noch ca. 30.000 ha betragen hatte, bis 1910 mit 600 ha praktisch zum Erliegen kam. Ähnlich verlief die Entwicklung in Frankreich, von 176.000 ha im Jahr 1840 auf knapp 9.000 ha im Jahr 1915. Nur in Italien hielt sich der Hanfanbau bis in die 50er-Jahre auf recht hohem Niveau.

1.4 Wiederentdeckung während der Weltkriege

Während der beiden Weltkriege wurde der Hanf in Deutschland zum Kriegsgewinner. Abgeschnitten von den überseeischen Importfasern besann man sich wieder auf den Hanf und verbesserte Anbau-, Ernte- und Nutzungstechniken. Über die sog. Kotonisierung gelang es, aus den langen Hanffasern einen kurzfaserigen, hochwertigen Baumwollersatz herzustellen. In den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts gab es Überlegungen, die gesamte Baumwolleinfuhr durch kotonisierte Hanffasern zu ersetzen, wozu eine Anbaufläche von etwa 1 Million Hektar notwendig gewesen wäre. Sicher entsprang dieses Szenario vor allem dem deutschen Autarkiebestreben – dennoch zeigt es das Potenzial, welches damals dem Hanf zugesprochen wurde. Heute sind es vor allem ökologische Gesichtspunkte und neue Perspektiven für die europäische Landwirtschaft, die den Hanf zurück auf die Äcker holen.

In den letzten Kriegsjahren des 2. Weltkrieges wurden in Deutschland ca. 21.000 Hektar angebaut, womit etwa 20% des Bedarfs gedeckt wurden. Der Rest wurde vor allem aus Italien importiert. Auf deutschen Baumwollmaschinen wurde gegen Ende des Krieges mehr kotonisierter Hanf als Baumwolle verarbeitet.

1.5 Nach den Weltkriegen – erneuter Rückgang und erstmalig Anbauverbote

Nach dem Krieg war der Hanf in Deutschland schnell wieder vergessen. Die preiswerten Baumwollimporte drängten wieder auf den Bekleidungstextilmarkt und bei den synthetischen Fasern konnte die Chemie- und Kunststoffindustrie entscheidende Fortschritte erzielen. Sie übernahmen vor allem den technischen Textilbereich.

Entsprechend schrumpfte der Hanfanbau in Westdeutschland wie in den meisten anderen westeuropäischen Ländern rasch auf unbedeutende Größe. In der ehemaligen DDR hielt sich der Hanfanbau noch bis Ende der 60er-Jahre. Auch die Hanfforschung kam mehr und mehr zum Erliegen. Allerdings wurden in Westdeutschland in den 50er- und 60er-Jahren noch neue Hanfsorten mit niedrigem Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) und hoher Faserausbeute gezüchtet, die dann zum Teil in Frankreich weiter gezüchtet wurden und in die französischen Sorten aufgingen.

Viele europäische Länder sprachen in den 80er-Jahren Anbauverbote für Hanf aufgrund seiner Nähe zur Schwesterpflanze Marihuana aus. So auch in Deutschland: Mit der Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) zum 1.1.1982 drohte dem Anbau von Faserhanf in Westdeutschland zunächst das endgültige Aus. Seitdem war der Anbau von Hanf unabhängig von THC-Gehalt und Nutzungsziel untersagt. Ausnahmen durften nur zu wissenschaftlichen Zwecken genehmigt werden oder wenn ein öffentliches Interesse am Anbau vorlag. Bis Anfang 1996 verhinderte diese Gesetzesfassung jeglichen kommerziellen Hanfanbau. Mit den Anbauverboten erlosch auch das Interesse der Agrarforschung an Hanf.

Infolge dieser Entwicklungen brach der europäische Hanfanbau im Jahr 1990 auf etwa 5.000 Hektar in Frankreich zusammen.

1.6 Bei der Wiederentdeckung der nachwachsenden Rohstoffe übersehen

Als in den 80er-Jahren nachwachsende Rohstoffe wie Flachs und Raps als Option für die europäische Agrarwirtschaft und die verarbeitende Industrie neu entdeckt wurden, wurde der Hanf schlichtweg übersehen. Obwohl es schon seit mehreren Jahrzehnten Faserhanfsorten gab, die aufgrund ihrer sehr geringen Mengen des Wirkstoffes THC nicht als Droge missbraucht werden können, wurde Hanf in vielen Ländern unabhängig von seinem THC-Gehalt von der Agrarforschung und -wirtschaft links liegen gelassen und oftmals sogar der Anbau verboten. Lediglich in Frankreich – als einzigem Land in Westeuropa – sowie in Osteuropa wurden die Hanfindustrien weiterbetrieben. Während in Osteuropa bis zum Zusammenbruch der UdSSR und des Warschauer Paktes die Produktion von groben technischen Textilien wie Planen und Uniformen für den russischen Markt dominierte, wurde der Hanf in Westeuropa auf kleinen Anbauflächen zum Lieferanten hochwertiger Spezialzellstoffe vor allem für die Zigarettenpapierindustrie.

1.7 Mittel- und Osteuropa setzen Hanfanbau fort

Im Gegensatz zu den meisten westeuropäischen Ländern war der Hanfanbau in Mittel- und Osteuropa nie eingestellt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg war hinsichtlich der Anbaufläche die Sowjetunion mit 140.000 Hektar das führende Hanfanbauland. Diese Fläche verringerte sich bis 1990 auf 40.000 Hektar. Auch Rumänien hatte bis in die 80er-Jahre einen bedeutenden Hanfanbau (1989: 46.000 ha) und eine entwickelte Hanfindustrie, vom Faseraufschluss bis hin zu speziellen Spinner- und Webereien. Bedeutend war der Hanfanbau außerdem in Polen, Ungarn und im ehemaligen Gebiet Jugoslawiens. Im wenig bewaldeten Ungarn wurden die als Nebenprodukt des Faseraufschlusses anfallenden Schäben als Holzersatz verwendet und zwar sowohl als Brennstoff als auch in der Möbelindustrie, insbesondere für Leichtbau-Spanplatten.

Mit dem Zusammenbruch des sowjetischen Marktes 1991 gingen die Hanfanbauflächen in den mittel- und osteuropäischen Ländern, die große Teile ihres Hanfes in Form von technischen Textilien in die Sowjetunion exportieren, schlagartig zurück. Die Anbauflächen in Ungarn und Rumänien sanken auf weniger als 1.000 ha.

Wie es der Zufall oder das Glück wollten, begann die weltweite Wiederentdeckung des Hanfes noch bevor die hanfindustriellen Strukturen dieser Länder endgültig zerbrochen waren. Das neue Interesse aus den USA und Westeuropa an Hanfgeweben insbesondere für den Bekleidungstextilbereich konnte wichtige Verarbeitungsstrukturen retten. Rumänien war nach China der wichtigste Lieferant für hochwertige Hanfgewebe. Heute werden in Rumänien Hanffasern für Dämmstoffe und Biokomposite produziert, wie sie vor allem im automobilen Bereich eingesetzt werden.

1.8 Die weltweite Wiedereindeckung des Nutzhanfes

1.8.1 Entwicklungen in Europa

In der Europäischen Union hat der Hanfanbau in den 90er-Jahren eine gewisse Renaissance erfahren. Einer der Auslöser war die „Hanfbibel“ von Jack Herer „Hemp & Marijuana Conspiracy: The Emperor Wears No Clothes“, die in den 80er-Jahren in den USA erschienen war und Hanf als „universellen“ nachwachsenden Rohstoff mit unglaublichen Eigenschaften pries, der nur aufgrund der Marihuana-Prohibition übersehen worden war. Das Buch wurde in den 90er-Jahren in viele Sprachen übersetzt. So erschien es z.B. 1993 in Deutschland unter dem Titel „Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf – Cannabis – Marihuana“; die deutsche Ausgabe wurde um einen europäischen und einen wissenschaftlichen Teil ergänzt und löste in Deutschland eine gesellschaftliche und politische Bewegung aus, die schließlich die Anbauverbote für Nutzhanf mit einem THC-Gehalt unter 0,3% (im oberen Drittel der Pflanze) beendete.

In England und den Niederlanden spielte bei der Wiederentdeckung eher eine Rolle, dass es für Hanfanbau und Faserproduktion (wie auch für Flachs) erhebliche europäische Beihilfen gab, die praktisch nur von französischen Landwirten abgegriffen wurden.

Nachdem Spanien bereits 1986 wieder den Hanfanbau für die Spezialzellstoffgewinnung aufgenommen hatte, folgten 1993 England, 1994 die Niederlande, 1995 Österreich, 1996 Deutschland, anschließend Finnland, Italien, Portugal und Dänemark. Heute ist der Anbau von Nutzhanf in ganz Europa erlaubt und wird auch in fast allen Ländern praktiziert.

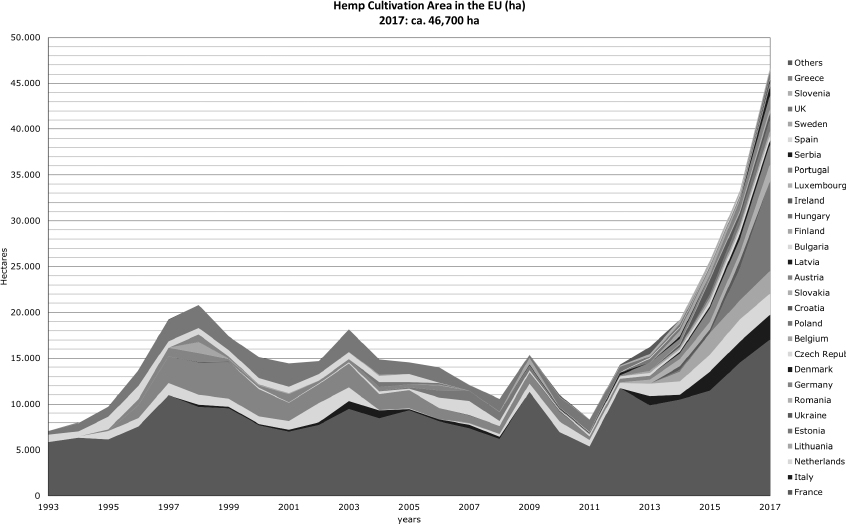

Nach einem kurzen Hype in den 90er-Jahren stiegen die Anbauflächen auf 20.000 ha und fielen dann im Jahr 2011 wieder auf etwa 8.000 ha. Dann aber ging es erst richtig los. Nach 26.000 ha im Jahr 2015 und 33.000 ha im Jahr 2016 sind die Anbauflächen im Jahr 2017 auf etwa 43.000 ha angestiegen. Die wachsenden Flächen werden vor allem von der Nachfrage im Lebensmittelbereich getrieben. Die gesunden Hanfsamen sind im Mainstream angekommen und sind heute in fast allen europäischen Supermärkten pur, im Müsli, in Schokolade und vielen anderen Produkten zu finden. Hanfsamen können wie Soja zu Drinks und Joghurts verarbeitet werden. Beim Ölpressen bleibt ein proteinhaltiger Presskuchen übrig, aus dem Proteine für Sportler gewonnen werden. Ein Ende der steigenden Nachfrage ist nicht in Sicht (s. Abb. 1).

Weiterer Aufschwung kam mit der Markteinführung des nicht-psychotropen Cannabinoids Cannabidiol (CBD), das in geringen Dosierungen milde beruhigende und fokussierende Wirkungen hat, in höheren auch medizinische. Es wird aus den Blättern und Blüten des Nutzhanfes gewonnen. Auch hier ist die Nachfrage groß, kann jedoch infolge eines Flickenteppichs nationaler Regelungen nicht ausreichend gedeckt werden. Während in der Schweiz Discounter erfolgreich CBD-Zigaretten verkaufen, ist konzentriertes CBD in anderen EU-Ländern ein verschreibungspflichtiges Medikament.

Hanffasern werden in großen Mengen zum Leichtbau in der Automobilindustrie (z.B. Türinnenverkleidungen) eingesetzt, in Dämmmaterialien und für dünne, reißfeste Papiere (Zigaretten und Bibelpapiere). Die Schäben, der verholzte Teil des Stängels, werden als Baumaterial und Tierstreu eingesetzt.

Die weltweit wachsende Hanfindustrie trifft sich jedes Jahr in Köln zur „International Conference of the European Industrial Hemp Association“ (www.eiha-conference.org). Im Jahr 2018 kamen 340 Hanfexperten aus 41 Ländern zu Konferenz, Ausstellung und vor allem Networking. Die „European Industrial Hemp Association“ (www.eiha.org) ist der europäische Industriehanfverband mit Mitgliedern aus allen Bereichen der industriellen Hanfnutzung.

1.8.2 Entwicklungen außerhalb Europas

Aber nicht nur in Europa erfreut sich Nutzhanf wieder erheblicher Nachfrage. In Kanada entstand noch vor Europa eine dynamische Hanflebensmittelindustrie mit stetigem Wachstum. Im Jahr 2016 wurden in Kanada 34.000 ha Hanf angebaut und im Jahr 2017 sogar mit 56.000 ha einer neuer Rekord erzielt. Im Jahr 2018 begann der Anbau von Nutzhanf in den USA, wo in den nächsten zehn Jahren zusätzliche 50.000 ha erwartet werden.

Und auch in China, dem Mutterland des Nutzhanfes, wird Hanf vor allem für die Textilindustrie wieder eingeführt, um die Baumwollproduktion zu entlasten und später vielleicht sogar zu ersetzen. Im Nordosten von China gibt es große Programme, enzymatisch aufgeschlossene Hanffasern in die Textilindustrie einzuführen. Auch die chinesische Automobilindustrie nutzt Hanffasern im Leichtbau. Insgesamt ist die Anbaufläche von 40.000 ha (2016) auf 47.000 ha (2017) angestiegen.

Nachdem Hanf nach dem Zweiten Weltkrieg und mit der weltweiten Cannabisprohibition als Kulturpflanze fast vollkommen verschwunden war, wurden im Jahr 2018 in Kanada, China und der Europäischen Union insgesamt wieder etwa 150.000 ha angebaut – schon in wenigen Jahrzehnten kann die Millionengrenze erreicht und Hanf wieder zu einer wichtigen Kulturpflanze werden.

Abb. 1 Hanfanbaufläche in der EU von 1993 bis 2017

Literatur

Abel EL (1980) Marihuana, the first twelve thousand years, Plenum Press, New York

Clarke RC, Merlin MD (2013) Cannabis: Evolution and Ethnobotany, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 2013

Herer J, Bröckers, M, Katalyse-Inst. (1993) Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, Zweitausendeins, Frankfurt/M

Heuser O (1927) Die Hanfpflanze. In: Herzog O (Hrsg.) Hanf und Hartfasern, Julius Springer, Berlin

Hingst W, Mackwitz H (1996) Reiz-Wäsche, Campus-Verlag, Frankfurt

Körber-Grohne U (1988) Nutzpflanzen in Deutschland – Kulturgeschichte und Biologie, Konrad Theiss Verlag, Stuttgart

Schultes RE, Hofmann A (1992) Pflanzen der Götter – Die magischen Kräfte der bewusstseinserweiternden Gewächse, AT Verlag, Aarau (Schweiz)

Sowie www.eiha.org, diverse Informationen, z.B. aktuelle Anbaudaten

2 Kulturgeschichte der medizinischen Verwendung

Manfred Fankhauser

2.1 Spurensuche

Die Geschichte von Hanf als Medikament ist noch nicht geschrieben. Dazu passend das Zitat von Behr:

„Die Geschichte [des Hanfes] ist eine unendlich lange Treppenflucht, deren untere Etagen aus deprimierend wenig gesicherten Tatsachen und umso mehr Vermutungen bestehen.“ (Behr 1992)

Das erste schriftliche Dokument zur medizinischen Verwendung von Cannabis stammt aus China. Dem mythischen Kaiser und zugleich einem der Väter der chinesischen Medizin, Shen-Nung, wird dieses, um 2700 v. Chr. erschienene Grundwerk der Medikamentenkunde zugeschrieben (Haenel 1970).

Von China scheint die Pflanze um 800 v. Chr. nach Indien gelangt zu sein (Dreyfus 1973). Es gilt als sicher, dass der Hanf schon zu vedischer Zeit als Heilmittel verwendet wurde. Die in Persien entstandene heilige Schrift der Perser, die Avesta, wurde vermutlich im 6. Jahrhundert v. Chr. durch Zarathustra geschrieben. Bereits dort wird auf die betäubende Wirkung des Hanfs hingewiesen. Die Perser kannten auch ein Abortivum mit Namen „Bhanga“, was auf Cannabis hindeutet (Tschirch 1910).

In Ägypten ist die Präsenz von Cannabis seit zirka 1500 vor Christus belegt (Manniche 1989). Es finden sich jedoch Hinweise auf die Pflanze in 1.000 Jahre älteren Papyri. Auch das 1872 entdeckte, umfassendste Dokument zur ägyptischen Medizin, das Papyrus Ebers, liefert mehrere Hinweise zum medizinischen Gebrauch von Cannabis im 16. Jahrhundert vor Christus (Mechoulam 1993).

Erste ausführliche Beschreibungen des übermäßigen Gebrauchs (oder Missbrauchs) beschreibt Herodot im 4. Jahrhundert v. Chr. Er spricht über die Dampfbäder der Skythen, einem indogermanischen Reitervolk des 7. Jahrhunderts v. Chr.:

„Von diesem Hanf nun nehmen die Skythen die Körner, kriechen unter ihre Filzzelte und werfen die Körner auf glühende Steine. Wenn die Körner auf diese Steine fallen, so rauchen sie und verbreiten einen solchen Dampf, wie er sich in keinem hellenischen Dampfbad findet. Die Skythen aber heulen vor Freunde über den Dampf. Er gilt ihnen als Bad, denn im Wasser baden sie niemals.“ (Reininger 1941)

Auch aus dieser Zeit stammen Kräuterbuchfragmente aus Assyrien (zwischen Tigris und Euphrat liegend, daher auch Zweistromland (Mesopotamien) genannt), heutiger Grenzbereich zwischen Iran und Irak. Cannabis erscheint unter verschiedenen Namen (meist als „azallu“) und wird ausgesprochen vielseitig verwendet: Äußerlich gegen Schwellungen, Quetschungen, Augenleiden, zudem wird die Anwendung als Medizinalbad zur Linderung depressiver Zustände empfohlen. Auch innerlich soll es gegen Stimmungsschwankungen helfen, zudem wurde es empfohlen gegen Impotenz, Nierensteine und Hexerei. Die Hanfsamen werden verwendet (zusammen mit Safran und Minze in Bier) gegen verschiedene Frauenleiden.

2.2 Cannabis in der antiken Medizin

Welche Bedeutung Cannabis bei den Griechen und Römern gehabt hat, ist unsicher. Man glaubt zwar, dass die psychoaktive Wirkung des Hanfs bekannt, die Verwendung als Rauschmittel aber kaum gebräuchlich war; bezeichnenderweise fehlt Hanf im Corpus hippocraticum (Stefanis et al. 1975). Diese, im 4. Jahrhundert vor Christus entstandenen, dem Vater der Medizin, Hippokrates, zugeschriebenen Schriften, gelten als Fundament der abendländischen Medizin. Andere, Nichtärzte, erwähnen Hanf zwar vor Christi Geburt, gehen jedoch nicht auf die medizinische Verwendung ein (Brunner 1973).