- -

- 100%

- +

§ 31a BtMG: Absehen von der Verfolgung

(1) Hat das Verfahren ein Vergehen nach § 29 Abs. 1, 2 oder 4 zum Gegenstand, so kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre, kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder besitzt. (…) (Betäubungsmittelgesetz, Stand: 30. Oktober 2018)

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hatte in einem Antwortschreiben die Ablehnung des Vorschlags zum Ausdruck gebracht. Es wurde darin betont, dass als Arzneimittel nur Stoffe definierter Qualität Verwendung finden sollten und daher keine gesetzlichen Ausnahmegenehmigungen für die Verwendung sonst illegaler Cannabisprodukte geschaffen werden sollten. Daher komme eine solche Gesetzesänderung für das Bundesgesundheitsministerium „nicht in Betracht“. Unterstützung für den Vorschlag kam hingegen aus den Bundestagsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und PDS. Auch einige Länderjustizminister nahmen den Vorschlag wohlwollend auf. Justizminister Prof. Christian Pfeiffer aus Niedersachsen fand ihn sogar nicht weitgehend genug.

3.2.9 2003: erster Freispruch eines Patienten aufgrund eines rechtfertigenden Notstands

Am 27. November 2003 erhielt Michael Große aus Berlin, der an einem Morbus Crohn litt, die richterliche Erlaubnis zum Anbau und zur Verwendung von Cannabis. Richter Michael Zimmermann vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin urteilte, dass sich der Angeklagte in einer Notstandslage befunden habe und die medizinische Verwendung von Cannabis daher gerechtfertigt sei (ACM-Mitteilungen 2017). Der Staatsanwalt verzichtete darauf, in Revision zu gehen. Damit durfte erstmals seit vielen Jahrzehnten ein Patient in Deutschland Cannabis zu medizinischen Zwecken anbauen und verwenden. In den folgenden Jahren folgten in verschiedenen Bundesländern weitere etwa 10 Freisprüche dieser Art.

Zuvor, am 15. Mai 2003 war erstmals ein Patient (Michael Fischer), der an multipler Sklerose litt, in Deutschland von einem Mannheimer Amtsgericht freigesprochen worden. Allerdings war der Staatsanwalt in Revision gegangen, sodass dieses Urteil noch nicht rechtskräftig war. Später wurde auch Michael Fischer nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe im Jahr 2004 freigesprochen.

3.2.10 2004: Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigt rechtfertigenden Notstand

Das Oberlandesgericht Karlsruhe urteilte, dass die Einnahme von Cannabis zur medikamentösen Behandlung aus Notstandsgesichtspunkten gerechtfertigt sein kann.

In einer Pressemitteilung schrieb das Oberlandesgericht:

„Dies hat heute der 3. Strafsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe entschieden, jedoch an das Vorliegen einer Straffreiheit strenge Anforderungen geknüpft. Der 44-jährige Angeklagte leidet als Folge einer Mitte der 80er-Jahre bei ihm aufgetretenen Multiplen-Sklerose-Erkrankung an einer Ataxie, welche zu einer Störung seiner Grob- und Feinmotorik, seines freien Gangs, des Standes sowie des Sprachvermögens führt. Diese Ataxie ist nach derzeitigem Stand der Wissenschaft nicht behandelbar. Zur Linderung seiner Beeinträchtigungen nimmt der Angeklagte seit 1987 Haschisch und Marihuana vornehmlich in Form von „Joints“ zu sich, wobei er u.a. Hanfstauden in einer Zwischendecke in seinem Wohnzimmer selbst aufgezogen hat. Wegen Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – insgesamt wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung im Februar 2002 bei ihm 381,99 Gramm Marihuana sichergestellt – erhob die Staatsanwaltschaft Mannheim deshalb im Juli 2002 Anklage zum Amtsgericht Mannheim, welches den Angeklagten im Mai 2003 vom Vorwurf eines strafrechtlichen relevanten Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz freisprach. Nach Ansicht des Amtsgerichts hat sich der Angeklagte nicht strafbar gemacht.“

„Zwar sei der Besitz von Betäubungsmitteln nach dem BtMG verboten, der Angeklagte könne sich jedoch auf den Rechtfertigungsgrund des Notstandes (§ 34 StGB) berufen, weil die bei ihm vorliegende Ataxie nicht anders behandelbar sei und sein Interesse, ein annähernd erträgliches Dasein zu führen, die Belange des Staates am Verbot von Betäubungsmitteln überwiege.“ (Oberlandesgericht Karlsruhe 2004)

3.2.11 2005: Start der Hanfapotheke

Die Hanfapotheke startete im August 2005. In einer Veröffentlichung heißt es: „Die Hanfapotheke soll Schwerkranken helfen, Cannabis zu medizinischen Zwecken zu erhalten, denn die Betroffenen können nicht warten, bis die Politik akzeptable Lösungen findet, und auch die Ratschläge des Bundesverfassungsgerichts sind nicht realitätstauglich. Den Cannabis erhalten sie von anonymen Spendern, die den Betroffenen konkret helfen möchten. Die Hanfapotheke (www.hanfapotheke.org) startet im August 2005“ (ACM-Mitteilungen 2017). Die Hanfapotheke hat bis 2007 gearbeitet, bis erstmals eine Patientin eine Ausnahmeerlaubnis für die Verwendung von Cannabis durch die Bundesopiumstelle erhielt.

3.2.12 2011: Verwaltungsgericht Köln erlaubt Eigenanbau

Das Verwaltungsgericht Köln hat in einem Urteil vom 21. Januar 2011 einem an Multiple Sklerose erkrankten Patienten, der einen Antrag auf Eigenanbau von Cannabis für medizinische Zwecke gestellt hatte, zum Teil Recht gegeben (7 K 3889109). Die Ablehnung des Antrags durch das BfArM vom 10. August 2010 sei rechtswidrig gewesen, erklärte das Gericht. Die Behörde müsse nun neu über den Antrag entscheiden. Die Ablehnung des Antrags war vor allem mit Sicherheitsbedenken beim Anbau in der Wohnung, der Verwendung einer nicht standardisierten Substanz und der Schädigung des internationalen Ansehens Deutschlands durch eine Erlaubnis zum Eigenanbau begründet worden. Zudem argumentierte das BfArM, dass der Antragsteller Zugang zu Cannabis aus der Apotheke habe.

Die Ablehnung seines Antrags auf Eigenanbau basierte auf einer Anweisung durch das Bundesministerium für Gesundheit. Aus den Aktennotizen in den Unterlagen des Antragstellers beim BfArM geht hervor, dass eine Erlaubnis zum Selbstanbau nach Einschätzung des BfArM in seinem Fall „ohne Alternative“ sei, das Institut jedoch der Anweisung Folge leisten musste (ACM-Mitteilungen 2017). Das Bundesministerium für Gesundheit legte Berufung gegen das Urteil ein, sodass abschließend erst 2016 durch das Bundesverwaltungsgericht zugunsten des Patienten entschieden wurde.

3.2.13 2011: Zulassung des Cannabisextraktes Sativex®

Seit dem 1. Juli 2011 ist der Cannabisextrakt Sativex® in deutschen Apotheken erhältlich. Er ist für die Behandlung der Spastik bei Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer multipler Sklerose, die auf andere Therapieverfahren nicht ansprechen, arzneimittelrechtlich zugelassen, sodass die Krankenkassen die Kosten für diese Indikation übernehmen müssen.

3.2.14 2012: Oberverwaltungsgericht Münster erlaubt Eigenanbau

Schwerkranke Bundesbürger dürfen unter strengen Voraussetzungen Cannabis zuhause selbst anbauen. Dies stellte das Oberverwaltungsgericht Münster in einem Urteil vom 7. Dezember 2012 fest. Die Patienten, für deren Erkrankungen keine anderen und zumutbaren Therapien zur Verfügung stehen, jedoch von Cannabisprodukten medizinisch profitieren, könnten einen Antrag an das BfArM in Bonn stellen, damit sie im Rahmen einer ärztlich begleiteten und überwachten Selbsttherapie Cannabispflanzen in ihrer Wohnung anbauen dürfen. Zunächst wurden solche Anträge auf Anweisung des Bundesgesundheitsministeriums grundsätzlich abgelehnt. Diese Praxis sei aber rechtswidrig, erklärte das Oberverwaltungsgericht Münster im Jahr 2012. Eine abschließende Entscheidung zur Frage, ob Patienten unter bestimmten Voraussetzungen Cannabis für den eigenen Bedarf selbst anbauen dürfen, erfolgte erst – wie oben beschrieben – am 6. April 2016 durch das Bundesverwaltungsgericht.

Literatur

ACM (2016). Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache 18/8965). Verfügbar unter: https://www.cannabis-med.org/nis/data/file/stellungnahme_acm_2016.pdf (abgerufen am 21.08.2019)

ACM-Mitteilungen (2017). Die weniger bekannte Geschichte des Gesetzes. Verfügbar unter: http://www.cannabis-med.org/german/acm-mitteilungen/ww_de_db_cannabis_artikel.php?id=227#8 (abgerufen am 21.08.2019)

Bundesverfassungsgericht (2000). 2 BvR 2382/99. Verfügbar unter: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2000/01/rk20000120_2bvr238299.html (abgerufen am 21.08.2019)

Bundesverwaltungsgericht (2005). BVerwG 3 C 17.04. Verfügbar unter: https://www.bverwg.de/190505U3C17.04.0 (abgerufen am 21.08.2019)

Bundesverwaltungsgericht (2016). Erlaubnis zum Eigenanbau von Cannabis zu therapeutischen Zwecken. BVerwG 3 C 10.14. Verfügbar unter: https://www.bverwg.de/060416U3C10.14.0 (abgerufen am 21.08.2019)

Deutscher Bundestag (1995). Bundestagsdrucksache 13/3282. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Barbara Höll und der Gruppe der PDS – Drucksache 13/3021 – Medizinischer Gebrauch von Cannabis. Verfügbar unter: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/032/1303282.pdf (abgerufen am 21.08.2019)

Deutscher Bundestag (2016). Bundestagsdrucksache 18/8965. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften. Verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/089/1808965.pdf (abgerufen am 21.08.2019)

Deutscher Bundestag (2017). Bundestagsdebatte zum Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 19. Januar 2017. Deutscher Bundestag lässt Cannabis als Medizin für Patienten zu. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=krgVq4qUUnM (abgerufen am 21.08.2019)

Deutscher Bundestag (18. Januar 2017). Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Gesundheit (14. Ausschuss). Verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810902.pdf (abgerufen am 21.08.2019)

Deutscher Bundestag (19. Januar 2017). Bundestag lässt Cannabis-Arzneimittel für schwerkranke Patienten zu. Verfügbar unter: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw03-de-betaeubungsmittel/487044 (abgerufen am 21.08.2019)

Flenker I (1997). Grußwort zur Tagung Cannabis und Cannabinoide als Medizin am 22. November 1997, Köln. Tagungsband.

Goedecke H, Karkos J (1996). Die arzneiliche Verwendung von Cannabisprodukten. Bundesgesundheitsblatt 39, 206–209

Grotenhermen F (2018). The German medical cannabis law of 2017. Drugs Alcohol Today 18(2), 117–122.

Oberlandesgericht Karlsruhe (2004). Gerichtsurteile. Verfügbar unter: http://www.cannabis-med.org/index.php?tpl=page&id=59&lng=de (abgerufen am 21.08.2019)

Oberverwaltungsgericht Münster (2012). Gerichtsurteile. Verfügbar unter: http://www.cannabis-med.org/index.php?tpl=page&id=59&lng=de (abgerufen am 21.08.2019)

THC Pharm. Geschichte. Verfügbar unter: http://www.thc-pharm.de/geschichte-2/ (abgerufen am 21.08.2019)

II

Grundlagen

1 Zahlen und Fakten zum Cannabiskonsum in Deutschland

Bernd Werse

1.1 Einleitung

Auch wenn das Potenzial für die medizinische Nutzung von Cannabis für Deutschland auf eine sechsstellige Zahl von Patientinnen und Patienten geschätzt wird (Plenert 2016), so dürfte die sogenannte Freizeitnutzung (engl. recreational use), also die Verwendung zu Rauschzwecken, auch bei umfassender medizinischer Versorgung die häufigste Art des Cannabisgebrauchs bleiben. Daher ist es wichtig, eine Idee davon zu haben, wie weit die Droge in der Allgemeinbevölkerung verbreitet ist. Von besonderem Interesse sind dabei Jugendliche und junge Erwachsene – eine Altersgruppe, in der in aller Regel der Erstkonsum der Droge stattfindet und in der insbesondere dann, wenn sich frühzeitig ein regelmäßiger Konsum einstellt, sich am ehesten ein problematisches Gebrauchsmuster entwickeln kann. Um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ist es zudem hilfreich, eine ungefähre Vorstellung von möglichen Trendentwicklungen in der Cannabisverwendung zu haben.

1.2 Zur Aussagekraft unterschiedlicher Datenerhebungen

Tatsächlich bieten vorliegende Daten aber stets nur eine mehr oder weniger gute Annäherung an die soziale Realität, vor allem aufgrund von folgenden Problemen:

Aus diesen Gründen ist es wichtig, zu betonen, dass sozialwissenschaftliche Erhebungen niemals hundertprozentig die Realität darzustellen vermögen – insbesondere im Hinblick auf das angesichts der Illegalität immer noch sensible Thema Cannabiskonsum. Dies betrifft vor allem die besonders im Fokus stehende Gruppe der intensiv Konsumierenden.

Im Folgenden werden einige Ergebnisse aus Repräsentativbefragungen zum Cannabiskonsum in unterschiedlichen Altersgruppen – mit Schwerpunkt auf Jugendlichen und jungen Erwachsenen – wiedergegeben, ausgehend von lokalen Resultaten aus Frankfurt, bis hin zu Vergleichsresultaten aus Europa. Dabei werden die jeweiligen Befragungen, ihre Erhebungsmethoden und deren Fallstricke kommentiert.

Vorab sei erwähnt, dass es auf nationaler Ebene lediglich eine regelmäßige Repräsentativbefragung für Erwachsene gibt, die nur in mehrjährigen Abständen stattfindet (s. Kap. II.1.3.4). Häufiger, aber in unregelmäßigen Abständen wird eine Befragung unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchgeführt (s. Kap. II.1.3.2). Auf regionaler bzw. lokaler Ebene gibt es außer der Frankfurter Befragung (s. Kap. II.1.3.1) lediglich eine in mehrjährigen Abständen durchgeführte Befragung in Hamburg. Ansonsten gab es in jüngerer Zeit gelegentlich einmalige Erhebungen in bestimmten Bundesländern oder Regionen.

1.3 Repräsentativstudien zum Cannabiskonsum

1.3.1 Frankfurt: Monitoring-System Drogentrends (MoSyD)

Bei dieser Studie handelt es sich um die einzige Repräsentativerhebung zum Drogenkonsum in Deutschland, die jährlich durchgeführt wird. Das Monitoring-System Drogentrends (MoSyD) existiert bereits seit 2002 (Kemmesies u. Werse 2003) und wird von der Stadt Frankfurt am Main gefördert (aktuell: Kamphausen et al. 2018). Neben der hier in erster Linie dargestellten repräsentativen Schülerbefragung werden im Rahmen von MoSyD regelmäßig auch Expert*innen, „Trendscouts“ aus Ausgehszenen sowie Angehörige der „offenen Drogenszene“ befragt, um ein Gesamtbild des Drogenumgangs in Frankfurt zeichnen zu können.

Zu beachten ist, dass sich diese Repräsentativerhebung auf eine Großstadt-Stichprobe bezieht. Eine Einordnung der Ergebnisse im Vergleich mit anderen Städten und ländlichen Regionen findet sich im folgenden Abschnitt.

Aus der bislang letzten ausgewerteten Schülerbefragung werden im Folgenden Resultate von 1.074 15- bis 18-jährigen Schülerinnen und Schülern der 10. bis 12. Klasse an allgemeinbildenden Schulen sowie des 1. bis 3. Ausbildungsjahres an Berufsschulen in Frankfurt wiedergegeben. Die Erhebung wurde Ende 2017 sowie Anfang 2018 durchgeführt. Diese Art von Erhebung hat eine gute Annäherung an die realen Werte zur Folge, da zum einen durch die klassenweise Erhebung während der Schulzeit eine gewisse Verbindlichkeit gegeben ist, wodurch eine hohe Ausschöpfungsrate von 80% erreicht wurde. Zum anderen wird der elektronische Fragebogen komplett anonym selbst von den Jugendlichen ausgefüllt, was die Hemmungen zur Angabe abweichender Handlungen herabsetzt.

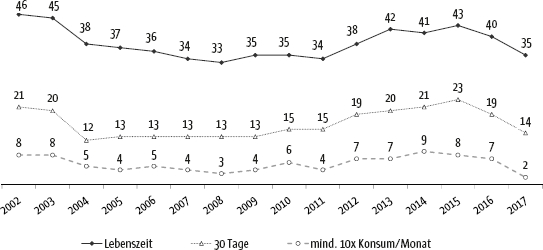

35% der 15- bis 18-Jährigen haben in ihrem Leben mindestens einmal Cannabis konsumiert. 14% haben in den letzten 30 Tagen Marihuana und/oder Haschisch genommen. Einen mindestens zehnmaligen Konsum im Vormonat geben 2% der Schüler*innen an; 1% sind intensiv (täglich) Konsumierende.

Nachdem die meisten dieser Cannabis-Prävalenzraten, nach einem klaren Rückgang 2004, seit 2011 deutlich angestiegen waren, zeigte sich zunächst 2016 ein leichter, gefolgt von einem starken Rückgang im Jahr 2017. Sowohl die Lebenszeit-Prävalenz als auch der Konsum in den letzten 30 Tagen sind deutlich gesunken; häufiger Konsum im Vormonat ist sogar auf den niedrigsten Wert aller Erhebungen zurückgegangen (vgl. Abb. 5). Es zeigt sich also eine Wellenbewegung, was Konsumerfahrungen wie auch aktuellen und häufigen Konsum betrifft: Auf einen Höhepunkt Anfang der 2000er-Jahre folgte ein Rückgang und mehrere Jahre weitgehender Stagnation, gefolgt von einem Anstieg etwa auf das Ausgangsniveau, auf den zuletzt wieder rückläufige Zahlen folgten.

Abb. 5 Entwicklung des Cannabiskonsums bei 15- bis 18-Jährigen in Frankfurt am Main (in %)

Im Rahmen dieser Befragung werden außer den Konsumraten weitere Spezifika der Cannabisverbreitung erfragt. Das durchschnittliche Alter des Erstkonsums liegt bei 15,3 Jahren; dieser Wert ist zwischen 2002 und 2017 um 0,8 Jahre angestiegen. 67% aller 15- bis 18-Jährigen gaben an, dass mindestens „ein paar“ ihrer Freund*innen oder Bekannten Cannabis konsumieren. Mit 62% wurden nahezu zwei Drittel der Befragten mindestens einmal Cannabis angeboten. 8% denken, dass ihre Eltern es ihnen wahrscheinlich oder sicher erlauben, Cannabis zu rauchen (2011 lag dieser Wert noch bei 4%). 20% derjenigen, die in den letzten 30 Tagen konsumiert haben, geben an, zumindest gelegentlich (mindestens einmal im Monat) auch im Schulkontext (vor der Schule, in Pausen oder Freistunden) Cannabis zu rauchen. Und schließlich kann mit der Erhebung für Jugendliche auch die deutliche Dominanz von Marihuana gegenüber Haschisch auf dem lokalen Markt belegt werden: 44% der aktuell (letzte 30 Tage) Konsumierenden haben im zurückliegenden Monat nur Cannabiskraut bzw. -blüten konsumiert, 35% Marihuana und Haschisch und 16% nur Haschisch („weiß nicht“: 7%). Um die Cannabisprävalenz in Relation zu setzen, sei an dieser Stelle erwähnt, dass bei der letzten Erhebung insgesamt 9% über Konsumerfahrung mit mindestens einer anderen illegalen Droge als Cannabis verfügten (am häufigsten Ecstasy/MDMA, Speed, psychoaktive Pilze, LSD und Kokain).

Es gibt also rund viermal so viele Jugendliche, die mindestens einmal Cannabis genommen haben wie Jugendliche, die irgendeine andere verbotene Substanz probiert haben.

Legale Drogen sind hingegen erwartungsgemäß stärker verbreitet als Hanfprodukte; so beträgt die z.B. 30-Tages-Prävalenz von Tabak 39%, die von Alkohol 59%.

Einordnung der Resultate aus Frankfurt

In der Vergangenheit gab es in unregelmäßigen Abständen Schülerbefragungen in diversen deutschen Städten, Ländern und Regionen, die methodisch weitgehend vergleichbar mit der MoSyD-Erhebung waren. Bei Befragungen in anderen Großstädten (Hamburg, Berlin, Köln) wurde dabei deutlich, dass sich die meisten Konsumkennzahlen nur in geringem Maße von denen aus Frankfurt unterscheiden (Baumgärtner/Hiller 2016, Elvers et al. 2016, Schaunig/Klein 2008).

Frankfurter Jugendliche repräsentieren also in Bezug auf ihren Cannabisgebrauch eine typische deutsche Großstadt-Population.

Bei Erhebungen in Flächenländern (zuletzt Bayern) bzw. bestimmten Regionen in Flächenländern (NRW, Sachsen, Bayern) hingegen zeigten sich deutliche Unterschiede, die ein weitgehend konsistentes Bild ergeben: In der Großstadt wird wesentlich mehr Cannabis konsumiert – die 30-Tages-Prävalenz ist in der Großstadt etwa doppelt so hoch wie „auf dem Land“. Demgegenüber ist insbesondere regelmäßiger Alkoholkonsum in den Flächenländern deutlich weiter verbreitet, während sich bei anderen illegalen Drogen kaum Stadt-Land-Differenzen zeigen.