Verfassungs- und Verwaltungsrecht für die Soziale Arbeit

- -

- 100%

- +

Prüfungsschritte

Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit erfolgt in vier Schritten (Schmidt 2015a):

1 Legitimer Zweck: Der vom Gesetzgeber verfolgte Zweck darf nicht rechtswidrig sein.

2 Geeignetheit: Geeignet ist die staatliche Maßnahme, wenn mit ihrer Hilfe der angestrebte Zweck zumindest gefördert werden kann.

3 Erforderlichkeit: Eine Maßnahme ist erforderlich, wenn der Staat zu keinem anderen Mittel greifen könnte, das bei gleicher Effektivität weniger belastend wirkt.

4 Angemessenheit (Verhältnismäßigkeit i. e. S.): Die staatliche Maßnahme ist angemessen, wenn bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleibt.

Inhalt

Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes, Art. 19 Abs. 4 GG: BürgerInnen sind nicht Untertanen, d. h., der Rechtsweg steht bei allen Maßnahmen der öffentlichen Gewalt offen (Ipsen 2014a). Dies umfasst Rechtsschutz innerhalb angemessener Fristen, einstweiligen Rechtsschutz, die Gewährleistung vollständiger rechtlicher u. tatsächlicher Prüfung und insbesondere

weitere Grundsätze

Aus dem Rechtsstaatsprinzip werden weitere Grundsätze für den effektiven Rechtsschutz und insbesondere auch den Schutz vor ungerechtfertigter Verfolgung hergeleitet:

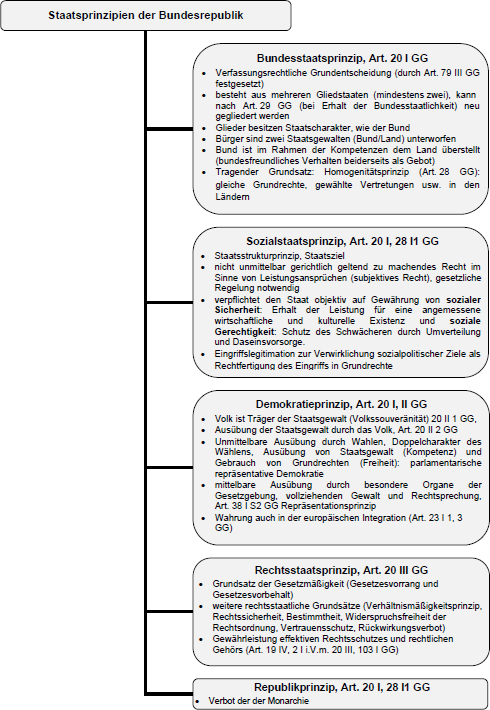

Abbildung 1 zeigt die Staatsprinzipien als Übersicht. In Abbildung 2 sind die Einzelausprägungen des Rechtsstaatsprinzips zusammengefasst.

Abb. 1: Staatsprinzipien der Bundesrepublik

Abb. 2: Normenhierarchie

2.5 Vertiefungen zum Thema Rechtsstaat

In den folgenden Kapiteln befinden sich drei Vertiefungen. Sie sollen das Verständnis des Staates, seiner Struktur und Grundidee erleichtern und ein Gefühl und eine Orientierung für das Verhältnis von Staat und Gesellschaft und die Teilhabe der Bürger vermitteln. Wesentliche Grundlage des Rechtsstaats ist eine funktionierende und effektive Gerichtsbarkeit zur Absicherung und Durchsetzung bestehender Rechte, damit befasst sich Vertiefung 1 mit einem Blick auf die Sozial- und die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Wie anzuwendende Regeln (Gesetze) überhaupt entstehen, zeigt am Beispiel des Bundesrechts Vertiefung 2. In Vertiefung 3 schließlich werden die im Grundgesetz normierten Organe (Bestellung, Aufgabe, Befugnisse) als Grundlage und Beispiel des Zusammenwirkens von Bürgerbeteiligung und Macht skizziert. Die angegebenen Normen ermöglichen jeweils eine Vertiefung der angesprochenen Themen.

2.5.1 Vertiefung 1: Allgemeiner Rechtsschutz, Gerichtsaufbau

Sozialgerichtlicher Rechtschutz (SGG): Der Zugang zu Gerichten ist als Ausdruck des Rechtsstaats im Grundgesetz abgesichert (Art. 20 Abs. 2 S. 2, 92, 95 Abs. 1, 97 Abs. 1 GG).

Sozialgerichtsbarkeit

Zuständigkeit der Sozialgerichte: Die Zuständigkeit der Sozialgerichtsbarkeit (Reinhardt 2014) regelt § 51 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

§ 51 Abs. 1, 2 und 3 SGG

„(1) Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit entscheiden über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten

1. in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung einschließlich der Alterssicherung der Landwirte,

2. in Angelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung, der sozialen Pflegeversicherung und der privaten Pflegeversicherung (Elftes Buch Sozialgesetzbuch), auch soweit durch diese Angelegenheiten Dritte betroffen werden; dies gilt nicht für Streitigkeiten in Angelegenheiten nach § 110 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch aufgrund einer Kündigung von Versorgungsverträgen, die für Hochschulkliniken oder Plankrankenhäuser (§ 108 Nr. 1 und 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) gelten,

3. in Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung mit Ausnahme der Streitigkeiten aufgrund der Überwachung der Maßnahmen zur Prävention durch die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,

4. in Angelegenheiten der Arbeitsförderung einschließlich der übrigen Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit,

4a. in Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende,

5. in sonstigen Angelegenheiten der Sozialversicherung,

6. in Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts mit Ausnahme der Streitigkeiten aufgrund der §§ 25 bis 27j des Bundesversorgungsgesetzes (Kriegsopferfürsorge), auch soweit andere Gesetze die entsprechende Anwendung dieser Vorschriften vorsehen,

6a. in Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes,

7. bei der Feststellung von Behinderungen und ihrem Grad sowie weiterer gesundheitlicher Merkmale, ferner der Ausstellung, Verlängerung, Berichtigung und Einziehung von Ausweisen nach § 69 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,

8. die aufgrund des Aufwendungsausgleichsgesetzes entstehen,

9. (weggefallen)

10. für die durch Gesetz der Rechtsweg vor diesen Gerichten eröffnet wird.

(2) Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit entscheiden auch über privatrechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung, auch soweit durch diese Angelegenheiten Dritte betroffen werden. Satz 1 gilt für die soziale Pflegeversicherung und die private Pflegeversicherung (Elftes Buch Sozialgesetzbuch) entsprechend.

(3) Von der Zuständigkeit der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit nach den Absätzen 1 und 2 ausgenommen sind Streitigkeiten in Verfahren nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, die Rechtsbeziehungen nach § 69 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch betreffen.“

Eine Rechtswegeröffnung i. S. d. § 51 Abs. 1 Nr. 10 SGG enthält z. B. § 15 BKGG (Bundeskindergeldgesetz) oder § 13 BEEG (Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit).

Instanzen

Sozialgerichtlicher Instanzenzug: Die Sozialgerichtsbarkeit ist dreistufig ausgestaltet (drei Instanzen). Daneben gibt es die Möglichkeit der Beschwerde und der Anhörungsrüge:

Verwaltungsrechtsweg

Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz (§ 40 Abs. 1 VwGO): Der Verwaltungsrechtsweg vor die Verwaltungsgerichte ist gemäß § 40 VwGO eröffnet, wenn es sich um eine Streitigkeit auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts handelt, die nicht verfassungsrechtlicher Art ist (sonst Verfassungsgerichte der Länder und BVerfG) und für die keine andere Gerichtszuweisung ersichtlich ist (z. B. Sozialgericht). Gemäß § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO ist somit auch in allen sonstigen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten auf dem Gebiet des Sozialrechts der Verwaltungsrechtsweg gegeben (Hufen 2013), z. B. Ausbildungsförderung, § 54 BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz), Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe), Wohngeld gemäß WoGG (Wohngeldgesetz), Kriegsopferfürsorge (§§ 51 Abs. 1 Nr. 6 SGG i. V. m. 25 ff. BVG Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges – Bundesversorgungsgesetz), Unterhaltsvorschuss gemäß UnterhVG (Unterhaltsvorschussgesetz).

Der Instanzenzug ist ebenfalls dreistufig aufgebaut: Dem Verwaltungsgericht als erster Instanz folgen das Oberverwaltungsgericht in zweiter und schließlich das Bundesverwaltungsgericht als dritte und letzte Instanz.

Widerspruchsverfahren

Vorverfahren (§§ 68 ff. VwGO, §§ 83 ff. SGG): Grundsätzlich ist Klagen gegen Verwaltungsakte ein förmliches verwaltungsinternes Widerspruchsverfahren (§§ 68 ff. VwGO, §§ 83 ff. SGG) vorgeschaltet, bei dem es sich noch nicht um ein Gerichtsverfahren handelt und das von dem eigentlichen Klageverfahren zu unterscheiden ist. Die Durchführung dieses Widerspruchsverfahrens ist dann aber Voraussetzung für die Zulässigkeit der Klage vor dem Sozial- oder Verwaltungsgericht.

2.5.2 Vertiefung 2: Gesetzgebungsverfahren

Grundlage allen staatlichen Handelns sind die Gesetze. Wie sie zustande kommen, zeigt Abbildung 3 am Beispiel des Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene. Aus ihr wird auch die unterschiedlich starke Einbindung der Länder durch die Mitwirkung des Bundesrats, also der Ländervertretung, deutlich. Wirksam werden Gesetze erst mit ihrer Verkündung.

Gesetzesinitiative, Art. 76 Abs. 1 GG

Initiativrecht der Bundesregierung: Kollegialorgan, bestehend aus Bundeskanzlerin und Bundesministern, Art. 62 GG

Initiativrecht „aus der Mitte des Bundestags“: § 76 GOBT: Fraktion (§ 10 GOBT) oder 5 % der Mitglieder des Bundestags

Initiativrecht des Bundesrats: Mehrheitsbeschluss, Art. 52 Abs. 3 oder Abs. 1 GG

Vorverfahren, Art. 76 Abs. 2, 3 GG

Vorlagen der Bundesregierung, Art. 76 Abs. 2 GG: Vorlage an Bundesrat, Art. 76 Asbs. 2 S. 1 GG; nicht bindende Stellungnahme innerhalb von sechs Wochen, Art. 76 Abs. 2 S. 2 GG; Fristverlängerung, Art. 76 Abs. 2 S. 3 GG; Eilbedürftigkeit, Art. 76 Abs. 2 S. 4 GG

Vorlagen „aus der Mitte des Bundestags“: kein Vorverfahren erforderlich

Vorlagen des Bundesrats, Art. 76 Abs. 3 GG: an Bundesregierung, die den Entwurf innerhalb von sechs Wochen an Bundestag vorlegen muss, Art. 76 Abs. 3 S. 1 GG; Bundesregierung gibt eine eigene Stellungnahme ab, Art. 76 Abs. 3 S. 2 GG

Hauptverfahren, Art. 77 Abs. 1 GG, §§ 78–86 GOBT

Beratung des Entwurfs im Bundestag und in dessen Ausschüssen Ablauf: grundsätzlich Beratung in drei Lesungen, §§ 78–86 GOBT Annahme des Entwurfs durch Beschluss des Bundestages durch Mehrheit der abgegebenen Stimmen, Art. 77 Abs. 1 S. 1, 42 Abs. 2, S. 1 GG (einfache Mehrheit)

Beteiligung des Bundesrates, Art. 77 Abs. 2–4 GG Bundesrat kann:

• Einspruch einlegen: Gesetz wird verzögert, aber nicht verhindert („aufschiebendes Veto“)

• Zustimmen: nur, wenn im GG ausdrücklich angeordnet (Enumerationsprinzip), z.B. Art. 74 Abs. 2, 84 Abs. 1 S. 6 GG

Verfahren bei Einspruchsgesetzen:

• Bundesrat kann Vermittlungsausschuss anrufen, Art. 77 Abs. 2 S. 1 GG und Einspruch einlegen, Art. 77 Abs. 3 S. 1 GG

• Bundestag kann den Einspruch durch Beschluss der Mehrheit seiner Mitglieder (absolute Mehrheit, Art. 77 Abs. 4 S. 1, 121 GG) zurückweisen

• bei Vorschlagsänderung durch den Vermittlungsausschuss muss der Bundestag erneut Beschluss fassen, Art. 77 Abs. 2 S. 5 GG

Verfahren bei Zustimmungsgesetzen:

• Bundesrat kann Einberufung des Vermittlungsausschusses verlangen, Art. 77 Abs. 2 S. 1 GG (für Bundestag und Bundesregierung, Art. 77 Abs. 2 S. 4 GG)

• bei Vorschlagsänderung durch Ausschuss muss Bundestag erneut Beschluss fassen, Art. 77 Abs. 2 S. 5 GG

• wenn keine Anrufung des Vermittlungsausschusses oder dortiges Verfahren erfolglos, muss Bundesrat in angemessener Frist Beschluss über Zustimmung fassen, Art. 77 Abs. 2a GG

• Nichtzustimmung kann nicht durch Bundestag ersetzt werden, Art. 78 GG, Gesetz ist dann endgültig gescheitert

Gegenzeichnung, Ausfertigung und Verkündung, Art. 82 GG

Gegenzeichnung: erfolgt durch Unterschrift des Bundeskanzlers oder/und zuständigen Bundesministers, Art. 58 S. 1 GG, § 29 I GOBReg; Verpflichtung zur Gegenzeichnung mit formellem und materiellem Prüfungsrecht

Ausfertigung: Herstellung der Urschrift durch Unterschrift des Bundespräsidenten auf der Originalurkunde, Art. 82 Abs. 1 S. 1 GG

Verkündung: Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt durch den Bundesjustizminister, Art. 82 Abs. 1 S. 1 GG; Voraussetzung für seine Wirksamkeit und damit rechtliche Verbindlichkeit ab Inkrafttreten (zeitlicher Geltungsbereich); Art. 82 Abs. 2 S. 1 GG; im Übrigen gilt Art. 82 Abs. 2 S. 2 GG

Abb. 3: Übersicht über Gesetzgebungsverfahren nach Art. 76 ff. GG (Übersicht)

2.5.3 Vertiefung 3: Die Bundesorgane der BRD

Ein Gemeinwesen wird handlungsfähig, indem es sich verschiedene Organe gibt und diese mit den für das Funktionieren der Gemeinschaft notwendigen Aufgaben, z. B. der Gesetzgebung und Regierung, betraut. Aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik bedarf es zudem der Berücksichtigung möglicher Interessen der Länder. Sie erfolgt im Bundesrat. Der oberste Repräsentant der Gemeinschaft, der Bundespräsident, und dessen Stellung und Funktion sind ebenfalls zu bestimmen. Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland kennt daher verschiedene Organe mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Welche dies sind und welche Aufgaben genau sie haben, zeigt Abbildung 4.

Bundestag

• Er ist die höchste Vertretung des Volkes, wird als einziges Organ direkt vom Volk gewählt.

• Seine Aufgaben sind: Gesetzentwürfe beraten, Gesetze beschließen, Bundeskanzler wählen, Regierungskontrolle.

Bundesregierung + Bundeskanzler

• Bundeskanzler und Bundesregierung teilen sich die Macht und kontrollieren sich gegenseitig

Bundeskanzler

• Der Bundeskanzler wird vom Bundestag gewählt und vom Bundespräsidenten ernannt.

• Die Amtszeit oder Wahlperiode beträgt vier Jahre.

• Er ist Vorsitzender der Bundesregierung.

• Er schlägt den Kandidaten für den Bundespräsidenten vor.

• Er bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt die volle Richtlinienkompetenz.

• Er zeichnet sich verantwortlich für die Politik der Regierung.

• Der Bundeskanzler schlägt die Bundesminister vor, die ebenfalls vom Bundespräsidenten ernannt werden.

Bundesminister / Kabinett = Bundesregierung

• Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern.

• Die Anzahl der Bundesministerien liegt im Ermessen des Bundeskanzlers.

• Sie werden vom Bundespräsidenten auf Kanzlervorschlag ernannt oder abberufen.

• Sie sind für ein bestimmtes Ministerium zuständig.

• Innerhalb der Richtlinien leitet jeder Minister sein Ministerium / Ressort selbstständig in eigener Verantwortung.

• Die Regierung berät und beschließt u.a. über alle Gesetzentwürfe und bei Streitfragen zwischen den Ministern.

Der Bundesrat

• Er besteht aus Mitgliedern der 16 Bundesländer: Bundesländer haben eigene Regierungen, Verfassungen, Gesetzgebungen.

• Er ist als Ländervertretung föderatives Organ (Bündnis, Vertrag).

• Er bildet das Gegengewicht zum Bundestag und zur Bundesregierung.

• Er ist das Bindeglied zwischen den Ländern und dem Bund.

• Er ist an der Gesetzgebung beteiligt.

• Er macht Lösungsvorschläge, sucht Kompromisse.

• Länder entsenden je nach Einwohnerzahl drei bis sechs Vertreter in den Bundesrat.

• Die Vertreter der einzelnen Länder werden aus der Landesregierung bestellt und abberufen.

• Jeweils für ein Jahr ist der Ministerpräsident eines Bundeslandes Präsident des Bundesrates, er beruft den Bundesrat ein oder er vertritt den Bundespräsidenten, falls dieser verhindert ist.

Der Bundespräsident

• Er gilt als eigenständiges Verfassungsorgan mit Sonderstellung.

• Er bekleidet das höchste Staatsamt und vertritt den Bund völkerrechtlich nach innen und außen, schließt im Namen des Bundes mit anderen Staaten Verträge ab.

• Der Bundespräsident wirkt unabhängig, überparteilich und ausgleichend zwischen unterschiedlichen Interessen.

• Er lässt seine Parteizugehörigkeit im Verlauf seiner Amtszeit ruhen.

• Er ruft auf Beschluss des Bundestages den Verteidigungsfall aus.

• Er überprüft, unterzeichnet und verkündet die Bundesgesetze.

• Er trägt im Falle des Gesetzgebungsnotstandes zur Konfliktlösung zwischen Bundesregierung und Bundestag bei.

• Er kann auf Vorschlag den Kanzler ernennen oder entlassen.

• Er ernennt oder entlässt die Bundesminister auf Vorschlag des Kanzlers.

• Er ernennt und entlässt Bundesbeamte, und -offiziere.

• Er hat das Begnadigungsrecht.

• Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung auf fünf Jahre gewählt, nur einmalige Wiederwahl ist möglich.

Das Bundesverfassungsgericht

Aufgaben, Befugnisse und Aufbau des BVerfG sind in den Art. 92, 93, 94, 99 und 100 des Grundgesetzes festgelegt:

• Es ist das oberste Gericht der BRD und zentrales Verfassungsorgan.

• Es wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes der BRD.

• Seine Entscheidungen sind unanfechtbar; alle Staatsorgane sind an diese Rechtsprechung gebunden.

• Das Gericht ist aufgeteilt in zwei Senate mit je acht Richtern; Senate sind nochmal in sieben Kammern eingeteilt, Mitglieder des BVerfG dürfen keinem Organ der Legislative und Exekutive des Bundes oder der Länder angehören.

• Die Richter werden von Parteien (Bundestagsfraktionen, Bundesregierung, Länderregierungen) vorgeschlagen zur Hälfte von B-Tag und B-Rat mit Zweidrittelmehrheit (Art. 94 Abs. 1 Satz 2 GG) gewählt. Die Wahl erfolgt immer unmittelbar in einen der beiden Senate (je Senat acht Richter). Jeweils drei der acht Richter kommen aus den obersten Gerichtshöfen des Bundes, sie müssen mindestens 40 Jahre alt sein und benötigen eine volle juristische Ausbildung für eine Amtszeit von zwölf Jahren (maximal bis zum 68. Lebensjahr) (§ 5 BVerfGG).