La armonía que perdimos

- -

- 100%

- +

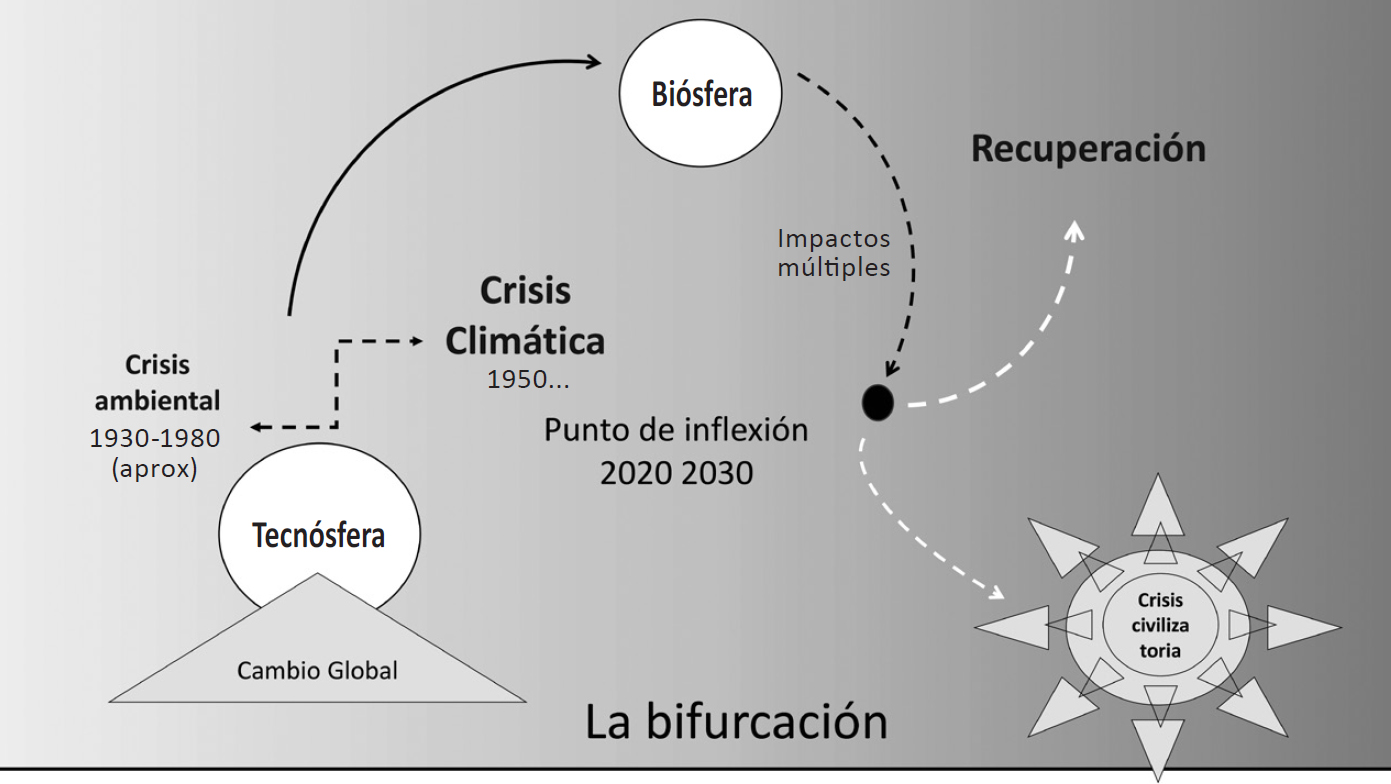

Pero, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es otra plataforma global de gestión de un conocimiento técnico y específico. Fue creado en 1988 para que facilitara evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Una plataforma colaborativa del más alto nivel científico que mereció el Premio Nobel de la Paz en 2007. Ha preparado cinco informes de evaluación de varios volúmenes. Actualmente se encuentra en su sexto ciclo de evaluación. Me pregunto si no será esta la hora de utilizar esta plataforma para estudiar colaborativamente y desde todas las perspectivas posibles el impacto de la crisis de la Covid-19 en la crisis climática global y su evolución inminente hacia un punto de bifurcación que muy probablemente se encuentre entre 2020 y 2030. Me pregunto si una de las probables evoluciones de esta crisis, que estamos empezando a transitar, no será la de un escenario completamente nuevo pero definitivo: la mutación de la sociedad del Antropoceno en una sociedad en proceso de bifurcación. Entonces será preciso (ya lo es) una plataforma global para compartir pensamientos y datos, percepciones y acciones, sentires y previsiones, anhelos y aprendizajes sobre la evolución de esta nueva realidad. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), concebido para darnos a conocer la índole y magnitud de la crisis climática, hoy podría adecuar sus estructuras para facilitar al mundo la búsqueda sistemática de esta nueva respuesta.

Como civilización contemporánea ya hemos ensayado el camino de los grupos colaborativos conformados por expertos para enfrentar grandes problemas. Y el resultado de estos grupos arroja resultados muy positivos. Creo útil recordar que en 1968 dos empresarios visionarios, Alexander King y Aurelio Peccei, preocupados por el futuro de otra crisis: la ambiental, consiguieron fondos de las empresas y fundaciones Fiat, Ford, Volkswagen y Rockefeller, para convocar a 35 personalidades de 30 países (académicos, científicos, investigadores y políticos). ¿Cuál era el objetivo de esta convocatoria? Interesar a los funcionarios de gobiernos y grupos influyentes sobre las respuestas que debían preparar frente a la crisis en formación. Fundaron el Club de Roma, quizá una de las experiencias más exitosas de estos grupos de expertos. Uno de los científicos convocados fue Ervin Laszlo. Me propongo hablar de él en este texto de manera recurrente, debido a que años después abordaría un tema que hoy debería ocupar la mesa de esa plataforma colaborativa global que en este trabajo invoco. El tema de la bifurcación. El Club de Roma alcanzó a durar 30 años, y generó un documento aún vigente, sobre el cual volveré más de una vez: Los límites del crecimiento (1972). ¿Qué dice? Que no se puede seguir creciendo de manera ilimitada, teniendo en cuenta que este planeta es finito. Otro buen ejemplo de grupo colaborativo es el Grupo de Investigación de Evolución General ya nombrado, y el Club de Budapest. Recordemos sus fines: “Unir fuerzas para cambiar el rumbo de nuestro mundo (insostenible, polarizado e injusto) y encaminarlo hacia la ética y el humanismo”. Lazlo, creador de estos dos grupos, señaló con una claridad y sentido de la anticipación y la audacia valorables asaz el punto de inflexión que nos esperaba, como civilización y como cultura, si no deteníamos el paradigma del crecimiento ilimitado y lo reemplazábamos por una economía global centrada en el cuidado de la casa común, el oikos, y no simplemente en la crematística, hoy llamada economía del mercado, pero caracterizada por Tales de Mileto como el arte de hacerse rico, la habilidad para adquirir riquezas que definía una actividad contra natura, según Aristóteles. Pues bien, esta actividad de tan común ocurrencia en todas nuestras culturas acaba por deshumanizar a quienes se dedican a ello. Así lo escribió Aristóteles y lo corroboraron, en época más reciente, el teólogo Hans Urs von Balthasar y el escritor Ernesto Sábato. El modelo mental del crecimiento ilimitado, ayudado por la creencia sacralizada por la sociedad de la acumulación y el capitalismo: el dinero es el poder supremo, su acumulación nos hará libres y felices; ese modelo mental nos ha deshumanizado hasta tal punto que hemos devenido en piezas de una poderosa máquina de producción y de consumo. Piezas, nada más, del monstruo posmoderno, cifras de una estadística feroz y letal. Balthasar dijo: “Hemos fracasado, sobre los bancos de arena del racionalismo demos un paso atrás y volvamos a tocar la roca abrupta del misterio”26. Ernesto Sábato advirtió: “Todo corrobora que en el interior de los tiempos modernos, fervorosamente alabados, se estaba gestando un monstruo de tres cabezas: el racionalismo, el materialismo y el individualismo”27. Hoy no necesitamos de mucho esfuerzo para identificar las entrañas del monstruo: es el mercado y el mercado está ahí, en cada esquina y en cada nueva notificación de nuestro computador. Al acecho de cuanto hagamos, sabe de antemano nuestras preferencias. Actúa según su lógica crematística insoslayable para vender, vender, vender.

No obstante, entender lo que significaría ‘dar un paso atrás’ para liberarnos de él, y tocar esa roca abrupta del misterio que abandonamos con el racionalismo, son los dos desafíos a que nos ha conducido, de manera un tanto abrupta, la pandemia del coronavirus. O mejor: el desafío, puesto que es uno solo: si somos capaces de admitir el misterio (todo aquello no necesariamente dominado por la razón), podremos también dar ese paso atrás para construir en adelante una economía más humana y sostenible: la economía de la crisis climática. Pero Lazlo señaló el punto en el que estábamos (estamos) y desde el cual podíamos (podemos) tomar la decisión de pensar de nuevo, o no pensar. Lazlo dijo que ese punto de inflexión señalaba una bifurcación.

El desmoronamiento de las cosas

El poeta irlandés ya nombrado en este texto, William Yeats (1865-1939), escribió, como ya dije: “Las cosas se desmoronan, el centro no puede resistir”. Pero Theodore Roszak, teórico de la contracultura, supo luego, en 1987, que este desmoronamiento de las cosas sería un hecho inminente una vez acabado el siglo XX. Roszak coincidió (aquel año de 1987) con Joseph Pelton en la Universitat d’Estiu de Gandía y propuso “un nuevo diálogo con la naturaleza”28. Y Pelton, en aquella ocasión, nos habló de asuntos que hoy están en nuestra mesa diaria. Afirmó que la humanidad “ya camina desde la aldea global de la que habló McLuhan hacia el cerebro global”. Se refirió al siglo XXI como una época en que 10 000 millones de personas necesitarán vitalmente de la tecnología. El mundo se caracterizará entonces por la existencia de “teleciudades”, la creación de superestados, la fusión de las grandes empresas de computadoras con las dedicadas a las telecomunicaciones, y por el desarrollo de la “teleeducación y la telesanidad”29.

Roszak, por su parte, le ha seguido la pista al pensamiento de Yeats (que no es simplemente poético) sobre el desmoronamiento de las cosas. Y escribió que (algunas veces) ese desmoronamiento puede señalar un punto de bifurcación debido a que existen allí energías afirmadoras de vida. Le preguntaron en una reciente visita a Buenos Aires30: ¿cómo explica la convulsión actual? Y contestó: “Como parte de la dinámica de la evolución, cuando se alcanza un punto crítico, que es el punto de bifurcación, el sistema o bien se desmorona o bien se reorganiza de otra manera para estabilizarse”. Y estamos en ese punto crítico. Agregó: “La Tierra es como una nave espacial con una tripulación de 7000 millones de personas; recibe energía del Sol, pero no materia; por tanto, la regla es sencilla: hay que reciclar, vivir en armonía entre nosotros y con el planeta, crear una cultura más ética”. El ser humano y el planeta están en peligro por el mismo enemigo (había dicho): la grandeza de las estructuras industriales y económicas, las burocracias, y los ejércitos.

En este libro me propongo traer los pensamientos de algunos otros teóricos de la bifurcación, pues no tengo ninguna duda de que estamos entrando en ese punto cuyos dos caminos resultan más que evidentes (deseo repetirlo una vez más): profundizar el modelo de crecimiento ilimitado para avanzar, a velocidades aceleradas, hacia un abismo inédito. O detener el tren suicida de la historia (el tren del desmoronamiento de las cosas) y empezar a construir una sociedad a escala humana. La paradoja es que el coronavirus puede ayudarnos a construir este segundo escenario. Jorge Luis Borges escribió, en 1941, su cuento “El jardín de los senderos que se bifurcan”, especie de adivinanza o parábola o laberinto, cuyo tema es el tiempo; un tiempo (dijo) en el que se eslabonan todos los hechos. Un tiempo bifurcado, superador de las formulaciones que, en términos de rectas y círculos, se dieron a lo largo de la historia de la filosofía. Borges sugirió la necesidad de admitir todas las posibilidades de un acontecimiento en trance de bifurcación, incluso las que implican una contradicción. Propondré considerar el proceso de la bifurcación como un lento cocido que se ha venido nutriendo de varias materias primas a lo largo de los últimos cien años y que está a punto de hervir.

Punto de inflexión

Hago un breve recuento sobre la evolución de la crisis climática y la manera como la humanidad la está enfrentando, especialmente mediante instrumentos multilaterales, para rastrear allí el probable punto de inflexión que desencadenaría la bifurcación hacia los dos probables caminos, el del abismo inédito y el de la sociedad sin carbono. Durante la segunda mitad del siglo XX los científicos encontraron evidencias de que el clima en el planeta estaba cambiando a un ritmo más acelerado de lo esperado, y que las actividades humanas ligadas a la producción, extracción, asentamiento y consumo eran la principal causa de este aceleramiento. Entonces la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) adoptada en 1992, pero entrada en vigor en 1994, definió al cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”. El mayor problema de este cambio en el clima es que puede producir derretimiento de las masas glaciares y nevados que abastecen acueductos, cambios en los ciclos de floración y fructificación de las plantas de cultivo, ascensos en el nivel de los mares, mayor ocurrencia y fuerza en lluvias, sequías, huracanes, heladas y granizadas en áreas urbanas y rurales, entre otros fenómenos que sin duda reducen nuestra calidad de vida.

Figura 1. La bifurcación

Fuente: elaboración del autor, 2020.

La CMNUCC se propuso el objetivo de “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”. Nunca se planteó la necesidad de “parar y pensar de nuevo”. Revisar las causas y los patrones que producían esas altas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que ya producía interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático global. No. Su objetivo siempre fue actuar sobre los síntomas (la fiebre), no sobre las causas (la enfermedad).

La verdad es que hay un antecedente más antiguo, y también más contundente, sobre las advertencias de grupos científicos acerca de la crisis ambiental y climática. Veinte años antes de creada la CMNUCC se publicó el estudio ya citado en este texto: Los límites del crecimiento. Pero desde los primeros años del siglo XX tuvimos algunas pistas sobre el peligro de un crecimiento ilimitado, incontrolado y sobre la dependencia exclusiva de los combustibles fósiles.

Así que en los últimos 25 años las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), lejos de estabilizarse, alcanzaron niveles récord. La concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2), el principal GEI, aumentó de 358 partes por millón (ppm) en 1994 a 412 ppm en 2018. La CMNUCC pasó de un Protocolo de Kioto (1997), legalmente vinculante de arriba hacia abajo, aunque con metas insuficientes, a un Acuerdo de París (2015), de tipo voluntario y dotado de contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), lo cual en la práctica quiere decir “autodeterminado de abajo hacia arriba”. El Acuerdo de París tan solo entrará en vigor en 2020. O mejor: entraría en vigor en 2020 pero, debido a la pandemia ha sido aplazada la COP 26, que debía celebrarse en Glasgow en noviembre de 2020, hasta noviembre de 2021. Algunos han considerado que este Acuerdo es un instrumento aún muy débil en relación con la magnitud de la amenaza, y que debió reformularse en 2018 a la luz de los nuevos datos que entregó ese año el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El Informe Especial 1,5ºC. Ello no ocurrió en la COP de 2018 (COP 24, Katowice, Polonia). Tampoco ocurrió en la COP de 2019 (COP 25, Madrid, Santiago de Chile). Hasta el momento de redactar esta nota no se conocían planes de que esta enmienda ocurriera en la COP de 2020 (COP 26, Glasgow, aplazada para 2021). Teniendo en cuenta el notable avance de la ciencia durante el siglo XX, cabe preguntarse por qué nos demoramos tanto en reaccionar ante las evidencias científicas. Si contamos desde que entró en vigor la CMNUCC, la cuenta daría 26 años, pero si contamos desde que la Conferencia Científica de las Naciones Unidas, también conocida como la Primera Cumbre para la Tierra, celebrada en Estocolmo en 1972, acogió el informe de Los límites del crecimiento, la cuenta daría 50 años. Cabe preguntarse hoy por qué, teniendo en cuenta la pandemia y conocidos parcialmente los resultados del “laboratorio inesperado de sociedad baja en carbono”, no reaccionamos incorporando las alertas del Informe 1,5ºC al Acuerdo de París. ¿Por qué si a principios de 2020 hubo consenso casi global (especialmente en la Unión europea) sobre la necesidad de declarar la emergencia climática, se opta por aplazar la COP 26 por un año, en lugar de buscar un mecanismo virtual o sustitutivo durante 2020?

El trabajo de la CMNUCC se articula con las COP, que son las conferencias de las partes que han firmado los distintos protocolos o acuerdos para enfrentar el cambio climático. En las COP se toman las decisiones sobre mitigación, adaptación y medios de implementación. Ha habido (como su número lo indica) 25 conferencias de esta naturaleza con un resultado bastante pobre en cuanto a mitigación del cambio climático, medidas de adaptación de las poblaciones más vulnerables y medios de implementación. En 2020 se conservaba la esperanza de completar los 100 000 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima, creado para financiar proyectos, programas, políticas y otras actividades preventivas. Quienes deseen conocer en más detalle la historia de estas conferencias pueden visitar el portal https://sgerendask.com/breve-historia-de-las-cop-conferencias-sobre-el-cambio-climatico/

El trabajo conjunto entre la CMNUCC y las COP se supone que tiene un referente científico principal: el IPCC. No siempre han sido escuchadas sus recomendaciones. Debido a ello, es probable que el punto de inflexión de la bifurcación quizá empezó a formarse entre los años 2000 y 2005. En 2007, se publicó el Cuarto Informe de Evaluación del Cambio Climático del IPCC. El mundo comprobó entonces que el Protocolo de Kioto había sido un instrumento insuficiente. Pero mantuvimos la esperanza de que aún podíamos hacer algo, colectivamente. Se había decidido convocar una gran cumbre de líderes globales para modificar drásticamente el Protocolo de Kioto y hacer un nuevo acuerdo, más ambicioso (vinculante, eficaz y ajustado a la ciencia) que nos devolviera la esperanza. Aquel era un recurso útil de la diplomacia internacional que buscaba restiturle la esperanza escamoteada a la humanidad.

Los miembros del IPCC revelaron en 2007 que el abismo inédito al que nos enfrentábamos empezaba en los 2ºC, y que teníamos cien años para detener la carrera suicida. En 2009 ya estábamos en 0,77ºC del camino hacia el despeñadero. Y todo parece indicar que la carrera había ganado aceleración en los primeros nueve años del siglo XXI. Como humanidad no teníamos otra carta que la de jugar nuestro futuro confiando en los gobernantes, pues el Sistema de las Naciones Unidas prevé que son estos quienes representan a los países, y no los expertos, representantes de la sociedad civil, o los líderes espirituales; mucho menos los intelectuales o los científicos. Lo que había que hacer allí era trascendental. No hacerlo condenaría al mundo a catástrofes en cadena, como lo escribió en 2019 David Wallace-Wells:

Ya no hay marcha atrás. Por más que detuviéramos bruscamente las emisiones de CO2 —algo literalmente imposible—, por más que pusiéramos a todos los científicos a pensar en la forma de revertir los daños —ahora mismo, estamos tan lejos de saber cómo solucionarlo, que imaginar una tecnología que absorba el CO2 ya liberado es, simple y llanamente, “pensamiento mágico”—, por más que volviéramos a vivir como lo hacía la gente antes de la Revolución Industrial, la temperatura del planeta continuaría subiendo hasta alcanzar, en el 2100, cuatro grados más que la media actual. Para entonces, el mundo habrá cambiado de tal modo que la geografía, la economía e incluso la cultura se verán alteradas de un modo definitivo31.

Los habitantes de Dinamarca, que son prácticos pero al mismo tiempo soñadores, que son capitalistas pero al mismo tiempo democráticos, pusieron todo el empeño en que la cumbre de Copenhague, la COP 15, fuera histórica. Ellos bien sabían que no habría, fácilmente, más oportunidades de que confluyeran en ella líderes del mundo como los que había en aquella ocasión, especialmente en Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea (también en Latinoamérica). Que habían entendido cabalmente la magnitud de la crisis climática y estaban dispuestos a darle un vuelco de 360º al Protocolo de Kioto. Se propusieron invitar a todos y consiguieron que asistieran.

En aquella cumbre se decía Hopenhague para significar una nueva esperanza. Neologismo acuñado por la sociedad civil, significativo y apropiado, pero que tuvo poca acogida entre los líderes del mundo, que esta vez corroboraron, una vez más, su desprecio por esa sociedad, por la ciencia y por la cultura, representadas en este caso especialmente por los jóvenes, quienes se manifestaron de muy diversas, creativas y pacíficas formas. De la cop15 se esperaba “un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, válido para todo el mundo, que se aplicaría a partir de 2012”32. Ello, en términos cuantificables, significaba la reducción de emisiones de CO2 a menos de 50 % para 2050 respecto a las que había en 1990. No se pudo. Faltando tres semanas para los inicios de esta reunión, se realizó otra en Tailandia, en la cual China y Estados Unidos decidieron que los acuerdos de Copenhague no tendrían carácter vinculante. Esto se concretó la última noche de aquella cita global, cuando los presidentes de China, Estados Unidos, India, Brasil y Suráfrica, sin la presencia de los representantes europeos ni de los demás países, realizaron una reunión a puertas cerradas y redactaron un acuerdo no vinculante que ni siquiera fue sometido a votación. Finalmente, solo fue expuesto a la “toma de conocimiento” de los asistentes, junto a la promesa de que, a principios de 2010, se trabajaría en una plataforma política, base para construir compromisos jurídicos vinculantes en COP16. La cumbre, como era de esperarse, fue calificada de fracaso y desastre por muchos gobiernos y organizaciones ecologistas.

Lamentablemente aquella esperanza de Copenhague devino, al final de la cumbre, en Brokenhague, la nueva palabra que nos servirá para recordar aquella vergüenza de la diplomacia internacional. No iba a ser la única. El asunto fue que Copenhague, una ciudad hermosa llena de gentes amables como es difícil hallar otra en el mundo, pasaría a la historia como el lugar donde la humanidad pudo salvarse a sí misma, pero no hizo ningún esfuerzo por cambiar el sistema de producción y de consumo, que era en últimas lo único que había que empezar a examinar. Y ya en la cima del ‘acuerdo’ que finalmente se firmó, a unos congresistas republicanos les alcanzó el cinismo para convocar una rueda de prensa en la cual dijeron, dos puntos, léase bien, primero: no se ha demostrado que el cambio climático ha sido causado por emisiones que provienen de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón; segundo: las conclusiones del IPCC, y de decenas de academias científicas del mundo, son sospechosas. Léase bien, y léase, de ser posible, una segunda vez para que no se olvide. No fue el planeta el que quedó a la deriva, borrado del medio mediante un ominoso paréntesis, fue la civilización en su conjunto, empezando por las comunidades más pobres y vulnerables del mundo: las pequeñas islas

Resumen Cumbre de Copenhague

Ahora bien, en Copenhague se insinuó, quizá por primera vez de una manera explícita, que los grandes poderes económicos harían todo lo posible para aplazar soluciones drásticas de los países hacia esquemas ambiciosos de reducción de emisiones de carbono. Se empezó a considerar el aserto que escribió años más tarde (2014) Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo: que el cambio climático es una batalla entre el capitalismo y el planeta. Klein dijo, entonces, que esta batalla la estaba ganando el capitalismo, especialmente cuando se usaba la necesidad del crecimiento económico como excusa para aplazar la acción climática ambiciosa, o para romper los compromisos ya establecidos. A partir del año 2009 esta fue la tónica de las grandes cumbres globales: aplazar, negar, aplazar, confundir, negar, aplazar.

En 2010 (Cancún, México) se creó el Fondo Verde del Clima, pero en 2019 aún no estaban listos los mecanismos para que los países aporten los cien mil millones de dólares que debían empezar a aportar cada año a partir de 2020. Tampoco se surtieron los treinta mil millones de dólares para el periodo 2010-2012, con objeto de ayudar a los países de menores recursos a sufragar los costos de su adaptación. Pero nadie pudo hablar de fracasos o incumplimientos debido a que el documento de 2010 se encargó de escribir que la adopción de este fondo se haría “tan pronto como sea posible”. En 2011 (Durban) se hizo una hoja de ruta (otra de tantas) que comprometería a los grandes contaminadores que no suscribieron el Protocolo de Kioto: China, Estados Unidos e India, pero se supo que Canadá no lo renovaría, secundado por Japón y Rusia. En 2012 (Doha) el Protocolo se prorrogó hasta 2020, pero se difirieron para el año siguiente las negociaciones sobre la exigencia de mayores donaciones por parte de los países en vía de desarrollo. La mayoría de las delegaciones manifestaron su malestar porque el acuerdo final no cumplía las recomendaciones científicas, pues las emisiones de dióxido de carbono para 2012 ya doblaban las tasas de 1990. En 2013 (Varsovia) se protocolizó la batalla entre el capitalismo (expresado en forma de economía del carbono) y el planeta. La Cumbre fue financiada por la gran industria del carbón polaca. Esto motivó que a un día del cierre de las negociaciones se retiraran las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos, en señal de protesta. Y sí, se hizo otra ‘hoja de ruta’ que nos llevaría a Lima (2014) y de allí a París, la cumbre de la nueva esperanza (2015).

Por eso no era posible esperar de la Cumbre de Copenhague un acuerdo vinculante como el que pidieron en Bonn, meses antes (en junio de 2009) las organizaciones de la sociedad civil: nuevas metas del 40 % de reducción hasta 2020, y de 80 % hasta 2050. Elliot Diringer, vicepresidente de Estrategias Internacionales del Pew Researche Center para el Cambio Climático, habría dicho que “es altamente improbable que en Copenhague salga un acuerdo completo con cifras de reducción de emisiones”33. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, pronunció una de sus frases preferidas: “el ritmo lento actual de las negociaciones es muy preocupante”. El ministro de Exteriores británico, David Miliband, reconoció que “peligra la existencia de un acuerdo en Copenhague”; el embajador de la Unión Europea en Washington, James Bruton, reaccionó molesto, como están muchos otros al escuchar palabras en el momento en que la humanidad reclama algo más que frases: “Estados Unidos solo es uno de los 190 participantes en la cumbre. Pero emite el 25 % de los gases de efecto invernadero que la cumbre intenta reducir”.