La armonía que perdimos

- -

- 100%

- +

Y el enviado de Obama, Todd Stern, dijo: “Francamente, las negociaciones en la ONU son difíciles”34. La Administración de Obama había propuesto una ley, llamada la ley del clima, orientada a reducir sus emisiones un 17 % en 2020 y un 83 % en 2050. El nuevo presidente, Donald Trump, desmontó esta ley.

Pues bien, este grupo de expertos (me refiero al IPCC) publicó el 8 de octubre de 2018 su Informe Global Warming + 1,5 °C. Lo que había sucedido en el mundo durante el verano del año 2018 fue, quizá, un adelanto de lo que habría de ocurrir en 2020. Una crisis definitiva e irreversible que daría paso a una mutación esencial en nuestra manera colectiva de ‘estar y vivir en el mundo’. En 2018 el mundo era un grado Celsius más caliente que antes de que empezara la industrialización; el dato es de la Organización Mundial Meteorológica (WMO, por sus siglas en inglés). La temperatura global promedio, para los primeros diez meses de ese año, fue 0,98 grados por encima de los niveles que existían entre 1850 y 1900, de acuerdo con registros de cinco organismos independientes. Los veinte años más calurosos de la historia, desde que comenzaron las mediciones, han ocurrido en los últimos 22 años, y los registros de 2015 a 2018 ocupan los primeros cuatro lugares. Si esta tendencia continúa, la temperatura global aumentará entre 3 y 5 °C antes del año 2100. En 2018 se alcanzaron temperaturas nunca antes registradas en muchas partes del planeta: entre mayo y julio se rompieron los récords de temperaturas en muchos lugares del mundo35.

Vale la pena actualizar estos datos a 2019, con los datos que la OMM presentó en la COP25 de Madrid (diciembre de 2019). Los resultados (provisionales aún) del informe del estado del clima de 2019 dan cuenta del aumento de los fenómenos meteorológicos extremos ligados al cambio climático (inundaciones vividas en el centro de Estados Unidos, el norte de Canadá, el norte de Rusia y el suroeste de Asia o Irán). En relación con las olas de calor, el informe detalla que estas golpearon especialmente a Europa entre junio y julio del mismo año; años atrás había habido inundaciones en muchas partes, pero también olas de calor, en países como Rusia (2010: 55.00 muertes). También anota que en Francia, el 28 de junio de 2019, se marcó un récord nacional de 46 °C. Y hay otras cifras igualmente alarmantes: Alemania (42,6ºC), Países Bajos (40,7ºC), Bélgica (41,8ºC), Luxemburgo (40,8ºC) y Reino Unido (38,7ºC)36. La OMM también hizo un balance de los impactos de los fenómenos extremos sobre la salud humana en 2019. Se refirió a la ola de calor vivida en Japón durante algunos días de julio, que afectó a más de 18 000 de sus habitantes, causando la muerte de más de cien de ellos. En los Países Bajos la ola de calor se asoció con 2964 muertes, casi 400 más que durante una semana media de verano, señaló el informe. Algunos meses antes de este informe, el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, había comentado que

Para frenar un aumento de la temperatura mundial de más de dos grados Celsius por encima de los niveles preindustriales (el objetivo para este siglo del Acuerdo de París), debemos triplicar el nivel de ambición. Y para limitar el aumento por debajo de 1,5 grados, es necesario multiplicarlo por cinco37.

Crisis en cámara lenta, respuestas simples

Los científicos habían dicho que la del cambio climático sería una crisis lenta, muy lenta. De hecho, está sucediendo más o menos desde mediados del siglo XX, pero me temo que no muchos habitantes del mundo se han percatado de la magnitud y gravedad del problema. Y, mucho menos, de sus conexiones (modos de retroalimentación o de compensación) con otros tipos de amenazas o con otras crisis (rápidas, súbitas, lentas, localizadas, reincidentes, crónicas). Que su origen se sitúe más o menos en 1946, cuando el mundo empezó a reaccionar después de la Segunda Guerra Mundial no es un dato menor. Tampoco el hecho de que en 1946 haya empezado la era nuclear, no en el sentido de las aplicaciones de la energía nuclear con fines pacíficos sino del desarrollo, en serio, de la industria de armamento nuclear para el aniquilamiento de toda la humanidad. El hombre había conseguido la proeza de desarrollar un arma de destrucción masiva: la bomba atómica. Ya estaba probado su poder de letalidad y había que mejorarlo.

Para revisar lo que ocurre como forma ya histórica de resolver las crisis causadas por depresiones económicas o catástrofes de todo tipo, basta considerar lo que está ocurriendo en China en estos momentos de incipiente pospandemia. Allí, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) cayeron aproximadamente el 25 % entre febrero y marzo de 2020 (en el mundo, en este mismo periodo, cayeron 17 %); después de la pandemia aumentaron considerablemente. Los últimos datos indican que el efecto rebote puede ser entre 4 y 5 % interanual en mayo, cuando se dispararon la generación de energía térmica con base en carbón en un 9 % y la producción de cemento. La generación de energía nuclear aumentó en un 14 %, la eólica en un 5 % y la solar en un 7 % interanual en mayo, pero esto fue insuficiente para compensar la caída del 17 % en la energía hidroeléctrica.

Ahora bien, si comparamos las estrategias para salir de las crisis comprobaremos que es notable el argumento simple de que la reactivación de las economías se logra mediante el estímulo del consumo. Cuando le preguntaron al presidente Eisenhower qué debían hacer los ciudadanos para solucionar la recesión dijo: ¡Comprar! ¿Comprar qué? ¡Cualquier cosa! Esto fue en 1950 y creo que a él se debe la receta que muchos han aplicado después. La fórmula del expresidente del gobierno de España José María Aznar para la crisis de la burbuja inmobiliaria del año 2008 en su país fue la misma: abaratar los créditos bancarios para que los ciudadanos pudieran volver a comprar. Estimular el consumo como fórmula infalible para mantener el crecimiento. Consumir por consumir (cualquier cosa). Cuando le preguntaron al presidente G. H. W. Bush, en 1992, lo que haría Estados Unidos para combatir el problema ambiental que se discutiría en la Cumbre Mundial de la Tierra Brasil 92, fue más enfático (ya estaba instalado el paradigma): “No hemos venido aquí a negociar nuestro estilo de vida”, sostuvo. Si tienes dinero compra, compra y vuelve a comprar, dice el Big Daddy en la obra de Tennessee Williams La gata sobre el tejado de zinc.

Conviene recordar el movimiento Occupy Wall Street, en 2011, cuyo lema era Somos el 99%. Millones de personas perdieron sus casas y quedaron endeudadas y sin empleo. La inequidad se profundizó, y la tendencia a la desinversión en los sectores de salud y educación se expandió por numerosos países38. La amenaza de una conflagración nuclear ha sido documentada recientemente por Noam Chomsky. Allí escribe que:

El ser humano se enfrenta a los asuntos más importantes con los que se ha encontrado en toda su historia, los cuales no se pueden eludir o aplazar si se quiere mantener alguna esperanza de preservar, ya no digamos mejorar, la vida humana organizada en la Tierra. Desde luego, no podemos esperar que los sistemas de poder organizados, estatales o privados, lleven a cabo las acciones apropiadas para afrontar estas crisis; no a menos que se vean empujados por una movilización popular y un activismo constantes y entregados. Una tarea de gran envergadura, como siempre lo es la pedagogía39.

La mayor parte de la población tiene la información general de que hay una serie de fenómenos en curso que se conocen como cambios climáticos, pero desde el año del coronavirus no se habla (por lo menos en los círculos científicos y periodísticos) de cambio climático, sino de crisis climática40. Y las relaciones de esta catástrofe con otras crisis, quizá subsidiarias de esta, resultan más contundentes, visibles, inmediatas: las migraciones masivas en el Cuerno del África, la pérdida de medios de subsistencia (alimentos, agua dulce, territorios apropiados para vivir) en las pequeñas islas, en algunos países del África subsahariana y en el sur de Asia, los incendios de Australia. Lo cierto es que hay, evidentemente, un eje conductor de todas estas crisis: los efectos de la crisis climática, pero esto (aunque a veces parezca) no es la crisis global, ni es un tema de la naturaleza, no. A la crisis global llegamos mediante etapas más o menos definidas, durante periodos que, si bien fueron más o menos largos cuando todo esto comenzó, cada vez son más cortos. Esto nos hace pensar que estamos frente a una sola y única crisis: la crisis del Hombre de nuestro tiempo (más adelante me referiré a la acepción que le concedo a la palabra Hombre).

Sobre cómo estamos pasando de un cuadro gris a un cuadro más gris

Aventuro una especie de sobrevuelo cronológico por los hitos más significativos de la crisis. Luego aterrizaré y volveré a levantar vuelo (varias veces) en estos puertos, algo difusos en el tiempo, pero que permiten ubicar el nacimiento (también difuso) de las problemáticas:

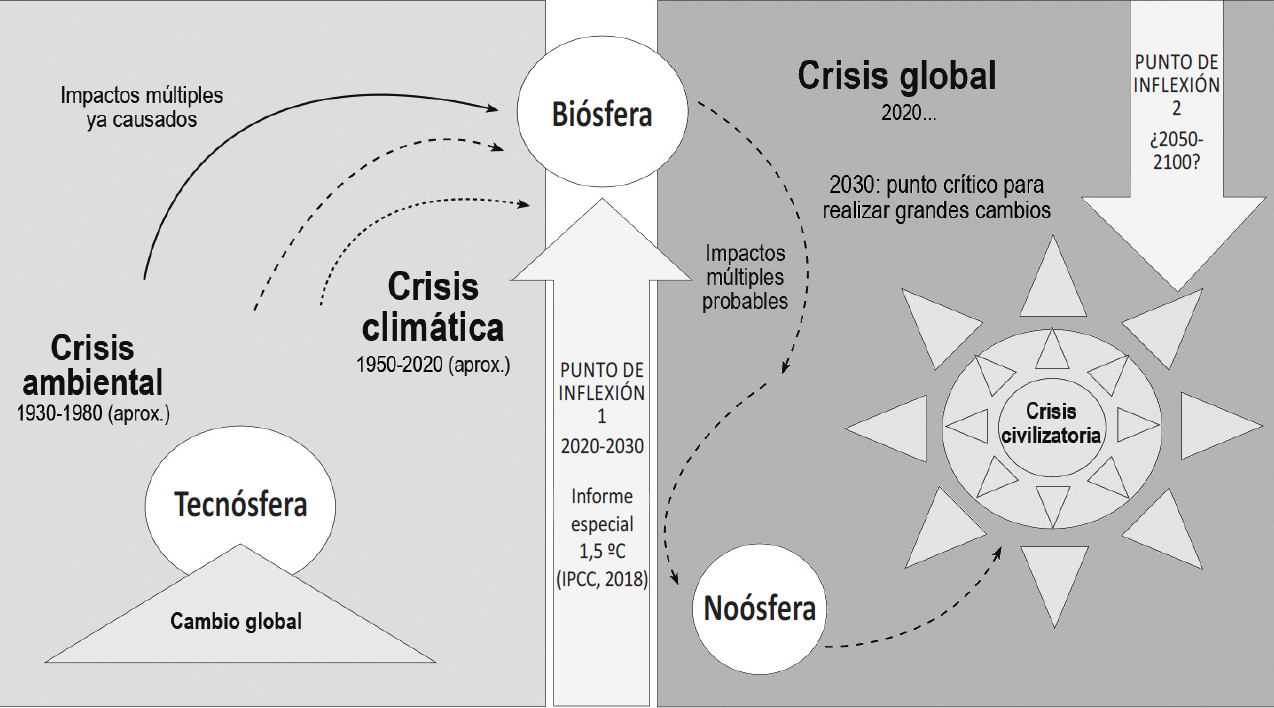

• Aproximadamente entre 1930 y 1980 generamos lo que se conoció como la crisis ambiental global 41, un primer desajuste entre las relaciones de los seres humanos con la naturaleza. La principal característica de este periodo, precedido y marcado por la Gran Depresión de 1929 y después por la Segunda Guerra Mundial, fue la consolidación del paradigma del crecimiento ilimitado. Con él se pretendió resolver la crisis económica y definir nuestra ruta hacia el progreso. Resulta oportuno señalar la década de 1950 como un primer punto de ruptura. Aquí empezó lo que G. Lipovetsky llama la “mutación sociológica global”42 o era del consumismo ilimitado, fenómeno articulado en lo macro con el paradigma del crecimiento ilimitado.

• Entre 1950 y 1980 sospechamos que se estaba formando una crisis mayor: la crisis climática global, pero confundimos el síntoma: el cambio climático no era “una de las consecuencias” de la crisis ambiental global. Si era cierto que esta última había sido consecuencia de “un primer desajuste en las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza”, ni la crisis ambiental ni la crisis climática en ciernes respondían exactamente a la categorización de crisis ecológica. Se trataba, más bien, de una crisis de la cultura, pero eso fue lo que omitimos (o equivocamos) considerar. Quiero decir que nos estábamos adentrando en una misma y única crisis relacionada con el pensamiento “del Hombre”43, con el modo de civilización y de cultura que habíamos escogido para progresar, para desarrollarnos, para crecer. Esa era la verdadera índole de la problemática. Durante este periodo pretendimos resolver estas crisis de manera aislada; pero en ninguna de las dos instancias internacionales de análisis en que se dirime el futuro de las problemáticas (la Convención Marco de Cambio Climático y la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas) hemos abordado a fondo las causas de los problemas.

• Entre 1992 y 2007 confirmamos las sospechas a partir de los primeros informes científicos: estábamos ante una crisis de mucho mayor alcance y gravedad que la crisis ambiental global. La habíamos empezado a llamar la crisis del calentamiento global. Confiábamos en que podríamos resolverla, pero sin negociar nuestros modos de vida. No era una crisis de dominio público.

• Entre 1992 y 2007 (también) reaccionamos globalmente por primera vez. Hicimos el Protocolo de Kioto, pero como habíamos confundido los síntomas con las raíces nos dedicamos a formular objetivos sobre los síntomas (la disminución del carbono en la atmósfera). Al ignorar el examen sobre las raíces del problema (el desajuste en las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, y el paradigma del crecimiento ilimitado), permitimos que se profundizaran los modelos mentales que alimentaban a las crisis: el modo de civilización y de cultura del siglo XX.

• Entre 2007 y 2020 sucedieron la mayor parte de los hitos confirmatorios sobre la índole, el alcance y la gravedad de la crisis. Lo primero que hicimos fue abandonar la denominación de calentamiento global (era inexacto y no abarcaba todos los factores del problema), y empezar a hablar de cambio climático, pero muy rápidamente nos dimos cuenta de que esta denominación también era inexacta. Entonces comenzamos a llamarle cambio global, y, poco después, Antropoceno. Habíamos dado quizá una primera muestra de comprensión del carácter sistémico de los problemas, pero, en materia de ‘acuerdos internacionales’ mantuvimos nuestra proclividad a actuar frente a los síntomas.

• Entre 2010 y 2020 se produjo, probablemente, el punto de inflexión entre lo que se creía ‘una crisis más o menos controlable’, y una crisis de dimensiones y connotaciones globales de incierto desenlace. El Grupo Intergubernamental de Expertos reveló en 2018 que el punto de no retorno para que la crisis adquiriera dimensiones de catástrofe global no era la barrera de los 2ºC de calentamiento, sino la de 1,5ºC. El Acuerdo de París, firmado en 2015, ya no era suficiente. No obstante, en materia de acuerdos internacionales mantuvimos (otra vez) nuestra proclividad a actuar frente a los síntomas44: en las cumbres de Katowice (Polonia, 2018) y Chile/ Madrid (España, 2019) se aplazaron las decisiones fundamentales. Si los científicos del IPCC habían revelado que el Acuerdo de París no era suficiente para detener el calentamiento por debajo de 1.5ºC, era necesario formular una enmienda a este Acuerdo para adecuarlo a los nuevos datos de la ciencia. No se hizo y no está previsto que se haga en la pospuesta cumbre de Glagow, que ahora se celebrará en 2021.

• A partir de 2020 (la pandemia) tenemos una certeza científica: estamos entrando en una crisis de dimensiones tales que algunos la han caracterizado como una nueva era geológica: el Antropoceno. Estamos en la crisis global.

• La década 2020-2030 debía ser (ya lo dije) la de los grandes cambios orientados a preparar a las sociedades para una economía libre de carbono; esta era una recomendación (perentoria, urgente) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2018). Si estos cambios ‘tremendamente radicales y de gran alcance’ no se hacen antes de 2030, la humanidad conocería una cascada de catástrofes encadenadas de dimensiones imprevisibles. El Sexto Informe de Evaluación del IPCC (AR6) será publicado en 202245. Pues bien, ahora debemos hacer todos estos cambios en medio de una economía global seriamente averiada por la pandemia.

La noción de cambio global incluye factores como los cambios en el uso del suelo, los cambios geopolíticos y económicos, el incremento de la población humana (lo que se conoce como la sobrepoblación), las alteraciones en la biodiversidad, los procesos de desertificación y degradación de algunos ecosistemas de la Tierra, y las alteraciones en los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno, el carbono, el agua, el calcio, el oxígeno, el azufre y el fósforo; incluye también el cambio climático. Todos estos factores están más relacionados con el modo de vida que diseñamos para ser felices, por lo tanto, la del cambio global es una crisis del pensamiento del Hombre: la manera como decidimos ocupar los territorios y usar sus recursos naturales, la manera como decidimos crecer y la manera como decidimos depender de una sola (y casi exclusiva) fuente de energía: los combustibles fósiles.

Si la crisis global es una crisis del pensamiento del Hombre, será necesario incluir el examen de este pensamiento en los análisis de la crisis. ¿Qué entraña eso del pensamiento del Hombre? Primero, entender que no todo el pensamiento del Hombre está relacionado con la crisis. Cuando aludo al “pensamiento del Hombre”, me refiero solo con el pensamiento dominante del desarrollo que empezó a guiar buena parte de nuestras civilizaciones desde el siglo XVIII, y que desarrolló toda su potencia durante el siglo XX: el paradigma del crecimiento ilimitado. Por eso podemos decir que la crisis que hoy amenaza la vida es una crisis emergente de la cultura humana, y sucedió en el siglo XX.

Las consecuencias macro de esta crisis pueden enmarcarse dentro de los siguientes marcos temporales, y caracterizarse mediante cuatro periodos más o menos definidos, lo cual, si bien puede parecer una simplificación del problema, nos sirve para ubicarnos en la índole de los cambios que se produjeron y en la manera como estos se trasuntan en el tiempo presente. Atenuaré la simplificación mediante el uso de la noción aproximadamente.

• Periodo de formación: impacto de la biósfera. Entre 1930 y 1980 (aproximadamente) empezamos a crecer sin tener en cuenta los límites de la naturaleza. Crecieron las ciudades y creció la población mundial, creció la economía y se consolidaron los modelos de mercados; crecieron los conflictos entre países y creció la pobreza del mundo; creció el arsenal nuclear de destrucción masiva en poder de algunos países y cambió para siempre la geopolítica global; se conoció la inminencia del fin del petróleo barato y se desarrollaron las energías renovables (incluyendo la energía nuclear de fisión46). Pero los efectos del cambio global sobre la esfera de la técnica (la tecnósfera) concebida como la infraestructura del progreso lograron impactar la esfera de la vida: la biósfera, de una manera agresiva y letal. Muchos de los cambios que hemos producido en ella son irreversibles, especialmente los cambios en el uso de la tierra por la deforestación y la ocupación indebida de los territorios (el arrinconamiento invasivo de muchos ecosistemas que hoy parece haber producido nuevas mutaciones biológicas en formas de virus letales), y los que hemos producido en la atmósfera, debido a las moléculas de carbono (y otros gases de efecto invernadero) depositados allí.

• Periodo del cambio climático. Entre 1950 y 2000 (aproximadamente) comprobamos la irreversibilidad de muchos de estos impactos, pero, en lugar de detener el tren suicida y cambiar los estilos de vida, al impactar de manera acumulativa e irreversible las condiciones físicas y químicas de la atmósfera, empezamos a impactar la esfera del conocimiento y de la cultura humanas: la noósfera47. Hoy el aislamiento global a que hemos sido sometidos por la pandemia hace saltar a un primer plano ese impacto en la esfera psíquica del mundo. Nos miramos en la soledad de nuestros hogares y nos preguntamos: ¿por qué ha sucedido todo esto?

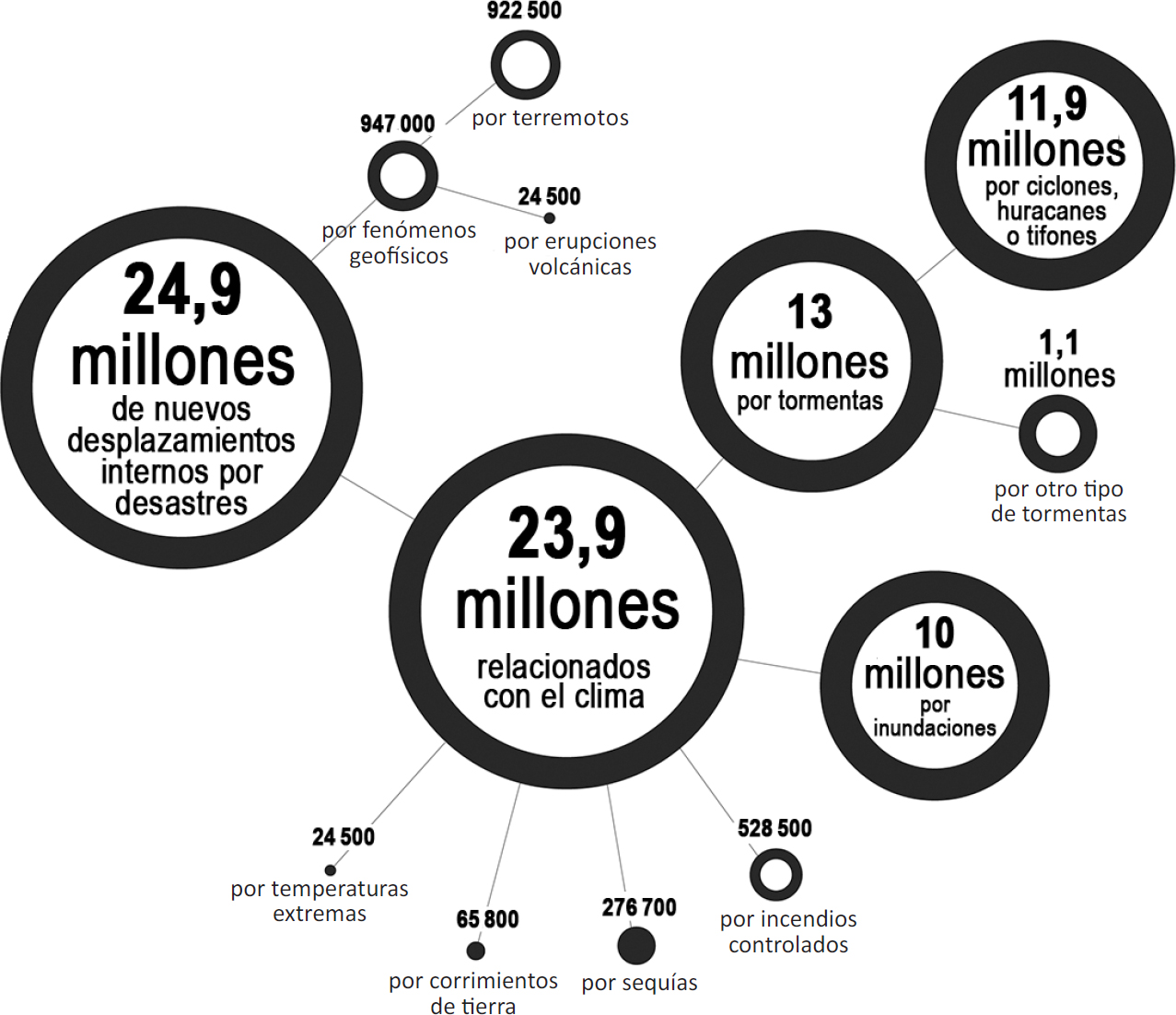

• Certeza del Antropoceno. Entre 2000 y 2020 (aproximadamente) hemos empezado a conocer los primeros signos de una catástrofe humanitaria global: las migraciones climáticas. Hemos empezado a considerar que los cambios ya irreversibles en la esfera de la vida le conceden a este periodo un nombre geológico: el Antropoceno. Nos aproximamos a una crisis civilizatoria global. Antes de 2020 no había habido ninguna pandemia que pudiera asociarse directamente con la crisis ambiental y climática. Casi 1900 catástrofes climáticas/ambientales causaron 24,9 millones de nuevos desplazamientos internos en 140 países y territorios en 201948, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) (ver figura 2), que depende del Norwegian Refugee Council. Es la cifra más alta desde 2012; desde hace medio siglo se tiene constancia de las migraciones climáticas, pero hace apenas dos años se ha puesto el foco en ellas. La aparición de la pandemia del coronavirus, por otra parte, nos enfrenta con la certeza científica de que puede haber nuevas pandemias de este tipo, lo cual corrobora las alertas que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático había hecho, por lo menos desde el año 2007.

• La bifurcación. Entre 2020 y 2030 aún podemos hacer las grandes transformaciones, especialmente en la actual economía del carbono, para impedir la catástrofe anunciada. El papel de la educación será decisivo durante este periodo. Nos aproximamos a un punto de inflexión en las condiciones de la vida humana y la no humana.

Figura 2. Desplazados internos por desastres naturales

Fuente: Informe mundial sobre desplazamiento interno (grid, por sus siglas en inglés) del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), Consejo Noruego para los Refugiados, publicado el 20 de abril de 2020.

He aquí el cuadro más gris

Si partimos del hito de 1930, conocido como la depresión económica o el crack de 1929, podemos decir que en poco menos de cien años hemos pasado de un cuadro gris a un cuadro más gris en la representación de la realidad del mundo; lo que Pedro Calderón de la Barca llamó, en el siglo XVII, el gran teatro del mundo. Al cuadro gris podemos llamarlo el cuadro de la crisis ambiental y climática (1930-2000). Al cuadro más gris lo llamaremos el del Antropoceno (2000…).

Figura 3. El cuadro más gris

Fuente: elaboración del autor, 2017.

Hemos pasado (me apoyo, nuevamente, en las prefiguraciones del arte) del cuadro La isla de los muertos49 de Arnold Böcklin (1883), al cuadro El verdadero cuadro de ‘La isla de los muertos’ de Arnold Böcklin a la hora del Ángelus de Salvador Dalí, pintado, ¡cómo no!, en 1932, cuando el mundo de la economía balbuceaba soluciones más o menos simplistas (como siempre ha sido) para salir del mayor fracaso de su historia reciente. Dalí tenía 28 años y mantuvo la obsesión por aquel cuadro, por lo menos hasta 1934, cuando pintó Elementos enigmáticos de un paisaje.

En el cuadro de A. Böcklin puede verse una isla rocosa poblada de enormes cipreses, tan hermosos y exuberantes que alcanzan a comunicar la sensación de silencio y reverencia por la naturaleza y por la vida que el autor probablemente se propuso. La vida también cobra presencia por la muerte: un hombre ataviado de blanco va en una pequeña barca llevando hasta la isla el ataúd de otro que ha muerto. En el cuadro de Dalí, pintado 44 años más tarde, ya no hay cipreses, no hay nada. Solo un inmenso cielo azul testigo de la desolación y el silencio. Es la hora del Ángelus en aquella isla rocosa (¿el cabo de Creus, Carteret, Tuvalú, islas Marshall?). Es la hora de la oración y la esperanza. Tampoco hay vida humana. El mar es amarillo. Una taza de café sobre la cual parece caer desde lo alto un chorro de metal líquido es ahora la sombra de un pasado, pero hay esperanza en este cuadro. No sabría cómo explicarlo, pero algo más de mi intuición que de mi razón me dice que sí existe la posibilidad de ese cielo, sin una sola nube que presagie desgracias, tiene que haber esperanza. Lo cierto es que ahora hemos agregado complejidad a la crisis y estamos a punto de comprometer la continuidad de la cultura, como lo afirma Franny Armstrong en su documental The Age of Stupid (1972)50; allí muestra los efectos del Antropoceno sobre la cultura al poner en escena una torre construida en el norte de Noruega (el archivo mundial), cuyo objetivo es guardar las obras de arte y los archivos culturales y científicos de una época a punto de desaparecer, la nuestra51.

Documental The Age of Stupid

¿Por qué ocurrió todo esto?

Debido a este panorama (gris, más gris), son cada vez más los pensadores que se han aproximado a la crisis para preguntarse: ¿por qué? James Lovelock, uno de los primeros, escribió en 1987:

Tal vez el acontecimiento más extraño que se haya derivado de nuestra búsqueda de GAIA sea la comprensión de que, por muy robusta que sea, las condiciones de nuestra Tierra se están acercando al punto en que la vida misma puede que no esté lejos de su fin […] en términos gaianos, si la duración de la vida fuese de un año, ahora estaríamos en la última semana de diciembre52.

Figura 4. La isla de los muertos, Arnold Böcklin, 1883

Fuente: Recuperado el 14 de septiembre de 2020, de https://www.traveler.es/experiencias/articulos/viaje-a-un-cuadro-la-isla-de-los-muertos-de-arnold-bocklin/17568

Connie Hedegaard tiene el dudoso honor de haber presidido la Cumbre que pudo haber cambiado el rumbo de la crisis. Ello no sucedió así, pero no por responsabilidad de Hedegaard sino de Lars Loocke, primer ministro danés, quien, o bien cedió a las presiones de los Estados Unidos, o bien no supo manejar las tensiones entre los grandes intereses en juego. Fue así como la COP 15 de Copenhague (realizada en 2009) pasó a la historia como el fracaso más rotundo de la diplomacia del clima (como ya dije). Hedegaard es actualmente la comisaria europea de Acción por el Clima, y recientemente hizo un esfuerzo pedagógico para explicar la emergencia que vivimos: “Si su doctor le dijese que está seguro en un 95 % de que padece una grave enfermedad, buscaría inmediatamente una cura. ¿Por qué deberíamos asumir más riesgos cuando es la salud de nuestro planeta la que está en juego?”53.