- -

- 100%

- +

Al mirar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 –acabar con la pobreza en todas sus formas–, muchas de las respuestas residen en incrementar el ingreso de las personas (ONU, 2020). Asimismo, en el Perú, el INEI (2019a) continúa calculando la incidencia de pobreza a partir de una línea monetaria, la cual, con base en el gasto mensual, indica si un hogar es capaz o no de comprar una canasta básica de consumo. Esta línea evoluciona con el tiempo y se amolda a la realidad geográfica de las personas.

Figura 1 Evolución de la línea de pobreza en el Perú (2007-2018)

Fuente: INEI (2019a). Elaboración: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2019).

De acuerdo con esta definición, al año 2018, el 20,5% de los peruanos eran pobres. Sin embargo, este número se duplica si observamos solo el mundo rural, en donde el 42,1% de los habitantes se encuentran en situación de pobreza (INEI, 2019a). En particular, Cajamarca es el departamento con mayor porcentaje de pobreza monetaria (46,8%) (INEI, 2019a). Asimismo, las personas pobres del país son principalmente los niños de entre 0 y 4 años (30,6%) y de entre 5 y 9 años (29,2%) (INEI, 2019a). Sin embargo, los resultados ofrecidos por la visión de pobreza como insuficiencia de ingreso no han sido aceptados por todos (Baulch & Masset, 2003; Tran, Alkire, & Klasen, 2015). En consecuencia, una concepción de la pobreza ha surgido en el mundo: la pobreza multidimensional.

Más allá del ingreso: el concepto de pobreza multidimensional

La pobreza no solo consiste en la falta de ingresos o riqueza económica. Una comprensión más amplia de lo que el ser humano es y necesita para vivir mínimamente bien en sociedad, para llevar adelante sus planes de vida, desborda la comprensión monetaria. De ahí se explica por qué el círculo de la pobreza no se rompe fácilmente, ni siquiera cuando los individuos llamados pobres han mejorado sus ingresos. Por ejemplo, un hogar pobre que con el tiempo logra captar ingresos muy por encima de la línea de la pobreza se ubica en condiciones potenciales para salir de su situación precaria de manera definitiva. No obstante, puede invertir el dinero en tecnología –como celulares y televisores de última generación– y, aunque mejore parcialmente su calidad de vida, es muy probable que no exista un cambio profundo y que el hogar se mantenga entrampado en la pobreza. Ejemplos similares abundan en todo el globo (Banerjee & Duflo, 2012). Más importante que el acceso a la tecnología de punta es concentrarse en una nutrición adecuada, que no es igual a comer bastante y no morir de hambre. Así, por ejemplo, alimentarse de productos deliciosos –por ejemplo, excesivas golosinas o comida fast food– no es saludable. Es fundamental que los menores reciban los nutrientes adecuados que favorezcan su capacidad cerebral, en particular en los primeros años, lo cual redundará más a largo plazo en su capacidad de estudio y en que efectivamente puedan estudiar y realizar actividades que les permitan elevar su productividad y salir de la trampa de la pobreza.

La cantidad de calorías y calidad de nutrientes que alimentan el cuerpo para un correcto desarrollo, los niveles educativos alcanzados, las condiciones de vida –que sean higiénicas, al contar, por ejemplo, con sanitarios adecuados y agua potable en el hogar–, el acceso a servicios de salud adecuados, entre otros elementos, constituyen dimensiones fundamentales para vivir bien (Alkire et al., 2015). De allí que se entienda desde hace unos años a la pobreza como un fenómeno multidimensional y que las Naciones Unidas y diversos Gobiernos hayan adoptado el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como un instrumento fundamental en la comprensión y lucha contra la pobreza. En un reciente reporte de las Naciones Unidas, se encuentran algunas significativas conclusiones:

A partir de las mediciones de la pobreza pueden inferirse algunos patrones sistemáticos de privación. Las personas de las zonas rurales están mucho más expuestas a la pobreza multidimensional que la población de las zonas urbanas (un 29% frente a un 11%), aunque existe una variación entre regiones.

Casi la mitad de la población rural de todo el mundo carece de acceso a mejoras en las instalaciones sanitarias, frente a una sexta parte de la población urbana. Y la cantidad de niños y niñas que no asisten a la escuela en las zonas rurales es el doble que en las zonas urbanas. Al mismo tiempo, los habitantes de barrios marginales representan el 48% de la población urbana de los países en desarrollo y se ven privados de numerosos servicios y oportunidades, los mismos beneficios por los que muchas personas desfavorecidas migraron de las zonas rurales.

Existe una alta probabilidad de que, si un hogar sufre privaciones en uno de los diez indicadores utilizados para calcular el IPM, también las sufra en otros. Para mejorar las condiciones de los más desfavorecidos, puede resultar más eficaz adoptar un enfoque normativo intersectorial más completo que las intervenciones que se dirigen por separado a elementos particulares de la pobreza. (PNUD, 2016, pp. 54-55)

Esta comprensión multidimensional de la pobreza se debe entender como parte de un amplio esfuerzo en la economía y las políticas públicas para captar nuevos indicadores y metas sociales que recojan mejor lo que las personas desean y merecen. Es posible incluir dimensiones como seguridad ciudadana y esparcimiento al lado de educación y atención sanitaria. El IPM es flexible. Permite agregar dimensiones según requerimientos prácticos, como disponibilidad de información, y cuestiones normativas, como la opinión de la población afectada. Por ejemplo, las dimensiones deben ser fáciles de entender y valorar como tales por los propios pobres reales. De este modo, son significativas para los hacedores de políticas y la opinión pública. Aunque la representación numérica puede ser muy técnica, el contenido del IPM no deja de ser cercano al sentido común de la sociedad que se evalúa9.

Del mismo modo, concepciones más ricas sobre lo que son una persona y una sociedad decente han dado lugar a nuevos temas y enfoques, como el desarrollo humano y las desigualdades horizontales. El enfoque del desarrollo humano ha sido también central (Sen, 2000). El fin social debería ser la promoción de las libertades: que el ser humano enriquezca sus capacidades y maximice diversos desempeños sociales. Por ejemplo, la capacidad de aparecer en público con su ropa, su cultura y su lenguaje sin sentir vergüenza sino más bien respaldo o afirmación social. Estos enfoques han dado origen a programas recogidos por los Estados, agencias de desarrollo, ONG internacionales e incluso la ONU a través del PNUD. Lo que realmente importa se ha venido enriqueciendo y ampliando. Asimismo, la desigualdad tampoco es solo un problema estrictamente económico sino que incluye otras dimensiones como el respeto social o el acceso al reconocimiento público. Así, entre dos personas del mismo estrato o clase, no habiendo desigualdad económica o vertical entre ellas, puede existir, en otros términos, disparidad horizontal. Personas con los mismos ingresos pero con diferente sexo o color de piel sufren por estas desigualdades horizontales. Entonces, así como se trata de eliminar la pobreza multidimensional, se requiere también reducir las desigualdades tanto verticales como horizontales (Stewart, 2005).

Las dimensiones de la pobreza multidimensional

Con tantas visiones distintas sobre la pobreza, ¿cómo construir un indicador único que resuma las múltiples dimensiones que esta abarca? La discusión sobre cuáles aspectos deben ser considerados, y cuáles no, es sumamente amplia (Alkire, 2013). Proyectos de consenso internacional, como los Objetivos del Milenio (2020) o los Estándares de Vida del Banco Mundial (2020a) tuvieron una fuerte influencia en la selección de dimensiones en las diversas investigaciones sobre pobreza multidimensional (Alkire, 2013). Asimismo, desde la perspectiva de pobreza como disminución en la calidad de vida, resaltan estudios como el de Cummins (1996), sobre los dominios de la satisfacción vital, o el de Anand y Sen (1994) acerca de las características básicas del bienestar utilizadas para la construcción del Índice del Desarrollo Humano.

Con el enfoque de pobreza como imposibilidad de satisfacer las necesidades humanas, Doyal y Gough (1991) abogan por la inclusión de las necesidades intermedias como agua, comida, nutrición, cuidado de la salud, educación básica, entre otras. Por su parte, Hamilton (2003) agrupa las necesidades humanas en tres grandes grupos: necesidades vitales, necesidades sociales particulares y necesidades personales. Por último, incluso las cualidades subjetivas de las personas han sido incluidas en el debate de la pobreza multidimensional. Aquí, trabajos como la Teoría de los Valores Humanos Universales de Schwartz10 (1992) o las Causas de la Alegría de Argyle (1991) han adquirido relevancia.

Tras este amplio debate, Alkire y Foster (2011) han sido los responsables de establecer un indicador coherente y válido para medir la pobreza multidimensional a lo largo del globo. Es así como surge el Índice de Pobreza Multidimensional. En línea con su trabajo, el PNUD, con el propósito de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible –acabar con la pobreza en todas sus formas– y perseguir la iniciativa «No dejar a nadie atrás», ha adoptado la visión del Índice Global de Pobreza Multidimensional (Alkire et al., 2014; Alkire, Kanagaratnam, & Suppa, 2018) para cuantificar la tasa de pobreza en 108 países del mundo y poder tomar acciones concretas para su erradicación. Este, tomando como base el trabajo de Alkire y Foster (2011), se compone de tres dimensiones: (i) salud, (ii) educación y (iii) estándares de vida. Cada una de estas, a su vez, es aproximada por una combinación de componentes que se detalla en la figura 2.

Figura 2 Componentes del Índice Global de Pobreza Multidimensional

Fuente: Alkire et al. (2014). Elaboración: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2019).

La situación de la pobreza multidimensional

Actualmente, el Índice Global de Pobreza Multidimensional señala que la pobreza multidimensional aqueja a 1.300 millones de personas; es decir, casi a un cuarto (23,1%) de la población mundial (OPHI & UNDP, 2019). Asimismo, Sudán del Sur –un país africano de ingresos bajos– presenta la mayor incidencia de pobreza multidimensional (91,9%). En sintonía con esto, el África Subsahariana y el sur de Asia –de bajos ingresos– son las regiones con mayor pobreza. Sin embargo, la mayor concentración de esta (56,07%) se ubica en los países de ingresos medio-bajos. La mayor problemática se presenta en las condiciones de vivienda y el combustible de cocina, seguida por la falta de acceso a desagüe. Por último, más de la mitad de la pobreza multidimensional en el globo (51%) aqueja a los niños.

En el Perú, Castro, Baca y Ocampo (2012) se encargaron de cuantificar la pobreza multidimensional con el enfoque de Alkire y Foster (2011) para el año 2008. Para ello, fueron consideradas seis dimensiones: (i) dinero, (ii) educación, (iii) salud, (iv) condiciones de vivienda, (v) vulnerabilidad y (vi) nutrición. Sus resultados muestran que el uso de una línea monetaria como único indicador de pobreza lleva a que esta sea subestimada. Por ejemplo, departamentos como Ucayali o San Martín tienen una incidencia de pobreza monetaria de aproximadamente un 35%. Sin embargo, la incidencia de pobreza multidimensional de estas regiones supera el 60%. Asimismo, las mayores carencias del país residen en las condiciones de vivienda (75,9%). En departamentos como Madre de Dios (96,5%), Loreto (93,6%) o Pasco (92,1%), prácticamente ningún habitante cuenta con acceso a agua potable, desagüe o materiales no precarios para la construcción de sus hogares.

Resumiendo la pobreza

En suma, hablar de pobreza no es tarea sencilla. Ser pobre no se resume solo en no tener dinero. La pobreza abarca la insuficiencia de servicios públicos para satisfacer las necesidades básicas, los límites al desarrollo y el potencial de una persona, y hasta las carencias afectivas y emocionales que esta pueda enfrentar. La pobreza atenta contra el bienestar de las personas en todas sus formas. En ese sentido, a lo largo de los últimos años se han venido realizando múltiples esfuerzos para comprender, y medir, de mejor forma la pobreza en el mundo. Así, el surgimiento del Índice de Pobreza Multidimensional abrió las puertas para contar con una medida estandarizada y comparable de la situación de las personas alrededor del mundo. En consecuencia, se descubrió que la pobreza global es mucho mayor que la esperada, pues 1.300 millones de pobres multidimensionales (OPHI & UNDP, 2019) es un número muy superior a los 7 millones de pobres monetarios (World Data Lab, 2020). Con esta nueva información, los organismos nacionales e internacionales tienen cada vez más capacidad de comprender qué es y cómo combatir algo tan complejo y multidimensional como la pobreza, para así garantizar un verdadero bienestar.

Metodología

Muestra

El presente libro busca entender la felicidad en dos poblaciones: los más pobres y los más ricos del Perú. Por ello, el foco de este estudio son los hogares de los cinco distritos más pobres –Chetilla, Condormarca, Curgos, Huaso y José Sabogal– y los cinco distritos más ricos –Miraflores, Pacocha, San Isidro, San Borja y Wánchaq– de acuerdo con el INEI (2015b). En especial, nos interesa conocer la visión de los jefes de hogar. El INEI (2015b) proveyó un marco muestral para cada una de estas poblaciones y, de acuerdo con este, se desarrolló un muestreo aleatorio de varias etapas. En la última etapa, el número de hogares fue asignado en cuatro estratos combinando el sexo –hombre y mujer– y la alfabetización –alfabeto y analfabeto– del jefe de hogar. El tamaño de muestra determinado fue de 537 hogares para los distritos muy pobres y 406 hogares para los distritos muy ricos. Luego de 15 experiencias piloto y de la realización de pruebas cognitivas a los jefes de hogar, se establecieron un conjunto de instrumentos que permitieron capturar lo mejor posible las dos variables clave de esta investigación: la felicidad y la pobreza. Estos instrumentos son descritos a lo largo de esta sección.

El Índice de Pobreza Multidimensional

Desarrollar una metodología para cuantificar la pobreza multidimensional no ha sido sencillo. El nobel de Economía Amartya Sen (1976) establece que para desarrollar un indicador de pobreza más allá de una «línea de pobreza» es necesario agregar las diversas dimensiones que la componen, y es en esta agregación donde reside el gran reto. Luego de una amplia discusión sobre las dimensiones que deberían ser incluidas dentro de la pobreza (Alkire, 2013), la medida desarrollada por Alkire y Foster (2011) ha sido utilizada no solo por diversos estudios (Alkire et al., 2015; Castro et al., 2012; Rogan, 2016; Santos et al., 2015) sino también por varios organismos internacionales (OPHI & UNDP, 2019) como la mejor estrategia para aproximar la pobreza multidimensional.

Por ello, en el presente libro se ha adoptado este enfoque de la pobreza multidimensional (Alkire & Foster, 2011). La versión de este más difundida a nivel mundial, utilizada también por las Naciones Unidas (Alkire et al., 2014, 2018), fue mencionada ya páginas atrás. Considerando un total de dimensiones de bienestar, se dice que alguien es pobre siempre que este esté privado de un número –denominado cutoff– de dimensiones del bienestar. Dado que este cutoff depende tanto de los límites internos de cada dimensión como, transversalmente, de todas las dimensiones de la pobreza, Alkire y Foster (2011) hablan de un cutoff dual. En la versión original, se consideran ocho indicadores agrupados en tres dimensiones de bienestar: salud, educación y estándares vida. Asimismo, se establece si alguien está privado o no de una de estas dimensiones de acuerdo con criterios estandarizados de calidad de vida. Finalmente, el cutoff utilizado es el de una dimensión. Es decir, aquel que esté privado de una o más dimensiones de bienestar aquí consideradas es pobre.

Sin embargo, es común, y avalado por Alkire y Foster (2011), que se desarrollen versiones ad hoc según las características de la investigación, como la disponibilidad de datos o los fines que se espera conseguir. En el presente estudio, se implementó una versión ad hoc, pues desde el trabajo de campo que dio origen a este libro no se pudo obtener información para los 10 ítems más universales. A esta versión, de ahora en adelante la llamaremos IPM*. Si bien se mantienen las tres dimensiones, se tuvo que reducir los indicadores de 10 a 9. La primera dimensión es denominada «salud» y mide básicamente la nutrición utilizando como proxy el índice de masa corporal. El dato de mortalidad infantil requerido en el índice original no estaba disponible ni pudo ser sustituido por otro. La segunda dimensión es «educación» y se refiere a los años de formación de los adultos y la escolarización de los niños como stock –a diferencia del «flujo» de años de educación originalmente planteado–. La última dimensión es la de «calidad de vida», la cual comprende cinco indicadores: acceso al agua potable, electricidad, servicio sanitario, los tipos de piso o suelo, y el combustible para cocinar. Debido a falta de datos, en el presente estudio se tuvo que prescindir del último indicador: activos.

Figura 3 Dimensiones del IPM*

Elaboración: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2019).

El puntaje de la felicidad

Cuantificar la felicidad no es tarea sencilla. Diferentes indicadores, como la Felicidad Nacional Bruta (Thinley, 2007) butanesa, el Better Life Index de la OCDE (OECD, 2020) o la medición de bienestar mediante los indicadores subjetivos de la Cepal (Villatoro, 2012) son algunos ejemplos. Sin embargo, el principal índice de felicidad en este libro está dado por los resultados del Oxford Happiness Questionnaire (OQH) de Hills y Argyle (2002), el cual, para simplificar su comprensión, fue resumido en un solo «puntaje de felicidad».

El OHQ es una herramienta elaborada por Oxford que busca capturar diferentes concepciones de la felicidad, tanto desde la perspectiva eudaimonista como desde la hedonista. El cuestionario original de Hills y Argyle (2002) cuenta con 29 preguntas con un alto grado de abstracción y necesidad de autoconocimiento. La respuesta a estas preguntas está dada en una escala del 1 al 6, de «fuertemente en desacuerdo a fuertemente de acuerdo»11. Sin embargo, debido la gran abstracción de algunas de estas preguntas, durante las encuestas piloto se observó que a ciertas personas –sobre todo con bajo o ningún nivel de instrucción formal– se les hacía muy difícil responder. Con exactitud, solo 2 de cada 10 hogares era capaz de completar el cuestionario de 29 preguntas a cabalidad. Por ello, se aplicó en su lugar una versión resumida de 8 preguntas –de las 29 originales– desarrollada también por Hills y Argyle (2002). En esta versión, la escala de respuesta también se redujo a solo cuatro posibilidades: de «nada» a «bastante».

A partir de los resultados del cuestionario corto, se calculó un «puntaje de felicidad». Para ello, se tiene a la felicidad como una variable continua latente derivada de las 8 preguntas del OHQ. Debido a la naturaleza policotómica de las preguntas –4 escalas de respuesta–, se calcularon las correlaciones policóricas entre estas. Luego, siguiendo la Teoría de Respuesta al Ítem, se utilizó un Modelo de Respuesta Graduada (GRM por sus siglas en inglés) para estimar el puntaje. Este modelo plantea que la probabilidad condicional de que el sujeto i seleccione la respuesta k para el ítem j está dada por:

xij|zi~Categórica(Pij1,…, Pijk)

i = 1, …, m; j = 1 …, J; k = 1, …, Ki

En términos sencillos, tenemos, por ejemplo, que la probabilidad condicional de que uno de los encuestados escoja «bastante» –4– en la pregunta 1 –fe– del OHQ viene dada por la expresión anterior. Asimismo, es la variable lineal latente para estimar. En este caso, es el puntaje de felicidad. Por último, es una función de densidad acumulada que actúa como enlace. En esta especificación, se escogió una distribución logística.

Con este procedimiento, se ubicó a cada una de las personas dentro del continuo de la felicidad asignándole un puntaje entre 1 y 20. Es importante resaltar también que todas las estimaciones según el Modelo de Respuesta Graduada (GRM) mostraron significación estadística. Para una mayor profundización de la estrategia metodológica aquí empleada, véase Mateu et al. (2020a).

6 Ciertamente, hubo otras escuelas, como el estoicismo o el escepticismo. Para una visión panorámica sobre las escuelas de la felicidad en el pensamiento clásico, véase Rabbås, Emilsson y Fossheim (2015). Para una mirada más sucinta y que extrae conclusiones para el presente, véase Lefka (2006, 2018).

7 Véase http://worldhappiness.report/. Además, otra fuente importante por su amplia cobertura es la Encuesta Mundial de Valores (http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp), que además utiliza la misma pregunta que el Informe mundial de la felicidad.

8 Véanse http://www.un.org/es/millenniumgoals/ y https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

9 Véase también Alkire (2016) para algunas comparaciones sobre cómo los países latinoamericanos y otros han desarrollado sus IPM con dimensiones particulares y gran variedad entre ellos.

10 Los 10 valores de Schwartz serán presentados a lo largo del documento en formato cursiva. Así, el lector podrá distinguir con claridad cuando el uso de la palabra se refiere estrictamente a dichos valores.

11 Véase en el apéndice 1 la batería de 29 preguntas en inglés.

Capítulo 2. Los diversos Perúes

La exploración

Luego del ejercicio teórico desarrollado en el primer capítulo, hacemos un giro de 180 grados para aterrizar en un nuevo foco de estudio: el Perú. Al adentrarnos en nuestro país, podemos fraccionar a su población en muchos «Perúes»: el Perú de los jóvenes y el de los ancianos, el de los hombres y el de las mujeres, el de los limeños y el de los provincianos, entre otros. Para llegar a estos, se invita al lector a hacer una exploración hacia las diversas dimensiones en las que los peruanos tienen que convivir.

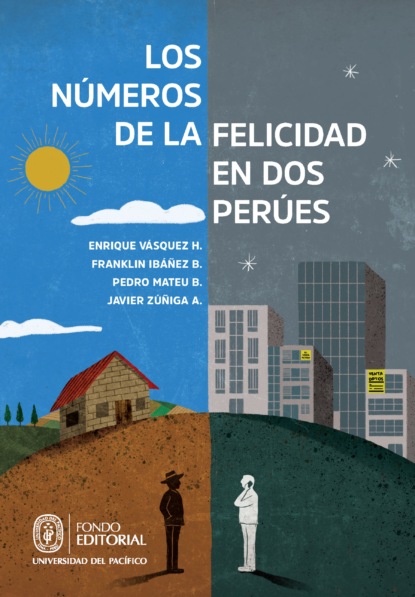

Este libro aborda la felicidad y pobreza en dos Perúes. Para definirlos, se ha adoptado el ranking distrital según los niveles de pobreza medida por el INEI (2015b) con la finalidad de precisar los espacios de análisis. Sin embargo, es posible analizar el Perú desde otras clasificaciones. Muchos ejes o factores de diferenciación, como el sexo, las creencias religiosas, o incluso las opciones políticas, resultan significativos al definir las expectativas y el bienestar de las personas. Ahora bien, ¿cuántos ejes o ángulos de diferenciación pueden utilizarse para examinar la realidad nacional? Sin duda, muchos; o, tal vez, demasiados. En este capítulo, nos centraremos solo en algunas diferencias que, más adelante, en otros capítulos, pueden resultar significativas para comprender la felicidad de los extremos económicos del país. Por eso, consideramos importante explorar en este capítulo cómo se observa el Perú desde varios ángulos.

En el Perú, las diferencias sí importan (Sanborn, 2012; IEP, 2011). Un determinado color, etnia o posesión de dinero influyen desde la cuna en la trayectoria del peruano o peruana en el devenir de su vida hasta el arribo a su lecho de muerte, como podría pensarlo Stiglitz (2012). Las distinciones entre peruanos marcan heridas sin cicatrizar entre poblaciones que comparten un mismo territorio (Espinosa de Rivero, 2010) o una misma constitución política. Es necesario verlas desde diferentes aristas. Abordaremos tres grandes bloques. Primero, destacamos aquellas diferenciaciones que guardan relación con rasgos prácticamente adquiridos al nacer o de manera natural, como la pertenencia a una etnia –a veces llamada aún «raza»–, el hablar una determinada lengua, un sexo o género, determinadas condiciones físicas, y la orientación sexual. Segundo, examinaremos distinciones desde el acceso a derechos o servicios que el Estado debiera garantizar, como la salud, la educación y el empleo. Tercero, analizaremos las diferenciaciones en cuanto a la pertenencia a grupos sociales constituidos por la religión, la tendencia política y el estrato o clase económica.