Digitalisierung und Lernen (E-Book)

- -

- 100%

- +

Um die Fähigkeit zu subjektivierendem Handeln zu erwerben, müssen Arbeitsprozesse so gestaltet sein, dass Spiel- und Experimentierräume für ein solches Handeln bestehen. Dinge auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen gehört ebenso dazu wie die Akzeptanz und das Vertrauen von Vorgesetzten, dass auch Entscheidungen und Vorgehensweisen, die nicht vollständig rational begründbar und explizierbar sind, «richtig» sind (vgl. Böhle et al. 2014). Was dies in der Praxis bedeutet und in welche Richtung hier weitere Entwicklungen speziell im Zusammenhang mit der Digitalisierung zu gehen hätten, soll abschließend am Beispiel wissensintensiver Tätigkeiten im technischen Bereich illustriert werden.

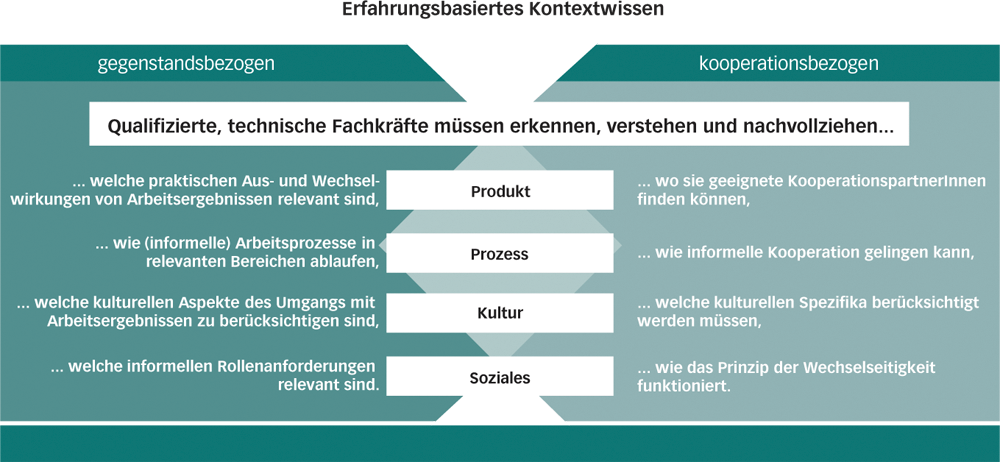

Durch die Digitalisierung verstärkt sich u. a. die Vernetzung der eigenen Tätigkeit mit anderen Bereichen. So besteht bspw. bei Ingenieurinnen und Ingenieuren in der technischen Konstruktion eine direkte und indirekte Kooperation und Korrelation mit vorgelagerten Prozessen, technischen Entwicklungen und übergreifenden Planungen sowie nachgelagerten Bereichen der Realisierung technischer Konstruktionen bis hin zu ihrem praktischen Einsatz und ihrer praktischen Nutzung. Durch die Digitalisierung wird es möglich, zunehmend Informationen aus anderen Bereichen zeitnah zu erhalten und auszutauschen. Zugleich erweisen sich aber in der Praxis unmittelbare Erfahrungen «vor Ort» und direkte persönliche Kontakte als unverzichtbar, um die digitalisierten Informationen vollständig zu verstehen und effektiv nutzen zu können. Ingenieurinnen und Ingenieure benötigen «erfahrungsbasiertes Kontextwissen», also ein «Wissen über vor- und nachgelagerte Arbeitsprozesse und -bedingungen sowie das Wissen über hierfür notwendige Kooperationen» (Sauer, Bolte 2018, S. 10), um Informationen mit konkreten Gegebenheiten und Arbeitsbedingungen «vor Ort» zu unterfüttern und um (damit) einschätzen zu können, an welchen Stellen der Produktionskette beziehungsweise des Produktlebenszyklus Unwägbarkeiten auftreten könnten. Erfahrungsbasiertes Kontextwissen bezieht sich auf die Dimensionen Produkt, Prozess, Kultur und Soziales und ist sowohl hinsichtlich des konkreten Arbeitsgegenstands als auch der Zusammenarbeit über Bereichsgrenzen hinweg erfolgskritisch.

Abbildung 2: Erfahrungsbasiertes Kontextwissen; Quelle: Sauer/Bolte 2018

Bei zunehmender digitaler Vernetzung von Arbeit wird dieses erfahrungsbasierte Kontextwissen nicht etwa durch den digitalen Informationsfluss überflüssig, im Gegenteil: Bedeutung und Umfang steigen, da die eigene Arbeit verstärkt in weiterreichende direkte und indirekte Wirkungszusammenhänge eingebunden ist, für die ein Verständnis entwickelt werden muss, um ein sinnvolles Arbeitsergebnis erzeugen zu können. Der Erwerb dieses Wissens erfordert erfahrungsgeleitetes Lernen im Arbeitsprozess, bei dem nicht nur auf vorhandenen Erfahrungen aufgebaut wird, sondern immer wieder neue Erfahrungen gemacht werden können. Dafür müssen Arbeitsaufgaben als Lernaufgaben begriffen werden können (vgl. Buschmeyer et al. 2017), was wiederum eine lernförderliche Gestaltung des Arbeitsprozesses selbst und entsprechende organisationale Rahmenbedingungen (vgl. Sauer et al. 2018) erfordert. Dazu gehört es auch, Lernhemmnisse bei qualifizierten Tätigkeiten abzubauen. In verschiedenen empirischen Studien ließen sich derartige lernhemmende Aspekte identifizieren wie etwa Leistungsverausgabung unter permanentem Zeit- und Leistungsdruck, extensive und belastende Meetingkulturen, wechselseitige Schuldzuweisungen bei Null-Fehler-Toleranz oder auch Mangel an informellem Austausch (vgl. Sauer et al. 2018, S. 22).

Es ist in diesem Sinne nötig, das Nebeneinander von Arbeiten und Lernen, wie es in Ansätzen des arbeitsnahen und arbeitsintegrierten Lernens vorherrscht, durch Ansätze einer unmittelbaren Verbindung zumindest zu ergänzen. Dabei gilt es im Besonderen, die von den Beschäftigten selbst wahrgenommenen Lernbedarfe und Problemstellungen aufzugreifen. Hierfür eignen sich v. a. tendenziell selbstorganisierte Arbeitsweisen wie etwa in agiler Projektarbeit und ergebnisoffenen Innovationsprozessen. Auch diese sind jedoch keine Selbstläufer für den Erwerb erfahrungsbasierten Kontextwissens, sondern müssen hierfür im oben beschriebenen Sinn lernförderlich gestaltet sein, also direkte Kooperation, informellen Austausch und erfahrungsgeleitetes Vorgehen ermöglichen.

Literatur

Alkemeyer, Thomas (2009). Handeln unter Unsicherheit – vom Sport aus betrachtet. In: Böhle, Fritz; Weihrich, Margit (Hg.). Handeln unter Unsicherheit. Wiesbaden: VS Verlag, S. 183–202.

Bauer, Hans G.; Böhle, Fritz; Munz, Claudia; Pfeiffer, Sabine; Woicke, Peter (2006). Hightech-Gespür. Erfahrungsgeleitetes Arbeiten und Lernen in hoch technisierten Arbeitsbereichen. Bielefeld: Bertelsmann.

Bauer, Hans G.; Hemmer-Schanze, Christiane; Munz, Claudia; Wagner, Jost (2012). Innovationsarbeit lernen – Lernkonzept und Rahmenbedingungen. In: Böhle, Fritz; Bürgermeister, Markus; Porschen, Stephanie (Hg.). Innovation durch Management des Informellen. Künstlerisch, erfahrungsgeleitet, spielerisch. Berlin: Springer, S. 189–209.

Bauer, Hans G.; Munz, Claudia (2004). Erfahrungsgeleitetes Handeln lernen. In: Böhle, Fritz; Pfeiffer, Sabine; Sevsay-Tegethoff, Nese (Hg.). Die Bewältigung des Unplanbaren. Wiesbaden: Springer VS, S. 55–77.

BMBF (2017). Digitale Kompetenz ist eine Kulturtechnik. Online unter: https://www.bmbf.de/de/digitale-kompetenz-ist-eine-kulturtechnik-4265.html [30.04.2018].

Boes, Andreas; Baukrowitz, Andrea; Kämpf, Tobias; Marrs, Kira (Hg.) (2012). Qualifizieren für eine global vernetzte Ökonomie. Vorreiter IT-Branche: Analysen, Erfolgsfaktoren, Best Practices. Wiesbaden: Springer Gabler.

Bolte, Annegret (2017). Subjektivierendes Arbeitshandeln bei der CNC-Programmierung. In: Böhle, Fritz (Hg.). Arbeit als Subjektivierendes Handeln. Handlungsfähigkeit bei Unwägbarkeiten und Ungewissheit. Wiesbaden: Springer VS, S. 115–170.

Bourdieu, Pierre (1987). Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Böhle, Fritz (Hg.) (2017). Arbeit als Subjektivierendes Handeln. Handlungsfähigkeit bei Unwägbarkeiten und Ungewissheit. Wiesbaden: Springer VS.

Böhle, Fritz; Bolte, Annegret; Huchler, Norbert; Neumer, Judith; Porschen-Hueck, Stephanie; Sauer, Stefan (2014). Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit. Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik jenseits formeller Regulierung. Wiesbaden: Springer VS.

Böhle, Fritz; Huchler, Norbert (2016). Cyber-Physical Systems and Human Action. A re-definition of distributed agency between humans and technology, using the example of explicit and implicit knowledge. In: Song, Houbing; Rawat, Danda B.; Jeschke, Sabina; Brecher, Christian (Hg.). Cyber-Physical Systems: Foundations, Principles, and Applications. A volume in Intelligent Data-Centric Systems. Waltham: Elsevier, S. 115–127.

Böhle, Fritz; Bolte, Annegret; Neumer, Judith; Pfeiffer, Sabine; Porschen-Hueck, Stephanie; Ritter, Tobias; Sauer, Stefan; Wühr, Daniela (2011). Subjektivierendes Arbeitshandeln – «Nice to have» oder ein gesellschaftskritischer Blick auf «das Andere» der Verwertung? In: AIS. Arbeits- und Industriesoziologische Studien, H. 4, S. 16–26.

Böhle, Fritz; Pfeiffer, Sabine; Sevsay-Tegethoff, Nese (Hg.) (2004). Die Bewältigung des Unplanbaren – Fachübergreifendes erfahrungsgeleitetes Arbeiten und Lernen, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Böhle, Fritz; Porschen, Stephanie (2012). Verwissenschaftlichung und Erfahrungswissen. Zur Entgrenzung, neuen Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen gesellschaftlich anerkannten Wissens. In: Wengenroth, Ulrich (Hg.). Grenzen des Wissens – Wissen um Grenzen. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, S. 154–192.

Böhle, Fritz; Rose, Helmuth (2017). Subjektivierendes Arbeitshandeln mit Prozessleitsystemen. In: Böhle, Fritz (Hg). Arbeit als Subjektivierendes Handeln. Handlungsfähigkeit bei Unwägbarkeiten und Ungewissheit. Wiesbaden: Springer VS, S. 191–234.

Böhle, Fritz; Stöger, Ursula; Weihrich, Margit (2015). Interaktionsarbeit gestalten. Vorschläge und Perspektiven für humane Dienstleistungsarbeit. Berlin: Edition sigma.

Buschmeyer, Jost; Hartmann, Elisa; Munz, Claudia; Schrode, Nicolas (2017). Selbstlernaufgaben und individuelle Praxisprojekte als Interventionen zur Förderung von Gestaltungskompetenz. In: Janneck, Monique; Hoppe, Annekatrin (Hg.). Gestaltungskompetenzen für gesundes Arbeiten. Arbeitsgestaltung im Zeitalter der Digitalisierung. Berlin: Springer, S. 87–99.

Carus, Ursula; Schulze, Hartmut (2017). Subjektivierendes Handeln bei der Arbeit an CNC-Maschinen. In: Böhle, Fritz (Hg.). Arbeit als Subjektivierendes Handeln. Handlungsfähigkeit bei Unwägbarkeiten und Ungewissheit. Wiesbaden: Springer VS, S. 91–114.

Gigerenzer, Gerd (2007). Bauchentscheidungen. München: Bertelsmann.

Huchler, Norbert (2018). Die Grenzen der Digitalisierung. Begründung einer Arbeitsteilung zwischen Mensch und Technik und Implikationen für eine humane Technikgestaltung. In: Hofmann, Josephine (Hg.). Arbeit 4.0 – Digitalisierung, IT und Arbeit. Wiesbaden: Springer Vieweg, S. 143–162.

Huchler, Norbert (2016). Die Rolle des Menschen in der Industrie 4.0 – Technikzentrierter vs. humanzentrierter Ansatz. In: AIS. Arbeits- und Industriesoziologische Studien. H. 1, S. 57–79.

Huchler, Norbert; Rhein, Philipp (2017). Arbeitshandeln und der digitale Wandel von kleinen und mittleren Unternehmen. Die Rolle des Menschen und die Grenzen der Formalisierung 4.0. In: ARBEIT Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik. H. 3-4, S. 287–314.

Kauke, Marion (1992). Spielintelligenz – Spielend lernen – Spielen lehren? Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft.

Kern, Horst; Schumann, Michael (1985). Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein. Eine empirische Untersuchung über den Einfluss der aktuellen Entwicklung auf die industrielle Arbeit und das Arbeitsbewusstsein. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Lee, Edward A. (2008). Cyber Pysical Systems: Design Challenges. Washington: IEE Computer Society.

Lesch, Harald (2018). Endlich machen wir uns selbst überflüssig. In: Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen der Hans-Seidel-Stiftung. H. 108, S. 17–23.

Merleau-Ponty, Maurice (1966). Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: de Gruyter.

Mickler, Otfried; Dittrich, Eckhard; Neumann, Uwe (1976). Technik, Arbeitsorganisation und Arbeit – Eine empirische Untersuchung in der automatisierten Produktion. Frankfurt: Aspekte.

Münch, Richard (1992). Die Struktur der Moderne. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Neuweg, Georg H. (2015). Das Schweigen der Könner. Gesammelte Schriften zu implizitem Wissen. Münster/New York: Waxmann.

Nørretranders, Tor (1994). Spüre die Welt. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Pfeiffer, Sabine; Suphan, Anne (2015). Industrie 4.0 und Erfahrung – Das Gestaltungspotenzial der Beschäftigten anerkennen und nutzen. In: Hirsch-Kreinsen, Hartmut; Ittermann, Peter; Niehaus, Jonathan (Hg.). Digitalisierung industrieller Arbeit. Die Vision Industrie 4.0 und ihre sozialen Herausforderungen. Berlin: Edition sigma, S. 203–228.

Polanyi, Michael (1985). Implizites Wissen. Frankfurt: Suhrkamp.

Promotorengruppe Kommunikation der Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft (2013). Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Frankfurt.

Rammert, Werner (2009). Hybride Handlungsträgerschaft: Ein soziotechnisches Modell verteilten Handelns. In: Herzog, Otthein; Schildhauer, Thomas (Hg.). Intelligente Objekte. Berlin: Springer-Verlag, S. 23–33.

Sauer, Stefan; Bolte, Annegret (2018). Erfahrungsbasiertes Kontextwissen als Schlüsselfaktor von Ingenieursarbeit. Onlinepublikation, ISF München. Online unter: http://www.isf-muenchen.de/pdf/Erfahrungsbasiertes_Kontextwissen.pdf [21.11.2018].

Sauer, Stefan; Neumer, Judith; Buschmeyer, Jost (2018). Lernförderlichkeit bei wissensintensiven Tätigkeiten. Neue Herausforderungen und Perspektiven. In: BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. H. 1, S. 20–24.

Schmitz, Hermann (1978). Die Wahrnehmung. System der Philosophie. Band III. Bonn: Bouvier.

Schmitz, Hermann (1990). Der unerschöpfliche Gegenstand. Grundzüge der Philosophie. Bonn: Bouvier.

Schön, Donald (2002). The reflective Practitioner: How professionals think in action. Aldershot: Ashgate.

Schulze, Hartmut (2001). Erfahrungsgeleitete Arbeit in der industriellen Produktion. Menschliche Expertise als Leitbild für Technikgestaltung. Berlin: Edition sigma.

Schulze, Hartmut; Carus, Ursula (2017). Unwägbarkeiten. In: Böhle, Fritz (Hg.). Arbeit als Subjektivierendes Handeln. Handlungsfähigkeit bei Unwägbarkeiten und Ungewissheit. Wiesbaden: Springer VS, S. 81–90.

Song, Houbing; Rawat, Danda B.; Jeschke, Sabina; Brecher, Christian (Hg.) (2016). Cyber-Physical Systems: Foundations, Principles, and Applications. A volume in Intelligent Data-Centric Systems. Waltham: Elsevier.

Suchman, Lucy (2007). Human-Machine Reconfigurations. New York: Cambridge University Press.

Trobisch, Nina; Kraft, Dieter (2018). Mit Ungewissheit Projekte meistern: Die Kraft narrativer Muster und künstlerischer Prozesse. In: Projektmanagement Aktuell, H. 1, S. 9–13.

Weber, Max (1988). Wissenschaft als Beruf. In: Weber, Max (Hg.). Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Mohr-Siebeck, S. 582–613.

Weishaupt, Sabine (2017). Subjektivierendes Arbeitshandeln in der allgemeinen Altenpflege. In: Böhle, Fritz (Hg.). Arbeit als Subjektivierendes Handeln. Handlungsfähigkeit bei Unwägbarkeiten und Ungewissheit. Wiesbaden: Springer VS, S. 681–690.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.