- -

- 100%

- +

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2020 novum Verlag

ISBN Printausgabe: 978-3-95840-840-1

ISBN e-book: 978-3-95840-841-8

Lektorat: Bianca Brenner

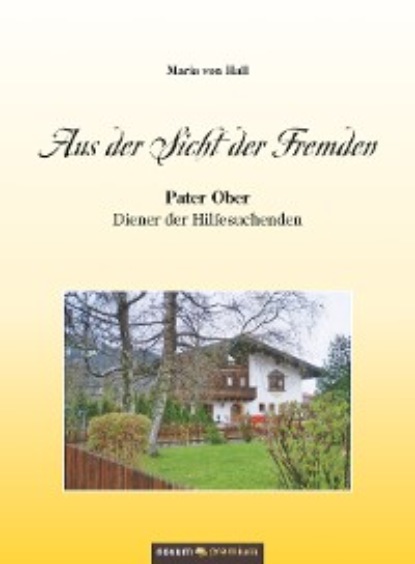

Umschlagfoto: Maria von Hall

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum Verlag

Innenabbildungen: Maria von Hall

www.novumverlag.com

Kapitel 1

Meine Heimatstadt Bielitz, in der meine Eltern, meine drei Geschwister und ich auf die Welt kamen und aus der wir 1944 vor der russischen Armee flüchten mussten, liegt im südlichen Teil Schlesiens, im heutigen Polen. Schlesien gehört zu den Ursprungsländern Polens und ist ein schönes und reiches Land, in dem sich die Deutschen ab dem 13. Jahrhundert angesiedelt haben. Die gutmütige einheimische Bevölkerung hat nichts dagegen gehabt, im Gegenteil, die Fremden wurden friedlich angenommen, und in späteren Jahrhunderten sind auch Juden aus Wien nach Bielitz ausgewandert und haben die Stadt mit ihrer Kultur bereichert.

Kraft der ersten Teilung Polens im Jahre 1772 wurde Schlesien dem Kaiserreich Österreich zugeordnet, erst nach dem Ende des ersten Weltkrieges wurde ein Teil Oberschlesiens, darunter auch unsere Stadt Bielitz, wieder dem polnischen Staatsgebiet einverleibt. Das geschah im Rahmen des Friedensvertrages von Versailles.

Eine Postkarte mit der Ansicht von Bielitz aus dem Jahre 1912

Nach dem ersten Weltkrieg, in den Jahren von 1918 bis 1939, ist es den Menschen in unserer Stadt allgemein betrachtet gutgegangen. Es herrschten Frieden und Freiheit, die Menschen konnten sich auf den Straßen ohne Angst laut auf Deutsch, Polnisch oder Hebräisch unterhalten. Die gesamte Atmosphäre innerhalb der Stadt war nach wie vor so wie in den Zeiten, als Schlesien noch zu Österreich gehörte. Damals galt die kaiserliche Konstitution Franz-Josefs, die so bis zum Jahre 1939 gelebt wurde.

Als Hitler 1939 Polen überfallen ließ, war es mit der Freiheit und dem Frieden vorbei. Plötzlich lag eine ungekannte Anspannung und Furcht in der Luft, die Menschen verstummten und jeder wurde dazu verpflichtet, sich einen Ahnenpass ausstellen zu lassen, der mindestens bis zur dritten Generation zurückreichte! Die verschiedenen Nationalitäten Schlesiens waren seit vielen Jahrhunderten durch Eheschließungen vermischt und die meisten Kinder sind deswegen auch zweisprachig aufgewachsen. Dies führte dazu, dass damals kaum jemand keine polnischen und gleichzeitig deutschen oder jüdischen Vorfahren in seinem Ahnenpass hatte. Als das Land Polen jetzt aber inmitten eines Krieges stand, wurde damit begonnen, die Menschen mit polnischen Nachnamen zu verfolgen. Die Polen wagten sich damals kaum mehr auf die Straße und die jüdischen Einwohner wurden nicht nur verfolgt, sie wurden gleich verhaftet, nach Auschwitz gebracht und in den Gaskammern umgebracht. Dabei lag Auschwitz nur circa 30 Kilometer von Bielitz entfernt.

***

Mein Großvater Franz O. kam um das Jahr 1900 aus Mähren Österreich nach Bielitz, er ritt eines Tages als Ulan mit seinem Kavallerieregiment in die Stadt ein. Die Ulanen in ihren schönen Uniformen nahmen mit ihren Pferde die ganze Breite der Straße in Anspruch und machten mit ihrem langsamen Tritt einen großen Eindruck auf die Menschen, die auf dem Bürgerstieg stehen geblieben waren. Das war noch in der Zeit, in der es auf den Straßen kaum Verkehr gab, es war ein Spektakel, das nicht jeden Tag vorkam.

Während des langsamen Aufmarsches des Regiments fiel meinem künftigen Großvater ein junges Mädchen auf, das mit zahlreichen anderen Zuschauern stehen geblieben war. Auf Grund der großen Sympathie für das Mädchen ist er in Bielitz geblieben, hat ihm einen Besuch abgestattet und um seine Hand angehalten.

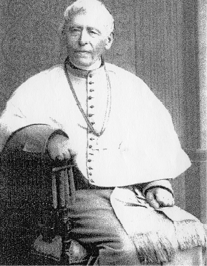

Sie war die Enkelin eines katholischen Priesters namens Franz Sniegon geboren am

3. Oktober 1809 in Teschen, der von 1885 bis zu seinem Tod 1894 Weihbischof in Teschen im Bistum Breslau war. Das waren die Eltern meines Vaters Friedrich O. Mein Großvater war zu dieser Zeit von Beruf Gießmeister und fand Arbeit in einer Fabrik, wo Unterlagen und Teile für die Webmaschinen gegossen wurden. Er hat dabei sehr gut verdient und später eine eigene Gießerei in der Paderewski Straße in Bielitz aufgemacht.

Meine Großmutter Maria O.

geb. am 28. 08. 1878 in Teschen

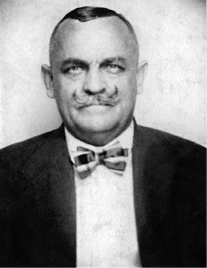

Mein Großvater Franz O.

geb. am 20. 12. 1875 in Mähren, Österreich

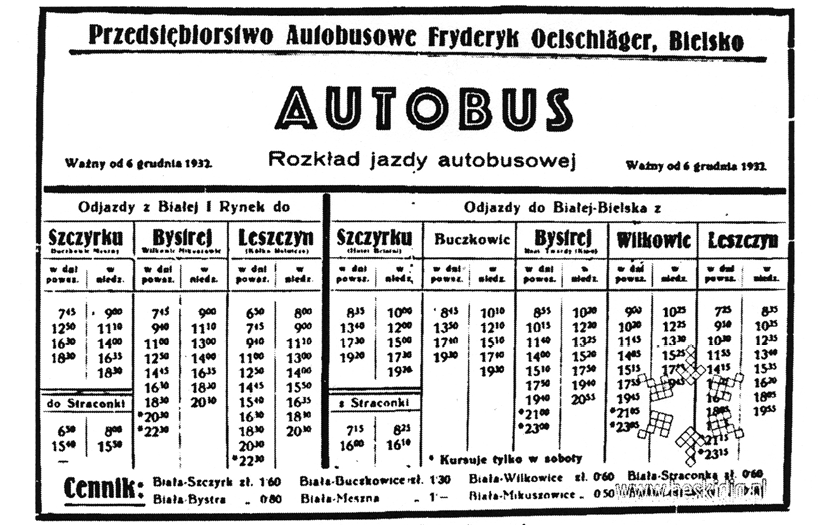

Nach einem Unfall in der Gießerei in den Dreißigerjahren wollte mein Vater diese nicht mehr übernehmen. Er hat auf dem Grundstück zusammen mit seinem Vater und meinem Großvater drei Garagen für Autobusse gebaut und ein Busunternehmen gegründet.

Bischof Franz Sniegon (1809–1891)

Seine drei Chauffeure und mein Vater selbst trugen aus schwarzem Kammgarn genähte Uniformen mit silbernen Knöpfen, auf der Kopfbedeckung hatten alle Mitarbeiter das Monogramm des Familienunternehmens meines Vaters in Silber. Die Busse fuhren auch nach Auschwitz und weiter nach Krakau, aber vor allem sorgten sie für die Verbindung zwischen Bielitz und den umliegenden Dörfern.

Mein Vater mit seinem Chauffeur,

Krakau 1938

Mein Vater hatte zwei Busse der Marke Skoda und einen in Polen gefertigten Fiat, was zu dieser Zeit als der letzte Schrei auf dem Automobilmarkt galt. Die Firma war bis zum Überfall der Nazis im Besitz meines Vaters.

Meine Familie lebte bis zu unserer Flucht aus Bielitz in der Mackensenstraße 11. In dem Haus lebten Familien dreier Nationalitäten, deren Kinder miteinander spielten und Freundschaften schlossen. Mein Bruder Friedrich, Jahrgang 1934, hat sich als Kind mit einem Jungen angefreundet, der in demselben Haus wie wir wohnte. Das war Alfred Korzeniowski, Jahrgang 1933, und die Freundschaft besteht bis heute. Beide haben sich nach dem zweiten Weltkrieg als Erwachsene in Deutschland wiedergefunden. Alfred Korzeniowski, der in Bornheim bei Bonn lebt, hat vor ein paar Jahren Kontakt zu mir aufgenommen, seitdem sind wir gute Telefonfreunde – obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Er gehört zum Kreis der Menschen aus Schlesien und unserer Stadt Bielitz, die im Portal BESKIDIA im Internet Erinnerungen aus der alten Heimat sammeln. In diesem Portal hat Alfred Korzeniowski einen alten Fahrplan von der Firma meines Vaters gefunden, den er meinem Bruder Fritz, der mit seiner Familie in Ingolstadt lebt, zuschickte. Dieser war auf Polnisch gehalten, das bis 1939 die Amtssprache war.

Der alte Fahrplan des Unternehmens meines Vaters

Ein Foto aus dem Familienalbum

aus dem Jahre 1938

Das Foto erinnert an einen Sonntagsausflug nach Porombka außerhalb der Stadt Bielitz. Das Bild stammt von meinem Vater Friedrich O. Vor dem Auto der Marke „Steyr-Puch“ stehen meine Mutter Maria O., meine Schwester Toni und mein älterer Bruder Fritz. Zu dieser Zeit war meine Mutter bereits mit meinem Bruder Karl schwanger. Ich kam schließlich als letztes Kind am 01. Januar 1940 zur Welt.

***

Unsere Heimatstadt Bielitz wurde am 03. September 1939 durch die Nationalsozialisten besetzt. Ab diesem Zeitpunkt hat sich alles in der Stadt von einem Augenblick auf den anderen geändert. Alle hatten plötzlich Angst, unabhängig von ihrer Nationalität oder Herkunft.

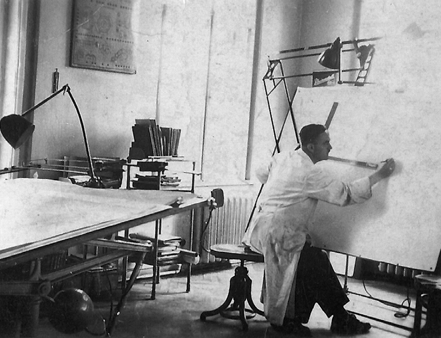

Mein Vater weigerte sich, in die Hitlerpartei NSDAP einzutreten, woraufhin ihm als Strafe die Konzession für sein Unternehmen entzogen wurde. Zusätzlich erfolgte die Beschlagnahme aller Firmenwerte, obwohl er ein Deutscher war. Mein Vater musste sich mit dem Verlust seines Busunternehmens abfinden, aber er blieb nicht untätig. Er bekam schnell ein neues Einkommen durch ein Engagement in der Fabrik Schwabe. Deren Direktor und Besitzer Herr Schwabe stellte meinen Vater als Konstrukteur ein. Zu dieser Zeit wurden in der Fabrik Elektromotoren produziert.

Mein Vater bei Schwabe, Bielitz 1942

***

Hitler war unberechenbar! Ihm hat das eingenommene Land Polen nicht gereicht, er jagte seine Soldaten weiter nach Osten, um Russland zu erobern, und das war sein großer Irrtum, denn er hat die niedrigen Temperaturen Russlands – bis minus 60 Grad in Sibirien – nicht berücksichtigt. Seine Armee ist nicht weiter als bis nach Stalingrad und zum Fluss Wolga gekommen. Die Soldaten waren gegen die Kälte nicht entsprechend ausgerüstet und dadurch unfähig zu kämpfen. Die Kälte lähmte sie und viele sind einfach erfroren.

Zu dieser Zeit sind auch viele deutsche Soldaten von der russischen Front nach Bielitz geschickt und mit abgefrorenen Beinen und Händen in die Krankenhäuser der Stadt eingeliefert worden. Die Verluste der Deutschen waren enorm und ab diesem Zeitpunkt gewannen die Russen Oberhand, drängten die deutschen Soldaten unaufhaltsam zurück in den Westen und beendeten den Krieg mit dem Sieg in Berlin. So kam es, dass sich die russische Front im Winter 1943/44 unaufhaltsam unserer Stadt näherte. Damals hatte sich schon längst der polnische Untergrund gegen die Deutschen organisiert. Die Atmosphäre in der Stadt war angespannt und die Furcht war förmlich immer greifbar. Die Menschen verfolgten jeden Tag mit Angst die Nachrichten im Radio und es wurde täglich über die Erfolge der deutschen Armee berichtet, während die Realität an der Front ganz anders aussah.

Eines Tages ließ der Fabrikant, Herr Schwabe, meinen Vater zu sich rufen und sagte: „Herr Ingenieur, Sie müssen Bielitz verlassen, der Russe steht schon vor der Tür!“ Mein Vater reagierte erschrocken: „Wieso denn? Ich habe doch niemandem was getan!“ Herr Schwabe blickte ihn ernst an und sagte: „Sie haben aber einen deutschen Namen und vier Kinder zu Hause, Sie müssen weg!“ Mein Vater war ratlos und perplex, während Herr Schwabe schnell weitersprach. „Ich schicke Sie zu meiner Tochterfirma in Bayern, ich bitte Sie aber, meinen verwundeten Sohn aus der Tschechei mitzunehmen. Sie bekommen auch eine Krankenschwester als Begleitperson mit.“

Ich war damals viereinhalb Jahre alt. Noch heute habe ich meine Eltern vor Augen und erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, wie erregt mein Vater an diesem Tag nach Hause kam und in die Küche stürzte. Er nahm meine Mutter in die Arme und sagte von Angst erfüllt:

„Mitzi, wir müssen flüchten! Die Russen stehen kurz vor Bielitz! Du musst mit den Kindern sofort weg, leider alleine, am besten zu Hedi nach Graz! Mich schickt Herr Schwabe nach Bayern, denn sein Sohn ist in der Tschechei verwundet worden und ich muss ihn nach Bayern bringen!“ Mit dem Sparbuch in der Hand ging er zu meiner Mutter und sagte: „Vergiss das Sparbuch nicht und nehmt einen Teppich mit, damit ihr unterwegs nicht auf dem nackten Boden schlafen müsst! Und auch Zigaretten!“

Ich stand auf der Schwelle zwischen Küche und Balkon, die Sonne wärmte mir den Rücken und ich war gerade dabei, eine Dampfnudel mit Butter zu essen, die vom Mittag übriggeblieben war, als das Gehörte meine Sinne zutiefst erregte. Dieses Erlebnis grub sich tief in meine Erinnerung ein – so hatte ich meine Eltern schließlich noch nie erlebt!

Kurz darauf ging mein Vater weg und meine Mutter machte sich auf den Weg nach Biala, einer kleinen Stadt auf der anderen Seite des Flusses Bialka, in der ihre Kusine wohnte. Meine Mutter wollte ihr Bescheid geben, dass wir Bielitz verlassen würden. Sie nahm meinen Bruder Fritz mit, der damals zehn Jahre alt war. Unterwegs aber ereignete sich etwas, weshalb sie nie in Biala ankommen sollte. Als meine Mutter an der Haltestelle „Stadtberg“ aus der Straßenbahn ausstieg, sah sie eine Frau, die in der wartenden Menschenmenge zusammengesunken war. Sie erkannte sofort, dass diese einen epileptischen Anfall hatte, und der starke, böige Wind entblößte den zuckenden Körper. Mutter eilte zu der krampfenden Frau und forderte andere Passantinnen dazu auf, ihr zu helfen. Gemeinsam schafften sie die kranke Frau in ein nahe gelegenes Treppenhaus und schlossen das Tor hinter sich. Mein Bruder musste draußen warten. Ein Mann in Zivil, der die ganze Szene an der Haltestelle beobachtet hatte, war den Frauen gefolgt. Er kam in das Haus und befahl: „Hören Sie sofort mit der Hilfe auf!“ Meine Mutter regte sich furchtbar auf. „Gehen Sie weg! Sie haben hier jetzt nichts zu suchen!“, schrie sie ihn an. „Aufhören! Das ist eine Polin!“ „Sie ist auch ein Mensch!“, schrie meine Mutter automatisch aufgeregt zurück, aber in diesem Moment erkannte sie, wen sie da vor sich hatte – leider zu spät. Der Mann verlangte nach ihrem Ausweis, notierte sich ihren Namen und ihre Adresse und verließ das Haus.

Wie ein Blitz rannte meine Mutter hinaus, nahm meinen Bruder an der Hand und eilte nach Hause zurück. Als sie dort ankam, fing sie sofort an, unsere Sachen zu packen. Sie packte nur das Nötigste für uns Kinder ein und band den dicken Perserteppich zu einer Rolle zusammen. Wir sollten gleich schlafen gehen, denn am nächsten Tag mussten wir sehr früh aufstehen und unsere Wohnung in der Mackensenstraße 11 verlassen. Trotz der frühen Stunde bot sich uns auf dem Bahnhof ein ungewöhnliches Bild, und in dem Augenblick begriffen wir, dass wir nicht die Einzigen waren, die aus der Stadt flüchten wollten. Auf dem Bahnsteig und überall standen viele Menschen und weiter hinten kamen weitere, um den Zug zu erreichen. Dieser war aber schon voll. Die Menschen drängten jedoch weiter hinein und wir wurden förmlich mitgerissen, nur um uns wenig später dicht gedrängt im Inneren des Zuges wiederzufinden. Um mich herum wurde es plötzlich ganz dunkel und mir fehlte die Luft zum Atmen. Ich fing an zu schreien, ich wollte mich aus der Enge befreien, aber es ging nicht. Plötzlich hörte ich die Stimme meiner Mutter: „Vater ist da! Wir müssen raus! Schnell!“ Meine Mutter kämpfte sich den Weg nach draußen frei, meine Geschwister wurden hinuntergezerrt und ich spürte, wie mich starke Hände hochhoben. Ich wurde über die Köpfe der Menschen den nächsten Händen übergeben und durch das Wagonfenster hinaus meinem Vater gereicht. Ich war gerettet! Mein Vater hielt mich fest in seinen Armen und bahnte uns den Weg durch die Menschenmenge, damit wir in den ersten Wagon kommen konnten. Dieser war nicht so sehr überfüllt, aber wir saßen doch zusammengedrängt auf der Bank und versuchten, uns zu beruhigen. Ich saß mit Karl und Fritz der Mutter und Toni gegenüber, rundherum lagen Gepäckstücke, Koffer und Säcke auf dem Boden, zwischen den Beinen der stehenden Menschen. Es war still im Wagon. In der Luft war eine Spannung spürbar.

Das Stadttheater in Bielitz, erbaut ab dem Jahre 1889,

nach den Plänen von Emil Fürster

Gegenüber dem Theater stand das Schloss der fürstlichen

Familie Sulkowski aus dem 14. Jahrhundert

Wir sind rechtzeitig aus unserer Wohnung und unserer Heimatstadt geflüchtet, und waren zwei Jahre auf der Flucht und in der Fremde gewesen. Als wir 1946 aus Bayern nach Bielitz zurückkamen, erfuhr unsere Mutter von einer Frau, die damals noch unsere Nachbarin im Haus gewesen war, dass nur wenige Stunden, nachdem wir unsere Wohnung verlassen hatten, die Gestapo vor unserer Wohnungstür gestanden hatte! Wenn sie uns in der Wohnung angetroffen hätten, hätten wir unsere Mutter bestimmt verloren oder wir alle wären in Auschwitz gelandet.

Der Zug, mit dem wir in letzter Minute aus Bielitz weggefahren waren, hatte erst in der Tschechei angehalten, und zwar in einer großen uns unbekannten Stadt – mitten in einem Luftangriff! Die Alarmsirenen heulten, die Menschen rannten aus dem Zug, den sie verlassen mussten. Die Straßen waren voller Menschen, die mit Handgepäck, Koffern und Rucksäcken beladen waren und eilig in verschiedene Richtungen liefen. Und über den Köpfen der Menschenmasse hörte ich eine sehr laute, schrille Stimme! Sie forderte über das Chaos hinweg Mütter mit Kindern, Kranke und Alte auf, in den zugeteilten Schutzräumen Zuflucht zu suchen. Ich war dermaßen erschrocken, dass ich mich krampfhaft an die Hand meiner Mutter klammerte und sie fragte, woher die Stimme kam, die so laut und erschreckend auf mich wirkte. Die Mutter zeigte mir einen Lautsprecher, der an einem Straßenmast befestigt war, und eilte mit mir weiter. In dieser fremden Stadt erlebte ich das erste Mal das Chaos des Krieges und Panik. An diesem und den folgenden Tagen saßen wir stundenlang in verschiedenen Luftschutzräumen oder Kellern und übernachteten im Sitzen mit unserem Gepäck in der Hand ständig woanders, wobei das Chaos, der Lärm und die Geschosse draußen weitertobten.

Einmal übernachteten wir mit vielen fremden Menschen, die erschöpft und zusammengedrängt neben uns lagen, auf dem Boden eines Restaurants. Das Licht brannte die ganze Nacht, die Leute redeten laut und eine kranke Frau schrie, an Schlaf war gar nicht zu denken. Das Herz raste, der Schreck saß tief und schnürte uns die Kehle zu. Dann verbrachten wir jede Nacht in einem anderen Keller, weil die Mutter auf der Suche nach einer Bleibe war, aber immer noch nichts für uns finden konnte. Nach ein paar Tagen wurde es plötzlich still und die Leute trauten sich langsam, aus dem Keller hinauszugehen. Unsere Mutter machte sich auch auf den Weg, in der Hoffnung, dass wir ein eigenes Dach über dem Kopf finden würden. Kaum aber waren wir auf der Straße, fing die Sirene erneut zu heulen an und wir mussten schnellstens wieder untertauchen. Nun saßen wir wieder im Keller eines privaten Hauses und hörten, wie sich die Flugzeuge näherten und wieder davonflogen. Die ganze Zeit über haben wir gebetet, dass wir in dem Keller verschont bleiben und dieser nicht von einer Bombe getroffen wird. Der Lärm der heranfliegenden Flugzeuge war schrecklich laut! Kaum war es still, wollten wir wieder heraus, und kaum dass wir den Keller verlassen hatten, heulte schon wieder die schrille Alarmsirene auf, die ich kaum noch ertragen konnte. Eine furchtbare Angst schnürte mir die Kehle erneut zu. Die erste Begegnung mit dem Chaos des Krieges und die unerträgliche Angst, die ich in der fremdem Stadt erlebte, waren für mich wie der Weltuntergang.

Irgendwann sind wir dann doch aus der Hölle entkommen und bei Tante Hedi, in Graz, der Schwester meines Vaters, gelandet. Bei ihr konnten wir jedoch auch nicht bleiben und so zogen wir mit vielen anderen Flüchtlingen im Kriegsgewirr weiter, während die Russen schon auf dem Weg nach Berlin waren.

Wir Flüchtlinge wurden in kurzen Abständen auf Lastwagen von Dorf zu Dorf immer weiter nach Westen evakuiert. Die örtlichen Schulen waren vorlaufiges Zuhause. In einer Unterkunft angekommen, bemühte sich unsere Mutter, eine Ecke des Klassenraumes für uns zu bekommen und breitete dort unseren Teppich aus, das einzige Stück Heimat, das uns geblieben war. Die Ecke auf dem Boden bot für eine kurze Zeit Schutz, bis zur nächsten Evakuierung. Nachts rückten wir in unseren Kleidern dicht zusammen und mussten uns mit den vielen fremden Menschen in dem großen Raum abfinden.

Meistens wurden wir in den Schulen auch versorgt. Nach jeder Ankunft in einem neuen Ort folgte ich gleich dem Geruch des Essens, der in der Luft hing. Die provisorische Küche fand ich meistens im Keller, in dem schon eine lange Schlange Menschen stand. Dort teilte man uns aus einem großen Kessel eine heiße Suppe aus. Jeder musste ein eigenes Geschirr mitbringen. Ich erinnere mich auch an die herrlichen Semmelknödel, die es einmal gab.

An einem verschneiten und ruhigen Sonntag, es muss schon in Bayern und im Winter 1944/45 gewesen sein, stand ich vor einem kleinem Haus gegenüber der Schule, in der wir gerade untergebracht waren, und beobachtete die Gegend. Vor der Dorfkirche spielten die Jugendlichen mit Schneebällen, die Buben und Mädchen bewarfen sich gegenseitig, lachten und hatten dabei viel Spaß. Die Kirchenglocke läutete die nächste Messe. Dann sah ich einen Mann, der aus dem kleinen Haus kam und etwas am Zaun machte. Als er mich erblickte, kam er langsam auf mich zu und fragte mich, warum ich vor seinem Haus stehe. Ich zierte mich, fragte ihn dann jedoch ganz verlegen, ob er Hühner auf seinem Hof hat. Als er bejahte, bot ich ihm an, für jedes Ei eine Zigarette zu bringen. Nachdenklich schaute mich der Mann an und verlangte dann nach meiner blauen Zipfelmütze. Zögerlich gab ich ihm diese und er bat mich, an Ort und Stelle zu warten. Er entfernte sich schweigend und verschwand hinter dem Haus. Die Kälte war erträglich und ich wartete geduldig. Als er dann zurückkam, reichte er mir die mit Eiern gefüllte Zipfelmütze. Während unserer ganzen Flucht nach Bayern hatten wir keine Eier gegessen, und voller Stolz brachte ich sie jetzt zu meiner Mutter. Sie war sehr überrascht, als ich sie ihr reichte, und ich sagte schnell, dass sie mir die Zigaretten für den Mann geben sollte, der so großzügig gewesen war. Die Mutter zählte die Eier und gab mir zehn Zigaretten. Ich eilte zu dem Mann zurück, um die Eier zu bezahlen. Ich hatte die Worte meines Vaters bei unserem Abschied in Bielitz nicht vergessen, nämlich dass Zigaretten im Krieg ein gutes Zahlungsmittel sind.

Eines Tages stand erneut ein Lastwagen vor unserer Unterkunft und wir wurden weiter nach Westen verlegt. Unsere Mutter hatte es während dieser Kriegszeit mit uns vier Kindern und dreizehn Gepäckstücken auf der Flucht sehr schwer. Sie hat uns und das Gepäck oft nachgezählt, und trotzdem beklagte sie sich nie, immer strahlte sie eine Ruhe aus, die uns ein Sicherheitsgefühl gab. Was unsere Eltern während des Krieges alles erlebten und mitmachen mussten, wurde uns Kindern erst Jahre später wirklich klar.

Die schrillende Sirene, die heulenden Flieger, Geschosse und Granatenexplosionen, die dunklen, überfüllten und stinkenden Luftschutzräume – das waren unsere täglichen Begleiter. Diese Erinnerungen sind es, die wir nie vergessen haben. Diese Erlebnisse haben unser ganzes Leben geprägt und beeinflusst. Wir waren zu früh gereifte Kinder. Überall, wo wir in dem Kriegsgewirr auf dem Weg nach Westen untergebracht waren, mussten wir auf dem Boden schlafen. Unser Teppich von zu Hause, der schön dick war und uns nachts Wärme spendete, war für uns in dieser Zeit eine echte Wohltat. Dank des Teppichs, den die 13-jährige Toni und der 10-jährige Fritz tragen mussten, sind wir alle trotz der Mangelernährung nie krank geworden.