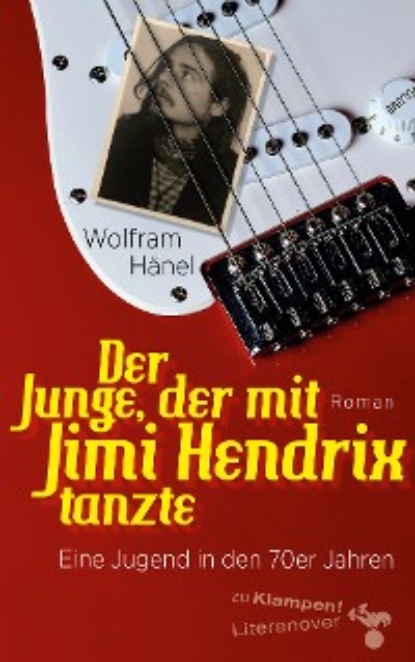

Der Junge, der mit Jimi Hendrix tanzte

- -

- 100%

- +

Ohne eine Antwort zu geben, beginnt die Ärztin, die Wunde zu vernähen. Appaz bewundert sie im Stillen. Das ist cool, denkt er, echt cool. Sollte ich mal ein Beil im Kopf stecken haben, möchte ich auch, dass sie es mir rauszieht. Ich sollte sie vielleicht nach ihrem Namen fragen.

Plötzlich ist ein Zivi da. Seine Augen flackern unsicher in einem Gesicht, das nach Schlaf schreit. Entweder ist er noch nicht lange dabei, denkt Appaz, oder er hat sich die halbe Nacht mit Gras zugedröhnt. Die Wolke, die den Zivi umgibt, lässt eher Letzteres vermuten.

Als die beiden anfangen, dem alten Mann die nassen Klamotten auszuziehen, geht Appaz wieder auf den Gang hinaus. Er überlegt, ob er die Gelegenheit nutzen und einfach verschwinden soll. Aber er will die Ärztin ja noch nach ihrem Namen fragen.

Nach einer Weile kommt der Zivi mit dem Bett. Appaz greift nach der Hand des Alten, die kraftlos über den Rand hängt, und legt sie ihm vorsichtig auf den Bauch.

»Also dann«, sagt er und nickt der Ärztin zu. »War nett, Sie kennengelernt zu haben.« Er wartet, bis der Zivi um die Ecke ist. »Ach ja, ich wollte noch fragen …«

»Gehen wir ins Arztzimmer«, unterbricht ihn die Ärztin. »Ich habe Ihnen ja einen Kaffee versprochen. Und den Papierkram müssen wir auch noch erledigen.«

Appaz folgt ihr. Unter der blauen Baumwollhose zeichnet sich deutlich ihr Slip ab. Auf der Rückseite des Kittelhemdes sind ein paar verwaschene Blutflecken.

Dann sitzen sie sich gegenüber an einem Schreibtisch, dessen Platte nahezu vollständig von irgendwelchen Papieren und einem Wirrwarr aus Arzneimittelpackungen, Rezeptblöcken und Werbekugelschreibern verschiedener Pharmafirmen bedeckt ist. Es regnet inzwischen stärker. Die Regentropfen lassen den Blick durch die Scheibe nach draußen verschwimmen und trommeln eintönig auf das Fensterbrett.

Die Ärztin dreht abwesend ihren Kaffeebecher zwischen den Händen. Appaz verbrennt sich gleich mit dem ersten Schluck die Zunge, lässt sich aber nichts anmerken, sondern zieht sich nur die Jacke auf und streckt die Beine aus. Der Schirm der Schreibtischlampe ist gegen die Wand gedreht. Eine Kinderzeichnung hinter Glas zeigt ein Mädchen im Krankenbett; die Sternschnuppe, die am oberen Bildrand für immer festhängt, ist leuchtend gelb.

Appaz würde gerne rauchen. Er räuspert sich.

»Das ist mir auch noch nicht passiert«, sagt die Ärztin im selben Moment. »Aber neulich hatte ich zwei junge Männer, beide Fixer, beide schwul. Der Eine hatte dem Anderen ein Messer in den Hals gerammt, irgendeine Eifersuchtsgeschichte. Aber dann hat er Angst gekriegt, dass er ihn umgebracht hat, und ist mit ihm hierhergekommen. Mit einem blutdurchtränkten Küchenhandtuch auf der Wunde.«

»Und?«

»Zum Glück hatte er nicht die Ader getroffen.«

Sie lacht. Dann beugt sie sich vor und streckt Appaz die Hand hin.

»Darleen.«

Für einen kurzen Augenblick ist er irritiert. Aber Darleen klingt nicht nach einem Nachnamen.

»Kurt«, sagt er also und schüttelt die ausgestreckte Hand. Nur um seine eigene gleich darauf zurückzuziehen und hektisch in der Innentasche seiner Lederjacke nach einer Autogrammkarte zu suchen.

»Auf der Rückseite steht meine Homepage«, sagt er. »Und E-mail und alles.«

Die Ärztin blickt auf das Foto und zurück zu Appaz.

»Sie sind das also. Ich kenne einen Roman von Ihnen. Hat Spaß gemacht, ihn zu lesen. Aber dass ich jetzt hier plötzlich mit Ihnen sitze, hätte ich nie gedacht!«

»Mit dir«, korrigiert Appaz. »Darleen und Kurt. Du hast damit angefangen, nicht ich.«

»Kurt«, wiederholt die Ärztin lachend. »Gut. Gerne.«

Appaz überlegt, ob er fragen soll, welchen Roman sie gelesen hat. Aber die Frage erscheint ihm plötzlich zu heikel. Er will es gar nicht so genau wissen, vielleicht würde sie etwas sagen, was ihm nicht gefällt. Lass es langsam angehen, denkt er, ich weiß ohnehin gar nicht, was das hier werden soll…

Mit sicherem Griff fischt die Ärztin jetzt eine Zigarettenschachtel aus dem Chaos auf ihrem Schreibtisch. Der Aschenbecher ist in der obersten Schublade versteckt und müsste dringend geleert werden.

Sie hält Appaz die Schachtel hin.

»Ich dachte, Ärzte rauchen nicht«, sagt Appaz.

»Ärzte trinken auch zu viel, die meisten jedenfalls.«

Appaz nickt. »Schriftsteller auch. Fallada soll angeblich 140 Zigaretten am Tag geraucht haben. Und Jack London hat nur deshalb morgens um vier schon zu schreiben angefangen, weil er unbedingt tausend Worte geschafft haben wollte, bevor er sich den ersten Whiskey genehmigte, so gegen acht dann.«

Du redest Blödsinn, denkt er gleichzeitig, was um alles in der Welt laberst du da? Doch dann erzählt er auch noch von Erich Kästner, der ebenfalls Kettenraucher war und grundsätzlich nicht vor zwei Uhr mittags aufstand, weil er jede Nacht in der Kneipe verbrachte. Aber wenigstens die Geschichte von Brendan Behan spart er sich, der seine Schreibmaschine gleich auf der Theke aufgebaut hatte und zwischendurch gerne auch mal ins Spülbecken kotzte.

Die Ärztin lässt ihr Feuerzeug aufflammen. Unter ihren Augen sind dunkle Schatten, die Appaz vorher nicht bemerkt hat.

Als es an der Tür klopft, schrecken beide hoch. Der Zivi stammelt irgendwas, dass der Alte wieder bei sich ist und unbedingt nach Hause zu seiner Frau will.

Die Ärztin drückt ihre Kippe aus.

»Ich muss mich kümmern«, sagt sie zu Appaz.

»Und der Papierkram?«, fragt Appaz. »Soll ich hier warten?«

Die Ärztin schüttelt den Kopf.

»Schlaf dich aus. Und nimm eine Aspirin, bevor du ins Bett gehst, damit du morgen ein paar zusammenhängende Sätze aufs Papier bringst.«

Dann ist sie auch schon zur Tür raus.

Appaz steht einen Moment unschlüssig vor ihrem Schreibtisch, bevor er nach einem Kugelschreiber greift und seine Handynummer auf der Autogrammkarte notiert. »Ich würde mich freuen«, schreibt er dahinter, »K.«

Der Pförtner guckt schnell weg, als Appaz aus dem Fahrstuhl kommt.

Draußen regnet es immer noch. Am Eingang zur UBahn-Station zögert Appaz einen Moment. Dann entschließt er sich, zu Fuß zu gehen. Wahrscheinlich ist die letzte U-Bahn ohnehin längst weg, denkt er, und es ist lange her, dass du nachts alleine durch die Stadt gelaufen bist, wird mal wieder Zeit für einen ordentlichen Fußmarsch. Und deinem Kopf kann es nur gut tun, Alter.

Als wieder irgendwo ein Hund bellt, muss er grinsen. Wenn sie sich das nächste Mal sehen, wird er Kerschkamp von dem Mann mit dem Beil in Kopf erzählen. Dagegen ist die Geschichte mit der Gummipuppe gar nichts, das wird auch Kerschkamp zugeben müssen. Von Darleen wird er ihm nichts erzählen. Oder vielleicht doch, das macht die ganze Sache vielleicht glaubwürdiger. Quatsch. Gerade das wahrscheinlich nicht. Du bist immer noch betrunken, denkt er, und guck mal, da vorne ist die Fahrschule, wo Kerschkamp und ich den Führerschein gemacht haben, aber damals haben wir noch auf einem Käfer gelernt und nicht auf einem tiefergelegten Golf mit Regensensoren und solchen Sachen! Wie lange kennt er jetzt Kerschkamp eigentlich schon? Bestimmt fast vierzig Jahre, nein, sie sind ja schon in der Volksschule zusammengewesen, das macht über vierzig Jahre, mindestens.

So viel Zeit, denkt Appaz, aber wir sind immer noch befreundet, und das ist gut.

Zu Anfang mochte Appaz Kerschkamp nicht besonders. Kerschkamp war groß und dick und schwitzte stark, und außerdem war Appaz sich sicher, dass Kerschkamp ihm gleich in der ersten Woche seine Buntstifte geklaut hatte. Aber als er sich endlich traute und Kerschkamp zur Rede stellte, drohte der ihm eine Tracht Prügel an und lauerte ihm dann tatsächlich am nächsten Tag vor der Schule auf, um ihn mit wüsten Schimpfworten und gezielten Schlägen und Tritten bis in die Klasse zu verfolgen. Woraufhin Karin und Trixi Kerschkamp in der Pause vor aller Augen so verdroschen, dass er Appaz schon fast wieder leid tat.

Die Lehrerin hatte dann ausgerechnet die Idee, Ap-paz und Kerschkamp nebeneinander zu setzen, damit sie Freunde würden, wie sie hoffnungsvoll erklärte. Aber Appaz wollte gar nicht mit Kerschkamp befreundet sein. Und Kerschkamp teilte ihren gemeinsamen Tisch kurz entschlossen mit einem Kreidestrich genau in der Mitte und warnte Appaz: »Wenn du über die Linie kommst, gibt es Krieg.«

Damit war die Sache erst mal geklärt. Sie erneuerten jeden Tag den Kreidestrich und taten im Übrigen so, als wäre der andere gar nicht da.

Das hielten sie erstaunlich lange durch. Vor allem im Sportunterricht wandten sie alle möglichen Tricks an, um nur ja nicht in dieselbe Mannschaft zu kommen, und als Trixi sie unerwartet zusammen zu ihrem Geburtstag einlud, gingen sie beide nicht hin. Appaz und Kerschkamp waren unversöhnliche Feinde, so viel stand fest.

Ansonsten gefiel es Appaz in der Volksschule am Rehmer Feld eigentlich recht gut. Der Rektor begrüßte morgens am Eingang jeden Einzelnen von ihnen mit Namen, in Deutscher Schrift bekam Appaz eine Eins mit Sternchen und sein im Religionsunterricht gemaltes Bild von Abraham inmitten seiner Schafherde wurde in der Pausenhalle aufgehängt, mit einem Schild daneben, auf dem in ordentlichen Großbuchstaben für jeden zu lesen stand: Kurt Appaz.

Ihre Klassenlehrerin war eine »Hausfrauen-Lehrerin«, die aufgrund akuten Lehrermangels eingestellt worden war und jetzt die ihr anvertrauten Schüler in Lesen und Schreiben, Rechnen und Heimatkunde auf den Ernst des Lebens vorbereiten sollte - eine Aufgabe, der sie eher mit mütterlicher Indifferenz als mit Strenge nachkam. Appaz fand sie nett, vor allem wenn sie ihn wieder mal überschwänglich für das fehlerfreie Auf sagen der Gedichte von Hölty oder Hermann Löns lobte. Zu Weihnachten schenkte er ihr dann auch einen selbst gebastelten Strohstern. Und selbst die Musiklehrerin fand er nett, obwohl sie Appaz beim gemeinsamen Singen stets in die letzte Reihe stellte. Wo allerdings auch Kerschkamp jedes Mal landete. Und da in der letzten Reihe passierte es auch eines Tages, dass Appaz und Kerschkamp sich eher aus Versehen plötzlich zugrinsten und sich in der Folge dann darin zu überbieten versuchten, die Texte der meist einfachen Lieder durch Stegreifreime ein bisschen aufzuwerten. Zunächst nur leise und nur für sich, schließlich und zum nicht geringen Entsetzen der Musiklehrerin zunehmend auch so, dass die anderen in den Genuss der neuen Qualität kamen und der gemeinsame Gesang in haltlosem Gekicher endete.

Kurze Zeit später verzichteten Appaz und Kerschkamp auf die tägliche Erneuerung des Kreidestrichs. Stattdessen legten sie jetzt den Weg von der Schule grundsätzlich zusammen zurück, wenn einer von ihnen sich morgens verspätete, konnte er sich sicher sein, dass der andere auf ihn wartete. Und schließlich verabredeten sie sich auch, um nach der Schule oder am Wochenende irgendetwas zu unternehmen.

Kerschkamp kam aus der »Neuen Heimat«, einer Sozialbausiedlung, von der Appaz’ Eltern wussten, dass die Bewohner »aus den Ostgebieten« stammten und nach Kriegsende in den Baracken am Misburger Mühlenweg untergebracht gewesen waren, was den Umgang mit ihnen - so verstand es zumindest Appaz - nicht unbedingt wünschenswert machte. Zwar waren auch Appaz’ Eltern Flüchtlinge aus dem Osten, aber es schien da irgendeinen wesentlichen Unterschied zu geben, über den Appaz allerdings nicht weiter nachdachte.

Im Zusammenhang mit der Neuen Heimat hörte Appaz auch zum ersten Mal das Wort »Polacken«, ohne sich darunter etwas Konkreteres vorstellen zu können als Kerschkamps Vater, der jeden Samstag in einer alten Wehrmachts-Trainingshose und schon am Vormittag mit einer Flasche Bier in der Hand ein motorgetriebenes Modellflugzeug auf der Wiese vor den Feldern zu starten versuchte. Appaz hatte dieses Geschehen zunächst immer aus sicherer Entfernung von seinem Fahrrad aus beobachtet, bis Kerschkamp ihn dann herüberwinkte und sie das Flugzeug nach jedem Fehlstart abwechselnd zu Kerschkamps Vater zurückbrachten.

Appaz wusste, in welchem Haus Kerschkamp wohnte, doch in die Wohnung kam er nie. Wenn er klingelte, kam Kerschkamp grundsätzlich keine Minute später an die Haustür, war Kerschkamp nicht da, dann riss seine Mutter das Küchenfenster auf und schickte Appaz wieder weg. Umgekehrt war Kerschkamp häufig bei Appaz zu Hause. Appaz’ Mutter schmierte ihnen dann jedes Mal dicke Brotscheiben mit frischer Leberwurst und behandelte Kerschkamp wie jemand, der ihrer besonderen Fürsorge bedurfte. Kerschkamp schien das durchaus zu genießen, und Appaz und er verbrachten lange Nachmittage auf dem Fußboden im Flur damit, mit Appaz’ Sammlung von Siku- und Wiking-Autos zu spielen. Der Geruch nach frischgebohnerten Marley-Fliesen und Leberwurst war für Appaz eng verknüpft mit seiner Freundschaft zu Kerschkamp.

Ihr beider Traum war es, genug Geld zu haben, um sich die deutlich teureren und auf der Hinterachse gefederten Matchbox-Modelle leisten zu können, die sie manchmal durch die Schaufensterscheibe des Spielwarengeschäftes in der Podbielskistraße bewunderten. Was aber Kerschkamp und Appaz vor allem in ihrer Freundschaft bestärkte, war ihre unverrückbare Abneigung, gleichzeitig mit den verschieden großen Modellen von Siku und Viking zu spielen, entweder Siku oder Wiking, darin waren sie sich von Anfang an einig gewesen. Ansonsten war Kerschkamp jetzt derjenige, der Appaz zu solchen Sachen überredete, wie das Stoppelfeld anzuzünden und dann schnell wegzurennen, oder die tote Katze, die sie eines Morgens mit aus dem Bauch quellenden Eingeweiden mitten auf dem Weg gefunden hatten, am Schwanz hinter sich her bis zur Schule zu schleifen. Mit dem Ergebnis, dass sich erst Trixi übergab und dann Karin, und die Klassenlehrerin umgehend einen Brief an Kerschkamps und Appaz’ Eltern schrieb. Aber Kerschkamp und Appaz waren für die nächsten Tage die erklärten Helden der Klasse.

Kerschkamp war es auch, der aus der sicheren Höhe des Garagendachs einer Nachbarin von Appaz’ Eltern zurief: »Du hast doch ’ne Macke, Alte!«, eine weitere Heldentat, für die Appaz seinen Freund einen Moment lang aufrichtig bewunderte. Bis Kerschkamp bei der anschließenden Flucht vom Garagendach sein Glasauge verlor, von dessen Existenz Appaz bis dahin nichts geahnt hatte, wenn ihm auch Kerschkamps Blick manchmal merkwürdig starr vorgekommen war.

Das Glasauge war und blieb verschwunden, egal wie lange sie in dem Dreck hinter der Garagenmauer danach suchten, und Kerschkamp musste mit leerer Augenhöhle nach Hause. Am nächsten Tag kam er nicht zur Schule, aber nachmittags traf Appaz ihn vor dem A&O-Laden, da kam Kerschkamp gerade vom Arzt und präsentierte stolz ein neues Glasauge, das allerdings blau statt braun war. »Braun hatten sie gerade nicht«, erklärte Kerschkamp, und Appaz versuchte, Kerschkamp nicht allzu auffällig anzustarren, er sagte nur irgendetwas wie »Ist ja nicht so schlimm, merkt man kaum.«

Kurz darauf war das Schuljahr zu Ende, und die Klassenlehrerin gab bekannt, wer nach dem Sommer auf eine weiterführende Schule kommen würde. Kerschkamp war nicht dabei, obwohl sein Zeugnis nicht schlecht war und er in Rechnen sogar eine Eins bekommen hatte. Aber sein Vater, der bei VW im Transporter-Werk in Stöcken am Band arbeitete, fand, dass es vollkommen ausreichend war, wenn Kerschkamp die Volksschule abschloss, um dann eine Lehre bei VW anzufangen.

Appaz würde aufs Gottfried-Wilhelm-Gymnasium gehen, ein »mathematisch-naturwissenschaftliches und neusprachliches Gymnasium für Knaben«, wie es auf dem Anmeldeformular stand, das Appaz’ Mutter bereits stolz ausgefüllt hatte.

Karin und Trixi waren auf dem benachbarten Mädchen-Gymnasium angemeldet. Appaz wäre wenigstens gerne mit ihnen zusammengeblieben, wenn er schon auf Kerschkamp verzichten musste. Aber dann kam doch alles ganz anders, die Klassenlehrerin hatte es irgendwie noch geschafft, Kerschkamps Vater davon zu überzeugen, dass er seinem Sohn wenigstens die Chance geben sollte, es auf dem Gymnasium zu versuchen. Und Kerschkamps Vater hatte nach langen Hin und Her tatsächlich zugestimmt. Allerdings war es jetzt Kerschkamp, dem nicht ganz geheuer dabei war und der eindeutig Angst vor dem Gymnasium hatte, auch wenn Appaz ihm immer wieder sagte, dass es bestimmt gut werden würde. Was er aber vor allem tat, um sich selber Mut zu machen.

Aber erst mal waren ohnehin noch Sommerferien, und das größte Abenteuer dieses Sommers war ohne Frage der goldfarbene Mercedes 600 Pullmann, der eines Tages bei einem Bauern gegenüber von ihrer alten Schule auf dem Hof stand und den Appaz und Kerschkamp wiederholt ehrfürchtig bestaunten. Es hieß, dass der Bauer seine sumpfigen Wiesen, die nicht mal als Kuhweiden taugten, an die Stadt verkauft hatte, die dort ein Krankenhaus bauen wollte - und über Nacht zum Millionär geworden war. Aus Kerschkamps Autoquartett wussten sie, dass der Pullmann 250 PS hatte, 6,24 Meter lang war und 28 Liter Super schluckte, alles Werte, mit denen kein anderes Auto mithalten konnte. Nur bei den jährlichen Produktionszahlen von »ca. 30 Stück« konnte man ihn ohne Mühe stechen, der Käfer war da mit einer Million der absolute Spitzenreiter.

Appaz’ Vater besaß einen Käfer »Standard«, noch älter als der »Export« in Kerschkamps Autoquartett, grau und ohne eine einzige Chromleiste, und mit einem ovalen Rückfenster, aus dem Appaz bei der jährlichen Urlaubsfahrt in die Berge oder ans Meer den nachfolgenden Verkehr beobachtete. Appaz und Kerschkamp rechneten sich aus, wie viele Käfer man für die 63 500 Mark, die der Pullmann kostete, kriegen würde. Oder wie viele Motorroller von Heinkel. Kerschkamps Vater hatte einen solchen Heinkel-Roller, schneeweiß, mit zwei zusätzlichen verchromten Scheinwerfern an der Lenkstange. Einmal, als er noch klein genug war, um zwischen seine Eltern auf den Sitz zu passen, waren sie damit sogar bis zum Gardasee nach Italien gefahren, hatte Kerschkamp erzählt.

Zwei Tage vor Ferienende fuhr Appaz’ Mutter mit Appaz zum Gottfried-Wilhelm-Gymnasium, damit er sich mit dem Schulweg vertraut machen konnte, den er demnächst täglich würde zurücklegen müssen. Am Klingerplatz über die Ampelkreuzung, mit der Linie 7 oder 3 in Richtung Stadt, bis zur Haltestelle Hammersteinstraße. Die Sammelkarten für Schüler kosteten dreißig Pfennig, waren gelb und wurden von einem Schaffner oder vom Fahrer selbst abgestempelt, die Straßenbahn war beige mit dunkelrot abgesetzten Kanten, die geteilte Frontscheibe schon nicht mehr senkrecht, sondern aerodynamisch nach hinten geneigt. Wenn Leute einstiegen, die älter als man selber waren, hatte man grundsätzlich aufzustehen, das wusste Appaz bereits von den Einkaufsfahrten in die Innenstadt.

Manchmal waren auf der Linie 7 auch noch die alten Wagen mit den beidseitigen Holzbänken eingesetzt, bei denen der Schaffner mit einem kurzen Ruck an der Zugleine über den Sitzreihen das Klingelsignal zum Anhalten oder Weiterfahren gab. Appaz gefiel vor allem das rote »Zugluft-Schild« an der Schiebetür am Gangende: »Bitte vordere Wagentür nicht während der Fahrt öffnen«, die einzelnen Buchstaben des Wortes »Zugluft« waren jeweils nach links mit ausfransenden Pinselstrichen versehen, als könnten sie sich nur mit Mühe im Wind halten. Auf einem Emailleschild unter dem Fenster stand: »Bitte nicht in den Wagen spucken!«

Appaz fand es peinlich, dass seine Mutter, kaum dass sie auf ihren Plätzen saßen, einem wildfremden Mann erzählte, dass sie zum Gottfried-Wilhelm-Gymnasium fuhren, wo Appaz in Kürze in die 5. Klasse käme. Der Mann nickte freundlich in Appaz’ Richtung, bevor er sich zu Appaz’ Mutter beugte und ihr vertraulich - aber für Appaz deutlich hörbar - zuflüsterte, er sei mit seinem Sohn auf dem Weg zum Arzt. Er zeigte auf den jungen Mann neben sich, der so tat, als würde er nicht dazugehören. Er war vielleicht Anfang zwanzig, hatte blonde Haare, die ihm bis über die Augen fielen, und eine auffällig karierte Hose an. Und er veränderte immer wieder seine Sitzhaltung, als hätte er Schmerzen.

»Hodenbruch«, erklärte sein Vater.

»Oje«, sagte Appaz’ Mutter mitfühlend.

Appaz war froh, dass er an der nächsten Haltestelle aufstehen konnte, um einer älteren Frau seinen Platz anzubieten. Er hatte keine Ahnung, was genau ein Hodenbruch war, geschweige denn, wie man einen bekam.

Das Gottfried-Wilhelm-Gymnasium war in der Röntgenstraße, Appaz’ Mutter erklärte ihm, ein Wilhelm Conrad Röntgen habe 1895 die nach ihm benannten Strahlen entdeckt und dafür den Nobelpreis für Physik erhalten - falls man Appaz in der Schule danach fragen sollte. Für Appaz waren die Röntgenstrahlen ungefähr so schwer vorstellbar wie Hodenbrüche.

Gottfried Wilhelm war ein Philosoph gewesen, darüber hatten sie schon zu Hause gesprochen, und der blonde Typ mit der karierten Hose studierte Philosophie, wie sein Vater Appaz’ Mutter erzählt haben musste, während Appaz noch über die Sache mit dem Hodenbruch grübelte. Vielleicht würde Appaz ja später auch mal Philosophie studieren, meinte seine Mutter und legte ihm aufmunternd den Arm um die Schultern, bevor sie am Eingang zum Gymnasium wieder kehrtmachten und in einem kleinen Café mit vom Zigarettenqualm vergilbten Gardinen jeder ein Stück Käsekuchen aßen, der Appaz aber nicht so gut schmeckte wie der, den seine Mutter selber backte.

Auf dem Weg zurück zur Straßenbahn roch es nach frischem Spekulatius, zwei Straßen weiter war die Bahlsen-Keksfabrik. Eine Nachbarin arbeitete bei Bahlsen, sie hatte eine Einkaufskarte, mit der man für wenige Pfennige bei der Produktion beschädigte Kekse in großen, gelblich-weißen Papiertüten bekommen konnte. Diese Einkaufskarte machte reihum die Runde unter den Nachbarsfrauen, auch Appaz’ Mutter hatte schon mehrmals »Bruch« geholt. Am liebsten mochte Appaz die Bruchstücke von »Russisch Brot«, die er dann auf dem Küchentisch wieder zu vollständigen Buchstaben zusammenzusetzen versuchte.

Am Abend vor seinem ersten Schultag auf dem Gottfried-Wilhelm-Gymnasium klagte Appaz über Bauchweh, bis seine Mutter sich zu ihm setzte und ihm ein Kapitel aus Marie Hamsuns »Die Langerud-Kinder« vorlas. Die Geschichte spielte in Norwegen, wo Appaz’ Vater im Krieg gewesen war. Appaz’ Mutter erzählte, dass die Bauernhäuser in Norwegen in der gleichen dunkelroten Farbe gestrichen waren, die auch sein Vater für die Laube in ihrem Schrebergarten ausgewählt hatte. Appaz stellte sich vor, wie er und Kerschkamp mit Einar und Ola am Fluss hinter der dunkelroten Scheune spielten und zusammen die große Birke aus dem Wasser fischten, um genug Feuerholz für den Winter zu haben. Und er und Kerschkamp waren es dann auch, die Einar mutig vor dem Ertrinken retteten, während Ola nur dastand und vor Angst die Hosen voll hatte. Appaz fand Ola ziemlich blöd.

Am nächsten Morgen war Appaz fast schlecht vor Aufregung. Nur mit Mühe schaffte er es, seinen üblichen Brei aus Haferflocken und heißer Milch - mit einer in dicke Scheiben geschnittenen Banane - wenigstens zur Hälfte zu essen, dann half ihm seine Mutter in die Träger des neuen Schulranzens und brachte ihn bis zur Haltestelle. Kerschkamp stand schon da und hob kläglich grinsend die Hand, als er Appaz kommen sah. Er trug jetzt eine Brille mit schwarzem Gestell, hinter deren getönten Gläsern das Glasauge kaum noch als solches zu erkennen war.

Auf der Fahrt blieben sie dicht nebeneinander im Gang stehen, obwohl genug Sitzplätze frei waren. Eine Frau schimpfte über ihre Schulranzen, die den Weg versperren würden. An der Haltestelle des Mädchen-Gymnasiums sahen sie Karin und Trixi, die aus dem hinteren Wagen stiegen und kichernd Hand in Hand zum Zebrastreifen liefen.

»Die haben es gut«, sagte Kerschkamp unvermittelt. »Mädchen-Gymnasium ist bestimmt einfacher als bei uns.«

Appaz nickte.

Auf dem Weg zur Röntgenstraße überlegte er, wer von den anderen Schülern, die mit ihnen unterwegs waren, wohl in ihrer Klasse sein würde. Er war froh, dass Kerschkamp bei ihm war. Kerschkamp war so groß, dass man sie ganz bestimmt in Ruhe lassen würde, trotz der Brille, die mit Sicherheit Anlass zu hämischen Kommentaren geben würde. Dieser Gedanke musste auch Kerschkamp schon gekommen sein, kurz vor der Schule hielt er Appaz am Arm fest und erklärte: »Wenn einer was wegen meiner Brille sagt, haue ich ihm einfach eine. Der Brillenträger hat immer den ersten Schlag, das weißt du ja.«

In der Pausenhalle wurden sie von einem Mann mit einer schwarzen Hornbrille in Empfang genommen, die Kerschkamps Brille zum Verwechseln ähnlich sah. Sie mussten sich in Zweierreihen aufstellen, ein paar der älteren Schüler, die vorbeikamen, lachten sie aus und riefen: »Fünfte Klasse, Nuckelflasche!«