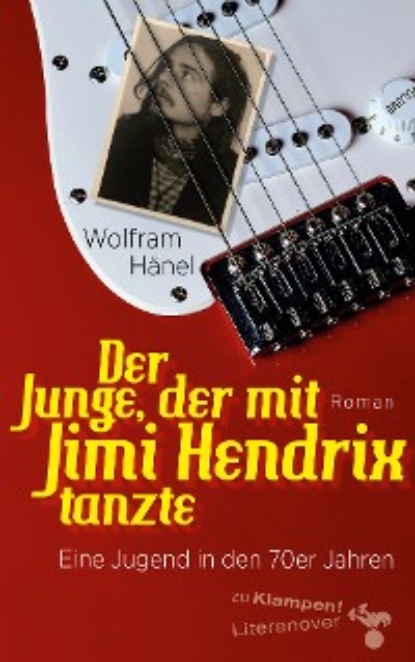

Der Junge, der mit Jimi Hendrix tanzte

- -

- 100%

- +

Das ist gut, denkt er. Das macht den Eindruck, als wäre ihm wirklich wichtig, was mit dem Alten mit dem Beil im Kopf passiert ist. Und außerdem knüpft es geschickt an ihr gemeinsames Erlebnis an. Nicht schlecht, denkt er, cool. Aber auch nicht zu cool.

»LG zurück. Kurt«

Und abschicken.

Offensichtlich hat sie erwartet, dass er sich sofort meldet. Ihre Antwort kommt innerhalb der nächsten Minute.

»Unser Freund war heute zur Nachuntersuchung hier. Diesmal nur mit einem blauen Auge und einer blutenden Lippe. Was machst du gerade?«

»Bin auf dem Weg zu einem Abitreffen«, tippt Appaz. »Weiß aber noch nicht, ob ich überhaupt Lust dazu habe. Würde lieber in einem ganz bestimmten Arztzimmer sitzen und mir die Zunge an heißem Kaffee verbrennen.«

Nein, stopp! Das ist zu schnell, denkt er. Gar nicht cool. Weg mit dem letzten Satz. Löschen. So noch mal…

»Sag mal«, unterbricht ihn Kerschkamp. »Ist alles in Ordnung mit dir? An wen schreibst du da die ganze Zeit? Irgendjemand, den ich kenne?«

»Kennst du nicht. Hat was mit neulich nachts zu tun. Mit dem Typen mit dem Beil im Kopf, hab ich dir ja erzählt.«

»Und?«

»Nichts und. Bin gleich so weit.«

Er fängt wieder an zu tippen.

»Melde mich später noch mal. Grüß den zugekifften Zivi von mir. Kurt«

Bescheuert, denkt er, aber egal. Und ab damit.

»Scheint ja sehr wichtig zu sein«, meint Kerschkamp und wechselt auf die linke Spur, um einen BMW zu überholen, der sich überraschenderweise an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält.

Appaz schiebt das Handy zurück in die Jacke und grinst still vor sich hin. Kerschkamp platzt fast vor Neugierde. Aber er wird ihm nicht den Gefallen tun und irgendwas erzählen. Noch nicht. Vielleicht später. Wenn sie von diesem idiotischen Klassentreffen zurückkommen, zu dem er eigentlich immer weniger Lust hat.

Oberstudienrat Löffler unterrichtete sie in Mathe. Da er in der Oberstufe auch als Chemielehrer eingesetzt war, trug er den immer gleichen weißen Kittel, der sich über seinem gewaltigen Bauch spannte und mit jedem Tag bis zum Beginn der nächsten Ferien mehr Säureflecken auf wies. Nach den Ferien erschien Löffler dann in einem neuen Kittel, und Appaz und seine Mitschüler schlossen Wetten ab, wie lange der mittlere Knopf wohl diesmal halten würde. Löffler fuhr einen grauen NSU-Prinz, der stets auf Hochglanz poliert war. Eine Plakette neben dem hinteren Nummerschild wies Löffler als »Kavalier der Straße« aus. Appaz fand es irgendwie ungerecht, dass sein Vater keine solche Plakette an ihrem Käfer hatte.

Die erste Arbeit, die Appaz bei Löffler schrieb, war auch seine erste Fünf. Klaus-Dieter bekam eine Zwei und bot großzügig an, Appaz beim nächsten Mal abschreiben zu lassen. Was sich aber als schwierig erwies, da Klaus-Dieter Linkshänder war, und Appaz beim besten Willen nichts anderes sehen konnte als seine blutig gebissenen Fingerkuppen. Nach der nächsten Fünf setzte sich Appaz’ Mutter jeden Nachmittag mit ihm an den Schreibtisch, um das große Einmaleins zu pauken. Appaz’ Vater war deutlich irritiert, dass sein Sohn in Mathe versagte, schließlich hatte er selber doch jeden Tag mit endlosen Zahlenkolonnen zu tun und konnte nicht verstehen, wieso Appaz damit irgendwelche Schwierigkeiten haben sollte.

Dennoch hatte Appaz vor Löffler weniger Angst als vor den meisten anderen Lehrern, tatsächlich war Löffler der Einzige, der sie nicht mit verbaler oder körperlicher Gewalt bedrohte.

Der Erdkundelehrer schlich sich gern von hinten heran, während sie bemüht waren, in ihrem Diercke-Weltatlas die Bodenschätze in Mitteldeutschland aufzuspüren, und rammte ihnen dann mit einem kurzen Schlag auf den Hinterkopf das Gesicht auf die Tischplatte.

»Hättest du gerade gesessen, wäre das nicht passiert«, war sein einziger Kommentar, als Kerschkamp sich die blutende Nase hielt. Und natürlich bekam Kerschkamp dann auch noch einen Eintrag ins Klassenbuch, »wegen unachtsamen Umgangs mit Unterrichtsmaterialien«, waren doch die mitteldeutschen Bodenschätze auf Kerschkamps Karte jetzt flächendeckend mit getrocknetem Blut gesprenkelt.

Tietemann, der Englischlehrer, neigte dazu, wahllos und unerwartet Backpfeifen zu verteilen, wenn sie nicht schnell genug die richtige Vokabel ausspuckten. Im Übrigen hatte er einigen von ihnen gleich in der ersten Stunde neue Namen gegeben, an denen er für die nächsten zwei Jahre unbeirrbar festhielt. Appaz war »Rindvieh«, Kerschkamp »Kamel« und Nurminski »Hornochse«.

Außerdem gab es noch »Dumpfbacke«,«Blödmann« und »Maulesel«, der »Menschenaffe« war für einen kleinen Dicken reserviert, der mit Nachnamen Nölle hieß. Klaus-Dieter hatte keinen Namen abbekommen und wurde, ebenso wie die anderen Namenlosen, auch gar nicht erst aufgerufen. Es war also besser, ein »Rindvieh« zu sein und damit wenigstens die Chance auf eine richtige Antwort und ein Pluszeichen im Zensurenbuch zu haben. Appaz und Nurminski konkurrierten dabei schon nach kurzer Zeit um die Führungsrolle, beide konnten noch vor den ersten Herbstferien Sätze wie »This is a hat. Is it Jack’s hat?« korrekt mit »Yes, it is« beantworten. Und wenn Appaz abends stolz auf seine neu erworbenen Kenntnisse zu seinen Eltern sagte: »Good night«, antwortete sein Vater kaum weniger stolz mit »Sleep very well in your Bettgestell.«

Appaz’ Vater nahm Appaz die Fünf in Musik übrigens nicht übel.

»Ich konnte auch nie singen«, sagte er nur, und damit war der Fall für ihn erledigt. Während diesmal Appaz’ Mutter irritiert war, sie selber sang gerne und viel. Vor allem wenn sie im Herbst nach Baltrum fuhren und lange Strandwanderungen machten, griff sie nach Appaz’ Hand und versuchte ihn jedes Mal zum Mitsingen zu animieren: »Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen, der eiskalten Winde raues Gesicht…«

Aber bei Musiklehrer Kunze wurde nicht gesungen, sondern sie mussten der Reihe nach ans Klavier treten und die verschiedenen Handzeichen für die einzelnen Noten vorführen. Oder die Noten zu den Handzeichen benennen. Machte einer von ihnen einen Fehler, zeigte Kunze die Faust mit dem nach unten gestreckten Daumen: »Kennst du dieses Handzeichen? Das heißt, du gehst moralisch zu Boden, mein Junge!« Danach musste der Schüler die Hände ausstrecken und bekam den Taktstock über die offenen Handflächen gezogen.

Vor allem aber sollten sie alle Blockflöte spielen. Appaz weigerte sich. Er wusste selber nicht, warum oder woher er überhaupt den Mut dazu nahm. Selbst seine Mutter konnte flehen und betteln, Appaz blieb bei seiner einmal getroffenen Entscheidung. Auch die Alternative, die Kunze ihm unerwartet anbot, mit einer »Melodica« am gemeinsamen Blockflötenspiel teilzunehmen, lehnte er rundweg ab.

Klaus-Dieter und auch Nölle hatten eine solche Melodica, und das Instrument mit seinen klavierähnlichen Tasten erschien Appaz nicht nur äußerst schwierig zu spielen, sondern auch absolut lächerlich. Was vor allem an dem olivgrünen Plastikkasten lag, den Klaus-Dieter in seinem Schulranzen mit sich herumschleppte und der Appaz noch schlimmer vorkam als die schottenkarierten Stoffhüllen für die Blockflöten.

Damit war allerdings endgültig jede Chance bei Kunze vertan, und für die nächsten zwei Jahre musste Appaz in jeder Musikstunde in der Ecke stehen. »Appaz, du guckst schon wieder frech. In die Ecke!«, war Kunzes regelmäßige Einleitung für diese Strafmaßnahme.

Mehr als nur einmal musste auch Kerschkamp in die Ecke, der trotz der getönten Brille offenbar ebenfalls etwas in seinem Blick hatte, was Kunze nicht gefiel. Dann grinsten sie sich heimlich zu und schnitten Grimassen, während Kunze seine Noten an die Tafel malte. Nur irgendwelche Liedtexte mit frei erfundenen Reimen zu verballhornen, trauten sie sich bei Kunze nicht.

Zu Hause kaufte Appaz’ Mutter dem wohl gänzlich unmusikalischen Sohn in ihrer Not eine teure Hohner-Mundharmonika. »Unsere Lieblinge« war auf derbraunroten Pappschachtel zu lesen, links und rechts des Schriftzuges waren in einem Oval die glücklichen Gesichter zweier Frauen zu sehen, die durchaus Ähnlichkeit mit Appaz’ Mutter hatten. Die Rückseite zeigte das Foto eines Mundharmonika-Orchesters. Eine der Mundharmonikas war gut einen Meter lang und auf einem Stativ angebracht, der Spieler bewegte sich freihändig vor der Riesenharmonika hin und her. Auch Appaz’ Mutter hatte früher beim »Bund Deutscher Mädel« Mundharmonika in einem Orchester gespielt. In einem Kriegslazarett, in dem schwer verwundete Wehrmachts-Soldaten für den nächsten Einsatz an der Front zusammengeflickt wurden und ein wenig Freude in all dem Elend bitter nötig hatten, wie Appaz’ Mutter gerne erzählte.

Seiner Mutter zuliebe versuchte sich Appaz mehrere Nachmittage lang an »Hänschen klein«, bis ihnen beiden klar wurde, dass die Mühe vergeblich war.

Kaum besser erging es Appaz im Sportunterricht. Zu Beginn war Appaz noch stolz gewesen auf sein neues Turnzeug, blau und mit dem silbern glänzenden Emblem des Gottfried-Wilhelm-Gymnasiums, das seine Mutter ihm sorgfältig aufs Hemd genäht hatte. Aber schon in der ersten Stunde stellte sich heraus, dass die Hosenbeine zu weit geschnitten waren und kaum Halt für die Pennäler-Pimmel boten, so dass bei jeder unachtsamen Bewegung alles zu sehen war. Entgegen der eindeutigen Anweisung von Sportlehrer Zint trugen die meisten von ihnen ihr Turnzeug fortan mit einer Unterhose darunter, nur Klaus-Dieter schien das völlig egal zu sein, er zog seine blaue Turnhose sogar nachmittags zum Spielen an, ohne sich darum zu kümmern, dass sein kleiner Sack deutlich sichtbar aus dem Hosenbein baumelte.

Die Sportstunden liefen alle nach dem gleichen Schema ab. Zunächst mussten sie zehn Minuten im Kreis hintereinander her durch die Halle rennen, danach wurde Sitzfußball gespielt. Appaz fand Sitzfußball von Anfang an einfach nur albern. Er versuchte, möglichst unauffällig auf der einmal eingenommenen Position zu bleiben und darauf zu warten, dass der Ball zufällig in seine Richtung rollte. Aber Zint erkannte solche »Drückeberger« sofort und benutzte sein Schlüsselbund, um mit einem gezielten Wurf Appaz und andere »Weicheier« zu mehr sportlicher Leistung anzustacheln.

Der eindeutige Held des Sportlehrers war Buchmann, der begeistert mit seinem Hintern den Hallenboden polierte und mit Abstand die meisten Tore schoss. Weshalb Buchmann dann auch als Auszeichnung in der großen Pause, während die anderen sich in dem stickigen Umkleideraum aus ihren verschwitzten Klamotten quälten, zum nächsten Kiosk sprinten durfte, um Zint sein tägliches Päckchen Roth-Händle zu besorgen.

Zint unterrichtete die älteren Schüler auch in Latein, die Unterstufenschüler kamen zunächst nur in den Genuss des zur Eröffnung jeder Sportstunde zitierten Satzes des römischen Dichters Juvenal, mens sana in corpore sano. »Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, schreibt euch das hinter die ungewaschenen Ohren, ihr kleinen Schwachmaten!« Zint wohnte ein Stück von Hannover entfernt, in Wunstorf. Nurminski erzählte den anderen, dass in Wunstorf die größte Irrenanstalt Deutschlands sei, was sie alle sehr beeindruckte. Hinter vorgehaltener Hand machten sie bösartige Kommentare, die sich auf den aus dem Wohnort abzuleitenden Geisteszustand des Sportlehrers bezogen.

Im Kunstunterricht malten sie das erste Schuljahr über nur bunte Bilder, bei denen sie die Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Farben mit Wasser verlaufen lassen sollten, was Appaz recht gut gelang. In der sechsten Klasse klebten sie dann Herbstblätter, die sie nachmittags im nahen Stadtwald sammelten, zu braungelb-roten Collagen. Zum Schutz sollten sie die Collagen mit durchsichtiger Folie abdecken und diese Folie dann auf der Rückseite mit Tesafilm befestigen. Schon nach kurzer Zeit fingen die Blätter unter der Folie an zu schwitzen und bildeten bald interessante Schimmelformationen, woraufhin Appaz’ Mutter die gesammelten Kunstwerke ihres Sohnes kurzerhand in den Müll entsorgte.

Der Kunstlehrer hieß Schleicher und war auffallend klein, zumindest Buchmann überragte ihn schon um gut einen halben Kopf. Schleicher war deutlich jünger als die anderen Lehrer, vielleicht gerade mal dreißig. Er hatte einen sauber ausrasierten Kinnbart und trug, dem Image des Künstlers entsprechend, mit Vorliebe großkarierte Hemden und manchmal sogar eine Jeans, wenn auch mit Bügelfalte. Wenn Schleicher den Zeichensaal betrat, brachte er grundsätzlich eine Wolke von Zigarettenqualm und stechendem Schweißgeruch mit herein.

Trotz seiner Jugendlichkeit und der legeren Kleidung beherrschte er jedoch den am Gottfried-Wilhelm-Gymnasium üblichen Katalog an Strafmaßnahmen. Seine ganz persönliche Ergänzung bestand darin, unaufmerksame Schüler an die Tafel zu holen, sie mit dem Kopf parallel zu der Ablageschiene für die Kreide auszurichten und sie dann mit einem Stoß gegen die Kante zu rammen. Ihrer Größe entsprechend knallten die meisten von ihnen genau mit dem Ohr auf die Kante.

Appaz war froh, als Schleicher ihn in die »freiwillige Arbeitsgemeinschaft für Flugmodellbau« wählte, bei der sie einmal in der Woche am Nachmittag zuvor mit Hilfe einer Schablone aufgezeichnete Flugzeugteile aus Balsaholz ausschnitten und zu sogenannten »Gleitern« zusammenklebten, die meist spätestens beim »Luftkampf« im Werkraum wieder zu Bruch gingen. Aber wer in Schleichers freiwilliger AG war, gehörte zu seinen Lieblingsschülern und lief damit deutlich weniger Risiko, sein Ohr gegen die Tafelkante geknallt zu bekommen. Auch Kerschkamp war in der AG, genauso wie Klaus-Dieter, der von nun an nicht mehr nur die Haut von seinen Fingerkuppen kaute, sondern auch dicke Lagen von Uhu-Hart.

Appaz’ Mutter war stolz auf Appaz’ neues Hobby, sie selber war nach dem Krieg mehrmals auf der Wasserkuppe mit einem Segelflugzeug mitgeflogen und beschrieb Appaz begeistert das unglaubliche Gefühl, über den Wolken dahin zu gleiten. Unverzüglich versuchten sich Appaz und Kerschkamp denn auch zu Hause an einem Segelflugmodell, bei dem die Balsaholzgerippe der Tragflächen mit dünnem Papier bezogen und mit einem Speziallack behandelt wurden, wodurch sich eine zum Zerreißen straff gespannte Fläche bildete. Das Modell hieß laut Aufschrift auf dem Bausatz »Sonny« und stürzte bei einem ersten Testflug trudelnd in ein Dornengestrüpp, das die Bespannung unwiderruflich zerfetzte.

Aber zum ersten Mal schien auch Kerschkamps Vater irgendeinen Sinn in dem zu sehen, was sein Sohn in der Schule trieb. Das nächste Modell bauten Appaz und Kerschkamp dann unter seiner Anleitung - und tatsächlich war es deutlich flugtauglicher und ließ die Zuschauer auf der Wiese spontan Beifall klatschen, als es sich in eleganten Kurven mit dem Wind immer höher schraubte.

Noch stolzer aber war Appaz’ Mutter, als er aus dem Deutschunterricht eine Eins mit nach Hause brachte, für eine Kurzgeschichte, die sie bei Dr. Strotzeck geschrieben hatten. Auch Dr. Strotzeck war Oberstudienrat, für Deutsch und Religion. Er war so alt, dass er schon im Ersten Weltkrieg Soldat gewesen war, im Religionsunterricht aber erzählte er vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg, den er ebenfalls mitgemacht hatte. Er ließ sie gerne teilhaben an der einen oder anderen Erfahrung »mit dem Russen«, der nach der Besetzung von Berlin zum ersten Mal ein Wasserklosett sah und keine Ahnung hatte, wofür es gedacht war. Weshalb er dann seine Kartoffeln in der Kloschüssel wusch und schließlich entgeistert feststellte, dass nach Betätigen der Spülung die Kartoffeln auf Nimmerwiedersehen verschwunden waren.

Über diese Geschichte konnten sie alle herzlich lachen, es war tatsächlich unglaublich, wie dumm der Russe war. Und nicht nur das, er war auch ein kleines Dreckschwein, »um seine Notdurft zu verrichten, benutzte er einfach den Keller«, wie Dr. Strotzeck zu berichten wusste.

Eigentlich war der Unterricht bei Dr. Strotzeck gar nicht so schlimm. Wenn sie ihn dazu kriegten, die immer gleichen Geschichten vom Krieg zu erzählen, hatten sie für die folgenden fünfundvierzig Minuten meist nichts zu befürchten. Sie hatten auch gehört, dass die älteren Schüler den Oberstudienrat fast liebevoll als »Opa Strotzeck« bezeichneten, trauten sich aber nur hinter vorgehaltener Hand, diesen Spitznamen selber zu benutzen. Denn als Andenken an den Krieg hatte Dr. Strotzeck nach einem Kopfschuss eine »Silberplatte im Gehirn« mitgebracht und neigte in größeren Abständen unvermittelt zu cholerischen Ausfällen, bei denen er wahllos einen vermeintlichen Störenfried aus der Reihe holte, mit sich überschlagender Stimme brüllte: »Du hast wohl Kopfschmerzen, du Schlingel!« und den wimmernden Schüler mit verdrehtem Ohr hinter sich her zum Schulleiter zerrte.

Vor dem Schulleiter zitterten sie alle, allein schon das Schild an seiner Tür, Oberstudiendirektor Dr. Siegfried, machte ohne jeden Zweifel klar, dass er weit über allen Lehrern stand. Und so wagte niemand, auch nur den Mund aufzumachen, wenn Dr. Siegfried sie barsch zum Säubern des Schulhofs verdonnerte oder, schlimmer noch, sie nach Schulschluss für eine zusätzliche Stunde zur Arbeit im Schulgarten abkommandierte, wo sie dann Unkraut jäten, die Wege harken und den modrigen Teich von Schlingpflanzen befreien mussten, während die anderen längst in die nachmittägliche Freiheit entlassen waren.

Aber von Opa Strotzecks gelegentlichen Wutanfällen abgesehen, mochte Appaz die Deutschstunden. Es waren vor allem die Geschichten, die sie bei ihm lasen und die Appaz ausnahmslos gut fand. Wolf-Dietrich Schnurres »Veitel und seine Gäste« oder Georg Brittings »Brudermord im Altwasser« eröffneten ihm eine neue Welt, die weit über seine bisherigen Lieblingslektüren »Fury« und »RinTinTin« hinausging. Dr. Strotzeck ermutigte sie auch zu eigenen Schreibversuchen, bei denen sie neue stilistische Mittel ausprobieren sollten. Und so entstand Appaz’ Kurzgeschichte »Der Sprung vom Zehner«, in der er seine Erfahrungen an einem von vielen im Freibad am Mittellandkanal verbrachten Sommernachmittagen verarbeitete, als er mit Kerschkamp und Klaus-Dieter voll ehrfürchtiger Bewunderung beobachtet hatte, wie Buchmann tatsächlich vom Zehner gesprungen war und gleich nach ihm Nurminski und sogar Nölle die Heldentat wiederholt hatten. Appaz traute sich kaum aufs Dreimeterbrett, Klaus-Dieter hielt sich schon beim Sprung vom Beckenrand, mit den Füßen voran, die Nase zu, Kerschkamp kletterte grundsätzlich nur über die Leiter ins Wasser. Und setzte auch seine getönte Brille nicht ab.

»Versucht, mit wenigen und einfachen Worten eine Geschichte aus eurem Alltag zu erzählen«, hatte Dr. Strotzeck sie aufgefordert, und nachdem Appaz erst mal einen Anfang gefunden hatte, reihte er in kurzer Zeit Satz an Satz und hatte Spaß daran zu sehen, wie seine Geschichte sich fast von selbst entwickelte. Aber dann war er doch unsicher, ob man das wirklich so schreiben konnte, wie er es getan hatte. Er las den Text seiner Mutter vor, während sie in der Küche das Abendessen vorbereitete.

»Gut«, sagte seine Mutter nur, und am folgenden Tag lieferte Appaz seine Geschichte bei Dr. Strotzeck ab, obwohl Klaus-Dieter ihm nach einem flüchtigen Blick auf die ersten Zeilen geraten hatte, sie bloß niemand zu zeigen, und schon gar nicht dem Deutschlehrer!

»Bist du doof?«, hatte Klaus-Dieter gesagt. »Das ist doch keine Geschichte! Was soll das überhaupt?«

Klaus-Dieter hatte eine Geschichte über einen Besuch bei seinen Verwandten in der Ostzone geschrieben, die Appaz nicht schlecht fand, nur vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, vor allem die Stelle, an der Klaus-Dieter den Verwandten seine neue Timex-Uhr zeigte, und Onkel und Tante nicht nur angeblich noch nie zuvor eine Uhr mit Leuchtziffern gesehen hatten, sondern auch noch erzählten, dass ihnen die eigenen Uhren von den Russen weggenommen worden waren.

»Hab ich extra so gemacht«, hatte Klaus-Dieter dazu erklärt, »du weißt doch, dass Opa Strotzeck was gegen die Russen hat, also muss er meine Geschichte gut finden, ist doch klar!«

Ganz abgesehen davon, dass Klaus-Dieter in Wirklichkeit gar keine Timex-Uhr hatte, war sich Appaz auch nicht sicher, ob sein Plan wirklich funktionieren würde. Aber vor der nächsten Deutschstunde wünschte er sich, dass auch er etwas geschrieben hätte, was gegen die Russen ging.

Und dann kam Dr. Strotzeck mit den korrigierten Aufsätzen in den Klassenraum und erklärte mit offenbar echter Enttäuschung: »Was ihr da verbrochen habt, ist durch die Bank Mist. Nur eine einzige Geschichte hat es verdient, dass sie überhaupt vorgelesen wird …«

Er zog die ersten Seiten von dem Stapel auf seinem Tisch.

Klaus-Dieter nahm die Fingerkuppen aus dem Mund und flüsterte Appaz zu: »Habe ich dir doch gesagt. Das fand der gut, dass ich die Russen schlecht gemacht habe!«

Dr. Strotzeck fing an zu lesen.

Appaz brauchte einen Moment, bis er begriff, dass es die Sätze waren, die er selber geschrieben hatte.

»Der Turm ist hoch. Die Leiter ist rot. Ich habe Angst. Der Bademeister beobachtet mich. Ich höre meine Freunde lachen. Ich gucke nicht nach unten. Ich bin alleine. Ich klettere weiter. Ich hasse die rote Leiter …«

Erst kicherten noch ein paar seiner Mitschüler. Aber als der Ich-Erzähler in Appaz’ Geschichte dann auf dem Zehn-Meter-Brett stand, herrschte atemlose Stille. Und auch als er nicht sprang, sondern über die Leiter wieder nach unten kletterte, lachte niemand.

»Der Turm ist immer noch hoch«, las Dr. Strotzeck die letzten Sätze. »Die Leiter ist immer noch rot. - Sehr gut, Kurt. Schreib weiter!«

Dr. Strotzeck gab ihm seinen Aufsatz zurück. Appaz’ Kopf glühte. Nicht nur, dass seine Geschichte wider Erwarten für »sehr gut« befunden worden war, es war auch das erste Mal, dass ein Lehrer am Gottfried-Wilhelm-Gymnasium ihn mit Vornamen angeredet hatte! Und es machte ihm auch kaum etwas aus, dass Nölle in der Pause zischte: »Streber!« Oder dass Klaus-Dieter sich mit seiner Kakaotüte beleidigt in die hinterste Ecke des Pausenhofs verzog und nicht mehr mit ihm reden wollte.

»Mach dir nichts draus«, sagte Kerschkamp, der wie üblich neben ihm stand. »Die sind nur neidisch. Ich fand deine Geschichte gut. Ich finde nur, du hättest ruhig auch schreiben können, dass da im Nichtschwimmer vom Lister Bad echt fiese Kackwürste rumschwimmen. Das hätte gut gepasst, wenn du das noch geschrieben hättest.«

Appaz’ Hochstimmung hielt nicht an. Schon am nächsten Tag kassierte er eine Ohrfeige von Biologielehrer Gnuschke, weil er die Rampe zum Fahrradkeller hinuntergefahren war und sein Rad nicht, wie es die Schulordnung verlangte, geschoben hatte. Und damit war alles wieder beim Alten. Jeder Schultag war geprägt von der Angst, irgendetwas falsch zu machen, unbeabsichtigt gegen eines der zahllosen Ordnungsgebote zu verstoßen oder auch nur durch »unpassendes Verhalten« wie zu lautes Lachen, zu schnelles Rennen oder zu freches Gucken die Aufmerksamkeit eines Lehrers auf sich zu ziehen: »Ihr seid nicht hier, um Spaß zu haben, sondern um etwas für euer zukünftiges Leben zu lernen«, stellte Dr. Siegfried anlässlich der Weihnachtsfeier in der Aula noch einmal unmissverständlich klar. Wobei sie nicht so recht wussten, was genau das nun war, was sie da für ihre Zukunft lernen sollten. Vielleicht hatte Kerschkamp recht, als er morgens in der Straßenbahn zu Appaz sagte: »Die wollen nur, dass wir keine Scheiß-Hippies werden. Davor haben die echt Angst!«

Zu Hause erzählte Appaz nichts von den diversen Strafmaßnahmen, denen er und die anderen ausgesetzt waren. Unbewusst ging er davon aus, dass seine Eltern, und insbesondere seine Mutter, die Ohrfeigen und Schläge zwar zweifellos empörend finden, es aber gleichzeitig doch niemals wagen würden, sich einzumischen und eine Konfrontation mit den Lehrern zu riskieren. Und irgendwie war sich Appaz auch nicht sicher, ob er nicht manchmal tatsächlich etwas machte, was man nun halt mal nicht tat. Womöglich waren die Lehrer tatsächlich im Recht, wenn sie solches Fehlverhalten mit Strafen belegten - wenn auch die Strafen häufig in keinem Verhältnis zu den Vergehen standen und Appaz sie oft ungerecht fand.

Aber seine Mutter würde wahrscheinlich nur sagen: »Du musst da durch« und einmal mehr darauf hinweisen, dass es nie gut sei, aufzufallen und »aus der Reihe zu tanzen«. Dieses Grundprinzip hatte sie sich zu eigen gemacht, nachdem sie als ehemalige BDM-Führerin mit aller Konsequenz hatte lernen müssen, dass das, was sie über Jahre für gut und erstrebenswert gehalten hatte, mit einem Male nichtig und falsch gewesen sein sollte.