- -

- 100%

- +

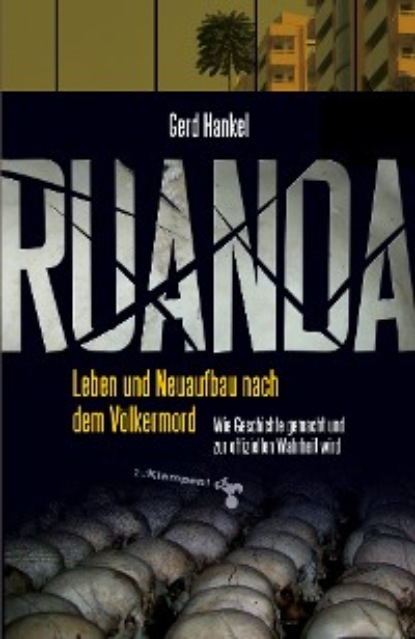

Gerd Hankel

Ruanda

Leben und Neuaufbau nach dem Völkermord

Wie Geschichte gemacht und zur offiziellen Wahrheit wird

Dieses Buch wird gefördert von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur.

© 2016 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe

www.zuklampen.de

Lektorat: Clemens Wlokas

Satz: Germano Wallmann · Gronau · www.geisterwort.de

Umschlaggestaltung: Hildendesign · München · www.hildendesign.de

Umschlagmotive: © Gerd Hankel

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017

Fotos der Bildteile: © Gerd Hankel

ISBN 978-3-86674-487-5

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.

Meiner Familie und

den Menschen in Ruanda

gewidmet.

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Karten Ruandas und des Ostkongo

Zeittafel

Einleitung

Teil I Erste Eindrücke, ein kurzer Rückblick und beginnende Reflexionen über die Fragwürdigkeit von Begriffen (im Jahr 2002)

1. Der allgegenwärtige Völkermord und das normale Leben

1.1 Ferne Verbrechen und Formen des legitimen Umgangs damit

1.2 Die Wahrheit der Sieger, die Wahrheit der Besiegten und die Notwendigkeit einer Vereinbarkeit von beidem

2. Die Gacaca-Pilotverfahren und ihre Wahrnehmung in Ruanda

2.1 Zwischen Verheißung und Zumutung – Aspekte einer widersprüchlichen justiziellen Herausforderung

2.2 Völkermord, Massaker und andere Verbrechen – Begriffe und ihre Botschaften zur Benennung von Unrecht

Teil II Eine neue Verfassung, erstmalige Präsidentschafts- und Parlamentswahlen und die Herausbildung eines Narrativs (in den Jahren 2003 und 2004)

1. Ein Staat konstituiert sich unter schwierigen Bedingungen, aber nach vorgefasstem Plan

1.1 Das Selbstverständnis der neuen ruandischen Politik und die Frage nach seiner Berechtigung

1.2 Der Unterschied zwischen geschriebenem Recht und praktischer Politik oder der Verweis auf die afrikanische Form der Demokratie

2. Zehn Jahre danach – Erinnerung an den Völkermord und Aufbau eines neuen Feindbildes

2.1 Individuelles Leid und dessen öffentliche Anerkennung – über Inhalt und Grenzen von Betroffenheit und Gedenken

2.2 Schlimmste Verbrechen, viele Täter, eine Schutzmacht: von Abgründen in dieser und jener Richtung

Teil III Die Zeit der Konsolidierung (in den Jahren 2005–2007)

1. Die Gesellschaft bekommt Helden

2. Gacaca beginnt im ganzen Land. Die Hoffnungen der Täter und die Befürchtungen der Opfer

Exkurs Was 1994 in Ruanda Täter zu Tätern machte und die Frage nach der Besonderheit der ausgeübten Gewalt

3. Die neue Politik nach außen. Vom Nutzen mächtiger Freunde

Exkurs Was den Völkermord in Ruanda vom Holocaust unterscheidet

4. Die neue Politik nach innen. Effizienz, Effizienz, Effizienz

Teil IV Ein selbstbewusster Staat in Afrika (die Jahre 2008–2010)

1. Siege (und Scheinsiege) in der Politik

Exkurs Entwicklungspolitik in Ruanda – zwischen Anbiederung, Verständnis und Kritik

2. Siege (und Scheinsiege) im Recht – vom zweifelhaften Erfolg rechtsoffensiver Maßnahmen

3. Siege (und Scheinsiege) im Krieg – das überraschende Bündnis mit dem Kongo und dessen Folgen

Teil V Die langen Schatten der Vergangenheit und die fortdauernde Vereitelung ihrer Aufhellung (die Jahre 2011 und 2012)

1. Gacaca – Ende und Ergebnis eines ambivalenten Unternehmens

2. Arusha – vom zweifelhaften Sinn einer gezügelten internationalen Strafjustiz

3. Die Gefährlichkeit oppositioneller Tätigkeiten innerhalb und außerhalb Ruandas

4. Die Lüge als politisches Prinzip? – Der Fall der Bewegung M 23 und seine grundsätzliche Bedeutung

Abschließende Bemerkungen, einschließlich eines Rückblicks auf die Jahre 2013 bis 2015 und einer Annäherung an die Frage: Wie viel Unrecht verträgt der Fortschritt?

Anhang

Abkürzungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Weitere Bücher

Fußnoten

Karte von Ruanda (bis 2006)

Hinweis: Die auf der Karte als Präfekturgrenzen bezeichneten gestrichelten Linien sind nach der 2006 erfolgten administrativen Neuordnung des Landes die Provinzgrenzen. Die als ganz im Süden liegend angegebene Stadt Nyanza liegt tatsächlich zirka 30 Kilometer nördlich von Butare. Zudem sind einige Städte umbenannt worden, so z. B. Gisenyi in Rubavu, Ruhengeri in Musanze, Byumba in Gikumbi, Gitarama in Muhanga, Cyangugu in Rusizi oder Butare in Huye. Häufig werden jedoch die alten und neuen Städtenamen nebeneinander verwendet.

© Heidrun Simm, 2012

(beide Karten)

Einleitung

Von April bis Juli 1994 fand in Ruanda ein Völkermord statt. Zwischen 500 000 und einer Million Menschen verloren ihr Leben.1 Die Täter stammten aus der Bevölkerungsgruppe der Hutu, der die große Mehrheit der Ruander angehörte. Die Opfer waren zumeist Tutsi, die die Minderheit innerhalb der ruandischen Bevölkerung bildeten, oder Hutu, die der Opposition zugerechnet wurden.

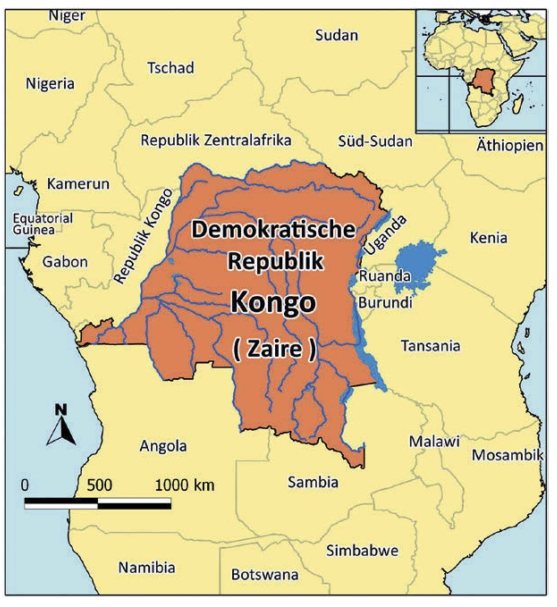

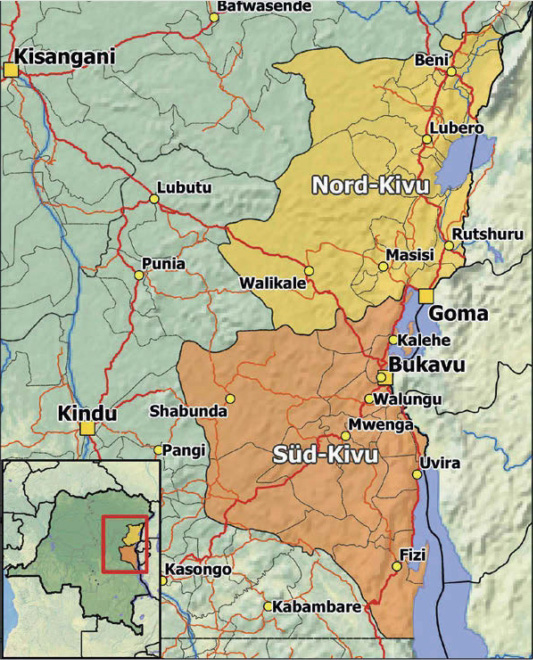

Der Völkermord war grausamer Höhepunkt eines Krieges, der am 1. Oktober 1990 begonnen hatte und der mit dem Völkermord noch nicht zu Ende war. Mal mehr, mal weniger intensiv begleitete dieser Krieg die erste Phase der politischen Konsolidierung in Ruanda und griff dann über auf das benachbarte Zaire. Offiziell zu Ende war er erst 2003, doch noch immer gibt es vor allem in den beiden Kivu-Provinzen im Osten der Demokratischen Republik Kongo, in die Zaire 1997 umbenannt worden war, bewaffnete Auseinandersetzungen, die nicht selten – zuletzt im Herbst 2013 und Frühjahr 2015 – kriegerische Formen annehmen.

In Ruanda selbst herrscht heute Frieden. Eine neue Verfassung wurde per Referendum angenommen. Sie verspricht politische Pluralität, unbedingte Achtung vor den Menschenrechten und Bewahrung demokratischer Strukturen. Drei Parlaments- und zwei Präsidentschaftswahlen haben stattgefunden, ohne dass es zu ernsthaften Spannungen gekommen wäre. Die Wirtschaft wächst, das Land modernisiert sich und erhöht ständig seine Attraktivität für ausländische Investoren. Kigali, die Hauptstadt, hat heute nichts mehr mit der verschlafenen Stadt zu tun, die es mal gewesen ist. Seit 1994 hat sich ihre Bevölkerung mehr als vervierfacht. Hotels, Bürotürme und Banken bestimmen das Stadtbild, Straßen wurden neu angelegt oder verbreitert und Glasfaserkabel verlegt, nicht nur in Kigali, sondern entlang aller größeren Verkehrsachsen des Landes.

»Vision 2020« heißt das Programm, das Ruandas künftiges Gesicht prägen soll. Es ist das Gesicht eines Staates, der sein Inlandsprodukt über Dienstleistungen erwirtschaftet und sich als Drehscheibe der ökonomischen Aktivitäten im Gebiet der Großen Seen begreift. Eines Staates, der selbstbewusst seine Zukunft gestaltet und alle Ruander in dieses Vorhaben einbezieht. Der für ein neues, modernes Ruanda steht, auf das die Ruander stolz sind und das wie ein Leuchtturm weit über seine territorialen Grenzen hinaus strahlt.

Schon jetzt ist das Land zu einem wichtigen Akteur in der afrikanischen Politik geworden. Bei der internationalen Friedensmission in Darfur ist es mit dem größten Kontingent vertreten, in der Afrikanischen Entwicklungsbank stellte es von 2005 bis 2015 den Präsidenten, und in der Ostafrikanischen Gemeinschaft ist ein Ruander seit 2011 Generalsekretär. Staatspräsident Paul Kagame gilt als Inkarnation des neuen afrikanischen Staatsführers, pragmatisch, ideologiefern und von ökonomischem Sachverstand, ein viel umworbener Gesprächspartner, wenn es um die Kooperation mit Afrika geht. Und die Frauenquote, die seine Regierung in Politik und Verwaltung eingeführt und auch der Wirtschaft nachdrücklich empfohlen hat, wird weltweit als vorbildlich gepriesen.

Es ist unübersehbar: Aus einem kleinen Land, so unbedeutend und entlegen, dass in ihm nahezu unbemerkt Krieg und Völkermord stattfinden konnten, ist ein Staat geworden, der in der Welt zur Kenntnis genommen wird. Ein vormals typischer Schauplatz des destruktiven Zusammenspiels von Ethnizismus, Landknappheit, Armut und Gewalt hat sich zu einem Symbol des Aufbruchs in Afrika entwickelt. Es scheint, dass in Ruanda der reflektierte Umgang mit der eigenen Vergangenheit und der Wille, daraus die notwendigen Lehren zu ziehen, eine überaus fruchtbare Symbiose eingegangen sind.

So gesehen ist es auch nicht verwunderlich, dass Ruanda große internationale Anerkennung und Unterstützung erfährt. Als Vertreter Afrikas war es ab Januar 2013 für zwei Jahre nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats. Für die weitere wirtschaftliche und soziale Entwicklung stellen Weltbank und Währungsfond immer wieder hohe Summen zur Verfügung, westeuropäische und nordamerikanische Staaten leisten Budgethilfe oder fördern gezielt bestimmte Projekte, vom Straßenbau bis hin zum Wiederaufbau der Justiz. Nichtstaatliche Organisationen (NGOs) arbeiten, gewöhnlich zusammen mit ruandischen NGOs, an der Überwindung der physischen und vor allem psychischen Folgen des Völkermords und engagieren sich in diversen Maßnahmen der offiziellen Versöhnungspolitik. Ausländische Studentengruppen und Mitglieder kirchlicher Vereinigungen gehen aufs Land oder in Provinzstädte und helfen durch ihre »Friedensarbeit« mit, den Appell des »Nie wieder!«, der vor beinahe siebzig Jahren, anlässlich der Verabschiedung der UN-Völkermordkonvention 1948, zur Verhinderung des Völkermordverbrechens lanciert worden ist, endlich Wirklichkeit werden zu lassen.

Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass der weltweiten Anerkennung und solidarischen Unterstützung heftige, erbitterte Kritik gegenübersteht. Folgt man ihr, dann ist es so, als ob es kein Übel der Welt gäbe, das nicht in Ruanda zu Hause ist. Massenmord, Beseitigung politischer Gegner mitsamt ihren Familien, Folter, Erpressung, Betrug und zynische Machtpolitik seien die wahren Merkmale des neuen Ruanda, behauptet sie. Ein Menschenleben sei dort nichts wert, mit großer Unerbittlichkeit werde das Land transformiert. Wer sich diesem Prozess widersetze oder zu widersetzen scheine, werde mundtot gemacht oder einfach liquidiert, denn hinter der Fassade des afrikanischen Musterstaates verberge sich eine Diktatur schlimmsten Ausmaßes. Deren Ziel sei der bloße, materiell lukrative Machterhalt, nicht das Wohl der Bevölkerung, die in ihrer übergroßen Mehrheit lediglich den Status von Marionetten habe.

Wie passt das zusammen? Wie ist es möglich, in Bezug auf ein Land zu zwei so diametral entgegengesetzten Aussagen zu gelangen? Aussagen, die am Ende auch dann noch zur Sprache kommen und stehen bleiben, wenn in die eine wie die andere Richtung nuancierter argumentiert wird, da es für Zwischentöne offensichtlich keinen Raum gibt. Guter oder böser Wille, blinde Zustimmung oder harsche Ablehnung können es allein nicht sein. So wie es deutliche Belege für einen beeindruckenden Fortschritt gibt, so gibt es ebenso deutliche Belege für zahlreiche Verbrechen, an deren Begehung der ruandische Staat beteiligt war, und sie stammen nicht nur aus der Zeit von Krieg und Völkermord, sondern auch aus dem Umfeld des letzten Präsidentschaftswahlkampfs vom August 2010 und sogar noch aus jüngster Zeit.

Nein, es ist anzunehmen und wird sich auch als zutreffend erweisen, dass das, was diese letztlich radikale Gegensätzlichkeit in der Wahrnehmung Ruandas erklärt, eng damit zusammenhängt, welcher Gebrauch von der jüngsten Vergangenheit des Landes gemacht wird. Denn dabei geht es um einiges. Es geht um die Deutungshoheit und Bestimmung eines Narrativs nach massiver Gewalterfahrung, um den Stellenwert von Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung beim Aufbau eines Staates und bei der Befriedung einer Gesellschaft, letztlich also – und vor dem konkreten Hintergrund nicht verwunderlich – um fundamentale Fragen der Moral und, je nach Perspektive, ihrer zynischen Umkehrung, die sich gleichwohl den Anschein höchster Moralität gibt. Auf diese Weise sind Projektionsflächen entstanden, die sich weiter verfestigen und auf denen die Meinungen und Handlungen der jeweils anderen Seite zwischen falsch, verhängnisvoll und verbrecherisch angesiedelt werden. Was für die einen Ausweis gelungener Versöhnung, ist für die anderen nur billiges Politspektakel. Wo die einen wirtschaftlichen Fortschritt erkennen, sehen andere gefährliche Trugbilder.

Eine Untersuchung über Ruanda zu schreiben, ist somit ein Unternehmen, das sich zwischen Extremen bewegt. Die Wahrheit in der oft beschworenen Mitte zu suchen, scheidet aus. Die ruandische Realität ist zu komplex und widersprüchlich, als dass einzelne ihrer Phänomene gegeneinander aufgerechnet werden könnten. Außerdem kann das, was in ihr kritikwürdig zu sein anmutet, nicht einfach durch sein Gegenteil gewissermaßen neutralisiert werden, ganz davon abgesehen, dass sich das als kritikwürdig Erscheinende unter gewissen Voraussetzungen sogar als alternativlos darstellen mag. Die Medienpolitik Ruandas beispielsweise ist selbst im afrikanischen Kontext als restriktiv zu bezeichnen. Zensur ist an der Tagesordnung, Journalisten werden verfolgt und verlassen das Land. Trotzdem klingt es durchaus nachvollziehbar, wenn die Regierung die rigiden Pressegesetze und die Kontrolle der Medien damit rechtfertigt, dass die Medien – Stichwort: Hassradio – eine Schlüsselfunktion bei der Durchführung des Völkermords gespielt hätten.

Doch wo sinnvollerweise ein Gesamtblick auf eine Entwicklung geworfen werden sollte, ist wegen der Fülle der zu verarbeitenden Informationen die Gefahr inhaltlicher Aussagelosigkeit nicht weit, die im Ergebnis mit der Sprachlosigkeit gleichzusetzen ist, von der der bosnische Jurist Jacob Finci einmal im Gespräch berichtete. Bei Wissenschaftlern, die durch den Besuch von Schauplätzen der Massengewalt Empirie und Theorie anschaulich verbinden wollten, stellte er fest: »Diejenigen, die zu uns nach Sarajewo kamen, um mehr über den Krieg und dessen Auswirkungen zu erfahren, lassen sich«, so Finci, »in drei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe bleibt wenige Wochen, hat alles verstanden und kann alles erklären und ihren Publikationen ist dann auch jeder Zweifel fremd. Die zweite Gruppe bleibt länger, in der Regel einige Monate, in denen sie die vergangene Kriegsgewalt gewöhnlich unter einer bestimmten Fragestellung untersucht. Am Ende ist die Frage beantwortet, die Master- oder Doktorarbeit sieht ihrer Vollendung entgegen. Verstehens- und Erklärungsfähigkeit sind zwar nur auf einen Geschehensausschnitt beschränkt, werden aber notfalls mit der für Halbwissende typischen Vehemenz vertreten. Die dritte Gruppe von Wissenschaftsbesuchern, zahlenmäßig die kleinste, bleibt schließlich länger als ein Jahr oder kehrt immer wieder für längere Zeit zurück. Eine Publikation, die Spiegel des Aufenthalts sein könnte, erscheint dennoch nicht. Es erscheint gar nichts, weil die Fähigkeit zu schreiben abhanden gekommen ist. Das ursprüngliche Forschungsvorhaben, noch aus der Ferne formuliert, hat sich nämlich laufend infolge der wechselnden Eindrücke und des wachsenden Einblicks verändert. Was vorher noch klar gewesen ist, ist es jetzt nicht mehr. Statt Antworten entstehen ständig neue Fragen.«

Das vorliegende Buch ist das Resultat einer langjährigen Beschäftigung mit Ruanda. Sie begann 2002, als sich das Land anschickte, sich mit Hilfe der Gacaca-Justiz2 intensiv seiner jüngsten Vergangenheit zuzuwenden, als die politische Übergangszeit zu Ende ging und Vorbereitungen getroffen wurden für die Annahme einer neuen Verfassung und für die Durchführung von Präsidentschafts- sowie Parlamentswahlen, den ersten Wahlen, die, wie die neue Verfassung versprach, frei und gleich sein sollten. Sie endete zunächst 2012 mit dem offiziellen Abschluss der Gacaca-Justiz, geht dann aber noch kursorisch auf die Entwicklung bis 2015 ein. Zu diesem Zeitpunkt ist die Untersuchung schon lange nicht mehr nur auf Ruanda bezogen, sondern nimmt auch dessen Verhältnis zum großen Nachbarn Kongo und die Situation in den Grenzregionen in den Blick. Dazwischen liegen weitere Stationen der Untersuchung, die sich auf die verschiedenen Phasen der juristischen Aufarbeitung des Völkermords vor allem durch die Gacaca-Gerichte beziehen, auf eine tiefgreifende Verwaltungsreform, die forcierte Öffnung des Landes für ausländische Investitionen, das hohe Wirtschaftswachstum, aber auch auf Putschversuche, die Ausschaltung von Regimegegnern, eine allgemeine Verschärfung des innenpolitischen Klimas, erneute Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sowie offene und verdeckte Militäroperationen in der Demokratischen Republik Kongo. Und dazwischen liegt auch die Rezeption einer beständig steigenden Wahrnehmung des Landes durch Medien und Literatur. Die Versuche Ruandas und seiner Bevölkerung, aus dem Schatten der gewaltgeprägten Vergangenheit zu treten, boten reichlich Stoff für Artikel, Filme und Reportagen, und die Zahl der Bücher, Fachpublikationen und Romane, die vornehmlich in Europa und Nordamerika erschienen sind, ist kaum noch zu überblicken.

Wenn im Folgenden auf alle diese Entwicklungen eingegangen wird, spiegelt sich darin die Weiterung des Untersuchungsansatzes, die nicht geplant war. Es sollte zunächst um Gacaca gehen und um die Frage, ob und inwieweit sie eine sinnvolle Variante der Transitional Justice ist. Dass dabei auch historische Abläufe zu berücksichtigen sein würden, erschien angesichts der bekannten Vorgeschichte des Völkermords als selbstverständlich, nicht aber, in welchem Ausmaß darüber hinaus das Augenmerk auf Aspekte gelegt werden musste, die normalerweise weit ab von der Justiz anzusiedeln sind. Als eine von drei klassischen Staatsgewalten steht sie überall dort, wo es Gewaltenteilung gibt, in einer Wechselbeziehung zu den übrigen Gewalten. Insofern stellt Ruanda keine Ausnahme dar. Auffallend ist dort jedoch, wie sehr die Justiz – allen voran die Gacaca-Justiz – als Aushängeschild eines neuen Ruanda präsentiert wird, eines Ruanda, das entschlossen die Lehren aus der Vergangenheit zieht und mit gleicher Entschlossenheit die Herausforderungen der Zukunft annimmt. Alles wird umgestaltet – Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft – und immer ist es die Justiz, die den Legitimationsrahmen liefert. Wer ihre Botschaften verstehen will, sollte den außerjustiziellen Bereich kennen. Und wer diesen kennt, weiß, warum die ruandische Justiz so funktioniert, wie sie funktioniert.

Ausgangs- und Zielpunkt ist immer und überall der Völkermord. Die Tatsache, dass er geschehen konnte und von den Konstrukteuren eines neuen Ruanda beendet wurde, erlaubt keine kritischen Nachfragen. Das ist zunächst überaus verständlich. Immerhin geht es um mehrhunderttausendfachen, insgesamt sogar um millionenfachen Mord. Es geht um Überlebende, die nicht aus der Endlosschleife der Gewalt in ihren Köpfen herauskommen und deren Traumatisierung sich auf das soziale Umfeld überträgt. Es geht um Täter, die das »Weiterleben« allein für sich fordern und wieder ihren Platz in der ruandischen Gesellschaft beanspruchen. Und es geht um die unaufhörlich praktizierte Umkehrung von Täter und Opfer, nicht etwa aus politischem Kalkül, sondern aus Überzeugung und mit großem Skandalisierungspotenzial. Dass das Land mit etwa 26 000 km2 zu den kleinsten Afrikas gehört und zugleich mit über 400 Einwohnern pro Quadratkilometer die zweithöchste Bevölkerungsdichte des Kontinents hat (nur in Mauritius leben mehr Menschen auf dem Quadratkilometer), befördert noch die Entstehung und Intensivierung widersprüchlicher Emotionen. Wo Nachrichten und Gerüchte im Nu von Nord nach Süd oder von West nach Ost durch das Land eilen und jeweils eigene Wahrheiten schaffen, ist immer wieder Raum für Grundsätzliches, das umso apodiktischer vertreten wird, je bedeutungsvoller sein Erörterungsgegenstand erscheint. Und was kann bedeutungsvoller sein als die Frage von Leben und Tod, wie sie in einem Völkermord und dem Umgang damit allgegenwärtig ist. Sie lässt niemanden gleichgültig und fordert den Staat, Vorkehrungen zu treffen, um den fragilen inneren Frieden zu wahren.

Aber wo verläuft die Grenze zwischen der Politik eines Staates, der ein unbestreitbar sinnvolles Ziel durchaus auch kompromisslos durchzusetzen versucht, und einer Politik, die jede Kritik mit dem Hinweis auf den Völkermord und seine imperativen Lehren zum Schweigen bringt, um zuallererst den eigenen Herrschaftsanspruch zu sichern? Da, wo Machtpolitik zu Willkür und Unterdrückung wird, könnte man sagen, wo Transitional Justice ein Deckmantel ist zur Kaschierung von Interessen, die notfalls mit Gewalt – und nicht nur der justiziellen – durchgedrückt werden, wo also, in anderen Worten, die Vergangenheit ohne Rücksicht auf ihre Opfer instrumentalisiert wird.

Eben dies geschah in Ruanda, und es geschieht dort bis heute. Nicht in einer Weise, die es sofort auffällig gemacht hätte oder die sich im täglichen Leben immer noch unmittelbar bemerkbar macht. Die Verantwortlichen in Ruanda wissen, dass die Entwicklung des Landes, dessen Name und Lage vormals nur vergleichsweise wenigen bekannt war und das heute gleichwohl eindeutige Assoziationen weckt, aufmerksam verfolgt wird, weit aufmerksamer jedenfalls als die anderer Länder der Region. Die Verantwortlichen wissen auch, dass Ruanda zu einer Art Testfall für die Entwicklungsfähigkeit subsaharischer Staaten geworden ist: weg von Diktatur, Gewalt und Krieg, hin zu Demokratie, Rechtsstaat und Frieden. Diese Erwartungen bedienen sie mit großem Erfolg. Nicht nur rege Bautätigkeiten und zahlreiche Investitionsprogramme, auch Hinweistafeln und Plakate, die bis in die letzten Winkel des Landes hinein von Einheit und Versöhnung künden, sind augenfällige Zeugen eines Aufbruchs, der nahezu Bilderbuchcharakter hat.

Es gibt allerdings auch ein anderes Ruanda. Es ist das Ruanda, das sich dem ausländischen Besucher erst nach einiger Zeit zu erschließen beginnt. Und dieses Ruanda ähnelt sehr der bereits erwähnten zweiten Seite dieses Landes, nur dass sich die Gewalt weitaus subtiler vollzieht. Die Repression funktioniert lautlos, die Werkzeuge sind oft genug gezeigt worden, jede Ruanderin und jeder Ruander kennt sie und weiß, dass ein Aufbegehren zwecklos ist. Umso leichter fällt es der Staatsmacht, die dunkle Seite des Regimes unsichtbar zu machen. Die an europäischen oder nordamerikanischen Universitäten geschulte Rhetorik ihrer Repräsentanten in Sachen Entwicklung, Selbstbestimmung und Menschenrechte, deren eisenharte und doch einnehmende Argumentationsweise und der, bei wachsendem Widerspruch zu internationalen Rechtsstandards, zuverlässige Verweis auf die gemeinschaftsbildende ruandische Tradition lassen den Eindruck entstehen, in einem Land zu sein, das selbstbewusst und mit der gebotenen Energie auf dem Weg in eine bessere Zukunft ist.