- -

- 100%

- +

Wer wollte da an Gewalt und Unterdrückung denken? Wer es dennoch tat, wurde umgehend korrigiert. Weil der Völkermord Ruanda als ein Beispiel für Zivilisationsversagen in die Menschheitsgeschichte eingeschrieben habe, hieß es dann sinngemäß, stünde es Vertretern dieser Zivilisation, die Menschenrechte und deren Schutz in fein ziselierter Ausprägung auf ihre Fahnen geschrieben hätten, nicht an, den Leidtragenden dieses Versagens Vorwürfe zu machen. Ermutigende Begleitung beim Staatsaufbau sei angeraten, ansonsten Zurückhaltung die angemessene Reaktion.

Als ich im Frühsommer 2002 erstmals nach Ruanda reiste, bedurfte es dieses Rats nicht. Das Verbrechen war, so dachte ich, zu groß und zu eindeutig. Gut und Böse waren klar getrennt. Täter waren Täter, und Opfer waren Opfer. Dazu gab es noch die Perspektive einer Vergangenheitsaufarbeitung, die traditionelle ruandische Werte mit der Lösung eines gewaltigen innergesellschaftlichen Konflikts zu verbinden versprach. Getragen von gesamtgesellschaftlicher Ermutigung sollten Täter und Opfer friedlich, ja baldmöglichst versöhnt zusammenleben. Das verdiente einfach ein besonderes, wohlwollendes Interesse, umso mehr als es, wie im ersten Teil des Buchs dargestellt, ein von seinem Umfang und von seiner Intensität her betriebenes Vorhaben war, das im Vergleich mit den Erfahrungen anderer Länder seinesgleichen suchte. Wie zu sehen sein wird, waren die Hoffnungen, die an Gacaca geknüpft wurden, trotz einiger Bedenken auf Seiten der Opfer riesig. Gerechtigkeit sollte stattfinden und über den Prozess der Vergangenheitsaufarbeitung eine Geschichte des Landes geschrieben werden, in der sich möglichst viele Ruanderinnen und Ruander wiederfinden und die darum ein umso solideres Fundament für das künftige Zusammenleben abgeben würde.

Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis deutlich wurde, dass das Drehbuch für diese Geschichte nicht von den Ruanderinnen und Ruandern selbst geschrieben werden würde. Es waren die neuen Machthaber, die das Drehbuch verfassten. Die meisten von ihnen hatten den größten Teil ihres Lebens im Exil in der anglophonen Nachbarschaft Ruandas (Uganda, Tansania) verbracht und ziemlich klare Vorstellungen davon, was nun geschehen sollte und vor allem, wie sie es erreichen wollten. Eine Vorahnung davon erhielt ich bereits während der ersten Gacaca-Pilotverfahren, die ich besuchte. Es bestand auf offizieller Seite eine klare Vorgabe, was verhandelt werden sollte. Wenn auch das anzuwendende Recht so formuliert war, dass es allgemein und ohne Beschränkung auf eine Tätergruppe galt, ließen Gacaca-Beauftragte des Staates doch keine Zweifel daran, dass nur Völkermordverbrechen angeklagt werden würden, Verbrechen von Hutu an Tutsi also. Umgekehrte Verbrechenskonstellationen, das heißt Verbrechen von Tutsi an Hutu, während und nach der Eroberung des Landes und der Beendigung des Völkermords begangen, gehörten logischerweise nicht dazu. Noch sagten die Beauftragten das nicht laut und bestimmt. Die weit verbreitete Hoffnung, mit der die Menschen in Ruanda der justiziellen Beschäftigung mit Krieg und Völkermord entgegensahen, sollte nicht zu sehr erschüttert werden.

Diese Zurückhaltung gab es 2003 und endgültig 2004 nicht mehr. Wie ich im zweiten Teil des Buchs darstellen werde, sind die neue Verfassung sowie die Wahlen des Jahres 2003 und deren Ergebnisse ein unmissverständlicher Hinweis auf den Willen der neuen Führung, die Macht nicht aus den Händen zu geben. Die Selbstlegitimierung duldete keinen Widerspruch, erst recht nicht nachdem 2004 der zehnte Gedenktag an den Völkermord begangen worden war. Inmitten weltweiter Aufmerksamkeit (nicht allerdings in entsprechend repräsentativer Anwesenheit) beanspruchten dort die Führer des neuen Ruanda die alleinige Herrschaft über Inhalt und Vermächtnis der ruandischen Geschichte. Sie erinnerten an die jahrzehntelange Demütigung und Verfolgung der Tutsi, erklärten die Notwendigkeit des organisierten Widerstands gegen das Unterdrückungsregime der Hutu, beklagten die Gleichgültigkeit der Welt gegenüber dem Völkermord in Ruanda und forderten auf zu Einheit, Wachsamkeit und Stärke als Garantien für ein friedliches Ruanda. Das zu erkennen und zur Richtschnur künftigen Handelns zu machen, sei, so die Führer des neuen Ruanda in ausnahmslos jeder Ansprache, die Verpflichtung der Zukunft. Und wer könne diese Verpflichtung besser und glaubwürdiger übernehmen als diese Führer selbst, die sich mit ihren Soldaten als Einzige dem Wüten der Völkermörder entgegengeworfen hätten, war die mitklingende zusätzliche Botschaft. Es war unüberhörbar: Ein Narrativ wurde konturiert und inhaltlich sowie personell besetzt.

Dann, einige Monate später, las ich im Buch von Roméo Dallaire über seine Zeit als Kommandeur der UN-Friedensmission in Ruanda (1993–1994) eine Passage, in der er die Rückkehr von Tutsi aus der Diaspora im Spätsommer 1994 beschreibt. Er sieht viele hässliche Szenen, als die Rückkehrer in Kigali Hutu aus ihren Häusern vertreiben, um sie widerrechtlich in Besitz zu nehmen. Niemand schreitet dagegen ein. Dallaire wörtlich, unter dem Eindruck dieser Bilder: »Mir stellte sich unversehens die bittere Frage, ob der Feldzug und der Völkermord nicht orchestriert worden waren, um den Weg frei zu machen für eine Rückkehr Ruandas zum Status quo vor 1959, wo die Tutsi allein das Sagen gehabt hatten. Zehn Jahre später wollen diese beunruhigenden Fragen in mir noch immer keine Ruhe geben, besonders im Lichte dessen, war seither in der Region geschehen ist.«3

Ein ungeheurer Gedanke, und einer, der wohl mehrmals gelesen werden muss, wenn er ganz begriffen werden will. Diejenigen, die sich als die Befreier des Landes von einem völkermörderischen Hutu-Regime präsentieren und daraus den unbedingten moralischen Anspruch für die Gestaltung seiner Zukunft herleiten, sollen Krieg und Massenmord willentlich herbeigeführt haben? Sie sollen aus reinem Machtinteresse gehandelt haben und dabei buchstäblich über Leichen gegangen sein? Ist also das offizielle Wehklagen über die vielen Opfer und über die selbstsüchtige Arroganz des Westens nichts als eine zynische Inszenierung? – Ein schwer erträglicher Gedanke, selbst wenn man schon den einen oder anderen Blick in die Untiefen menschlichen Verhaltens geworfen hat.

Doch Roméo Dallaire ist nicht irgendwer. Über ein Jahr lang war der Kanadier vor Ort und hat sich ein Bild machen können von den handelnden Personen und ihren Motiven. Bei ihm liefen alle Informationen zusammen. Er traf sich mit Vertretern der extremistischen Hutu-Regierung und mit Militärs, für die die Zukunft Ruandas nur ohne Tutsi denkbar war. Er traf sich auch mit Vertretern der sogenannten Befreiungsarmee, meist mit deren Anführer Paul Kagame, die den Fanatismus der Gegenseite in eigene Stärke umzuwandeln verstanden und doch weit weniger vom Schicksal der bedrohten Menschen als vom Ziel der möglichst uneingeschränkten Erlangung der Macht angetrieben waren. Davon ist bei Dallaire an mehreren Stellen zu lesen und der Umstand, dass er dies noch Jahre später so aufgeschrieben hat, spricht gegen einen nur oberflächlichen Eindruck. Sein Stellvertreter, der belgische Oberst Luc Marchal, kommt im Übrigen in seinen Erinnerungen an seine Dienstzeit in Ruanda zum selben Ergebnis.4 Es sei Kagame und seiner Armee allein um die Erlangung der Herrschaft gegangen. Der Preis, den die Bevölkerung und namentlich die Tutsi dafür bezahlen mussten, spielte keine Rolle, schreibt Marchal.

Aber macht das einen Völkermörder etwa nicht zu einem Völkermörder? Ist das Verbrechen eines Hutu, der Tutsi – Männer, Frauen, Kinder – umgebracht hat, deshalb ein weniger großes Unrecht? Sind Paul Kagame und die Kämpfer seiner Befreiungsarmee die eigentlichen Täter? Dergleichen zu behaupten wäre Unsinn. Die Hutu, die getötet und den Völkermord begangen haben, diejenigen unter ihnen, die zur bösesten Erniedrigung und Vernichtung der Tutsi-Nachbarn aufgestachelt haben, waren keine willenlosen Werkzeuge eines abgefeimten Kriegsgegners. Sie wussten, was sie taten, wenn sie es auch aus unterschiedlichen Motiven oder Situationen heraus taten.

Mit ebensolcher Bestimmtheit allerdings wird man sagen müssen, dass auch der Kriegsgegner, an seiner Spitze Paul Kagame mit seinen Offizieren, eine Verantwortung für die dramatische Zuspitzung der Ereignisse trägt – sofern die Auffassung von Dallaire und Marchal über Vorgeschichte und Verlauf des Völkermords zutreffend ist. Dass sie das ist, davon sind viele Ruander überzeugt. Ich selbst sprach mit Hunderten von ihnen. Mit Männern und Frauen, Hutu und Tutsi, Tätern und Überlebenden, in allen Teilen dieses kleinen Landes, immer wieder und über Jahre hinweg. Von wenigen Ausnahmen abgesehen waren sie überzeugt davon, Opfer eines teuflischen Plans geworden zu sein und hatten jeweils Geschichten zu erzählen, die ihre Überzeugung begründeten.

Ob diejenigen unter meinen Gesprächspartnern, die Täter waren, sich aus Berechnung, Scham oder Wut so äußerten, weiß ich bis heute nicht. Darum waren und sind die Gespräche mit den Tätern auch nicht ursächlich für mein sich allmählich herausbildendes Verständnis von der fürchterlichen Instrumentalisierung des Völkermords durch die neuen Machthaber. Das wurde vielmehr zum einen beeinflusst durch den Schmerz der Überlebenden, die zum Teil mehrere Dutzend Familienmitglieder verloren hatten (der Preis, den die Tutsi-Minderheit laut Kagame angeblich »für die Sache« zahlen musste)5 und die in ihrer Erinnerung obendrein vergeblich nach einem Grad an Diskriminierung suchten, die ein militärisches Eingreifen zu ihrem Schutz gerechtfertigt hätte. Zum Zweiten war es der Kollektivschuldvorwurf, der sich pauschal und mit erheblicher Vehemenz an die Hutu-Bevölkerung richtete, obwohl viele Tutsi von Hutu gerettet worden waren (unter Umständen und in einer Größenordnung, die die Deutschen der 1930er und 1940er Jahre beschämen müssten), und der zudem absichtlich ignorierte, dass auch Hutu zu den Opfern der Massaker zählten (Oppositionelle und »gebildete Hutu« aus dem Süden, die nach Meinung der Extremisten aus dem Norden des Landes durchweg als zu »weich« und »unzuverlässig« galten). Zum Dritten schließlich zeigte mir die Art und Weise, in der die neuen Machthaber sich den Staat, dessen Bevölkerung und Geschichte aneigneten, dass an einer wirklichen Aufarbeitung des Völkermords kein Interesse bestand. Autoritär in der Vorgabe einer Wahrheit, die von der großen Mehrheit der Ruanderinnen und Ruander nicht geteilt wurde und wird, und in der Folge zunehmend totalitärer agierend, um Widerstand im Keim zu ersticken, das war und ist nach meinem Eindruck der vorherrschende Wesenszug des neuen Ruanda.

Was daraus konkret für das Land Ruanda, das Leben der Ruanderinnen und Ruander und – auch sie waren unmittelbar betroffen – die Menschen im Ostkongo folgte, beschreibe und erkläre ich in den Teilen drei bis fünf des Buchs. Die Periodisierung, die ich hier wie in den vorhergehenden zwei Untersuchungsteilen vorgenommen habe, ist keine offizielle. Sie entspringt meiner persönlichen Wahrnehmung der Entwicklung Ruandas, in der Schwerpunkte gesetzt und Selbstbilder geprägt wurden. Ich habe sie in Überschriften zusammengefasst und ihnen die Darstellung der jeweiligen Entscheidungen, Geschehensabläufe und ihrer Hintergründe zugeordnet. Immer dabei, als gewissermaßen klettenartiger Begleiter der einzelnen Untersuchungsschritte, ist der pragmatische Zynismus des Regimes. Wer, einem einmal gefassten Plan zufolge, die Macht wollte, musste eben alles unterdrücken, was diesen Plan gefährden könnte. Wie sagte mir einer der höchsten Gacaca-Beauftragten 2005, als Ruanda in die Phase der geplanten Konsolidisierung eintrat: »Wir werden nur die Völkermordverbrechen zur Verhandlung zulassen. Ließen wir alle Verbrechen zur Verhandlung zu, würde uns die ganze Sache um die Ohren fliegen.«6

So geschah es, und der Begriff des Völkermords begann, die jahrelange Abfolge von Krieg, Vertreibung und Massenmord in einer Ausschließlichkeit zu dominieren, die eine differenziertere Sicht erschwerte. Als weitere Erschwernis kam noch hinzu, dass die Diskussion über Ruanda zu einem Tummelplatz für Verschwörungstheoretiker, Völkermordleugner oder Anhänger der Theorie vom doppelten Völkermord (einem an den Tutsi, einem an den Hutu, jeweils 1994 mal von extremistischen Hutu, mal von extremistischen Tutsi begangen) wurde. Auf ein Unrecht kam ein viel größeres, ein so großes, dass es das erste (sofern es überhaupt anerkannt wurde) zum Verschwinden brachte, das war und ist ihr Credo, das sie umso lauter herausposaunen, je erfolgreicher sich das neue Ruanda präsentiert.

Die dritte Gruppe der von Jacob Finci skizzierten empiriebedachten Wissenschaftler schwieg, stumm gemacht von der Vielzahl widersprüchlicher Eindrücke und Berichte, die sie über eine lange Zeit sammelten. Und in der Tat war auch die Geschichte Ruandas vor, im und nach dem Völkermord komplex und von gegensätzlichen Interessen geprägt, die notfalls gewaltsam durchgesetzt wurden. Aber es gibt Antworten und Erklärungen, die darüber Aufschluss geben, wie der Neuaufbau Ruandas nach dem Völkermord vonstatten ging und warum die neue Staatsmacht so agierte, wie es sich in etlichen Entscheidungen und Maßnahmen äußerte. Es ist eine dunkle Geschichte und sie bleibt dunkel, auch wenn die eingangs angesprochene andere Seite in der Entwicklung des Landes, wonach Ruanda ein subsaharischer Vorzeigestaat geworden ist, in den Vordergrund gerückt wird. Man mag dazu neigen, diese Seite der Geschichte für die eigentliche zu nehmen und mit Unverständnis und Ablehnung auf Kritik an Ruanda zu reagieren. Ich halte das für falsch. Wenn die Gründungslüge des neuen Ruanda ignoriert und die Implementierung totalitärer Strukturen verharmlost werden, kann aus dem Ergebnis dieses Vorgangs nicht die Existenz einer stabilen und geeinten Gesellschaft (zudem noch mit einer ebensolchen Perspektive) herausgelesen werden. Im Schlussteil des Buchs werde ich noch einmal darauf zu sprechen kommen.

Nun noch einige abschließende Bemerkungen, zunächst zur Quellenlage: Durch Krieg und Völkermord wurden viele Dokumente zerstört. Im Prozess des staatlichen Neuaufbaus nach 1994 wurden, gerade in den Anfangsjahren, viele Maßnahmen und Entscheidungen nicht festgehalten und/oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aber auch für spätere Jahre fehlt es oft an verlässlichen Quellen, besonders in den Bereichen, die, wie die Justiz oder das Militär, als sicherheitsrelevant galten. In diesen Fällen wurde von einer gewissen faktischen Dichte auf die Existenz einer entsprechenden Rechts- oder Ermächtigungsgrundlage geschlossen.

Wo Informationen in diesem Buch auf Personenquellen beruhen, wurden diese anonymisiert. Sich in Ruanda kritisch über das Land und seine führenden Kräfte zu äußern, ist sehr gefährlich.

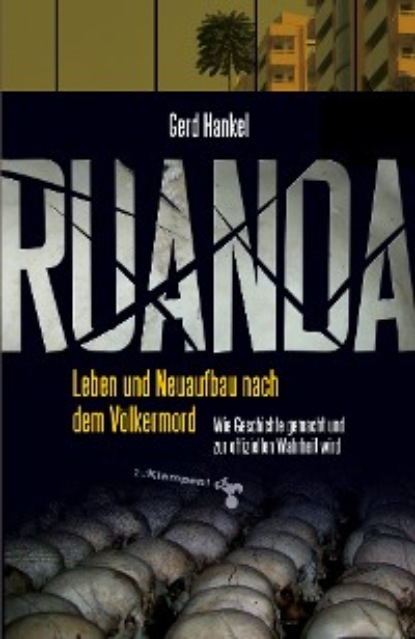

Namen von Institutionen sowie Abkürzungen werden bis 2007 in ihrer französischen Form genannt, danach, als das Englische in Ruanda zur dominierenden offiziellen Sprache wurde, auf Englisch. Die Fotos am Ende eines jeden der fünf Untersuchungsteile dieser Arbeit sind so angeordnet, dass sie den inhaltlichen Aufbau des Untersuchungsteils spiegeln. Die Übersetzungen der französischen oder englischen Originaltexte ins Deutsche stammen vom Autor. Die im Buch angegebenen Internetquellen wurden letztmalig am 5. Juli 2016 aufgerufen.

Und zum Schluss: Die Verwendung der Begriffe »Hutu« und »Tutsi« ist im zeitlichen Umfeld des Völkermords zu dessen Verständnis erforderlich. Sie jedoch auch in einem größeren zeitlichen Abstand zu diesem Verbrechen und bis in die Aktualität hinein zu benutzen, kann möglicherweise befremdlich wirken. Der Eindruck könnte entstehen, als würde über die Zuschreibung eines Hutu- oder Tutsi-Attributs die Identität einer Person hauptsächlich auf ihre Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe reduziert. Das ist in keiner Weise beabsichtigt. Allerdings ist es auch eine Tatsache, dass trotz der offiziellen Devise »Wir sind alle Ruander« jeder und jede in Ruanda, einschließlich der Hauptstadt Kigali, weiß, »wer wer ist«. Das hat seine Gründe gewiss in der Vergangenheit, aber auch in dem, was auf den folgenden Seiten zu lesen sein wird.

Teil I

Erste Eindrücke, ein kurzer Rückblick und beginnende Reflexionen über die Fragwürdigkeit von Begriffen (im Jahr 2002)

Acht Jahre nach dem Völkermord sind die Spuren der Verbrechen noch allgegenwärtig. Auffallend ist allerdings, wie geteilt die Erinnerung ist. Allen Ruanderinnen und Ruandern gemeinsam ist die Hoffnung, dass ihnen durch die bevorstehende systematische justizielle Aufarbeitung der vergangenen Verbrechen Gerechtigkeit widerfahren wird. Die Hoffnung macht sich vor allem an der traditionellen Gacaca-Justiz fest, die in erster Linie nicht der Bestrafung der Täter, sondern der Wiederherstellung des Friedens innerhalb einer sozialen Gemeinschaft verpflichtet ist. Schon deshalb scheint sie vor dem Hintergrund bereits bekannter Wege, sich mit Massenverbrechen zu beschäftigen, einer besonderen Aufmerksamkeit wert. Hinzu kommt, dass Gacaca in Ruanda als eine Form der Justiz gilt, die der internationalen in Gestalt des Gerichtshofs in Arusha weit überlegen ist. Dort, wo die Verbrechen begangen wurden, sollen sie verhandelt werden, nicht fernab in einer anderen, verständnislosen Welt.

1. Der allgegenwärtige Völkermord und das normale Leben

Am Anfang, im Frühsommer des Jahres 2002, stehen Fragen, Fragen wie: Ist das ein Völkermörder? Wo war wohl diese Frau zur Zeit des Völkermords? Stammt die tiefe Narbe von einem Machetenhieb? Wer ist überhaupt ein Hutu, wer ein Tutsi? Dann, nach einigen Wochen, folgt Verwunderung. Verwunderung darüber, dass das Leben augenscheinlich seinen ganz normalen Gang geht. Menschen unterhalten sich, lachen und gehen ihrer Beschäftigung nach. Dass hier in diesem Land, oft als Idylle aus tausend Hügeln bezeichnet, vor beinahe genau acht Jahren ein Völkermord stattgefunden hat, vor aller Augen und mit Hunderttausenden von Toten, scheint undenkbar.

Natürlich sind dergleichen Fragen und Reaktionen naiv. Kein Verbrechen ist so groß, dass es noch nach Jahren dem zufälligen Blick erkenntlich wird. Kein Schmerz ist so präsent, dass er sich fortwährend auch dem Unbeteiligten gegenüber äußert. Keine Idylle so perfekt, dass dort nicht auch Abgründiges vorstellbar wäre. Und trotzdem. Es gibt Erinnerungen, die sich an Bildern und Eindrücken festmachen und darum stärker sind als der Naivitätseinwand. Da ist die Szene, aus der Distanz gefilmt und etliche Male gezeigt, von den zwei Männern, die auf einer rötlich schimmernden unbefestigten Straße Tutsi töten. Mit Wucht schlagen sie mit ihren Macheten auf menschliche Körper ein, einmal, zweimal, dreimal, bis diese hingestreckt und zu keiner Bewegung mehr fähig sind. Da ist das Buch von Philip Gourevitch mit dem verstörenden Titel »Wir möchten Ihnen mitteilen, daß wir morgen mit unseren Familien umgebracht werden«, in dem in verschiedenen Episoden von der kalten Brutalität der Mörder und der Ausweglosigkeit der Situation derer berichtet wird, die von Hutu-Tätern für den Tod bestimmt waren. Und da sind schließlich noch die vielen Szenen, die für die Gleichgültigkeit stehen, mit der die Welt im Frühjahr 1994 auf das Geschehen in Ruanda geblickt hat: Um Hilfe flehende Frauen, Kinder und Männer, die ihrem Schicksal überlassen werden. Von UN-Soldaten gerettet werden nur Menschen mit heller Hautfarbe, Einheimische bleiben zurück, ja werden sogar gewaltsam zurückgestoßen und, woran für alle Beteiligten nicht der geringste Zweifel bestehen konnte, den in Sichtweite wartenden Killern zur Ermordung freigegeben. Es handle sich um eine rein innerruandische Angelegenheit, in die sich einzumischen nicht angeraten sei, hieß es damals.

Jetzt, im Frühsommer 2002, kommt der Besucher, auf dem Flughafen der Hauptstadt Kigali gelandet, in ein Land, das sich ganz entschieden der Zukunft zugewandt hat. Schon im Flughafengebäude künden große Bildtafeln von den Schönheiten des Landes. Endlose Hügellandschaften, terrassenförmig angelegte Felder, ein Sonnenuntergang am Kivusee, freilebende Gorillas in den Ausläufern der Virunga-Kette, jener Reihe von fünf Vulkanen, die die Grenze zu Uganda und zum Kongo bilden.

Über eine mäßig befahrene zweispurige Straße geht es Richtung Stadtzentrum. An ihren Rändern stehen Werbetafeln der einheimischen Kaffee- und Teeindustrie, auf anderen versprechen Telefonnetzbetreiber landesweit einen lückenlosen Empfang oder kündigt eine internationale Hotelgruppe die baldige Eröffnung eines Kongresszentrums an. Vorbei an dem Parlamentsgebäude, das nunmehr das Übergangsparlament beherbergt und noch deutlich sichtbare Spuren eines Granatenbeschusses zeigt, und vorbei an einer Reihe von Geschäften, kleineren Dienstleistungsunternehmen und Büros, die das Kigali Business Center ausmachen, kommt der Kleinbus nach Kiovu, einem zentral gelegenen Stadtteil, der von der Einfallstraße in zwei Hälften getrennt wird. Rechts, in Kiovu des pauvres, lebten die Armen, links, in Kiovu des riches, die Reichen und Diplomaten, erklärt mir der Beifahrer auf Französisch. Er ist es auch, der den Bus gezielt zum Hôtel des Mille Collines dirigiert. Am französischen Kulturzentrum vom Kreisverkehr rechts ab, einer ansteigenden Straße folgend, erscheint es nach gut 200 Metern auf der rechten Seite. Das Hotel, das zum Symbol der Hoffnung inmitten des Völkermords geworden ist. Während ringsumher die Menschen zu Zehntausenden getötet wurden, war es Zufluchtstätte für mehr als eintausend Tutsi, die dort dank der UN-Präsenz, vor allem aber dank des Verhandlungsgeschicks des Hotelgeschäftsführers, einem Hutu mit guten Verbindungen zu den politischen und militärischen Drahtziehern des Völkermordes, alle überlebten.

Viel hat sich seitdem augenscheinlich nicht im Hotel verändert. Der Pool, der damals die Flüchtlinge mit Wasser versorgte, ist noch vorhanden, wenn auch die Farbe an vielen Stellen abblättert und der Beton Risse hat. Auch die große Akazie, unter der, so heißt es, einige Völkermordopfer begraben sein sollen, steht noch im Garten. Die Zimmer wirken zwar, als müssten sie bald renoviert werden, aber zusammen mit dem Restaurant in der vierten Etage, das einen Panorama-Blick auf die Hügel von Kigali bietet, vermitteln sie durchaus noch eine Vorstellung von vergangenen Zeiten, als das Mille Collines das erste Hotel Ruandas war.

An der Rezeption kümmert sich Zozo, der Kleine, wie der Beifahrer aus dem Kleinbus in Anspielung auf seine geringe Körpergröße genannt wird, um Gepäck und Anmeldung. Er besorgt auch den Geldwechsel und den Fahrer, der mich am nächsten Morgen nach Ntarama und Nyamata bringen soll, zwei Gedenkstätten des Völkermords, die von Touristen gewöhnlich aufgesucht würden, wie mir Zozo versichert. Beide liegen etwa eine Fahrstunde von Kigali entfernt in südlicher Richtung, und beide lassen ein beklemmend-anschauliches Bild entstehen von dem, was sich hinter dem Wort »Völkermord« verbirgt. Übertroffen auf der Skala des Schreckens werden sie nur noch durch das, was ich wenige Tage später in der Gedenkstätte Murambi, knapp 100 Kilometer weiter westlich, sehen und, vielleicht noch schlimmer, riechen sollte.

Etwa 5000 Menschen wurden laut Informationstafel auf dem Gelände der Kirche von Ntarama und in der Kirche selbst getötet, 45 000 sollen es an und in der Kirche von Nyamata gewesen sein. Die vermeintlich sicheren Refugien waren zur tödlichen Falle geworden, dort wie an vielen anderen Orten in Ruanda. In Ntarama sieht das Kircheninnere aus, als habe das Morden erst vor Kurzem stattgefunden. Der Boden im Gang und zwischen den Bänken ist bedeckt von einer makabren Mischung aus menschlichen Knochen, Kleidungsresten, Töpfen und Tellern und halbzerrissenen Gebetbüchern oder religiösen Heften. Handtaschen und aufgerissene Koffer, aus denen die Habseligkeiten der in Panik geflüchteten Tutsi quellen, liegen umher. Auch ein populärwissenschaftliches Lexikon gehört offensichtlich zu den Schätzen, die gerettet werden sollten, ebenso wie ein Buch, das just an der Stelle aufgeschlagen ist, wo ein weißes und ein schwarzes Mädchen schwesterliche Eintracht demonstrieren. Jetzt wirkt es nur noch wie ein naiver und völlig deplazierter Appell zur Überwindung rassischer Vorbehalte. Gebeine und Totenschädel, die an den Wänden und in den Ecken aufgehäuft wurden, warten darauf, in Säcke gefüllt und dann, nach einer Zwischenlagerung in einem Nebenraum, in dem bereits etliche Säcke stehen, zur Reinigung gebracht zu werden. Zuständig dafür sind eine Frau und ein Mann, beide, wie sie sagen, Überlebende des Massakers vom 15. April 1994. Schon seit Jahren arbeiten sie auf dem Kirchengelände, am Anfang, um Beweise zu sichern, jetzt, um die Erinnerung wachzuhalten. Sie sitzen vor zwei mit einer Lauge gefüllten Eimern, in die sie die Schädel und Knochen eintauchen, um sie danach mit einer Bürste zu bearbeiten. Eintauchen, abschrubben, eintauchen, abschrubben, der Ablauf sitzt, als handele es sich um Karotten. Die gereinigten Schädel und Knochen werden in einer Art Schuppen aus Holz mit vielen, die Luftzirkulation sichernden Spalten in den Wänden gelagert oder, genauer gesagt, ausgestellt. Auf zwei zirka fünfzehn Meter langen und bis zu zwei Meter breiten Tischen sind zunächst die Totenschädel aneinandergereiht, nebeneinander und hintereinander. Dann folgen die Knochen. Oberschenkelknochen sind es zumeist. Dicht an dicht liegen sie, manchmal auch mehrere übereinander. Ein Kondolenzbuch lädt dazu ein, Wünsche, Gedanken, Hoffnungen zu äußern. Die Betroffenheit der Besucher ist mit den Händen zu greifen. Immer wieder der Appell »never again«. »Manchmal haben wir den Eindruck«, sagt die Frau, und der Mann nickt zustimmend, »als kämen die Menschen zu uns aus einer anderen Welt«.