Обложка книги Freepik AI Image Generator

© Виктор Харебов, 2025

ISBN 978-5-0065-2972-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Каждое утро, открывая глаза, мы невольно задаемся вопросом: какая погода ждет нас за окном? Это не просто проявление любопытства или желание быть в курсе событий, а естественная реакция, ведь погода напрямую влияет на наш день и настроение.

Погода – это явление, которое имеет огромное значение в нашей жизни. Она сопровождает нас ежедневно, влияя на наше здоровье, планы и даже глобальные события. От ясного солнечного утра до грозового вечера – погода создает условия для наших действий и вносит в них свои коррективы. Погода является частью природного ритма, в котором мы существуем, но, несмотря на ее постоянное присутствие, она остается для нас порой непредсказуемой и загадочной.

Природа погоды лежит в динамике атмосферы, в процессе перемещения воздушных масс и взаимодействия различных слоев воздуха. Погода изменчива, и эти изменения зависят от множества факторов, таких как положение планеты относительно Солнца, угловой наклон Земли, рельеф, влияние водных объектов и многое другое. Причины изменений погоды и возможности ее прогнозирования стали понятны только с развитием науки о ней – метеорологии.

В основе метеорологии лежат физика и математика: физика позволяет объяснить причины возникновения различных погодных явлений, а математические модели помогают предсказать их развитие и распределение во времени и пространстве.

Метеорология занимается не только погодой, но и климатом – более долгосрочными и стабильными характеристиками атмосферы в разных регионах Земли. Разница между погодой и климатом заключается в масштабе времени: погода изменяется ежедневно и непредсказуемо, тогда как климат – это долговременные средние значения погодных условий, которые сохраняются в течение десятилетий и даже столетий.

В этой книге мы отправимся в мир метеорологических явлений, узнаем о механизмах, управляющих погодой, ее переменчивом характере и о том, как люди научились предсказывать ее поведение.

Часть I: Атмосферные процессы и явления

Атмосфера Земли – это многоуровневая система, пронизанная движением и энергетическими обменами, которые создают разнообразные процессы и явления. Начиная от легкого бриза до мощных ураганов, от нежных снежинок до молний, – атмосферные явления являются видимыми проявлениями физических и химических процессов, происходящих на различных уровнях атмосферы. Эти явления формируют погоду, которую мы наблюдаем ежедневно, и в конечном итоге составляют климат, который определяет жизнь на планете.

Атмосферные процессы и явления – это основа науки метеорологии, которая стремится не только описать, но и объяснить сложные механизмы, формирующие погоду и климат на Земле. Эти явления, такие как облака, осадки, ветер, грозы и туманы, ежедневно определяют наши условия жизни и существенно влияют на природные и экономические процессы. Метеорология, как наука, разрабатывает методы наблюдения, анализа и прогнозирования, чтобы понять, как взаимодействуют различные элементы атмосферы и какие силы управляют атмосферными изменениями.

Атмосферная циркуляция

Атмосферная циркуляция – это глобальная система движения воздуха, которая распределяет тепло и влагу по всему земному шару. Этот сложный и динамичный процесс является основой для формирования погодных условий, оказывая влияние на климатические особенности различных регионов. Понимание атмосферной циркуляции позволяет предсказывать погодные изменения и объяснять причины природных явлений, таких как циклоны, антициклоны, муссоны и ураганы. В этой главе мы подробно рассмотрим механизмы циркуляции атмосферы, ее влияние на формирование погоды и климатические процессы, а также значение этого явления для жизни на Земле.

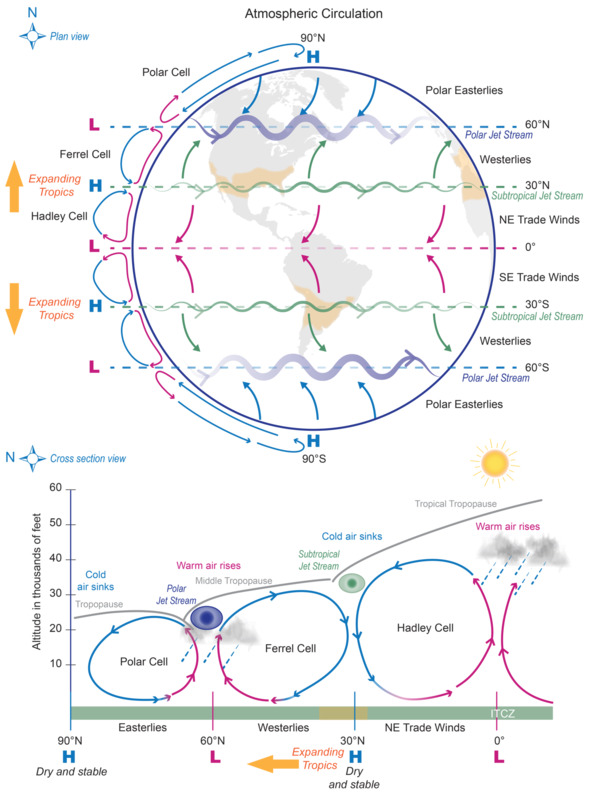

Атмосферная циркуляция начинается с энергии Солнца, которая нагревает поверхность Земли неравномерно. Экватор получает значительно больше солнечного тепла, чем полярные регионы, создаются зоны с различными значениями температуры и атмосферного давления, которые определяют основные потоки воздушных масс. В результате формируются три основных глобальных ячейки циркуляции: ячейка Хэдли, ячейка Феррела и полярная ячейка.

Ячейка Хэдли расположена между экватором и 30° северной и южной широты. Нагретый воздух поднимается над экватором, двигаясь к полюсам, но по пути остывает и опускается, создавая зоны высокого давления и сухие климатические условия, характерные для пустынь.

Рис. 1. Эффект атмосферной циркуляции

(by Judith Perlwitz, Wikimedia Commons, Public Domain)

Ячейка Феррела находится между 30° и 60° широты. Воздушные массы здесь движутся в противоположных направлениях, образуя области с переменчивым и умеренным климатом. Циркуляция в этой ячейке способствует формированию областей низкого давления и частых циклонов.

Полярная ячейка замыкает атмосферную циркуляцию у полюсов. Холодный воздух в полярных регионах опускается вниз, создавая высокое давление. Этот воздух затем движется к экватору, где вступает в контакт с более теплыми воздушными массами, вызывая нестабильность.

Эти три ячейки циркуляции вместе формируют глобальную атмосферную циркуляцию, способствующую перемещению тепла и влаги, и определяют основные погодные системы на планете.

Ключевым фактором, формирующим траекторию движения воздуха, является Кориолисова сила, возникающая из-за вращения Земли. Эта сила отклоняет воздушные массы вправо в Северном полушарии и влево в Южном. Именно благодаря ей воздух не движется по прямой линии от областей высокого давления к областям низкого давления, а закручивается, образуя циклоны и антициклоны.

Облака и их эволюция в атмосфере

Облака – это неотъемлемая часть атмосферы и климатической системы Земли. Они оказывают существенное влияние на погоду и климат, регулируя солнечную радиацию, осадки и температуру. Существует множество типов облаков, которые формируются под действием различных атмосферных процессов. Изучение их образования и эволюции в атмосфере помогает лучше понимать, как облачность влияет на глобальные погодные условия и климат.

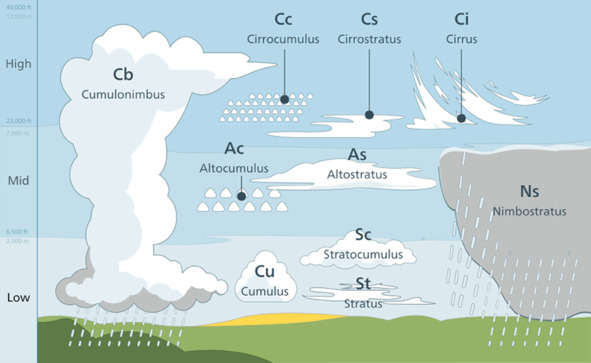

Рис. 2. Типы облаков

(by Valentin de Bruyn, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Образование облаков начинается с испарения воды из океанов, рек, озер и других источников. Водяной пар поднимается в верхние слои атмосферы, где он охлаждается. В момент, когда температура воздуха достигает так называемой точки росы, водяной пар конденсируется вокруг мельчайших частиц, таких как пыль, соль или кристаллы льда. Этот процесс приводит к образованию капелек воды или ледяных кристаллов, которые и формируют облака. Облака могут продолжать расти, если влажный воздух продолжает подниматься, или могут разрушиться при обратных условиях.

В метеорологии выделяют несколько основных типов облаков, которые классифицируются по высоте и внешнему виду. Основные виды облаков включают кучевые, слоистые, перистые и слоисто-дождевые облака. Каждый тип имеет свои особенности образования и оказывает разное влияние на погоду.

Рис. 3. Кучевые облака (Cumulus)

(by Lance Vanlewen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Кучевые облака формируются при интенсивном подъеме теплого воздуха. Они часто выглядят как «хлопья» с четкими очертаниями и плоским основанием. Кучевые облака обычно образуются на малой высоте и ассоциируются с хорошей погодой. Однако при сильном подъеме теплого и влажного воздуха эти облака могут превратиться в мощные грозовые облака – кучево-дождевые (Cumulonimbus), которые способны вызывать грозы, ливни и даже торнадо.

Рис. 4. Перистые облака (Cirrus)

(by W. Carter, CC0 Public Domain, via Wikimedia Commons)

Перистые облака – это высоко расположенные облака, которые состоят из кристаллов льда и формируются на высоте от 6 до 12 км. Они имеют тонкую, струйчатую форму и часто выглядят как длинные перья или полосы. Перистые облака часто являются предвестниками изменений в погоде, например приближения фронта теплого воздуха.

Рис. 5. Слоистые и высокослоистые облака (Stratus and Altostratus) (by John Robert McPherson, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Слоистые облака представляют собой равномерный слой облачности, который часто закрывает все небо, создавая пасмурную погоду. Они образуются при слабо выраженном подъеме влажного воздуха и чаще всего находятся на низкой высоте. Слоистые облака могут вызывать мелкий дождь или морось, но, как правило, не приводят к сильным осадкам.

Рис. 6. Слоисто-дождевые облака (Nimbostratus)

(by Maurice Flesier, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Слоисто-дождевые облака характеризуются плотной низкой облачностью, которая охватывает большие территории и приносит продолжительные осадки. Эти облака могут формироваться на различных высотах и часто связаны с фронтальными системами, когда холодный и теплый воздух сталкиваются.

Облачные формации постоянно меняются под влиянием окружающих условий. Например, кучевые облака могут перерасти в кучево-дождевые с усилением конвекции, а перистые становятся плотнее по мере приближения фронтальных систем. Их развитие зависит от влажности, температуры, силы ветра и других факторов. Облака перемещаются, изменяют форму и распадаются под воздействием атмосферных процессов.

В климатической системе Земли они играют важную роль, влияя на радиационный баланс планеты. Облака отражают солнечное излучение, сокращая количество тепла, достигающего поверхности. Этот эффект, называемый альбедо, наиболее выражен у светлых облаков, таких как слоистые и кучевые. Одновременно они удерживают тепловое излучение от поверхности Земли, создавая парниковый эффект. Низкие облачные слои способствуют отражению солнечного света, тогда как высокие, например перистые, удерживают тепло в атмосфере.

Разные виды облаков предвещают различные погодные условия: кучево-дождевые указывают на вероятность грозы, а слоисто-дождевые предвещают длительные осадки. Метеорологи наблюдают за типами и поведением облачности для прогноза погоды и предупреждения о катаклизмах. Изменения в облачном покрове могут существенно влиять на климатический баланс: увеличение площади облаков с высоким альбедо способствует охлаждению планеты.

В свою очередь, климатические изменения воздействуют на облачность. Глобальное потепление увеличивает испарение и повышает содержание водяного пара в атмосфере. Высокие температуры вызывают активную конвекцию, способствуя образованию кучево-дождевых облаков и экстремальным погодным явлениям, таким как сильные ливни и ураганы. Эти процессы влияют на циркуляцию атмосферы и режим осадков в разных регионах планеты.

Циклоны

Циклоны – это атмосферные явления, которые оказывают сильное воздействие на погоду и климат в различных регионах Земли. Понимание их природы позволяет предсказывать резкие изменения погоды, такие как дожди, грозы и даже ураганы.

Рис. 7. Тропический циклон «Катрина» (вид из космоса)

(by Earth Observations Laboratory, Johnson Space Center,

Public domain)

Циклон – широкая область низкого атмосферного давления, в которой воздух движется по спирали к центру. Направление вращения определяется эффектом Кориолиса: в Северном полушарии он вращается против часовой стрелки, а в Южном – по часовой стрелке.

Циклоны противоположны антициклонам (зонам высокого давления), и они, как правило, ассоциируются с неустойчивой погодой, осадками, сильными ветрами и похолоданием. Циклоны охватывают огромные территории – от сотен до тысяч километров – и могут существовать в атмосфере в течение нескольких дней или даже недель.

Существуют разные виды циклонов, которые различаются по размерам, интенсивности и месту возникновения.

• Внетропические (умеренные) циклоны формируются в умеренных широтах и играют важную роль в климате умеренных зон. Они возникают, когда теплые и холодные воздушные массы встречаются, и зачастую связаны с фронтальными зонами. Умеренные циклоны сопровождаются облачностью, дождем или снегом, а также сильными ветрами.

• Тропические циклоны являются самыми мощными атмосферными явлениями на Земле. Они образуются над теплыми океаническими водами и питаются влажностью, испаряющейся с поверхности океана. Тропические циклоны часто вызывают сильные ливни, штормовые ветры и наводнения. В разных частях мира они известны под разными именами: в Атлантическом океане и на востоке Тихого океана их называют ураганами, в западной части Тихого океана – тайфунами, а в Индийском океане и Южном полушарии – просто тропическими циклонами. Их классифицируют по скорости ветра: тропическая депрессия (до 61 км/ч), тропический шторм (62—117 км/ч) и ураган (118 км/ч и выше).

• Полярные циклоны развиваются в арктических и антарктических широтах и отличаются меньшим размером и более коротким жизненным циклом по сравнению с другими видами. Полярные циклоны часто сопровождаются снежными бурями, сильными морозами и порывистыми ветрами.

Вот несколько примеров циклонов, характерных для различных частей Земли.

• Исландский минимум (Северная Атлантика). Это зона низкого давления, расположенная в районе Исландии и Гренландии, которая особенно активна осенью и зимой. Этот циклон оказывает влияние на климат Северной Европы, принося влажную и ветреную погоду на Британские острова, в Скандинавию и Западную Европу.

• Алеутский циклон (северная часть Тихого океана). Этот циклон формируется в северной части Тихого океана, в районе Алеутских островов, и особенно активен зимой. Он влияет на климат Аляски и западного побережья Канады, принося осадки и штормовую погоду в этот регион.

• Муссонные циклоны (Южная Азия). В летние месяцы циклоны, связанные с муссонной системой, формируются над Индийским океаном и Бенгальским заливом. Эти циклоны приносят сильные дожди и влажную погоду на Индийский субконтинент и в Юго-Восточную Азию, являясь важным источником осадков для этих регионов.

• Тропические циклоны (тропические зоны). Эти мощные системы формируются над теплыми океаническими водами в тропиках. Примеры включают ураганы, такие как «Катрина» в США, тайфуны, как «Хайян» на Филиппинах, и циклоны, как «Идай» в Мозамбике.

• Средиземноморский циклон (Средиземное море). Это система низкого давления, часто формирующаяся в холодное время года. Средиземноморские циклоны приносят дожди и даже снегопады на Балканский полуостров, в Италию, Испанию и страны Северной Африки.

• Экваториальный циклонический пояс (экваториальные регионы). Эта область низкого давления вдоль экватора обусловлена постоянным нагревом и подъемом влажного воздуха. Эти условия приводят к формированию частых дождей и грозовых циклонов в экваториальной зоне, что поддерживает высокую влажность и обильные осадки в регионах, таких как Амазония, Центральная Африка и Юго-Восточная Азия.

• Циклон в пустыне Гоби (Внутренняя Азия). В весенние месяцы над пустыней Гоби формируются циклоны, которые приводят к сильным ветрам и пыльным бурям. Эти циклоны могут переносить пыль на сотни километров, влияя на качество воздуха в соседних регионах, таких как Китай и Корея.

• Полярные циклоны (Арктика и Антарктика). Эти циклоны формируются в полярных регионах и часто связаны со снежными бурями и сильными ветрами. Полярные циклоны над Арктикой могут распространяться на Скандинавию и Северную Америку, а над Антарктикой – на южные части океанов, принося холодные ветра и метели.

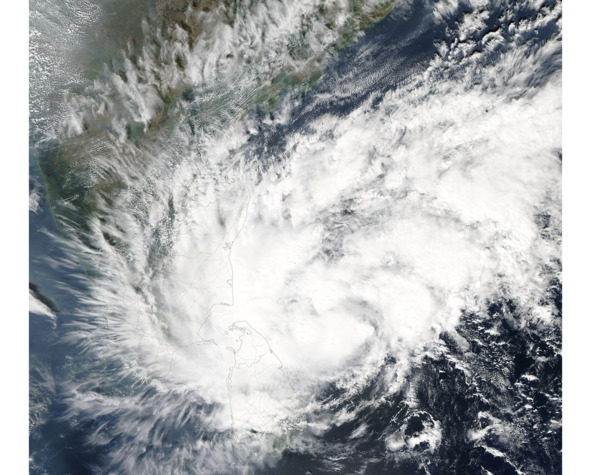

Рис. 8. Тропический циклон «Нивар» (Индия, 2020)

(by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC,

Public domain)

Ниже приведены несколько примеров последствий циклонов, ураганов и штормов.

Тропический шторм «Кристобаль» обрушился на берег между устьем реки Миссисипи и Гранд-Айл, штат Луизиана, 7 июня 2020 года около 17:00 по центральному поясному времени, с максимальной устойчивой скоростью около 50 миль в час и минимальным центральным давлением 990 миллибар (29,23 дюйма). «Кристобаль» был вторым тропическим циклоном, обрушившимся на берег Луизианы, после тропического шторма «Арлин» 30 мая 1959 года.

После этого «Кристобаль» двинулся вдоль долины Миссисипи, миновав Арканзас, Миссури, Айову и Иллинойс, прежде чем к вечеру 9 июня Центр прогнозирования погоды объявил его внетропическим местом над Южным Висконсином. Тропический шторм «Кристобаль» вызвал многочисленные смерчи вдоль побережья США и нанес 675 миллионов долларов убытков и четверых погибших.

Циклон «Бенильде» образовался над южной частью Индийского океана 28 декабря 2011 года. 30 декабря Объединенный центр предупреждения о тайфунах ВМС США (JTWC) сообщил, что «Бенильде» находился примерно в 545 морских милях (1010 километрах) к югo-востоку от Диего-Гарсия. Максимальная устойчивая скорость ветра составляла 50 узлов (95 километров в час) с порывами до 65 узлов (120 километров в час).

Ураган «Изабель» сформировался в сентябре 2003 года. Он стал одним из самых разрушительных ураганов в истории США, особенно затронув район Атлантического побережья. Ураган обрушился на восточное побережье США 18 сентября 2003 года, пройдя через штаты Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Делавэр и Пенсильвания. Ураган вызвал значительные разрушения, повредив здания, мосты и инфраструктуру. Он также привел к затоплениям и отключениям электричества для миллионов людей. По оценкам, ущерб составил около 5,5 миллиарда долларов, а число жертв превысило 50 человек.

Ураган «Катрина» (август 2005 года) стал большим и чрезвычайно мощным ураганом, вызвавшим огромные разрушения и значительные человеческие жертвы. Это самый разрушительный ураган, когда-либо обрушившийся на Соединенные Штаты, превзошедший рекорд, ранее установленный ураганом «Эндрю» в 1992 году. Кроме того, «Катрина» входит в пятерку самых смертоносных ураганов, когда-либо обрушившихся на Соединенные Штаты.

После продвижения на запад через южную Флориду и в очень теплые воды Мексиканского залива, «Катрина» быстро усилилась и на некоторое время достигла статуса урагана пятой категории (с максимальной продолжительной скоростью ветра 175 миль в час) 28 августа. Затем она ослабла до категории 3, прежде чем выйти на берег вдоль северного побережья Мексиканского залива: сначала на юго-востоке Луизианы (со скоростью ветра 125 миль в час), а затем снова на берег вдоль побережья Мексиканского залива (со скоростью ветра 120 миль в час). Поздно вечером 29 августа «Катрина» наконец ослабла до состояния тропической депрессии, находясь над восточно-центральной частью Миссисипи.

В целом ураган «Катрина» стал причиной гибели 1833 человек и ущерба примерно в 108 миллиардов долларов (без корректировок в долларах 2005 года).

Циклоны могут вызывать долгосрочные климатические аномалии. Например, если циклон застаивается над определенным регионом на протяжении нескольких дней или недель, он может привести к затяжным дождям или снегопадам. Изменения температурных режимов в океанах и атмосфере увеличивают частоту экстремальных погодных явлений, в том числе циклонов. Увеличение температуры поверхности океана приводит к более активному испарению, что способствует усилению тропических циклонов. Более теплый климат также приводит к изменению траекторий движения циклонов, что может создавать новые риски для регионов, ранее не подверженных сильным тропическим ураганам и тайфунам.

Торнадо и смерчи

В отличие от тропических циклонов, которые формируются над морем, торнадо и смерчи возникают над сушей. Их продолжительность обычно составляет от нескольких секунд до получаса, тогда как тропические циклоны могут существовать значительно дольше.

Торнадо и смерчи являются одними из самых зрелищных и разрушительных атмосферных явлений на Земле. Они представляют собой мощные вихри, способные перемещать огромные массы воздуха и приводить к значительным разрушениям. Однако, несмотря на продолжительные наблюдения, многие аспекты их возникновения и структуры остаются недостаточно исследованными.

Термины «торнадо» и «смерч» зачастую используются как синонимы, однако между ними есть нюансы. Смерч – это общий термин, которым обозначают воронкообразные вихри в атмосфере, образующиеся при сильной неустойчивости воздуха. В международной классификации термин «торнадо» чаще используется для обозначения сильного смерча, который имеет ярко выраженную воронку, достигающую земли и обладающую мощной разрушительной силой.

Торнадо возникает в основании грозового облака и вращается вокруг оси, стремительно перемещаясь по суше. Он часто сопровождается громом, молниями и проливным дождем. Смерч может появляться также над водными поверхностями, получая название «водяной смерч». Водяные смерчи имеют схожую с торнадо природу, но менее разрушительны и возникают в условиях относительно низкой грозовой активности. Возникновение торнадо связано с рядом условий, включающих влажность, неустойчивость и сильные ветровые сдвиги (изменение направления и скорости ветра с высотой). Торнадо чаще всего формируются в так называемых суперячейках – мощных грозовых системах с организованной циркуляцией воздуха.

Рис. 9. Торнадо «Эли» (Канада, 2007)

(by Justin Hobson CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Процесс образования торнадо можно разделить на несколько этапов.

• Сдвиг ветра и мезоциклон. Ветры разных направлений и скоростей на различных высотах создают горизонтальный вихрь воздуха, который наклоняется вертикально под влиянием восходящих потоков внутри грозового облака.

• Формирование воронки. В центре мезоциклона воздух начинает вращаться быстрее, создавая воронку, которая при достижении земли становится торнадо.

• Опускание воронки. Из-за усиления нисходящих потоков воронка начинает опускаться из облака. При достижении земли начинается фаза активного торнадо.

Торнадо классифицируют по интенсивности разрушений, которые они наносят. Наиболее распространенной системой является шкала Фудзиты (F0—F5), модернизированная до расширенной шкалы EF. Она определяет силу торнадо на основании максимальных скоростей ветра и степени разрушений.

• EF0 (ветер до 137 км/ч): минимальные повреждения, преимущественно на легких конструкциях.

• EF1—EF2 (до 217 км/ч): разрушаются небольшие здания, деревья и автомобили переворачиваются.

• EF3—EF4 (до 322 км/ч): уничтожаются строения, крупные объекты выбрасываются на значительное расстояние.

• EF5 (свыше 322 км/ч): полное разрушение крупных строений и серьезные изменения ландшафта.

Торнадо не ограничиваются одной географической зоной, однако определенные регионы подвержены этому явлению особенно сильно. Наибольшее количество торнадо происходит в США, в так называемой аллее торнадо, которая охватывает части Техаса, Оклахомы, Канзаса и Небраски. Это связано с уникальными климатическими условиями: в данном регионе теплые и влажные воздушные массы с Мексиканского залива встречаются с холодными сухими массами с севера, что создает идеальные условия для возникновения сильных гроз и торнадо. Торнадо также регулярно фиксируются в Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Австралии и России. В большинстве регионов торнадо возникают в весенние и летние месяцы, когда атмосферная неустойчивость достигает своего максимума.

Опасность торнадо заключается в их невероятной скорости вращения и непредсказуемости. Они могут появляться и исчезать в течение нескольких минут, оставляя за собой разрушительный след, длина которого достигает десятков километров. Сила ветра внутри торнадо может превышать 400 км/ч, что достаточно для того, чтобы поднимать и разрушать дома, переворачивать машины и вырывать с корнем деревья. Торнадо также сопровождаются сильными дождями и градом, что увеличивает риск для людей и имущества. Они движутся со средней скоростью от 16 до 80 км/ч, что усложняет их прогнозирование и затрудняет своевременное предупреждение.

Изучение торнадо представляет собой сложную задачу из-за их внезапности и интенсивности. Современные технологии, такие как метеорологические радары, спутниковые системы и компьютерные модели, позволяют лучше понимать условия, способствующие их возникновению, а также отслеживать их траектории. Одним из важнейших инструментов является доплеровский радар, который позволяет обнаруживать изменения скорости ветра в грозовых системах. Благодаря этим данным ученые могут выявлять потенциально опасные зоны и предупреждать население о возможности торнадо. Разработка сверхбыстрых алгоритмов анализа данных и систем оповещения также снижает риск гибели людей, хотя предсказать точное место возникновения торнадо пока невозможно.

Рис. 10. Разрушительное действие торнадо

(Техас, США, 2021)

(by NWS Fort Worth, Public domain, via Wikimedia Commons)

В последние десятилетия исследователи отмечают изменение частоты и интенсивности торнадо. Считается, что изменение климата может привести к увеличению температуры и влажности в атмосфере, что создает более благоприятные условия для возникновения торнадо. Некоторые ученые прогнозируют, что в будущем зоны возникновения торнадо могут сместиться, что повысит риск для регионов, которые ранее не были подвержены этим явлениям.