Защита зданий и архитектура от традиции к инновации

- -

- 100%

- +

© Олег Харит, 2025

ISBN 978-5-0065-2396-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Современная строительная индустрия переживает фазу значительных преобразований, напоминающих революционный скачок, вызванный стремительным проникновением инноваций в каждую из её областей. Инновационные процессы становятся краеугольным камнем, на котором строится прогресс, укрепляется конкурентоспособность, улучшается функциональность зданий и оптимизируются бизнес-процессы. Благодаря этим процессам компании в строительной сфере обретают возможность не только развиваться и расширять своё влияние, но и заявлять о себе на мировой арене рыночной экономики.

Мы становимся свидетелями своеобразной гонки инноваций, разворачивающейся как внутри компаний, так и на международной арене. Итогом этой гонки является не только появление передовых технологий, но и совершенствование методов строительства, организация процессов, а также использование новых материалов. Этот эволюционный процесс часто приводит к созданию уникальных зданий и сооружений, которые становятся достоянием мировой архитектурной мысли.

В данной книге будет подробно рассмотрено множество аспектов, связанных с условиями, предпосылками и ключевыми инновациями, используемыми в области архитектуры и строительства, с особым акцентом на защиту и декорирование зданий. Особое внимание будет уделено экспериментальным подходам и современным тенденциям, включая новаторские методы, материалы и подходы к трансформации архитектурных процессов.

Дополнительно будут рассмотрены практические примеры внедрения технологий автоматизации, роботизации строительных процессов, использования искусственного интеллекта в проектировании, а также экологических и энергосберегающих решений. Исследование акцентирует внимание на том, как цифровизация меняет традиционные подходы в строительстве и какие новые горизонты открываются перед отраслью в условиях технологического прогресса.

Книга также коснётся вопросов адаптации строительной сферы к вызовам современности, таким как урбанизация, изменение климата и необходимость устойчивого развития. Особое место будет уделено изучению перспективного использования возобновляемых ресурсов, созданию «умных» зданий и интеграции интернета вещей в строительные системы.

Это издание станет ценным источником для архитекторов, инженеров, проектировщиков, а также для студентов и профессионалов, которые ищут вдохновение и знания о передовых технологиях и инженерных решениях, движущих развитие строительной отрасли вперёд. Книга будет полезна всем, кто стремится лучше понять, как интеграция инноваций может стать ключом к созданию более функциональных, экологичных и эстетически совершенных зданий в будущем.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ ОТ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

1.1 Природно-климатические воздействия в различных регионах мира

Мировые тенденции изменения природно-климатических условий свидетельствуют о растущем значении проблематики глобального потепления в дискурсе работы специалистов различных стран. Так, при текущем прогнозе, предполагается, что к 2100 году средняя температура на планете увеличится в пределах от 1,5 до 2,8 градусов по цельсию.

Несмотря на кажущуюся несущественность такого показателя, а также принимая в расчет существующие дискуссии по поводу реальности и значимости проблемы глобального потепления, стоит отметить, что рост средней температуры по всей планете чреват затоплением некоторых прибрежных и островных территорий (ввиду повышения уровня океана), вымиранием животных, упадком или видоизменением отдельных природных экосистем, а также трансформацией общих природно-климатических характеристик, свойственных различным регионам мира.

Именно поэтому, раскрывая особенности и специфику характерных природно-климатических воздействий, свойственных различным регионам мира, в расчет стоит брать факт возможных (на перспективу) изменений, причины и динамика развития которых доподлинно неизвестны и остаются предметом множественных дискуссий для специалистов из различных сфер и областей.

С точки зрения строительного процесса влияние проблемы глобального потепления, вне зависимости от причин и факторов, обуславливающих её, также остается темой достаточно острой. Хотя несущественное, как может показаться человеку по меркам оценки погоды, изменение температуры не должно повлиять на существующие постройки, считается, что в некоторых регионах влияние глобального потепления может оказаться особенно критическим.

Во-первых, в результате роста средней по планете температуры в ряде регионов возникает проблема разрушения зданий ввиду возникновения периодических резких температурных перепадов, изменения привычных для региона погодных условий, на которые были ориентированы нормы строительства. Учитывая, что в разных регионах мира существует множество исторических объектов, зданий и сооружений, возведенных в прошлых столетиях, построенных без учета возможных климатических изменений, а также с применением более простых и менее долговечных материалов, некоторые из них неустойчивы к новым температурным влияниям.

Вторым, но не менее существенным фактором воздействия глобального потепления на строительство в мире становится влияние его «косвенных» последствий. Поскольку глобальное потепление запускает цепочку связанных с собой процессов – последствия их как отдельного, так и совокупного влияния остаются недостаточно спрогнозированными и изученными. Например, распространенный во всем мире бетон, под регулярным воздействием влаги, а особенно соленой воды, теряет свои прочностные характеристики, начинает неизбежно разрушаться. В результате, приток морской воды к прибрежным территориям, наводнения, цунами, как последствия изменения климата, оказывают разрушительное воздействие на существующие здания и сооружения, построенные с использованием бетона. Причем усиление таких влияний происходит именно комплексно.

В солнечную погоду бетон нагревается, что приводит к дополнительному нагреву окружающих поверхностей; рост температуры обеспечивает увеличение потенциально оказываемого воздействия на бетон, который начинает разогреваться еще сильнее. Впоследствии из-за влияния рекордно-аномальных температур происходит ускорение процессов старения и деградации материалов – они утрачивают характерные для них свойства, сроки их эксплуатации снижаются, проявляется потребность в осуществлении ремонтно-восстановительных работ.

Третьим характерным воздействием глобального изменения климата, свойственным, преимущественно, «теплым» по своей специфике странам, становится кристаллизация и излишнее «высушивание» построенных зданий, что также увеличивает их разрушаемость. Например, в Ираке почва сильно обогащена минералами соли; растущая среднегодовая температура в стране привела к тому, что уровень концентрации солей в почве увеличился, проявилась нехватка влаги – как итог, постройки начали трескаться и разрушаться ввиду кристаллизации этого минерала в глубине стен (что стало характерным для исторических зданий).

В целом увеличение температуры определяет усадки почвы – влага из нее испаряется быстрее; при условии периодических систематических колебаний температуры формируется ситуация, из-за которой обогащающаяся влагой почва быстро высыхает, а усадки становятся более регулярными.

Также, что немаловажно, рискам подвергаются объекты, возведенные в северных частях мира, в которых часть зданий и строительных объектов возведена на ледниках. Некогда вечная мерзлота постепенно теряет собственную прочность – фундамент зданий усаживается и «играет», появляются различные трещины, деформации; в критических случаях могут сформироваться существенные риски разрушения отдельных строений.

Итак, очевидно, что глобальное потепление, независимо от его причин и динамики развития, требует заблаговременного прогнозирования строительных процессов и учета возможных изменений, повышения степени защищенности зданий, совершенствования методов строительства с упором на большую универсальность и устойчивость к характерным для региона текущим и вероятностным будущим воздействиям.

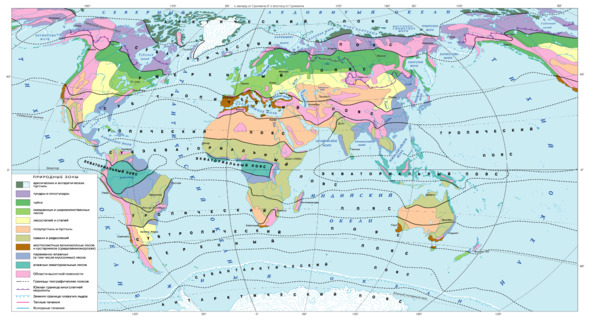

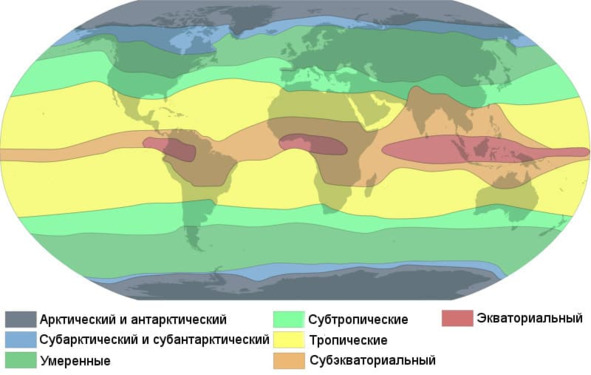

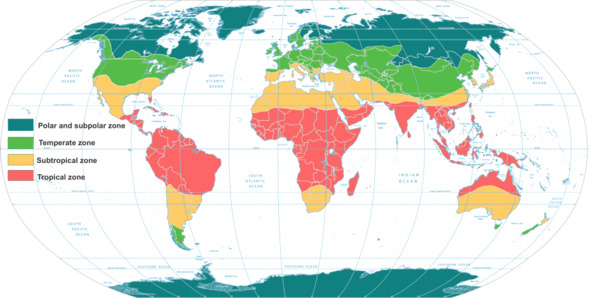

Абстрагируясь от темы проявлений и многообразия влияния глобальных изменений климата на строительство, отметим, что каждый регион мира отличается уникальным набором природно-климатических условий:

Рис. Природные зоны – карта мира1

Рис. Климатические пояса по подходу российских ученых2

Рис. Климатические пояса по подходу зарубежных специалистов3

Например, Северные (арктические и субарктические) регионы (Канада, Гренландия, Сибирь в России и др.) отличаются полярным и субполярным климатом – в них достаточно длительная, холодная стойкая зима при относительно прохладном и коротком летнем периоде. Среднегодовая температура в таких регионах обычно не превышает нуля градуса по цельсию, т. е. сохраняется влияние вечной мерзлоты (на которую приходится примерно четверть от всей поверхности суши Северного полушария). В регионе крайне низкие осадки, как правило, представленные снежным покровом.

В тропических зонах (Амазония, Юго-Восточная Азия) климат, напротив, жаркий и влажный круглый год, т. к. представлен экваториальным и тропическим типами. Осадки в регионе очень высокие; в отдельных районах их количество может превышать средние по всей зоне в 2—2,5 раза. В результате, среднегодовая температура тропических зон, как правило, редко опускается ниже +25 градусов по цельсию.

Аридные и засушливые регионы – известными представителями являются пустыни Сахары и Аравийского полуострова. Соответственно, климат в регионе пустынный и полупустынный; температура очень высокая, однако проявляются существенные её колебания. Днем температура может достигать до +50 градусов по цельсию и выше, а ночью опускаться к нулю. Осадки в таких регионах достаточно редкие, выпадают зачастую в малом объеме.

Прибрежные районы и острова – страны Карибского бассейна, Япония, в которых климат достаточно «противоречивый», т. к. представляется умеренно теплым, морским и нередко тропическим климатом. Тем не менее, в таких регионах достаточно тепло и имеются стабильные осадки, иногда сопоставимые с умеренными зонами климата.

Горные районы – более сложные по своей специфике места, т. к. климат в них зависит напрямую от высоты гор, т. е. буквально климат варьируется от умеренного до «альпийского». Каждый километр высоты гор приводит к снижению температуры на уровне 6 градусов по цельсию; на одной из самых известных гор, Эвересте, температура в зимний период достигает до -36 градусов по цельсию. Осадки также варьируются от особенностей местных ветров; наветренные горы с достаточно высокими осадками, в то время как подветренные отличаются малым количеством осадков.

Наконец, умеренные зоны, к которым относятся страны Центральной Европы (включая Европейскую часть России), США и т. п. Здесь климат более равномерный – присутствует четкая сменяемость времен года – зимы, весны, лета, осени; летом средняя температура колеблется от 15 до 25 градусов по цельсию, зимой опускается ниже нуля, либо находится около нулевой точки. Умеренные зоны отличаются равномерностью осадков, плодородностью почвы и в целом более благоприятным для проживания климатом.

Так, в каждом из представленных регионов (стран-представителей таких регионов) развиваются собственные практики, принципы и подходы к строительству, соответствующие природно-климатическим особенностям. Тем не менее, ожидаемым видится то, что по мере нарастания проблемы глобального потепления, многие из сложившихся практик потребуют пересмотра, и нередко кардинального.

В частности, если затрагивать северные регионы, то для них проблема глобального потепления остается одной из самых критических в плане воздействия на окружающую среду. При текущих темпах потепления, к 2100 году температура в регионе увеличится на 4—7 градусов, т.е. регион перейдет из статуса вечной мерзлоты к «таянию». Полностью изменится характер и состояние грунта, привычная инфраструктура будет постепенно разрушаться и перестраиваться под новые природно-климатические реалии; при текущих прогнозах, Арктический лед уже может исчезнуть к 2050 году.

Для тропических регионов ситуация аналогична – повышение температуры в них в пределах нескольких градусов приведет к снижению комфортности климата для проживания; предполагается, что увеличится число среднегодовых осадков, а их выпадение станет более непредсказуемым. Часть проживающих в тропиках видов закономерно вымрет.

В засушливых частях мира повышение температуры приведет к ускорению засухи, которая и так выступает проблемой. Формируется более глобальная проблема непригодности таких районов для жизни человеком как ввиду высоких температур, так и последствий их влияния на грунтовые воды и реки.

Прибрежные районы и острова ввиду глобального потепления могут потерять существенную часть своих территорий, либо столкнуться с полным исчезновением с карты мира. Также увеличится общее количество наводнений, циклонов, ураганов, тайфунов, которые будут негативно воздействовать на оставшиеся прибрежные территории.

В горных регионах ситуация будет складываться аналогичным образом; прогнозируется осушение рек, увеличение количества лавин, эрозия почвы, таяние высоких гор с мерзлотой.

Умеренная климатическая зона, несмотря на кажущуюся относительно большую защищенность от воздействия глобального потепления, также столкнется с изменениями. Летние периоды станут более жаркими и протяженными во времени, зимы более короткими и мягкими; увеличится погодная изменчивость – большое количество осадков будет сочетаться с периодическими длительными засухами, что в первую очередь негативно повлияет на хвойные леса.

1.1.1 Температурно-влажностный режим

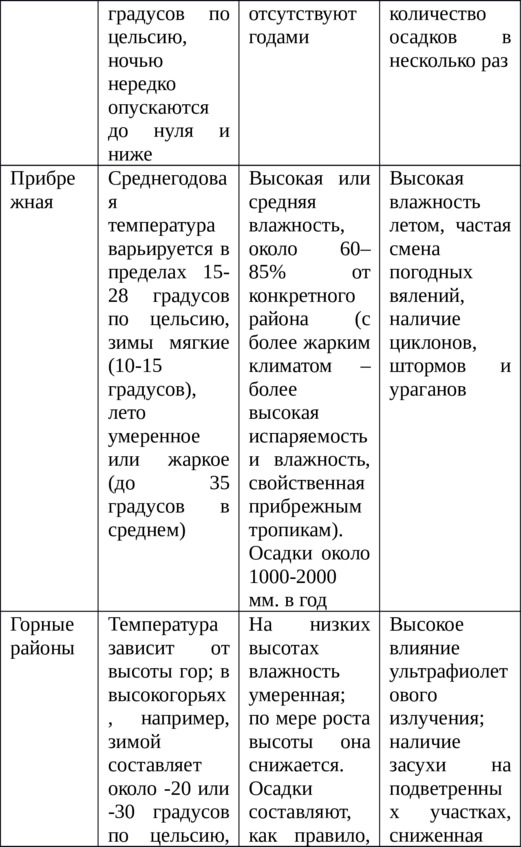

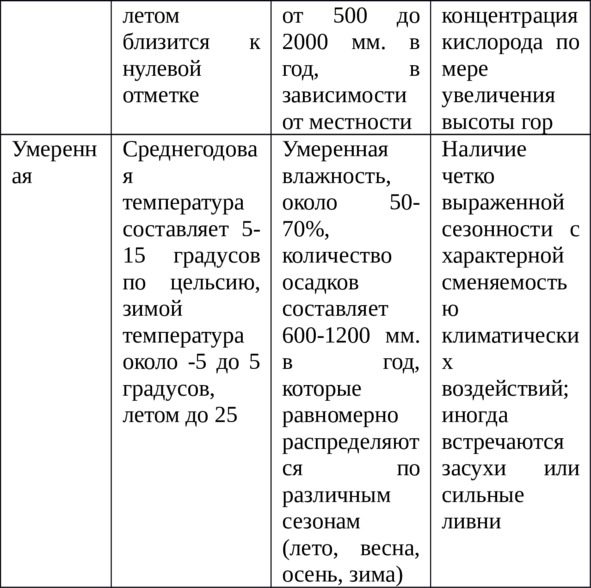

Итак, температурно-влажностный режим описанных регионов и их характерные особенности сгруппированы нами в таблице далее:

Таблица. Характеристики температурно-влажностного режима различных природно-климатических зон

1.1.2Техногенное влияние (выхлопы автомобильного транспорта, выбросы промышленных предприятий, кислотные дожди)

Влияние транспортного комплекса

Суммарная протяженность дорог общего пользования в России в 1998 г. составила почти 570 тыс. км.; за последние десятилетия данный показатель вырос практически втрое, до свыше 1500 тыс. км, из которых 64 тыс. км – дороги федерального значения; в США на момент 2015 года суммарная протяженность дорог составляла около 6650 тыс. км.; в Китае – 4700 тыс. км. (2017 год), в Канаде – 1000 тыс. км. (2013 год).

Размышляя о влиянии человеческой деятельности на природу, ученые нередко обращаются к примерам, например, к Чернобыльской катастрофе, которую ассоциируют с резким, стремительным и существенным по своей разрушительной силе ударом; воздействие автомобильных выбросов, напротив, сравнивают с постепенным, но не менее опасным отравлением окружающей среды.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около четверти мировых выбросов углекислого газа производится транспортной отраслью, при этом основная их доля связана с автомобилями.

Автомобильный транспорт формирует примерно 70% всех выбросов, производимых транспортной отраслью, что составляет около 40% от общего объема антропогенного загрязнения атмосферы. Ежегодно в атмосферу поступает порядка 12,6 млн тонн оксидов азота, углеводородов и твердых частиц. При этом предприятия автотранспортной сферы ответственны за 1—6% от этих выбросов.

Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автомобилей, которые фактически являются передвижными источниками загрязнения атмосферы, связано со следующими факторами:

– более быстрым ростом числа автомобилей по сравнению с увеличением количества стационарных источников загрязнения;

– их широким географическим распространением, что создает общий высокий уровень загрязнения;

– близким расположением автомобильных трасс к жилым зонам;

– большей токсичностью автомобильных выбросов в сравнении со стационарными источниками;

– сложностями в разработке и внедрении эффективных систем защиты от выбросов;

– низким расположением точек выброса относительно поверхности земли, что усиливает локальное загрязнение.

Влияние транспортного комплекса на окружающую среду можно условно разделить на два типа загрязнения: технологическое, связанное с деятельностью дорожно-строительной техники, специализированных машин дорожных служб, асфальтобетонных заводов и аналогичных объектов, и транспортное, обусловленное движением транспортных потоков.

Исследования показывают, что выбросы вредных веществ в атмосферу, производимые транспортными потоками на дорогах общего пользования, почти вдвое превышают объем технологических выбросов. При этом объемы выбросов твердых частиц, оксидов серы и минеральной пыли от технологических источников находятся на уровне, сравнимом с выбросами, генерируемыми транспортными потоками.

Годовые объемы технологических выбросов примерно в 5—10 раз меньше, чем выбросы, производимые транспортными потоками. Основным источником загрязнения, характерным для автотранспорта, выступают выхлопные газы, исходящие от двигателей внутреннего сгорания.

Так, например, сжигание 1 тонны бензина в автомобильном двигателе приводит к образованию 180—300 кг. окиси углерода, 20—40 кг. углеводородов и 25—45 кг. оксидов азота. Однако объемы некоторых вредных веществ в выбросах можно существенно сократить за счет улучшения конструкции двигателей и внедрения системы нейтрализации.

При сгорании топлива образуется двуокись углерода (CO2) – снижение её выбросов возможно лишь за счёт улучшения качества моторного топлива. Итак, состав выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания способствует появлению ряда экологических проблем – смогу, кислотным дождям, парникового эффекта и глобального потепления.

Негативное влияние перечисленных явлений на окружающую среду варьируется в зависимости от географического масштаба, а именно:

– локальный уровень, который характерен для появления смога;

– региональный (трансграничный) уровень, который связан с выпадением кислотных дождей;

– глобальный уровень, который проявляется в результате парникового эффекта.

Представленные воздействия запускают ряд разрушительных процессов в ограждающих конструкциях зданий, в особенности в кирпичных стенах, в постройках старого фонда.

Кроме того, в последние годы все чаще упоминают новый тип загрязнения атмосферы – это тепловое загрязнение. Известно, что зимой температура воздуха в крупных городах и промышленных центрах обычно на 2—5 градусов Цельсия выше, чем в окрестных районах.

Явление представляется прямым следствием выделения в атмосферу значительного объема тепла, поступающего от промышленных предприятий, жилых районов и транспортных средств. В результате над городами формируется своеобразный «тепловой купол».

Одной из причин глобального потепления называют парниковый эффект. Загрязнённая углекислым газом и аэрозольными частицами атмосфера свободно пропускает солнечное излучение к поверхности Земли, но значительно задерживает инфракрасное (тепловое) излучение, возвращающееся в космос. Происходящие процессы усиливают негативное воздействие на здания и сооружения, увеличивают контрастность перепадов температуры и влажность окружающей среды.

Еще одной формой специфического загрязнения окружающей среды выступает шумовое загрязнение. Сильный, длительный, а особенно постоянный шум представляет скрытую и достаточно опасную угрозу для человека и других живых существ. В течение длительного времени люди не связывали ухудшение здоровья с влиянием шума, поскольку не имели оснований и знаний для таких выводов.

Однако в XX веке отношение к шуму значительно изменилось. Шум, исходящий от промышленных предприятий, железнодорожных составов, трамваев, автомобилей, самолетов и другого транспорта, стал не только источником неудобств, но и причиной появления «последствий» для здоровья. Ограждающие конструкции зданий, предназначенные для защиты от шумового воздействия, с каждым годом все хуже справляются со своей задачей из-за увеличения интенсивности загрязняющего воздействия. Причем подобное стоит признать лишь одной из многих проблем, вызванных загрязнением атмосферы автотранспортом и сопутствующей инфраструктурой.

Выбросы промышленных предприятий

На протяжении всей истории своего существования человек находился в тесной взаимосвязи с окружающим миром. Однако с развитием высокоиндустриального общества масштабы вмешательства в природу значительно возросли – оно стало более интенсивным, расширились источники его формирования, и, что немаловажно, объёмы, что стало серьёзной глобальной угрозой для всего человечества.

Стоит заметить, что потребление невозобновляемых ресурсов неуклонно растёт, а значительная часть пахотных земель выводится из оборота из-за строительства городов и промышленных объектов. Особую угрозу представляет химическое загрязнение окружающей среды, связанное с попаданием в неё веществ, не свойственных природным экосистемам. Наиболее распространены среди них газообразные и аэрозольные загрязнители, образующиеся в результате промышленной и бытовой деятельности.

Накопление углекислого газа в атмосфере продолжает увеличиваться, что способствует усилению нежелательной тенденции к повышению среднегодовой температуры на Земле. Основными источниками загрязнения атмосферы являются промышленность, бытовые котельные и транспорт. Причем вклад каждого из них в общее загрязнение воздуха значительно варьируется в зависимости от конкретного региона.

На сегодняшний день общепризнанно, что основным источником загрязнения воздуха является промышленное производство. Среди ключевых загрязнителей выделяются теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в атмосферу сернистый и углекислый газ; металлургические предприятия, особенно в отрасли цветной металлургии, выпускающие оксиды азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, а также частицы и соединения ртути и мышьяка; цементные заводы и котельные установки, потребляющие свыше 70% ежегодно добываемого твёрдого и жидкого топлива.

Уровень загрязнения воздуха основными вредными веществами напрямую связан с уровнем промышленного развития города. Наибольшие концентрации загрязняющих веществ наблюдаются в населённых пунктах с численностью более 500 тыс. чел., в которых сосредоточены промышленные предприятия. Зоны отрицательного воздействия – выбросы как от промышленных объектов, так и от транспорта, распространяются на десятки километров, а в крупных промышленных агломерациях могут достигать сотен километров. Например, в России такие зоны составляют: Среднеуральская – до 300 км, Кемеровская – до 200 км, Московская – до 200 км, Тульская – до 120 км. Химический состав загрязнений варьируется в зависимости от специфики промышленности, развитой в конкретном регионе.

В крупных городах, в которых сосредоточены предприятия разных отраслей промышленности, уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Вместе с тем снижение выбросов многих специфических веществ до сих пор остаётся нерешённой задачей.

Охрана природы выступила в современности одной из ключевых проблем, фактически стала социальным вызовом. В целом масштабы воздействия человека на окружающую среду приобрели «угрожающие» размеры. Для улучшения ситуации «на корню» необходима проработка планомерных реформ и задач.

Таким образом, действительно эффективная и ответственная политика в области охраны окружающей среды станет реальностью только при условии наличия достоверных данных о её текущем состоянии, с пониманием взаимодействия экологических факторов, а также разработкой новых методов сокращения и предотвращения ущерба, наносимого природе человеческой деятельностью.

Кислотные дожди

Термин «кислотный дождь» появился в середине XIX века, когда британские учёные установили связь между загрязнением воздуха в промышленных районах центральной Англии и осадками с повышенной кислотностью. Однако только во второй половине XX века стало ясно, что кислотные дожди представляют серьёзную угрозу для окружающей среды.