Öffentliches Recht im Überblick

- -

- 100%

- +

150 Formen der Staatsaufsicht

151 Mittel der Rechtsaufsicht

152 Präventive Aufsichtsinstrumente

153 Dualistische Aufgabenstruktur

154 Monistische Aufgabenstruktur

155 Kommunale Aufgabentypen

156 Arten und Bedeutung kommunaler Aufgaben

157 Kommunales Rechtssetzungsverfahren

158 Kommunalverfassung (BW)

159 Begriffsabgrenzung von Einwohnern, Gemeindebürgern und Staatsbürgern

160 Rechte und Pflichten von Einwohnern und Bürgern

161 Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Parlamenten und Gemeinderäten

162 Funktionen des Gemeinderats

163 Procedere bei der Wahl des Bürgermeisters

164 Aufgaben des Bürgermeisters

165 Widerspruchsrecht des Bürgermeisters

165a Beschlussfähigkeit des Gemeinderats

166 Arten von Gemeinderatsbeschlüssen

167 Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Verfassungsbeschwerde

168 Partizipationsrechtliche Instrumente der Bürgerschaft

169 Bürger- und Ratsbegehren

170 Rechtsschutz bei partizipationsrechtlichen Instrumenten

171 Rechtsschutzsystem bei kommunalen Handlungen

172 Planung zwischen Exekutive und Legislative

173 Kategorien des Planungsrechts

174 Zweistufigkeitsprinzip

175 Unterschied von Vollzugs- und Planungsrecht

176 Umweltprüfungen

177 Abwägungsvorgang

178 Stufen der überfachlichen Gesamtplanung

179 Stufen der örtlichen Bauleitplanung

180 Verfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen

181 Fachplanungsinstrumente

182 Planfeststellung zwischen Planungs- und Genehmigungsverfahren

183 Ablauf des Planfeststellungsverfahrens

184 Spannungsverhältnisse zwischen Raumordnung, Fachplanung und Bauleitplanung

185 Rechtsformen ausgewählter Planungen

186 Rechtsformen von Planungen (systematisch)

187 Abwägungsfehler

188 Rechtserheblichkeit von Abwägungsfehlern

1. Ziele

1

Dieses Buch behandelt die wichtigsten Gebiete des Öffentlichen Rechts in Form einer Überblicksdarstellung und verfolgt dabei zwei Ziele:

– Zunächst einmal ist es ein Lernbuch, das Jura-Anfängern bzw. Nichtjuristen[1] den Zugang zum Verständnis der einzelnen Themen des Öffentlichen Rechts eröffnet und mit dem man die Stoffinhalte gut verstehen und lernen kann. Um dies zu unterstützen, habe ich viele Fragen in insgesamt 190 grafischen Darstellungen und tabellarische Übersichten verdeutlicht. Zudem ist das Buch an den meisten Stellen mit Beispielen angereichert, durch die die theoretischen Aussagen anschaulich und nachvollziehbar gemacht werden. Außerdem sind die entscheidenden Begriffe in jedem Absatz durch Fettdruck hervorgehoben, was die Orientierung im Text erleichtert. Schließlich dienen diesem Zweck Verständnisfragen am Ende der einzelnen inhaltlichen Abschnitte, mit deren Hilfe man überprüfen kann, ob der Stoff „sitzt“. Als Lösung sind jeweils die Randnummern angegeben, wo der jeweilige Stoff erläutert wird. Und für diejenigen, die noch etwas genauer wissen möchten, sind neben Einzelnachweisen in den Fußnoten zu den meisten Abschnitten Vertiefungshinweise angegeben.2

– Daneben kann das Buch auch als Nachschlagewerk verwendet werden, wenn man zu einem Teilaspekt eine rasche Information benötigt. Dieser Zielsetzung dient zum einen ein (hoffentlich) klarer und nachvollziehbarer Aufbau, der im Inhaltsverzeichnis abgebildet ist und durch Kopfzeilen auf jeder Seite unterstützt wird. Zum anderen enthält das Buch am Ende ein ausführliches Stichwortverzeichnis, mit dessen Hilfe jedes Thema – auch ohne nähere Kenntnis vom Aufbau des Buches – rasch gefunden werden kann.3

Kein Buch kann alles zugleich erreichen. Deshalb steht die juristische Denk- und Arbeitsweise, also die Methodik, nicht im Fokus dieses auf inhaltliche Stoffvermittlung ausgerichteten Werks. Wer sich näher informieren möchte, wie die Juristen „ticken“ und wie sie methodisch an die Lösung rechtlicher Fälle und Probleme herangehen, kann ergänzend mein Buch „Fallbearbeitung im Staats- und Verwaltungsrecht – Basiswissen, Übersichten, Schemata“ heranziehen. Dort erkläre ich zunächst in einem ausführlichen Methodik-Kapitel das Handwerkszeug juristischen Arbeitens, bevor in einem staatsrechtlichen und einem verwaltungsrechtlichen Kapitel Fallbeispiele mit Musterlösungen (und Erläuterungsspalte zum methodischen Vorgehen) angeboten werden. Da die juristischen Anteile bei nichtjuristischen Studiengängen im Rahmen der Bachelor-/Masterstruktur aber oft auf die reine Stoffvermittlung reduziert worden sind und deshalb in Klausuren keine schulmäßigen Falllösungen mehr verlangt werden, dürfte die in diesem Buch gebotene überblicksartige Stoffdarstellung für die Studierenden nichtjuristischer Studiengänge genügen, während die Jurastudierenden auch die Falllösungsmethodik einüben müssen. Deshalb empfiehlt sich für diese Zielgruppe auch die Anschaffung des Fallbearbeitungsbuchs.

Hinweis zur Zitierweise von Normen:

Werden in diesem Buch Gesetzesstellen angegeben, erfolgt die Bezeichnung von Absätzen in der Regel mit römischen Ziffern (ohne den Zusatz „Abs.“), von Unterabsätzen mit dem vorangestellten Zusatz „UA“, von Sätzen (nur) mit einer arabischen Zahl (ohne den Zusatz „Satz“ oder „S.“) und von Halbsätzen mit dem vorangestellten Zusatz „HS“.

2. Inhalt und Aufbau

4

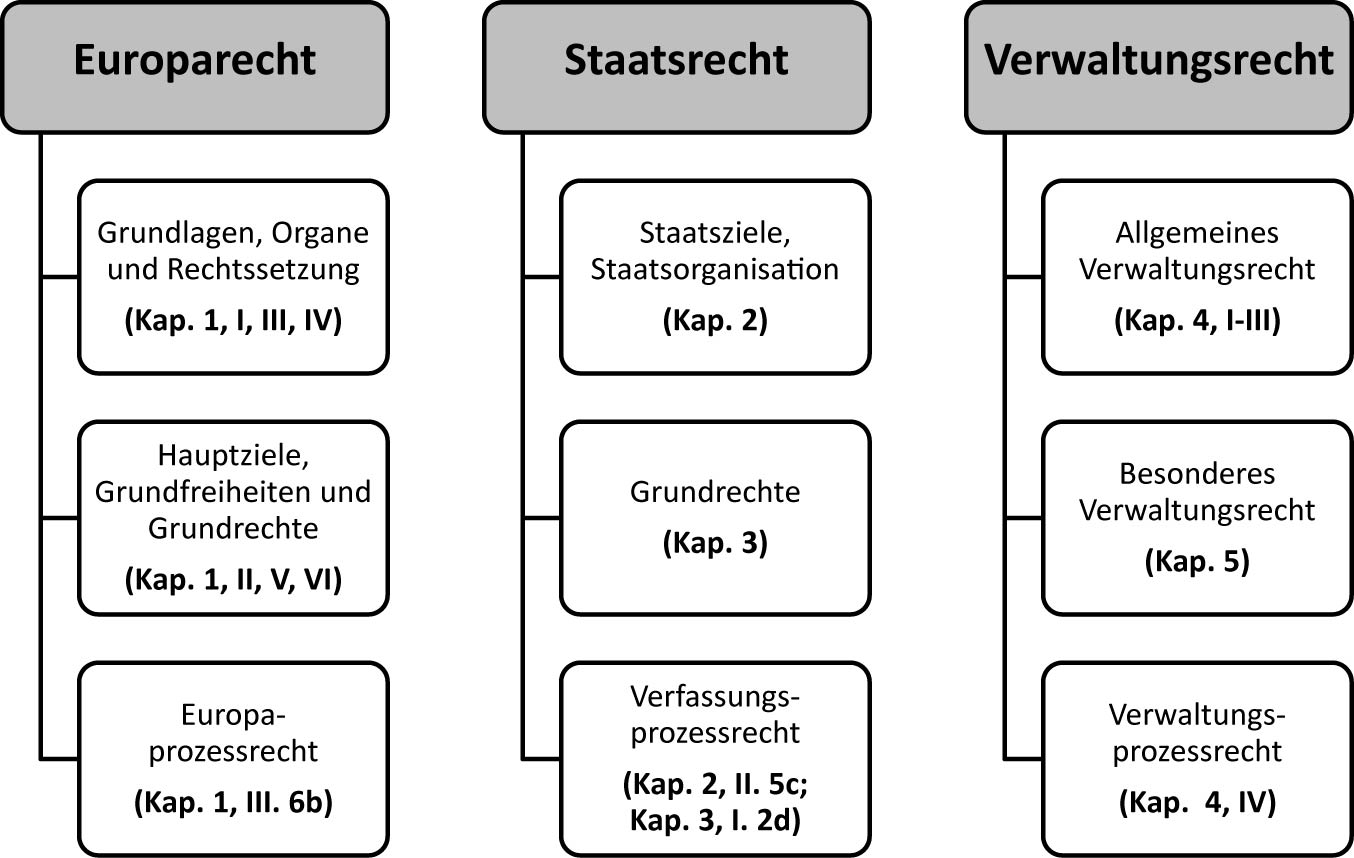

Die fünf Kapitel des Buches decken die wichtigsten Teilfächer des Öffentlichen Rechts mit ihrem jeweiligen Prozessrecht ab:

Abbildung 1:

Teilgebiete des Öffentlichen Rechts

[Bild vergrößern]

a) Europarecht (Kap. 1)

5

Im ersten Kapitel wird das Europarecht (genauer: das europäische Unionsrecht) behandelt. Damit trägt der Aufbau der dominierenden Bedeutung des überstaatlichen Rechts Rechnung. Denn das Europarecht ist inzwischen nicht nur qualitativ (wegen seines Anwendungsvorrangs vor dem nationalen Recht), sondern auch quantitativ (wegen seiner umfangreichen Regelungsfülle) in vielen Rechtsbereichen von maßgeblicher Bedeutung. Viele Gesetze, die der äußeren Form nach als deutsches Recht daherkommen, sind nur noch nationale Umsetzungsakte europarechtlicher Vorgaben (was inzwischen sogar für Teile des guten alten BGBs gilt[2]). Deshalb trifft die von Europaabgeordneten immer wieder gern zitierte Aussage zu, dass die (politische) Musik (für Deutschland) zwar in Berlin spielt, aber in Brüssel komponiert wird.

6

Das europarechtliche Kapitel behandelt zunächst die Grundlagen, was vor allem die historische Entwicklung und den Rechtscharakter betrifft. Es folgt eine Darstellung der wichtigsten Ziele der EU, zu denen vor allem der „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ sowie der Europäische Binnenmarkt zählen. Anschließend werden die für europäische Entscheidungsprozesse maßgeblichen Organe erläutert. Dabei handelt es sich um den Europäischen Rat, den (Minister-)Rat, das Parlament, die Kommission und den Europäischen Gerichtshof; wegen ihrer faktisch hohen Bedeutung gehe ich in diesem Abschnitt auch kurz auf die Europäische Zentralbank ein. Des Weiteren werden die Rechtssetzung der EU und die dafür geltenden Verfahrensvorschriften behandelt. In diesem Zusammenhang spielt auch das Verhältnis zwischen europäischem und nationalem Recht eine Rolle. Von besonderer Bedeutung sind außerdem die den Binnenmarkt maßgeblich konstituierenden „Grundfreiheiten“ sowie – in zunehmendem Maß – auch die EU-Grundrechtecharta (GRC), die hier jeweils in einem eigenen Abschnitt behandelt werden.

7

Daneben gibt es mit dem Völkerrecht noch ein weiteres Teilrechtsgebiet des Öffentlichen Rechts im internationalen Kontext (siehe unten, Rn. 20), ohne allerdings in diesem Buch erläutert zu werden. Dieses Teilrechtsgebiet ist in vielerlei Hinsicht durch Besonderheiten geprägt und zugleich in den Rechtsmodulen nichtjuristischer Bachelorstudiengänge nicht präsent. Ebenso wenig zählt es noch zum Pflichtstoff des ersten juristischen Staatsexamens (vgl. § 8 II JAPrO BW). Zudem wirkt es sich wesentlich weniger (bzw. sehr viel mittelbarer) als das Europarecht auf das „Alltagsrecht“ aus. In der Abwägung zwischen dem Nachteil einer fachlichen Lücke und dem Vorteil einer stringenteren Ausbildungsrelevanz und kompakteren Darstellung dieses Lehrbuches habe ich mich deshalb zugunsten Letzterem entschieden.

b) Staatsrecht (Kap. 2 und 3)

8

Der staatsrechtliche Teil gliedert sich in zwei Kapitel. So wird zunächst in Kapitel 2 die Staatsordnung erläutert. Dabei geht es um die Staatsziele, um die Organisation der deutschen Staatlichkeit mit Darstellung der Bildung und Aufgaben der einzelnen Verfassungsorgane (vorrangig auf Bundesebene), um das Gesetzgebungssystem mit unterschiedlichen Zuständigkeiten von Bund und Ländern sowie das Gesetzgebungsverfahren, und schließlich um den Aufbau und die Organisation der Verwaltung. Im letzten Abschnitt von Kapitel 2 geht es dann um den Aufbau der Gerichtsbarkeit und um die prozessrechtliche Seite des Staatsrechts. Von zentraler Bedeutung sind dabei die Verfahrensarten des Bundesverfassungsgerichts.

9

Weil das deutsche Staatsrecht – insbesondere das GG – sich aber nicht auf ein reines Organisationsstatut beschränkt (wie das etwa bei der Bismarck-Verfassung von 1871 noch der Fall war), sondern auch ein Wertesystem begründet, widmet sich Kapitel 3 den Grundrechten, die die Werteordnung des GG bilden. Dazu zählen die für Grundrechte geltenden allgemeinen Regeln und Prinzipien (die sog. Grundrechtslehren) sowie eine Erläuterung der bedeutenderen Einzelgrundrechte.

c) Verwaltungsrecht (Kap. 4 und 5)

10

Der dritte Block des Buches gilt dem Verwaltungsrecht, das zwei Kapitel umfasst. Damit wird die Grundstruktur des Verwaltungsrechts aufgegriffen, die sich in allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht einteilen lässt. Zum allgemeinen Verwaltungsrecht, das den Gegenstand von Kapitel 4 bildet, gehören alle verwaltungsrechtlichen Grundregeln und -prinzipien, die (zumindest grundsätzlich)[3] unabhängig von der konkreten Verwaltungsmaterie – also „allgemein“ – gelten. Man kann das allgemeine Verwaltungsrecht auch als die „vor die Klammer gezogenen“ Regeln begreifen, während in der Klammer dann die einzelnen Gebiete des besonderen Verwaltungsrechts stehen. Zu diesen allgemeinen Regeln vor der Klammer gehören Grundfragen des Verwaltungsaufbaus und der Verwaltungsorganisation, die Verwaltungsprinzipien, das Verwaltungsinstrumentarium, die dafür geltenden Verfahrensregeln und – last but not least – das Verwaltungsprozessrecht.

11

Das „innerhalb der Klammer“ stehende besondere Verwaltungsrecht umfasst demgegenüber nun die schier unübersehbare Fülle der verschiedenen Sonderregeln für die einzelnen Fachgebiete, auf denen Verwaltungshandeln stattfindet. Zu diesen Gebieten des besonderen Verwaltungsrechts gehören beispielsweise das Baurecht, das Beamtenrecht, das Eisenbahnrecht, das Luftverkehrsrecht, das Naturschutzrecht, das Polizeirecht, das Raumordnungsrecht, das Schulrecht, das Steuerrecht, das Straßenverkehrsrecht, das Wasserrecht, das Wehrrecht, usw. Es liegt auf der Hand, dass auch nur eine überblicksmäßige Darstellung aller Gebiete des besonderen Verwaltungsrechts jedes Buch – erst recht dieses hier – sprengen würde. Deshalb behandelt Kapitel 5 exemplarisch nur einige wenige Fachverwaltungsgebiete. Die Auswahl dieser Gebiete erfolgte anhand der Themenschwerpunkte juristischer Vorlesungen in Bachelor-Studiengängen: Wirtschaftsrecht für die Studierenden wirtschaftswissenschaftlicher Fächer, Planungsrecht für Studierende umwelt- und planungswissenschaftlicher Disziplinen sowie Kommunalrecht für Studierende mit politik-, verwaltungs- und sozialwissenschaftlicher Ausrichtung.

1. Jura ist überall!

12

Eine besondere Faszination des Rechts besteht in seiner Allgegenwärtigkeit in allen Bereichen unseres Lebens. Von der Wiege bis zur Bahre, im Berufsleben wie im Privatleben, in Deutschland wie an jedem anderen Ort der Welt, stehen wir in Rechtsbeziehungen und nehmen viele rechtlich erhebliche Handlungen vor, ohne dass wir uns dessen bewusst wären. Natürlich weiß jeder, dass es etwas mit dem Recht zu tun hat, wenn man z.B. ein Bußgeld wegen überhöhter Geschwindigkeit bezahlen muss, eine Körperverletzung begangen hat, heiratet, ein Auto kauft, eine Arbeitsstelle antritt, in den Genuss einer Erbschaft gelangt, BAföG bekommt oder eine Gaststättenkonzession erhält.

13

Doch noch viele andere Dinge sind rechtlich erheblich und geregelt, so z.B. wenn man getauft wird (Begründung der Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft, u.U. mit der späteren Folge einer Kirchensteuerpflicht), in die Schule kommt (Beaufsichtigungsvertrag, Erfüllung der Schulpflicht) und dort Zensuren erhält (behördliche Vorbereitungsmaßnahmen für einen Verwaltungsakt, nämlich die Versetzung bzw. Nichtversetzung), eine Zeitung am Kiosk kauft (drei Verträge: ein Kaufvertrag und jeweils ein Übereignungsvertrag für die Zeitung und das Geld), mit der Straßenbahn fährt (Beförderungsvertrag bzw. Erschleichen von Leistungen gem. § 265a StGB), als Autofahrer den befreundeten Fußgänger mit einer Hupe grüßt (Ordnungswidrigkeit) oder seine Schreibtischlampe brennen lässt (Höhe des Entgeltanspruchs des Elektrizitätswerks). Auch Ihre Arbeit mit diesem Buch hat vermutlich eine rechtliche Grundlage: Entweder haben Sie es gekauft (drei Verträge, s.o.), ausgeliehen (Leihvertrag) oder für Ihre persönliche Nutzung kopiert (urheberrechtlich relevante Vervielfältigung, die als Privatkopie gem. § 53 UrhG ausnahmsweise erlaubt ist).

2. Struktur der Gesamtrechtsordnung

14

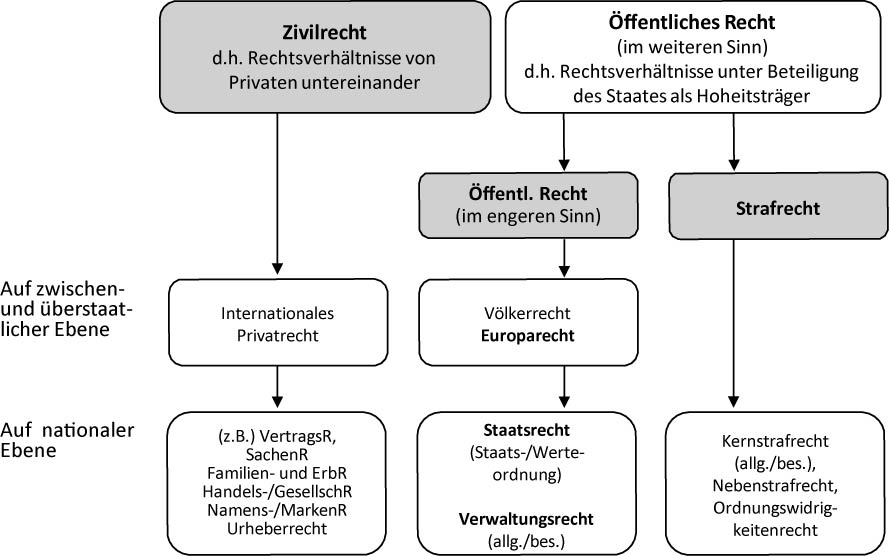

Mit dieser Allgegenwärtigkeit des Rechts ist natürlich eine nicht mehr zu überschauende Anzahl an Normen verbunden. Um dennoch sich einen gewissen Überblick über das System verschaffen zu können, werden die Normen in Rechtsgebieten systematisch gebündelt und damit in einer Gesamtstruktur erfasst. Eine mögliche Darstellung dieser Struktur sieht wie folgt aus:[4]

15

Abbildung 2:

Struktur der Gesamtrechtsordnung

[Bild vergrößern]

a) Abgrenzung zwischen Zivilrecht und Öffentlichem Recht

16

Die Kernunterscheidung der juristischen Teildisziplinen erfolgt zwischen dem Zivilrecht und dem Öffentlichen Recht. Das Zivilrecht erfasst die Rechtsnormen, die für die Rechtsverhältnisse zwischen Privatpersonen gelten; der Staat – jedenfalls in seiner Sonderrolle als Hoheitsträger – spielt hier keine Rolle. Deshalb könnte man in diesem Sinn das zentrale Gesetz des Zivilrechts, das BGB, auch mit „Bürger gegen Bürger“ übersetzen.[5] Der weit verstandene Begriff des Öffentlichen Rechts (i.w.S.) hingegen gilt für die Rechtsnormen, bei denen der Staat als Hoheitsträger ins Spiel kommt – sei es „unter sich“ (z.B. ein Konflikt von Staatsorganen), sei es im Verhältnis zum Bürger. In einer weiteren Begriffsdifferenzierung unterscheidet man zwischen dem Strafrecht, in dem der Staat besonders massiv in die Rechtssphäre des Bürgers eingreift (weshalb man hier das zentrale Gesetz, das StGB, funktional mit „Staat gegen Bürger“ übersetzen kann), und dem Öffentlichen Recht im engeren Sinn. Dieses engere Begriffsverständnis bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch unter Juristen das Öffentliche Recht, weshalb auch in diesem Buch unter „Öffentlichem Recht“ stets das im engeren Sinn verstanden wird.

17

Zur Abgrenzung von Zivilrecht und Öffentlichem Recht hat die Rechtswissenschaft verschiedene Theorien entwickelt.

– Nach der Subordinationstheorie liegt öffentliches Recht vor, wenn das maßgebliche Rechtsverhältnis durch ein Über-/Unterordnungsverhältnis (statt einer Gleichordnung auf Augenhöhe) geprägt ist. Das ist der Fall, wenn eine Seite – z.B. eine Behörde – einseitig entscheidet. – Nach der Interessentheorie liegt öffentliches Recht vor, wenn der fragliche Sachverhalt im Allgemeinwohlinteresse (anstelle des Individualinteresses) liegt. – Und die Sonderrechtstheorie gelangt zum öffentlichen Recht, wenn auf mindestens einer Seite des Rechtsverhältnisses ein Hoheitsträger steht, der auf Grund eines Sonderrechtes handelt. Ein Sonderrecht ist eine Norm, die nicht jedermann, sondern nur Hoheitsträger zu einem bestimmten Handeln ermächtigt.Die Abgrenzung ist immer nach allen drei Theorien vorzunehmen, weil nicht selten die einzelnen Theorien zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen.

18

Beispiel:

– So agieren zwei Gemeinden bei einem Vertragsschluss zum gemeinsamen Betrieb einer Kläranlage zwar auf Augenhöhe, also ohne Über-/Unterordnung. Aber zum einen liegt die Abwasserentsorgung im Allgemeininteresse und zum anderen nehmen die Gemeinden hier die hoheitliche Aufgabe der Abwasserentsorgung als Sonderrecht wahr, weshalb ihr Vertrag öffentlich-rechtlicher Natur ist. – Wenn der privatrechtlich organisierte TÜV die Verkehrstauglichkeit eines Fahrzeugs bescheinigt, handelt zwar eine private Rechtsperson und kein Hoheitsträger. Das kann der TÜV aber nur, weil er mit dieser hoheitlichen Aufgabe beliehen worden ist, weshalb auch hier ein Sonderrecht vorliegt (§ 29 II StVZO). Zudem entscheidet der TÜV einseitig (also nicht etwa auf dem Verhandlungsweg) über die Plakettenerteilung, weshalb hier auch ein Über-/Unterordnungsverhältnis vorliegt. Schließlich liegt die Verkehrssicherheit der zugelassenen Fahrzeuge im Allgemeininteresse. Somit liegt auch hier öffentliches Recht vor.[6]b) Zwischen- und überstaatliche Ebene

19

Sowohl dem Zivilrecht als auch dem Öffentlichen Recht (i.e.S.) lassen sich Rechtsgebiete auf zwischen- und übernationaler Ebene einerseits und auf nationaler Ebene andererseits zuordnen. So gibt es im Zivilrecht das „Internationale Privatrecht (IPR)“. Dabei handelt es sich um Normen des internationalen oder – anders als die etwas unglückliche Bezeichnung vermuten lässt – des nationalen Rechts, mit denen in grenzüberschreitenden Fällen geklärt werden kann, welches nationale Recht anzuwenden ist. Streitet sich z.B. eine deutsche mit einer österreichischen Schifffahrtsgesellschaft vor einem deutschen Gericht darüber, wer Eigentümerin eines kleinen Passagierschiffs ist, dessen Heimathafen in Romanshorn (CH) am Bodensee ist, gilt für diesen Rechtsstreit schweizerisches Recht. Denn Art. 45 I Nr. 2 EGBGB erklärt dafür das Recht des Heimathafens für maßgeblich.[7]

20

Im Öffentlichen Recht gibt es auf der internationalen Ebene zum einen das Völkerrecht. Dieses umfasst die Rechtsnormen, die für die Rechtsverhältnisse unter den souveränen Staaten und Staatenverbindungen maßgeblich sind. Dazu gehören sowohl multilaterale Verträge wie die Charta der Vereinten Nationen, als auch bi- oder trilaterale Verträge von zwei oder drei Staaten wie z.B. Doppelbesteuerungs- oder Auslieferungsabkommen. In diesen Fällen gehen souveräne Staaten ohne Souveränitätsverzichte freiwillige Rechtsbindungen gegenüber anderen Staaten ein. Zum anderen gibt es das bereits angesprochene Europarecht, das wegen der Souveränitätsverzichte der EU-Mitgliedstaaten in den verschiedenen Europäischen Verträgen eine überstaatliche Rechtsbindung gegenüber den Mitgliedstaaten entfaltet (hierzu näher nachfolgend Kapitel 1).

21

Das Strafrecht kennt als Normen des internationalen Rechts das Völkerstrafrecht, das jedoch nur einen sehr engen Anwendungsbereich hat. Denn dieses erfasst nur die „schwersten Verbrechen […], welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren“, also Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression (Art. 5 I IStGH-Statut). Für sonstige Strafdelikte gibt es keine unmittelbar geltenden Normen internationalen Rechts. Zwar existieren internationale Abkommen wie z.B. das Cybercrime-Abkommen,[8] die aber keine Strafbarkeitsnormen enthalten, sondern nur Verpflichtungen der Unterzeichnerstaaten, bestimmte Strafbarkeitsnormen zu erlassen. Auch ein internationales Kollisionsrecht gibt es im Strafrecht nicht. Vielmehr bestimmt jeder Staat seinen Strafanspruch durch seine nationale Strafrechtsordnung selbst. Das kann im Extremfall sogar zur Folge haben, dass ein Täter wegen derselben Tat in verschiedenen Ländern mehrfach bestraft werden kann (was innerstaatlich wegen Art. 103 III GG ausgeschlossen ist, sog. „ne bis in idem“).

c) Nationale Ebene

22

Auf nationaler Ebene ist das Zivilrecht unstreitig das größte und praktisch wichtigste Teilrechtsgebiet. Grund dafür ist, dass nahezu alle Menschen fast täglich privatrechtlich aktiv sind (und sei es nur beim morgendlichen Kauf eines Pappbechers mit Kaffee oder beim Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel), was im Öffentlichen Recht und – gottseidank – erst recht im Strafrecht wesentlich weniger der Fall ist.

23

Zum Zivilrecht gehört im deutschen Recht zunächst das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) mit seinen fünf Büchern, die die allgemeine Rechtsgeschäftslehre, Grundsätze des Vertragsrechts und einzelne Vertragstypen wie z.B. Kauf-, Miet-, Dienst- oder Werkvertrag, sachenrechtliche Kategorien wie Eigentum und Besitz, familienrechtliche Fragen wie Verwandtschaft, Ehe und Scheidung sowie das Erbrecht regeln. Hinzu kommen zahlreiche Nebengesetze, von denen nur wenige beispielhaft zu nennen sind: das Handelsgesetzbuch (HGB), das für den kaufmännischen Bereich besonders wichtig ist, das Urheberrechtsgesetz (UrhG), das Markengesetz (MarkenG), das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) oder die Insolvenzordnung (InsO). Auch das Arbeitsrecht wird dem Zivilrecht zugeordnet.