Öffentliches Recht im Überblick

- -

- 100%

- +

24

Das Öffentliche Recht umfasst auf nationaler Ebene im Schwerpunkt das Staats- und Verwaltungsrecht, wie das bereits im Zusammenhang mit dem Aufbau des Buches näher erläutert wurde (s.o., Rn. 8–11).

25

Zum deutschen Strafrecht gehört vorrangig das als Kernstrafrecht bezeichnete Strafgesetzbuch (StGB), das (ähnlich wie im Verwaltungsrecht) einen allgemeinen und einen besonderen Teil kennt. Der allgemeine Teil regelt generelle, deliktsunabhängige Strafrechtskategorien wie die Versuchsstrafbarkeit, Formen der Täterschaft und der Teilnahme (Mittäterschaft, mittelbare Täterschaft, Anstiftung und Beihilfe), Notwehr und Notstand oder die Verjährungsvorschriften. Im besonderen Teil sind demgegenüber die einzelnen Strafdelikte in verschiedenen Deliktsgruppen jeweils näher beschrieben und mit Strafandrohungen versehen. So umfassen beispielsweise die „Straftaten gegen das Leben“ unter anderem den Mord, den Totschlag, die Tötung auf Verlangen, den Schwangerschaftsabbruch, die Aussetzung und die fahrlässige Tötung (§§ 211–222 StGB).

26

Daneben gibt es noch zahlreiche Einzeldelikte, die nicht im StGB, sondern in verschiedenen Fachgesetzen enthalten sind. Hierzu zählen etwa die im Urheberrechtsgesetz geregelte strafbare Urheberrechtsverletzung (§§ 106–111 UrhG) oder die in der Abgabenordnung unter Strafe gestellte Steuerhinterziehung (§ 370 AO). Diese fachgesetzlich normierten Strafdelikte bezeichnet man zusammenfassend als Nebenstrafrecht, für das aber der allgemeine Teil des Kernstrafrechts ebenso gilt.

27

Trotz zahlreicher dogmatischer Unterschiede[9] gehört zu einem weiteren Strafrechtsbegriff im Sinne eines Sanktionsrechts schließlich noch das Ordnungswidrigkeitenrecht, das vor allem im Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) geregelt ist. Vereinfacht gesagt betrifft dies die kleineren Regelverstöße, die der Staat zwar sanktioniert (hauptsächlich mit Geldbußen), ohne aber damit einen „sozialethischen Tadel“ mit Eintragung im Führungszeugnis zu verbinden – etwa wenn jemand das Auto falsch parkt oder zu schnell fährt.

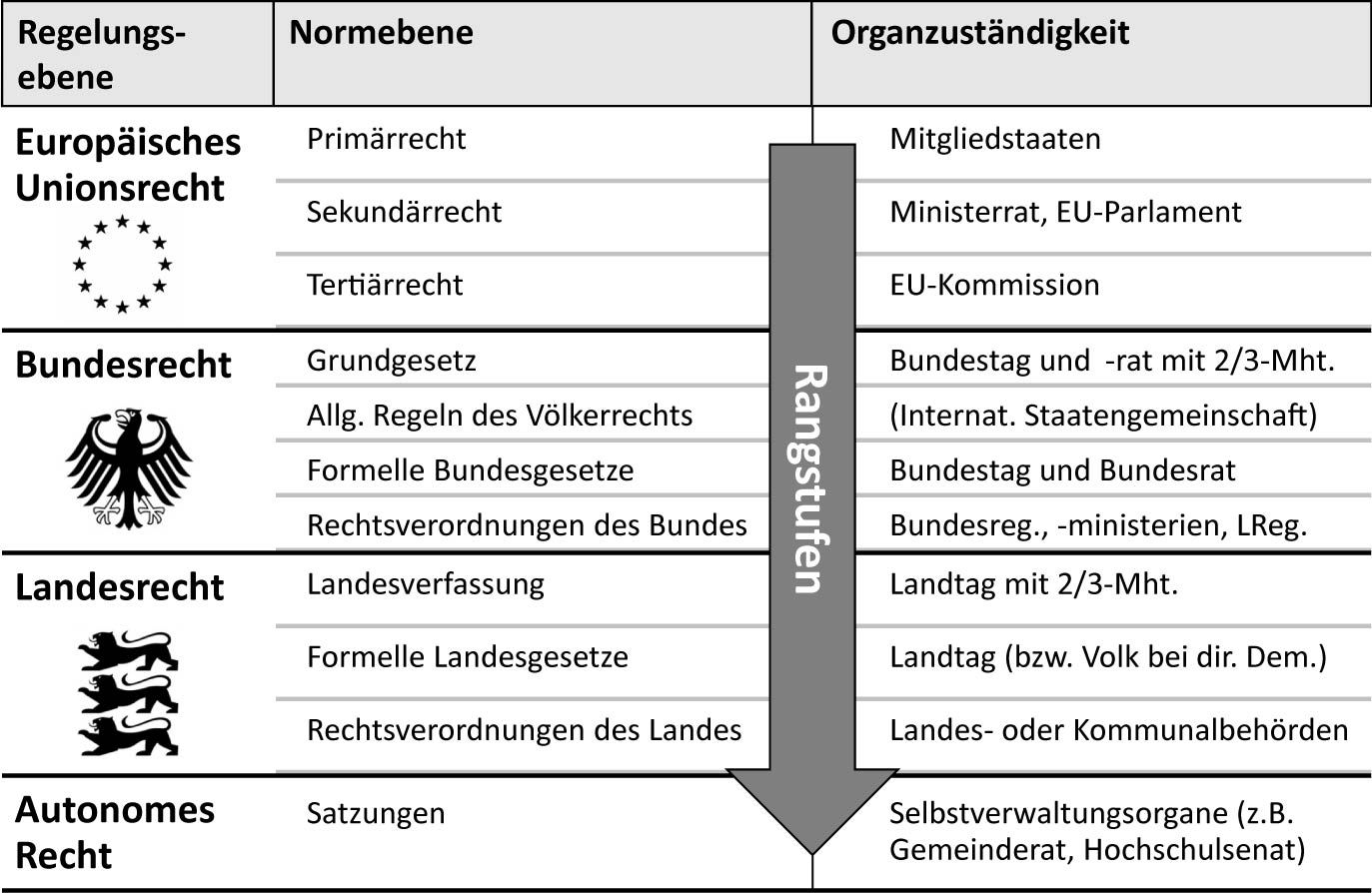

d) Normenhierarchie

28

Die große Vielfalt an Normen und Normgebern schlägt sich in einer fein ziselierten Rangordnung nieder, wobei eine höherrangige Norm eine niederrangige im Regelfall verdrängt (s.u., Rn. 210 f.) oder sogar unwirksam werden lässt.

29

Die zentrale Abfolge der Hierarchiestufen orientiert sich daran, von welcher Ebene das Recht gesetzt wird: Ganz oben steht das dem nationalen Recht übergeordnete Recht der Europäischen Union als supranationalem Staatenverbund (weshalb dieses Buch auch mit diesem Rechtsgebiet beginnt). Darunter kommt das nationale Bundesrecht, das seinerseits dem Landesrecht (zumindest im Normalfall)[10] übergeordnet ist (vgl. Art. 31 GG: „Bundesrecht bricht Landesrecht“). Ganz unten steht schließlich das autonome Recht, das von Selbstverwaltungsträgern wie Kommunen, Universitäten oder Kammern im Rahmen ihres Selbstverwaltungsbereichs in Satzungsform erlassen wird. Hierzu zählen z.B. kommunale Bebauungspläne (§ 10 I BauGB) oder Hochschulprüfungsordnungen (§ 32 III LHG BW).

30

Innerhalb des Unionsrechts, des Bundesrechts und des Landesrechts ist zusätzlich jeweils eine dreistufige Binnenhierarchie zu beachten.

– Ganz oben steht dabei in allen drei Fällen das Verfassungsrecht, das in der EU „Primärrecht“ (s.u., Rn. 170 ff.) genannt wird. Auf Bundesebene handelt es sich um das Grundgesetz und in den Ländern um die jeweilige Landesverfassung.31

– Auf der zweiten Stufe folgt das von den Gesetzgebungsorganen im dafür vorgesehenen Verfahren erlassene Gesetzesrecht. Im Unionsrecht nennt man dieses Recht „Sekundärrecht“ (s.u., Rn. 191 ff.), das durch die im Primärrecht geschaffenen und mit Kompetenzen ausgestatteten Gesetzgebungsorgane der EU erlassen wird und v.a. Richtlinien und Verordnungen umfasst. Im Bundes- und Landesrecht spricht man vom „formellen Gesetzesrecht“ oder – weil es von den Parlamenten verabschiedet wird – auch von „Parlamentsgesetzen“ (s.u., Rn. 498 ff.). Eine Besonderheit stellen im Bundesrecht die „allgemeinen Regeln des Völkerrechts“ dar, die als Bestandteil des Bundesrechts angesehen werden und im Rang den formellen Bundesgesetzen vorgehen (Art. 25 GG).32

– Darunter folgt das von der Exekutive erlassene Aus- und Durchführungsrecht. Auf EU-Ebene handelt es sich um das Tertiärrecht (s.u., Rn. 205 ff.), das die EU-Kommission nach näheren Vorgaben des Sekundärrechts in Kraft setzt (Art. 290 AEUV). Auf Bundes- und Landesebene spricht man von Rechtsverordnungen, die ebenfalls einer formell-gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage bedürfen. Darin müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß für die Rechtsverordnung vorgegeben werden, wodurch der formelle Gesetzgeber den Verordnungsgeber an einer „kurzen Leine“ hält (Art. 80 I 2 GG, 61 I 2 LV BW). Auf Bundesebene können auf diesem Weg die Bundesregierung, einzelne Bundesministerien und die Landesregierungen ermächtigt werden (Art. 80 I 1 GG), während auf Landesebene neben der Landesregierung und den einzelnen Landesministerien auch untergeordnete Behörden (z.B. Regierungspräsidien, Landratsämter, Kommunen) mit dem Erlass einer Rechtsverordnung betraut werden können (z.B. Art. 61 I LV BW). In allen Fällen ist damit eine (begrenzte) Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes verbunden, weil danach eigentlich nur die Legislative für die Rechtssetzung zuständig wäre. Dies rechtfertigt sich dadurch, dass nachgeordnete Details aufgrund tatsächlicher Veränderungen häufig auch rechtlich kurzfristig geändert werden müssen, wofür das formelle Gesetzgebungsverfahren zu schwerfällig und zeitraubend wäre. Außerdem dient das Delegationsinstrument der Entlastung der Gesetzgebungsorgane von weniger bedeutender Detailarbeit, damit sie sich auf die wesentlichen Fragen konzentrieren können.

33

– Die unterste Stufe bildet schließlich das autonome Recht. Dabei handelt es sich um Normen rechtlich eigenständiger, dem Staat aber unter- und eingeordneter Rechtsträger wie v.a. die Kommunen, aber auch Hochschulen oder Industrie- und Handelskammern. Diese Vorschriften werden als Satzungsrecht erlassen und umfassen beispielsweise Bebauungspläne oder Prüfungsordnungen.34

Folgende Grafik soll diese insgesamt elf Rangstufen des Normenhierarchiesystems zusammenfassen und verdeutlichen:

Abbildung 3:

Normenhierarchie

[Bild vergrößern]

Anmerkungen

[1]

Ich weiß, es gibt natürlich auch Jura-Anfängerinnen und Nichtjuristinnen. Dennoch hoffe ich auf Nachsicht und Verständnis bei meinen Leserinnen dafür, dass ich keine uneingeschränkt „gegenderte“ Sprache verwende. Wo es sinnvoll möglich ist, versuche ich geschlechtsneutrale Begriffe („Studierende“, „Person“) zu verwenden. Ansonsten aber hänge ich noch der alten Schule an, wonach das „generische Maskulinum“ beide Geschlechter meint. Die Alternative der sogenannten „Paarformeln“, also die Nennung sowohl der männlichen als auch der weiblichen Form, macht die fachlich schon genug anspruchsvollen Texte nur noch unübersichtlicher und schwerer lesbar. Leider setzt sich diese sprachliche Verkomplizierung auch in der Gesetzgebung zunehmend durch, so z.B. bei Art. 34 der schleswig-holsteinischen Landesverfassung, der das Ende der Amtszeit von Regierungsmitgliedern regelt:

(1) Das Amt der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten und der Landesministerinnen und Landesminister endet mit dem Zusammentritt eines neuen Landtages, das Amt der Landesministerinnen und Landesminister auch mit dem Rücktritt oder jeder anderen Erledigung des Amtes der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten.

(2) Endet das Amt der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, so sind sie oder er und mit ihr oder ihm die anderen Mitglieder der Landesregierung verpflichtet, die Geschäfte bis zum Amtsantritt der Nachfolgerinnen oder der Nachfolger weiterzuführen. Auf Ersuchen der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten hat eine Landesministerin oder ein Landesminister die Geschäfte bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers weiterzuführen.

[2]

Beispielsweise durch die große Schuldrechtsreform von 2002, die ganz wesentlich auf die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (RL 1999/44/EG) zurückgeht, oder durch diverse Verbraucherschutzrichtlinien (z.B. RL 2011/83/EU).

[3]

Achtung! Wenn ein Jurist das Wort „grundsätzlich“ verwendet, ist nicht gemeint, dass etwas besonders wichtig oder bedeutsam ist. Im Gegenteil: Das juristische „grundsätzlich“ stellt eine erhebliche sprachliche Abschwächung der damit verbundenen Aussage dar, weil es so viel bedeutet wie „in der Regel“ oder „im Normalfall“ und damit Raum für Ausnahmen eröffnet. Bei manchen Grundsätzen besteht gar mehr Anwendungsraum für Ausnahmen als für den Grundsatz selbst. Im hier verwendeten Kontext möchte ich mit der Einschränkung „grundsätzlich“ andeuten, dass es durchaus eine Reihe von (besonderen) fachverwaltungsrechtlichen Normen gibt, mit denen Grundsätze des allgemeinen Verwaltungsrechts für dieses Fachverwaltungs-Rechtsgebiet modifiziert werden. Ein besonders trauriges Beispiel dafür bildet das Planfeststellungsrecht, das in §§ 72 ff. VwVfG eigentlich allgemein geregelt und zugleich in vielen Fachplanungsrechtsgebieten in geänderter Form enthalten ist (z.B. §§ 43a ff. EnWG, 17a ff. FStrG, 18a ff. AEG). Als offizielles Argument wird regelmäßig auf angebliche fachspezifische Sonderkonstellationen verwiesen. Wesentlich wahrscheinlicher ist aber, dass die verschiedenen Fachverwaltungen hier – zumindest zu einem wesentlichen Teil – auch ihre Fachegoismen ausleben und ihr „eigenes“ Planfeststellungsrecht haben wollen. Denn für das allgemeine Planfeststellungsrecht sind mit der Innenverwaltung in der Regel andere Behörden zuständig, als etwa in der Umwelt- oder Verkehrsverwaltung.

[4]

Natürlich gibt es auch andere Modelle für die Darstellung der Gesamtrechtsordnung, vgl. etwa Katz/Sander, Staatsrecht, Rn. 17/Schaubild 2.

[5]

Was natürlich nicht wirklich korrekt ist; das BGB ist das Bürgerliche Gesetzbuch.

[6]

Ausführliche Erläuterungen und Beispiele zu den Abgrenzungstheorien zwischen Zivilrecht und Öffentlichem Recht finden Sie bei Haug, Fallbearbeitung, Rn. 12 ff.

[7]

Das in Deutschland geltende IPR findet sich im EGBGB, in einzelnen völkerrechtlichen Übereinkommen und immer häufiger in EU-Verordnungen.

[8]

Das „Übereinkommen über Computerkriminalität“, das am 23.11.2001 in Budapest verabschiedet wurde, findet man z.B. unter

[9]

Besonders auffällig ist der Unterschied in der Bearbeitungszuständigkeit: Während für Straftaten die Strafjustiz mit Staatsanwaltschaft und Strafrichter zuständig sind, werden bei Ordnungswidrigkeiten „nur“ Verwaltungsbehörden (in der Regel kommunale Ordnungsämter) tätig.

[10]

Seit der Föderalismusreform I von 2006 gibt es eine bedeutende Ausnahme von diesem Prinzip, nämlich die sog. „Abweichungsgesetzgebung“ gem. Art. 72 III GG; danach dürfen die Länder in einigen Themenfeldern vom Bundesrecht abweichen, so dass dann dort das Landesrecht dem Bundesrecht zumindest solange vorgeht, bis der Bund seinerseits wieder eine neue Regelung schafft (s.u., Rn. 490).

Erstes Kapitel Europarecht

Inhaltsverzeichnis

I. Grundlagen der EU

II. Ziele der EU

III. Organe der Union

IV. Unionsrecht

V. Grundfreiheiten

VI. Grundrechte-Charta

Erstes Kapitel Europarecht › I. Grundlagen der EU

1. Entstehungsgeschichte

Vertiefungshinweis:

Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 19-35.

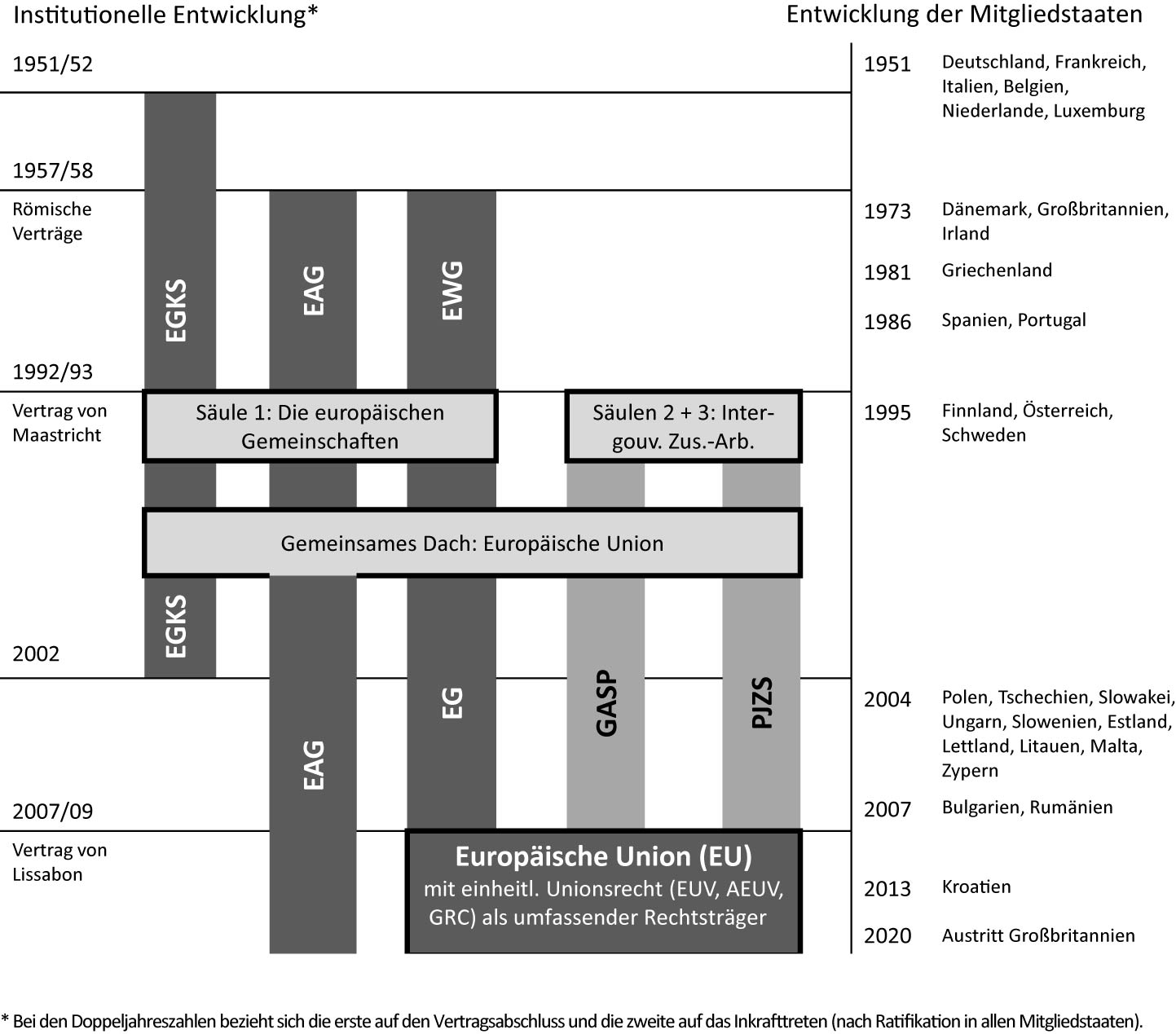

a) Gründung der drei europäischen Gemeinschaften (1951–1957)

35

Die heutige Europäische Union (EU) nahm ihren Anfang zunächst in Gestalt einzelner Gemeinschaften, die wirtschaftlich – teilweise auf bestimmte Märkte – fokussiert waren. So gründeten Frankreich, Italien, die Beneluxstaaten[1] und die (westdeutsche) Bundesrepublik bereits wenige Jahre nach erbitterter Feindschaft im 2. Weltkrieg – nämlich 1951 – die „Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ (EGKS), wodurch ein gemeinsamer Markt für diese Wirtschaftsgüter innerhalb der sechs Mitgliedstaaten entstand. 1957 vereinbarten diese sechs Länder in den berühmten Römischen Verträgen daneben die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG).

36

Diese drei europäischen Gemeinschaften teilten sich (seit dem Fusionsvertrag von 1965) trotz jeweiliger rechtlicher Eigenständigkeit eine gemeinsame Organstruktur, wie sie heute noch in der EU besteht. Dazu gehören der (Minister-)Rat, das Europäische Parlament (früher: die Parlamentarische Versammlung), die Kommission (früher: die Hohe Behörde) und der Europäische Gerichtshof (zu den Organen siehe unten, Rn. 95 ff.). In den Folgejahren erweiterten sich die drei Sechser-Gemeinschaften zunächst um Dänemark, Großbritannien und Irland (1973, sog. Norderweiterung), dann um Griechenland und schließlich um Spanien und Portugal (1981 und 1986, sog. Süderweiterungen) zu Zwölfer-Gemeinschaften. Seit 1979 wird das Europäische Parlament nicht mehr durch die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten beschickt, sondern von den Mitgliedsvölkern direkt gewählt (zuletzt wieder 2019).

b) Vertrag von Maastricht (1992), insbesondere Gründung der Europäischen Union

37

Einen qualitativ besonderen Meilenstein auf dem Weg zur heutigen EU bildete der Vertrag von Maastricht, der 1992 abgeschlossen wurde.[2] In diesem Vertrag wurde erstmals eine „Europäische Union“ gegründet, allerdings noch ohne eigene Rechtsfähigkeit und als bloßes Dachkonstrukt, das auf drei eigenständigen Säulen ruhte. Die erste Säule bildeten dabei die drei europäischen Gemeinschaften (von denen die EWG in EG für Europäische Gemeinschaft umbenannt wurde), die zweite und dritte Säule stellten die neu geschaffene „gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP) sowie die ebenfalls neue „polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen“ (PJZS) dar.[3]

38

Gleichwohl war mit der Gründung der EU ein starkes politisches Signal verbunden, dass sich die Verbindung der Mitgliedstaaten nicht nur wirtschaftlich, sondern umfassend politisch verstand. Besonders unterstützt wurde dieser Aspekt durch die Einführung einer europäischen Unionsbürgerschaft (dazu unten mehr, Rn. 55 ff.), die die jeweiligen nationalen Staatsangehörigkeiten ergänzte.

39

Außerdem wurde im Rahmen des Maastricht-Vertrages der EG-Vertrag durch die Schaffung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion qualitativ vertieft. Damit war nicht nur eine Koordination der Wirtschaftspolitik der EG-Staaten verbunden, sondern auch die Geburtsstunde der 2002 eingeführten Gemeinschaftswährung „Euro“ und eines europäischen Zentralbanksystems. Zugleich wurde mit den Konvergenzkriterien Preisniveaustabilität, Verschuldungsgrenzen für öffentliche Haushalte, Wechselkursstabilität und niedrige langfristige Zinsen (vgl. Art. 140 I AEUV; sog. „Maastricht-Kriterien“) eine – leider in der Folgezeit nicht immer eingehaltene – Grundlage für den Erfolg des Euros gelegt, die in Zeiten der Euro-Krise wieder stärker ins allgemeine Bewusstsein getreten ist.[4]

c) Vertrag von Nizza (2001) und starke Erweiterung der Union

40

Bei der Konferenz von Nizza (2000) wurde die Handlungsfähigkeit der EU durch die verstärkte Ersetzung des Einstimmigkeitsprinzips durch das Prinzip qualifizierter Mehrheiten bei der Beschlussfassung im (Minister-)Rat erhöht. Zugleich wurde die – rechtlich allerdings zunächst nicht verbindliche – Charta der Grundrechte der EU (GRC) proklamiert.[5]

41

In der Folgezeit vergrößerten sich die europäischen Gemeinschaften (und damit die EU) durch zahlreiche weitere Beitrittsländer erheblich. So kamen zunächst 1995 Finnland, Österreich und Schweden (15 Mitglieder, sog. EFTA-Erweiterung) und später im Rahmen der Osterweiterungen Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, aber auch Malta und Zypern (2004: 25 Mitglieder) sowie Bulgarien und Rumänien (2007: 27 Mitglieder) hinzu. Der Club der Zwölf hatte sich damit innerhalb relativ kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Mit Kroatien (2013) als bislang letztem Beitrittsland gehörten der EU von 2013 bis 2020 28 Mitgliedstaaten an.[6] Seit dem Brexit im Januar 2020 (s.u. Rn. 49 f.) sind es wieder 27 Mitgliedstaaten.

d) Vertrag von Lissabon (2007)

42

Der nächste – und bislang letzte – größere Integrationsschritt der EU erfolgte mit dem Vertrag von Lissabon, der 2007 verabschiedet wurde und 2009 (nach seiner Ratifikation in allen Mitgliedstaaten) in Kraft getreten ist. Zuvor war der Versuch einer europäischen Verfassungsgebung gescheitert. 2001 war ein „Konvent zur Zukunft Europas“ damit beauftragt worden, einen EU-Verfassungsvertrag zu erarbeiten. Dieses Vertragswerk wurde jedoch bei Volksabstimmungen in Frankreich und in den Niederlanden abgelehnt, was einen ersten schweren Rückschlag des bis dahin völlig ungehinderten Integrationsprozesses der EU bedeutete.[7] Ein großer Teil der Inhalte des gescheiterten Verfassungsvertrags konnte jedoch – allerdings ohne die darin vorgesehene Staatssymbolik wie Hymne, Flagge und Leitspruch – im Lissabon-Vertrag verankert werden.[8]

43

Durch den Lissabon-Vertrag wurden die primärrechtlichen Verträge – der Vertrag über die Europäische Union (EUV) und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) – in ihre heutige Form gebracht, die in den nachfolgenden Abschnitten näher erläutert wird. An dieser Stelle sollen jedoch einige Eckpunkte hervorgehoben werden:

44

– Die Dreisäulenstruktur wurde zugunsten eines einheitlichen Rechtsträgers abgeschafft. Die Europäische Gemeinschaft ist in der Europäischen Union als Rechtsnachfolgerin aufgegangen (Art. 1 III EUV).[9] Die noch verbliebenen Felder der intergouvernementalen Zusammenarbeit (GASP) wurden in das Unionsrecht überführt (Art. 21–46 EUV). Daher stellt die Union seit 2009 nicht mehr ein bloßes Dach über mehrere Säulen, sondern selbst den einheitlichen Rechtsträger dar.[10]

45

– Die Grundrechtecharta wird den europäischen Verträgen ausdrücklich gleichgestellt (Art. 6 I UA 1 EUV) und damit nicht nur rechtlich verbindlich gemacht, sondern auf der Ebene des Primärrechts verankert (zu den Begriffen und Ebenen des Primär-, Sekundär- und Tertiärrechts siehe unten, Rn. 182–207).46

– In institutioneller Hinsicht wird der Europäische Rat (neben dem Ministerrat, s.u. Rn. 123 ff.), der hauptsächlich aus den Staats- und Regierungschefs besteht, im EUV verankert (Art. 13 I EUV). Das Europäische Parlament wird weiter gestärkt und im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren dem (Minister-)Rat als grundsätzlich gleichberechtigter Mitgesetzgeber zur Seite gestellt (Art. 294 AEUV).47

– Schließlich werden auch die Rechte der einzelnen Mitgliedstaaten gegenüber der Union gestärkt. Von besonderer Bedeutung ist die Einführung der sog. Subsidiaritätsrüge. Diese kann von nationalen Parlamenten erhoben werden, wenn sie in einem Rechtsakt der EU eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips (dazu s.u., Rn. 211 f.) zulasten der nationalen Kompetenzen zu erkennen meinen (Art. 12 EUV, 23 Ia GG). Zugleich wird die Kompetenzabgrenzung zwischen Union und Mitgliedstaaten in Art. 4 I EUV verdeutlicht, wonach alle nicht ausdrücklich der Union zugewiesenen Aufgaben bei den Mitgliedstaaten verbleiben. Durch die Betonung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung liegt die Kompetenz-Kompetenz[11] bei den Mitgliedstaaten (Art. 5 EUV); der Union ist es daher nicht gestattet, ohne konkrete Ermächtigung durch die Mitgliedstaaten ihre Aufgabenfelder einseitig auszuweiten. Das Bundesverfassungsgericht hat dies mit der Formel, dass die souveränen Mitgliedstaaten „Herren der Verträge“ sind, zum Ausdruck gebracht.[12] Schließlich wird erstmals ausdrücklich die Möglichkeit eines freiwilligen Austritts aus der Union im EUV verankert (Art. 50).

e) Zusammenfassende Übersicht

48

Abbildung 4:

Entwicklung der EU

[Bild vergrößern]

2. Grenzen des Integrationsprozesses

Vertiefungshinweis:

Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 43-57b.

a) Brexit

49

Von der Austrittsmöglichkeit in Art. 50 EUV hat Großbritannien Gebrauch gemacht. So votierte die britische Bevölkerung am 23.6.2016 mit 51,9 % (bei einer Abstimmungsbeteiligung von 72,2 %) für den Austritt aus der EU („Brexit“), woraufhin die britische Regierung mit Schreiben vom 29.3.2017 das Austrittsverfahren gem. Art. 50 II EUV eingeleitet hat. Nach mehreren Verlängerungen der damit begonnenen zweijährigen Austrittsfrist gem. Art. 50 III EUV endete die britische EU-Mitgliedschaft am 31.1.2020. Die im Austrittsabkommen vereinbarte Übergangsfrist läuft zum 31.12.2020 ab, so dass der Brexit seit 2021 voll wirksam ist.[13]

50

Neben populistischer und unsachlicher Kritik an der EU spiegelt sich in dieser Entwicklung ein auch in vielen anderen EU-Staaten (ausweislich entsprechender Wahlergebnisse für EU-skeptische Parteien) festzustellendes Unwohlsein mit dem Integrationsprozess einer immer engeren, immer mehr Politikfelder besetzenden und unübersichtlicher werdenden Union.

b) Rechtsprechung des BVerfG