Öffentliches Recht im Überblick

- -

- 100%

- +

51

Auch in Deutschland zeigt sich dieser Trend. In besonderer Weise gilt dies für die Verfassungsbeschwerden, die sowohl gegen den Maastricht-Vertrag von 1992 als auch gegen den Lissabon-Vertrag von 2007 (bzw. gegen die deutschen Ratifikationsgesetze dazu) erhoben wurden. In beiden Fällen hat das BVerfG die Verfassungsbeschwerden zugelassen, weil die Souveränitätsübertragungen auf die EU den Entscheidungsspielraum des Bundestags gegenständlich reduzieren und dadurch das grundrechtsgleiche Wahlrecht jedes einzelnen mittelbar betroffen sei.[14] In inhaltlicher Hinsicht wurden die Verfassungsbeschwerden dann zwar zurückgewiesen. Aber das BVerfG hat die Gelegenheiten dazu genutzt, der deutschen Politik klare Grenzen für den weiteren Integrationsprozess ins Stammbuch zu schreiben. So erhebt es in beiden Entscheidungen ausdrücklich den Anspruch, als nationales Gericht eines Mitgliedstaates Rechtsakte der Union für unwirksam zu erklären, wenn sie über den Kreis der der EU übertragenen Kompetenzen hinausreichen („ultra vires“). Außerdem müssen nach der Maastricht-Entscheidung dem Bundestag „Aufgaben und Befugnisse von substantiellem Gewicht verbleiben“, damit das vom GG besonders geschützte (deutsche) Demokratieprinzip gewahrt ist.[15] Noch sehr viel deutlicher wird das Gericht schließlich im Lissabon-Urteil. Dort betont es einen Vorbehalt deutscher Staatlichkeit, was in der Nennung von nicht auf die EU übertragbaren Politikfeldern (Strafrecht, innere und äußere Sicherheit mit staatlichem Gewaltmonopol, Steuern und Haushalt, Sozialstaat, grundlegende Kulturfragen) konkret ausformuliert wird. In Verbindung mit der Ewigkeitsgarantie (s.u., Rn. 306 f.) hält es daher eine Weiterentwicklung der EU zu einem Bundesstaat aus grundgesetzlicher Sicht für ausgeschlossen.[16]

3. Rechtscharakter

Vertiefungshinweis:

Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 36-42.

52

Was für ein rechtliches Gebilde ist die EU nun eigentlich? Die klassischen Rechtsformen Bundesstaat und Staatenbund passen jedenfalls nicht so richtig. Für einen Bundesstaat sind die Mitgliedstaaten als „Herren der Verträge“ zu stark. Für einen Staatenbund hingegen ist die Union zu stark, die immerhin auf vielen Politikfeldern durch supranationales – also für die Mitgliedstaaten bindendes – Recht verbindliche Vorgaben machen kann. Zum Staatenbund passt es eben nicht, dass die Mitgliedstaaten schon weitreichende Souveränitätsrechte schrittweise an die Union übertragen haben. Aber gerade diese Supranationalität – d.h. die themenspezifische Überordnung der EU über die Einzelstaaten – ist ein zentrales Merkmal des rechtlichen Charakters der EU.[17] Hinzu kommt die für einen Staatenbund völlig atypische Unionsbürgerschaft, wonach die Angehörigen der Mitgliedstaaten zugleich unmittelbar Bürger der EU sind (s.u., Rn. 55 ff.).

53

Das BVerfG hat in seiner Lissabon-Entscheidung daher einen Begriff geprägt, der zwischen diesen beiden klassischen Kategorien liegt. Danach handelt es sich bei der EU um einen „Staatenverbund“, den das Gericht wie folgt näher definiert hat:[18]

„Der Begriff des Verbundes erfasst eine enge, auf Dauer angelegte Verbindung souverän bleibender Staaten, die auf vertraglicher Grundlage öffentliche Gewalt ausübt, deren Grundordnung jedoch allein der Verfügung der Mitgliedstaaten unterliegt und in der die Völker – das heißt die staatsangehörigen Bürger – der Mitgliedstaaten die Subjekte demokratischer Legitimation bleiben.“ (BVerfGE 123, 267 [348])

53a

Abbildung 5:

Rechtscharakter der EU

[Bild vergrößern]

54

Neben dieser eher juristisch-abstrakten Einordnung der EU in das begriffliche Arsenal staatsähnlicher Erscheinungsformen legt das europäische Primärrecht selbst fest, dass die EU gem. Art. 47 EUV Rechtspersönlichkeit (also die Fähigkeit zu eigenem und rechtsverbindlichen Handeln) besitzt. Zudem verfügt die Union gem. Art. 335 AEUV in jedem Mitgliedstaat über „die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit“, die juristischen Personen nach den jeweiligen nationalen Vorschriften eingeräumt ist. Diese zweifache Erwähnung der Rechtsfähigkeit legt nahe, dass Art. 47 EUV die Rechtsfähigkeit „nach außen“ meint, also die Qualität als Völkerrechtssubjekt. Danach hat die EU die Fähigkeit zum Abschluss internationaler Verträge oder der Mitgliedschaft in internationalen Organisationen. Demgegenüber meint Art. 335 AEUV die „nach innen“ gerichtete zivilrechtliche Rechtsfähigkeit, wozu etwa die Eigentumsfähigkeit, die Arbeitgeberfähigkeit u.Ä. zählen. Müsste man die EU in die Kategorien juristischer Personen nach deutschem Recht einordnen, wäre sie am ehesten – wie die Bundesrepublik, die Bundesländer und die Kommunen – als Gebietskörperschaft anzusehen, weil sie öffentlich-rechtlich zu charakterisieren ist und sich ebenfalls über ein bestimmtes Territorium definiert.[19]

4. Unionsbürgerschaft

Vertiefungshinweis:

Art. 20-25 AEUV

55

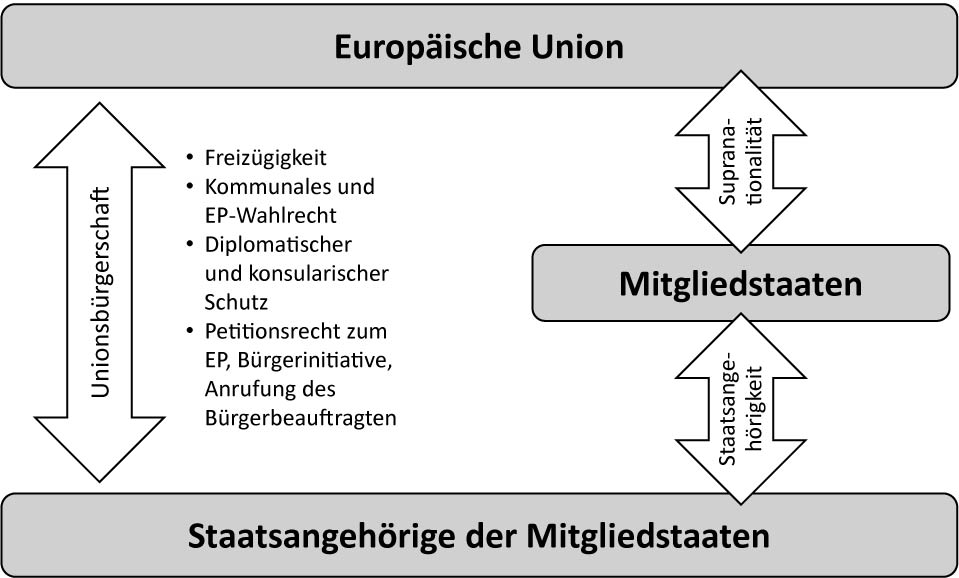

Durch die Unionsbürgerschaft knüpft die EU ein unmittelbares rechtliches Band zu ihren Bürgern. Sie löst sich damit aus der Rolle einer nur-überstaatlichen Körperschaft, die lediglich ihre Mitgliedstaaten als rechtliches Gegenüber kennt. Die Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale(n) Staatsangehörigkeit(en), ersetzt sie aber nicht (Art. 20 I 3 AEUV).

56

Abbildung 6:

Unionsbürgerschaft

[Bild vergrößern]

57

Die Unionsbürgerschaft ist in den Art. 20–25 AEUV geregelt. Sie umfasst zunächst ein Freizügigkeits- und Aufenthaltsrecht aller EU-Bürger im gesamten Gebiet der EU (Art. 20 II UA 1 S. 2, lit. a, 21 AEUV). Folglich kann jede Person, die über die Staatsangehörigkeit sowie ein gültiges Ausweisdokument eines EU-Mitgliedstaates verfügt, in jeden anderen EU-Staat ohne Visum einreisen und sich dort aufhalten. Allerdings ist bei einem länger als drei Monate dauernden Aufenthalt ein Arbeitsverhältnis, eine selbstständige Tätigkeit, ein Studium oder der Nachweis einer ausreichenden wirtschaftlichen Existenz mit entsprechendem Krankenversicherungsschutz erforderlich, um eine Einwanderung in soziale Sicherungssysteme zu vermeiden. Die näheren Einzelheiten – auch für Familienangehörige von Unionsbürgern ohne eigene Unionsbürgerschaft – sind in der Unionsbürger-RL (2004/38/EG) geregelt.[20]

58

Des Weiteren vermittelt die Unionsbürgerschaft das aktive und passive Wahlrecht auf kommunaler Ebene, wenn man nicht die Staatsangehörigkeit des Staates besitzt, in dem man lebt (Art. 20 II UA 1 S. 2, lit. b, 22 I AEUV). Folglich sind in Deutschland alle nichtdeutschen Angehörigen der übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten wahlberechtigt und wählbar bei Gemeinderats-, Kreistags- und Bürgermeisterwahlen (umgesetzt in Art. 28 I 3 GG), weshalb in vielen deutschen Kommunalparlamenten einzelne Österreicher, Italiener, Franzosen, Griechen etc. sitzen. Für die Altersgrenze des Wahlrechts u.ä. gelten die für Inländer bestehenden Vorschriften entsprechend. Ebenso haben alle EU-Bürger unabhängig davon, in welchem EU-Staat sie leben, das aktive und passive Wahlrecht zum Europäischen Parlament. Bezüglich der Einzelheiten gelten die Regelungen im jeweiligen nationalen Wahlrecht des Wohnsitzstaates (Art. 20 II UA 1 S. 2, lit. b, 22 II AEUV).

59

Außerdem genießen alle Personen mit Unionsbürgerschaft in allen Staaten außerhalb der EU den diplomatischen und konsularischen Schutz aller Mitgliedstaaten. Voraussetzung dafür ist, dass der EU-Staat, dessen Staatsangehörigkeit man besitzt, im betreffenden Drittstaat keine diplomatische bzw. konsularische Vertretung hat (Art. 20 II UA 1 S. 2, lit. c, 23 AEUV). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht alle EU-Staaten zu allen Staaten außerhalb der EU diplomatische Beziehungen unterhalten. Um hier eine Schutzlücke zu vermeiden, soll sich ein Unionsbürger dann an eine Botschaft oder ein Konsulat eines anderen EU-Staates wenden können. Für deutsche Staatsangehörige hat dieser Aspekt der Unionsbürgerschaft freilich geringe praktische Relevanz, da Deutschland mit nahezu allen Staaten der Welt diplomatische Beziehungen unterhält.[21]

60

Schließlich gehört zur Unionsbürgerschaft das Recht, sich in verschiedenen Formen unmittelbar an EU-Einrichtungen zu wenden und Antworten einzufordern (Art. 20 II UA 1 S. 2, lit. d, 24 AEUV). Dies gilt vor allem für die Beschwerde an die Kommission, Petitionen an das Europäische Parlament (Art. 227 AEUV) und Eingaben an den Europäischen Bürgerbeauftragten (Art. 228 AEUV). Ebenso kann man sich auch in jeder beliebigen der 24 EU-Vertragssprachen[22] an jedes andere EU-Organ oder eine beratende Einrichtung wenden.

5. Abgrenzung zum Europarat

61

Europa ist ja kein juristischer, sondern ein geografischer Begriff. Deshalb haben sich im Laufe der Jahre auch andere Organisationen mit europäischen Bezügen und Bezeichnungen herausgebildet, die rechtlich von der Europäischen Union zu unterscheiden sind – ungeachtet vielfältiger wechselseitiger Verbindungen. Mit Abstand am wichtigsten ist hierbei der Europarat[23] (nicht zu verwechseln mit dem „Europäischen Rat“ der EU).[24] Dabei handelt es sich um eine internationale Organisation mit eigener völkerrechtlicher Grundlage, der alle 27 EU-Staaten (aber jeder für sich) sowie 20 zusätzliche Staaten – z.B. Großbritannien, Island, Norwegen, Russland, die Schweiz und die Türkei – angehören. Sechs weitere Staaten haben einen Beobachterstatus, darunter Israel, Kanada und die USA.

62

Zu den Organen des Europarates zählen ein Ministerkomitee (nicht zu verwechseln mit dem Ministerrat der EU), ein Generalsekretär, eine Parlamentarische Versammlung (nicht zu verwechseln mit dem EP) und ein Kongress der Gemeinden und Regionen (nicht zu verwechseln mit dem Ausschuss der Regionen der EU). Die aber vermutlich bekannteste Institution des Europarates ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte – EGMR – in Straßburg (nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Gerichtshof – EuGH – in Luxemburg, der zu den EU-Organen gehört).

63

Die wesentlichen Unterschiede lassen sich wie folgt gegenüberstellen:

Abbildung 7: Europäische Union und Europarat

Europäische Union Europarat Mitglieder 27 47, darunter alle EU-Staaten, aber auch Russland, die Türkei, die Ukraine, die Schweiz u.a.; außerdem mit Beobachterstatus USA, Israel, Kanada u.a. Einwohner 448 Mio. 835 Mio. Themen Binnenmarkt und zahlreiche andere Politikfelder Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat Integrationsgrad hoch gering Haushaltsvolumen 2020 168,7 Mrd. € 0,496 Mrd. € Organe – Europ. Rat, (Minister-) Rat, – Ministerkomitee, – Europ. Parlament, – Parlamentarische Versammlung, – EU-Kommission, – Generalsekretär, – Europ. Gerichtshof (EuGH), – Europ. Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), – Ausschuss der Regionen – Kongress der Gemeinden und Regionen64

Das zentrale rechtliche Dokument des Europarates, das alle Mitgliedstaaten unterzeichnet haben, ist die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Dabei handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag zum Schutz der Menschenrechte, der Demokratie und des Rechtsstaats. Die EMRK bildet den Maßstab für die Rechtsprechung des EGMR, der über deren Einhaltung in den Europarat-Staaten wacht. In Umsetzung von Art. 6 II EUV hat die EU ihren Beitritt zur EMRK in Verhandlungen mit dem Europarat und seinen 47 Mitgliedstaaten vorangetrieben. Nach Abschluss dieses Verfahrens würde die EMRK in der EU nicht nur für die 27 EU-Staaten kraft deren Mitgliedschaft im Europarat, sondern auch für die EU selbst gelten. Allerdings hat der EuGH – wohl aus Gründen der eigenen Kompetenzsicherung (bezüglich des Auslegungsmonopols beim Unionsrecht) gegenüber einer drohenden Kontrolle durch den EGMR – den Entwurf des ausgehandelten Beitrittsabkommens als unionsrechtswidrig beanstandet und damit den EMRK-Beitritt der EU zumindest auf mittlere Sicht verhindert.[25]

65

Verständnisfragen:

1. Mit welchem Vertrag wurde wann die Europäische Union gegründet und wie war sie (zunächst) rechtlich konstruiert? (Rn. 37 f.) 2. Erläutern Sie die Vorläufer-Struktur zur Europäischen Union. (Rn. 35 f.) 3. Wie hat sich die Europäische Grundrechtecharta entwickelt? (Rn. 40, 45) 4. Wodurch wurden die EU-Mitgliedstaaten im Vertrag von Lissabon gestärkt? (Rn. 47) 5. Wie ist die EU rechtlich einzuordnen? (Rn. 52–54) 6. Welche Besonderheiten sind mit der Unionsbürgerschaft verbunden und wie verhält sich diese zu den bisherigen nationalen Staatsangehörigkeiten? (Rn. 55–60)Anmerkungen

[1]

Belgien, Niederlande, Luxemburg.

[2]

Nähere Informationen zum Maastricht-Vertrag finden Sie unter Piepenschneider, in Bergmann (Hg.), Handlexikon, S. 664-666.

[3]

Näher zu diesen beiden Säulen: Eichholz, Europarecht, Rn. 14-18; der hier (und bis heute) verwendete Begriff PJZS kam erst mit dem Amsterdam-Vertrag, während zuvor noch ZBJI (Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres) verwendet wurde.

[4]

Nähere Erläuterungen zum dreistufig angelegten Entstehungsprozess der Wirtschafts- und Währungsunion sowie der sog. „Maastricht-Kriterien“ finden Sie bei Eichholz, Europarecht, Rn. 19-21.

[5]

Streinz, Europarecht, Rn. 54 f.

[6]

Und weitere stehen vor der Tür: Offiziell anerkannte Beitrittskandidaten sind Albanien, Montenegro, Nord Mazedonien, Serbien und die Türkei; den Status „potenzieller Beitrittskandidaten“ genießen Bosnien und Herzegowina sowie das Kosovo, vgl. https://ec.europa.eu/info/policies/eu-enlargement_de (3.11.2020).

[7]

Die Ablehnung erfolgte im französischen Referendum am 29.5.2005 mit 54,8 % und in den Niederlanden am 1.6.2005 mit 61,5 %, vgl. Eichholz, Europarecht, Rn. 45; Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 34; der zweite Rückschlag war der Brexit, s.u. Rn. 49 f.

[8]

Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 35; Streinz, Europarecht, Rn. 61.

[9]

Die EGKS war bereits 2002 nach ihrer von vornherein auf 50 Jahre angelegten Lebensdauer aufgelöst worden; die EAG besteht neben der EU bis heute fort.

[10]

Streinz, Europarecht, Rn. 63.

[11]

Mit diesem Begriff ist die Kompetenz gemeint, über die Verteilung von Kompetenzen zu entscheiden. Auf nationaler Ebene liegt dieses Recht beim verfassungsändernden (Bundes-)Gesetzgeber gem. Art. 79 GG.

[12]

BVerfGE 123, 267 (324) – Lissabon.

[13]

Näher dazu z.B. Michl, Die formellen Voraussetzungen für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, NVwZ 2016, 1365 ff.

[14]

BVerfGE 89, 155 (171 f.) – Maastricht; BVerfGE 123, 267 (328 f.) – Lissabon.

[15]

BVerfGE 89, 155 (182 ff.) – Maastricht.

[16]

BVerfGE 123, 267 (357 ff.) – Lissabon.

[17]

Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 20.

[18]

BVerfGE 123, 267 (348).

[19]

Vgl. Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EU-Verfassungsrecht, EUV Art. 47 Rn. 1, AEUV Art. 335, Rn. 1 f.

[20]

Vgl. Eichholz, Europarecht, Rn. 23 ff.

[21]

Was sogar für Gebiete gilt, die von den UN noch nicht als Staat anerkannt sind, wie Palästina; die Webseiten aller deutschen Auslandsvertretungen finden sich unter < https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen/03-webseitenav> (21.11.2020).

[22]

Hierzu zählen nach Art. 55 I EUV: bulgarisch, dänisch, deutsch, englisch, estnisch, finnisch, französisch, griechisch, irisch, italienisch, kroatisch, lettisch, litauisch, maltesisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, rumänisch, schwedisch, slowakisch, slowenisch, spanisch, tschechisch und ungarisch.

[23]

Nähere Informationen zum Europarat finden Sie unter

[24]

Beispielsweise die EFTA (European Free Trade Association), der heute nur noch Norwegen, Liechtenstein, die Schweiz und Island angehören. Die EFTA-Staaten haben (mit Ausnahme der Schweiz, bei der die entsprechende Volksabstimmung negativ ausging) mit der EU ein Abkommen über einen „Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)“ geschlossen, vgl. Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 777 f.

[25]

Vgl. Streinz, Europarecht, Rn. 773 m.w.N.; EuGH, Gutachten 2/13 v. 18.12.2014, DÖV 2016, S. 36.

Erstes Kapitel Europarecht › II. Ziele der EU

1. Zielbestimmungen des Art. 3 EUV

66

In Art. 3 EUV definiert die EU ihre zentralen Ziele und damit auch zu einem wesentlichen Teil ihre Existenzberechtigung. Zur Erreichung der hier genannten Ziele wird das „Projekt EU“ von den Mitgliedstaaten betrieben. In rechtlicher Hinsicht folgt daraus nicht nur eine Bindung der EU-Organe, sondern auch der EU-bezogen handelnden Einzelstaaten. Die Gesamtschau der Ziele macht deutlich, dass die EU bestrebt ist, ihr Integrationsprogramm von der ökonomisch geprägten Entstehungsgeschichte zu emanzipieren. So sind zum Binnenmarkt der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sowie die sozialen und kulturellen Zielsetzungen hinzu gekommen. Dennoch liegt auch heute noch ein relativer (wenngleich schwächerer) Schwerpunkt der EU-Tätigkeit im wirtschaftlichen Bereich.

67

In ihrem objektiv-rechtlichen Charakter[1] entsprechen die Ziele des Art. 3 EUV weitgehend den Staatszielbestimmungen, wie wir sie im Grundgesetz haben (s.u., Rn. 306 ff.). Sie dürfen in der EU nur deshalb nicht so genannt werden, weil die EU keine eigene (Bundes-)Staatsqualität beanspruchen kann (s.o., Rn. 51, 52 f.).[2] Die praktische Bedeutung dieser Ziele liegt vor allem darin, dass sie zum einen jede Ermessensausübung der Unionsorgane, aber auch der Mitgliedstaaten bei deren Umsetzung von EU-Recht, stark beeinflussen. Ebenso wichtig ist ihre Relevanz als zentrale Auslegungsprinzipien bei Unklarheiten im Unionsrecht.[3]

68

In der sog. „Zieltrias“ von Art. 3 I EUV bekennt sich die EU zur Förderung

– des Friedens, womit eine zentrale Gründungsmotivation aus der Zeit nach dem 2. Weltkrieg aufgegriffen wird (aber auch in Europa immer wieder unmittelbar relevant ist, siehe Jugoslawien in den 1990er Jahren oder die Ukraine in der Gegenwart), – der Werte der EU, wie sie in Art. 2 EUV beschrieben sind (v.a. Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit) und – des Wohlergehens der EU-Völker.Diese sehr abstrakt und allgemein gehaltenen Ziele werden dann durch die in den Folgeabsätzen konkreter ausgestalteten Einzelziele präzisiert und ausgefüllt. So wird beispielsweise das Wohlergehen der Völker insbesondere unter Wirtschafts- und Wohlfahrtsgesichtspunkten durch den Binnenmarkt und die sozialen Ziele gefördert, aber auch durch den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.[4]

2. Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR)

Vertiefungshinweis:

Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 636-640.

69

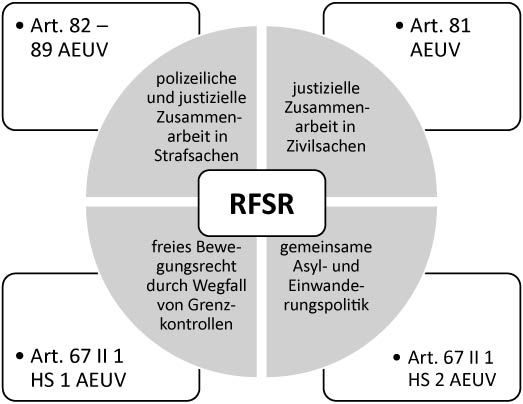

Das wichtigste der nicht-ökonomisch ausgerichteten EU-Ziele ist der sogenannte „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ in Art. 3 II EUV. Hier kommt ganz besonders zum Ausdruck, dass die EU mehr als nur ein gemeinsamer Markt oder eine internationale Organisation sein will. Vielmehr strebt sie an, dass die zentralen Grundbedürfnisse von Bürgern an Staatlichkeit auch unionsrechtlich abgedeckt sind. Hierzu zählen (schon seit dem liberalen „Nachtwächterstaat“ des 19. Jahrhunderts, der sozial- und wirtschaftspolitisch völlig passiv war) zuallererst innere und äußere Sicherheit, persönliche Freiheit und eine verlässliche Rechtsordnung, die all dies gewährleistet.

a) Einzelne Ausprägungen

70

Abbildung 8:

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

[Bild vergrößern]

71

– Konkret steht hinter diesem Ziel zunächst die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS), die zunächst (seit Maastricht) als intergouvernementale Zusammenarbeit (s.o., Rn. 37) angelegt war und inzwischen (seit Lissabon) im Unionsrecht unmittelbar verankert ist (Art. 67 ff. AEUV). Dazu zählen beispielsweise der Aufbau des Europäischen Polizeiamtes (Europol, Art. 88 AEUV) und einer gemeinsamen Stelle für justizielle Zusammenarbeit (Eurojust, Art. 85 AEUV), die Schaffung des Instruments eines Europäischen Haftbefehls und die europaweite gegenseitige Anerkennung von Strafurteilen (Art. 82 AEUV).72