Öffentliches Recht im Überblick

- -

- 100%

- +

73

– Um diesen gemeinsamen „Rechtsraum“ für die Unionsbürger auch konkret erlebbar zu machen, gehört zum RFSR auch der Wegfall von Personenkontrollen an den Binnengrenzen der EU. Kaum eine andere Maßnahme – allenfalls noch die Einführung der Gemeinschaftswährung des Euro – hat so sehr beim einzelnen Bürger das Gefühl für ein gemeinsames Europa gefördert. Die zunächst (1985) im Schengen-Abkommen vereinbarte Maßnahme ist nun in Art. 67 II 1 HS 1 AEUV primärrechtlich verankert.74

– Einen weiteren wichtigen „Baustein“ des RFSR stellt die unionsrechtliche Ausrichtung auf eine gemeinsame der Asyl- und Einwanderungspolitik dar (Art. 67 II 1 HS 2 AEUV). Dies gilt besonders für deren rechtliche und praktische Handhabung in Visa- und Kontrollfragen an den Außengrenzen der Union. Deshalb hat die EU zur Unterstützung dafür eine „Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen“ (Frontex) gegründet. Freilich ist hier noch einiges zu tun. So zeigen z.B. die Flüchtlingsströme infolge der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und der instabilen politischen Lage in vielen Ländern Nordafrikas, die häufig über Griechenland bzw. die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa die EU erreichen, dass es um eine gemeinsame Lastenverteilung in der Flüchtlingsaufnahme noch nicht allzu gut bestellt ist.[6]

b) Problem der nationalen Souveränitätsrechte

75

Diese Aufgaben- und Kompetenzübertragungen auf die EU sind sowohl rechtlich als auch politisch problematisch. Denn zum einen betreffen diese Politikfelder den klassischen Kernbereich staatlicher Aufgaben. Zum anderen sind hier die weitgehendsten Übergriffe des mit Gewaltmonopol ausgestatteten Staates in die Rechtssphäre der Bürger betroffen – eben bis hin zum Verlust der persönlichen Bewegungsfreiheit infolge einer Inhaftierung. Indem die Union hier Rechtssetzungs- und Vollzugskompetenzen bekommt, geben die Mitgliedstaaten entsprechende Rechte auf oder teilen diese zumindest mit der Unionsebene. Dies bedeutet im Ergebnis zumindest ein Stück weit eine Schwächung der einzelnen Mitgliedstaaten in diesem zentralen Handlungsfeld staatlicher Existenzberechtigung.

76

Deshalb haben zwei EU-Staaten – nämlich Irland und Dänemark (und bis 2020 auch Großbritannien) – ihre Teilnahme am RFSR (in seiner Ausprägung der Art. 67 ff. AEUV) abgelehnt und sich bis heute in Sonderregelungen ihre diesbezügliche nationale Souveränität weitgehend erhalten (weshalb man auch als EU-Bürger bei der Einreise z.B. nach Irland immer noch seinen Ausweis vorzeigen muss).[7]

77

Aber auch in Deutschland gab es Probleme: Als es um die Umsetzung des Europäischen Haftbefehls (sogar noch vor der Vergemeinschaftung dieser Politikfelder, also zu Zeiten der intergouvernementalen Zusammenarbeit) in das deutsche Recht ging, hat das BVerfG beim ersten Anlauf ein Veto eingelegt und das Umsetzungsgesetz für nichtig erklärt. Grund war, dass die Grenzen des gesetzlichen Spielraums bei Eingriffen in das grundsätzliche Auslieferungsverbot deutscher Staatsangehöriger (Art. 16 II 2 GG) nicht eingehalten wurden.[8] Im Lissabon-Urteil ist das BVerfG dann im Rahmen seiner zunehmend europakritischen Rechtsprechung noch weiter gegangen und hat die Innen- und Rechtspolitik zu den Gebieten gezählt, die nicht beliebig weit auf die EU übertragen werden dürfen (s.o., Rn. 51).[9] Insgesamt sah das Gericht die Grenze zulässiger Übertragungen im Wege der verfassungskonformen Auslegung aber noch als gewahrt an.[10]

a) Bedeutung und Begriff

78

Die historisch erste und bis heute praktisch dominante Zielsetzung der EU und ihrer Vorläuferorganisationen ist die Verwirklichung des Binnenmarktes (Art. 3 III UA 1 EUV). Dieses Ziel war bereits mit dem Vorläuferkonzept des „Gemeinsamen Marktes“ im EWG von 1957 verankert[11] und wird auch als „Herzstück der Integration“ der EU bezeichnet.[12] Damit ist gemeint, dass das gesamte Unionsgebiet einen möglichst einheitlichen Wirtschaftsraum ohne jegliche Handelsbarrieren zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bilden soll.

79

Dazu gehört zunächst eine Freihandelszone, bei der es keine Zollschranken unter den Mitgliedstaaten (mehr) gibt. Als andere Seite dieser Medaille setzt der Binnenmarkt außerdem eine Zollunion voraus, bei der staatenübergreifend einheitliche Zolltarife gegenüber allen Nicht-EU-Staaten gelten. Weil es aber sehr viel mehr Handelshemmnisse als nur Zollschranken gibt, muss ein effektiver Binnenmarkt noch erheblich weiter gehen: Es darf keine (womöglich schikanösen, jedenfalls mit Zeitverlusten verbundene) Warenkontrollen mehr innerhalb des Marktes geben. Auch rechtliche Schranken wie etwa Unterschiede im Verbraucher-, Gesundheits- und Umweltschutz müssen in einem Binnenmarkt mit einzelnen Nationalstaaten auf das unabdingbare Minimum reduziert sein. Des Weiteren dürfen auch keine steuerlichen Hindernisse mehr bestehen, wie es etwa bei einer Mehrfachbesteuerung durch mehrere Einzelstaaten des Binnenmarktes der Fall wäre. Und schließlich können auch Währungskursschwankungen zwischen verschiedenen Währungsgebieten zu Hemmnissen führen.[13] Die EU hat in den 1980er- und 90er-Jahren durch vielfältige Maßnahmen den größten Teil dieser Hürden abgebaut und im Wesentlichen das Binnenmarktziel erreicht, was eine wesentliche Ursache für die ungebrochen hohe ökonomische Attraktivität einer EU-Mitgliedschaft darstellt. Gleichzeitig stellen sich – z.B. mit den Klimazielen und den geplanten Freihandelsabkommen – auch ständig neue Herausforderungen für die Weiterentwicklung des Binnenmarkts.[14]

80

Diese Entwicklung von der Freihandelszone bis zum Binnenmarkt – und darüber hinaus – kann auch als Stufensystem verstanden werden:

Abbildung 9:

Stufen wirtschaftlichen Zusammenwachsens

[Bild vergrößern]

b) Wesentliche Umsetzungsinstrumente

81

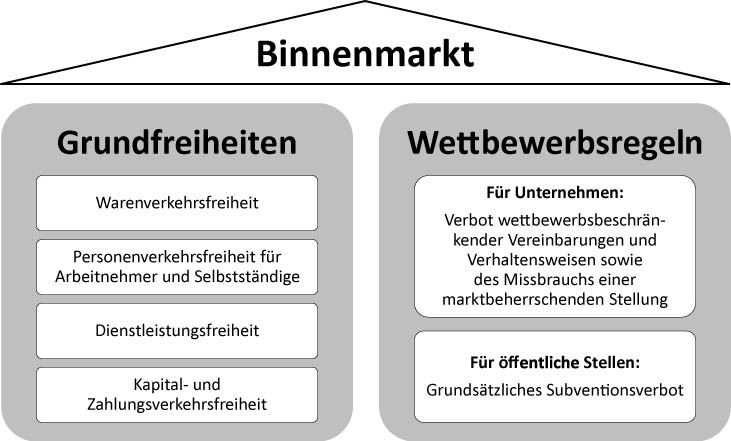

Abbildung 10:

Binnenmarkt

[Bild vergrößern]

82

Von zentraler Bedeutung bei der Verwirklichung des Binnenmarkts sind einerseits die sog. „vier Grundfreiheiten“ (dazu näher unten, Rn. 234 ff.):

– die Warenverkehrsfreiheit, – die (wirtschaftliche) Personenverkehrsfreiheit in Form der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Niederlassungsfreiheit von Selbstständigen, – die Dienstleistungsfreiheit und – die Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit.Diese Grundfreiheiten stellen subjektive – also einklagbare – Rechte dar, die jeder Einzelne sowohl gegenüber den Organen der EU als auch gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten geltend machen kann. Durch die damit verbundene Dynamik tragen die Grundfreiheiten in Kombination mit dem Diskriminierungsverbot (Art. 18 AEUV, auch dazu s.u., Rn. 243) in erheblichem Maß zur Verwirklichung des Binnenmarktziels bei.

83

Die zweite Säule, die zur Verwirklichung des Binnenmarkts maßgeblich beiträgt, ist die weitreichende Kompetenz der EU zur Regulierung des wettbewerbsrechtlichen Rahmens. Mit diesem Instrumentarium ist die EU darum bemüht, einen unverfälschten und unverzerrten Wettbewerb innerhalb des Binnenmarktes zu sichern. So verbieten die Art. 101 f. AEUV den Unternehmen jegliche Formen wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen und Verhaltensweisen sowie die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung. Außerdem enthalten die Art. 107 f. AEUV weitgehende Verbote für staatliche Subventionen, die von der nationalen, regionalen oder lokalen Politik gerne „ihren“ Unternehmen zur Stärkung der jeweiligen Wirtschaftskraft gewährt werden (würden).

84

Neben diesen beiden zentralen Säulen zieht sich die Umsetzung des Binnenmarktziels wie ein roter Faden durch zahlreiche primär- und sekundärrechtliche Vorschriften des EU-Rechts (zu den Begriffen Primär- und Sekundärrecht s.u., Rn. 185–204). Dies gilt beispielsweise für die Steuerpolitik (Art. 110 ff. AEUV), für die Angleichung von Rechtsvorschriften (Art. 114 ff. AEUV) und für die Wirtschafts- und Währungspolitik (Art. 119 ff. AEUV).

a) Sozialpolitische Zielsetzungen

85

Quasi als „Korrektiv“ zur starken Ökonomielastigkeit des Binnenmarktziels sieht Art. 3 III UA 2 EUV seit Lissabon auch ein Bündel an sozialpolitischen Zielsetzungen vor. Damit soll – durchaus in Abgrenzung zum US-amerikanischen Modell[15] – einer zu wirtschaftsorientierten Unionspolitik entgegengewirkt werden. Zugleich wird damit der Anspruch einer „sozialen Marktwirtschaft“, wie er im Zusammenhang mit dem Binnenmarktziel in Art. 3 III UA 1 EUV formuliert ist, mit Inhalten unterfüttert.

86

Diese sozialpolitischen Ziele umfassen im Einzelnen

– die Bekämpfung sozialer Ausgrenzung und Diskriminierungensowie die Förderung

– der sozialen Gerechtigkeit[16] und des sozialen Schutzes, – der Gleichstellung von Frauen und Männern, – der Solidarität zwischen den Generationen und – des Schutzes der Rechte des Kindes.87

Allerdings vermitteln diese Ziele noch nicht der Union die dafür erforderlichen (Rechtssetzungs-)Zuständigkeiten. Daher sind für die Umsetzung dieser Ziele die Querschnittsnormen der Art. 8–10 AEUV von wesentlicher Bedeutung. Danach soll die Union bei allen ihren Tätigkeiten

– Ungleichheiten beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen fördern (Art. 8 AEUV), – den Erfordernissen der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, der Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzniveaus, der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung Rechnung tragen (Art. 9 AEUV) und – auf eine Bekämpfung von Diskriminierungen wegen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder sexuellen Ausrichtung hinwirken (Art. 10 AEUV).88

Vor allem aber räumen die Art. 151 ff. AEUV der EU „harte“ Kompetenzen ein, mit denen zumindest ein Teil der genannten Ziele des Art. 3 EUV umgesetzt werden können. Dies gilt insbesondere für

– die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Art. 151 I, 153 I lit. a, b AEUV), – die Erhöhung der sozialen Sicherheit und des sozialen Schutzes von Arbeitnehmern (Art. 153 I lit. c, d, k AEUV), – die Gleichstellung von Frauen und Männern (Art. 153 I lit. i, 157 AEUV) und – die Bekämpfung sozialer Ausgrenzung (Art. 153 I lit. j AEUV).b) Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt und Solidaritätsprinzip

89

In Art. 3 III UA 3 EUV ist zum einen das sogenannte „Kohäsionsziel“ verankert. Mit einer umfassenden Struktur(hilfen)politik versucht die EU, „eine harmonische Entwicklung der Union als Ganzes zu fördern“ (Art. 174 I AEUV). Insbesondere durch verschiedene Strukturfonds stellt die Union in großem Umfang Mittel zur Förderung der Strukturen in schwächeren Gebieten zur Verfügung; dabei handelt es sich jedes Jahr um ein gutes Drittel des EU-Haushaltes (von 2014–2020 zusammen ca. 325 Mrd. €).[17] Die einzelnen Kompetenzen dazu finden sich in Art. 174 ff. AEUV.

90

Zum anderen bekennt sich die EU in Art. 3 III UA 3 EUV zur Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Aus diesem unionalen Solidaritätsprinzip folgt der Grundsatz einer ausgeglichenen Verteilung von Lasten ebenso wie von Vorzügen unter den EU-Staaten.[18] So sieht Art. 222 AEUV vor, dass bei Eintritt einer Katastrophe infolge eines terroristischen Anschlags oder eines Naturereignisses in einem EU-Land alle übrigen Mitgliedstaaten (auf entsprechende Anforderung) zur Hilfe verpflichtet sind. Allerdings zeigen die Probleme der Flüchtlingsverteilung auch noch Ausbauspielräume für das Solidaritätsprinzip.

c) Übrige Ziele

91

Des Weiteren bekennt sich der EUV in Art. 3 III UA 4 EUV zur Wahrung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie zum Schutz des kulturellen Erbes in Europa. Mit dieser programmatischen Aussage soll Befürchtungen vor einer Überharmonisierung der Union (wofür das EU-Recht allerdings auch keine Grundlage bieten würde) vorgebeugt werden.

92

Mit Art. 3 IV EUV wird die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion mit der gemeinsamen Währung des Euro auch auf Ebene der Unionsziele verankert. Damit wird primärrechtlich deutlich gemacht, dass langfristig alle EU-Mitgliedstaaten zum Währungsraum des Euro gehören sollen – auch wenn das angesichts der Eurokrise einerseits und der fortbestehenden nationalen Vorbehalte andererseits derzeit nicht absehbar erscheint. Die Einzelheiten der Wirtschafts- und Währungsunion sind (für die dem Euro beigetretenen Staaten) in Art. 136 ff. AEUV geregelt, insbesondere die Konvergenzkriterien und das für diese geltende Überprüfungs- und Feststellungsverfahren in Art. 140 AEUV.

93

Die letzte Zielsetzung gilt dem außenpolitischen Wertefundament in Art. 3 V EUV. Dieses umfasst zunächst einen – wenn man so sagen will – eigennützigen Teil. Dazu gehören der Schutz und die Förderung der eigenen Werte und Interessen sowie der Schutz der eigenen Bürger. Zum anderen aber bekennt sich die EU zu einem umfassenden außenpolitischen Werte- und Zieleprogramm uneigennütziger Art. Danach leistet die Union „einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen“.

94

Verständnisfragen:

1. Erläutern Sie die Bedeutung der EU-Ziele des Art. 3 EUV. (Rn. 66, 67) 2. Was versteht man unter dem „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“? (Rn. 70–74) 3. Inwiefern ist das Ziel des „Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ problematisch? (Rn. 75–77) 4. Was bedeutet der Begriff des „Binnenmarkts“ i.S.v. Art. 3 EUV? (Rn. 66 f.) 5. Mit welchen Instrumenten versucht die EU, das Binnenmarkt-Ziel zu erreichen? (Rn. 81–84) 6. Wie sind die sozialpolitischen Zielsetzungen gem. Art. 3 III UA 2 EUV in das Gesamtprogramm der EU-Ziele einzuordnen? (Rn. 85)Anmerkungen

[1]

Das bedeutet, dass die Rechtsbindung nicht („subjektiv“) zugunsten der einzelnen Bürger besteht, von diesen also nicht eingeklagt werden kann.

[2]

Vgl. Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EU-Verfassungsrecht, EUV Art. 3 Rn. 1-5.

[3]

Vgl. Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EU-Verfassungsrecht, EUV Art. 3 Rn. 8 f.

[4]

Vgl. Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EU-Verfassungsrecht, EUV Art. 3 Rn. 15-21.

[5]

Vgl. Hoppe, in Bergmann (Hg.), Handlexikon, S. 806 (Sp. 2 f.)/807 (Sp. 1).

[6]

Hoppe, in Bergmann (Hg.), Handlexikon, S. 806, Sp. 2.

[7]

Hoppe, in: Bergmann (Hg.), Handlexikon, S. 804, Sp. 1.

[8]

BVerfGE 113, 273 – Europäischer Haftbefehl; vgl. die heutige Regelung in § 80 IRG.

[9]

BVerfGE 123, 267 (358) – Lissabon.

[10]

BVerfGE 123, 267 (411) – Lissabon.

[11]

Art. 2 EWG 1957 hatte den Wortlaut: „Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten eine harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, eine beständige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung, eine größere Stabilität, eine beschleunigte Hebung der Lebenshaltung und engere Beziehungen zwischen den Staaten zu fördern, die in dieser Gemeinschaft zusammengeschlossen sind.“

[12]

Pechstein, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 3 EUV Rn. 7.

[13]

Piepenschneider, in: Bergmann (Hg.), Handlexikon, S. 171 Sp. 1.

[14]

Piepenschneider, in: Bergmann (Hg.), Handlexikon, S. 172 Sp. 2.

[15]

Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EU-Verfassungsrecht, EUV Art. 3 Rn. 27 m.w.N.

[16]

Laut Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EU-Verfassungsrecht, EUV Art. 3 Rn. 32, stammt der Begriff „aus dem Arsenal sozialdemokratischer Wahlprogramme und gewerkschaftlicher Zielsetzungen“, wo er seine Berechtigung hat, während er als Verfassungsbegriff untauglich ist – schon weil die Union keine Kompetenz für Umverteilungsmaßnahmen hat.

[17]

Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Recht der EU, Art. 3 EUV Rn. 56.

[18]

Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Recht der EU, Art. 3 EUV Rn. 57.

Erstes Kapitel Europarecht › III. Organe der Union

1. Überblick

95

Die Organe der Union sind in Art. 13 I UA 2 EUV aufgezählt. Als EU-Organe gelten demnach das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der (Minister-)Rat, die Europäische Kommission (die in diesem Buch künftig, wie im EUV selbst auch, nur noch als „Kommission“ bezeichnet wird), der Gerichtshof der Europäischen Union, die Europäische Zentralbank (künftig: EZB) und der Rechnungshof. In Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben bilden sie gemeinsam das institutionelle Gefüge, in dem die EU ihre Willensbildung, Handlungen und Entscheidungen zu einem gemeinsamen Agieren koordiniert.

96

Da die Organe keinen gemeinsamen Sitzort haben, sondern auf verschiedene europäische Metropolen aufgeteilt sind (Brüssel, Straßburg, Luxemburg, Frankfurt a.M.), gibt es – jedenfalls formell – keine EU-Hauptstadt. Wegen der relativen Organkonzentration in Brüssel (Rat, Kommission, Parlament zeitweilig) gilt die belgische Hauptstadt aber zumindest als heimliche oder informelle Hauptstadt Europas.[1]

97

Daneben gibt es noch weitere Einrichtungen, die aber nicht als Organ i.S.v. Art. 13 EUV anzusehen sind. Dies gilt z.B. für den Ausschuss der Regionen (in dem aus Deutschland die Bundesländer und die kommunalen Spitzenverbände vertreten sind) und für den Wirtschafts- und Sozialausschuss, die jeweils beratende Funktionen gegenüber Parlament, (Minister-)Rat und Kommission wahrnehmen (vgl. Art. 13 IV EUV), aber auch die Europäische Investitionsbank (Art. 308 AEUV) oder das Europäische Polizeiamt (Europol, Art. 88 AEUV).

98

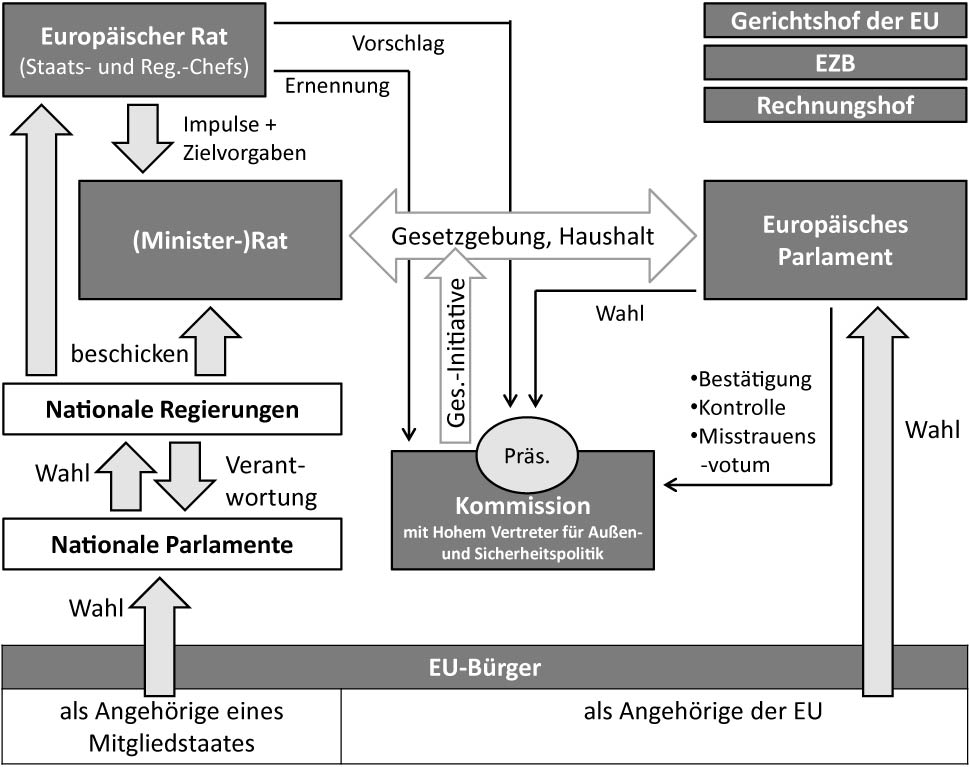

Abbildung 11:

Organstruktur der EU

[Bild vergrößern]

99

Die Grundstruktur der EU-Organisation ist nicht von der klassischen Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative, sondern vom Prinzip des „institutionellen Gleichgewichts“ geprägt. Entsprechend der angelsächsischen Tradition von „checks and balances“ tarieren sich die Machtgewichte der verschiedenen Hauptorgane bei gegenseitiger Kontrolle gegenseitig aus, wodurch Gefahren des Machtmissbrauchs abgewehrt werden.[2] Zur Illustration dieses Prinzips werden in der nachfolgenden Übersicht schlaglichtartig die wichtigsten Funktionen und Aufgaben der drei politisch-operativ wichtigsten EU-Organe – EP, (Minister-)Rat und Kommission – gegenüber gestellt.[3] Eine nähere Erläuterung der einzelnen Aufgaben erfolgt dann bei der Darstellung der einzelnen Organe. Durch die jeweiligen Rn.-Verweise werden diese Ausführungen hier bereits verlinkt.

100

Abbildung 12: Hauptaufgaben von EP, (Minister-)Rat und Kommission (EU)

Aufgabe EP (Minister-)Rat Kommission Rechtssetzung Zusammen mit (Minister-)Rat; tlw. aber nur Anhörungsrechte (Rn. 109 ff.) Zusammen mit EP mit Vorrangstellung beim Bes. Gesetzgebungsverf. (Rn. 134 f.) Initiativrecht und delegierte Rechtssetzung nach Vorgaben EP/(Minister-)Rat (Rn. 153 f.) Budget Beschluss gemeinsam, aber möglicher Durchsetzungsvorrang EP bei Konflikt (Rn. 116 ff., 136) Planaufstellung und -vollzug (Rn. 148) Wahlen (Kreation) Wahl Kom.-Präsident (auf Vorschlag Europ. Rat), Bestätigung Kommission (Rn. 120) Wahl der Mitglieder des Rechnungshofs (Rn. 138) Kontrolle Fragerechte, Untersuchungsausschuss, Misstrauensvotum gegenüber Kom. (Rn. 121) Gegenüber Kom. (v.a. Außenhandelspolitik) und Mitgliedstaaten (Haushaltsdisziplin) (Rn. 141) Gegenüber Mitgliedstaaten: Einhaltung EU-Recht durch Vertragsverletzungsverfahren, insbes. faire Wirtschaftsbedingungen (Rn. 149 ff.) Koordinierung Gesamtkoordinierung EU-Politik (Rn. 133) Organisation/Personal Festlegung von Statuten, Gehältern u.ä., Bildung von Ausschüssen (Rn. 137 ff.) Verwaltung (Exekutive) Steuerung der Förder- und Aktionsprogramme sowie der Fonds (Rn. 148) Außenvertretung Koordinierung der Außenpolitik, Vertragsschluss mit Drittstaaten (Rn. 142) Operative Außenzuständigkeit, Verhandlung von Verträgen mit Drittstaaten (Rn. 155)