Öffentliches Recht im Überblick

- -

- 100%

- +

2. Europäisches Parlament

Vertiefungshinweis:

Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 122-139.

a) Bedeutung und Zusammensetzung

101

Das seit 1979 von allen wahlberechtigten EU-Bürgern direkt gewählte Europäische Parlament (EP) ist das einzige unmittelbar demokratisch legitimierte Organ. Die Abgeordneten des EP sind gem. Art. 14 II UA 1 EUV Vertreter der Unionsbürger. Daher liegt beim EP der Schwerpunkt der demokratischen Legitimation des Handelns der EU.

102

Der Charakter des EP ist allerdings nicht der einer einheitlich-gesamteuropäischen Volksvertretung, sondern der eines „Verbundparlaments“.[4] Zwar werden die Abgeordneten einerseits EU-weit (nahezu) zeitgleich direkt gewählt und wirken in identischer Rechtsstellung innerhalb des Parlaments zusammen. Andererseits aber – und daher der Verbundcharakter – handelt es sich bei näherer Betrachtung „nur“ um einen Zusammenschluss von Abordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten. Am deutlichsten ist dies daran zu erkennen, dass nicht jedem Mitgliedstaat die gleiche Anzahl an Sitzen bezogen auf die Wahlbevölkerung zusteht (vgl. Art. 14 II UA 1 3, 4 EUV) und die Wahl weitgehend nach jeweils nationalen Vorschriften erfolgt (s.u., Rn. 105 f.).

103

Dem EP gehören 705 Mitglieder an,[5] die sich nicht nach herkunftsstaatlichen Gesichtspunkten, sondern nach parteipolitischen Ausrichtungen organisieren (neben der parlamentsüblichen Fachstruktur in Ausschüssen). Die meisten Mitglieder des EP gehören daher staatenübergreifenden politischen Fraktionen an. Um den Fraktionsstatus zu erlangen, müssen sich mindestens 25 Mitglieder aus mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten (zur Zeit also sieben) zusammenschließen (Art. 33 Nr. 2 GO EP). Die Arbeit des EP wird ganz wesentlich von den zwei großen Fraktionen getragen, die bis 2019 zusammen mehr als die Hälfte aller Abgeordneten umfasst haben (Fraktion der Europäischen Volkspartei und die Progressive Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament).[6] Die eigentliche Integrationsleistung des EP erfolgt innerhalb dieser Parteienfamilien, in denen sprachliche, nationale und politisch-kulturelle Unterschiede (die es auch bei grundsätzlich ähnlicher politischer Ausrichtung gibt) verarbeitet werden.[7]

104

Das EP ist das einzige kontinuierlich arbeitende Organ der EU, dessen Sitz sich auf drei verschiedene Orte verteilt: In Straßburg finden die zwölf monatlichen Plenartagungen statt, während die übrigen Plenarsitzungen sowie alle Ausschusssitzungen in Brüssel abgehalten werden. Die Verwaltung des EP (das Generalsekretariat) hingegen residiert in Luxemburg. Angesichts dieser für die praktische Parlamentsarbeit wenig zuträglichen Situation verwundert es nicht, dass es immer wieder Vorstöße aus dem EP zur Zentralisierung des Parlaments in Brüssel gibt. Da aber die Zuständigkeit für die Festlegung der Organsitze bei den Mitgliedstaaten liegt (Art. 341 AEUV, mit Einstimmigkeitsgebot), wird angesichts der verschiedenen nationalen (v.a. französischen) Interessen dieser kostenintensive und kontraproduktive Wanderzirkus-Charakter[8] wohl noch lange fortbestehen.

aa) Wahlrecht

105

Die Abgeordneten werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl für fünf Jahre gewählt (Art. 14 III EUV). Bei dieser Aufzählung fehlt nicht zufällig der Wahlrechtsgrundsatz der gleichen Wahl. Denn wie bereits erwähnt, ist die Wahlrechtsgleichheit nicht staatenübergreifend gewährleistet. Vielmehr bekommen die sehr kleinen EU-Staaten eine Mindestzahl von sechs Abgeordneten garantiert, während die Abgeordnetenzahl bei den großen EU-Staaten degressiv proportional abgeflacht wird. Umso größer die Wahlbevölkerung eines Staates ist, desto weniger steigt das nationale Abgeordnetenkontingent an und desto geringer ist das Stimmgewicht des einzelnen Wählers. Zudem ist die Höchstzahl der Abgeordneten auf 96 beschränkt, was für Deutschland als wählerstärkstes Mitgliedsland relevant ist. Damit beträgt das Stimmgewicht eines luxemburgischen Wählers ca. das Zehnfache gegenüber einem deutschen Wähler.[9]

106

Nähere Einzelheiten des Wahlrechts regelt der Direktwahlakt (DWA), wonach eine Verhältniswahl vorgeschrieben und Sperrklauseln bis zu 5 % sowie eine Wahlkampfkostenobergrenze zulässig sind. Da der DWA (trotz des Regelungsauftrags in Art. 223 I AEUV) aber kein umfassendes Wahlrechtsgesetz darstellt, werden alle übrigen Details von den Mitgliedstaaten für ihr jeweiliges Abgeordnetenkontingent (in Deutschland also im Europawahlgesetz) geregelt.

bb) Abgeordnetenrecht

107

Die Rechtsstellung der Abgeordneten ist hauptsächlich im DWA sowie – vor allem – im sekundärrechtlichen Abgeordnetenstatut geregelt (Art. 223 II AEUV). Besonders hervorzuheben sind das Freie Mandat (Art. 2, 3), das Antragsrecht (Art. 5), das Akteneinsichtsrecht (Art. 6), das Recht zur Bildung von Fraktionen (Art. 8), die Diäten- und Versorgungsregeln (Art. 9-18) sowie die Regeln zur Sach- und Personalausstattung (Art. 21, 22). Hinzu kommen noch die an anderer Stelle[10] geregelte Immunität und Indemnität. Das ergänzende deutsche Europaabgeordnetengesetz sieht zudem (nur nationalrechtlich) einen Anspruch auf Wahlvorbereitungsurlaub und ein Zeugnisverweigerungsrecht vor (§§ 4, 6).

cc) Geschäftsordnung

108

Die jährliche Sitzungsperiode des EP beginnt stets am zweiten Dienstag im März (Art. 229 UA 1 AEUV). Die Kommission hat an allen Sitzungen ein Teilnahme- und Rederecht und ist zur Beantwortung dort gestellter Fragen verpflichtet (Art. 230 AEUV). Die Beschlüsse des EP erfolgen – soweit keine besonderen Mehrheiten vorgeschrieben sind – mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Art. 231 UA 1 AEUV). Mit der Mehrheit seiner Mitglieder gibt sich das EP eine Geschäftsordnung (Art. 232 UA 1 AEUV), die u.a. die Beschlussfähigkeit festlegt (Art. 231 UA 2 AEUV).

aa) Rechtssetzungsfunktion

109

Für gewöhnlich gehört die Rechtssetzung zum Kernbestand parlamentarischer Aufgaben, weil das Parlament als Hauptorgan der gesetzgebenden Gewalt (Legislative) gilt. Das EP war jedoch zunächst lange Zeit ein bloßes Beratungsorgan ohne Entscheidungskompetenzen, bis sich in den Verträgen von Maastricht, Amsterdam und Lissabon viel getan hat. Deshalb stellt Art. 14 I 1 EUV das EP heute als Mitgesetzgeber auf die Stufe des traditionell in der Gesetzgebung starken (Minister-)Rates.[11]

110

Allerdings ist noch nicht alles Gold, was glänzt: Die Rechtssetzungsfunktion des EP unterliegt – jedenfalls bei formaler Betrachtung – nach wie vor Einschränkungen. So verfügt es nur über ein beschränktes Initiativrecht, indem es nicht selbst ein Rechtssetzungsverfahren einleiten kann. Es kann nur die Kommission dazu auffordern, was diese aber (mit Begründungspflicht) auch ablehnen kann (Art. 225 AEUV). Außerdem ist es nur dann und soweit an der Gesetzgebung beteiligt, wie dies primärrechtlich vorgesehen ist. Im politischen Prozess hat es sich jedoch mittlerweile eine dem Rat (weitgegend) ebenbürtige Stellung erkämpft, weshalb es auch bei formal schwächerer Stellung durch informelle Instrumente starken Einfluss nimmt.

111

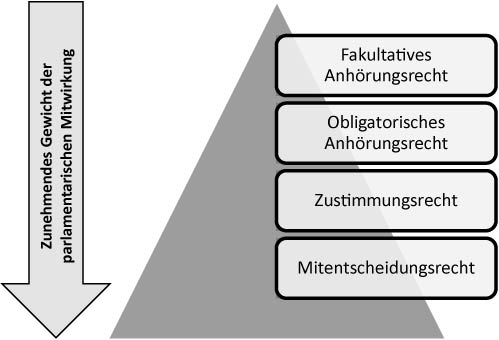

Abbildung 13:

Stufen der Mitwirkung des EP bei der Rechtssetzung

[Bild vergrößern]

112

– Der (Minister-)Rat kann in vielen Bereichen ohne jede Beteiligung des Parlaments Beschlüsse fassen. Dies gilt in 90 Fällen,[12] so z.B. bei Beschlüssen über Wahlen und Zusammensetzungen anderer Organe, bei internationalen Übereinkünften oder bei der Festsetzung der Sätze des gemeinsamen Außenzolltarifs und bei der Zulässigkeit von Subventionen.[13] Allerdings hat sich in diesen Fällen regelmäßig eine „fakultative Anhörung“ auf freiwilliger Basis eingebürgert, durch die das Parlament faktisch auf Augenhöhe mit dem Rat agiert.113

– In einer Reihe weiterer Themenfelder liegt die Rechtssetzung ebenfalls noch allein beim (Minister-)Rat, wobei das EP zumindest über (obligatorische) Anhörungsrechte zu beteiligen ist (46 Fälle, z.B. Art. 48 III UA 1 EUV: Vertragsänderungen). Ein Unterlassen einer solchen obligatorischen Anhörung hat die Nichtigkeit des betroffenen Rechtsaktes zur Folge (vgl. Art. 263 UA 2 AEUV).114

– Schon deutlich stärker ist die (formale) Rolle des EP, wenn seine Zustimmung zu einem Rechtsakt erforderlich ist. Dies gilt für 21 Fälle, so z.B. beim Beitritt neuer Mitglieder zur EU (Art. 49 UA 1 EUV).115

– Die stärkste Beteiligungsform des EP liegt vor, wenn ihm ein Mitentscheidungsrecht (neben dem Ministerrat) eingeräumt ist. So verhält es sich beim sog. „Ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“ gem. Art. 289 I, 294 AEUV (s.u., Rn. 217 ff.), das für zunehmend viele Kompetenzgebiete der EU gilt (derzeit 80 Fälle). Beim sog. „Besonderen Gesetzgebungsverfahren“ gem. Art. 289 II AEUV kann das EP sogar für die Verabschiedung eines Rechtsaktes – allerdings unter (zustimmender) Beteiligung des (Minister-)Rates – allein zuständig sein, was jedoch nur geringe praktische Bedeutung hat (nur 3 Fälle, die das EP selbst betreffen, z.B. Art. 223 II AEUV).[14]

bb) Budgetfunktion

116

Auch die klassische Ur-Kompetenz eines Parlaments, die gerne als „Königsrecht“ bezeichnete Haushaltsbewilligung, war lange Zeit eine Domäne des (Minister-)Rates. Seit Lissabon jedoch ist das EP gemeinsam mit dem (Minister-)Rat an der Haushaltsgesetzgebung im Rahmen eines in Art. 314 AEUV detailliert geregelten Verfahrens beteiligt:

117

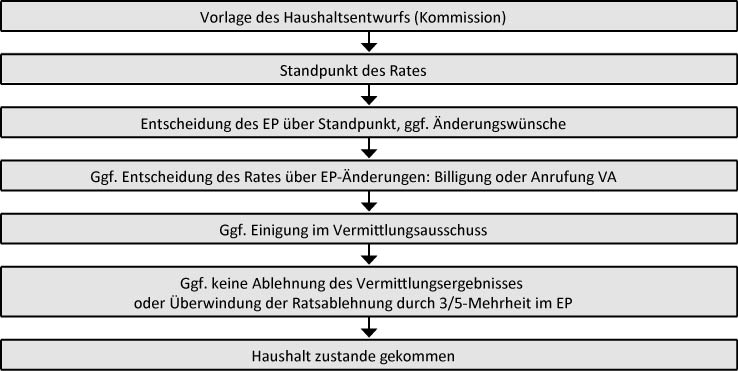

Abbildung 14:

Verfahren der Haushaltsaufstellung (EU)

[Bild vergrößern]

118

– Die Kommission legt den Haushaltsentwurf dem (Minister-)Rat und dem EP vor, zu dem der (Minister-)Rat binnen eines Monats seinen Standpunkt definiert und begründet. – Das EP hat nun die Wahl, binnen 42 Tagen den Standpunkt des (Minister-)Rates ausdrücklich zu billigen oder dazu zu schweigen; in diesen Fällen ist der Haushaltsplan erlassen. Es kann aber auch innerhalb der genannten Frist Änderungen verlangen. Wenn der (Minister-)Rat nicht innerhalb von zehn Tagen alle Änderungswünsche des EP akzeptiert, wird der von EP und (Minister-)Rat paritätisch besetzte Vermittlungsausschuss angerufen.119

– Dieser Vermittlungsausschuss soll nun binnen drei Wochen eine Einigung herbeiführen; gelingt dies, haben EP und (Minister-)Rat zwei Wochen Zeit, das Ergebnis beiderseitig zu akzeptieren. Wenn keines der beiden Organe dagegen votiert, ist der Haushalt in der Form der Einigung zustande gekommen. Wendet sich nur der (Minister-)Rat dagegen, obwohl das Parlament die Einigung gebilligt hat, kann sich das Parlament in den Streitfragen mit einer 3/5-Mehrheit durchsetzen. – In allen übrigen Fällen – wenn schon keine Einigung im Vermittlungsausschuss zustande kommt oder das EP gegen das Vermittlungsergebnis votiert – muss die Kommission einen neuen Haushaltsentwurf vorlegen.cc) Kreationsfunktion

120

Während in parlamentarischen Demokratien das Parlament die Regierung wählt, ist es in Präsidialdemokratien i.d.R. auf Zustimmungsrechte beschränkt. Die EU hat insofern ein Mischmodell: Die Präsidentin der Kommission (die als Chefin der „Exekutive“ eine partielle Ähnlichkeit mit einem Regierungschef hat) wird vom EP gewählt (Art. 14 I 3 EUV). Dabei ist es allerdings formal gesehen nicht frei, sondern an einen Vorschlag des Europäischen Rates gebunden, der dabei die politischen Kräfteverhältnisse im EP zu berücksichtigen hat (Art. 17 VII UA 1 EUV).[15] Bei der Wahl des Kommissionspräsidenten 2014 war allerdings zu besichtigen, wie das Parlament durch geschicktes Agieren die Entscheidung dieser Personalfrage faktisch völlig an sich gezogen hat. 2019 war der Europäische Rat mit seinem Personaltableau dagegen schneller, während das EP keinen klaren Mehrheitsstandpunkt finden konnte und deshalb nur auf den Vorschlag des Europäischen Rates reagieren konnte. Die übrigen Mitglieder der Kommission (also die EU-Kommissare), der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Ratspräsident bedürfen einer Gemeinschafts-Zustimmung des EP, bevor sie vom Europäischen Rat ernannt werden können (Art. 17 VII UA 3 EUV).

dd) Kontrollfunktion

121

Eine weitere zentrale und typische Kernfunktion eines Parlaments liegt in der Kontrolle der Exekutive. Insbesondere gegenüber der Kommission ist dem EP auch eine solche Kontrollfunktion zugewiesen.

– Dies beginnt bei Fragerechten, die gegenüber der Kommission verbindlich und gegenüber dem (Minister-)Rat gewohnheitsrechtlich anerkannt[16] sind, – setzt sich fort mit dem Recht zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, der insbesondere Verstöße gegen das EU-Recht durch andere EU-Organe zum Gegenstand hat (Art. 226 AEUV), – und endet schließlich beim stärksten Instrument parlamentarischer Kontrolle, nämlich beim Misstrauensvotum (Art. 17 VIII EUV, 234 AEUV). So kann das EP gegenüber der Kommission (nur als Ganzes) mit einer 2/3-Mehrheit das Misstrauen aussprechen, was dann zur Amtsniederlegung der Kommission führt.Hinzu kommt als indirektes Kontrollinstrument die Möglichkeit des EP, gegen andere Organe vor dem EuGH vorzugehen (Art. 263 UA 2, 265 UA 1 AEUV, dazu s.u., Rn. 168).

ee) Fazit

122

Somit ergibt sich in der Gesamtschau, dass das EP zwar noch Spielräume auf seinem Weg zu einem absolut vollwertigen Parlament hat. Dennoch ist angesichts der Dynamik der europäischen Integrationsentwicklung die bereits erfolgte erhebliche Stärkung des EP – die sicher noch nicht an ihrem Ende angelangt ist – zu würdigen und (gerade im Interesse des Demokratieprinzips) zu fördern.[17] Problematisch ist daher die zunehmend kritisch-abwertende Rechtsprechung des BVerfG gegenüber dem EP, wie sie im Lissabon-Urteil und überdeutlich in den beiden Sperrklausel-Urteilen zum Ausdruck gekommen ist.[18]

3. Europäischer Rat

Vertiefungshinweis:

Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 73-79.

123

Der Europäische Rat, der nicht mit dem (Minister-)Rat (nachfolgend) verwechselt werden darf, ist nicht in die legislative oder exekutive Tätigkeit der Union eingebunden, sondern schwebt als „politisches Leitorgan“[19] gewissermaßen über den anderen Organen. Denn der Europäische Rat „gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten hierfür fest“ (Art. 15 I EUV).

124

Diese herausgehobene Stellung des Europäischen Rates kommt auch in einigen zentralen Einzelbefugnissen besonders zum Ausdruck:

– So kommt dem Europäischen Rat die Wächterrolle über die grundlegenden Werte der Union (vgl. Art. 2 EUV) zu, indem er schwerwiegende Verletzungen dieser Werte durch einzelne EU-Staaten feststellen und mit Sanktionen belegen lassen kann (Art. 7 II, III EUV). – Außerdem kann er in begrenztem Umfang und mit Zustimmung der Mitgliedstaaten Änderungen der primärrechtlichen Verträge vornehmen (Art. 48 VI, VII EUV). – Ebenfalls zu den Aufgaben des Europäischen Rates gehört eine ganze Reihe hochrangiger Personalentscheidungen. So hat er das Vorschlagsrecht für das Amt des Kommissionspräsidenten (Art. 17 VII UA 1 EUV), was eine empfindliche Einschränkung des entsprechenden Wahlrechts des EP bedeutet. Zudem wirkt der Europäische Rat bei der Besetzung des (Minister-)Rates mit (Art. 236 AEUV) und ist für die Ernennung und Entlassung des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zuständig (Art. 18 I EUV). Auch alle übrigen Kommissionsmitglieder werden vom Europäischen Rat nach Zustimmung des EP mit qualifizierter Mehrheit (s.u., Rn. 132) ernannt (Art. 17 VII UA 3 EUV).125

Dieser politischen Führungsrolle entspricht auch die Besetzung des Europäischen Rates: In ihm versammeln sich mit den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten diejenigen, die an der Spitze der nationalen Exekutiven stehen und dort die politischen Richtlinien festlegen (vgl. Art. 65, 1 GG für Deutschland). Zudem gehört dem Europäischen Rat noch die Präsidentin der Kommission an (Art. 15 II EUV). Die Leitung des Europäischen Rates obliegt dem im Lissabon-Vertrag geschaffenen Präsidenten des Europäischen Rates. Der Präsident wird vom Europäischen Rat für 2 ½ Jahre mit der Möglichkeit der einmaligen Wiederwahl gewählt (Art. 15 V EUV). Er darf kein einzelstaatliches Amt bekleiden, sondern muss insoweit „neutral“ sein.[20]

126

Der Europäische Rat tagt für gewöhnlich zweimal pro Halbjahr und wird stets von seinem Präsidenten einberufen (Art. 15 III EUV). Als ein Gremium, das sich als politisches Führungsgremium versteht, trifft der Europäische Rat seine Entscheidungen im Normalfall einvernehmlich (Art. 15 IV EUV). Dafür müssen nicht alle Mitglieder ausdrücklich zustimmen, aber es darf von keinem Staats- und Regierungschef (mehr) Widerspruch erhoben werden (die Kommissionspräsidentin und der Präsident des Europäischen Rates sind nicht stimmberechtigt, Art. 235 I UA 2 AEUV). Entsprechend internationalen Gepflogenheiten wird eben solange verhandelt, bis ein Konsens erreicht ist.[21] In Einzelfällen – insbesondere bei Personalentscheidungen – sind ausnahmsweise auch Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit gem. Art. 235 I UA 2 AEUV i.V.m. Art. 16 IV EUV vorgesehen.

4. (Minister-)Rat

Vertiefungshinweis:

Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 80-101.

a) Bedeutung und Zusammensetzung

127

Der (Minister-)Rat ist das zentrale Entscheidungsorgan der EU mit legislativen, aber auch exekutiven Aufgaben. Trotz aller Aufwertungen, die das EP in den jüngeren Vertragsrevisionen erfahren hat, ist der (Minister-)Rat als Gesetzgebungsorgan dem EP mindestens ebenbürtig oder teilweise sogar überlegen (s.u., Rn. 135). Man kann den (Minister-)Rat als föderales Gesetzgebungsorgan der EU ansehen und insoweit innerdeutsch mit dem Bundesrat vergleichen. Allerdings ist auf EU-Ebene der (Minister-)Rat (immer noch) stärker als das EP, während in Deutschland dem Bundestag (gegenüber dem Bundesrat) die stärkere Rolle zukommt. Zugleich muss man aber auch hier den weiten Weg anerkennen, den die heutige Organstruktur zurückgelegt hat: Früher war der (Minister-)Rat das einzige Gesetzgebungsorgan und muss diese Funktion nun weitgehend mit dem EP teilen.

128

Dem (Minister-)Rat gehört pro Mitgliedstaat ein nationaler Regierungsvertreter auf Ministerebene an, der für sein jeweiliges Land verbindlich entscheidet und damit auch die Verantwortung dafür gegenüber dem Parlament und der Bevölkerung seines Staates übernimmt (Art. 16 II EUV). Je nach Thema und politischem Sachgebiet variiert die konkrete Besetzung des (Minister-)Rates (Art. 16 VI UA 1 EUV). Denn welcher Minister sein Land im (Minister-)Rat repräsentiert, hängt von der jeweiligen Ressortzuständigkeit ab. Geht es um Finanzfragen, besteht der (Minister-)Rat aus den Finanzministern der EU-Staaten, sind dagegen Umweltthemen betroffen, treffen sich im (Minister-)Rat die nationalen Umweltminister. Insofern tritt der (Minister-)Rat in (derzeit zehn) verschiedenen „Ratsformationen“ als jeweilige Fachministerkonferenz auf. Eine gewisse Koordinierung der verschiedenen Ratsbesetzungen erfolgt durch die Ratsformation „Rat Allgemeine Angelegenheiten“, in den die meisten Staaten ihren Außen- oder Europaminister entsenden (Art. 16 VI UA 2 EUV).

129

Bei Fragen, für die in Deutschland ausschließlich die Länder zuständig sind, wird Deutschland im (Minister-)Rat durch einen fachlich zuständigen Landesminister (den der Bundesrat bestimmt) repräsentiert (Art. 23 VI GG). So wirkt zum Beispiel bei Fragen der schulischen Bildung ein Landeskultusminister (und nicht etwa die Bundesbildungsministerin) im (Minister-)Rat mit.

aa) Vorsitz

130

Der Vorsitz des (Minister-)Rates wird im Regelfall von einem Mitgliedstaat – in allen Ratsformationen – für die Dauer von sechs Monaten wahrgenommen (sog. „Ratspräsidentschaft“).[22] Eine besondere Ausnahme gilt für den Rat „Auswärtige Angelegenheiten“, bei dem der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik den Vorsitz dauerhaft führt (Art. 18 III EUV). Dem Vorsitzenden obliegt insbesondere die Koordinierung, Organisation und Moderation der Ratstätigkeiten und die interinstitutionelle Außenvertretung gegenüber Kommission und EP.

bb) Mehrheitserfordernisse

131

Für die Beschlüsse des (Minister-)Rates gibt es (im Wesentlichen[23]) drei verschiedene Mehrheitsbegriffe:

Abbildung 15: Mehrheitsbegriffe bei Ratsbeschlüssen (EU)

Mehrheitsbegriff Anforderungen Anwendungsbereich einfach Absolute Mehrheit der Mitglieder, also 14 bei 27 stimmberechtigten Mitgliedern; Stimmenthaltungen wirken wie Nein-Stimmen. Eher technische Fragen wie Geschäftsordnung (Art. 240 III AEUV), aber auch bei Amtsenthebungsanträgen gegenüber Kommissionsmitgliedern (Art. 245 II AEUV).[24] qualifiziert Mitglieder- und Bevölkerungsquorum (vgl. nachfolgenden Absatz) Regelfall gem. Art. 16 III EUV einstimmig Keine Gegenstimme (Enthaltungen sind unschädlich, Art. 238 IV AEUV) Besonders wichtige Fragen wie z.B. Mitgliederaufnahme (Art. 49 EUV)132