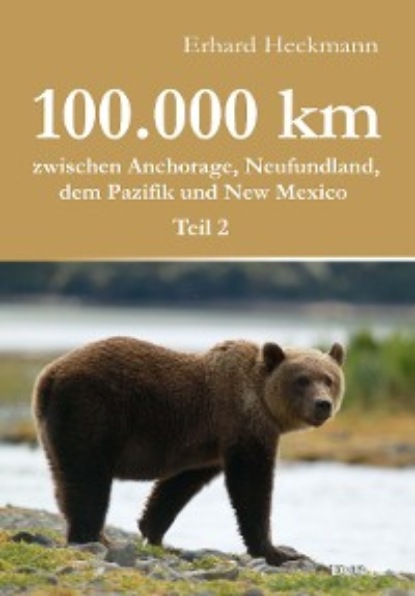

100.000 km zwischen Anchorage, Neufundland, dem Pazifik und New Mexico - Teil 2

- -

- 100%

- +

In ihrem Buch „Pioneer People und Places“ gibt Irene Stangoe weiter, was ihr eine Tochter von James Wiggins, Mabel Kinvig, über jene Zeiten erzählte, als ihre Eltern 1906 in Miocene, zwischen Williams Lake und Horsefly gelegen, siedelten: Zweimal im Jahr erhielten sie aus Vancouver alles was sie brauchten, doch musste ihr Vater die Waren im 300 Kilometer entfernten Ashcroft abholen. Diese gleichen Kilometer wurden auch die Rinder zur Bahnstation getrieben, wenn sie verkauft wurden. Der Ceylon Tee war in großen Behältern aus Leinentuch verpackt, das ein Holzrahmen in der gewünschten Form hielt. Der Chinareis kam in 25-Kilo-Säcken an, und Streichholzblöcke wurden in Kanistern von 15 Litern verschickt. Die Frau des Hauses musste Kühe melken, Hühner und Schweine füttern, Garten- und Feldarbeit erledigen, aber eigentlich war sie Lehrerin. Viel Land, insgesamt siebenhundert Hektar, waren urbar zu machen, doch der Vater brauchte auch, um seine Familie durchzubringen, den Zusatzverdienst als Transporteur auf der Wagon Road und war dadurch wochenlang nicht zu Hause. Auch die Kinder, für die es einen einzigen Lehrer gab, der alle Schüler in einer Einzimmer-Blockhütte gleichzeitig unterrichtete, hatten innerhalb der Familie ihre stetigen Aufgaben. Fast nebenbei gebar Frau Wiggins neun Kinder und zog sie auf. Gewaschen wurde alles mit der Hand, und anfangs lebten sie noch im Zelt. 1908 entstand eine Blockhütte mit vier Räumen, elf Jahre später waren es zehn. Ab 1913 wurde zusätzlich noch das neue „Post Office“ betrieben und, bis es fast fünfzig Jahre später geschlossen wurde, blieb das auch so. Die Frau starb 1927, ihr Mann 1960 im Alter von sechsundachtzig Jahren, als seine große Ranch bereits aufgeteilt und verkauft war. Ein Teil davon hat aber überlebt, als Pioneer Ranch zu Miocene.

Auch Florence Schoonover erzählte die Geschichte ihrer Eltern, die im gleichen Jahr am Meldrum Creek im Chilcotin, nordöstlich von Riske Creek, siedelten. Ihr Vater Murdock Donald Ross war, bis die Brücke gebaut wurde, Fährmann zu Chimney Creek am Fraser River. Was dann kam, war noch schlimmer. Schuhe nähten sie aus den Häuten ihrer Kühe, droschen den Weizen mit Flegeln und machten ihn mit einer handbetriebenen Steinmühle zu Mehl. Auch Räucherspeck, Schinken oder Seife wurden eigenhändig hergestellt, Wasser fast einen Kilometer entfernt geholt und Holz im Wald gesägt. Medizinische Hilfe gab es nicht, und alle zehn Ross-Kinder wurden in der Blockhütte ohne Arzt oder Hebamme geboren. Murdock Ross war ein Lehrer aus Neuschottland, der mit seiner Frau Mitte der 1880er nach British Columbia kam. 1986 erwarben sie eine kleine Ranch am Ross Gulch unterhalb von Riske Creek, doch in jenen Jahren hatten sie kein Glück. Zunächst starb die Frau, dann vielen die wenigen Rinder dem harten Winter 1900 zum Opfer. Ross musste den Job auf der Fähre annehmen und heiratete die Engländerin Florence Hunt. Auf der Westseite des Fraser Rivers, nahe der Fähre, übernahmen sie drei primitive Hütten. Drei ihrer Kinder wurden dort geboren, die anderen sieben zu Meldrum Creek. Die kleine Fähre, die der Mann über den Fraser rudern musste, hatte mit ihren 6 x 12 Fuß nur Platz für einen einzigen Transportwagen, die Pferde mussten schwimmen. 1904 zog die Rossfamilie zum Meldrum Creek um und startete eine kleine Farm. Vier Jahre später kam das Postmeisteramt der kleinen Ansiedlung dazu und besserte das knappe Einkommen ein wenig auf. Das hieß allerdings auch, einmal wöchentlich die Post von Riske Creek abzuholen und nach Hause zu kutschierten. Florence Ross hat fünfzehn Jahre lang die Ranch nie verlassen. Waschen, kochen, melken, buttern, Seife , Käse, Schinken und Speck herstellen, ihre große Familie versorgen, sich ums Vieh kümmern und all die anderen Arbeiten auf der Ranch ließen ihr keine Zeit dazu. Und, so ihre Tochter, „diese Frau hat sich nie beklagt“. Dennoch hat dieses harte Leben auch für ein langes gesorgt. Murdock Ross ritt seinen alten Schimmel „Sunny“ noch mit 86 Jahren und war frisch und aktiv bis zu seinem Tode 1949. Das Leben hatte für ihn 90 Jahre bereit gehabt. Seine Frau Florence überlebte ihn um drei Jahre und starb mit sechsundachtzig. Die fünfzig Jahre am Meldrum Creek fasste Tochter Florence wie folgt zusammen: „Wir hatten viele sehr harte Zeiten, aber es gab auch glückliche …“

All diese Pioniere haben vor noch gar nicht so langer Zeit die Grundlagen dafür gelegt, dass der heutige Tourist ein wunderschönes Land unbeschwert bereisen kann. Auf guten Straßen und in grandioser Natur; mit Luxus-Lodges, urigen Blockhütten oder romantischen Campingplätzen. Da sind so großartige Flüsse wie der Chilko, Chilcotin oder Fraser, wo das Vergnügen Wildwasser oder Speed-Boot heißt. Für ein Ozeanabenteuer an der Küste bieten sich Kajak, fischen, bergsteigen oder wandern an, oder die Kreuzfahrtschiffe und Fähren, die an der Küste entlang gleiten und unglaubliche Blicke freigeben, auf Gletscher oder wunderschöne Täler. Man kann Wale beobachten, verspielte Seeottern oder Grizzlys, und mit etwas Glück auch den weißen Kermote Bären begegnen. Oder man spielt Golf, reitet mit oder ohne Packpferd, erfährt sich das Land im Wohnmobil, Pick-Up oder Auto, oder genießt ganz einfach die herrliche Natur auf welche Art auch immer. Kanada ist wirklich ein Land ohne Limits.

Der nächste Morgenkaffee duftet schon sehr früh, denn wir möchten heute den Clearwater Lake bei Kleena Kleene erreichen. Dass wir dort auf eine deutsche Familie aus Bonn treffen werden, die sich vor einigen Jahren einen Traum erfüllte, ahnten wir natürlich nicht. Kurz nach sechs Uhr rollen wir bereits Richtung 150 Mile House und Williams Lake, wo die Nummer Zwanzig nach Westen abbiegt, und ihren 450 Kilometer langen Weg an die Westküste nach Bella Coola antritt. Bevor man aber die Kreuzung in der Provinzhauptstadt erreicht, bleibt weiterhin Pionierboden unter den Rädern. 150 Mile House, während des Goldrausches ein wichtiger Halt auf dem Weg zu den Goldfeldern, ist heute eine ruhige Gemeinde mit etwa 1.000 Einwohnern und einem Geschäftsbereich am Highway, der diesen Namen trägt. Die alte Schule von 1890 findet man allerdings erst siebzehn Meilen nördlich am Cariboo Highway. Unweit ihres Originalstandortes, auf neuem Fundament und gut restauriert, bietet sie Touristen ein kleines Fenster in die Vergangenheit. Der alte Gold Rush Trail, der am 150 Mile House nordostwärts nach Horsefly und Likely abbiegt, bringt in unseren Tagen Touristen auf Schotter zu den Seen Horsefly und Quesnel. Letzterer, sein Hauptarm zieht sich mit 101 Kilometern bis zum Wells Grey Park hin, ist für seine Achtkilo-Forellen bekannt und der größte der Region, die von Koppelzäunen, Gras- und Farmland, Gäste-Ranches, Pferden und Rindern geprägt ist. Horsefly, wo 1859 Gold gefunden wurde und seinen Namen von den damals dort verstärkt vorkommenden Pferdefliegen erhielt, wird nach sechzig Kilometer erreicht. Entlang des gleichnamigen Flusses, dessen jährlicher Sockey-Lachszug als der zweitstärkste der Provinz gilt, gibt es zahlreiche Wanderwege, die auch zu den Horsefly Fällen, den Viewland Bergen oder durch Zedernwald zum Quesnel Lake führen. Über Big Lake Ranch, Likely, entlang des Cariboo Lakes, und Keithley Creek lässt sich auch Barkerville am Ende der von Quesnel kommenden 26 erreichen, doch muss man sich über den Zustand der geschotterten Straßenabschnitte vorher erkundigen.

Für mehr als fünfzig Jahre war das 150 Mile House ein Knotenpunkt der Region, dem die Komplettierung des Pacific-Great Eastern Railways ein Ende setzte. Jene startete allerdings mit der Lake Valley Ranch und Roadhouse der Davidson Brüdern am Valley Creek, und als diese in Schwierigkeiten gerieten und das Anwesen verkauften, ging das kleine Haus durch viele Hände. Mit dem Goldrausch, und unter der Regie der neuen Besitzer Samuel Adler und Thomas Berry, wurde das Roadhouse zu einem weiteren Meilenhouse am Caribo Goldrausch-Trail, und als „150 Meilen House“ plötzlich zum Dreh- und Angelpunkt, als die im Bau befindliche Wagon-Road vom ursprünglichen Plan abwich, das alte Williams Lake liegen ließ, und stattdessen über die „Davidson Farm“ nach Deep Creek in der Nähe von Quesnel führte. Chilcotin, Barkerville, Quesnel Forks, Horsefly oder Lillooet hießen hier die Wegweiser, und dieses Road House wurde zu einem natürlichen Handelspunkt an der Kreuzung vieler Pfade, an der nun Passagiere, Fracht und Post vorüber mussten. Damit rechnen konnten die früheren Farmeigner allerdings nicht, denn der Hudson’s Bay Trail, der das nordwestlich vom heutigen Prince Georg gelegene Fort St. James versorgte, führte durch das Gebiet von Williams Lake bis er den Fraser erreichte, wo er nach Norden zum Fort Alexandria abbog. Die neue Straße folgte diesem alten Trail zum Soda Creek jedoch nicht, sondern wählte ihren Weg nach dort weiter östlich, und damit durch die alte Davidson Farm.

Das im Niedergang befindliche 150 Mile House erlebte jedoch eine zweite Blüte, als es 1884 von den Partnern Borland und Vieth gekauft und in Hotel, Laden und Ranch umfunktioniert wurde. Bob Borland war zugleich auch einer der großartigen Pioniere seiner Zeit und galt in den 1890er Jahren als einer der prominentesten Geschäftsmänner im Cariboo. In Williams Lake erinnert zwar noch immer eine Straße an diesen Mann, doch als die Stadt 1819 entstand, dachte man eher an „Borland“ als an den heutigen Namen. Borland war 1840 in Ontario geborenen und kam des Goldes wegen in diese Gegend, doch sein fehlendes Glück ließ ihn umdenken, und zusammen mit dem ebenfalls enttäuschten Georg Vieth einen kleinen Laden kaufen. Der brachte Geld in die Kasse und ließ ihren kleinen Handel zu einem Stopping-House erweitern, das als Rasthaus am Keithly Creek sehr schnell einen erstklassigen Ruf genoss. Um 1870 waren ein zweiter Laden, Sägewerk und Schlachthaus eröffnet, und auch der Postservice nach Barkerville war in der Hand der beiden Partner, während vierundsechzig ihrer Maultiere als Packtrain für die Northern Hudson’s Bay Company zu deren Forts im Einsatz waren, um diese mit allem Nötigen zu versorgen. Als sich die beiden Partner 1899 trennten, standen vier Läden, drei Hotels, der Pack- und Frachtservice, mehrere Rinderranches und zwei aktive Minen im gemeinsamen Eigentum. Vieth starb 1919 in Victoria. Borland behielt seine Farm und heiratete, als er in den Sechzigern war, eine sechzehnjährige Schönheit. Berühmt war aber nicht nur deren Pianospiel, sondern vor allem ihre extravagante Lebenseinstellung. So galt das ehemalige Pinchbeck House, das Borland ebenfalls übernommen hatte, bald als exklusivster Platz in der Wildnis, mit feinsten Möbeln, Teppichen und Porzellan. Die Probleme kamen aber ebenso schnell, wie die Exklusivität angeliefert wurde, denn Bob Borland bekam nur noch Rechnungen aus Vancouver, wo seine hübsche Frau reichlich und ungehemmt einkaufte. Als der Staat neues Land für Williams Lake benötigte, verkaufte Borland 1912 Haus und Ranch, überließ seine verschwenderische Frau in dieser Stadt ihrem eigenen Leben und zog sich auf seinen Besitz zu Keithly Creek zurück, wo er 1923 verstarb und auch seine letzte Ruhe fand. Seine Frau heiratete wieder und verzog nach Ashcroft.

Das 150 Mile House, mit mehr als dreißig Zimmern ausgestattet, war wegen seiner Farbe auch als „das Weiße Haus“ bekannt und bei Reisenden vor allem wegen seiner Bar und Tanzabende beliebt. „Gesetz des Hauses“ soll gewesen sein, dass der erste Frühaufsteher das Recht hatte, sich das beste Paar Überschuhe nehmen zu dürfen, die am Barofen abgestellt waren. Äußerst populär war das Road House auch wegen seiner gemischten Gesellschaft, die Reisende, Farmer, Minenarbeiter, Cowboys, Fuhrleute und zukünftige Siedler vereinte. Wie gut man schlief, war abhängig vom Raum. Über der geheizten Bar war es warm aber laut, bis der letzte Gast entschied, es sei genug. Ruhiger war es in den Räumen über der Küche, doch dort ließ man den Ofen ausgehen, sodass das Thermometer an winterlichen Tagen im Schlafgemach spätestens am Morgen bei weniger als „Null“ angekommen war. Dem „Weißen“ erging es aber letztlich auch nicht anders, als den meisten dieser Straßenhäuser, es wurde eine Beute der Flammen und durch das Feuer zerstört. Die Zeit blieb aber deswegen nicht stehen. Ringsum gab es Neuansiedlungen, Häuser, Verwaltungsgebäude, Bank, Laden, Schmiede, Tanzhalle, Gefängnis, Telegrafenstation, Schuppen, Scheunen und Ställe. Etwas weiter am Bach entstanden Sägewerk und Getreidemühle, wo die Bauern ihren Weizen ab- und Mehl aufluden. Aber so schnell, wie diese Ortschaft geboren wurde, versank sie auch wieder in der Bedeutungslosigkeit, denn die neuen Gleise der Eisenbahn wurden von Squamish am Howe Sound ab Lac La Hache ins Hinterland nicht über 150 Mile House verlegt, sondern entlang des San Jose Rivers zum Williams Lake, wo ein neuer Ort gleichen Namens entstand, der die Geschäftigkeit in diesen verlagerte und 150 Mile House zu seinem heutigen Dasein, einem kleinen Ort am Highway, schrumpfte.

Knapp zwanzig Kilometer weiter ist man in Williams Lake. Die Stadt ist Dreh- und Angelpunkt der Cariboo Region, als auch das Tor zum Chilcotin und der zentralen Küstenregion, womit es auch gleichzeitig zum Ausgangspunkt für Urlauber wird, die auf ausgetretene Touristenpfade verzichten möchten. Die Stadt am See ist mit allem ausgerüstet, was für das riesige Einzugsgebiet nötig ist, dazu Galerien, Flugplatz, Bus- und Eisenbahnstation, Golfplätzen, und ihr Museum ist das einzige, das sich in British Columbia mit Rodeos beschäftigt. In ihren Mauern gedenkt man auch berühmter Musiker, Poeten und anderer Persönlichkeiten. Bei aller Geschäftigkeit blieb auch der Countrycharm erhalten, und sein viertägiges Rodeo am ersten Wochenende im Juli, bei dem längst Provis in den aus dem Siedlerleben entwickelten Sportarten antreten, ist eines der berühmtesten in Nordamerika. Zu solchen Countryfesten, wenn die ganze Stadt regelrecht aus dem Häuschen ist, gehören auch viel Musik und Tanz. Wer es ruhiger mag, der wählt vielleicht den schönen Williams Lake River Trail zum wandern, der über zwanzig Brücken und vierzehn Kilometer zum Ufer des Fraser Rivers führt. Mehr Zeit und Kondition verlangt dagegen der 420 km lange „Mackenzie Trail“, der auf der historischen „Nuxalk-Carrier Route“ nach Bella Coola zur Küste führt. Ein Stückchen südlich der Stadt, in der Nähe von Soda Creek, lädt auch das Xats’ull Heritage Village zum Besuch ein, das an die Ureinwohner dieser Region erinnert. Andere Ziele in der näheren Umgebung wären auch die Springhouse Gästeranch (mit Campingplatz), die historischen Dog Creek und Gang Ranch, der Farewell Canyon oder, im Norden, die lebende Goldgräberstadt Barkerville als Freilichtmuseum.

Dass Williams Lake überhaupt entstand, war reiner Zufall. Zunächst entschied sich ein Provinzbeauftragter für einen anderen, als den vorgesehenen Standort, und danach sorgte die geänderte Straßenprojektierung für den Niedergang der Ortschaft. Erst die Eisenbahngleise gaben der Ansiedlung eine neue Chance, wenn auch an etwas anderer Stelle. Doch all das brauchte auch seine Zeit. Den Anfang machte die Provinzverwaltung, als sie 1860 ihren Beauftragten Nind und den Polizisten Pinchbeck ins Cariboo schickte, um dort eine Verwaltung aufzubauen und für Recht und Ordnung zu sorgen. Ende Juli machten sich die beiden Männer in Fort Hope auf den Weg, benutzten den „Boston Bar Trail“, der durch die Fraserschlucht führte, und hatten, als sie nach vier Wochen die Davidson Farm erreichten, sich auch über die übrigen 200 Meilen durch Schlamm, Sumpf und Gebüsch geschlagen. Heute fährt der Tourist die gleiche Strecke in wenigen Stunden im klimatisierten Mobil über Highway-Asphalt, doch es waren solche Pfade, die ihm vorausgingen und es erst möglich machten. Dass Nind nicht „Fort Alexandria“ als Hauptquartier auswählte, wo bereeits Post, Saloons, Läden und Lagerhäuser existierten, sondern seine Zelte weiter südlich am See aufschlug, überraschte zunächst, denn dort gab es lediglich eine Kirche von 1842, die Missionsfarm und ein Road House. Dennoch war dieser Platz, in dessen Nähe auch der Amerikaner Davidson 1859 seine Farm im Glendale Gebiet errichtet hatte, ein ganz vorzüglicher, denn hier kreuzten nicht nur einige der ins Landesinnere führenden Trails, sondern am nahe gelegenen Fluss hatten auch Goldsucher ihre Camps aufgeschlagen.

Als um das Road House herum Verwaltungsgebäude, Post Office, einige Häuser und Schuppen entstanden, war auch der Grundstein für das „erste“ Williams Lake gelegt. Die Attraktion der kleinen Ansiedlung war die gastfreundliche Einkehr, deren 1$-Mahlzeiten einen sehr guten Ruf hatten, und die für „Kamerad Pferd“, wurden Futter und Stall gebucht, 3.50 $ auf die Rechnung schrieb. Für 13 Cent pro Pfund wurden auch Kartoffeln angeboten, denn die eigene Ernte betrug jährlich etwa 800 Zentner. Wie der Ort zu seinem Namen kam, das will eine Sage wissen: Ein Fremder traf am See einen Angler und fragte ihn nach seinem Namen. Die Antwort war „William“, und auf die zweite, ob das sein See sei, antwortete der Indianer mit „ja“, womit Williams Lake getauft war. Für das weitere Wachstum sorgten die Goldfunde, denn sie zogen alle an, auch Gauner, Spieler und Banditen, und somit wuchs der Ort auch insgesamt zum Liefer- und Versorgungszentrum. Der zusätzliche Enthusiasmus, den 1863 die Kunde von der neuen Wagenstraße auslöste, wurde jedoch nicht belohnt, denn die fünfeinhalb Meter breite Spur zog, unvorstellbar für jene Einwohner, zur Lake Valley Ranch (später 150 Mile House), danach über die Berge zum Deep Creek, wo zwischenzeitlich Pinchbecks 164 Mile Road House stand, und schließlich nach Soda Creek. Damit war „Williams Lake-Village“ umgangen und versank in einen langen Schlaf.

Constabler Pinchbeck, dessen Anwesen dort stand, wo heute die Stampede der Provinzstadt stattfindet, war für diese Region allerdings ein richtig guter Mann, als Polizist, Richter, Anwalt, Henker, notfalls auch als „Arzt“. Eine Pistole soll er nie getragen, sondern jegliche Probleme mit seiner Autorität gelöst haben. Der Mann, der mit achtzehn Jahren England verlassen hatte und die Indianer gut behandelte, erkannte nicht nur sehr schnell die Bedeutung der Cariboo-Region, sondern war auch ein Visionär. Und deswegen kaufte er, gemeinsam mit einem Freund, auch weiteres Land, als die neue Straße nördlich vorbei zog. Am Ende gehörte ihnen mit achthundert Hektar das ganze Tal, von dem sie die Hälfte kultivierten. Obwohl die Postkutschen und Frachtwagen nun über das 150 Mile House fuhren, blieben sein Road House, Laden und Saloon weiterhin sehr erfolgreich, denn Pinchbecks „White Wheat Whisky“ war berühmt wie heutige Spitzenprodukte. Und somit waren es nicht nur die Goldschürfer, die im Winter für acht Dollar pro Woche in seinem Haus auf besseres Wetter warteten, die viel Geld in der Bar ließen. Ein warmes Essen kostete fünfzig Cent, ein Drink die Hälfte, und Pinchbeck investierte all diese Dollars wieder. Er baute Getreidemühle, Bier- und Whiskybrauerei und ein Sägewerk, Viehzucht und Landwirtschaft betrieb er nebenher. Sein Markt waren die Goldcamps, Packpferde das Transportmittel. Für die ganz schnellen Vierbeiner baute er sogar eine Bahn, denn Pferderennen galten als schick und Hauptsportart. Als die Rennen für 1861 anstanden, ruhte die Arbeit in den Camps fast zwei volle Wochen, denn die Leute kamen aus der ganzen Region und bevölkerten die abgeernteten Weizenfelder mit ihren Zelten. Im Pool sollen damals etwa sechzigtausend Dollar Preisgeld gewesen sein, die nach der Regel “der Gesamtsieger bekommt alles“ ausgeschrieben waren. Und dieser hieß Niger Baby, hatte Doc English im Sattel und gewann das Entscheidungsrennen in überlegener Manier. 1880 ging Pinchbeck zurück nach England und heiratete. Für seine erste Frau, die eine Tochter von Chief William gewesen sein soll, baute er am Nordende des Sees eine neue Bleibe, für sich selbst und die neue Familie das „Lower House am See“, das eine der besten Adressen der ganzen Gegend gewesen sein soll. Einige Jahre später zahlte er zwar seinen Partner aus, doch mit der zu Ende gehenden Goldrauschzeit gingen auch seine Geschäfte merklich zurück. Im Juli 1893 starb Pinchbeck. Seine weiße Grababgrenzung leuchtet heute vom Hügel über dem Stampedeplatz, auf dem er einst zu Hause war. Doch auch die berühmte Stampede der modernen Zeit kann nicht verhindern, dass Alteingesessene nach immer davon schwärmen, was Zeitzeugen ihren Nachfahren über die alte Squaw Hall und das Mountain Race überliefert haben. In jener wurde so manch lange Nacht gefeiert, und das wilde Rennen fand sein Ende, als der Cariboo Highway einige Korrekturen erfuhr, asphaltiert wurde und nicht mehr im Galopp überquert werden konnte. Joe Flieger, der das Rennen, das nur auf den letzten 250 Metern über besseren Boden führte, einst ins Leben rief, gewann die halsbrecherische Jagd über Berge, durch unwegsames Gelände und Busch auf seinem Schimmel Eagle 1923, 1924 und 1926. Noch besser war nur der Alkali Lake-Cowboy Squinahan, der im nächsten Jahrzehnt achtmal erfolgreich war.

Etabliert wurde die Stampede 1920, um die neue Stadt und die „Ankunft“ des Pacific Great Eastern Railways zu feiern. Chronisten berichten allerdings, dass es schon ein Jahr früher eine Stampede gegeben habe, als weder das Tal noch der neue Ort Straßen kannten. 1920 kamen aber alle, mit Wagen und Zelten, Weiße und Indianer um sich bei ihren täglichen Aufgaben im sportlichen Wettstreit zu messen und herauszufordern. Eine Arena gab es dafür noch nicht, aber ein ausgelassenes Tanzfest im Pinchbeck-Borland-Haus, nachdem alle Sieger ermittelt waren. Ein Jahr später hatte das neue Williams Lake bereits Formen angenommen, durch Hotels, Bars, eine Bank, Häuser und Schuppen. Danach wuchsen Ort und Cowboy-Sportspektakel weiter, bis der Zweite Weltkrieges dem sportlichen Ereignis eine Ruhepause aufzwang. Als es 1947 wieder eröffnet wurde, war auch die Zeit der lokalen Amateure vorbei. Die Stampede wurde, wie alle anderen großen Rodeos auch, zu einer hochprofessionellen Show mit Tribüne und Spitzenkönnern aus ganz Nordamerika. Nur die Tatsache, dass man genau wie damals einige Tage nicht zum Schlafen kommt, soll sich beim Rodeo nicht geändert haben. Andererseits funktionierte selbst in den 1950er Jahren in diesem Landstrich das Leben noch längst nicht so, wie anderswo in Kanada. So gaben die beiden Banken in der Stadt anlässlich des „October Cattle Sale“ an zwei verschiedenen Nächten jeweils eine Party, bei der um Schreibtische und Kassenschalter getanzt, und Drinks im Tresorraum gereicht worden sein sollen, denn beide waren hier auch schon ansässig, als 1919 die ersten Gebäude der neuen Stadt an der gegenüberliegenden Seeseite bei den Bahngleisen entstanden. Es waren zwar nur zwei kleine, mit Dachpappe gedeckte Holzhütten und weniger als zwanzig Quadratmetern, denn Geld für Besseres musste erst noch verdient werden. Aber auch das war anders als heute, denn die Kunden kamen nicht zur Bank, sondern „die Banker“ mussten oft meilenweit zu ihnen reiten, auch im Winter. Und wenn es um die Eröffnung einer neuen Zweigstelle ging, dann war es ähnlich wie heute, es las sich nur ein wenig anders, was Irene Stangoe in ihrem Buch „Cariboo-Chilcotin, Pioneer People and Places“ einem Bericht des damaligen Managers der Bank of Commerz in Williams Lake an seine Zentrale entnahm: „Die hohen Kosten, Miete für Büro, Pferd und Futter von monatlich 24 $, bei Pferdekauf 30 $ für Stallmiete und 60 $ pro Tonne Hafer, können anderweitig besser verwendet werden.“

Auch das 1920 erbaute „Log-Cabin-Hotel“, mit Lobby, Speisesalon und dreizehn Zimmern ein imponierender Bau, funktionierte noch etwas anders. Übernachtung und Essen hatten mit je 50 Cent den gleichen Preis, und das Wasser in der Badewanne war kalt. Warmes stand in der Zisterne hinter dem Lobbyofen zwar zur Verfügung, doch das musste sich der Gast auch selbst holen. Das große Feuer von 1921 überlebte es noch, doch als 44 Jahre später die Original-Holzbohlen einer Rundumrenovierung weichen mussten, ging mit ihnen auch ein ganzes Kapitel der alten Pionierzeit zu Ende. Williams Lake selbst, das seinen Namen vom Häuptling der Shuswap-Indianer erhielt und als Haltestelle auf dem Weg in die Goldfelder entstand, war aber endgültig etabliert, als der Great Pacific Eastern Railway 1919 diese Ansiedlung in seinen Schienenstrang einbezog. 1940 war der Ort bereits zum größten Rindertransportplatz der Provinz geworden, und runde 70 Jahre später wohnen hier 11.000 Einwohner die wissen, dass hier das Herz und der Lifestyle des Cariboo schlagen.

Weiter nördlich bleibt der Tourist ebenfalls auf geschichtsträchtigen Boden, denn zu Quesnel erinnert die „größte Goldpfanne der Welt“ an die einstige Aufbruchsstimmung, und in Barkerville sind es 125 Gebäude aus alten Zeiten, die zu einem ansehnlichen und lebendigem Museumsdorf zusammengefügt wurden. Als erster entdeckte hier 1862 Billy Barker das Gold im Williams Creek, doch lockte es auch Abenteurer aus aller Welt in diese Gegend, die für Jahrhunderte die Heimat der Carrier Indianer war und bereits französisch-kanadische Fallensteller und Pelztierjäger angezogen hatte. Auf dem Höhepunkt galt Barkerville zwar als der größte Ort nördlich von San Francisco und westlich Chicagos, doch damals war das eher ein Durcheinander aus Holzhütten, Zelten, Saloons und Läden. Als das Gold alle war, das gewonnene entsprach etwa 40 Millionen Dollar, blieben viele der Arbeiter in der Region, um für sich und ihre Familien eine neue Zukunft zu erarbeiten. Für den Tourismus wurde Barkerville, wie auch das 1864 erbaute Cottonwood House, ein Road House aus der Postkutschenzeit auf halbem Wege, sehr schön renoviert, und dort, wo Billy Barker sein Vermögen machte, verkörpern heute Schauspieler lebendigen Pionierboden und Goldgräberzeit. Der Name der Region wird eigentlich falsch geschrieben, denn er stammt von der Rentierart, die hier mit Tausenden ihrer Art lebten und Caribou genannt wird. Gleichfalls galt der Name auch nur für den Bereich, der sich nördlich von Quesnel-Forks befand, doch irgendwann bezog er sich auf das gesamte Gebiet, von Cache Creek bis nördlich von Quesnel, inklusive des ungeklärten Schreibfehlers.