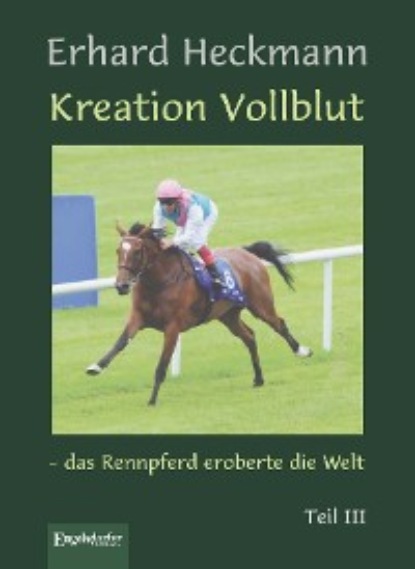

Kreation Vollblut – das Rennpferd eroberte die Welt. Teil III

- -

- 100%

- +

Die etwa zwanzig Jahre nach 1880 brachten dem deutschen Rennsport allerhand Probleme. Vom Staat gab es keine Unterstützung, eine antisemitische Debatte begann, und nach dem Derby 1881, das wieder nach Österreich-Ungarn ging, schrieb der Sporn „unser Stern ist tief gesunken“. Dennoch entstand unter dem Dach des Union Clubs der Verein für Hindernisrennen, und ein Jahr später errichtete der Club, der seit drei Jahren unter dem Protektorat des Kaisers stand, auf eigenem Grundstück ein repräsentatives Gebäude, in dem sich auch das Generalsekretariat befand, dass nun zusätzliche Aufgaben erhielt.

Die ersten Hindernisrennen wurden zu Hoppegarten gelaufen, zogen danach auf die neue Bahn in Charlottenburg um, bis sie rund zehn Jahre später Karlshorst zur Hochburg machten. 1882 wurde ein staatliches Wettverbot erlassen, das auch die Schließung der Totalisatoren aller preußischen Rennvereine anordnete. Erst vier Jahre später wurde, unter strengen Auflagen, limitiertes Wetten wieder erlaubt, was auch zur Gründung der Rennvereine Mülheim und Dortmund führte. 1883 feierte Baden-Baden, mit Roulette, Monarchen, Regenten und Diplomaten, sein 25-jähriges Bestehen, zu dem fast 200 Pferde anreisten, die bei der „Großen Woche“ rund 238.000 Mark an Rennpreisen gewinnen konnten. Der „Große Preis“ war mit 40.000 Mark und einem Gold Pokal noch immer Deutschlands wertvollstes Rennen, und über Hindernisse wurde erstmals die Badener Handicap-Chase abgelassen.

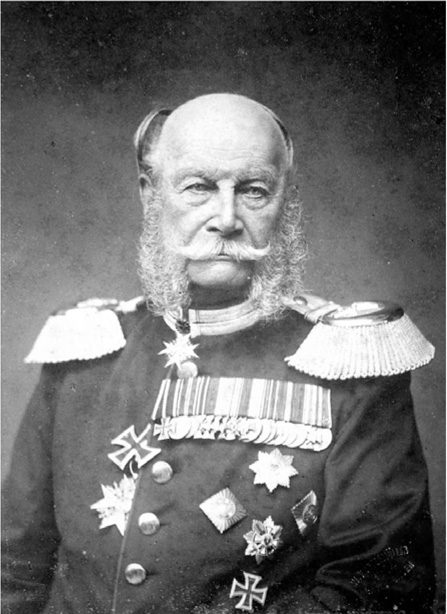

In jenem Jahrzehnt baute der Union-Club in Hoppegarten eine massive Tribüne, und der „Sporn“ erhielt Konkurrenz von der in Berlin erscheinenden „Sport-Welt“; 1891 verbot der inzwischen an die Spitze getretene Wilhelm II. den Sonntags-Rennsport. Dieser hatte als 29-jähriger nach dem Tod von Wilhelm I. das Amt des letzten Kaisers und Königs von Preußen am 15.6.1888 übernommen, war grundsätzlich sehr sozial eingestellt, unterstützte den Bergarbeiterstreik von 1899 und erzwang höhere Löhne. Er entließ auch Reichspräsident Otto von Bismarck 1890, weil dieser seine Politik als viel zu sentimental bezeichnete.

Wilhelm II, der letzte König und Kaiser von Preußen 1902, der den Pferde-Rennsport ablehnte (Foto: Hoffotograf T.H.Voigt; gemeinfrei;media.iwm.org.uk/iwmLib; F-Nr.HU 68367 Imperial War Museum Collections)

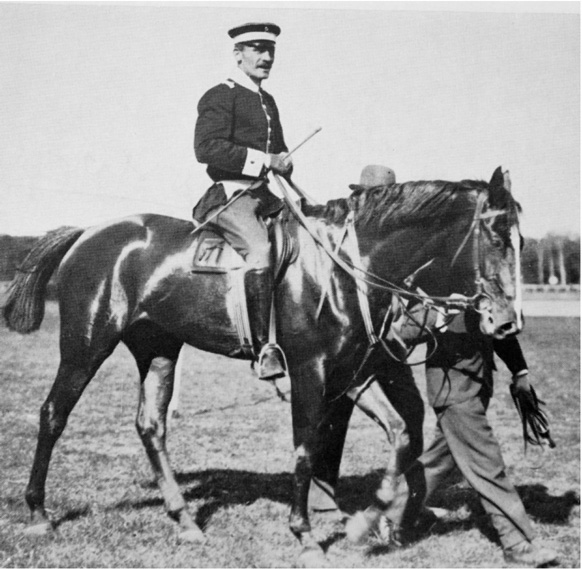

Den Rennsport lehnte Wilhelm II., der 1918 ins holländische Asyl floh, wo er auch 1941 verstarb, jedoch ab, und neben dem Sonntagsverbot wurden auf die Wetteinnahmen auch 5% Steuern fällig, die schon drei Jahre später auf das Doppelte erhöht wurden. Im folgenden Jahr, als der Union-Club sein 25-jähriges Bestehen feierte, war auch ein Jubiläumsrenntag ausgeschrieben, zu dem am 13. Juni acht Sonderzüge vom Potsdamer Bahnhof Richtung Osten dampften. Im Mittelpunkt stand das „Große Armee-Jagdrennen“ mit dem Kaiserpreis über 5.000 Meter, in dem 14 aktive Offiziere – zehn davon zählten zum Adel – antraten. Der Sieger hieß Leutnant J. Graf von Westphalen, der auf Lt. von Waldows sechsjährigem Eventail im Sattel war, und den Sieg zwölf Monate später auf Red Rose wiederholte.

Die Hindernis-Hochburg Karlshorst 1935 mit dem Kaiser-Pavillon im Vordergrund (Foto: Günter Toepfer-Sammling, Karlshorst)

Die „Armee“ startete 1862 offiziell als „Offiziers-Steeplechase“ auf dem Territorium des Rittergutes Lichterfelde, genauer gesagt, auf der Feldmark dessen Vorwerks „Carlshorst“, das Herr von Treskow-Friedrichsfelde zur Verfügung stellte, weil das Tempelhofer Feld keine Hindernisrennen erlaubte. Dieses Vorwerk war damals noch eine Einöde, lag versteckt und weit ab von den Wohnsitzen der Menschen, ehe es der Verein für Hindernisrennen 1894 erschloss. Und diese neue Hochburg des Hindernissports Karlshorst löste die Charlottenburger Bahn in dieser Rolle ab.

Auf dem Vorwerk ging es aber vorerst „Quer Beet“, über Sturzacker, gepflügtes Ackerland, festen Wiesenboden, und die rund 25 Hindernisse bestanden aus Hürden, Koppelricks, trockenen und Wassergräben, und was sich sonst noch in den Weg stellte. Der erste Sieger über die knapp 6.000 Meter hieß Cocktail (Colling Wood) und wurde von seinem Besitzer, von Alvesleben, geritten. Auch die nächsten drei Rennen -1864 und 1866 fand es nicht statt – wurden auf dieser Feldmark entschieden, und die Sieger hießen 1863 Longrange (Cotherstone), der seinem Reiter Lt. von Rosenberg gehörte; 1865 siegte der Halbblüter Nightcap aus dem Besitz von Lt. Graf Donah unter Lt. Prinz Ph. Croy und, die Halbblüterin Gipsy Queen setzte auf diesem Vorwerk 1867 unter ihrem Besitzer Lt. Krell (12. Dragoner) den Schlusspunkt.

Die Premiere dieses Rennens zu Hoppegarten am 21. Juni 1868 holte sich Miß Menken unter ihrem Besitzer, Lt. von Meyerink, während der letzte Sieger auf dieser Bahn 1909 Lt. von Sydows Forefather (1904; Forfarshire) war, der den fünfjährigen Hengst auch selbst ritt. Die letzten fünf Sieger wurden anschließend im Grunewald ermittelt: 1910, als Handicap über 5.000 Meter entschieden, gewann Lt. v. Lütcken von den 17. Ulanen mit Lt. von Röders sechsjährigem Hengst Melton Pet (Petros); im Folgejahr war Lt. Gf. W. Hohenau mit seiner seechsjährigen Stute Castle Brillant (Saint Leonards) der erfolgreiche Reiter; 1912 setzte sich Halcyon Days (Collar) unter seinem Besitzer Lt. Frhr. von Lotzbeck von den 1. Bayrischen Ulanen durch, und zwölf Monate später ließ sich der fünfjährige Wallach South (Diakka) unter 69 Kilo und Lt. Graf Strachwitz für Major Graf Stachwitz mit lockeren fünf Längen Vorsprung über die 5.000 Meter in 6:29, 5 die Butter nicht vom Brot nehmen. Am Freitag, 5. Juni 1914, wurde das letzte Große Armee-Jagdrennen mit 18 Startern abgelassen, das mit drei Ehrenpreisen und 13.400 Mark ausgestattet war. Der letzte Sieger gehörte Hauptm. Schönberg, trug 76 Kilo (das Höchstgewicht mit 79 kg lief auf Platz sieben, auf dem es kein Geld mehr gab) wurde von Lt. von Herder geritten, von K. Schmidt trainiert und gewann in 6:25,3 leicht mit ¾ Längen. Damit waren Ehrenpreis und 8.000 Mark gewonnen und der letzte Triumphator der „Armee“ hochgezogen. Wie üblich erhielten auch der Zweite und Dritte, Flying Hawk, der seinen Besitzer Lt. Hellm. Prieger im Sattel hatte, und A. von Hobergs Seribo unter Lt. v. Egan-Krieger zu ihren 2.400 bzw. 1.160 Mark noch Ehrenpreise.

„Ins Leben gerufen“ wurde das Rennen, das von 1867 bis 1909 in Hoppegarten, die restlichen fünf Jahre auf der Grunewaldbahn ausgetragen wurde, im Grunde von König Wilhelm I. der dafür jährlich den Ehrenpreise stiftete. 1864 und 1868 (Feldzüge) fiel die „Armee“ aus, sodass in 51 Jahren insgesamt 597 Starter gesattelt wurden, und 1876 mit 19 Teilnehmern das größte Feld antrat. Und diese Offiziere waren es, die den deutschen Hindernissport bekannt machten, der in unserer modernen Zeit auf deutschen Rennbahnen aber nur noch ein klägliches Leben führt. Das Hauptereignis der Karlshorster Bahn, der Große Preis von Karlshorst, der nach dem zweiten Weltkrieg in Bremen eine neue Heimat fand, ist inzwischen aus dem deutschen Rennprogramm auch verschwunden. Der letzte Sieger wurde 2007 in Bremen gefeiert, als sein Titel „125 Jahre Verein für Hindernisrennen e. V. Großer Preis von Karlshorst“ hieß, und den von Christian Freiherr von der Recke trainierte fünfjährige Our First Chestnut (Java Gold) unter J. Korpas für Bernd Raber gewann. Dass der Sieger aus dem Stall des vielfachen Trainer-Champions kam, der in jungen Jahren als Amateur ritt, war zumindest ein würdiger Abschluss für dieses Traditionsrennen, denn nach einem Erfolg 2004 war dem Trainer bereits 1998/99/2000 mit Last Corner (Weldnaas) für Bernd Raber ein lupenreiner Dreier gelungen. In der Erfolgsliste stehen neben Flachrenn-Championaten u. a. auch der Großen Preis von Meran (Gruppe I) über 5.000 Meter Jagdbahn mit Rosenbrief, als auch ein siegreiches Jagdbahn-Debüt im englischen Kempton-Park auf Gruppe-II-Ebene.

Zu den guten „Herrenreitern“, die vor dem I. Weltkrieg ritten, zählten ganz besonders Lt. Braune, Lt. Graf Holck, Lt. Freiherr von Berchem, Lt. von Egan-Krieger oder Lt. von Mossner, die zwischen 1908 und 1913 die Champions waren. Otto von Mitzlaff gewann das große Jagdrennen 1908 auf seinem Sven Hedin, und von insgesamt 422 Rennen konnte er 144 siegreich gestalten. Als ganz ausgezeichnete Reiter nennt der Verfasser des Buches zum Armee-Jagdrennen auch Zobeltiz und Oscar Christ, die es damals ebenfalls mit den besten Hindernisjockeys der Welt hätten aufnehmen können.

Als erfolgreichster der deutschen Herren-Reiter Deutschlands, die von 1827 bis 1935 unterwegs waren, gilt Rittmeister Otto Suermondt, dem bei 1.463 Starts 506 Erfolge gelangen, zu denen auch das Armee-Jagdrennen von 1901 auf seinem Rautendelein gehörte. 1887/88; 1890 bis 1895; 1897 und 1899 stand er an der Spitze seiner Reiterkollegen und setzte 1895 mit 53 Saisonsiegen einen neuen Rekord. Verbessert wurde dieser 1908 von Lt. Braune (58); Lt. von Raven 1909 (63); Dr. F. Riese 1910 (62); Lt. Graf Holck 1911 (57) und, 1912, durch Lt. Freiherr v. Berchem und Lt. von Egan-Krieger, die jeweils 61 Saisonsieger verzeichnen konnten.

Otto Suermondt gewann als „Amateur-Reiter“ 506 Rennen (Foto: Repro von einem unbekannten Druck)

Vier Reiter schafften in jener Periode hinter Suermondt mehr als 300 Siege: Rittmeister M. Lücker brauchte für 335 Erfolge 1.368 Ritte, Maj. C. Braune gewann von 1.163 Versuchen 312, und Gen.-Maj. Von Heyden-Linden musste in 912 Rennen in den Sattel steigen, um 302 davon zu gewinnen. Sechsmal war dieser auch im Armee-Jagdrennen zwischen 1877 bis 1902 erfolgreich, wovon er viermal auf eigenen Pferden saß. Lt. Graf Georg Lehndorf führte die Championatslisten von 1853, 1858 bis1862 an; Graf Nikolaus Esterhazy war 1865/67/68/71 der Spitzenmann und Lt. K. von Tepper-Laski gewann 1876, 1878 und von 1880 bis 1882 die meisten Rennen. Von den anderen großartigen Reitern seien, stellvertretend für die vielen anderen (63 von ihnen ritten im genannten Zeitraum jeweils mindestens 100 Sieger) sollen nur noch die Namen Lt. von Bülow, Maj. H. v. Rosenberg, Rittmeister Th. von Schmidt-Pauli, Lt. von Both, Adrian von Borcke oder Hans Lücke und Lucas Andreas Staudinger genannt sein. Dieser gewann auch zweimal den Karlshorster Helden-Preis, das als Gedächtnisrennen den im ersten Weltkrieg gefallenen Reitern gewidmet war, und das über 7.300 Meter führende Landsberg-Rennen, an gleicher Stelle, den Präsidenten Preis im Gundewald, oder das Alte Badener Jagdrennen und hatte viele Ritte im Ausland. Insgesamt absolvierte er 1.020 Starts, gewann 144 davon und belegte 355 zweite Plätze. Am 27.10.1939 gewann er in Leipzig bei seinem letzten Start, und 1987 verließ er als einer der ganz großen Reiter, der kein Pferd ablehnte, diese Welt.

1892 gründete der Berliner Bankier G. von Bleichröder das Gestüt Römerhof, und ein Jahr später startete Dortmund seine Rennen. 1895/96 gelang Ernst Freiherr von Falkenhausen vom schlesischen Gestüt Bielau mit Impuls, ein Galopin-Enkel aus einer Buccaneer-Tochter, und Trollhetta (Kisber), die beide George Johnson im Sattel hatten und von Tom Busby trainiert wurden, ein Doppelerfolg im Deutschen Derby. 1896 war gleichzeitig auch das Jahr, das für die deutsche Vollblutzucht ein Meilenstein werden sollte, denn die Gebrüder Carl und Arthur von Weinberg, deren Familie 1908 der Adelstitel verliehen wurde, gründeten das Gestüt Waldfried, das zwischen 1905 und 1968 allein im Derby, St. Ledger, der Diana und dem Henckel-Rennen insgesamt 40 Sieger hervorgebracht hatte. Den großen Erfolg des Gestüts begründete die 1893 geborene Festa, die von der Zuchtkommission 1901 importiert und an die Weinberg-Brüder verkauft wurde. Vier Söhne und eine Tochter dieser St. Simon-Stute gewannen alle wichtigen Rennen und etablierten eine starke Familie, während Schlenderhan die Kisber-Enkelin Alveole (1889) gekauft hatte, deren Nachkommen, zusammen mit der Ungarin Kisasszony (1869; Lord Cliften) und Orsova (1888; Bend Or) diese Zuchtstätte in Deutschland zur Nummer Eins machten.

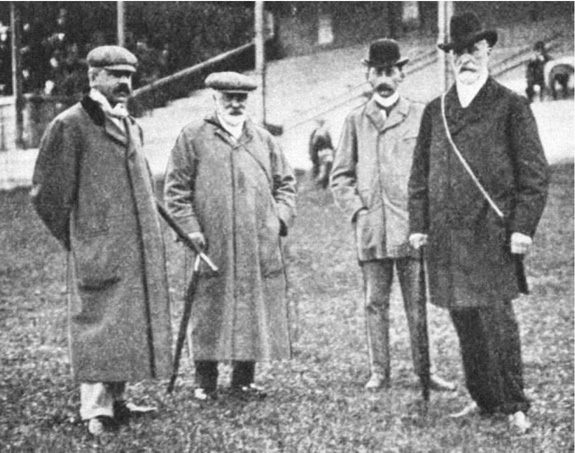

Beim Köner Neubeginn 1897, als der „Kölner Rennverein“ aus der Taufe gehoben wurde, war Simon Alfred von Oppenheim die treibende Karft. Als Präsident wurde Egon Fürst zu Fürstenberg aus Donaueschingen gewonnen, und auch Graf August von Bismarck und Oberlandstallmeister Graf Lehndorf waren bei der Zusammenkunft zugegen.

Kaiser Wilhelm der I (1797-1888), seit 1858 Regent; 1891 wurde er König von Preußen; ab 1867 auch Präsident des Norddeutschen Bundes und ab 1878 erster Deutscher Kaiser. (Foto:1884 von Wilhelm Kuntzemüller (1845-1918), Public Domain via Wikimedia Common)

Um die Jahrhundertwende hatte Deutschland zwar viele Pferde, diese aber keine Klasse, doch sollten die Gestüte Graditz und Waldfried den Umschwung bald einleiten, denn schon der Derbyjahrgang 1908, an dessen Spitze der Festa-Sohn Faust stand, war ein gewaltiger Fortschritt. Und als auch das Preußische Nationalgestüt Graditz in die Vollblutzucht eingestiegen war, und sein Gestütsleiter Graf Lehndorff nach dem Kendalsohn Galtee Moore (1894), der Oleanders Mutter Orchidee zeugte, 1910 auch die St. Simon-Enkel Nuage (1907; Simonian) – Sieger im Großen Preis von Paris –, und Ard Patrick (1899; St. Florian), der für seinen Epsom-Derbysieg 1902 5.450 Pfund erhalten hatte, importierte, waren weitere wichtige Grundsteine gelegt.

Dass sich beide Hengste als hervorragende „Nicks“ entpuppten, war ein glücklicher Umstand, der durch den 1913 für 500.000 Mark importierten achtjährigen Dark Ronald (1905; Bay Ronald) auf eine noch breitere Basis gestellt wurde. Diesen Stallion-Kauf hatte Burchard von Oettingen bewerkstelligt, der 1911 in das Preußische Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten berufen worden war, ein Jahr später zum königlich-preußischem Oberlandstallmeister aufstieg, und 1913 das Mustergestüt Altefeld zwischen Eschwege und Eisenach auf 800 Hektar aufbaute, in das im Februar 1919 die ersten Stuten und Hengste aus Graditz einzogen. Der Import von Festa und der genannten Deckhengste war der Garant dafür, dass es nun aufwärts ging.

Zwischenzeitlich hatte es aber ebenfalls wichtige Termine gegeben: 1904 wurde das Rennverbot für Sonntage aufgehoben, ein Jahr später das Reichswettgesetz verabschiedet, dass nur noch Totalisatorwetten erlaubte, Buchmacher ausschloss und die Wettsteuer auf 16 2/3 % festsetzte. Dass die Derbysieger von 1902 bis 1905 wiederum alle aus Österreich-Ungarn kamen, könnte 1906 für den 73-jährigen Georg Graf Lehndorff vielleicht auch ein Grund gewesen sein, zu Gunsten seines Sohnes Siegfried in Graditz zurückzutreten und nur noch seine Position als Preußischer Oberlandstallmeister wahrzunehmen. Im gleichen Jahr verlor der deutsche Rennsport durch den Tod von Ex-General Victor von Podbielski, einen seiner wichtigsten Förderer, der als Minister für Landwirtschaft und Forsten die für den Rennsport positiven Dinge bewerkstelligt hatte. Die Bewilligung der Hengstankäufe und die Durchsetzung der Bereitstellung der dafür notwendigen Sondermittel, als auch die volle Unterstützung des Grunewald-Neubaus waren dabei besonders wichtige Stationen.

Das internationale Preisrichter-Kollegium 1902 in Baden- Baden. Von links: M. Maurice Eohrussi; M. du Boss und die Grafen Siegfried und Georg von Lehndorff (Foto: Von Anonym, Sport und Salon v. 27.9. 1902, Wikimedia.Org.)

1907 startete der Rennbahnbau auf dem Düsseldorfer Grafenberg, denn durch den neuen Rheinhafens ging die alte Rennbahn verloren. Die ersten Rennen auf Düsseldorfer Boden hatte allerdings am 25.5.1836 schon der „Verein für Pferderennen zur Aufmunterung der Pferdezucht in den Provinzen der Westfalen und der Rheinlande“ gestartet, als zu diesem Volksfest zehntausend Zuschauer erschienen. Danach ging es ganz unterschiedlich weiter: 1844 gründeten Offiziere der 14. Kavalleriebrigade der preußischen Armee den „Reitverein Düsseldorf“, der als Vorläufer des „Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins“ gilt, den damals General von Versen als Präsident anführte. Er öffnete seinen Verein auch gleichfalls für „jeden unbescholtenen Interessenten“, inklusive Ausländer. Ab 1851 wurden Rennen im Bilker Busch oder in der Benrather Heide gelaufen, ehe die Lausward Wiesen 1884 zur ersten „festen“ Rennbahn wurden. 1891 hatte der „Große Preis von Düsseldorf“ zunächst als Jagdrennen Premiere, wechselte jedoch 1914 auf die Flachbahn. Nachdem man zwischenzeitlich auch in Neuss zu Gast gewesen war, wurde am 15.5. 1909 der Grafenberg eingeweiht, vier Jahre später das alte Waagegebäude renoviert, unter Denkmalschutz gestellt, und 1989 bekam diese Rennbahn auch eine neue Tribüne.

Damit war „Düsseldorf“ ein Jahr älter als die neue, hochmoderne Rennbahn Grundewald, die die Fürsprache des Kaisers besaß, Flach- und Hindernisrennen ermöglichte, mit vier großen Tribünen, einem mehrstöckigen Restaurant, Wetthalle, Terrassen und einem Tunnel zum Innenraum ausgestattet wat, wo Fußballspiele und Leichtathletik-Veranstaltungen stattfanden. Die Finanzen kamen dafür fast ausschließlich vom Union-Klub.

… und 1907 hatte die Großmutter von Alchimist, die Ard Patrick-Tochter Antwort, in Graditz das Licht der Welt erblickt. Hier als Zweijährige. (Foto Menzendorf; Leihgabe Niedersächsische Sparkassenstiftung und Kreissparkasse Verden im Deutschen Pferdemuseum)

Um 1908 hatte Graditz seine Schwächeperiode überwunden, und das Trio Siegfried Graf Lehndorf, Trainer Reginald Day und Jockey Fred Bullock kamen in jener Zeit auf eine Jahresbilanz von 61 Siegen und knapp 540.000 Mark Gewinnsumme, was zu einem Aufstand der Rennvereine führte. Diese verlangten, dass die Graditzer von bestimmten Rennen ausgeschlossen werden, oder die übrigen Pferde Gewichtsnachlässe erhalten müssen. 1910 lenkte der Landwirtschaftsminister ein, begrenzte den Rennstall auf 35 Pferde, die den Privatställen in kleinen Rennen auch keine Konkurrenz mehr machen durften, während Privatpferde in Prüfungen, die auch für Ausländer offen waren, bis zu sechs Kilo Erlaubnisse erhielten. Und Züchterprämien erhielten die Graditzer grundsätzlich nicht.

In jenem Jahr, in dem auch der Mülheimer Raffelberg seine Tore öffnete, waren in Deutschland etwa 700 Vollblutstuten registriert, Österreich/Ungarn verfügte über ca. 1.770, in England zählte man bereits 5.000, und Frankreich hatte noch 1.000 mehr in seinen Gestüten.

Der Düsseldorf Grafenberg (Foto: own work by Marek Gehrmann; GFDL 1.2 (Http://www.gnu.org-copy) and licenced under Creative Commons)

Als am 11.6.1913 im Krefelder Stadtwald eine weitere Rennbahn Premiere hatte – initiiert durch eine, von Rudolf Oetker angeführte Interessengemeinschaft von 1.150 Bürgern – existierten schon weit über 100 Rennplätze, und auch der Automobilhersteller Heinrich von Opel hatte bereits im Vorjahr begonnen, sein Gestüt Westerberg aufzubauen. Begonnen hatte es in der Textilstadt bereits 1884 mit der Gründung des „Crefelder Reiter- & Rennvereins“ und dessen Rennen auf dem Wiesengelände der heutigen Hüttenallee. Nach sechs Jahren setzten jedoch die finanziellen Möglichkeiten ein vorläufiges Ende.

Vor dem Ersten Weltkrieg hatte der deutsche Rennsport erheblichen Aufschwung erlebt, und im Westen waren auch Gestüte wie Ravensberg (1907; Paul Niemöller) oder Mydlinghofen entstanden. Die ersten Gebäude auf diesem Landgut werden von „Burgen-und-Schloesser.net“ als Wassermühle beschrieben, die 1460 zu einer Wasserburg umgebaut wurden. Danach wechselte das Gut mehrfach den Besitzer, bis es im 20. Jahrhundert an den Ritter Ernst Bischoff fiel, der die Wasserburg teilweise abreißen ließ, um Pferde züchten. Auch einen Gnadenhof für Grubenpferde, die hier bis in die 1930er Jahre noch für den Bergbau des Ruhrgebietes gezüchtet wurden, sollte eröffnet werden. Danach zogen Vollblüter ein. Als jedoch in den 1970ern der Zuchterfolg ausblieb, musste für das 1913-1915 errichtete Anwesen eine andere Lösung gefunden werden, die letztlich in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz zur Entstehung von „Gut Mydlinghofen“ führte.

Unmittelbar vor dem Derby 1914, das der Schlenderhaner Ariel gewann und bei dem mehr als 1,2 Millionen Goldmark durch den Totalisator flossen, kam aus Sarajewo die Nachricht, dass der Thronfolger von Österreich-Ungarn ermordet wurde, nachdem Erzherzog Franz Ferdinand in Bosniens Hauptstadt wenige Stunden vorher durch serbische Nationalisten das gleiche Schicksal getroffen hatte. Kurz danach war der Erste Weltkrieg im Gange, und von den 1,3 Millionen Pferden, die die Kaiserliche Armee einzog, kam eine Million beim Kriegsdienst um. Im Herbst des gleichen Jahres, in dem auch der 81-jährige Georg Graf Lehndorff verstarb, kam der Rennsport zu erliegen, und 1915, als Pontresina unter Willy Plüschke – der erste deutsche Jockey dem das gelang – das Derby für Richard Haniel gewann, war der Rennsport nur eingeschränkt zu Zuchtzwecken unterwegs, während für die über Hindernisse reitenden Offiziere schon der Heringsdorfer Renntag vom 31.7. 1914 der letzte gewesen sein soll. 139 von diesen Herrenreitern und 22 Berufsreiter, so schreibt der Autor des „Armee-Jagdrennens“, Oscar Christ, kamen aus jenem verlorenen Krieg nicht zurück, und zu ihnen zählten mit Holck, Raven und Riese auch einige der Besten. Am 23. September 1925 setzte ihnen Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg in Karlshorst ein Reiterdenkmal, das sich nach wie vor an seinem angestammten Platz präsentiert, jedoch ohne Gedenktafel und Hinweis auf seine historische Bedeutung. Danach entstand neben den Profis eine neue Reitergeneration „Amateure und Offiziere“, doch mit dem Ende des deutschen „Offiziers-Sports“ war auch das Ende des Armee-Jagdrennens mit dem „Kaiser-Preis“, der wertvollsten Trophäe, die dieser Sport zu vergeben hatte, gekommen. Dieser „Kaiser-Preis“ lebte nach dem Ersten Weltkrieg in Karlshorst aber wieder auf, als Karlshorster Heeres-Jagdrennen.

Das Derby 1916 gewann Amorino unter Otto Schmidt für Waldfried, und das nächste holte Landgraf für Richard Haniel. 1917 wurden zu Hoppegarten und Grunewald auch einige Rennen für Pferde aus Österreich-Ungarn geöffnet, und durch die Abwanderung zahlreicher englischer Jockeys wurden Namen wie Schmidt, Plüschke, Blume, Rastenberger oder Trainer wie Horawetz und Horalek bekannt. 1918, als englische und französische Truppen, unterstützt von den USA, an der Westfront eine Großoffensive starteten, wurden alle klassischen und großen Rennen auf der Grunewald-Bahn gelaufen, während es in Hoppegarten vier weitere Jahren still blieb. Im November 1918 dankte der Kaiser ab und floh ins holländische Exil; zwei Tage später war Waffenstillstand, die Preußische Militär-Monarchie zusammengebrochen und der Erste Weltkrieg zu Ende.

1919 entstand die Oberste Behörde für Vollblutzucht und Rennen (OBV), die in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretariat des Union-Klubs agierte. Ullrich von Oertzen wurde zum Präsidenten, und Simon von Oppenheim als Präsident des Kölner Rennvereins in den Vorstand gewählt. Damit verlor der Union-Klub zwar seine führende Stellung, blieb jedoch Veranstalter in Hoppegarten. Vor dem Krieg hatte Deutschland noch 1.000 Mutterstuten, jetzt nur noch die Hälfte, und von 3.000 Rennpferden gab es noch etwa 1.600, während Österreich nur noch 70 Vollblüter in die Freudenau retten konnte. Auch die deutschen Rennplätze waren halbiert.

Nach den Festakindern, die in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts auftrumpften, zeigte sich beim Derbyjahrgang 1920 wieder ein Fortschritt der deutschen Zucht, als der Graditzer Dark Ronald-Sohn Herold (aus der Ard Patrick-Tochter Hornisse) u. a. das Deutsche Derby, den Großen Preis von Berlin, das St. Ledger und Gladiatoren-Rennen gewann, und der von dem Schlenderhaner Prunus stammende Weißdorn (aus der St. Simon-Enkelin Wiener Mädel) diesen Trend 1925 mit Siegen in der Union, Großen Hansa-Preis, Großen Preis von Berlin, Fürstenberg-Rennen und St. Ledger bestätigte. Ende der Zwanziger Jahre konkurrierten in Berlin vier Bahnen und drei Rennvereine mit insgesamt 90 Renntagen, während in München, wo die Traber viel populärer waren, keine klassischen Rennen entschieden wurden.