100.000 km zwischen Anchorage, Neufundland, dem Pazifik und New Mexico - Teil 4

- -

- 100%

- +

Das Oregon Trail Memorial erinnert an den schweren Weg nach Westen

Ein erstes Aufatmen gab es dort, wo der Chimney Rock und Scotts Bluff (Mitchell Pass) die Landschaft markierten und gleichzeitig verkündeten, dass das erste Drittel des Weges geschafft war. Andererseits stellte sich auch die Frage, ob die finanziellen Mittel ausreichen würden, oder ob Brücken-, Fährenzölle und bisherige Käufe in den Handelsposten bereits zu viel aufgebraucht hatten? Wie auch immer die Antwort war, der Treck musste weiter vorwärts, denn erst in einer Woche würde man Fort Alarmier erreichen, das sich vom einfachen Handelsposten mit den Indianern schnell zu einem Militärposten und großen Depot für die Emigranten entwickelte. Hier konnten Vorräte aufgebessert, Räder repariert oder auch Wagen verkleinert werden, um die steilen Anstiege zur kontinentalen Wasserscheide leichter zu bewältigen. Zu bedenken war auch die trockenere Luft, die das Holz der Räder schrumpfte und die Eisenbereifung davonrollen ließ. Je weiter die Reise Richtung Westen ging, desto seltener wurden auch die Büffelherden, durch die die Siedler ihr Frischfleisch aufstockten. Auch vieles, was man aus der Heimat mitgebracht hatte, wurde nun unterwegs abgeladen weil Überleben immer wichtiger wurde. Die sich zwischen Fort Laramie (Meile 650) und Fort Bridger (Meile 1.026), in der Südwestecke des heutigen Wyoming gelegen, mit dem „Oregon“ vereinigten Mormon- und California Trails trennten sich nun wieder. Während der „Mormon“ schon zu Fort Bridger, einem Versorgungspunkt für die Siedler, nach Südwesten und Utah zog, bog der „California“ erst nach dem Fort Hall der Hudson’s Bay Company vom Oregon Trail ab, der am Ende der gemeinsamen Strecke nordwestwärts zum Snake River-Tal zog. In Wyoming gab es westlich des South Passes mit den „Lander“ und „Sublette“ Cutoffs auch zwei Abkürzungen, aber sie waren sehr gefährlich. So zog ersterer fünfzig Meilen durch unfruchtbares Land ohne Wasser und so gut wie graslos. Es war eine strapaziöse Route, doch die, die es wagten und überlebten, hatten 85 Meilen und eine ganze Woche gespart, wenn sie in der heutigen Blackfoot Fort Hall Indian Reservation, südwestlich des Yellowstone National Parks zwischen Idaho Falls und Pocatello, wieder auf die Hauptroute trafen. Die frühen Emigranten trafen auch auf größtenteils freundlich gestimmte Indianer, doch als sich die Wagenkolonnen nach 1860 vielfach multiplizierten, wurde diese Freundschaft erheblich belastet. Die Weisen auf beiden Seiten gingen dieser Konfrontation aus dem Wege und überlebten in der Regel, und statt zu kämpfen halfen diese Indianer den Weißen mit zusätzlichen Wagen-Teams, Lebensmitteln, medizinischer Hilfe oder als Führer im schweren Gelände und bei Flussdurchquerungen. Aber die Siedler brachten ihnen auch Krankheiten und schossen ihr Wild.

Das letzte Drittel des Weges war nicht nur das schwierigste, sondern der vor der Tür stehende Winter verlangte von den Erschöpften auch noch Tempo, weil er täglich die Pässe schließen oder müden Gruppen zwischen den Blue Mountains im Osten Oregons und den westlichen Cascade Mountains jeden Weg abschneiden konnte. Und in den frühen Jahren dieser Siedlergeschichte, als die 1846 eröffnete Mautstraße „Barlow Road“ über die Cascade-Bergzüge noch nicht existierte, blieb den Emigranten östlich der Blue Mountains – zu Baker City – auch nur der Weg zum Columbia River, wo sie ihre Reise von The Dallas mit einem Floß fortsetzen konnten, oder Boote bauen und die Wagen stehen lassen mussten. Riskant war beides, denn Stromschnellen und gefährliche Strudel forderten so manches Leben dieser Frauen und Männer, obwohl ihr Ziel schon so greifbar nahe war. Im Willamette Tal, südlich des Columbias, angekommen etablierten die Emigranten Farmen und kleine Ansiedlungen. Nördlich des großen Flusses ließen sich damals nur wenige der Emigranten nieder, doch als sich die USA und Großbritannien auf eine Internationale Grenze einigten und die Hudson’s Bay Company ihr Fort Vancouver nach Vancouver Island verlegte, siedelten sie auch im heutigen Washington Amerikaner. 1850 notierte die Volkszählung, dass im Oregon 12.093 Einwohner lebten, die zehn Jahre später, als der Staat ein Jahr alt war, auf 52.495 angewachsen waren. Winzige Ansiedlungen wuchsen zu kleinen Städten heran, und primitive Unterkünfte wichen soliden Log-Cabins. Langsam zog auch wieder die Zivilisation ein, die die Geschundenen auf den etwa 3.700 Kilometern Ungewissheit von Missourie über Oregon City durch die heutigen Bundesstaaten Nebraska, Wyoming und Idaho in das Willamette Flusstal im Oregon führten, oder, wenn sie schon vorher nach Kalifornien oder Salt Lake City, Utah abbogen, hatten hinter sich lassen müssen.

Als erster Siedler, der das Risiko einging und 1840 den kompletten Trip mit seiner Familie schaffte, gilt Joel Walker. In großem Umfang startete die Migration 1843, als eine „Wagon-Train“ mit mehr als 800 Leuten, 120 Planwagen und 5.000 Rindern die fünfmonatige Tortour antrat. 1847 flüchteten Mormonen vor der Verfolgung nach Salt Lake City, und 1848 riefen die Goldfunde zu Kalifornien Tausende von Glücksrittern auf den beschwerlichen Pfad, während in den folgenden dreißig Jahren Militär- und Handelsposten dafür sorgten, dass vom Oregon Trail viele Seitenwege abzweigten. Als die Central Pacific Railroad 1869 Kalifornien mit dem Kontinent verband, die Oregon Shortline 1884 die Lücke zwischen Portland/Oregon zur Union Pacific Railroad in Wyoming schloss und Wagenkolonnen modernem Transport weichen mussten, nutzten Viehtriebe den Oregon Trail Richtung Osten, bis er im 20. Jahrhundert zur Geschichte und Ikone wurde. 1906 startete Ezra Meeker, ein Pionier von 1852, auf dem alten Trail verschiedene Aktivitäten und ermunterte die Ortschaften in der Nähe, Markierungen zu etablieren, um die „Oregon Road“ der Nachwelt zu erhalten. 1978 verlieh der Kongress dem Trail den Titel „National Historisch“. Über die Jahrzehnte verlor die alte Wagon-Straße durch neue Ortschaften, landwirtschaftliche Entwicklungen und Straßen viele Abschnitte, doch sind heute noch immer über 300 Meilen dieser leidvollen Spuren erhalten, um die sich verschiedene Institutionen, Städte und Privatpersonen kümmern, sodass auch der Reisende im 21. Jahrhundert seinen Fuß auf die staubige Erde setzen kann, die einst jene Siedler aufwirbelten.

Der Hells Canyon National Scenic Byway ist eigentlich ein Rundkurs, dessen südliche Hälfte als Highway 86 von Baker City über Richland zum Hells Canyon führt und zur „71“ in Idaho verbindet, während die schmale „39“ den Nordbogen startet, den die „82“ zu La Grande wieder dem Highway System übergibt, wo sich der Tourist neu entscheiden kann. Diese „39“ stand auch auf meinem Fahrplan, denn sie sollte uns zu einem großartigen Aussichtpunkt an den westlichen Rand des Canyons bringen. Dieser Gedankengang war jedoch schon nach zwei Meilen Makulatur, weil ein Flutschaden die Weiterfahrt blockierte. Also zurück zur „86“, und nach 220 Kilometern Panoramastraße richten wir uns im Copperfield Park für einen zeitigen Feierabend gemütlich ein, nachdem wir unmittelbar vorher die Brücke über den Snake River überquert hatten. Dieser Fluss, den der Oxbow Damm in unmittelbarer Nähe aufstaut, zieht hier die Grenze zwischen Oregon und Idaho und trennt zwei Zeitzonen, indem er die Pacific Time beendet und die Mountain Time startet. Der Campground ist sehr sauber, gut ausgestattet und verfügt über ordentliche und heiße Duschen. Nur das Feuerholz fehlt, doch das gibt’s „drei Meilen zurück im Store“, und von dort bringe ich neben vierzehn supertrockenen Zedernstücken auch noch einen ordentlichen „roten Californier“ mit, denn für ihn, die T-Bone-Stakes und den warmen Sommerabend mit zirpenden Grillen haben wir heute richtig viel Zeit. Die nimmt sich später auch noch eine Hirschkuh, als sie mit ihrem Kalb ohne Hast und Scheu ganz gemütlich über den Platz stiefelt und auf der anderen Seite wieder so lautlos verschwindet, wie sie gekommen war.

Blauer Himmel auch am nächsten Morgen, und die „eine Stunde“ nimmt uns die Mountain-Time auch noch nicht weg, denn der „Hells Canyon National Scenic Byway“ (454) bleibt auf der Ostseite des Snake Rivers im Pacific-Zeitbereich. Und hier am Südeingang bei Oxbow beginnt, was bis zum Hells Canyon Damm auch als „Devils Trail“ bekannt ist. Uns haben diese 22 Meilen, die im Canyon der östlichen Felswand ihre Meter abringen, imponiert, denn sie kurven auf schmaler Straße hoch und runter und winden sich rechts vom Snake River um kantige Klippen, bis sie ihren letzten Meter an der Staumauer absolviert haben. Es war eine Panoramafahrt mit dem Prädikat großartig! Natürlich hat dieser Canyon nicht die Weite oder Farbenvielfalt wie der berühmte Grand Canyon in Arizona, aber der Snake River hat über viele Millionen Jahre mit 2.432 Metern immerhin Nordamerikas tiefsten River- Canyon in Basalt und Granit gegraben, und diese etwa 100 Kilometer, von denen rund fünfunddreißig über den Südeingang befahrbar sind, sind unwegsame Canyonlandschaft, ursprünglich, wild, schön und nicht überlaufen. Uns hat diese Schlucht sehr gut gefallen, auch wenn sich Dickhornschafe und Bergziegen gut zu verstecken wussten und wir neben dem Grand Canyon auch die Canyon Lands in Colorado, Namibias Fish River Canyon oder die Schluchten im australischen Outback kennen. Auf der Rückfahrt gewährt dieser Canyon nochmals ganz neue Blicke, doch dann entführt uns die Riverside Road Richtung Brownlee Damm und die „71“ nach Cambridge, und damit in den Bundesstaat Idaho, wo die Mountain Time Zeitzone gilt und wir die vorher gewonnene Stunde wieder „abliefern“ müssen.

Der Snake River im Hells Canyon, Oregon

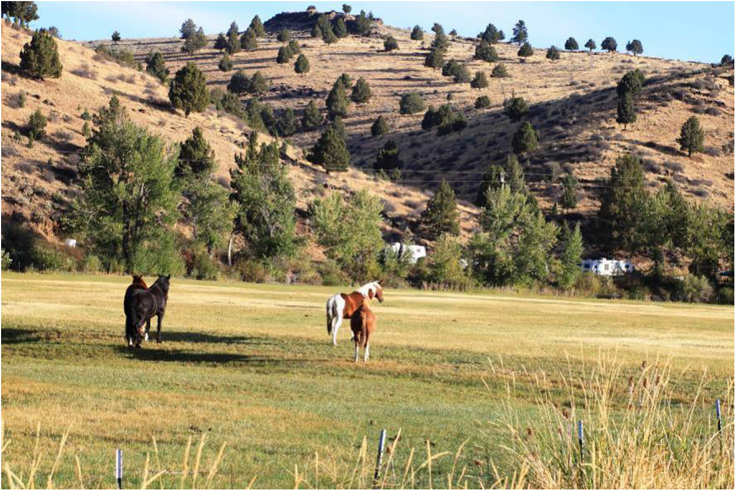

Die Fahrt geht auch hier wieder durch trockenes, hügeliges Land mit kargen Bergen, Nadelbaumgruppen, Salbeisträuchern und gelbem, hartem Gras. Üppiges Grün erscheint nur an den Bachufern oder in den breiten, künstlich bewässerten Tälern. Die Farmhäuser verstecken sich unter großen Bäumen, während schwarze oder kastanienbraune Rinderherden bewegliche Tupfer setzen. Das Grün ist hier fast ausschließlich Alfalfa, ganz selten Rotklee, und die in langen Doppelreihen gestapelten „Strohballen“ halten statt Getreidestroh harte, helle, holzige Halme zusammen. Im kleinen Westernort Cambridge, auf etwa 800 m Höhe mit 360 Einwohnern angesiedelt und von Farmen, Ranches und Holz lebend, müssen wir tanken und nutzen die Gelegenheit für einen kurzen Ortsbummel. Es sind nur ein paar Hundert Meter, die der Ort für sich rechts und links an der aus dem Süden durchziehenden „95“ für sich beansprucht. Die Berge, die das Tal hier säumen, schauen aus etwa 2.500 Meter auf die im Western-Stil aneinandergereihten roten, blauen, weißen und braunen Gebäude, die fast obligatorisch auch den hölzernen Fußweg vor ihnen mit einem „Verandadach“ schützen. New Meadows und Riggins sind auf der Weiterfahrt durch den Payette National Forest ähnliche Dörfer und letzteres, am Rande des Nez Perce National Forests, auch unser Ausgangspunkt, um den Havens Gate Outlook in den „Seven Devil Mountains“ anzusteuern, der den Blick von Idaho aus auf die Hells Gate Wilderness erlaubt. Den Abzweig dieser schmalen Forststraße, die sich „517“ nennt, muss man erfragen. Danach rollt das Fahrzeug nach fünf der achtzehn Meilen auf Schotter, der im „Nez Perce National Forest“ immer schlechter und steiler wird. Und als sich die letzten zwei Meilen nach oben in die Einsamkeit ankündigen lässt das, was wir hier sehen, nur noch einen Gedanken zu: „Probieren oder gleich zu Fuß“? Letzteres! Doch dann kam der Zufall zu Hilfe, ein Pick Up, dessen Fahrer meint, dass es mit unserer „Camperversion“ eigentlich gehen müsste. „Ausweichen kannst Du aber selten, und oben stand eben noch ein PKW“. Es ging, und auch das Auto fuhr erst nach unserer Ankunft vom Parkplatz weg, doch bestätigte sich zum wiederholten Male, dass ein Pickup-Lenker ganz anders urteilt. Das „Schwitzen“ auf diesen letzten Kilometern hat sich aber gelohnt, denn schon diese Anfahrt erlaubte so manchen großartigen Blick in die Tiefe. Vom Parkplatz aus sucht sich der winzige Pfad seinen Weg durch lichten Wald und buntgefärbte Sträucher, ehe ihn krumme, kleine Birken und zerzauste oder verbrannte Kiefern und Felsen ein paar Hundert Meter hinauf zum steinigen Plateau begleiten, wo nur noch die weiße Wetter- und Feuerwarn-Station vom höchsten Felsen auf uns herunter schaut, und der Blick hinüber zu den Zacken der Seven Devil Mountains – der High Devils Peak ist mit 2.863 Metern der Höchste unter seinen Brüdern – fast auf Augenhöhe erfolgt. Der Snake River ist von hier oben, auf der Idaho-Seite, nicht mehr zu sehen, er liegt zu tief, doch dafür zeigt sich die imponierende Westwand seines Canyons in voller Größe. Und der Rundblick auf die vier Staaten Idaho, Montana, Oregon und Washington ist ebenfalls kostenlos. So ganz unrichtig scheint die Werbung des Örtchens Riggins doch nicht zu sein wenn sie meint, „dass es hier ist, wo der Spaß beginnt“, während der selbst vergebene Titel „Whitewater Capital oft he World“ auch anderswo noch beansprucht wird.

Der Havens Gate Outlook in Idaho

Das White Bird Battle Field. Hier begann der Vernichtungskrieg gegen die Nez Percé Indianer

Dennoch, auch ohne diesen Titel hat der Salmon River, der die Jetboote in Idahos Wilderness mit Hirschen, Bergziegen, Dickhornschafen, Bären und Pumas lockt, schon ein erhebliches Freizeitpotential. Direkt an diesem Fluss liegt am Abend auch unser nächster Campingplatz in Lucille, und dieser Riverfront Gardens RV Park, der auch Blockhütten vermietet, ist mit 32 Standplätzen klein, verrät aber schon bei der Ankunft mit gepflegtem Rasen und viel Blumenschmuck eine äußerst „gepflegte Handschrift“. Und seine Sanitärräume erinnern eher an ein gepflegtes Bad mit Föhn, Seife, Shampoo, Duschgel und Badehandtücher. Doch so schön es hier ist, unser Ziel ist die Straße, und die haben wir am nächsten Morgen kurz nach Sechs Uhr auch schon wieder unter den Rädern. Bis Grangeville ist das die „95“, während uns die „12“ durch Wald- und Gebirgslandschaft über den Lolo Pass nach Missoula in Montana bringen wird, wo auch unser Tagesziel, der „Flat Head Lake“ liegt.

Die hiesige Landschaft ist schön, das enge Tal von Braun und Grün gezeichnet, und seine Berge hinterlassen den Eindruck, als hätte sie eine überdimensionale Hand gefaltet und geglättet, ohne Ecken und Kanten. In den Mulden wächst hartes, langes Gras, das hier und dort von Strauchwerk und einigen Nadelbäumen verdrängt wird. Und die lange Brücke des neuen White Bird Grad Highways fügt sich elegant und schön in das Tal ein, ohne dass eingezwängte Miniörtchen Whitebird dabei zu stören. Danach folgt der weiterführende, nach zehnjähriger Bauzeit 1975 fertiggestellte Asphalt dem Talrand und ringt dem braunen, gefurchten Berghang ein paar Meter Breite ab, um, parallel eingepasst in den Bergsockel, den nächsten Kamm zu erklimmen. Viel früher, 1872, hatte bereits die Eisenbahn ähnliche Pläne verworfen, weil der durch Süd- und Ost Idaho ziehende Salmon River mit seinem Canyon in diesem Gebiet die umliegenden Berge eine Meile tief einschnitt. Erst seit 1921 klettert eine Straße, die 1938 ihren ersten Asphalt erhielt, als „Old Spiral Highway“ über den White Bird Hill, auf der anderen Talseite, mit doppelter Länge und zahlreichen Haarnadelkurven, die zusammen 37 Kreise ergaben. Lange Jahre hatte sie auch das Privileg, Idahos einziger Nord-Süd Highway zu sein. In der Moderne reist man bequem, und diese Landschaft ist so schön wie sie es schon immer war. Auch heute an diesem zeitigen Morgen, an dem die aufgehende Sonne auf die Berge, das Tal und die unendlichen Hügel im Osten goldgelbes, warmes Licht zaubert und Hänge und Hügel wie weiche Teppiche erscheinen lässt, auf denen herbstlich gefärbte Gräser, Sträucher und einzelne dunkelgrüne Tannen und Kiefern Nuancen setzen.

Dieses Land gehörte einst den Nez Percé-Indianern (auch als Nee Me Poo bekannt), die seit unzähligen Generationen zwischen den mächtigen Gebirgen, Flüssen, Schluchten und grasbewachsenen Ebenen des Hochplateaus ihre Heimat hatten, wo die heutigen Staaten Oregon, Idaho und Washington zusammentreffen. Und dieses Land hatte die US-Regierung fünf Jahre vor ihrem vertraglichen Wortbruch zu schützen gelobt. Danach kamen Goldfunde, Tausende strömten in die Reservation, errichteten Siedlungen wie die des heutigen Lewiston, und der Druck der Goldsucher veranlasste die Regierung, den betroffenen Häuptlingen einen Vertrag vorzulegen, nach dem sie 25.000 Quadratkilometer ihres Landes aufgeben und in ein Gebiet umziehen sollten, das nur noch einem Zehntel ihrer jetzigen Heimat entsprach. Chief Josef und andere Häuptlinge weigerten sich, doch gelang es durch Bestechung Unterschriften von Häuptlingen unter den Vertrag zu bekommen, von denen kein einziger das Recht hatte, für die gesamte Nez Percé Nation zu sprechen. Als Josef davon erfuhr soll er seine Bibel weggeworfen, zur Religion seines Volkes zurückgekehrt sein und gesagt haben, dass kein Mensch, der frei geboren wurde, damit zufrieden sein kann, eingepfercht zu leben ohne die Freiheit zu haben, zu gehen wohin er will. Genauso gut könnte man erwarten, dass die Flüsse rückwärts fließen. Dennoch ging die US-Regierung von der Gültigkeit des neuen Vertrages aus, und hier unter dem Berg, wo ein „Nez Persé Monument“ an der „95“ die Aufmerksamkeit auf das „White Bird Battle Field“ lenkt, begann am 17.6.1877 die absolute Feindschaft und der Krieg mit den US-Truppen. Auslöser waren zwei unverhoffte gefallene Schüsse auf Seiten der Kavallerie-Soldaten unter Captain David Perry, als eine Abordnung der Indianer zwischen den beiden Hügeln in der Talmitte mit der US Armee friedlich verhandeln wollte. Von den etwa 100 US-Soldaten fand ein Drittel den Tod, der Rest floh ungeordnet. Für die Nez Persé-Indianer endete dieser kleine Sieg in einer langen Reise, mit Verfolgung, Aufgabe und der Ergebung von Chief Joseph, ihrem Häuptling, denn am Ende, kurz vor der rettenden kanadischen Grenze, hatten sie keine Chance mehr. Die Nez Perce waren hier zu Hause, und es war nur ein kleiner Teil dessen, was sie seit Generationen als Heimat bewohnten; siebzehn Millionen Acker Homeland bevölkerten sie insgesamt, knapp sieben Millionen Hektar. Als Gold gefunden wurde, nahm ihnen der „Treaty von 1863“ 90 Prozent des Landes weg. Danach kam es zum Kampf und zur Vernichtung dieser Indianer, die sich mit den Pelzhändlern, von denen sie ihren Namen erhielten, angefreundet, der amerikanischen Armee geholfen und den Missionaren den Weg nicht versperrt, und die auch die von Lewis und Clark angeführte Expedition in den Bitterroot Mountains 1805 vor dem Verhungern gerettet hatten. Mit Blick über das Tal und das weite Hinterland kann man sich hier oben jenen Tag vorstellen. Dort, wo heute der kleine Ort existiert standen die Tipis der Nez Percé, von links kamen die Soldaten, und die Gruppe der Verhandlungsführer mit ihren weißen Fahnen standen zwischen den beiden Hügeln …

Auf 1.294 Meter Meereshöhe zieht der moderne Highway über den Pass nach Granville, wo wir kurz darauf bei Kooskia – dem Tor zu den Clearwater –, Bitterrood Forests und der Selway-Bitterroot Wilderness – der von Lewiston kommenden „12“ nach Missoula in Montana folgen, und die schöne Fahrt durch Wald und Fels fortzusetzen, auf der uns der Lochsa River ein ganzes Stück Gesellschaft leistet. In der 70.000-Einwohner-Stadt mit Universität, internationalem Flughafen, von Bergen umgeben und den Flüssen Clark Fork, Bitterroot und Blackfoot durchzogen, waren wir schon einmal zu Gast, sodass wir nicht dort, sondern am Lolo-Pass die Reise kurz unterbrechen, der den Bitterroot-Bergzug auf knappen 1.600 Metern überquert und den Highway dort nach Montana bringt. Und diese „12“, die sich auch „Lewis & Clark Trail“ nennt, entstand auch auf historischem Boden, denn Lewis und Clark kamen am 12.8.1805 über den Lemhi Pass in das damalige Homeland der Sacajawea Indianer (ein Zweig der Lemhi Shoshone), folgten in nördlicher Richtung der heutigen „93“ nach Lolo/Missoula, um dann dem neuzeitlichen Verlauf des Highway „12“ in Richtung Lewiston und weiter in den Bundesstaat Washington zu folgen. In Montana hatte die Expedition, die einen Wasserweg vom Osten zum Pazifik finden, Flora und Fauna dokumentieren und die Eingeborenen entlang des Weges treffen sollte, den Missouri benutzt, bevor sie bei Great Falls nach Süden zog und auf der Höhe vom heutigen Dillon, wo wenige Kilometer südlicher das Lewis and Clark Memorial zu finden ist, Richtung Westen den Lemhi Pass (2.247 Meter) überschritt, um danach wieder nordwärts durch die Bitterroott-Mountains zu marschieren Der Heimweg verlief in dieser Gegend allerdings getrennt. Lewis ging eine ähnliche Route Richtung Sidney zurück, Clark hielt sich ab „Dillon“ südlicher, und sein Weg berührte ungefähr die heutigen Orte Billings und Glendive. Eine kurze Begegnung mit jenen Männern gibt‘s am Highway auch schon dort, wo die „Cedar Grove Historic Site“ einlädt, an diesem alten Western Red Cedar-Bestand nicht achtlos vorbeizufahren. Geehrt wird an diesem Ort Bernhard De Voto, der hier sehr oft gecampt und die Journals von Lewis und Clark studiert haben soll, um sie fünfzig Jahre später zu veröffentlichen. Und hier erfasst das Auge wohl noch die gleichen Bilder, die auch jener vor mehr als 200 Jahren gesehen hat, denn Zedern wachsen sehr langsam und sind erst nach 400 bis 500 Jahren ausgereift. Und gewährt man ihnen den nötigen Schutz, dann können sie bis zu 3.000 Jahre überleben.

In engen Tälern finden sich viele winzige Farmen

Am Lolo Pass, der Grenze zwischen Idaho und Montana, ist das Visitor Center – auch eine Büste von Chief Josef gehört zur Ausstattung – ein Muss. Außerhalb finden sich am „Wetland Trail“ zwei Gedenksteine. Ersterer erinnert daran, dass genau hier, am 23.7.1877, 750 Nez Persé-Indianer mit mehr als 2.000 Pferden entlangzogen, um der US-Armee zu entkommen und damit ihre Heimat für immer hinter sich ließen. Sie folgten diesem Trail über die Bitterrot Mountains in der Hoffnung, weiter östlich bei befreundeten Stämmen Frieden zu finden. Dass es anders kam, bestätigten Chief Josefs letzte Worte in seiner Kapitulationsrede – tagelang belagert und umzingelnd, ihre Pferde verjagt, die wichtigsten Häuptlinge tot, und ihre Frauen und Kinder hungerten erbärmlich – am 5.10.1877 nahe der Kanadischen Grenze und des Baars Pam Mountain: „Ich werde nie mehr kämpfen“. Die rettende Grenze hatten sie nicht mehr überschreiten können. 1971 machte sich die Amerikanerin Hetty Dutra zu Pferd auf den Fluchtweg dieses Indianervolkes und ritt die etwa 1.300 Meilen des Nez Percé National Trails bis dorthin zu Ende, wo Chief Joseph aufgeben musste. Zwanzig Jahre später, 2014, wiederholte die inzwischen 71-jährige diese Tour erneut und war unterwegs, wie vorher auch, fast immer allein. Geld dafür hatte sie nicht, und deswegen bat sie im Internet um Spenden.

Ein weiterer Gedenkstein, nur ein paar Meter entfernt, ehrt den Professor und Schriftsteller Stephen E. Ambros, der mit seinem Bestseller „Undaunted Courage“ – die Lewis und Clarkstory – Millionen von Amerikanern für ihre Vergangenheit begeisterte, weil er sein Wissen durch die Kunst seines Schreibens weiterreichen konnte. Schließlich passt auch das 2003 eröffnete rustikale „Lolo Pass Visitor Center und Rest Area“ – der Ranger Station aus den 1930er Jahren nachempfunden – selbst zu dieser friedvollen Umgebung. Der sanfte, sehr gut ausgestattete Sechs-Millionen-Dollar-Bau aus dicken Holzbohlen ließ bei seiner Entstehung auch die Indianerstämme teilhaben, die den Jahrhunderte alten Pfad über die Bitterroot Mountains genutzt hatten, der durch das Besucherzentrum ebenfalls geehrt werden sollte. Lauscht man heute an dem populären Stopp am Wetland Trail in den Wald oder das Feuchtgebiet hinein, dann kann man sich das Getrappel jener zweitausend Pferde schon vorstellen, die unter schweigenden Indianern auf diesem Trail vorüberzogen und deren Habe trugen, als sie noch Hoffnung hatten. Im Visitor Center hängt auch eine passende Story, zu der vermerkt ist, dass Ella Clark, eine Nez Percé, diese Geschichte von dem Jungen und dem Bär erzählt hat: