Этот дикий взгляд. Волки в русском восприятии XIX века

- -

- 100%

- +

Посвящается Астрид, Скай и Эйдану в надежде, что люди найдут способ сосуществовать с волками и другими животными, с которыми мы делим этот мир

…за последние десятилетия количество волков возросло в сильной степени и… оно продолжает увеличиваться с каждым годом. Волки становятся общественной язвой, народным бичом; дерзость их не имеет уже пределов: они среди бела дня забегают в города и даже столицы, а в селениях без страха и опасений подходят к стадам и безнаказанно душат скот… наши крестьяне, едва успевшие освободиться от рабства, едва переставшие платить тяжелую дань помещикам, снова попали в кабалу и снова несут свои лепты, только не людям уже, а хищному зверю.

Л. П. Сабанеев. Волк (1880)А я разглядела и давно плачу. У этого волка проткнут вилою бок. Он дышит через дыру в боку. Воздух шипит, мне кажется, что слышу через дыру, и края раны движутся вверх и вниз. Это страшно. Зубами волк закусил палку во рту, и совсем близко к моему притиснувшемуся к решетке лицу – его глаза. Я вижу в их углах белок. Он весь кровавый. Зрачки напряжены, прямо в мои зрачки. В них стиснулась несносная боль, яростная ненависть, тоска и последний, безнадежный, остановившийся ужас.

Л. Д. Зиновьева-Аннибал. Трагический зверинец (1907)

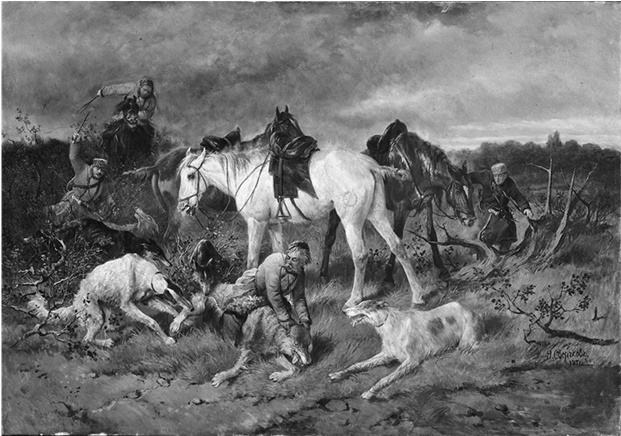

Илл. 1. Н. Е. Сверчков. На охоте (1870-е годы). Heritage Image Partnership Ltd/Alamy Stock Photo

Благодарности

Относительно мало исследователей рассматривают Россию XIX века сквозь призму экокритицизма и антрозоологии (хотя в последнее время ситуация стремительно меняется), и я счастлив, что мне довелось воспользоваться советами, дружбой и познаниями большинства из них. Особо я хотел бы поблагодарить Джейн Костлоу и Эми Нельсон, которые в 2007 году собрали порядка шестнадцати коллег-единомышленников для участия в конференции, посвященной животным в русской истории и культуре и состоявшейся в Политехническом университете Виргинии при поддержке Бэйтского колледжа. Среди ее участников была Кэти Фрайерсон, которая двадцатью годами ранее в Гарварде руководила написанием моей дипломной работы и одновременно завершала свою докторскую диссертацию; обсуждение докладов проходило в дружеской атмосфере, благодаря чему это двухдневное мероприятие стало настоящим образцом научной коллегиальности и взаимоподдержки. В 2010 году в сборнике, изданном по итогам конференции, была опубликована расширенная версия моего доклада, которая и послужила отправной точкой для написания этой книги [Helfant 2010]. С разрешения Издательства Питтсбургского университета фрагменты той ранней публикации в переработанном виде были использованы на этих страницах.

В последующие годы, когда среди радостей и тягот преподавания, административной работы и семейной жизни понемногу рождалась эта книга, я выступил с рядом докладов, впоследствии также влившихся в ее состав, на национальных конференциях Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований и на проводимой раз в два года конференции Ассоциации по изучению литературы и окружающей среды. Вместе со мной в этих мероприятиях участвовали и делились своими знаниями Том Ходж и Том Ньюлин, уже упомянутые Джейн и Эми, а также более молодые коллеги, в том числе Молли Брансон (которая любезно содействовала мне в получении прав на использование произведений искусства), Аня Корк Аллен, Изабель Лейн и другие. Ценные замечания высказали мои коллеги по Колгейтскому университету, читавшие отдельные главы этой книги: Нэнси Райс, Мика Эрли и Крис Вечей, а также большой специалист по волкам Товар Черулли, который провел в университете экологический семинар о том, что значит быть «осознанным хищником». Я хотел бы поблагодарить Алис Дотри, бывшего директора Института Пастера в Париже, за разрешение использовать фотографию группы смоленских крестьян, покусанных волком, которые были в числе первых иностранцев, поступивших на лечение к Пастеру. Я искренне признателен издательству Academic Studies Press: редактору серии «Неизвестный девятнадцатый век» Джо Пескио, старшим редакторам Фэйт Уилсон Стайн и Олегу Коцюбе, а также всему замечательному редакторскому коллективу за поддержку и профессионализм. Два анонимных рецензента, назначенных ASP, высказали обстоятельные, четкие и меткие замечания, к которым я прислушался. Без их неоценимого вклада книга получилась бы совсем не такой. Я также глубоко признателен коллегам из ASP, которые содействовали переводу книги на русский язык (Ксении Тверьянович, Ольге Споуэт и Ольге Петровой), и, конечно, Александру Волкову, который так искусно перевел книгу с английского.

Научный совет Колгейтского университета оказал мне финансовую поддержку в виде двух крупных грантов и двух субсидий – для английского издания и русского перевода, а также предоставил творческий отпуск весной 2017 года. Эти гранты позволили мне совершить три исследовательские поездки в Россию (в 2006, 2012 и 2014 годах), длительностью по месяцу каждая, а за семестр, освободившийся благодаря творческому отпуску, мне удалось привести книгу в окончательный вид и подготовить ее к изданию. Основная часть моей исследовательской работы проходила в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург), прежде всего в журнальном фонде, и я нахожусь в долгу перед ее трудолюбивыми и инициативными сотрудниками.

Мое становление как исследователя в области экокритицизма и антрозоологии совпало с преобразованием русского отделения Колгейтского университета в междисциплинарный научный центр, в работе которого участвуют мои замечательные коллеги из различных академических учреждений, а сам я осуществляю руководство как русскими и евразийскими исследованиями, так и экологическими исследованиями. Знал ли я, поступая сюда работать в 1998 году, что через пятнадцать лет помимо русского языка, литературы и культуры буду преподавать курс под названием «Охота, еда и вегетарианство»! Открытость моих коллег и всего учебного заведения к подобным научным и педагогическим новшествам существенно поспособствовала появлению этой книги.

Введение

В 1862 году, спустя год после того, как царь Александр II выпустил манифест об освобождении крепостных крестьян во всей Российской империи, в августовском номере московского «Журнала охоты» появилась трехстраничная статья о нападении бешеного волка на деревню, перепечатанная из газеты «Московские ведомости» [Страшный случай 1862]. В этой анонимной публикации, озаглавленной «Страшный случай», описывалось, как в полночь 27 января в деревню Евангеличи Минской губернии забежал волк и покусал пятьдесят восемь человек. В числе жертв были семь кормящих женщин и две беременные. Волка удалось одолеть, когда один крестьянин, защищая свою жену, засунул локоть ему в пасть, после чего находившийся в деревне солдат убил обезумевшего зверя топором. Далее в статье подробно перечислялись результаты лечения пострадавших от нападения волка, в том числе пятерых человек, которых он покусал до своего появления в деревне. Всех их в соответствии с медицинскими предписаниями того времени лечили мышьяком под наблюдением доктора Грабовского, но, как он впоследствии доложил в Виленское медицинское общество, лечение оказалось безуспешным. Не помогло и вмешательство «шарлатанов» – народных знахарей, которые пробирались к отчаявшимся больным, несмотря на бдительность представителей официальной медицины. В течение нескольких месяцев после нападения сорок один человек из числа пострадавших умер; многие из них вместе с членами семей горячо молились в ожидании конца. В их числе были отважный крестьянин, умерший через пять недель, и его жена, которая скончалась спустя три месяца, оставив невыкормленного ребенка [Там же: 102–103].

Эта публикация 1862 года преподнесена как основанная на фактах и наполнена конкретными деталями, однако у современного читателя она вызывает недоверие. Мог ли один волк, пусть даже бешеный, напасть на такое количество людей? Почему у солдата или еще кого-нибудь из жителей деревни не нашлось под рукой ружья?1 Как расценивать смесь фольклорных, религиозных и медицинских мотивов, имплицитно присутствующих в драматичном повествовании о том, как дикое животное, охваченное демоническим безумием, в полночь вышло из леса и привело в смятение целую деревню (да еще и с таким красноречивым названием)? Насколько распространены были в России подобные сообщения, какую роль они играли в восприятии Российской империи и самими русскими, и иностранцами, какое значение в жизни обитателей страны имела русская природа и в особенности животные?

Подобные вопросы составляют основную проблематику этой книги, в которой исследуется мощное присутствие волков в культуре Российской империи. В «Этом диком взгляде» на основе научных концепций, выдвинутых такими активно развивающимися в последнее время дисциплинами, как экокритицизм и антрозоология, а также обширной подготовительной работы, проведенной мной в России, я стремлюсь выяснить, каким образом русские люди воспринимали и изображали внушительную популяцию волков, существовавшую в Российской империи в дореволюционную эпоху. Исследуя различные сферы общественной жизни, в этой книге я показываю, как охотники, писатели, защитники природы, члены обществ по охране животных, ученые, крестьяне, государственные чиновники спорили об экологическом, экономическом и культурном значении волков. Также в ней освещаются процессы, в результате которых крупная популяция волков, существовавшая в империи, оказалась неразрывно связана с восприятием России и в самой стране, и за рубежом, что показало, насколько неуверенно чувствовали себя русские по отношению к странам Западной Европы. Наконец, в книге прослеживается значение волков как символического локуса, выразившего подспудную напряженность, которую испытывало российское общество перед натиском современности.

На протяжении всего XIX века, а особенно в ближайшие десятилетия после отмены крепостного права в 1861 году, волки занимали ключевое место в комплексе проблем, которые по различным, но частично совпадающим причинам затрагивали все слои российского общества. Для дворянства, переживавшего период упадка, охота на волков служила способом укрепить пошатнувшееся чувство патриархальной значимости и главенства. Также охота на волков позволяла охотникам-дворянам проявить ту сугубо русскую мужественность, которая находила выражение в таких взаимосвязанных поведенческих областях, как война, азартные игры и дуэли. Волки вызывали постоянную озабоченность у образованных слоев (в том числе научных кругов) и правящих классов, стремившихся навести порядок в сельских местностях империи и взять под контроль деятельность по освоению и использованию дикой природы. До появления в середине 1880-х годов вакцины от бешенства, разработанной Пастером, волки также представляли собой серьезную проблему в глазах нарождавшегося медицинского сообщества, поскольку неэффективность лечебных мероприятий по борьбе с последствиями нападений бешеных волков сводила на нет любые утверждения о том, что пострадавшие (в основном крестьяне) должны доверяться профессиональным медикам, а не обращаться за помощью к деревенским знахарям; из-за этого усиливалось недоверие сельских жителей к современной медицине. Крестьяне, обитавшие в местностях, наиболее подверженных нападениям волков, видели в этих хищниках постоянную угрозу для домашнего скота и даже для собственной жизни. Ведя борьбу против волков, они проявляли приверженность суевериям и прибегали к методам, которые встречали критику со стороны высших классов российского общества, видевших в этом проявление отсталости и варварства. По этим причинам волки послужили той психологической точкой, в которой соединились различные общественные тревоги и классовые противоречия поздней Российской империи, и в этом смысле роль волков оказалась несопоставима с реально наносимым ими вредом и исходившей от них угрозой.

Прослеживая развитие этих разногласий и противоречий, я фокусирую внимание на европейской части России в XIX веке, однако располагаю этот фокус в широком пространственном и временно́м контексте, а также учитываю исследования о роли волков в других странах и культурах от Америки до Японии. Я задействую методы как литературоведческого анализа, так и исторического исследования, обращаясь не только к каноническим текстам наподобие «Войны и мира» Л. Н. Толстого, но также к забытым и менее значительным литературным произведениям, и уделяя столь же пристальное внимание нелитературным источникам: охотничьим журналам, медицинским брошюрам, законодательным актам, трудам по естествознанию, мемуарам. В совокупности эти разнородные источники показывают все многообразие точек зрения на демонизацию и преследование волков в России, а также на особый страх населения страны перед бешеными волками. Наряду с этой массовой антипатией я рассматриваю отдельные мнения, направленные против свойственного русской культуре враждебного отношения к волкам и впервые прозвучавшие в конце XIX века, когда начали возникать различные движения по охране природы и защите животных, а численность волков в России сократилась. Наконец, я привожу доказательства того, что волки сыграли основополагающую роль в осмыслении русскими людьми мира природы, причем это отразилось даже на социальной сфере; таким образом, в книге затрагиваются более широкие аспекты русской культуры и истории, а заодно возможности и проблемы, которые современность ставила перед Российской империей.

«Волчий вопрос» в России высвечивает те трудности, с которыми страна сталкивалась, стремясь присоединиться к «цивилизованным» государствам Западной Европы и преодолеть как собственные, так и зарубежные представления о том, что она отстает от Запада в социальной, экономической, правовой и политической сферах. В течение нескольких десятилетий до и после отмены крепостного права численность волков в Российской империи оставалась гораздо выше, чем в странах Западной Европы, где волки были истреблены или их численность резко сократилась. Правительственные исследователи, охотничье сообщество и все заинтересованные в благополучии только что освобожденного русского крестьянства высказывали сожаление из-за ущерба, который волки наносили сельским жителям, в большинстве своем не имевшим оружия, и особенно детям. Также раздавались сетования на экономический урон, причиняемый нападениями волков на домашний скот. Подобные нападения особенно часто происходили в более густонаселенных губерниях Европейской России, где была сосредоточена основная масса крестьян, занимавшихся натуральным хозяйством, и их скот. Особое беспокойство внушали бешеные волки – из-за высокой заболеваемости бешенством, вызванным волчьими укусами, страшного течения этой болезни и отсутствия эффективного лечения до появления в 1885 году вакцины Пастера. С 1850-х по 1890-е годы в русской печати регулярно появлялись сообщения о волчьих стаях, терроризировавших отдаленные селения, и об одиноких бешеных волках, которые за одну ночь нападали на множество крестьян. Все эти публикации, от сухих фактологических отчетов до драматических рассказов наподобие изложенного выше, внесли свой вклад в культурную демонизацию волков, которая обрела юридическое воплощение в эпохальных «Правилах об охоте» от 3 февраля 1892 года, законодательно закрепивших в России истребление волков и прочих хищников.

В соответствии с этой повсеместной культурной антипатией русские охотники на протяжении всего XIX века воспринимали волков (наряду с медведями) как свою основную добычу. В начале века охотники-аристократы верхом на лошадях, в сопровождении крепостных ловчих травили волков большими сворами гончих и борзых собак; это напоминало охоту на лис в Англии, но имело и принципиальные отличия. Впрочем, по мере измельчания русской помещичьей аристократии, а особенно после отмены крепостного права, охота постепенно утратила столь грандиозный размах и приобрела менее экстравагантные и более эгалитарные формы. Стремлением к поддержанию прежних традиций отчасти объясняется увлечение охотой, свойственное представителям императорской фамилии; в русских охотничьих журналах подробно описывались царские охотничьи экспедиции и перечислялось количество убитой добычи. Во второй половине столетия интерес к волкам проявляли в основном представители дворянства и интеллигенции, состоявшие в московских, петербургских и провинциальных охотничьих клубах, профессиональные охотники и звероловы (которые, однако, предпочитали более легкую и пригодную для продажи добычу), а в некоторых случаях и крестьяне, защищавшие свой скот, поскольку они имели право охотиться на землях, принадлежавших их общинам (впрочем, они часто уступали это право помещикам или членам охотничьих клубов). На фоне этих перемен, знаменовавших тесную связь между преобразованием общественного строя Российской империи и взаимодействием населения с природой, помещики и другие охотники из привилегированных классов продолжали считать, что принятая ими на себя роль защитников крестьянства требует убивать волков, в которых они по-прежнему видели желанную и труднодоступную добычу. Члены охотничьих клубов помимо ежегодного членского взноса нередко вносили дополнительную плату за участие в зимней охоте на волков, которую организовывали российские охотничьи общества в рамках кампаний по сокращению их численности. Этот разнородный набор мотиваций приводил некоторых охотников к неприятию нового «нечестного» способа борьбы с волками, который вызывал возражения не только по причине своего коренного отличия от прежних методов, но и потому, что ставил под угрозу саму идею охоты на волков: отравление волков стрихнином. Этот способ, впервые примененный в ходе кампаний по истреблению волков в Западной Европе и Северной Америке и получивший поддержку у царского правительства и ведущих специалистов по борьбе с волками, стал предметом особых разногласий во время жарких дискуссий о волках, развернувшихся в России в 1870-е годы.

В конце 1880-х – 1890-х годах на фоне неутихающих споров по «волчьему вопросу» начали раздаваться отдельные голоса, которые критически оценивали свойственную русской культуре непримиримую враждебность к волкам и даже охотничью этику как таковую. Вот особенно яркий пример: Л. Н. Толстой, который до духовного кризиса, пережитого им в конце 1870-х – начале 1880-х годов, увлекался охотой и посвятил двадцать страниц «Войны и мира» великолепному описанию дворянской охоты на волков, прекратил охотиться и стал пацифистом и вегетарианцем. В предисловии к статье своего друга и помощника В. Г. Черткова «Злая забава», напечатанной в 1890 году в газете «Новое время», Толстой призывал и других оставить охоту. Статья основывается на личном опыте Черткова, решившего отказаться от охоты после того, как, насмерть забив подстреленного волка, он осознал, что отсутствие сочувствия к волку разрушает его человечность (в статье подробно описывается, как он бил волка толстой палкой по переносице, а тот смотрел на него «с диким исступлением»)2.

Российское Императорское общество покровительства животным, основанное в 1865 году, на рубеже веков выпустило ряд статей и публикаций, в которых волки изображались более сочувственно. Тем самым велась полемика с отрицательными взглядами на волков, по-прежнему преобладавшими среди охотников и в обществе. Особенно резкой критике подвергались такие явления, как состязания по волчьей травле, когда соревнующиеся стаи борзых преследовали, грызли и часто насмерть разрывали волков, предварительно пойманных и посаженных в клетки, откуда их выпускали на арену перед зрителями. Подобные зрелища были попыткой возродить псовую охоту, распространенную в более раннюю эпоху; но на фоне изменившегося социального и культурного ландшафта эта попытка выглядела искусственно и встретила закономерную критику со стороны нарождавшегося в России гражданского общества, представители которого, в том числе такие известные писатели, как А. П. Чехов, видели в этом символ русской отсталости и жестокости. Развитие естествознания, стремившегося рассматривать российскую флору и фауну с научных позиций, также способствовало борьбе с укоренившимися фольклорными представлениями о волках (особенно бешеных) как оборотнях и даже вампирах. Создание Л. Пастером вакцины против бешенства и оперативное открытие в течение последующего десятилетия антирабических станций по всей Российской империи, совпавшее по времени с сокращением популяции волков в Европейской России вследствие мероприятий по их уничтожению, также помогли несколько ослабить тот ужас, который волки вселяли в русских крестьян. Впрочем, несмотря на эти культурные преобразования, враждебное отношение к волкам и страх перед бешенством сохранялись в русской культуре на протяжении всей царской эпохи и в послереволюционный период. Подавляющее большинство русских по-прежнему видели в волках угрозу, которую следует избегать и при возможности искоренять.

Илл. 2. Хищные волки, напавшие на проезжающих. Лубок (1894). Image copyright Grafika

Решение столь обширного комплекса взаимосвязанных исторических, культурных, экологических и иных многоаспектных вопросов представляет собой труднейшую задачу. Каковы, например, сходства и различия в отношении к волкам, свойственном, с одной стороны, сельским жителям, которые занимались натуральным хозяйством (и детально знали местную действительность, но при этом находились под влиянием фольклора и суеверий), а с другой стороны – охотникам-дворянам и представителям зарождавшегося в России научного сообщества (которые опирались на обширный круг более «авторитетных» точек зрения, принадлежавших в том числе иностранным писателям и ученым)? Как первые российские профессиональные медики относились к народным средствам, которые применялись для борьбы с бешенством до и во время перехода к пастеровскому методу вакцинации, быстро вытеснившему все другие методы, и как необразованные простолюдины воспринимали официальные медицинские учреждения и местных целителей? Как менялось отношение к дикой природе в XIX – начале XX века, когда Европейская Россия становилась все более «цивилизованной», а популяция диких животных сокращалась, и какую роль это сыграло в изменении отношения к волкам? Воспринимались ли эти разнообразные вопросы в России иначе, чем в Западной Европе и других зарубежных странах, в том числе в Америке, жители которой также имели дело с крупной популяцией волков?

Рассматривая эти методологические и концептуальные проблемы, я буду опираться на широкой спектр научных знаний, в том числе на такие активно развивающиеся дисциплины, как экокритицизм и исследования животных (animal studies), которые недавно начали сближаться со славистикой, а также на работы по истории окружающей среды. Хотя эта книга посвящена прежде всего истории культуры, я буду выборочно обращаться к длительным и обстоятельным дискуссиям о волках, происходившим в области биологии дикой природы и природоохранной биологии. Следует отметить, что между западными и российскими исследователями, занимавшимися волками, происходил сравнительно малый взаимообмен идеями, особенно в областях, не имеющих прямого отношения к зоологии. Одна из моих главных целей состоит в устранении этого пробела с помощью привлечения методов современной западной науки для анализа исторического значения волков в императорской России.

И экокритицизм, и исследования животных можно рассматривать как дисциплины, развившиеся из культурологии, причем исследования животных представляют собой ответвление экокритицизма3. Как и культурология в целом, экокритицизм стремится к сколь возможно более широкому постижению своего предмета, задействуя такие разнообразные дисциплины, как история, антропология, литература, журналистика, визуальные искусства и естественные науки. Экокритицизм исследует фундаментальную проблему: как человечество видит себя во взаимоотношениях с природой и как эти взгляды варьируются в зависимости от общественного устройства и с течением времени, особенно когда получают выражение в литературе и искусстве. Исследования животных в идеале должны сочетать эту широту охвата с особым вниманием к этическим и экологическим последствиям взаимоотношений человека с животными; поэтому многие исследователи, работающие в этой области, включая меня, предпочитают употреблять более обобщающий термин – исследования человека и животных (human-animal studies). Основополагающий тезис антропозоологии состоит в том, что способы, при помощи которых люди воспринимают и изображают других животных, существенно характеризуют не только наше взаимодействие с природным миром и влияние на него, но также наше представление о самих себе и обществе4.

В последнее десятилетие славистика начала вбирать в себя опыт этих все более значимых и нередко переплетающихся между собой научных дисциплин, а также исследований по истории окружающей среды в более широком смысле. Например, в 2009 году известный журнал Slavic Review посвятил свой весенний номер теме «Природа, культура и власть». Через год вышла книга «Другие животные: русская культура за пределами человеческого» [Costlow, Nelson 2010]. Этот сборник мультидисциплинарных работ, посвященных значению животных в русской культуре, включает мою первую публикацию о русских волках, а также статьи других авторов о медведях, собаках, народной ветеринарии, оленеводстве, образах животных в литературе с XIX века по настоящее время. В предисловии к сборнику его редакторы Джейн Костлоу и Эми Нельсон подчеркнули, что на Западе сохраняется тенденция рассматривать «Россию как дикую противоположность Европе, экзотическое (или заслуживающее сочувствия) человеческое существо, в чем-то более близкое к природе и царству животных» [Ibid.: 4]5. Я покажу, что такому восприятию России на Западе во многом поспособствовали именно волки. В книге Костлоу «Заповедная Россия: прогулки по русскому лесу XIX века» (2013; русский перевод 2020) с позиций экокритицизма исследуется значение лесных ландшафтов для русской культурной истории; в ней задействован обширный материал, от научных работ и журналов по лесоводству до произведений писателей и художников, что отчасти определило и мой подход к данной теме [Костлоу 2020]. Генриетта Мондри в книге «Политические животные: собаки в современной русской культуре» (2015) останавливается на той нередко трансгрессивной роли, которую собаки начиная с XVIII века играли в различных литературных и нелитературных произведениях [Mondry 2015]. В 2016 году журнал Canadian Slavonic Papers, отмечая «взрыв интереса к вопросу, каким образом животные способствуют формированию человеческой идентичности и опыта», объявил о приеме материалов для специального выпуска «Животные в Восточной Европе и России». Славистика вполне отчетливо начала перенимать эти плодотворные методы6.