- -

- 100%

- +

Otro modo de trabajo fundamental con el tiempo en el presente es lo que, frente al tiempo capitalizado, podríamos llamar «temporalidad afectiva». Frente a la maquinización de la experiencia temporal y la idea apuntada por Antonio Negri de que el ritmo de la cadena de montaje y la fábrica han poseído a la experiencia moderna y que nuestro tiempo ha sido convertido en puro capital, muchos artistas muestran la temporalidad a través de los afectos[26]. Pensemos en los relojes sincronizados de Perfect Lovers (1987), de Félix González-Torres, que marcan el tiempo del amor, la enfermedad y la pérdida; en las cronologías emocionales de Now, Elsewhere (2009), de Raqs Media Collective (Fig. 5); o incluso en One Year Celebration (2003), el calendario subjetivo de la Association des temps libérés, creada por Pierre Huyghe para valorar el tiempo improductivo más allá del tiempo del trabajo. En todos los casos el tiempo se vuelve afectivo, deviene pura duración emocional, más allá de los ritmos del capital.

Contra-cronologías del arte contemporáneo

En última instancia, se podría decir que todas estas reflexiones sobre la temporalidad están en el centro del debate sobre el mundo global y los tiempos de la historia. Y es que una de las consecuencias de la globalización en el ámbito las humanidades ha sido la puesta en crisis de los discursos históricos centrados en Occidente y de la concepción lineal del tiempo. Desde la Historia, el Arte y la Filosofía –pensemos en el caso de Walter Mignolo entre otros muchos–[27] se ha mostrado cómo el sentido lineal, causal y teleológico de la historia universal ha sido desarmado y se ha comenzado a pensar el tiempo histórico como una multiplicidad de líneas, tradiciones y experiencias temporales que ya no tienen un centro único ni una sola dirección.

Autores como Terry Smith han denominado «contemporaneidad» a ese momento presente en el que el tiempo se ha espacializado y parece haber detenido su camino inexorable hacia delante[28]. Sin embargo, si lo pensamos bien, la contemporaneidad, entendida de este modo, sería más bien, el último periodo de la historia de Occidente; el momento en el que esta historia, concebida como una historia hegemónica y central, se colapsa y se rompen sus engranajes. A lo que estamos asistiendo, más bien, es al colapso de las herramientas discursivas con las que las disciplinas humanísticas occidentales han pensado el mundo y la historia. Se trata de la crisis de todo un modelo de conocimiento que se ha gestado a través de una concepción del mundo basado en la preeminencia de Occidente y su historia sobre el resto del globo. Cuando entramos en un periodo como el presente y se demuestra la importancia y centralidad de otras líneas, otras modernidades, otras historias, otros conceptos y categorías, todo el discurso histórico, con sus herramientas de análisis, se viene abajo.

Quizás haya sido el mundo del arte el que mejor ha sabido comprender esa crisis y reflexionar sobre la estructura del tiempo del presente. En cierto modo, el arte de las últimas décadas se ha convertido en una especie de laboratorio para pensar los diversos modos de habitar y pensar la actualidad[29]. Conceptos surgidos en su seno como modernidad múltiple (Keith Moxey)[30], altermodernidad (Nicolas Bourriaud)[31] o constelación poscolonial (Okwui Enwezor)[32] tienen precisamente en común la toma de conciencia de que el mundo ha de ser pensado de modo múltiple y plural, tanto espacial como cronológicamente. El tiempo, las historias y los modos de experimentarlas son múltiples y no caminan en una sola dirección, sino que hay que entenderlos a través de la heterocronía –diversas líneas temporales que funcionan siempre a la vez, en conflicto, en perpetuo movimiento– y el anacronismo –discontinuidades, saltos, tiempos no sucesivos que se retuercen sobre sí mismos[33]–.

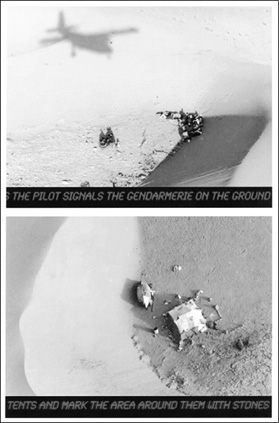

Fig. 6. Ursula Biemann, Sahara Chronicle, 2006-2009.

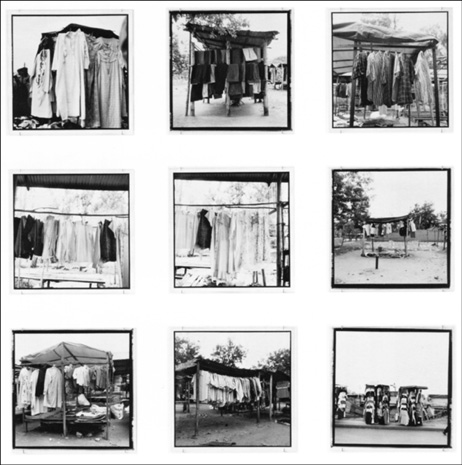

Fig. 7. Zoe Leonard, Analogue, 1998-2009.

El presente se compone así de una suma de tiempos en movimiento, de pasados que no acaban de irse y de futuros que nunca llegaron. Sin embargo, esta heterocronía de la experiencia contemporánea se ve amenazada constantemente por la monocronía del régimen cronológico hegemónico que gobierna la globalización. Una globalización que en el fondo no es sino un proceso de sincronización cronológica a gran escala con el tiempo del capital y la tecnología occidental, una reducción de todos los tiempos al tiempo del progreso tecnológico –un tiempo que, si lo pensamos bien, sigue siendo el tiempo instaurado en la modernidad occidental–.

Es precisamente frente a ese tiempo único de la tecnología y de la globalización, frente al que toda una faz del arte contemporáneo intenta presentar modalidades de resistencia a través de experiencias temporales complejas. Pensemos, por ejemplo, en los vídeo-ensayos de Ursula Biemann, que examinan los diferentes regímenes temporales de la tecnología, el trabajo, el control, la explotación y la migración a través del globo (Fig. 6). O en las fotografías del proyecto Analogue (1998-2009) de Zoe Leonard, que muestran los recorridos de la mercancía desde el primer al tercer mundo observando cómo los tiempos y las memorias de lo avanzado y lo obsoleto se redefinen en cada contexto espacial (Fig. 7). O incluso en las obras de Xu Bing sobre la imposibilidad de la traducción y las experiencias temporales entre Oriente y Occidente a través del trabajo con los arquetipos de la tradición china.

Son numerosos los ejemplos que podrían traerse a colación de este tipo de arte. Pero todos ellos se caracterizan por entender el tiempo como material de trabajo, un tiempo que puede ser abierto y alterado, un tiempo capaz de romper los ritmos globales de circulación del capital y de introducir cronologías y experiencias temporales que desgarran y fracturan cualquier temporalidad hegemónica. Se trata, en última instancia, de «contra-cronologías» que dan la vuelta a las experiencias instituidas del poder. Quizás hoy sea eso lo único que tienen en común las artes de avanzadas: la potencia para subvertir la experiencia temporal del poder.

[1] Don DeLillo, Punto omega, Barcelona, Seix Barral, 2011.

[2] Nicolas Bourriaud, Postproducción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2004.

[3] Sylviane Agacinski, El pasaje: tiempo, modernidad y nostalgia, Buenos Aires, La Marca, 2009.

[4] Véase Judy Wajcman, Esclavos del tiempo. Vidas aceleradas en la era del capitalismo digital, Barcelona, Paidós, 2017.

[5] Mary Ann Doane, La emergencia del tiempo cinemático: la modernidad, la contingencia y el archivo, Murcia, CENDEAC, 2012.

[6] Paul Virilio, Velocidad y política, Buenos Aires, La Marca, 2006; Hartmut Rosa, Social Acceleration: A New Theory of Modernity, Nueva York, Columbia University Press, 2013.

[7] Rosa, Social Acceleration, cit.

[8] Véase Gilles Lipovetsky y Sébastien Charles, Los tiempos hipermodernos, Barcelona, Anagrama, 2006.

[9] Véanse Manuel Castells, La sociedad red, Madrid, Alianza, 2006, y John Urry, Sociology Beyond Societies, Londres, Routledge, 2000.

[10] David Harvey, La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural, Buenos Aires, Amorrortu, 2008.

[11] Luciano Concheiro, Contra el tiempo. Filosofía práctica del instante, Barcelona, Anagrama, 2016, p. 14.

[12] Graciela Speranza, Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo, Barcelona, Anagrama, 2017.

[13] François Hartog, Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo, México, Universidad Iberoamericana, 2007.

[14] Christine Ross, The Past is the Present; It’s the Future Too. The Temporal Turn in Contemporary Art, Nueva York, Continuum, 2014.

[15] Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2006; Mieke Bal, Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History, Chicago, University of Chicago Press, 1999.

[16] Keith Moxey, El tiempo de lo visual. La imagen en la historia, Barcelona, Sans Soleil, 2015.

[17] Clement Greenberg, Arte y cultura, Barcelona, Paidós, 2002; La pintura moderna y otros ensayos, Madrid, Siruela, 2006.

[18] Michael Fried, Arte y objetualidad, Madrid, Antonio Machado, 2004.

[19] Rosalind Krauss, Pasajes de la escultura moderna, Madrid, Akal, 2002.

[20] Pamela Lee, Chronophobia: On Time in the Art of the 1960s, Cambridge, Mass., The MIT Press, 2004.

[21] George Kubler, La configuración del tiempo, Madrid, Nerea, 1988.

[22] Martin Jay, «Devolver la mirada. La respuesta americana a la crítica francesa al ocularcentrismo», Estudios visuales 1 (2003), pp. 60-81.

[23] Hal Foster, El retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo, Madrid, Akal, 2001.

[24] Una buena recopilación de textos y posiciones críticas sobre la temporalidad en el arte reciente es la de Amelia Groom (ed.), Time, Londres, Whitechapel/The MIT Press, 2013.

[25] Miguel Ángel Hernández, Materializar el pasado: el artista como historiador (benjaminiano), Murcia, Micromegas, 2012.

[26] Antonio Negri, Fábricas del sujeto/Ontología de la subversión, Madrid, Akal, 2006.

[27] Walter Mignolo, Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo, Madrid, Akal, 2002.

[28] Terry Smith, «The State of Art History: Contemporary Art», The Art Bulletin 92, 4 (2010), pp. 366-383.

[29] Esa es la tesis de Néstor García Canclini (La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia, Buenos Aires, Katz, 2010), para quien el arte contemporáneo funciona como laboratorio social.

[30] Keith Moxey, «¿Es la modernidad múltiple?», en El tiempo de lo visual, cit., pp. 27-41.

[31] Nicolas Bourriaud, «Altermodern», en Altermodern: Tate Triennial, catálogo de la exposición, editado por Nicolas Bourriaud, Londres, Tate Publishing, 2009.

[32] Okwui Enwezor (2008), «The Postcolonial Constellation: Contemporary Art in a State of Permanent Transition», en T. Smith, O. Enwezor, y N. Condee (eds.), Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Durham, Duke University Press, pp. 207-235.

[33] Ambos conceptos han sido trabajados en extenso por Mieke Bal, Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada, Madrid, Akal, 2016. Sobre el concepto de heterocronía, véase también Miguel Ángel Hernández (ed.), Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del presente, Murcia, CENDEAC, 2008.

Primera parte

Historia y obsolescencia: pasados, retornos, afectos

2. El futuro fue ayer. Retromanía y obsolescencia en la cultura visual contemporánea

Vivimos en plena era de la nostalgia, seducidos por una suerte de retromanía que reclama el pasado como fuerza de cambio. Televisión, cine, arte, literatura y música trabajan con objetos y estéticas anticuadas buscando a través de ellas escapar de un presente en el que la utopía parece haberse desvanecido. En este tiempo sin futuro, el pasado regresa con fuerza para intentar realizar los sueños no cumplidos y consumar las promesas fracasadas. Sin embargo, en la época del capitalismo avanzado ese retorno del pasado no está exento de problemas. El «capitalismo emocional», según la ya extendida definición de Eva Illouz[1], es capaz de asimilar las retóricas de la obsolescencia e integrarlas dentro de su propio sistema de retornos a través de lo que Andreas Huyssen denominó el «comercio de la nostalgia»[2]. De este modo, la nostalgia del pasado, que en principio podría ser una energía para la revolución como alternativa a la utopía, y que para Walter Benjamin y muchos de sus contemporáneos de hecho lo fue, se ha convertido en otra de las herramientas del capitalismo para perpetuar el statu quo.

En este capítulo me gustaría centrarme en algunos de estos usos controvertidos de la obsolescencia en la cultura visual contemporánea. Para ello, en primer lugar, observaré el modo en el que las tecnologías del pasado aparecen a modo de salvación frente a la tecnología avanzada en la serie de televisión Fringe. Después, a través de la contraposición de la obra del artista canadiense Rodney Graham y la película Super 8, dirigida por J. J. Abrams, intentaré mostrar algunas diferencias fundamentales entre el arte y el cine comercial a la hora de trabajar con la nostalgia. Y, por último, a modo de conclusión, trataré de vincular esta pulsión de pasado –que en principio podría verse como un lugar de crítica al progreso y un espacio de preservación de la energía revolucionaria– con las estrategias del capitalismo contemporáneo para integrar la nostalgia en el ámbito de la mercancía.

Fringe y los límites de la melancolía

En «A New Day in the Old Town», el primer episodio de la segunda temporada de Fringe[3], el cambia-formas Lloyd Parr usa por primera vez la Selectric 251, una máquina de escribir que, a través de un espejo, parece tener la capacidad de comunicar los dos universos paralelos que articulan esta ficción televisiva (Fig. 8). Este «telégrafo cuántico» –como lo califica Walter Bishop, uno de los protagonistas de la serie– parece funcionar casi como un chat analógico en el que el papel hace las veces de pantalla: el usuario escribe un mensaje y la máquina teclea sobre ese mismo papel el mensaje de respuesta. Según el dependiente de la tienda de segunda mano en la que se encuentra el artilugio, la Selectric 251 –en realidad una IBM Selectric II, fabricada en 1971– es un modelo que no existe, al menos en nuestro universo, por lo que se intuye que proviene del «otro lado». Más adelante, en el capítulo quinto de la cuarta temporada («Novation»), encontraremos otra máquina de escribir que funciona de la misma manera (chat analógico sobre papel), aunque esta vez sin espejo, y con un modelo, una Hermes 3000 portátil –como la utilizada por Kerouac–, que sí existe en nuestro universo[4].

Fig. 8. Fotograma de Fringe. Episodio 1, 2.ª temporada, 2009.

La presencia de estos dispositivos retro es una de las constantes de Fringe, una serie donde la tecnología más avanzada convive con residuos tecnológicos del pasado reciente –especialmente de los años setenta– que, a pesar de su aparente obsolescencia, no sólo siguen funcionando perfectamente, sino que parecen conducir a lugares por los que la tecnología más avanzada no ha sabido transitar. Como ha observado Jorge Carrión, la serie –entre otras muchas cosas– plantea una genealogía de la tecnología contemporánea en el ámbito de la psicodelia: «Internet fue pensado por consumidores de LSD que trabajaban para el MIT, la Universidad de Berkeley y el Departamento de Defensa»[5]. Y este origen retorna en el presente tanto a la manera del trauma –en el caso de las «víctimas» de los experimentos, como sucede con la agente Olivia Dunham– como del complejo de culpa –el del científico Walter Bishop–, pero sobre todo retorna a través de la resurrección y reactivación de los dispositivos que fueron descartados y desplazados tiempo atrás. Tecnologías cuya potencia fue cortada en un momento determinado y, sin embargo, sigue estando latente.

La tecnología obsoleta vuelve ahora para intentar solucionar los problemas que ella misma creó –el resquebrajamiento del equilibrio entre universos, la inestabilidad de la vida psíquica del propio Walter– y que parece que sólo pueden ser arreglados por un retorno al origen. Como espectros, o mejor, como zombis, estos objetos muertos vuelven a la vida. O, por formularlo en términos benjaminianos, estos objetos y tecnologías dormidas despiertan de su letargo y regresan al mundo presente. Un regreso que produce conflictos, pero también da lugar a convivencias y mezclas extrañas con la tecnología más avanzada, como si se reunieran ahora temporalidades, potencias y desarrollos distintos que no pueden anudarse del todo.

En realidad, lo que tiene lugar en Fringe es la oposición de dos modelos tecnocientíficos. Uno es el de Massive Dynamic, la oscura corporación que representa el avance de la tecnología –con extrañas alianzas con la industria armamentística–; y el otro, el laboratorio de Walter Bishop en la Universidad de Harvard, un lugar –la Universidad– que en la actualidad ya no ocupa el rol primordial que en otro tiempo tuvo para la ciencia –situada ahora en el dominio empresarial–. Estos dos modelos, económicos y culturales, aparecen en la serie también como dos lugares diferentes a través de la puesta en escena y el display de la tecnología. Mientras que Massive Dynamic es un espacio aséptico, higiénico y desafectado, el laboratorio de Bishop es un habitáculo sucio, orgánico y vivo –en el que uno encuentra hasta una vaca–, impregnado de los remanentes de la cultura hippy.

Se trata también de una oposición entre un modelo de experiencia e intuición frente a un modelo frío y cuantitativo. Una ciencia afectiva y creativa frente a una ciencia absolutamente alejada de cualquier relación con la imaginación. Y esa misma dialéctica de modelos científicos es la que, en cierto modo, también se encuentra detrás de la confrontación entre los dos universos paralelos, donde de nuevo el papel de la tecnología es importante. La Fringe Division del «otro lado» está hipertecnologizada, pero cuando los universos entran en contacto y, como ocurre en la cuarta temporada, trabajan en conjunto, esa tecnología avanzada se ve necesitada de la intuición y la experiencia humana de los agentes de este lado –suponiendo que al final se nos esté hablando desde «este» lado– para solucionar algunos casos.

En el fondo, nos encontramos con una dialéctica entre cuerpo y tecnología, intuición y razón, y con una apuesta al final por un modelo de «tecnología sucia» o «tecnología de segunda mano», que es la que acaba triunfando. Una tecnología que es también una tecnología nostálgica que abre el pasado al presente a través del recuerdo y la afectividad. Recuerdos y memorias que se encontraban sepultados en una especie de «catacumba» de la ciencia moderna que es el laboratorio de Walter Bishop en la Universidad de Harvard. Como los pasajes parisinos que describió Walter Benjamin –y no sé hasta qué punto «Walter B.» es una coincidencia nominal–, el laboratorio de Bishop es un lugar entre dos mundos. Un lugar avanzado y un lugar arruinado. Un lugar donde se iniciaron unos caminos que rápidamente cambiaron de signo y convirtieron ese espacio casi en un cementerio. Una ruina contemporánea. Una ruina que, sin embargo, ahora ha vuelto a la vida. Se podría decir que, si los pasajes y el flâneur eran para Benjamin las figuras obsolescentes de la modernidad, el laboratorio de Harvard y el hippy psicodélico, son para los creadores de Fringe las figuras nostálgicas de la contemporaneidad tecnológica.

Hay, por supuesto, en este uso nostálgico de las tecnologías una especie de fetichismo por lo obsoleto, una fijación de objeto que dota de un cierto animismo mágico, como el del fetiche primitivo, a los dispositivos, repletos de memorias y experiencias que, de algún modo, permanecen adheridas allí como un suplemento afectivo que insufla vida propia al objeto. Eso ocurre con la tecnología de Walter Bishop en el laboratorio, pero también con esos otros objetos que pueblan la serie como la Selectric 251. Objetos tecnológicos que se convierten en objetos mágicos, fetiches que conectan mundos. Artilugios donde la tecnología, más que como medio, funciona como médium en el sentido chamánico-esotérico del término, pues, de alguna manera, la fuerza que mueve esa tecnología es una especie de energía «mana» –por utilizar el término de Marcel Mauss–[6] que la eleva sobre cualquier producto humano y la sitúa incluso un paso más allá de ese límite al que alude el título de la serie.

Ese lugar más allá del borde –del límite de la creación humana– se observa sobre todo en la presencia de ciertos dispositivos y tecnologías que están al otro lado de lo humano. Se trata, por ejemplo, de los extraños artilugios de comunicación y observación que utilizan los «observadores», esos personajes siniestros que parecen estar en la tierra desde tiempo indefinido como garantes de un cierto orden entre los universos y que sólo tardíamente –a finales de la cuarta temporada– sabemos que son seres humanos evolucionados que vienen del futuro (Fig. 9). Curiosamente, el aspecto de su tecnología está relacionado también con la tecnología retro-vintage que acarrea ese sentido fetichista-mágico. Pero, sobre todo, el más allá del límite y la relación de la tecnología con la magia y con lo mítico, lo encontramos en la presencia central en la serie de «la máquina», un mecanismo cuyos fragmentos están repartidos en el espacio y en el tiempo y cuyo poder es el de arreglar, pero también el de destruir, el mundo (Fig. 10).

Fig. 9. Fotograma de Fringe. Episodio 3, 2.ª temporada, 2009.

Fig. 10. Fotograma de Fringe. Episodio 22, 2.ª temporada, 2010.

La máquina, buscada por ambos universos, fue construida supuestamente por «los primeros hombres», una especie de civilización desaparecida de la que apenas quedan algunos vestigios escritos. Esta alusión a las potencias tecnológicas de civilizaciones antiguas es algo propio de la ciencia ficción contemporánea. Los egipcios, los mayas, los Na’vi de Avatar…, o los primeros pobladores de la isla de Perdidos, esos que construyeron el dispositivo-tapón por el que se escapaba el tiempo y el sentido, o el faro mágico con el que Jacob observaba a los posibles elegidos para su sustitución como protector de la isla. Sin duda, la alusión a este pasado remoto vincula la tecnología con un origen mítico en el que ésta funciona casi como un regalo de los dioses. La civilización que construyó la máquina, según esta lógica, habría tenido una relación «inmediata» con los dioses, con la sabiduría o con la totalidad. Se trataría entonces de una tecnología originaria, creadora, como el fuego que Prometeo entregó a los hombres. Una tecnología que no es un producto humano, sino un artilugio divino [7].

Es curioso que una serie que supuestamente nos muestra la potencia tecnológica del sujeto contemporáneo y que está amparada por las teorías científicas más avanzadas, en el fondo acabe aludiendo a este sentido mágico-sagrado de lo tecnológico, como si, en el mundo hipermecanizado en el que nos encontramos, lo único que realmente explicase y diese sentido a las cosas se encontrara más allá de lo humano –una conclusión que muestra que el mito sigue siendo parte esencial de nuestros patrones de interpretación del mundo–. Un mito que sigue la estructura clásica según la cual la búsqueda de la totalidad acaba en la destrucción. El sentido del mundo debe permanecer fragmentado. Juntarlo, reunirlo, buscar la totalidad, buscar llegar a ser Dios, lo destruirá todo para siempre. Es en cierta manera una actualización de Babel: la lengua originaria –en este caso, la tecnología originaria–, que había estado en contacto con Dios –el lenguaje adámico del que también hablara Benjamin[8]– se fragmenta, y el sentido del mundo se torna indescifrable para los humanos.

En El origen del drama barroco alemán, Benjamin se interesó por el alegorista barroco que intentaba reconstruir ese sentido pleno del mundo que se hallaba a través de los fragmentos[9]. Y observó la melancolía que producía la imposibilidad de reconstruir ese origen. La recuperación del paraíso, de la plenitud, del lenguaje primero, del sentido pleno no era posible. La totalidad se había perdido y el mundo se había fragmentado para siempre. En cierto modo, la máquina de Fringe tiene que ver con ese modelo de la alegoría. Y su tentativa de reconstrucción es el intento de volver al origen. La máquina está repartida en fragmentos –supuestamente, el propio Walter Bishop la envió atrás en el tiempo para evitar que pudiera volver a ser reconstruida–, y los protagonistas intentan juntarlos para «fijar» el sentido del mundo –una fijación que tiene que ver también con la destrucción de los demás universos posibles, es decir, una fijación que elimina la multiplicidad–. Lo curioso es que el único modo en el que la máquina es capaz de funcionar es situando en su interior a un ser humano. Un individuo concreto, Peter Bishop, el hijo de Walter, que es en realidad el origen de todas las perturbaciones espaciotemporales que suceden en la serie. Para evitar su muerte, Walter lo trasladó de un universo a otro, y eso desequilibró los mundos. Peter tendría que haber muerto, pero al seguir con vida, el universo se resquebraja. La máquina sólo puede arreglar este resquebrajamiento si Peter la activa. Y eso, la recuperación del sentido, del origen, es a costa de la pérdida del propio Peter. Es decir, el equilibrio sólo se consigue si se sacrifica algo, en este caso, lo que más se ama, el hijo.