- -

- 100%

- +

En el fondo, esto es de lo que nos habla Fringe, del intento de dar sentido a lo que no lo tiene. Walter Bishop pierde en este universo a su hijo Peter. Y para evitar su muerte en el otro universo, pero en el fondo para aliviar su duelo –que no puede elaborar– lo trae a su mundo para devolverlo al otro universo una vez sanado. Pero el puente entre universos se cierra y Peter se queda en este mundo, de modo que el duelo no se produce y la pérdida se traslada al otro lado. La consecución del goce prohibido, la transgresión de lo más sagrado, el intento de cruzar el límite de lo humano, acaba por desequilibrar el universo. Por eso ahora Peter debe ser borrado. Por eso la melancolía debe ser restablecida, para que el mundo siga sin sentido, porque lo contrario, la plenitud, el conseguir el objeto de deseo –que es Peter, pero que también es el desarrollo de una tecnología babélica–, acaba resquebrajándolo todo.

El sentido del mundo funciona entonces como el goce lacaniano. O no se llega –no se consigue ser Dios y admitimos nuestro fracaso– o se pasa –se consigue ser Dios y eso sobrecarga el sistema y nuestras posibilidades de asumirlo con todas las consecuencias–. El equilibrio, por tanto, es imposible. O quizá sólo es posible si no sabemos que está sucediendo.

Esa sería la conclusión dramática según Lacan. Sin embargo, no debemos olvidar que Fringe es un producto de Fox. Y según la lógica de la que ha hablado Eloy Fernández Porta, al final debe triunfar el bien para que uno pueda «sentirse Fox»[10]. Quizá por eso, al final, a pesar de los intentos por borrar a Peter del mapa y restablecer el equilibrio melancólico del mundo, comienza a emerger algo que la tecnología no puede frenar –y esto está, en el fondo, en la dialéctica entre los dos modelos de ciencia– y la ciencia no puede explicar: la fuerza del amor. Del amor del padre por su hijo, y del amor de Peter por Olivia. Como señala Jorge Carrión, en Fringe el amor aparece como fuerza de resistencia ante un mundo que vive en la amenaza del bioterrorismo: «ante un panorama así, se entiende la necesidad de defender el amor –como un búnker»[11]–.

En esta defensa del amor es donde la tragedia griega se convierte en cuento de hadas. Un modelo de ficción mítico y mágico que es al final el que sigue dominando gran parte de los productos de entretenimiento y que, por supuesto, ha entrado directamente en el ámbito de la tecnología contemporánea. Tecnología que, en su versión de consumo, recupera la fuerza afectiva de lo retro y lo vintage para reinsertarse a través de lo descartado en la lógica de un mercado que nos hace olvidar que las mercancías son producidas por el trabajo de unos sujetos que sudan y son explotados, para seducirnos con la magia de un objeto mítico cargado de recuerdos, experiencias y afectos que viene de otro tiempo para dotar de sentido nuestro presente.

Rheinmetall/Victoria 8 vs. Super 8: el cine como ruina y el museo como hospital

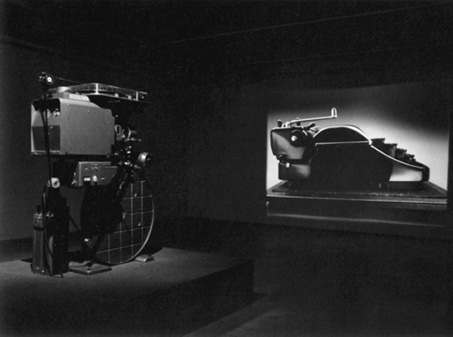

Otra máquina de escribir obsoleta, también encontrada en una tienda de objetos de segunda mano, en este caso en Vancouver, es la protagonista de Rheinmetall/Victoria 8 (2003), una de las piezas más célebres del artista canadiense Rodney Graham (Fig. 11). En la obra, las imágenes de la Rheinmetall –un loop de 10’50’’ filmado en 35 mm en el que aparecen diversos planos de esta máquina de escribir alemana de los años treinta– conviven con el artefacto del que emergen las imágenes, el Victoria 8, un proyector italiano de 1961 que tiene una presencia material en la sala y que dialoga a varios niveles con la propia imagen que proyecta.

Fig. 11. Rodney Graham, Rheinmetall/Victoria 8, 2003.

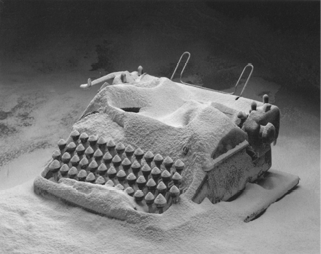

La película muestra una serie de primeros planos de la máquina de escribir. Planos en los que nada se mueve y que podríamos confundir con fotografías de no ser por el sutil, casi imperceptible, movimiento de la proyección, así como por el sonido del paso de los fotogramas, que nos hace conscientes de que, en efecto, no estamos ante una imagen fija, sino ante una imagen en movimiento. Movimiento que se ve confirmado cuando, en un momento determinado, una nube de polvo blanco que emerge de la nada comienza a caer como una nevada sobre la máquina de escribir y acaba cubriéndola casi por completo.

Escribe Rodney Graham que, cuando encontró la máquina, tuvo la sensación de que nadie había escrito jamás una sola palabra con ella. Estaba en su caja, flamante, inmaculada «como si hubiera estado perfectamente preservada en una cápsula del tiempo»[12]. Descartada de la línea del tiempo, abandonada y dejada a un lado del curso del progreso, la máquina mantenía, sin embargo, toda su potencia absolutamente intacta. Era pura promesa. Un objeto sin ningún tipo de memoria de uso, pero al mismo tiempo cargado de futuro. La obsolescencia se presentaba allí de modo radical. Un objeto muerto antes de haber comenzado a respirar.

En los diez minutos que dura el filme, Graham condensa la supuesta vida del objeto. Los primeros planos muestran la máquina en su caja original. Después, se presenta el objeto desde todas las perspectivas, casi como un catálogo de los diversos planos del objeto, mostrando la potencia y la promesa de ese objeto que nunca ha sido utilizado. Y, por último, el objeto es devorado por el tiempo, representado por el polvo que lo arrasa y lo sepulta (Fig. 12). El objeto, pura potencia, pura promesa, se convierte entonces en ruina. Y el artista escenifica este arruinamiento del objeto visibilizando a través del polvo algo que ya estaba ahí, aunque no era tan fácil del percibir: el paso del tiempo.

Fig. 12. Rodney Graham, Rheinmetall/Victoria 8, 2003. Detalle.

La escenificación de la muerte de la máquina de escribir convive en esta obra con la resurrección de otro objeto obsoleto y abandonado, el proyector Victoria 8. Este objeto descartado tiene una presencia material, casi escultórica, en la sala y proyecta las imágenes de la máquina de escribir. Mientras que la máquina está inhabilitada por el tiempo, el proyector, en cambio, sigue sirviendo a su función. Y opera al mismo tiempo como objeto en sí –sobre el que el espectador dirige su mirada– y como medio –como herramienta que sirve para la proyección de la imagen–. Es un medio y un fin.

Graham muestra aquí que la película no es sólo la proyección, sino también la materialidad en torno a las imágenes. En cierta manera, el proyector adquiere la presencia que tenía en el cine primitivo. Como se ha señalado en más de una ocasión, el cine de exposición recupera esta espacialidad del cine primitivo en la que las imágenes estaban fijadas al dispositivo del que emergían y mantenían con él una especie de anclaje material[13]. Una materialidad que comienza a desaparecer en el momento en el que el espacio del cine se vuelve abstracto, oscuro e incorpóreo, el momento en el que la presencia del dispositivo se intenta eliminar por todos los medios para convertir las imágenes de la pantalla en un correlato perfecto de la proyección mental.

El regreso del cine al museo, del que la obra de Graham es tan sólo uno de los muchos ejemplos que se podrían citar, vuelve a poner en escena esta materialidad del cine que había sido descartada y abandonada[14]. Y lo hace a través sobre todo de la resurrección y la puesta en funcionamiento de sus aparatos, la introducción de una espacialidad concreta y localizada, y la atención a la materialidad y la tactilidad del medio, que quiebra su transparencia y se muestra como algo opaco, presente e ineludible, como una especie de mancha en la imagen que ya no puede ser borrada. El medio, literalmente, se sitúa «en medio» y ya no es una pantalla invisible, sino un objeto que se resiste a ser movilizado y convertido en pura imagen.

Estos usos de la obsolescencia en el arte contemporáneo presentan al final una especie de nostalgia del medio, en este caso, el cine, entendido como un sistema de experiencias, una manera de relación con el mundo que ha comenzado a desaparecer. Una especie de duelo por lo analógico que tendría de algún modo su último y mayor «monumento» en la intervención de Tacita Dean en la Sala de Turbinas de la Tate Modern (Fig. 13). Film, esa gran proyección que es en sí misma un fotograma, es quizá el último lamento por la obsolescencia del cine analógico y por la desaparición de una tecnología y todo lo que ésta implica: un régimen de experiencias, promesas, sueños, memorias y vivencias.

En su respuesta al cuestionario de la revista October sobre la presencia de lo obsoleto en el arte contemporáneo, Tacita Dean observaba que

la obsolescencia es algo acerca del tiempo, de la misma manera que el cine es acerca del tiempo: tiempo histórico, tiempo alegórico, tiempo analógico. No puedo ser seducida del mismo modo por el tiempo digital; igual que el silencio digital, está falto de vida. Me gusta el tiempo que puedes oír pasar: el silencio punzante de la cinta magnética callada o el de la energía estática en una grabación[15].

Sin lugar a dudas, la espectacular intervención de Dean en la Sala de Turbinas, como la pequeña instalación de Graham, y como tantas y tantas obras recientes, presentan esa vida de lo analógico como algo que se resiste a ser sustituido por lo digital[16]. Una resistencia que acontece a través de la propia materialidad del medio, pero que lo hace ahora en un espacio que ya no es el suyo. Porque esa preservación de la vida analógica no tiene lugar en el cine, sino el museo, que en cierta manera comienza a funcionar como hospital, como sala de curas –el término curador tomaría aquí un sentido médico–, como un espacio en el que estos medios despliegan una especie de «vida artificial», tras haber sido expulsados del espacio al que supuestamente pertenecen.

Fig. 13. Tacita Dean, Film, 2011.

Nostalgia enmudecida

Es curioso, sin embargo, cómo el cine contemporáneo comercial performa la misma pulsión nostálgica por el cine del pasado, aunque los resultados son completamente diferentes. Allí, el regreso de lo obsoleto no se produce mediante la curación y la activación del medio, sino a través del pastiche y la subsunción de la potencia enunciativa de lo anticuado por parte de la tecnología más avanzada. Es decir, los medios nostálgicos se convierten en mera decoración, en atrezo de los nuevos medios. Un ejemplo de esto lo encontramos en Super 8, la película de J. J. Abrams producida por Steven Spielberg en 2011. En ella se despliega la nostalgia por un medio y una tecnología que ha formado el imaginario de toda una generación. Sin embargo, aparte de lo anecdótico, en el filme no hay lugar para el potencial de la cámara Super 8, que permanece muda durante todo el metraje, y apenas puede hablar como comentario infantil durante los títulos de crédito a través de la historia de zombis contada por los niños –no sabemos si ese muerto viviente es también en el fondo una metáfora del propio cine–. Todo ese mundo nostálgico, esa tecnología descartada que formó la pasión por el cine del propio Abrams, es ahora asumido por la potencia de los efectos especiales y los medios espectaculares de Hollywood.

La famosa secuencia del accidente del tren, por ejemplo, está grabada con una tecnología que hace enmudecer al cine anterior. En lugar de dejar hablar a la cámara de los niños, que graba el accidente, y hacernos ver ese acontecimiento a través de la Super 8, Abrams muestra el descarrillamiento mediante un régimen de visión panóptico e hipervisual en el que hasta el más mínimo detalle es observado desde todos los ángulos y perspectivas posibles. Desde todos, menos desde el de la cámara Super 8, que vemos «mirar» desde el suelo, pero a cuya imagen no tenemos acceso (Fig. 14). Incluso en la película final filmada por los niños, el accidente que se muestra es una reconstrucción artesanal de la escena, pero no la escena real. La cámara es un testigo mudo de los acontecimientos, como si Abrams, a pesar de la supuesta añoranza del medio, no consiguiera en ningún momento llegar a creer en la capacidad de esa tecnología analógica para dar cuenta del presente.

Fig. 14. Fotogramas de la película Super 8, J. J. Abrams, 2011.

En Super 8, la afectividad y la nostalgia por lo que se ha ido aparece, entonces, como una mera estrategia de cambalache. Un pastiche en el sentido clásico establecido por Jameson: «una parodia vacía, una estatua con cuencas ciegas; los productores de la cultura no tienen hacia dónde volverse, sino al pasado: la imitación de estilos muertos, el discurso a través de todas las máscaras y las voces almacenadas en el museo imaginario de una cultura que ya es global»[17]. En la película de Abrams, el pastiche lo encontramos tanto en la imitación de «maestros» del pasado –Spielberg y la reactualización del cine juvenil de los ochenta: Los Goonies–, como en la puesta en juego de la estética retro que tan sólo aparece como fondo de los acontecimientos, como decoración y memoria vacía. O lo que es lo mismo: el pasado acontece como souvenir, como una capitalización del recuerdo y una mercantilización de la experiencia afectiva.

Tecnologías moribundas

Frente a esos usos de la nostalgia, el espacio artístico se muestra –o al menos lo pretende– como lugar de preservación de esas tecnologías descartadas por el ritmo frenético del progreso. En el caso de la obra de Rodney Graham, el objeto anticuado no es una mera decoración, sino que intenta desplegar su potencia, aunque en este caso la potencia sirva para enunciar su propia muerte al mismo tiempo que pretende efectuar su proceso de duelo. El proyector y la máquina de escribir proponen un espacio de comunicación continuo y un diálogo a través del tiempo y el espacio. En la instalación –porque sin duda, con el cine de galería debemos hablar de «instalación», con el significado espacial que esto conlleva– los dos objetos, las dos máquinas modernas pero abandonadas, se comunican. Una muere sin haber nacido. La otra, moribunda, nos hace ver la muerte de la primera, como si se tratase de una reversión de tiempos (después-antes-futuro-pasado-presente), pero también de espacios (dentro-fuera-aquí-allá). Como sugiere el propio Graham, «los dos objetos industriales se comunican uno con otro a través del espacio que los separa, dos tecnologías obsoletas»[18]. Un espacio-tiempo de contacto que, como hemos comentado, ya no es el espacio del cine, sino el del museo, la galería o, en extenso, el espacio simbólico del arte.

En ese espacio, los medios moribundos son curados temporalmente para que representen su propio decaimiento. El museo funciona, de esa manera, como un lugar de «remediación», no sólo en el sentido de convivencia y traducción de medios –tal como lo han entendido Bolter y Grusin–[19], sino en el sentido literal del término, como remedio médico y cura de algo que está enfermo y agonizante. El museo se convierte así en un hospital sanador de medios dolientes. Medios que, sin embargo, sólo pueden vivir en ese espacio artificial, representando continuamente su muerte, o mejor, su resistencia a morir.

El museo como cementerio o como sala de autopsias cede entonces su lugar al museo como hospital y sala de cuidados intensivos. El museo como UCI. Como clínica de medios, pero también de ideologías, historias y experiencias. La paradoja, por supuesto, es que estos enfermos nunca llegan a sanar del todo y que la cura sólo tiene efecto dentro del propio hospital. Fuera de allí, en el mundo real, la ilusión se desvanece.

Tal vez sea que, en el fondo, más que de hospitales, estemos hablando de casas encantadas. Y más que con enfermos, estemos tratando con fantasmas. Entendido así, quizá podamos llegar a comprender esos ecos y reverberaciones de otro tiempo que se resisten a desaparecer. Espectros que nos muestran los restos de un mundo que se ha ido y que, sobre todo, nos advierten que nuestro presente también puede expirar en cualquier momento. O quién sabe, que probablemente haya comenzado a hacerlo.

Retromanía y asimilación

Los usos de tecnología del pasado en Fringe y en la obra de Rodney Graham sirven de ejemplo de la tendencia de la cultura visual de nuestros días a trabajar con estéticas anacrónicas y anticuadas como una puesta en obra de estrategias de resistencia ante los avances del tiempo y la historia. Esta presencia de lo obsoleto y lo nostálgico se ha convertido ya en un género en sí mismo. Y la manera más extendida de abordar esta cuestión es aludir al pensamiento de Walter Benjamin y a su lectura del potencial de lo obsoleto para cambiar el presente. A lo largo de su obra filosófica, especialmente en sus textos sobre el coleccionismo, el surrealismo y los pasajes parisinos, Walter Benjamin observó la potencia de la obsolescencia en la transformación política del presente[20]. Según el pensador alemán, los objetos obsoletos mostraban mejor que ninguna otra cosa el oscurecimiento del sueño brillante de la mercancía y el incumplimiento de la promesa de felicidad del capitalismo. Sueños incumplidos que, precisamente, en su incumplimiento, mantenían latente la energía de aquello que no pudo ser, de tal manera que, en esos objetos, ideas, tecnologías y maneras de ser abandonadas, sustituidas antes de ser agotadas, es posible encontrar casi destilada la energía para la revolución y el cambio del presente.

Los textos de Susan Buck-Morss, como otros muchos de Rosalind Krauss o Hal Foster han consolidado esta referencia a la potencia de lo antiguo y a la energía revolucionaría de lo descartado, convirtiendo el mero uso del pasado en una forma de resistencia ante el progreso[21]. Esta referencia a la crítica al progreso de Benjamin –y en otros muchos casos también de Adorno– se ha convertido en un lugar común en la historia del arte contemporáneo, que sigue tomando esa actitud de rescate de lo obsoleto y lo pasado de moda como una posición crítica. Sin embargo, como recientemente ha observado Joel Burges, los cambios en las políticas de producción y la consolidación de la estrategia de la obsolescencia programada transforman por completo ese sentido crítico del empleo del pasado, que ahora acaba siendo integrado en la propia lógica de consumo[22].

Esta nueva fase de «la producción de lo viejo», si se piensa bien, coincide con los inicios del capitalismo tardío, y sus principios tienen que ver mucho con la lógica de la posmodernidad tal como fue vista por Fredric Jameson[23]. Una lógica según la cual ya no hay nada exterior al capitalismo, de manera que cualquier actividad se convierte en algo inmanente a un mercado que es total, flexible y global. La obsolescencia, en esta nueva fase, dejaría de ser un resto que ocupa el exterior para convertirse en algo inherente del sistema. El residuo pasa de ser una de las consecuencias de la producción industrial a convertirse en uno de sus motores. Una forma deliberada de producción que aprovecha las supuestas fallas o efectos del sistema para consolidar su propio funcionamiento. Es lo que se ha denominado «obsolescencia programada» y que produce tres efectos fundamentales sobre la producción: una aceleración del consumo repetitivo de la novedad que da lugar a una acumulación cada vez mayor de residuo; una integración de ese residuo en un mercado paralelo, el mercado de segunda mano; y una reintegración de esa mercancía a través de lo afectivo en el ámbito de la novedad, lo que podemos llamar comercialización de la nostalgia o «retromanía»[24].

Auto-nostalgia

Como ya indicó Jameson en su popular lectura del posmodernismo, una de las características de las formas culturales del capitalismo tardío sería «la colonización del presente por las modas de la nostalgia», una inclinación que el crítico marxista observó en algunos productos culturales cuya «manifestación cultural más generalizada de este proceso en el arte comercial y en los nuevos gustos […] es la llamada “película nostálgica” (o lo que los franceses denominan la mode retro)»[25]. Una moda de la nostalgia que, sin duda, tiene que ver con esa patrimonialización y museificación del pasado de las que también ha hablado Andreas Huyssen en referencia a los discursos sobre la memoria[26]. Una capitalización del pasado que se relaciona con el sex-appeal de la historia, utilizado simplemente como «marca» y criterio comercial.

Algunos autores han utilizado recientemente el término retro para hablar de esta moda de la nostalgia. Elisabeth Guffey, por ejemplo, ha observado la tendencia retro en la tecnología, la moda y la cultura durante el siglo xx como una constante que se repite en varias olas de nostalgia, siempre vinculada con la cultura popular y el pasado reciente[27]. Esas diversas olas de nostalgia han entrado durante los primeros años del cambio de siglo y de milenio en una nueva fase. Una nueva ola de lo anticuado que el crítico Simon Reynolds ha llamado «retromanía» y que ha dado lugar a una década plagada de revivals, remakes y retrospecciones sin límite: una «re-década»[28].

Elaborar un listado de esta presencia de lo retro en la cultura contemporánea nos llevaría más de un estudio detenido. Cine, televisión, música, literatura, arte, moda…, los ejemplos se multiplican casi hasta el infinito. Una mirada al pasado que, en la mayoría de los casos, tiene que ver, curiosamente, con una reflexión acerca del propio medio: The Artist, La invención de Hugo, pero también Film, de Tacita Dean o gran parte de las obras de artistas contemporáneos –que meditan sobre el cine, la fotografía, la pintura, el dibujo…, una especie de nostalgia del medio–; la reflexión de la propia literatura sobre el papel del escritor; de la televisión sobre el papel de la televisión, a través del rescate de concursos retro que recuperan fórmulas pasadas… En cierta manera, se puede entender esta nueva presencia de lo retro no sólo como una mirada al pasado sino también, y sobre todo, como una especie de «auto-nostalgia», el duelo por una época que se pierde, pero especialmente por una manera de dar cuenta de ella –cine, televisión, literatura, arte, fotografía–, el duelo por un modo de ver y filtrar la realidad y todo lo que ello supone. Más que el fin de los tiempos, se trataría del fin de las maneras de decir el tiempo. Una crisis del lenguaje con el que hemos apresado la realidad. Ya no es tanto el fin de los grandes relatos –que tuvo lugar en la posmodernidad según Lyotard–, sino el duelo por la puesta en crisis de misma idea de relatar y contar de una manera determinada.

Como insinúa Jameson, el tiempo contemporáneo es paradójico y se sitúa «entre una velocidad de cambios sin precedentes en todos los niveles de la vida social y una estandarización de todo –sentimientos y bienes de consumo, lenguaje y espacio construido–»[29]. Tal antinomia hace que el tiempo se vuelva laberíntico y sin aparente salida imaginable. Esa es también la concepción de pensadores como Hans Ulrich Gumbrecht o François Hartog, que están de acuerdo en que estas vueltas constantes al pasado reciente nos hablan de un presentismo radical, un tiempo varado entre un pasado que es necesario modificar y un futuro que no podemos llegar a imaginar[30]. Un tiempo circular y sin salida, que gira sobre sí mismo, se expande y se resiste a cambiar. Un tiempo, más que nostálgico, melancólico. Y es esa melancolía por aquello que se pierde, en la que también estamos insertos nosotros mismos, la que nos hace imposible el movimiento hacia delante. Incluso la ciencia ficción contemporánea ya no imagina utopías por venir, sino mundos paralelos en los que comenzar otra historia, otro tiempo, como si este en el que vivimos no tuviera posibilidad de salida alguna, algo que, según Jameson, sería el posible resquicio de un pensamiento utópico, «la posibilidad de imaginar sistemas alternativos»[31], pero ya no en el futuro, sino en otro tiempo, en otras coordenadas que no provengan de esta línea aparentemente clausurada.

La promesa de felicidad

Lo retro, extendido por todos los lugares, tiene una serie de características que lo definen y que podríamos resumir en la nostalgia por lo vivido y lo incumplido. En primer lugar, lo retro se refiere al pasado reciente. En este sentido, hay que diferenciarlo de otras pasiones por el pasado, como las posmodernas que define Jameson, o las pasiones por la historia y lo antiguo, tal como observó Raphael Samuel[32]. Lo retro se refiere a lo vivido, especialmente nos lleva a la nostalgia de un mundo perdido, a «concebir la felicidad sólo en el aire que una vez respiramos». Sin duda, el lugar por excelencia de la totalidad que se anhela es la infancia, un tiempo antes del tiempo, el presente perpetuo de la niñez. Y junto a esta referencia al tiempo vivido, una de las características centrales de lo retro es su relación con lo popular y la cultura de masas. Y esto también lo diferencia de otros revivals precedentes, que estuvieron basados, sobre todo, en el rescate de la alta cultura.