- -

- 100%

- +

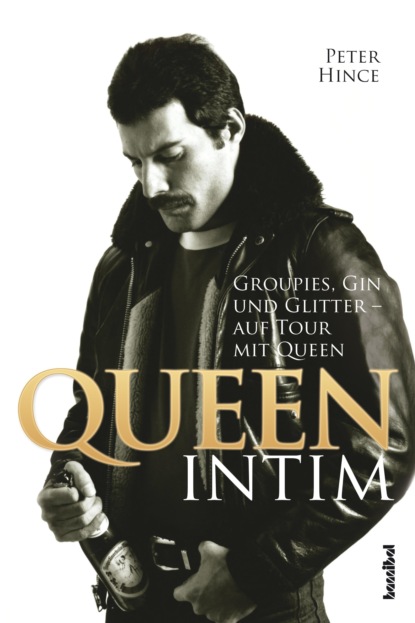

Der letzte Instrumententest wurde im Zusammenhang mit dem Line-Test gemacht. Nein, nicht so eine Line, sondern ein Check, ob alle Instrumente wieder in den richtigen Kanälen des Mischpults steckten und alles reibungslos lief, nachdem die Vorgruppe gespielt hatte. Deshalb hört man unmittelbar vor einem Konzert oft kurzfristig krachende Gitarrenakkorde, ein Trommeln auf dem Schlagzeug und ein klimperndes Piano. Diese Checks unterliegen einem kalkulierten Procedere und sind beinahe eine Kunstform für sich: Zu viel zu können ist ebenso gefährlich wie zu wenig drauf zu haben. Spiele niemals ein bekanntes Riff (Poser! Poser!). Traut man sich, ein Queen-Riff zu rocken, wird man sicherlich den Beifall des Publikums einheimsen, sich 15 Sekunden lang im Ruhm sonnen, aber auch Gefahr laufen, die Band zur Weißglut zu treiben. Gegenüber dem Rest der Crew trägt man von dem Moment an das Brandzeichen „Voll-Wichser“. Der goldene Mittelweg besteht vorzugsweise in Einzelnoten und ein bis zwei Akkorden. Somit täuscht man dem Publikum vor, man könne vielleicht richtig spielen. Dennoch gibt es die teuflische Versuchung, die Lautstärke hochzufahren und einige Takte abzurocken.

Entgegen der landläufigen Auffassung ist es sehr wichtig, die Instrumente direkt vor der Show zu prüfen, da es nach dem Soundcheck noch minimale Veränderungen gibt. Die Positionierung der Lautsprecher muss exakt stimmen, denn sonst würde sich die Akustik drastisch ändern. Die klassische Entschuldigung eines Tontechnikers lautet: „Macht euch mal keine Sorgen – wenn das Publikum da ist, klingt schon alles gut.“ Manchmal verursachen Temperatur und Luftfeuchtigkeit Probleme beim Stimmen der Instrumente und erzeugen beim Schlagzeug eine schreckliche tiefe Rückkopplung, eine Art „Wumms“. Alle nur erdenklichen Funk- und Radioübertragungen können die kabellosen Übertragungssysteme von Gitarren und Mikrofonen beeinträchtigen. Die örtliche Taxigesellschaft oder die Radiostation senden dann plötzlich über Brians Verstärker. Möglicherweise besetzen die im Gebäude installierten Kräne dieselbe Phase wie die Stromzufuhr der Anlage und übertragen somit ein nervtötendes tuckerndes Motorboot-Geräusch. Eins steht fest: Man kann garantiert davon ausgehen, dass ein oder zwei Minuten vor der Show unerklärliche Elektro-Gremlins aus den tiefsten Tiefen von Mordor auftauchen, um die Tontechniker regelrecht zu plagen.

„ONE-ONE-TWO-TWO.“ Ein allzu bekannter Ruf kommt von der Bühne. Der für den Monitor-Sound zuständige Jim Devenney spricht in Freds zum Markenzeichen gewordenes Shure 565-SD-Mikro, während er die Bühne mit dem berühmten Zauberstab in der Hand abschreitet: Ein verchromtes Obergestänge eines Mikrofonständers, das Fred mit dem darauf thronenden Mike bei der Bühnenshow einsetzt – sein Mikrofonstab. Es kann sich in seinen Händen in ein Schwert verwandeln, eine Gitarre, ein Maschinengewehr, einen Golfschläger oder was auch immer Fred damit anstellen möchte. Meist ist es aber „Mein Schwanz, Darling!“

Der Bühnen-Manager hat sich bei den wichtigen Crew-Mitgliedern versichert, dass nun alles bereit ist, und ruft mit einem Walkie-Talkie mit krächzender Verbindung in der Garderobe an, damit die Band zur Bühne begleitet wird.

Nach dem Toilettengang stehen Queen, flankiert von Leibwächtern, der Garderoben-Domina und Assistenten, an der Bühnenseite, wippen auf den Füßen hin und her und brennen darauf, losgelassen zu werden. Über das Headset wird dem Hauselektriker mitgeteilt, dass er nun die reguläre Beleuchtung ausschalten soll. Wenn das Licht ausgeht, schießt sowohl der Crew als auch dem Publikum das Adrenalin durch die Adern, während die Band durch die Energie angetrieben und mithilfe einer Taschenlampe zum sogenannten Puppenhaus geleitet wird: Es ist ein frei stehendes und mit Sichtschutz verkleidetes Aluminiumgerüst im hinteren Teil der Bühne. Das kleine, ungefähr sechs Quadratmeter große Versteck dient Queen zur Vorbereitung oder zum Pausieren während des Konzerts. Es ist allein für die Musiker reserviert und sogar die Crew mit den „Access All Areas“-Ausweisen darf hier nicht rein.

Momentan läuft das Band mit der einleitenden Musik über die PA und die Monitore und kämpft gegen die Lautstärke des Publikums an. Die Nebelmaschinen sorgen für ein dichtes visuelles Bild, das von den pulsierend zum Leben erwachenden Scheinwerfern durchschnitten wird. Die für den Auftrittsbeginn nötige Atmosphäre ist nun gegeben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hunderte von Scheinwerfern in den Aluminiumträgern flackern auf, bleiben jedoch noch gedimmt. Erst wenn das Metall-Monster, eine riesige, die Bühne umspannende Traverse, langsam zum Zielpunkt direkt über den Köpfen der Band hochgefahren wird, blitzen kräftige Lichtstrahlen in verschiedenen Farben auf.

Queen nehmen jetzt ihre Position ein. Roger kauert sich auf den hinter dem glänzenden Drum-Set versteckten Schlagzeughocker, während Brian mit seiner selbstgebauten roten Gitarre, in der ein langes Spiralkabel steckt, hinter einer großen schwarzen Monitorbox am linken Bühnenrand steht. Ich hänge John den Fender-Bass über. Nervös geht er an der Rückseite seiner Lautsprecherboxen auf und ab, wie ein Vater, der im Korridor vor einem Kreißsaal schwadroniert.

An einer abgesprochenen Stelle der Vormusik spielt das Trio die kraftvollen Akkorde des ersten Songs, wobei Brian und John energiegeladen auf die Bühne stürmen. Kurze Zeit nach der Eröffnungssequenz windet sich Fred wie eine Katze aus dem Puppenhaus, schnappt sich den Mikrofonstab aus meinen Händen und stolziert geschmeidig auf die Bühne. Der erste Applaus für die Band wird jetzt, da Fred sich an den vorderen Bühnenrand stellt, sogar noch übertroffen. Die zwischenzeitlich auf ihrer Position angelangte Lichttraverse glüht und versprüht gleißendes Licht, als die ersten Pyroeffekte explodieren. Die dadurch freigesetzte Energie ist absolut atemberaubend. Das Mantra von Queen funktioniert immer: „Blende sie und gib ihnen was auf die Ohren!“

Queen sind hier, um dich zu unterhalten. Eine große Show, große Hits und jetzt – die größte Band der Welt! Queen sind hier möglicherweise schon aufgetreten, doch wie bei einer nicht artikulierten Absprache zwischen Ex-Geliebten besteht beiderseits eine Erwartungshaltung – wie weit wird es gehen? Das Stadion hat sich mit Energie und sexueller Anspannung aufgeladen – wer macht jetzt den ersten Zug?

Fred. Er ist der Meister. Wie ein erfahrener Liebhaber provoziert er das Publikum und schmeichelt ihm. Dabei setzt er seine Stärke, List und Kraft zur Kontrolle der Menge ein. Nachdem er seine „Eroberung“ angelockt hat, reduziert er die Geschwindigkeit und offenbart die eigene Verletzbarkeit, um sie dann wieder zum Gipfel der Begeisterung und zum Höhepunkt hinaufzureißen.

Und so klingt auch die Ansage: „I’d like to fuck you all!“

Um dieses Versprechen einzulösen, gab er stets alles. Meine Augen hatten sich an die Dunkelheit des Vorspiels gewöhnt und liefen beim Konzert auf orgiastischen Hochtouren. An den meisten Abenden waren Queen sehr gut – und gelegentlich absolut bewundernswert. Zweifellos waren sie eine großartige Live-Band, der man mit Aufregung und Spannung zusah. Dem lag ein simples Geheimnis zugrunde: Sie konnten spielen und waren Musiker, die ihre Instrumente beherrschten, sie geschickt einsetzten und in jeder Hinsicht fest an die eigene Qualität glaubten. Wenn Queen nach der Veröffentlichung eines neuen Albums auf Tour gingen, drängten sie darauf, dem Publikum nur das Allerbeste zu präsentieren. Die vier wollten einfach die größte Band der Welt sein.

Beim ersten Song spürte man zwangsläufig noch die Anspannung. Lief alles okay? Offensichtlich – zumindest nahm ich das so wahr. Aber hörte die Band sich selbst auch gut genug? An diesem Punkt achtete man auf ihre Augen oder sie achteten auf deine. Durch das ausgeklügelte System – Nicken, Zwinkern und allgemeine Gesten – erkannte ich den Zufriedenheitsgrad der Band. Die Unannehmlichkeiten des Rauchs und des herabregnenden Staubs der Pyrotechnik (oder der Hallen) waren schnell weggewischt, da sich die Konzentration intensivierte. Der erste Song schien mit der Geschwindigkeit eines Blitzes vorbeizurasen und wurde oft ohne Unterbrechung oder Ansage in eine zweite schnelle Nummer übergeleitet. Nach dem letzten Akkordanschlag des Stücks verbeugten sich Queen respektvoll vor dem Publikum, wonach Fred ein schrilles „Thank You!“ rief und die Frage stellte:

„Are you ready to rock?“

YES!

„Are you ready to roll?“

YES!

„Okay – let’s fucking do it.“

Eine weitere schnelle Rocknummer (oder auch zwei Titel) halten die Begeisterung des Publikums auf einem hohen Niveau, gefolgt vom ersten Klavierstück, das Fred und den Leuten ein kurzes Durchschnaufen ermöglicht. Er hatte in der Zwischenzeit die kurze Chance gehabt, mir relevante Anweisungen zu geben.

„Sag ihm, dass er verstimmt ist – wie soll ich denn so hoch singen??!!“

„Wen meinst du, Fred?“

„Du weißt schon. Und der Andere – der kann noch nicht mal den richtigen Beat spielen! Was ist denn mit dem los?“

Ich nicke zustimmend.

„Egal, egal, aber wie begrüßt man die Leute in Belgien?“, keucht er.

„Das steht mit Filzstift auf der Innenseite deiner Hand, Fred.“

„Das kann ich doch in dieser verdammten Dunkelheit nicht lesen.“

(Andere Begriffe für Roadie: Gedankenleser, Prügelknabe, Linguist mit eingebautem Infrarot.)

„Nein, das kann man nicht mehr lesen. Scheint sich durch das Schwitzen verwischt zu haben.“

„Und jetzt?“

„Äh – Guten Soir, Senoras?“, antworte ich achselzuckend.

„Ach, scheiß drauf!“, meint er zerknirscht und trifft dann die sicherste Wahl – Englisch.

Es folgt eine fliegende Übergabe, denn ich nehme Freds Mikrostab und gebe ihm einen frisch zubereiteten Drink mit heißem Honig und Zitrone. Er nippt daran, um den Hals zu entspannen, setzt sich hin und rückt den Hocker in eine optimale Position. Nun erwarte ich die ersten Resultate – ist Fred mit dem Ablauf zufrieden? Läuft alles in der mercurianischen Welt nach seinen Vorstellungen? Als er sanft die Tasten anspielt, es sich gemütlich macht und knappe Kommentare in Richtung des hungrigen Publikums abgibt, gehe ich am Ende des schwarzen Steinway-Flügels oder in der ausgeschnittenen Rundung in die Hocke. Ich beobachte Fred konzentriert und versuche dabei die vielfarbigen, grellen und hypnotischen Reflektionen von dem auf Hochglanz polierten Deckel zu vermeiden.

Der Rest der Gruppe nutzt die Pause, um durchzuatmen, sich einen Drink zu genehmigen und Instruktionen für den Bühnensound zu geben. Johns Wünsche sind minimal und beschränken sich meist auf die Lautstärke der Snare und der Hi-Hat des Bodenmonitors.

Freds erstes Piano-Stück war der wichtigste Teil der Show, der Moment, in dem er mir „den Blick“ zuwarf, der eigentlich ein mehrfaches Nicken, ein Handzeichen und ein bestimmter Gesichtsausdruck war. Ich wusste dann, ob er den Gesang lauter wollte, der Klavierklang zu hart wirkte, ob er sich von den Eskapaden der vorherigen Nacht müde fühlte, oder sogar, was er vom Spiel der anderen Musiker hielt. Das alles las ich an seinem Ausdruck ab, den subtilen Fingerzeichen und der Neigung des Kopfes. Ein mercurianisches Schnipsen glich dem angedeuteten Winken von Her Majesty, der Queen. Freds sich drehende Finger bedeuteten, dass ihm heiß war und ich den unter dem Flügel aufgestellten Ventilator zur Abkühlung anschmeißen sollte. Wenn Fred mir ein nicht abgesprochenes Nicken, Winken oder Lächeln zeigte, glich das einem großen Bruder, der Zuversicht und Unterstützung ausstrahlt.

Ich kann offen und ehrlich zugeben, dass ich dann rot wurde, mich angefeuert und zugleich zufrieden fühlte. Und wie reagierte ich darauf? Ich verarschte ihn zusammen mit Crystal mit einer applaudierenden Handschuh-Puppe, die am Ende des Flügels auftauchte oder trug eine von einem japanischen Fan geschenkte Baseball-Kappe, an deren Vorderseite klatschende Hände angebracht waren, die man mit einem dünnen Faden bediente. Ich schnellte am Ende des Pianos hoch, zog manisch an dem Faden und applaudierte ihm gemeinsam mit dem Publikum. Er lachte. Fred lachte oft. Dann jagte er mich an den Bühnenrand, um mir einen Klaps zu verpassen oder einen spielerischen Boxhieb. Bei jedem anderen Job hätte man einen Schlag vom Boss als einen schwerwiegenden Zwischenfall angesehen, doch wenn Fred mir einen verpasste, war das Teil des Jobs. Er hatte die Möglichkeit, aufgestaute Energie abzulassen, und die Schläge waren eher spielerisch und schmerzten nicht. Und natürlich freute ich mich damals über meinen muskulösen und abgehärteten Körper.

Die auf der Bühne befindliche Crew konnte das von den vorderen Scheinwerfern beleuchtete Publikum gut sehen. Für die Band war es so gut wie unmöglich, da sie von leistungsstarken Spotlights verfolgt wurde, die direkt auf ihre Augen abzielten. Ein Dutzend oder sogar mehr richteten sich allein auf Fred, sodass er die Zuschauer nur durch den hörbaren Applaus und sein Gefühl einschätzen konnte. Meist erkannte er nur die ersten Reihen. Doch das genügte ihm.

Nach der Show in einer Provinzstadt. Mr. Mercury gibt einen Kommentar ab: „Hast du die Leute vorne gesehen? Die waren alle hässlich! Ich will das nicht bei einer Queen-Show haben.“

Ach so, muss das Publikum also erst eine Casting-Show überstehen, bis die besten Queen-Karten erhältlich sind? Das solltest du lieber mit dem Veranstalter besprechen.

Es war verführerisch, einen Blick in die Zuschauermenge zu werfen, um die Reaktion der „hässlichen Leute“ zu beobachten oder „Talente“ zu erkennen, doch wenn mich Fred in einer unkonzentrierten Situation erwischte, starrte er mich über den Flügel derart eisig an, dass mir das Blut in den Adern gefror. Man erwartete von mir, ihn wie einen Adler zu beobachten, immer darauf gefasst, in geduckter Position schnell auf die Bühne zu huschen, um Fred und sein Mikrokabel aus dem sich bietenden Hindernisparcours zu befreien. Dabei musste ich darauf achten, vom Publikum nicht gesehen zu werden. Ich machte den Eindruck, als plagte mich ein permanenter Hexenschuss. Aus mir und der ersten Reihe der „hässlichen Leute“ hätte man den perfekten Quasimodo erschaffen können.

Fred verhielt sich auf der Bühne dennoch ungewöhnlich clever und aufmerksam und vermied potentiell peinliche Situationen, auch wenn ihn die kreative Energie packte. Im Gegensatz dazu marschierte Brian auf der Bühne vor und zurück, in sein Spiel vertieft und die unmittelbare Umgebung vergessend, wobei sich das schwarze Spiralkabel manchmal in seiner lockigen Löwenmähne verfing. Fred achtete stets darauf, ihm aus dem Weg zu gehen, denn die Folge wäre ein unauflösbares Kabelwirrwarr gewesen, das die Bewegungen beider eingeschränkt hätte. Während Brian auf der Bühne zurücktrat, immer noch auf dem Planeten May schwebend, führte Fred seinen Mikrostab unter dem Gitarrenkabel hindurch, damit sich die beiden nicht verknoteten. Wenn das Unvermeidbare passierte, ließ Fred das Mikro auf der Bühne liegen, gab mir mit hochgezogenen Augenbrauen ein Zeichen und schnappte sich das Ersatzmikrofon. Manchmal setzte er sich sogar auf mich, während ich auf Händen und Knien mitten über die Bühne rutschte und das Durcheinander entwirrte. Dann sprang er auf, setzte sich wieder auf meinen Rücken, sprang auf und lachte. Sehr lustig, Fred, jetzt reicht es aber! Die Leute fangen schon an zu reden …

John hielt sich aus dem Kabel-Tumult-Verwirrspiel heraus und stand meist am hinteren Rand der Bühne oder auf den Stufen des Schlagzeugpodests. Bei den späteren Queen-Tourneen benutzte er gar kein Kabel mehr, sondern verließ sich auf die drahtlosen Nady-Übertragungssysteme, die er an allen Bässen installierte. John verfügte über einen Abschluss in E-Technik. Wenn mal etwas schief lief, konnte man ihn kaum hinters Licht führen.

Ein frühes Experiment mit einem Funksystem für Johns Bass stellte sich trotzdem als nicht so erfolgreich heraus. Ich testete ein nagelneues, modernes Schaeffer-System, und nachdem ich verschiedene Töne auf dem Bass angespielt hatte, bat ich den Tontechniker von Queen über die PA um seine Meinung.

„Wie klingt das – wird der Sound zu stark komprimiert?“

„Das klingt nach einem furzenden Alligator!“, lautete die wenig enthusiastische Antwort.

Fred liebte Mikrokabel und setzte sie auf der Bühne als zusätzliches Requisit ein. Mit unterschiedlicher Intensität schnappte er sich ein Kabel und verdrehte es, ließ es wie eine Peitsche auf den Boden knallen und schwang es wie ein Lasso.

Erst bei der letzten Magic-Tour, bei der Queen in riesigen Stadien und auf Laufstegen spielten, die in das Publikum hineinragten, entschied er sich für ein Funk-Mikro.

„Hm, ja – es ist ziemlich modern“, rief er, als man ihm während einer Probe die neuste Ausführung der damals höllisch teuren Technologie zeigte. „Und auch ziemlich geil!“

Das einem Phallus ähnelnde Sony-Mikro unterschied sich grundlegend von seinem geliebten Shure, war länger, dicker und in einem dunklen Mattschwarz lackiert. In einem Sexshop in Soho wäre es kaum aufgefallen.

Die Show von Queen wurde mit einem Medley fortgeführt, bei dem sie altes und neues Material spielten, das auf dem Klavier basierte und Fred half, sich wieder zu fangen. Nach einem intensiven Auftritt mit Sprints über die Bühne, richtete sich ein Zielscheinwerfer auf ihn. Freddie saß in der Dunkelheit zusammengesunken am Klavier. „I’m fucked!“, schrie er in das Mikro, was das Publikum mit einem anerkennenden Aufschrei honorierte. Das führte dazu, dass er sich langsam erhob und über den Flügel fiel, als würde er ihn ficken. Das Publikum applaudierte aus voller Kehle und zeigte mehrfach seine Wertschätzung. Abgesehen von einem „Thank You“ oder einem kurzen Hinweis auf einen Song sprach Fred das Publikum nie vom Flügel aus an. Er machte das am liebsten vom Bühnenmittelpunkt aus oder auf einem der weitläufigen Catwalks, wenn sich alle Scheinwerfer auf ihn richteten. Dann setzte er neben der Ausstrahlung und der Stimme auch den Körper zur Kommunikation ein. Man konnte nie seinen nächsten Zug vorhersagen, und er überraschte uns manchmal, indem er die ersten Reihen nach ihren Songwünschen fragte: „Irgendwelche Wünsche?“

Einmal wollte ein Zuschauer einen alten, noch nie live aufgeführten Queen-Titel hören. „Den sollen wir spielen? Hah! Daaaaann wärst du glücklich!“, antwortete er in einer schrillen, leicht tuntigen und anschwellenden Stimme, warf den Kopf in den Nacken und ging weg. „Daaaaann wärst du glücklich!“, wurde bei Queen zu einer geflügelten Phrase, überstand mehrere Tourneen und hielt sogar noch viel länger an.

Zurück am Flügel reiche ich Fred einen weiteren, seinen Zustand lindernden, heißen Drink, um den er gebeten hatte.

„Wie kommen wir an – wie ist es?“

„Gut, es läuft großartig, Fred.“

„Okay, das ist gut – und so muss es auch sein!“

Gelegentlich reagierte das Publikum bei einer Show aber nicht nach Plan, woraufhin Fred sich zwang, noch härter an sich zu arbeiten, um die Menge auf seine Seite zu ziehen – und das musste er auch beim ersten Auftritt in Madrid 1979. Von einem spanischen Publikum erwartet man eigentlich ein heißblütiges Temperament und Beifall. Nein. Nach jedem Song verliefen die Reaktion und der geringe Applaus wie im Sande. Das brachte Fred auf die Palme, woraufhin er eine alternative Annäherungsstrategie ausprobierte. Er schritt an den Bühnenrand, sprach, zum Publikum gewandt, einen Toast mit dem Champagnerglas (voller Wasser) aus und erzählte ein paar Phrasen in der Landessprache. Es wurde nicht besser, und so schüttete er das Wasser über den ersten Reihen aus und witzelte: „Nehmt das! Dafür, dass ihr Spanier seid!“ Dann machte er eine an den mitten im lethargischen Publikum sitzenden Tontechniker gerichtete Geste und schrie: „Dreh alles auf!“

Die Lautstärke nahm zu und Fred sang leidenschaftlich und energisch, um die Spanier und natürlich auch den Rest der Band in Stimmung zu bringen. Es funktionierte, und ab dem Punkt lief die Show und die Publikumsresonanz war ganz nach seinem Wunsch. Fred führte, indem er mit einem guten Beispiel voranging. Bei dem abgedunkelten Teil des Auftritts und nachdem er das Publikum für sich gewonnen hatte, kehrte er an den Flügel zurück. Zwischen all den Rufen und den Schreien, die dem Beifall folgten, schlug er mit der Faust hart auf die Abdeckung des Instruments, wodurch ein lang anhaltender, dumpfer Ton entstand, den die Lautsprecher übertrugen. Dann gab er durch das Mikro bekannt: „Genau so muss es, verdammt noch mal, laufen.“

„Ist jetzt alles in Ordnung, Fred?“

„Ja – ja, aber sag Brian, er soll leiser spielen, ich kann mich beim Singen nicht hören!“

Wie bitte soll man einem Rockgitarristen beibringen, sanfter, langsamer oder leiser zu spielen?

Leg ihm Noten vor die Nase! In dem Comedy-Musikfilm This Is Spinal Tap zeigt der Heavy-Metal-Gitarrist voller Stolz, dass die Lautstärkeregler seines Verstärkers nicht bis 10 gehen wie bei jedem Amp, sondern bis 11. Ein bisschen mehr – wenn man es braucht. Brian hatte seinen Lautstärkeregler immer auf 12 stehen. Und es war ihm nie laut genug.

Die Antwort der Bandkollegen? Sie drehten auch auf.

Queen spielten auf der Bühne mit einer ohrenbetäubenden Lautstärke.

Entschuldigung, haben Sie mich nicht verstanden? Ich sagte: „Queen spielten auf der Bühne mit einer ohrenbetäubenden Lautstärke.“ Meine Ohren sind dafür ein eindeutiger Beweis. Während eines Hörtests vor einigen Jahren fragte man mich, ob ich jemals in einer lauten Umgebung gearbeitet hätte. Wahrscheinlich muss ich irgendwann meine Queen-Memorabilia versteigern, um mir im Alter vernünftige Hörgeräte leisten zu können.

Wenn Queen einen tollen Auftritt ablieferten und vor Spielfreude „kochten“, verursachte das eine prickelnde Aufregung und ein energiereiches Pulsieren, das man auf der Bühne spürte. Sogar die Crew war plötzlich stolz, indirekt ein Teil der Band zu sein. Der Bühnensound von Queen hing vom jeweiligen Standpunkt des Hörers ab. Man hörte nicht den abgemischten und sorgsam aufeinander abgestimmten „Front-Sound“, sondern den Sound, der aus dem am nächsten gelegenen und individuell eingestellten Monitor kam. Die Bühnenseiten boten eine ideale Position, da man die meisten Instrumente gut wahrnehmen konnte, doch hinter dem Schlagzeug zu stehen, führte immer zu einer merkwürdigen Perspektive. Man hörte den direkten Sound des Anspielens des akustischen Instruments, den über die Monitore verstärkten Klang und zusätzlich den Wumms und das von der hinteren Wand der Location oder dem Dach zurückgeworfene Echo.

Wenn man sich hinter die Backline setzte, also die Instrumente der Musiker, empfand man die Energie und das sensorische Bombardement sogar ohne jegliche visuelle Eindrücke. Der Geruch der Farbfilter Hunderter von Scheinwerfern oder das Odeur warm brummender Verstärker vermischten sich mit dem Geschmack von Rauch und Staub, der im Rachen kratzte. Man fühlte die Vibrationen der Lautsprechertürme und den Druck in der Magengegend beim Anspielen der Bass-Drum. In dieser Position konnte man alles anfassen: die scharfen Aluminiumkanten und abgerundeten Ecken der Flightcases, den dicht gewebten Bühnenteppich, das Eiswasser für die gekühlten Getränke, die glatten und sinnlichen Klangkörper der Gitarren und das mit Kunststoff umwickelte Kabel von Fred, das vom ständigen Aufwickeln und Ziehen leicht verbrannt roch. Den Platz direkt hinter dem Schlagzeug musste man jedoch tunlichst vermeiden, denn Roger riss den Kopf zurück, da er oft hoch in die Luft spuckte, um seine Lungen von dem Schleim der manuellen Anstrengung des Spiels und dem Kondensat vieler Marlboros zu befreien. Seinem armen Roadie kam am nächsten Tag die Aufgabe zu, sämtliche Becken zu putzen.

Die Show lief mit verschiedenen Hits und neuen Songs des gerade veröffentlichten Albums weiter, bis etwa zur Hälfte der Spielzeit, ab der die Solo-Einlagen folgten. Fred sang und schrie Tonleitern in Richtung Publikum, damit die Menge noch lauter darauf antwortete. In dem Moment zeigte er seine wahre Showkunst. Allein mit seiner Stimme und seinem Charisma packte er Tausende von Menschen und wickelte sie um den kleinen Finger. Meist enthielt der Auftritt ein glücklicherweise kurzes Drum-Solo, bei dem sich Roger in das Tier aus der Muppet Show verwandelte, und ein ausgedehntes Gitarrensolo, das überzeugte – zumindest meistens. (Als Brian mit den Soli begann, war ich noch ein junger Mann …)

Zeit für eine kurze Pause: Roger stieg vom Podest herab und verkroch sich zum Verschnaufen im Puppenhaus, nahm einen Drink zu sich und eventuell etwas Sauerstoff. Auch Fred ruhte sich hier aus, zog sein Shirt aus, trocknete sich ab, zog sich ein neues Kostüm an, nahm eine Erfrischung zu sich und lutschte eine Strepsil, ein antibakterielles Hals- und Rachenmedikament. John spielte keine Soli (Bass-Soli sind sogar noch schlimmer als ein Schlagzeugsolo!), ging von der Bühne, nahm die Zigarette, die ich für ihn angesteckt hatte, und schlenderte hinter die Türme der Bassanlage und inhalierte ein paar Züge. Allerdings mit kurzen Unterbrechungen, denn während des ausführlichen Gitarrensolos warf er Erdnüsse in Richtung Brian.