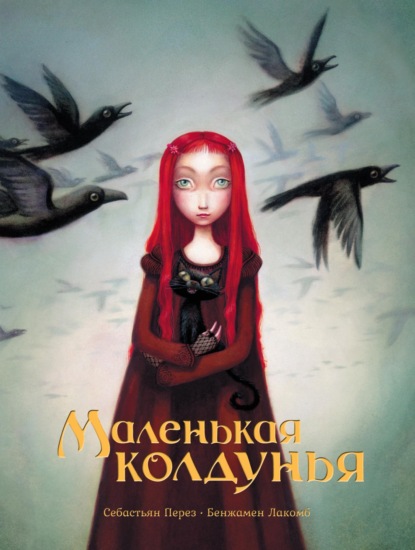

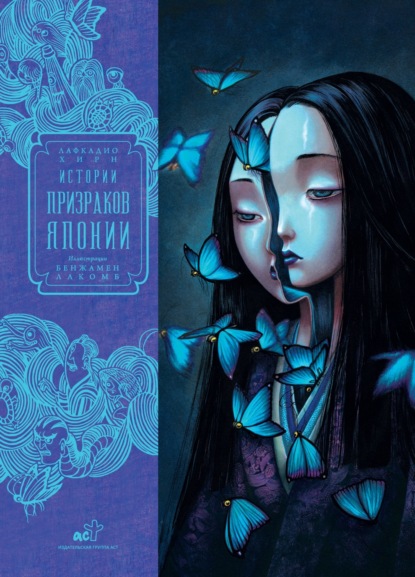

Истории призраков Японии

- -

- 100%

- +

© Грушевицкий В.И., перевод на русский язык, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Предисловие

Лафкадио Хирн или «Великий призрачный круговорот смертей и рождений»

В тени бетонных и стеклянных зданий Гинзы, торгового района Токио, начиная с четырёх часов пополудни, уже встречаются мужчины и женщины в роскошных кимоно. Это театральная публика или люди, собравшиеся на приём. Они равнодушно проходят по маленьким торговым улочкам мимо магазинов, украшенных транспарантами. На некоторых дверях висят большие венки из цветов; на ленточках написано, что сотрудники такого-то кафе или такой-то парикмахерской празднуют день покровителя или отмечают очередной юбилей своего заведения.

Между аллеями и дорожками большого сада, среди альпийских горок и кустов, скрывается пагода с выгнутыми крышами и стенами, покрашенными в весёлые цвета. Вход в её сумрак, пронизанный золотистым сиянием от множества странных идолов, охраняет страшный деревянный великан. На морде у этого доброго духа зверская гримаса, которая вкупе с огромной саблей призвана устрашать демонов, злоумышляющих против прихожан и прочих посетителей.

В другой пагоде под нарисованным на потолке вестибюля драконом на полу очерчен круг, рядом табличка на двух языках предлагает хлопнуть в ладоши именно в этом месте, «чтобы услышать удивительный рёв священного дракона».

Какой уважающий себя японец забудет отломить кончик хвоста на статуэтке молодой кошки или рискнёт завести у себя в саду пруд со стоячей водой? И длинный хвост, и стоячая вода привлекают таящихся во мраке демонов, следовательно, необходимо лишить их привычных земных убежищ.

В стране, где костюмы и обычаи, искусство и традиции, декор и цветы на каждом шагу рождают торжество красок и волшебную атмосферу, фантастическое всегда живёт рядом, будучи свободным от угроз, приводящих в беспорядок разум западного человека. Оно не просто пронизывает жизнь японцев, а становится хотя и неожиданным порой, но природным явлением.

Фантастическое с точки зрения Запада не воспринимается таковым японцами, а потому не содержит зловещих таинственных ритуалов, пугающих человека, обладающего картезианским воображением. В Японии сама смерть сняла с себя пугающие одежды, в которых она является западному воображению, превратившись в добродушного привратника, охотно открывающего двери загробной жизни в обе стороны.

Нет страха и траурных красок, но это не значит, что японская фантастика довольствуется полутенями, лунным светом и позолоченным картоном при создании мифических существ. Просто драконов в ней поменьше, чем в греко-римском фольклоре.

Около пятидесяти рассказов, собранных Лафкадио Хирном (1850–1904), являются переложением устного фольклора или пересказом старых книг (например, «Собрание ста рассказчиков историй о сверхъестественном»); они отлично передают японский характер.

История человека-акулы, чьи слёзы превращаются в рубины, напоминает сказку «Ослиная шкура»; рассказы о людоедах – «Пожиратель трупов», «Безголовый призрак» – похожи на сказки о душах, заключённых в телах зверей и птиц или в заколдованных предметах. Легенды о вампирах, жаждущих отведать молодой крови, ведьмах, чьи злые чары переживают их смерть; мёртвой женщине с руками, продолжающими жить; странных королевствах; настоящем городе Кер-Исе, поглощённом то ли волнами и пространством, то ли тьмой и временем; истории, где смельчаки рискуют собой ради того, чтобы разорвать ткань времени, – всё это аллегории и мечты, свойственные японскому менталитету.

Во многих историях о привидениях фантастическое, сверхъестественное содержит элемент двусмысленности, помогающий адаптировать эти легенды для западного сознания. Добрые и любезные призраки – почти всегда женщины – приходят вечером или ночью, очаровывая таких же приятных молодых людей, которые разочаровываются, видя, как их посетительницы исчезают с рассветом, подобно истаявшему золотому сну, как в «Истории Ито Норисукэ», печальному, как в легенде о призраке из «Пионового фонаря», страшному, как в «Истории о зелёной иве».

Эти темы как раз вполне соотносятся с западным воображением, что и продемонстрировал Вашингтон Ирвинг, написав в 1824 году «Случай с немецким студентом», изданный в сборнике «Рассказы путешественника». Ему предшествовал труд Николя Ленгле дю Френуа, в 1774 году выпустившего «Историко-догматический трактат о явлениях». В нём рассказывается о дурной шутке, которую сыграл дьявол с неким молодым лордом. Дворянин дождливым вечером находит у своего порога молодую девушку, приводит её в дом, а утром просыпается рядом с отвратительным трупом… Демоны шалят как с добрыми христианами, так и с японцами.

Столетия спустя, пренебрегая законами времени, демоны проникли в работы доктора Зигмунда Фрейда. В «Фарфоровой лавке, переполненной ненавистью» призрак демонстрирует настоящую психоаналитическую проекцию, тонкую нематериальную фантазию, которая в иных случаях проявляется благодаря магическим свойствам ткани или бумаги.

В западном воображении метаморфозы происходят неожиданным, а иногда и пародийным образом, переходя из одной твёрдой формы в другую. Яркий классический пример – Золушка с тыквой и мышами, превращёнными в королевскую карету. В Японии трансформации носят более творческий характер: вместо того чтобы изменять формы, они их создают, материализуя чувство или эстетическую концепцию, когда животное, изображённое на рисунке, оживает. Зверь потакает инстинктам, иногда агрессивным и кровавым, прежде чем воссоединяется со своим статичным двухмерным изображением, как в «Мальчишке, рисовавшем кошек».

В отличие от чисто психического феномена, демонстрируемого в истории про фарфоровую лавку, здесь материализация имеет основой всего лишь рисунок. Основа слишком тонкая для пародийной трансформации, к которой стремится западная магия. Наоборот, воображаемое черпает силу воздействия из диспропорции между хрупким исходным материалом и конечным результатом. Изображение увядает, когда отделяется от своего исходного носителя (как в истории «Картина, имеющая душу»), нарисованная женщина обретает плоть («История о том, кто влюбился в портрет»), огонь сжигает ткань, а затем и весь город («Великий пожар от платья с длинными рукавами»).

Эта способность порождать чудеса, дарованная бумаге, холсту, шёлку, лишь отражает принципы цивилизации, где хрупкие вещи играют такую привилегированную роль, которую европейское искусство подчёркнуто отводит благородным материалам: камню или металлу. Точно так же рельеф страны и её сырьевые ресурсы объясняют обыденность, свойственную японским вампирам.

В стране, где дерево, картон и бумага составляют среду обитания чаще, чем камень, где ландшафт исключает горные хребты и ущелья с крутыми склонами, подражатели графа Дракулы физически не могут жить в причудливых замках, вросших в грозные скалы. Подобно вампиру из японской сказки, жившему на дне реки, им приходится довольствоваться убежищами, которые предоставляет природа. Благодаря простому и надёжному обиталищу вмешательство вампиров в дела людей кажется ещё удивительнее.

Заросшие цветами деревенские кладбища, простота культовых сооружений, утопающих в садах, вместо печальной и величественной торжественности, принятой на Западе; простая, без малейшего признака таинственности архитектура японских зданий, отсутствие драматизации смерти, лишённой мрачной легенды и авторитарной роли, что является обычным атрибутом в христианстве, – всё это обстоятельства, которые объясняют вторжение призраков в привычную нам вселенную и связь, которую они часто поддерживают с людьми. Когда живые осознают свою ошибку, они разочаровываются, иногда пугаются. Порой и мёртвые отказываются соотносить своё поведение со знакомым обликом, проявляя агрессию. Однако тот ужас, который они внушают, лишён парализующего эффекта, свойственного европейским призракам. В результате встреча со сверхъестественным часто становится для живых просто очередным испытанием, своего рода инициацией, и завершается победой человека над призраком благодаря отваге и прежде всего хитрости.

Но японское воображение не только распахивает двери смерти. Оно подводит основание под концепцию перевоплощения: люди, предназначенные друг другу, после смерти и нового рождения опять находят тех, кого знали в прошлой жизни, в другом месте и в другом времени.

Так рождается своеобразный религиозный колорит, характерный для японских авторов, а вовсе не для западных. Он придаёт специфическую окраску некоторым метаморфозам, которые заметны в «Истории Зелёной ивы», «Смерти дикой утки». Если бы эти чудесные превращения произошли по воле волшебной палочки феи или по прихоти западного чародея, истории всего лишь потревожили бы ум любопытного читателя, как ни странно, добившись успеха. В Японии же они обращаются прямо к сердцу, поскольку в их основе лежит непостижимый закон переселения душ.

Эти рассказы часто имеют трагический финал, описывают душераздирающие разлуки, зато благодаря метаморфозам оставляют героям надежду на то, что в бесконечности, где они теряются, возможно всё. Ничто не является окончательным, история может начаться снова, а время и жизни людей – лишь круг без начала и конца.

Трагедия, слитая с надеждой, – вот мораль, которую Лафкадио Хирн предлагает осознать читателю. Недаром он сам нашёл в Японии умиротворение, которое положило конец его мучениям.

Лафкадио Хирн – яркий пример человека, оторванного от корней. Лишённый семьи, он с шестнадцати лет оказался предоставлен сам себе и пережил много невзгод. В двадцать один год Хирн перебрался в США, начал подрабатывать в газетах, но в целом влачил довольно жалкое существование.

В поисках недостижимого идеала он всеми силами стремился укорениться в новой культуре, после семи лет жизни в Новом Орлеане попытавшись обосноваться на Мартинике. Командировка в Японию открыла перед ним неожиданную возможность отыскать в этой стране приют, которого ему не удалось найти на Западе. Хирн принял буддизм, женился на японке, дочери знатного самурая, родившей ему нескольких детей, и наконец отыскал, пусть и ненадолго, настоящую гармонию в жизни, чему во многом помогли истории, которые он собирал.

В своих книгах Хирн стремится передать поэзию этих историй и отправляет послание, полное надежды, западным читателям, не испытывая ни малейшей злобы к тем, кто так и не признал его своим.

Франсис Лакассен

Сон в летний день

I

Постоялый двор показался мне раем, а слуги – небесными созданиями, потому что я только что сбежал из портового города, где надеялся отдохнуть в одном из европейских отелей, предоставлявших самые современные удобства. Поэтому постоялый двор показался мне искуплением всех зол XIX века; я прекрасно чувствовал себя в юкате, сидя на свежих мягких циновках в окружении красивых вещей и молодых девушек с тихими голосами. На обед мне подали побеги бамбука и луковицы лотоса, а в качестве сувенира подарили веер, словно спустившийся с неба. Его роспись представляла огромную волну, вздымающую пенный гребень над берегом, и восторженных морских птиц в бескрайней синеве. Глядя на веер, я уже считал, что не напрасно предпринял это путешествие. Простой рисунок сиял светом, полнился плеском воды, от него веяло морским бризом, и когда я смотрел на него, мне хотелось кричать от радости.

Меж кедровых колонн постоялого двора я видел милый серый городок, протянувшийся вдоль береговой линии; лодки, выкрашенные в жёлтый цвет и лениво дремлющие на якорях; залив, стиснутый огромными зелёными скалами, а дальше, до самого горизонта, пламенело лето. И там же виднелись горы, истаявшие, как старые воспоминания… И всё, кроме серого города, жёлтых лодок и зелёных скал, тонуло в голубизне.

Мои размышления прервал нежный вежливый голос, похожий на звон колокольчика в поющем ветре; хозяйка дома пришла поблагодарить меня за чада́й[1], и я низко поклонился ей. Она была молода, и я посчитал, что она гораздо очаровательнее девушек-мотыльков и женщины-стрекозы, вышедших из-под кисти Кунисады. Я сразу подумал о смерти, ведь любая красота таит в себе скорбь того времени, когда её не станет.

Хозяйка со всем почтением[2] спросила меня, далеко ли я собрался, чтобы она могла заказать мне курума́ю[3].

– В Кумамото, – ответил я. – Но мне очень хочется знать, как зовётся ваш дом. Я буду всегда помнить его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Небольшой добровольный взнос, который платит постоялец после заселения в гостиницу.

2

«Со всем почтением», «августейший» и т. д. – японские выражения вежливости.

3

Лёгкая двухколесная тележка, запряжённая местным жителем.