- -

- 100%

- +

La gente perdida que encuentra el camino hasta aquí descubre el consuelo de las mareas que anclan los interminables días, que de otro modo escaparían, fuera de control, enfrentados a la naturaleza que la rodea por completo. Mi tiempo lo define el mar, igual que en casa. Pero en lugar de tener que pedalear hasta él, solo tengo que levantarme de la cama y descender los escalones de madera. Olisqueo el aire como un perro y bajo de la barrera. Los eíderes arrullan como exagerados cómicos. El agua es el agua. Floto de espaldas, con el rostro hacia el cielo; en lo alto de la colina, detrás de mí, se halla el monumento que señala la llegada de los peregrinos que partieron de Southampton rumbo a esta orilla hace tres siglos. Giro mi cuerpo hacia él como si fuera la aguja de una brújula. Es como si hubiera nadado todo el trayecto hasta aquí. Cuento mis brazadas. El frío me obliga a salir. Subo de nuevo y pongo a hervir agua para el té, dejando un rato las manos sobre el incandescente fogón eléctrico para restablecer la circulación lo suficiente para poder escribir.

En mi escritorio están los objetos que resisten mi ausencia guardados en el desván como adornos de Navidad. Una ballena salomónica de cristal verde que compré en la tienda del pueblo. Una edición de la década de 1920 de Moby Dick, con una deslucida imagen en color pegada en la cubierta. Un listón de madera que encontré en la orilla, cuyas capas de pintura verde y blanca se pelan en oleadas. Una tabla de mareas pegada en la pared, que no necesito. Mi cuerpo está sincronizado con su ir y venir; lo oigo subconscientemente mientras duermo y lo percibo cuando estoy en la ciudad. Los demás también lo perciben, aunque crean que no. Me levanta de la cama y me convoca al mar, en cualquier momento del día o de la noche.

He pasado muchos veranos aquí; también inviernos. Conozco el lugar fuera de temporada, cuando la gente se cae con las hojas y sus huesos se revelan: las casas de tejuelas y las calles blancas bordeadas con conchas aplastadas, como si salieran del mar o llevaran a él. Constreñidas por todas partes por el mar, las casas están construidas con vista a la eficiencia, como barcos; en un lugar como este, no se desperdicia espacio ni recursos. El estudio de un artista tiene cajones empotrados en cada peldaño de la escalera, que la convierten en una gran y ascendiente unidad de almacenaje. En otra casa de campo, mientras disfruto un vaso de ginebra, admiro una cocina larga y estrecha, con los platos almacenados en estantes deslizables. El artista me dice que las diseñó el anterior propietario, Mark Rothko: «Nos hizo prometer que jamás las cambiaríamos».

Puede que Provincetown sea para algunos un lugar de vacaciones, pero su mejor versión es la más austera, cuando todo es gris, blanco y vacío, y puedes observar por encima de las cercas de madera las vidas de los otros; patios traseros llenos de boyas o viejas camionetas donde hace un siglo habría redes y arpones. En otros tiempos, este fue un lugar industrial entregado a la caza de ballenas y a la pesca. Luego se vació, olvidado por el futuro, que dejó a su gente atrás, la gente insular que conoció Melville, personas que «no reconocían el continente común de los hombres, sino cada isolado que vive en un distinto continente propio».

En las noches calurosas, la calle Commercial, una de las dos arterias que atraviesan el pueblo, es un lugar abierto y sensual; en invierno, cuando el frío entra y no está dispuesto a marcharse de buen grado hasta medio año después, la crudeza del clima la convierte en una calle oscura, que no lleva a ninguna parte. En 1943, cuando la ciudad se vio amenazada por ataques aéreos y desembarcos alemanes —como si su posición avanzada la convirtiera en un chivo expiatorio de la guerra que trascurría al otro lado del océano—, el joven Norman Mailer caminó por la calle, cuyas casas tenían tapadas las ventanas como protección, y sintió que caminaba hacia el siglo xviii, o al menos hacia lo que le pareció «una aproximación muy cercana a lo que debió de ser vivir en Nueva Inglaterra entonces». Es difícil imaginar un lugar habitado tan vacío. Incluso ahora, en el siglo xxi, durante el día, una fría niebla marina puede adueñarse de sus caminos en primavera —aquí todas las estaciones se retrasan— y llenar las relucientes calles blancas de fantasmas. Los espíritus pueblan esta vieja ciudad llena de crujidos. Sus sombras se ven en las escaleras, atisbas su silueta por el rabillo del ojo. En invierno, caminan por la calle. También están aquí en verano, solo que tienen el mismo aspecto que el resto de la gente.

El mar acelera y ralentiza el tiempo. Esta ciudad ha cambiado mucho, incluso en los escasos quince años que llevo viniendo aquí, aunque, al mismo tiempo, sigue siendo la misma. Cuando regreso, nunca estoy seguro de si me aceptarán sus gentes, su clima, sus animales, o si se acordarán de mí, y siempre me sorprende que lo hagan. Siempre estoy yéndome, siempre estoy llegando; como dice mi amiga Mary, que vive enfrente, el momento en que llegas a cualquier lugar marca el inicio de tu partida. La vida aquí se mide con la espera de la primavera, el anhelo del otoño, la espera del verano y el anhelo del invierno; todo está inquieto, como el mar. En ocasiones, parece tan perfecto que me pregunto si de verdad existe, si no será una ilusión que emerge por el parabrisas del avión cuando aterrizo y desaparece por la popa del transbordador cuando me marcho; y, en ocasiones, me pregunto por qué vengo en primer lugar, aquí, donde el viento gime y las voces discuten, donde cunde la fobia a estar encerrado en casa y las puertas se te abren en las narices.

No es un lugar clemente. Somete a sus habitantes a una biopsia, como las cicatrices en una piel demasiado expuesta al sol. Los pulmones se colapsan por el exceso de aire frío. Como sus antepasados, sufren por presumir que viven en esta frontera. Es un desafío constante para la mente y el cuerpo. Un lugar de oscuridad y luz, día y noche, tormentas, mareas y estrellas; un lugar donde tienes que sentirte vivo porque te muestra la alternativa con diáfana claridad.

La casa de Pat se parece tanto a un barco que podrían haberla traído flotando de Long Point, como se hacía con las casas en el siglo xix, o transportada en una arrastrera, como las mansiones de los capitanes balleneros de New Bedford, «valientes casas y floridos jardines, que vinieron del Atlántico, Pacífico e Índico, arponeados y arrastrados hasta aquí desde el fondo del mar». Dentro de su estudio, el modernísimo kayak de Pat está colgado de las vigas junto a un modelo de madera más antiguo y ambos parecen cocodrilos disecados en un gabinete de curiosidades. Entre ellos se ha extendido una gran sábana de plástico para recoger el agua que se cuela por el techo con la lluvia. Con la creatividad típica de Provincetown, Pat ha instalado un sistema compuesto por una serie de intrincadas poleas y cuerdas que drena con un tubo el creciente vientre de la ballena de plástico hacia un cubo colgado que, cuando está lleno —como lo está ahora, por la tormenta de ayer noche—, puede bajarse y vaciarse, igual que pueden bajarse los kayaks de Pat, listos para los días en que rema hasta Long Point y más allá, sin preocuparse de la vuelta.

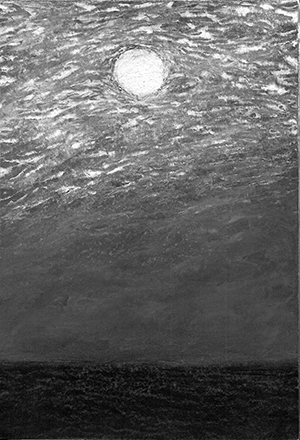

Todo este cordaje convierte su estudio en una especie de yate vuelto del revés. Es, en sí mismo, una obra de arte cinética. Las bombillas cuelgan de sus cables como si fueran los señuelos del pez anzuelo, pero no hay luces dentro porque toda la luz está fuera. Las puertas se deslizan y revelan armarios que albergan enormes lienzos, como si fueran parte de un decorado teatral. Toda la casa está cuidadosamente ensamblada y encaja a la perfección; un patio de juegos serio, un lugar para trabajar, ser, pensar y dejarse llevar por las estaciones. Es parte de su cuerpo, una extensión de su yo. Es completamente práctica, acondicionada más que construida. En las paredes del estudio cuelgan las pinturas de Pat del paisaje que se ve en el exterior: la misma escena, pintada una y otra vez, como los cormoranes; la misma proporción de mar y cielo, las mismas dimensiones divididas entre el aire y el agua, en la neblina, en la bruma, en la nieve y a la luz de la luna. No son tanto pinturas como meditaciones. Ven más allá del momento de ver: la llegada de la niebla, los remolinos de la nieve, la luna creciente. Son el mar reducido a su esencia. No son conceptos. El marido de Pat, Nanno de Groot, le dijo: «Analiza tu estupidez». «Cuando trabajo, no pienso en nada más», me dice Pat. Eso es porque su obra no se parece a nada.

No utiliza pinceles, sino que aplica la pintura con un cuchillo, quitando, en lugar de añadir, para revelar lo que estaba allí desde el principio. La pintura está alisada, suavizada, apretada; se siente el poder de su mano, su brazo y su hombro en el trazo. Pero, al mismo tiempo, el color —el medio entre lo que ve y lo que refleja— asciende rítmicamente como las olas y las nubes que representa, gris y verde y blanco y azul. Pat pinta el recuerdo de la realidad de la cosa… la cosa que se extiende en el exterior. Todo se reduce al agua. Cuando admiro un cuadro de un cielo oscuro y un mar plateado, dice: «He esperado media vida para ser capaz de pintarlo».

Luna, regalo de Pat de Groot, 22 x 15 cm, 30 de abril de 2015.

Todo está aquí y todo desaparece. Cada ventana es un marco para su obra: las ventanas del comedor, las ventanas por las que se asoma desde el dormitorio, las ventanas del baño y las ventanas de su cabeza. Todas admiten posibilidades e imposibilidades; un trabajo que sigue en marcha. Su mente está expuesta aquí. El curso de su imaginación puede seguirse desde su estudio hasta el interior de la casa. Tubos de pintura medio exprimidos yacen bajo banderas de plegaria budistas, junto a trozos de papel amarillento y rollos de cinta de carrocero, diminutas espátulas y pilas de ejemplares descoloridos de National Geographic. En una mesa de trabajo hay una concha de almeja en la que un pinzón está acurrucado, durmiendo tranquilamente, casi sin respirar, con sus perfectas plumas todavía ruborosamente rosas.

Pat tiene más de ochenta años. Ya no pinta mucho. No tiene que hacerlo. Cuando habla conmigo por la mañana —el sol ya calienta la terraza a las ocho—, levanta como si tal cosa la pierna y se la coloca detrás de la cabeza haciendo una postura de yoga. Pesa cuarenta y cinco kilos. No solo tiene los músculos en su sitio; también la cabeza. Todavía toma el sol desnuda sobre las dunas de la playa, donde los guardias del parque nacional la han amenazado con multarla por saltarse las normas. Pat les dice que hagan lo que quieran, que lleva haciéndolo setenta años y que no piensa parar ahora. Camina descalza todo el día —«los pies desnudos son más viejos que los zapatos», dice Thoreau—, paseando por la playa, más animal que humana. Desde que la conozco, siempre ha estado rodeada de pastores alemanes. Son lobos disfrazados, del mismo modo en que ella es mitad can. He necesitado quince años para conocer su historia; la guarda reservadamente, oculta en sus armarios y cajones. Ese ocultamiento hace que el pasado esté aún más presente.

Pat nació en Londres en 1930, pero en 1940, cuando tenía diez años, sus padres la enviaron junto con su hermano a Estados Unidos. Esto le parece extraordinario, como si aún no creyera que ha sucedido. Su padre, Ernald Wilbraham Arthur Richardson, de la aristocracia terrateniente, había nacido en 1900; el padre de este, que sirvió en la Segunda Guerra de los Bóeres, era anglogalés, y su madre, irlandesa; la familia tenía una gran propiedad rural en Carmarthenshire. Ernald emuló el avance de su clase y fue a una escuela privada de Oxford, pero su auténtica pasión era esquiar, y fue un pionero del esquí alpino en la década de 1920; en una fotografía se lo ve descendiendo por las laderas, un gallardo joven del equipo británico de esquí. En 1929 viajó a Estados Unidos, donde conoció y se casó con Evelyn Straus Weil, una joven neoyorquina inteligente y chic de veintitrés años, de cabello negro y ojos grandes y relucientes, a quien su propia hija describiría como una flapper.12 Desde luego, tenía un pasado más cosmopolita que su marido inglés.

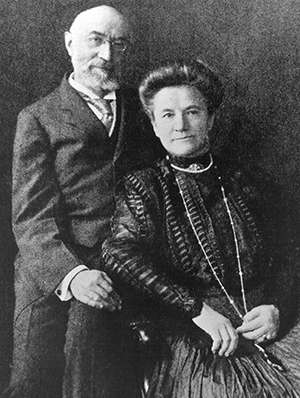

El abuelo de Evelyn, Isidor Straus, era un judío nacido en Alemania que se había reunido con su padre, Lazarus, en Nueva York en 1854. Allí, la familia forjó una notable sociedad. Lazarus Straus se alió con un cuáquero de una célebre familia de balleneros de Nantucket, Rowland Hussey Macy. Abrieron unos grandes almacenes que tuvieron un éxito espectacular. En 1895, Isidor y su hermano Nathan pasaron a ser los propietarios de la tienda. A estas alturas, se había convertido en parte de la vida de Estados Unidos. Ambos eran filántropos; Isidor recaudó miles de dólares para ayudar a los judíos amenazados por los pogromos de Rusia y el hijo de Nathan, también llamado Nathan, intentaría conseguir visados para la familia de Anna Frank. Isidor, el bisabuelo de Pat, fue congresista y rechazó el cargo de director general del Servicio Postal de Estados Unidos que le ofreció el presidente Grover Cleveland. Isidor adoraba a su esposa, Ida, y a sus siete hijos, entre ellos Minnie, la abuela de Pat.

El 10 de abril de 1912, tras pasar el invierno en Europa, Isidor e Ida subieron a bordo de un nuevo transatlántico de lujo que partía de Southampton con destino a Nueva York. Cinco días después, en la madrugada del 15 de abril, cuando el Titanic chocó con un iceberg y empezó a hundirse a 375 millas al sur de Terranova, la devoción de esta pareja se convirtió en toda una leyenda moderna. Ida se negó a subir a un bote salvavidas sin su Isidor. Y puesto que aún había mujeres y niños a bordo, Isidor se negó a aceptar la oferta de una plaza en el bote junto a su mujer.

«No me iré antes que el resto de los hombres —se dice que declaró, con formalidad y educación—. No deseo ningún favor del que no disfruten los demás».

Ida envió a su doncella inglesa, Ellen Bird, al bote número ocho. Le dio a Ellen su abrigo de pieles, diciéndole que ella no iba a necesitarlo: «No me separaré de mi marido. Moriremos igual que hemos vivido: juntos».

La pareja se sentó en sendas tumbonas en cubierta. Fue, según los testigos, «una excepcional muestra de amor y devoción». Veo esa determinación en el rostro de Ida y en el de Pat: el mismo ceño, los mismos ojos.

Isidor e Ida, junto a otras ochocientas almas, perecieron en un mar que se ha descrito como una llanura blanca de hielo. La mayoría falleció a causa de una parada cardíaca a los pocos minutos en el agua a dos grados bajo cero. Un barco de rescate pasó junto a más de cien cadáveres en la niebla, tan juntos que sus chalecos salvavidas, que subían y bajaban con las olas, los hacían parecer una bandada de gaviotas posadas allí. Se recuperó el cadáver de Isidor, que se repatrió a Nueva York; el funeral se retrasó con la esperanza de encontrar el cadáver de Ida. No pudo ser: se encontró el cuerpo de menos de uno de cada cinco desaparecidos y, de esos, solo salía a cuenta repatriar a los pasajeros de primera clase, pues sus parientes podían sufragar los gastos. Los demás fueron devueltos al mar.

Casi treinta años después, la madre de Pat, Evelyn —conocida como Evie—, envió a ella y a su hermano a través del mismo océano, en un viaje peligroso en tiempos de guerra; en junio de 1940, el barco en que viajaban, el SS Washington, había sido interceptado por un submarino alemán en uno de sus anteriores viajes transportando norteamericanos que habían recibido la advertencia de regresar de inmediato a Estados Unidos, pues era arriesgado permanecer en Gran Bretaña. (Como judía, Evie debía de estar preocupada por lo que podría pasar si se producía la invasión alemana. Diez años después, ese mismo barco zarparía de Southampton hacia Nueva York con supervivientes del Holocausto). El lujoso interior del transatlántico —sus elegantes salones, sus salas de baile y su biblioteca— estaba abarrotado de familias. Películas de archivo muestran la cubierta con montañas de baúles y maletas y a niños bajando del barco al llegar a Nueva York de la mano de un adulto y, con la otra, agarrando un oso de peluche, o en cochecitos o sillitas de paseo. Fueron evacuados por su propia seguridad, pero Pat acabó convenciéndose de que tanto su madre como su padre querían dedicarse a sus diversos asuntos sin la molestia de los hijos. No había sido un matrimonio feliz. Sus padres se divorciaron en 1936 y, después, Evie tuvo una relación con Ralph Murnham (que se convertiría en médico de la reina) antes de casarse con su segundo marido, Sebastian de Meir, hijo de un diplomático mexicano, en 1939; él se alistó en la RAF y murió cuando su bombardero fue derribado sobre los Países Bajos en 1942. Evie, que había empezado a trabajar de enfermera en Londres durante la guerra, se mudó a Nueva York en 1943.

Pat siempre se sintió abandonada. «Era una refugiada», dice. Durante su infancia en el barrio St. John’s Wood, en Londres, se escondía en el parque e imaginaba que era un animal; uno de los primeros libros que recuerda haber leído, en la década de 1930, trataba de un niño que naufragaba y llegaba a una isla desierta, donde era criado por lobos. Ella quería ser ese niño. A sus padres, los animales los traían sin cuidado; también a su niñera, a quien Pat recordaba con un abrigo de piel de foca. La madre de Pat debió de ser bella y chic. Le dio a Pat un cuello de piel de castor que Pat se negaba a ponerse; no quería ni tocar a su madre si llevaba sus abrigos de piel. Pat recuerda que un día Evie le mostró una alfombra hecha de piel de gato: «Sabía que a mí me encantaban los gatos. Ella los odiaba».

Una vieja fotografía del dormitorio de Pat muestra al «Capitán E. W. A. Richardson, febrero de 1944», sirviendo en el Regimiento de la Reina, vestido para el invierno canadiense con una trenca de lana blanca tan gruesa como la nieve. Tiene un rostro ancho, atractivo y británico. Está radiante.

La vida de Evie era tan inestable como los tiempos. En 1945 se casó con Martín Aróstegui, un editor cubano cuya anterior esposa, Cathleen Vanderbilt, una heredera alcohólica, había muerto el año anterior. Al cabo de un año ya se habían separado, y Evie se casó con George Backer, influyente demócrata, escritor y editor del New York Post. Como su amigo Nathan Straus, Backer había intentado ayudar a los refugiados judíos a huir de la creciente amenaza nazi y el Gobierno francés le había concedido la Légion d’Honneur en 1937 por sus servicios: «Es horrible pensar —reflexionaría más tarde— sobre nuestra responsabilidad en lo que pasó. Teníamos los barcos, pero no salvamos a esa gente».

Pero el mundo de Evie era Manhattan, un mundo de dinero y gente poderosa. Entre los amigos de su marido se contaba William Paley, el director general de la CBS, y Pat recuerda que otro amigo, Averell Harriman, embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, heredero de la mayor fortuna del país, también intentó seducir a su madre. Descrita por The New York Times como «una mujer pequeña, de movimientos rápidos […] divertida, alegre y de lengua afilada», Evie utilizó su sentido estético y sus inmejorables contactos para convertirse en decoradora de interiores; entre sus clientes estaban Kitty Carlisle Hart, Swifty Lazar y Truman Capote. En su apartamento del Upper East Side, en el 32 de la calle 64 Este, los cuadros estaban colgados a media altura y se escogieron muebles pequeños para reflejar sus 162 centímetros de estatura; amoldó su entorno a sus necesidades, igual que haría su hija. Capote la llamaba «Pequeña Malicia» por su rápido ingenio. Creó para el escritor un apartamento fastuoso, casi visceral, en la plaza de Naciones Unidas, donde pintó las paredes del estudio de rojo sangre y colocó un sofá victoriano tallado de palisandro, una lámpara de quinientos dólares de Tiffany y un zoo de animales miméticos o muertos, desde una jirafa de bronce y gatos de porcelana hasta almohadas de piel de jaguar y una alfombra de piel de leopardo. Oigo el horror de Pat. Cecil Beaton describió el apartamento como «caro sin por ello parecer más que ordinario». Pero a Capote le gustó, y le pidió a Evie que organizara su Baile Negro y Blanco, la más famosa, o notable, fiesta del siglo xx, célebre por el hecho de que, a pesar de la recomendación de Evie, Capote no invitó al presidente.

Capote y ella fueron fotografiados llegando al restaurante Colony, uno de los locales más de moda de Manhattan. Truman lleva una pajarita y unas gafas de pasta. Saluda a los paparazzi, con su famosa lista de invitados en la mano, que tanto deseaban ver todos los editores de revistas. Evie aparece a su lado, alta y elegante, cómplice en la conspiración con sus gafas oscuras. Ambos son diminutos y, aun así, constituyen el centro de atención. Se retiran a una de las solicitadas mesas de atrás —las hermanas Cushing a un lado, James Stewart al otro— para organizar la fiesta. Se añade a la lista a Margaret, duquesa de Argyle. Evie dice que nunca viene mal invitar a unas cuantas duquesas. Más tarde, Capote tacha su nombre.

El lugar en el que tendrá lugar es el Gran Salón de Baile del hotel Plaza, celebrado en los años veinte gracias a F. Scott Fitzgerald. El acontecimiento superó cualquier fiesta de Gatsby. Evie encargó manteles rojos y candelabros de oro adornados con las verdes hojas y los frutos rojos, «kilómetros de zarzaparrilla». Los invitados llevaban máscara, que apenas ocultaba su fama: Lauren Bacall y Andy Warhol, Frank Sinatra y Mia Farrow, Normal Mailer y Cecil Beaton, Henry Fonda y Tallulah Bankhead. Entre los asistentes, Guiness, Kennedy, Rockefeller y Vanderbilt. Fue una fiesta fantástica; puede que sus fantasmas sigan todavía bailando.

Evie estaba en su elemento más que nunca; a su hija no podría haberle importado menos. La alta sociedad estaba muy lejos de donde Pat quería vivir; ahora mira esas fotografías, a las delgadas reinas sociales, con desprecio. Era, y todavía es, una adolescente rebelde que había abandonado los estudios, y lo ha sido desde que llegó a Provincetown, a los dieciséis años. En 1946, su madre alquiló la casa de John Dos Passos en el East End de Provincetown durante un año, pues Dorothy Paley, la esposa de William Paley y amiga de Dos Passos, le había hablado de los atractivos de Cabo Cod. Fue una presentación trascendente. Cambió la vida de Pat.

Me parece imposible —aunque no del todo— imaginar cómo era este lugar entonces. Sus calles parecían parte del campo, muchas todavía lo parecen. La pesca y la caza de ballenas habían abierto la ciudad a otras influencias; un contacto con lo salvaje que permitía a sus habitantes mantenerse asilvestrados. Pat trabajó en la librería, pero la despidieron porque se pasaba el día leyendo. Luego, trabajó como camarera en el Flag Ship, un bar que era un barco y donde los propietarios no le daban de comer. Su madre se quejó de que Pat estaba adelgazando —perdiendo atractivo para los ricos chicos judíos con los que quería emparejarla—. Pat prefería salir en el barco de Charlie Mayo y sentarse en el puente descubierto a observar las ballenas y los pájaros. Charlie vivía al otro lado de la calle. Era un pescador extraordinario; su familia, de ascendencia portuguesa, llevaba en el Cabo desde 1650. Su padre había cazado ballenas, al igual que Charlie; dejó de hacerlo cuando arponeó a un calderón hembra y escuchó los gritos de su cría bajo el bote. Pat veía a Charlie como a un padre. Hablaban y pescaban. A su madre no le gustaba; pensaba que Mayo era comunista. A Pat no le importaba. Solo le importaba el mar.

Evie la envió a Austria, del modo en que se enviaba a las jóvenes de familias ricas a una escuela especial para pulir sus habilidades sociales. En 1948, Viena no era una buena elección para una chica como ella; nadie tocaba la cítara y un antiguo oficial nazi intentó violarla cuando descubrió que era judía. Pat regresó a la universidad en Pembroke, cerca de Boston. Le gustaba montar a caballo y esquiar. Pero su madre se la llevó de allí y su padrastro la matriculó en la universidad de Pensilvania, en Filadelfia, donde estudió Literatura Inglesa y Periodismo. Pat se sintió abandonada de nuevo.

Tras graduarse en 1953, pasó algún tiempo en Benson, Arizona, cerca de la frontera con México, trabajando en un rancho con los caballos que tanto le gustaban. «Estaba fuera todo el tiempo que no pasaba durmiendo». Planeaba viajar a Taos, donde había trabajado Georgia O’Keeffe; Pat tenía allí una amiga artista y pensaba aprender a pintar. Pero su madre se opuso también a eso y persuadió a Pat para que se marchara a París, donde trabajó para la Paris Review y George Plimpton, mecanografiando los manuscritos de Samuel Beckett, y se dedicó a pasear en bicicleta por la ciudad. Vivía en una pequeña habitación en el hotel Le Louisiane en Saint-Germain-des-Prés, donde se había alojado Sartre y la visión de otro de los inquilinos, Lucian Freud, un hombre que tenía aspecto de ave rapaz, la asustó: «Yo no era nada moderna y era terriblemente tímida». En un viaje a Dublín, donde vivía su padre, Brendan Behan le tiró los tejos en un bar.