- -

- 100%

- +

Lógico. Era una bella y feroz musa errante, a la espera de ser capturada. En Nueva York, trabajó para Farrar, Straus & Giroux; Roger Straus era su primo. Vivía en un apartamento sin ascensor en el 57 de la calle Spring, al norte de Little Italy, un lugar bastante de moda, muy lejos de la plaza de las Naciones Unidas; el edificio sigue en pie, armado con su escalera de incendios, a dos puertas de un restaurante llamado Gatsby. El alquiler era de veinticinco dólares al mes. Pat se peleaba con los italianos por conseguir aparcar su elegante cupé negro y pensaba que las pobres familias portorriqueñas eran más felices que ella. Los viernes por la noche salía de la oficina y conducía hasta Mount Washington para esquiar.

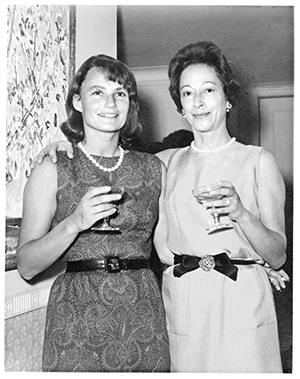

Cuando se vio obligada a dejar el apartamento, se mudó al hotel Chelsea y montó una oficina en su habitación. Se matriculó en un curso de diseño de libros en la universidad de Nueva York, impartido por Marshall Lee: «Era un buen profesor». Esa fue la única formación oficial que recibió. Se le daba excepcionalmente bien. Incluso hoy me pasa un libro de sus abarrotados estantes y, hojeándolo rápidamente, analiza como una experta sus cualidades. Sus diseños eran simples e inteligentes. Para la selección de poesías de Thom Gunn creó un motivo helicoidal, un contraste gráfico con la fotografía del autor en la contracubierta, que mostraba al barbudo Gunn acuclillado en un campo, a pecho descubierto, con unos vaqueros ceñidos y un cinturón de cuero cargado como su apellido.13 Bennett Cerf, el aclamado fundador de Random House, le dijo a su madre que los diseños de Pat eran brillantes. Evie simplemente le preguntó a su hija: «¿A qué te dedicas exactamente?».

Pat y Evie. Las perlas, el champán. El cigarrillo encendido.

Manhattan no podía competir con Provincetown, y Pat siempre regresaba. En el verano de 1956 se encontró, por segunda vez, con Nanno de Groot, un artista nacido en los Países Bajos, pues se habían tratado brevemente cuando ella tenía dieciocho años y él vivía con su tercera esposa, Elise Asher, en el West End, cerca de unas amigas de Pat. Este segundo encuentro fue memorable: «Cuando desperté, él estaba posado en la cima de un extraño poste, como un pájaro mirando al mar, esperándome».

Era un hombre de aspecto imponente. Tenía cuarenta y tres años, medía metro noventa y tres, iba a menudo sin camisa y siempre descalzo, como Pat. Había ido a la escuela náutica en Ámsterdam y servido en submarinos, pero ahora era el artista que siempre había querido ser, parte del círculo de Nueva York de De Kooning, Pollock, Franz Kline y Rothko. «Pasamos esa semana juntos», dice Pat. Ella se marchó a su granja en Little York, Nueva Jersey. Se casaron en Long Island dos años después; el banquete se celebró en la casa de verano de los Backer en Sands Point, rodeada por el mar —el East Egg de Daisy Buchanan—.14 En invierno, vivían en Little York; Nanno pintaba y Pat iba a trabajar a la ciudad. En verano, regresaban a Provincetown, donde vivían en una cabaña de tres habitaciones en un prado en las afueras de la ciudad. Una fotografía los muestra allí: luz blanca; Nanno, desnudo hasta la cintura; Pat, también esbelta y también bronceada, con los pies sobre la mesa. Nanno pintaba los árboles, la tierra y el mar —el discurrir de las estaciones, las redes de los pescadores secándose en los campos— en el tiempo que le dejaba libre su trabajo de primer oficial en el barco de Charlie.

Esa vida juntos, entre las dunas, en las calles, en el mar, debió de ser enloquecedora e idílica, frustrante y extática. Pat recuerda 1961, el verano que no hubo viento, cuando salían con el barco en una calma cristalina, tan transparente que parecía que podía meterse la mano en el agua y agarrar los peces de las profundidades del mar. Fue un «virulento asalto visual», dijo Pat más adelante, en una entrevista filmada en la que emerge su estilo, una mezcla de inteligencia bohemia y belleza concentrada. Con el cabello ondulado y la raya en el medio, podría haber pertenecido a The Velvet Underground o ser una modelo renacentista. Mira directamente a la cámara, pero ve algo más en la distancia. Habla sobre Nanno, quien escribió: «En momentos de claridad, puedo sostener la idea de que todo cuanto hay en la tierra es naturaleza, incluido lo que sale de la mente y de la mano del hombre». Leía La diosa blanca, de Robert Graves, y pintaba pájaros; pájaros que, según Pat, «sentía que podría haber sido», del mismo modo en que ella podría haberse convertido en un lobo.

De uno de los estantes de su estudio, donde merodean los gatos, Pat saca un sobre marrón y, de él, una fotografía de ella y Charlie.

Es 1961. No hay viento. Un atún de 225 kilos cuelga entre ellos, suspendido por una cuerda atada alrededor de su cola, tan enorme y con unos ojos tan saltones, tan atascado y espinoso, que resulta difícil creer que no sea un recorte pegado a la foto. Cada uno sujeta una aleta del pez: dos pescadores sonriendo a cámara, orgullosos de su captura.

Pat tiene en la mano una enorme caña con un gran carrete. A pesar de su aspecto diminuto y chic, con sus vaqueros remangados, su camisa de cuadros y su bronceado, fue Pat, no Charlie, quien hizo todo el trabajo; fue Pat quien luchó por sacar el gran atún rojo del agua y subirlo a cubierta; fue Pat quien recibió el trofeo del gobernador del Estado por su notable captura, como se la ve en otra fotografía de la prensa, con un vestido de seda oscura, reluciente como un pescado, con su sedoso cabello de rizos. Parece Hepburn o Bacall, andrógina y segura de sí misma, con Charlie como su Bogart.

Eran Nanno, Charlie y Pat, pescando, formando parte del mar. En 1962, Nanno y Pat construyeron esta gran casa, creada para permitir pequeños fragmentos de arte. Compraron el solar por seis mil dólares. Pat dibujó los planos y la casa creció desde la orilla. No parecía que mirara el mar, sino que el mar la miraba a ella.

«No era conceptual —dice Pat—. Se erigió del barro». A los vecinos les pareció poco práctica. Parecía construida únicamente con fe. Una fábrica de la imaginación.

Ese mismo año llegó el diagnóstico de Nanno, «y todo lo que conlleva». Las fotografías lo muestran abrigado hasta el cuello, sentado en la terraza, mientras la casa se yergue prístina tras él, llena de luz y espacio. Con un cáncer de pulmón, pintó su último cuadro sobre el mar, en un gran lienzo plano, apoyado en unos taburetes. Muestra los bajíos del puerto descubiertos con la marea baja. Por primera vez, no dibujó el horizonte.

«Aquella fue —dijo Pat— su última palabra sobre la pintura». Se mudaron a la casa el Día de Acción de Gracias de 1962. Estuvieron allí apenas un año. El siguiente Día de Acción de Gracias —pocos días después del asesinato del presidente Kennedy—, hubo una tormenta terrible que sembró el caos con tres pleamares. «Se llevó la barrera, la terraza y casi socava la casa entera», recuerda Pat. Un mes después, esa Navidad, Nanno murió.

Pat hizo que construyeran su ataúd con la madera de enebro de Virginia que había sobrado al construir la casa, como si fuera a ser lanzado al mar, como Ismael. Las tempestuosas imágenes de Nanno de las costas del Atlántico todavía cuelgan de estas paredes: Ballston Beach rebosa de energía, como si fuera una ventana en la pared abierta al lado del Cabo que da al océano. Todos los armarios, todos los cajones, todos los altillos de esta casa están llenos de arte. El arte se filtra por los nudos de la madera, como el mar bajo los maderos.

En los años sesenta y setenta, se organizaron fiestas aquí, grabadas en destellantes películas caseras y en la memoria y las historias de quienes asistieron y pasaron una noche en el calabozo por perturbar la paz. Había drogas psicodélicas y, cuando Pat invitaba a músicos de jazz, como su amante, Elvin Jones, luego encontraba pescados podridos frente a su puerta, que dejaban allí los vecinos molestos por el hecho de que hubiese llevado negros a la ciudad. Nina Simone estuvo aquí; imagino bajar las escaleras y encontrármela tomando un té en la larga mesa de Pat, hablando con su preciosa voz. Una fotografía descolorida pegada a la pared muestra a Pat y sus amigos bailando congas en la terraza. Los tambores todavía siguen en su sala de estar, pero hace tiempo que nadie los toca.

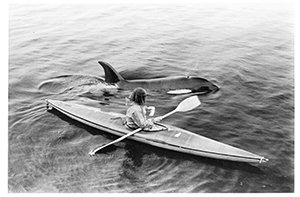

Pat tuvo otros visitantes que atender. En 1983, una orca solitaria apareció en la bahía. Era una hembra, al parecer habituada a los humanos; algunos pensaron que había escapado de un programa militar de adiestramiento de mamíferos marinos, un delfín desertor. Fue el animal más grande que vería. Pat salía en kayak a encontrarse con ella y la dibujó una y otra vez, utilizando un rotulador negro sobre piedras planas. El animal elevó la aleta junto a su canoa y Pat le ofreció un lenguado a su amiga.

Otros fueron menos amables cuando la ballena se acercó al muelle. «Alguien le echó bourbon en el respiradero», dice Pat. Después, el práctico del puerto llevó la ballena a mar abierto.

Esta casa se reconstruye con cada estación, sumando capa tras capa. En el interior se alzan colosales ficus y árboles de jade, regados con el agua de lluvia que se recoge del techo. Buda está sentado en la posición del loto en el jardín. El exterior se adentra en el interior. En el patio, árboles silvestres proyectan su sombra sobre las tumbas de los perros fallecidos; grandes cadenas de luces azules iluminan sus ramas cuando cae la noche. Petirrojos y cardenales se refugian en las alturas de los gatos a quienes verdaderamente pertenece la casa, cómplices de su señora.

Es precisamente la antítesis del orden que su madre creaba en el Manhattan más glamuroso. Libros y catálogos se erigen en pilas en cada peldaño de las escaleras. Los polvorientos cajones están llenos de cormoranes que graznan y claman por salir. Si Pat ya no pinta es porque ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Ahora colecciona piedras de la orilla mientras marcha con su zancada amplia y ligera, llevándose al bolsillo trozos de granito y de cuarzo pulidos por el mar para disponerlos en la mesa sin ningún propósito pero con intención. Hace años, en 1954, cuando estaba mecanografiando Molloy, de Beckett, para la Paris Review, le fascinó la parte en que Molloy «chupa las piedras».

«Pasé algún tiempo a la orilla del mar, sin incidente digno de mención —dice Molloy—. Personalmente, no me encuentro peor que en cualquier otro sitio […] Y el hecho de que la tierra no llegara más lejos, al menos por un lado, no me disgustaba. Y me resultaba agradable sentir que había al menos una dirección que no podía tomar sin mojarme primero y ahogarme después».

Entonces ejecuta un extraño y obsesivo ritual: «Aproveché aquella estancia para aprovisionarme de piedras de succión. Eran guijarros, pero los llamo piedras. Sí, aquella vez adquirí una importante reserva. Las distribuí equitativamente entre mis cuatro bolsillos y las iba chupando por turno».

«Durante diez páginas, en un párrafo —dice Pat—, se saca las piedras de los bolsillos, se las lleva a la boca y las guarda de nuevo, trabajando según una complicada logística que marca la decisión de chupar cada piedra y guardarla después de chuparla para no volverla a chupar antes de haber chupado las dieciséis piedras por orden y haberlas guardado en el bolsillo adecuado. Me llevó mucho tiempo porque me perdía constantemente. He leído y releído ese fragmento. Esas piedras siguen conmigo…».

Piedras, mar y arena. Es el vacío de lo que hace lo que impulsa a Pat a seguir. Su energía se ha concentrado, como si todo avanzara hacia un punto zen de totalidad y desprendimiento; la aparente vacuidad de sus pinturas, la supuesta desolación de la playa; como si lo hubiera conjurado todo y se sintiera satisfecha de lo que ha conseguido. No necesita hacer más. Pat rara vez sale ahora de Provincetown; está unida a este lugar. «Me siento muy distante de todo», dijo en 1987, más de veinte años después de la muerte de Nanno. «Cuando llega abril, tras un invierno sola, casi siento que no existo».

Viviendo tras sus árboles, mirando hacia el mar, puede parecer que es una figura olvidada en esta olvidadiza ciudad, abandonada de nuevo. Pero cuando subimos en un taxi, el joven conductor me dice: «La señora De Groot viaja gratis».

Está allí, a la sombra del embarcadero, como si hubiera buscado refugio bajo los puntales de madera. Lleva muerto solo veinticuatro horas, pero sus rasgos más característicos —delicados tirabuzones grises y amarillos, que se mezclan como señales de su movimiento entre las olas capturado por un ecualizador gráfico, y hubieran dejado un rastro sobre su cuerpo— ya se están desvaneciendo.

Un delfín común, un nombre exquisitamente inadecuado. Dennis escribe el nombre científico en su formulario y pierde la paciencia cuando el bolígrafo se gasta: Delphinus delphis, un título más principesco, con ecos de frisos cretenses y jarrones griegos. Hace dos mil años, en su Historia de los animales, Aristóteles atestiguó «la mansedumbre y bondad de los delfines y la pasión con la que aman a los muchachos». Y añadió: «No se sabe por qué razón nadan hasta la orilla y se quedan varados en tierra; en cualquier caso, se dice que lo hacen en ocasiones, sin motivo aparente».

No es una franja poco transitada de la orilla oceánica del Cabo. Es la playa de la ciudad en la bahía, a la que dan los porches traseros de tiendas y restaurantes; este cetáceo varado podría haber sido arrojado perfectamente a última hora de la noche, junto con las conchas de almejas y los caparazones de langosta. Sin embargo, estas aguas tan tranquilas pueden ser también un lugar peligroso. Una mañana, desde mi terraza, vi unas aletas en la distancia, entre el rompeolas y el muelle. Con mis binoculares, observé a un grupo de delfines comunes que se movían inquietos de un lado a otro. Me acerqué en bicicleta para observarlos más de cerca. Demasiado cerca, según comprendí pronto; corrían peligro de quedar varados. Yo estaba de pie, el agua me llegaba a la altura del tobillo y los tenía a unos seis metros, donde el océano azul se volvía arenoso y marrón. Parecía imposible que pudieran nadar con tan poca agua. El desastre potencial convirtió la escena en una silenciosa crisis, como el fragmento de un documental de historia natural sin la voz en off, una escena ignorada por los vecinos, que seguían con sus asuntos.

Para un delfín, quedar varado en una playa es un hecho drástico. Estudios recientes sugieren que los animales «optan por quedar varados cuando están muy débiles, para evitar ahogarse», dice Andrew Blownlow, un científico escocés. Parece haber «algo muy profundo en su núcleo de mamíferos terrestres que se dispara en situaciones extremas». Es un acto suicida y un intento desesperado de supervivencia. Al menos, así es como lo vemos. Santificamos a estas criaturas como un bálsamo para nuestras depredaciones, y parece que siempre ha sido así. Alrededor del 180 a. C., el poeta grecorromano Opiano declaró que cazar al «regio delfín» era inmoral, aduciendo que se trataba de humanos que otrora habían cambiado la tierra por el mar. «Pero, incluso ahora, el honesto espíritu de los hombres en ellos conserva el pensamiento y los actos humanos».

Dennis me llamó para darme la noticia. Minutos después, conducíamos hacia el puerto. El día anterior, en el barco en el que habíamos salido para avistar ballenas, habíamos visto un grupo de delfines moverse en las aguas transparentes en busca de comida. Entre ellos estaba este ejemplar. Los grupos pequeños de delfines como aquel tienen una estrecha relación matrilineal y son sumamente leales. ¿Murió por la noche, en la oscura y solitaria playa, llamando a su familia y oyendo sus respuestas? Este bello animal desnudo, que yace ahora frente a mí, de rodillas, es suave y colorido como una pieza de porcelana. No había nada mórbido en él; aún parecía lleno de vida.

Recorro su cuerpo con las manos. Las aletas tienen una forma perfecta, gomosas y táctiles, son acariciadas y acarician cuando están vivas; los tensos flancos se estrechan hacia la musculosa cola. Los ojos están desconcertantemente abiertos, ciegos, no ha sufrido los estragos de las gaviotas, que a menudo se alimentan de los cetáceos varados incluso antes de que hayan expirado. Claramente visible en su vientre se encuentra la ranura genital del animal, flanqueada por dos ranuras mamarias más pequeñas, que traicionan su sexo con este exhibicionismo indecente. Introduzco el dedo ostensiblemente para comprobar si esta hembra, pues ahora ya sé que es una hembra, se había reproducido, pero en realidad lo hago por una lúbrica curiosidad.

Rezo un Ave María por mis pecados.

Después de registrar sus dimensiones, como si la midiéramos para confeccionar un traje nuevo, me estiro a su lado para comparar; no por razones científicas, sino por motivos propios: cabeza con cola, pie con pico, siento lo análogos que somos. La imagino como una humana vestida con un traje de submarinismo con forma de delfín. Pienso en sus huesos, más ligeros que los míos, que no tienen que soportar el tirón de la gravedad; puede que cambie mi pesado esqueleto por el suyo, transformándome desde el interior. Pienso en cuánto tiempo de mi vida paso en vertical u horizontal, de pie en tierra o en paralelo sobre el agua; una sensación que se conoce como propiocepción: la comprensión del propio cuerpo en el espacio; la forma en que queremos estar cómodos en el mundo, pero nunca acabamos de reconciliarnos con la existencia de nuestro ser físico.

Me quedo allí tendido como un amante; su cuerpo es como un espejo del mío. Su espiráculo nunca volverá a abrirse exultante, con la alegría de ser un delfín. No va a escabullirse de la arena, impulsándose con su vigorosa cola para alejarse nadando. Una pátina de descomposición se ha extendido sobre sus ijadas como la pelusa plateada de una ciruela. El cuchillo de Dennis corta la aleta dorsal como indican las instrucciones de su formulario, amputando su punta en capas de piel negra y blanca grasa que parecen dulces de regaliz. Siento el extraño impulso de morder el trozo extirpado. Luego vienen los dientes; cada aguja de marfil dispuesta regularmente a lo largo de la estrecha mandíbula. Según algunos estudios, podrían actuar como una especie de herramienta sónica y ayudar a transmitir el sonido al oído interno del delfín.

Comparado con este complejo animal, yo soy sensorialmente inepto, un ser bobo apenas incapaz de sentir nada. Ella podía oír-ver en las profundidades, detectar anguilas de arena por el calor que emiten y nadar con yubartas; podía relacionarse con su grupo, utilizando su silbido distintivo y los de sus amigos para llamarlos. Podía ecolocalizar a sus compañeros, percibir su estado emocional, saber cómo se sentían, casi telepáticamente. Tenía una cultura y se expresaba en un estado de individualismo colectivo, y, como ahora sabemos, exhibía una madurez emocional quizá superior a la nuestra. Pero su aparentemente fácil vida ha llegado a su fin en esta orilla urbana. Los transeúntes preguntan: «¿Qué clase de pez es?». Los camareros se sientan en las escaleras de su restaurante y fuman antes del siguiente turno. En otra época, puede que sus homólogos la hubieran servido a sus clientes. En la década de 1960, el restaurante Sea View tenía yubarta en el menú.

Dennis sierra la mandíbula, liberando los cuatro dientes que la organización para la que trabaja necesita para sus análisis. La hoja dentada chirría contra el hueso; es la peor hora con el dentista que uno pueda imaginarse. Las encías ceden y, de dos en dos, se extraen los dientes. La sangre resbala hasta la arena. El ultraje se ha completado. Una vez embolsadas las muestras y marcadas las ijadas del animal con el acrónimo de la organización, nos marchamos, dejándola sola sobre la playa, lista para mecerse en la próxima marea, como si las reconfortantes olas pudieran devolverle la vida.

Vivos o muertos, todos adoptamos la misma postura; la misma forma en que mi madre posaba sentada de joven en una fotografía de color sepia en el jardín de su casa familiar suburbana, descansando su peso sobre una mano en la silla mientras se vuelve a medias hacia la cámara, como las estrellas de cine que había visto; la misma forma en que se sentaría en la última fotografía que yo tomaría sesenta años más tarde en nuestro jardín, apenas a kilómetro y medio de allí, adoptando la misma posición; la misma postura que, comprendo, yo también adopto al sentarme y volverme hacia una cámara que no está ahí.

Fuera, en la bahía, los barcos atracados actúan como veletas, moviéndose y girando según la dirección del viento. Miro desde mi terraza el horizonte. Es mi barómetro. Si está liso, iremos a ver ballenas; si está ondulado e irregular, quizá no. Hoy está plano. Así que zarpamos.

No hay nada tan excitante como la creciente emoción cuando el barco se prepara para salir del puerto, cargada con la perspectiva del día por delante. Incluso amarrado al muelle, el Dolphin VIII es un barco con su propio ímpetu, como si fuera a marcharse haya o no haya alguien a bordo; una gran masa chirriante de láminas de metal y motores que zumban abajo, una poderosa conexión industrial con la resistencia de las agitadas aguas. Cuando subo con la tripulación —el pescador trocado en capitán, el taciturno primer oficial, la poeta naturalista, los cocineros de Europa del Este con futuros profesionales en sus países—, me siento un perpetuo extraño, por mucho que haya navegado en estos barcos y observado las mismas ballenas durante quince años. Nadie está seguro de su lugar aquí, nadie está libre de duda: la tripulación solo trabaja si hace buen tiempo y hay clientes que les paguen el sueldo. Tiempo, trabajo, gente, ballenas: todo forma una incómoda alianza, un nervioso contrato redactado sobre un mar cambiante, acordado por un fin común. Al menos durante unas horas.

Tras un largo y glaciar invierno, el Cabo ha resucitado. Cuando miro detenidamente las aguas verdes, el motivo se hace evidente: campos de plateadas anguilas de arena, levantadas a millones del lecho marino por el sol, nadan ahora en escurridizas marañas, yendo a un lado u otro como una gran masa, justo bajo la superficie. Estos delgados peces son la base de una cadena alimenticia; su llegada también anuncia las multitudes que pronto abarrotan las calles de la ciudad.

Media hora después de echarnos a la mar, hay un frenesí. Alcatraces atlánticos se abalanzan sobre el cebo como torpedos blancos y amarillos. Una bandada de colimbos, con picos afilados como tacones de aguja y alas moteadas de un verde oleoso, trabajan con la misma fuente. Las marsopas del puerto asoman entre las olas; las focas grises flotan como botellas.

De repente, algo mucho más grande aparece en las aguas de cuarenta y cinco metros de profundidad que llevan a Race Point: la dorsal curva de una ballena de aleta. A pesar de su tamaño y de su espalda negra, demasiado grande para pertenecer a un mero animal, también se alimenta de peces apenas mayores que mi dedo. Se le unen un par de ballenas minke, rorcuales aliblancos de tamaño más modesto con el vientre extrañamente plisado. Luego, a medida que el barco se adentra en la gran llanura submarina del banco de Stellwagen, bajo el ancho cielo atlántico, el océano entra en erupción de nuevo con los soplidos de docenas de yubartas, que regresan de pasar el invierno en el Caribe.

Y entonces, estamos sobre ellas, junto a mil delfines del Pacífico de costados blancos que se entrecruzan, entrando y saliendo, mientras las grandes ballenas atrapan las anguilas de arena en sus redes de burbujas, elevándose entre los peces acorralados con las bocas muy abiertas; sus gargantas son como gomosas concertinas, con percebes entrechocando en sus pliegues como castañuelas. Las gaviotas se posan en las narices de las ballenas para picotear sus sobras. Y, cuando parece que en el paisaje no caben más depredadores, llega una docena de ballenas de aleta que se lanzan de lado, mostrando las erizadas barbas que emergen de sus mandíbulas.