- -

- 100%

- +

En el mar, cientos de eíderes y serretas se mecen sobre las olas. Deben de ser de los animales más resistentes del mundo, estos patos marinos, siempre sobre las gélidas aguas, haciendo gala de su resistencia y resignación. En el extremo norte de Herring Cove —a sotavento de la corriente de resaca de Race Point, donde el mar se oscurece y se convierte en océano—, hay una barra de arena en la que se forma una laguna temporal cuando sube la marea. En la canícula, sus aguas están maravillosamente tibias e invitan a nadar, lánguidas como una piscina en el Mediterráneo, aunque en una ocasión me llevé un susto al ver media yubarta debajo de mí, con su gran y nudosa aleta blanca saludándome desde el arenoso fondo, como si la sal marina hubiera preservado ese trozo de cadáver. Hoy, la marea se va rauda y me llevaría rápidamente mar adentro.

La punta redondeada del Cabo es una rizada zona de atracción que se beneficia de los sedimentos de la deriva litoral; cambia constantemente y revela restos de naufragios que asoman insospechadamente entre las dunas. Después de que las tormentas del invierno destruyeran la mayor parte del aparcamiento —dejaron su asfalto colgando en pedazos, como si fuera lava sedimentada sobre la arena—, un trozo de barco, que ha emergido de su retiro, aparece en la orilla. ¿Ha sido arrastrado allí o la tormenta simplemente lo ha desenterrado? ¿Llevaba allí todo el tiempo mientras yo caminaba, con sus curvas y cuadernas enterradas bajo mis pies, desgastadas y erosionadas por las décadas que han rodado por el fondo del mar esperando a ser reveladas como una enorme ballena de madera? Puede que sean los restos de un barco del siglo xx o de un drakkar vikingo. Las astilladas maderas y las curvadas cuadernas de roble están recubiertas de una capa de algas verde esmeralda, piezas huidas de algo cuya forma solo podemos intuir.

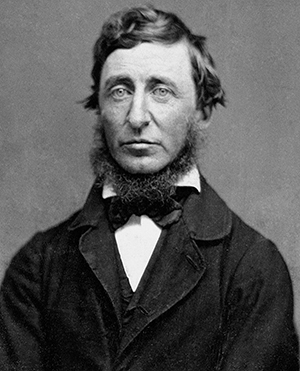

«¡Los anales de esta voraz playa! ¿Quién podría escribirlos, sino un marinero náufrago? ¡Cuántos la han visto solamente en peligro y afligidos por la angustia, el último trozo de tierra que jamás contemplarían sus mortales ojos! ¡Piensen en la cantidad de sufrimiento que ha presenciado esta franja! Los antiguos la habrían representado como un monstruo marino con las mandíbulas abiertas, más terrible que Escila y Caribdis», escribió Thoreau cuando caminaba de un extremo al otro del Cabo Cod entre 1849 y 1857, perpetuamente atraído a este lugar intermedio.

Mientras se dirigía hacia Provincetown, Thoreau vio unos huesos blanqueados dispuestos sobre la playa kilómetro y medio antes de llegar a ellos. Solo cuando se acercó comprendió que eran humanos y que tenían trozos de carne seca pegados. Una señal de que, «en la playa de un mar norteño», como si fuera una premonición de su propia muerte, Shelley ya había predicho: «Una pila solitaria / una calavera y siete huesos secos, / dispuestos junto a las piedras».

Durante otro paseo, Thoreau recibió noticias de dos cuerpos que habían encontrado en la orilla, un hombre y una mujer corpulenta: «El hombre llevaba puestas unas botas gruesas y, aunque le faltaba la cabeza, “estaba al lado”. Al descubridor de aquella escena le llevó semanas sobreponerse. Quizá fueran marido y mujer, y a quienes Dios había unido, las corrientes del océano no habían osado separar». Como las víctimas del Titanic, algunos cuerpos acababan «comprimidos y se hundían» en el mar; otros quedaban enterrados en la arena. «Un naufragio tiene más consecuencias que el aviso del asegurador —dijo Thoreau—. Puede que la corriente del golfo devuelva a algunos a sus orillas nativas o los deje caer en alguna remota caverna del océano, donde el tiempo y los elementos escribirán nuevos acertijos con sus huesos». Yo veo el mismo mar en sus ojos, ojos que parecen observar el mar perpetuamente; lo que encuentra y lo que pierde.

Cerca de cuatro mil barcos han naufragado a lo largo de la costa exterior del Cabo, desde el Sparrowhawk, que embarrancó en Orleans en 1626, cuyos supervivientes fueron acogidos por los Peregrinos en Plymouth, al barco británico Somerset, cuyo destino se torció frente a Race Point en 1778, en la guerra de Independencia, después de haber combatido en la batalla de Bunker Hill, al irse a pique en la arenosa barra frente a Race Point. Veintiuno de sus marineros y soldados se ahogaron y más de cuatrocientos hombres fueron hechos prisioneros y enviados a Boston. Los habitantes de Cabo Cod que los escoltaban abandonaron a medio camino, cansados de que sus prisioneros les preguntaran: «¿Falta mucho todavía?». El Somerset ha aparecido en todos los siglos desde entonces, en 1886, 1973 y 2010; un barco fantasma, una especie de Holandés Errante varado. En la década de 1940, un escritor afirmó que docenas de personas habían visto «fantasmas en las inmediaciones, fantasmas de los marineros británicos». El barco se mantiene bajo soberanía británica; quizá debería reclamarlo para mi reina.

Mientras tanto, otros pecios yacen como máquinas del tiempo. Thoreau vio el fondo del mar «sembrado de anclas, algunas más profundas y otras menos, y alternativamente cubiertas y descubiertas por la arena, quizá todavía amarrado con un cable de metal, y ¿dónde está el otro extremo?».

«Tantos relatos inconclusos que continuar en otra ocasión —escribió—. Así, si tuviéramos campanas de buceo adaptadas a las profundidades espirituales, veríamos anclas enganchadas a sus cadenas, gruesas como anguilas en vinagre, retorciéndose en vano en el terreno en el que están clavadas. Pero no es tesoro para nosotros lo que otro hombre ha perdido; más bien lo es buscar lo que ningún otro hombre ha encontrado o puede encontrar».

Ruinas y arruinados: se funden en uno, un amasijo de hombre y tierra, de barco y mar. Pienso en Crusoe, abandonado en la orilla esperando los pasos de Viernes, y las olas rompiendo sobre una lastimera banda sonora de la década de 1960; en Ismael, otro huérfano, aferrado a un ataúd construido para Queequeg que le sirve de salvavidas; en ballenas varadas y también en humanos varados. Y oigo a mi padre cantar: «Mi bella está al otro lado del océano, mi bella está al otro lado del mar, mi bella está al otro lado del océano, ojalá vuelva mi bella a mí». Yo oía «cuerpo» en lugar de «bella».16

En los tiempos en que Thoreau visitó el Cabo, una media de dos barcos al mes naufragaban durante las tormentas de invierno, especialmente en las engañosas barras frente a Race Point y Peaked Hill, donde bancos de arena siguen el borde del océano. Las rugientes olas rompen sobre la elusiva y móvil plataforma y, por la noche, relucen al recordar las vidas que han tomado. Y todo esto sucedía cerca de la costa.

—¡Ha embarrancado un barco! ¡Todo el mundo ha muerto!

Estas tempestades no eran conjuradas por un mago, ni había duendecillos a mano que guiaran a los supervivientes a un lugar seguro. Por lo general, los marineros no sabían nadar —en parte, por superstición («Lo que el mar quiere, lo tomará») y, en parte, por un motivo práctico, pues sabían que, a la deriva en alta mar, nadar solo serviría para prolongar la agonía—. Los intentos de salvar a los náufragos eran a menudo derrotados por los elementos. Los aspirantes a salvavidas tenían que limitarse a mirar y esperar que las tormentas amainaran y, para entonces, ya era demasiado tarde. Lo único que podían hacer era recuperar cuanto pudieran de los restos. En el excéntrico museo Highland Light —cuyo edificio es un hotel de 1906 construido a la sombra del faro en ese promontorio asolado por el viento, uno de los lugares más turbadores que he visitado jamás—, una hilera de variopintas sillas procedentes de muchas catástrofes se ofrece como testimonio de las almas perdidas y de la domesticidad rescatada de los pecios: una triste fila de asientos disparejos, dispuestas contra una pared como en una fiesta de estudiantes. Arriba, habitaciones con puertas de establo a lo largo de un pasillo estrecho y poco iluminado parecen todavía ocupadas por esporádicos huéspedes; algo en la oscuridad al final del pasillo hace que me marche de allí.

Aquellos que conseguían llegar a la orilla podían morir congelados en esta tierra de nadie, sin esperanza de alcanzar las viviendas del interior, lejos del mar embravecido. En 1797, la Sociedad Benéfica de Massachusetts erigió «casas humanitarias», una serie de cabañas equipadas con paja y cerillas para ofrecer refugio y calor a los supervivientes. Sus ecos todavía se escuchan en las cabañas dispersas entre las dunas: toscas construcciones hechas de madera gris y listones recuperados de la playa, como si hubieran sido erigidas por los marineros perdidos. Incluso en la ciudad, curvas y curvatones rescatados de los barcos se utilizaban para apuntalar las casas y protegerlas de las tormentas que traían los restos hasta aquí; Thoreau anotó haber visto verjas trabadas con costillas de ballena.

Otros peligros, visibles e invisibles, se ocultan entre las contradictorias aguas. Los vecinos del lugar previnieron a Thoreau de que «uno no se baña en el Atlántico, por la resaca y los rumores de tiburones», y los guardas del faro de Truro y Eastham le aconsejaron que no nadara entre la espuma. Ellos no lo harían ni por todo el oro del mundo, «pues en ocasiones veían cómo el mar arrastraba a los tiburones a la arena, donde se estremecían unos instantes». Thoreau no daba crédito, aunque él mismo vio un pez de casi dos metros nadando a apenas nueve metros de la orilla. «Era de color marrón pálido, singularmente traslúcido e indistinguible en el agua, como si la naturaleza en pleno fuera cómplice de este hijo del océano». Lo vio meterse en una cala, «o bañera», en la que él había estado nadando, donde el agua solo tenía alrededor de metro y medio de profundidad, «y, tras explorarla con parsimonia, se marchó». Impertérrito, Thoreau continuó nadando, «aunque observando desde la orilla si la caleta estaba ocupada».

Para el filósofo, esta orilla parecía «más llena de vida, que era más valiosa que la de la bahía, como un agua carbónica natural»; su estado salvaje le proporcionaba una carga a través de ese sentido de la vida y la muerte. Abajo, en la playa Ballston, donde Mary y yo nadamos a menudo fuera de temporada, con las focas y las ballenas alimentándose al otro lado de la barra de arena, la poderosa resaca trata de arrastrarnos. No hace mucho que un hombre que nadaba aquí con su hijo fue atacado por un gran tiburón blanco. Hay carteles que advierten a los nadadores que no deben acercarse a las focas, los auténticos objetivos de los tiburones. Recientemente, un pescador me mostró en su teléfono una fotografía tomada en Race Point. Un gran tiburón blanco emerge cerca de la orilla, tan cerca que apenas está en el agua, y atrapa entre sus dientes a una gran foca gris. Pongo mi trémulo cuerpo en ese tierno mordisco, «la blanca y deslizante fantasmalidad de sosiego de esa criatura […], la blanca y silenciosa calma mortal de este tiburón» que discernió Ismael. Todavía nado allí, a pesar de la advertencia de Todd Motta: «Esa no es forma de morir». El agua es tan dura y fría como siempre. Llegará un día, pienso, en que no saldré de ella.

En su libro La tormenta perfecta, la historia del temporal que azotó Nueva Inglaterra en 1991, Sebastian Junger detalla cómo se ahoga un ser humano: «El instinto de no respirar bajo el agua es tan fuerte que se impone a la tortura de que se acabe el aire». El cerebro, desesperado por mantenerse en funcionamiento hasta el último aliento, no dará la orden de inspirar hasta que casi haya perdido la consciencia. Llegado a ese punto, cede. En los adultos, esto ocurre al cabo de unos ochenta segundos. Es una decisión drástica, un último y fatal intento de sobrevivir, como cuando un delfín enfermo decide vararse en vez de ahogarse impulsado por algo que habita en lo más profundo de su identidad de mamífero, «una especie de optimismo neurológico —en palabras de Junger—, como si el cuerpo dijera: “Contener la respiración nos está matando; puede que el hecho de respirar no acabe con nosotros, así que más vale respirar”».

Al dejar pasar agua en vez de aire, los pulmones humanos se inundan rápidamente. Pero la falta de oxígeno ya habrá creado, en los últimos segundos, la sensación de que la oscuridad se cierne, como si se cerrase la apertura de una cámara. Imagino esa luz batiéndose en retirada, cómo las profundidades me atraen y quedo atrapado entre la vida que dejo y la eternidad a la que accedo. Sabemos, gracias a los que han vuelto de entre los muertos, que «el pánico que siente una persona que se ahoga está mezclado con una extraña incredulidad por que eso le esté sucediendo realmente». Sus últimos pensamientos deben de ser, dice Junger: «Esto es ahogarse. Así es como acaba mi vida».

Y, en ese momento final, ¿qué? ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Apagué el gas? «Puede que la persona que se ahoga sienta que es la última y mayor estupidez de su vida». Un hombre que casi se ahogó, un doctor escocés que navegaba en un vapor a Ceilán en 1892, dejó constancia del combate de su cuerpo luchando por los últimos restos de oxígeno, de cómo sus huesos se retorcían por el esfuerzo, solo para que estas sensaciones dieran paso a una gran placidez cuando el dolor desapareció y comenzó a perder la consciencia. Recordó, en ese mismo instante, que su antiguo profesor le había dicho que ahogarse era la manera menos dolorosa de morir, «como caer sobre un prado verde a principios de verano».

Es esa euforia la que hace que sea una muerte estética que no profana el cuerpo y deja un bello cadáver, como si el mar quisiera conservarlo para la eternidad. Hay un tentador impulso a hundirse en el mar, pues parece una forma limpia y arbitraria de partir. En un instante estás aquí, al siguiente en otro mundo: es una transición, no una destrucción.

En su viaje de Nueva York a Inglaterra en 1849 en el barco Southampton, Melville vio a un hombre en el mar: «Por un instante, pensé que estaba soñando, pues nadie más parecía ver lo que yo veía. Al momento grité: “¡Hombre al agua!”». Le asombró que ninguno de los pasajeros ni de los marineros pareciera tener prisa por salvar al hombre. Lanzó el aparejo del esquife al agua, pero la víctima no pudo, o no quiso, agarrarlo.

Todo el incidente se desarrolló de una forma extraña y amortecida, como si nadie se hubiera dado cuenta o estuviese preocupado, ni siquiera el propio hombre en el agua.

«Su conducta fue incomprensible; podría haberse salvado si así lo hubiera querido. Me impresionó la expresión de su rostro en el agua. Era de felicidad. Al final se deslizó bajo la popa del barco y todo el mundo dijo: “¡Está muerto!”».

Melville corrió al pasamanos de popa y vio que el hombre se alejaba flotando: «Vi unas pocas burbujas y desapareció. No se bajó ningún bote, ni se redujo ninguna vela, apenas se hizo ruido alguno. El hombre se ahogó como un cabestro».

Melville se enteró después de que el hombre había declarado en múltiples ocasiones que pensaba saltar por la borda; antes de hacerlo, había intentado arrastrar con él a su hijo, en brazos. El capitán dijo que había sido testigo de al menos otros cinco incidentes como aquel. Cuando se intentaba salvar a su marido, una mujer había dicho que no hacía falta y que, «cuando se hubiera ahogado, habría hombres de sobra para escoger».

Medio siglo después, en 1909, Jack London —que era un gran admirador de Melville— publicó Martin Eden, una novela semiautobiográfica sobre un joven y rudo marinero que se convierte en escritor. London, hijo de un astrólogo y de una espiritista, nació en San Francisco en 1876. Llevó una vida errante como marinero, mendigo y buscador de oro. Se describió a sí mismo como una «bestia rubia», un hombre de acción, la primera persona que llevó el surf de Hawái a California; también se convirtió en el escritor mejor pagado del mundo con libros como La llamada de lo salvaje, El lobo de mar y Colmillo Blanco. Pero el mayor logro de su vida, dijo, había sido pasar una hora al timón de un barco cazador de focas durante un tifón: «Con mis propias manos había conseguido dominar el timón y conducir cien toneladas de madera y acero a través del viento y de millones de toneladas de agua».

London escribió Martin Eden mientras navegaba por el sur del Pacífico, intentando escapar a su propia fama; The New York Times publicó: «se teme que jack london haya desaparecido en el pacífico» cuando no llegó en la fecha prevista a las Marquesas, las remotas islas en las que Melville había abandonado su barco en 1840. En el libro de London, Eden, el hombre hecho a sí mismo, cínico sobre su recién lograda fama, vislumbra el suicidio en las primeras horas de la mañana. Recuerda los versos de Longfellow: «El mar es silencioso y profundo, / todo en su seno duerme, / un solo paso y todo ha terminado, / un salto, unas burbujas y se acabó». Y decide dar ese paso. A medio camino de las Marquesas, abre el ojo de buey de su camarote y se cuelga de él sobre el mar.

Aferrado al marco con las puntas de los dedos, Eden siente las olas en sus pies. La espuma asciende para tirar de él. Se suelta.

Todo en su fuerte constitución lucha contra ese acto de autodestrucción. Cuando llega al agua, empieza a nadar; sus brazos y piernas se mueven sin que intervenga su voluntad, «como si fuera su intención nadar hasta la tierra más cercana, a unas mil millas de distancia». Un atún muerde su níveo cuerpo. Él se ríe a carcajadas. Trata de inspirar el agua, «profunda, deliberadamente, como uno se entrega a la anestesia». Pero incluso cuando empuja su cuerpo hacia abajo verticalmente, hundiéndose como «una estatua blanca en el mar», es devuelto a la superficie, «a la claridad de las estrellas».

Finalmente, Eden llena los pulmones de aire y se sumerge de cabeza, más allá de los luminosos atunes, tan hondo como puede. De su cuerpo salen cientos de burbujas. Es consciente de una intermitente luz brillante, como un faro en su cerebro. Siente que cae por una escalera interminable: «Y en algún lugar del fondo, se sumió en la oscuridad. Hasta ahí supo. Se había sumido en la oscuridad. Y, en el mismo instante en que supo, dejó de saber». Eden, este atractivo marinero cuyo cuerpo se describe como sólido, impecable y bronceado, es comprimido por el peso y la oscuridad del mar; se queda dormido en su lecho, tan quieto que ni sacudiéndole el hombro se le podría despertar. Ha sido sacrificado en el altar de sus ideales, de su propia masculinidad. London dice que su novela trataba sobre un hombre que tenía que morir, «no por su falta de fe en Dios, sino por su falta de fe en los hombres». Su escritura es tan vívida que recuerda su propio intento de ahogarse siendo joven en la bahía de San Francisco, cuando «me obsesioné con cierta delirante fantasía de irme con la marea». Escribió: «El agua estaba deliciosa. Era una forma de morir digna de un hombre».

He vivido momentos en el agua que he sentido que podían ser los últimos. Una oscura tarde de noviembre nadaba frente a Brighton, a la sombra de su quemado West Pier, mientras una bandada de estorninos volaba encima de mí sobre las herrumbrosas costillas del muelle. Hasta que no entré en el agua, no me di cuenta de la fuerza de la resaca, ni de que me atraparía y tomaría el control a medida que nadase, volteándome para luego arrastrarme a la superficie de nuevo.

Había perdido el control sobre el mundo. Los pesados guijarros de la playa rodaban sobre el fondo debajo de mí y, en la creciente oscuridad, cuando las farolas se encendieron en el paseo marítimo, pensé en lo banal que sería morir a la vista de una carretera de dos carriles, frente a una hilera de tiendas de pescado con patatas y de hamburgueserías. Y me pregunto, cuando esté muerto, qué pensamientos quedarán en mi cabeza, como si fuera la caja negra de un avión estrellado.

En otra ocasión, en la bahía occidental de Dorset, bajo sus monumentales acantilados, la resaca me jugó una mala pasada similar. Pronto me di cuenta de lo que había hecho e intenté salir del agua. De nuevo, fui volteado por mi impudicia y enviado bocabajo contra los guijarros; mis facciones quedaron aplastadas como si fuera una momia del pantano. Mark me dijo que así era como los surfistas se herían en la cara, y esa tarde, en la ciudad, alguien me advirtió de que aquella playa era tristemente célebre: hacía unos meses un joven se había ahogado allí.

Y yo pensé en el momento en que sacaron el cuerpo de Virginia Woolf del río, como si su muerte fuera la culminación de todas sus palabras, dirigiéndose inexorablemente hacia el mar.

Es extraño regresar a los libros que eran lectura obligatoria en la universidad, con sus lomos incólumes forrados de plástico transparente para protegerlos contra el futuro, preservados para un tiempo en que de verdad pudiera entenderlos, aunque sus páginas estén ahora enmarcadas por viñetas marrones, como si el sol hubiera penetrado por sus bordes cerrados. Esperan que los abra, que los devuelva a la vida, familiares, extraños y peligrosos, como si los leyera por primera vez.

Al faro está ambientada en las Hébridas, pero se alimenta de las vacaciones de la infancia de Woolf en Cornualles y de los recuerdos de su madre victoriana. La señora Ramsay oye y siente cómo las olas se transforman «en un fantasmal tamborileo que imitaba inexorable el ritmo de la vida»; le hacen pensar «en la destrucción de la isla y su desaparición bajo el mar». Por la noche, mientras sus invitados se sientan en la mesa a la luz de las velas, ella mira por las ventanas sin cortinas hacia el oscuro y ondulado espejo —«un reflejo en el que las cosas temblaban y desaparecían, como en un mundo acuático», como si todo el mundo estuviera en el mar—, y piensa en ella misma como una marinera que, si se hubiera hundido su barco, «habría dado vueltas y más vueltas hasta encontrar reposo en el fondo del mar». A lo lejos, el faro se yergue alto y blanco sobre la roca.

Para Woolf, el agua poseía un poder ambivalente. Una noche de luna, cuando era joven, ella y Rupert Brooke nadaron desnudos en el río Cam en la reserva de Byron’s Pool, llamada así en honor del poeta, que nadaba allí cuando vivió en Cambridge. Brooke se sentía orgulloso de su improbable y byrónica habilidad de emerger del agua con una erección. Más adelante, Woolf se unió a Brooke y a sus neopaganos, como ella los llamaba, cuando acamparon en Dartmoor y nadaron en el Teign, el río de los páramos. Virginia, puritana y liberada a la vez, no se sentía del todo cómoda con esos intentos de estar en comunión con la naturaleza; su futura biógrafa, Hermione Lee, lamentaría que las fotografías que le tomaron allí desnuda no hayan sobrevivido.

Woolf —solo una «o» de más para no ser ella misma un animal, una loba virgen—17 tenía una relación con el mundo natural paradójica a la par que depredadora. La naturaleza no tenía sentimientos, seguía su curso. La playa no ofrecía ningún consuelo. En Al faro, tras una escena en la que «el mar se agita y se rompe y, en el caso de que algún durmiente, con la esperanza de encontrar en la playa respuesta para sus dudas, o un compañero para su soledad, aparte de la ropa de la cama, y descienda solo para pasear por la arena [a] hacerle a la noche esas preguntas sobre causas y motivos, sobre el cómo y el porqué que tientan al durmiente a abandonar su lecho en busca de respuesta», descubrimos, casi de pasada, que la señora Ramsay ha muerto. Después, el mar parece apoderarse de la casa, como la muerte se ha apoderado de los Ramsay. De sus ocho hijos, Andrew muere en la guerra y Pru fallece dando a luz. La madre de la propia Virginia, Julia, había muerto a los cuarenta y nueve años, y su hermano Thoby, de fiebre tifoidea cuando tenía veintiséis. Para Woolf, el agua significaba tanto muerte como vida.

El resto de miembros de la familia Ramsay y de sus amigos regresa diez años después. La casa, antes tan llena, está vacía; los elementos amenazan con dominarla. Esperamos que el diluvio de la guerra la haya arrastrado consigo, pero la rescata su ama de llaves, a quien la señora Ramsey se aparece como «una débil y vacilante imagen», una especie de fantasma, «como un rayo amarillo o el círculo al extremo del catalejo, una dama con un sobretodo gris, inclinándose sobre las flores». El recuerdo es eléctrico, casi cinematográfico: Julia, la madre de Virginia, fue fotografiada por su tía, Julia Margaret Cameron, en más de cincuenta ocasiones, mostrando un perfil o el otro. Su pelo liso, los ojos glaucos y la extraña expresión ausente son los mismos que los de su hija. Viste un traje negro con puños y cuello blanco, retratada en el camino a Freshwater, moviéndose en sus ropas negras; luego quieta, detenida en el instante, o retornando la marcha, «los pesares estelares de ojos inmortales».18