- -

- 100%

- +

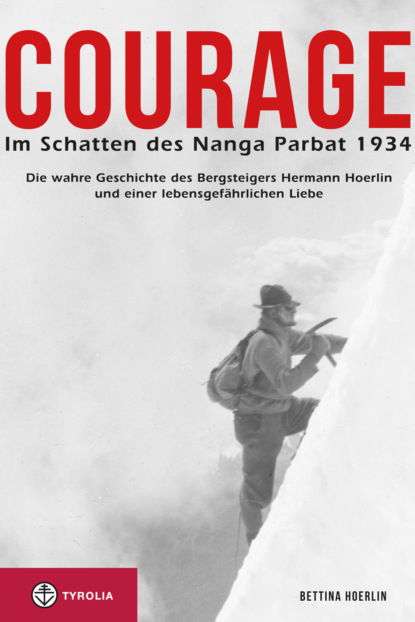

Neben der Besteigung des „Kantsch“, wie der Berg unter den deutschen Bergsteigern hieß, wollten die Expeditionsteilnehmer wissenschaftliche Forschungen auf dem Gebiet der Geologie, Topografie, Meteorologie und Medizin durchführen. Ponys trugen die dafür notwendige Ausrüstung. Zusammen mit der Bergausrüstung und den Lebensmitteln kamen 180 ansehnliche Kisten mit einem Gesamtgewicht von rund sechseinhalb Tonnen zusammen. Einige Ausrüstungsgegenstände erscheinen angesichts des heutigen technischen Fortschritts geradezu lachhaft. Bergschuhe mit 60 Nägeln in der Sohle wogen sechseinhalb Pfund (2,95 kg) pro Paar, Steigeisen vier Pfund (1,8 kg). So trug ein Bergsteiger allein an den Füßen eine Last von zehneinhalb Pfund (4,77 kg)! Die dicken Expeditionspullover (mit Abzeichen) wogen 1,2 kg. Zelte bestanden aus schwerem Segeltuch, zum Abspannen dienten Holzpflöcke. Auch die Schäfte der wuchtigen Eispickel waren aus Holz. Jeder Bergsteiger genoss den Luxus eines Privatzelts und verspeiste Konserven mit Delikatessen wie Kaviar oder Gänseleberpastete – gut gemeinte Spenden von Firmen, die sich aber weniger nach den Bedürfnissen der einzelnen Bergsteiger richteten. Aber mit zunehmender Höhe sank der Appetit auf derartige Köstlichkeiten sowieso.

Damals herrschte im Allgemeinen ein Mangel an Informationen, was im Bergsteigen „Usus“ war, und das Wissen über die Bedingungen im Himalaya war minimal. Einige erste Erkundungen des Kangchendzönga-Gebiets und möglicher Aufstiegsrouten waren für die IHE von beschränktem Nutzen.32 Die einzige verfügbare Karte der Region stammte aus dem Jahr 1922 und war vom Leiter der indischen Landvermessung erstellt worden. Die IHE erwarb einige Exemplare zur Orientierungshilfe, das Stück für etwas mehr als eine Rupie.33 Eine solche Karte hängt heute an der Wand meines Arbeitszimmers. In ihrer Schönheit und den verschlungenen Details gleicht sie einem feinen indischen Druck. Kurven zeigen Geländeformen und Höhen an; dickere Linien Eisenbahnstrecken, Kamel- und Maultierpfade, und die am stärksten gezeichneten Linien markieren Bezirks-, Staats- und Landesgrenzen. Ebenfalls eingezeichnet sind Klöster, Tempel, Festungen, Hängebrücken, Teegärten, Hütten, Weideflächen und Gletscher. Aus der Karte sprechen Geschichte und Geografie.

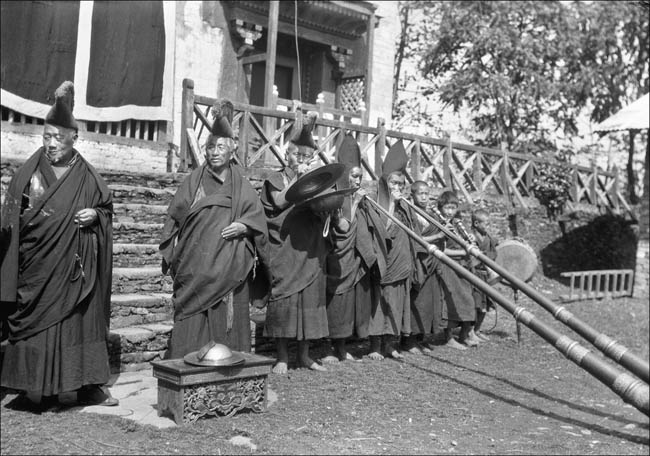

Hohepriester spielen im Kloster Pemayangtse auf ihren langen Hörnern.

Während der nächsten drei Wochen passierte die Expedition winzige Dörfer mit einheimischer Bevölkerung. Es ist schwer vorstellbar, wer hier seltsamer wirkte: die europäischen Eindringlinge mit ihren scheinbar unerklärlichen Zielen – oder die lokalen Lamas (Hohepriester), Mönche, Hirten und Dorfbewohner mit ihren scheinbar unerklärlichen Leben. In einem Kloster wurde der Expedition ein Teufelstanz dargeboten. Dabei waren sie sich allerdings unsicher darüber, ob das wilde Getanze in grotesken Tiermasken und kunstvoll geschmückten Kostümen nun die bösen Geister des Kangchendzönga vertreiben sollte – oder die Europäer. Später spielte ein Orchester der Mönche auf dreieinhalb bis viereinhalb Meter langen Hörnern, die stark den Alphörnern der Almhirten in Europa ähnelten. Umgekehrt spielte die Expedition deutsche Kabarett-Lieder und Musik auf einem Grammophon, wobei sich das einheimische Publikum köstlich über das rätselhafte Beispiel westlicher Erfindungsgabe amüsierte.

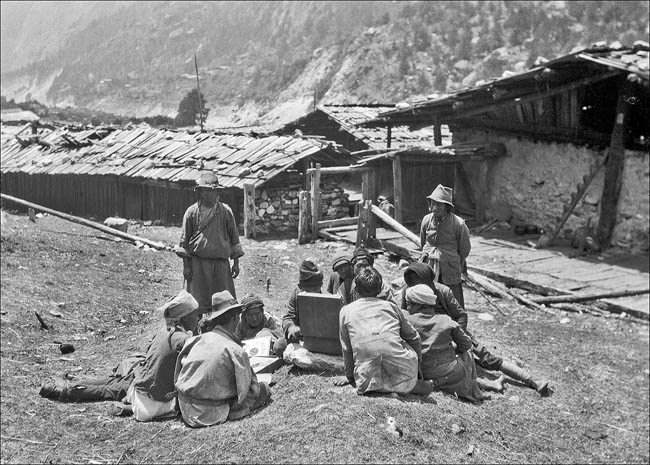

Die Töne von Kabarett-Musik aus dem Grammophon der Expedition unterhalten nepalesische Dorfbewohner.

Als die IHE schließlich das Basislager 3000 Meter unterhalb des Gipfels erreichte, sahen die Bergsteiger die einzigartige Herausforderung des Himalayas. Mit den Worten von Smythe war „der Vergleich zwischen den Alpen und dem Kangchendzönga, wie wenn man einen Pygmäen mit einem Riesen vergleicht“. Der Koloss schien sich vorzüglich hinter unglaublich steilen Eiswänden und unablässigen Lawinen zu verschanzen, die Tag und Nacht hinabdonnerten. Einmal zählte der Arzt der Expedition zwischen 8 Uhr morgens und 10 Uhr abends 64 Lawinen, also eine alle dreizehn Minuten.34 Um der gewählten Aufstiegsroute zu folgen, mussten die Bergsteiger eine 300 Meter hohe, teils senkrechte bis überhängende Eiswand überwinden.

Es ist nie eine leichte Arbeit, Stufen im Eis zu schlagen, die groß genug für beladene Träger sind; in einer Höhe von 6400 Metern ist es besonders zermürbend. Nachdem sie sich sieben Tage lang mit der Arbeit abgewechselt hatten, hatten die Bergsteiger es beinahe geschafft. Dann geschah die Katastrophe. Ein gewaltiges Eisstück löste sich aus der Wand, stürzte hinab und löste eine Lawine aus. Diese verfehlte etliche Bergsteiger nur knapp – und es war geradezu ein Wunder, dass nur ein Todesopfer zu beklagen war: Chettan, ein angesehener Träger, der Schneiders persönlicher Sherpa35 gewesen war. Beide hatten nur wenige Meter voneinander entfernt gestanden und es schien anfangs, als wäre auch Schneider ums Leben gekommen. Er hatte aber Glück gehabt.

Nach der düsteren Begräbniszeremonie versammelte Dyhrenfurth die tief erschütterte Mannschaft, um die zukünftige Strategie zu diskutieren. Auch die Nerven der Träger waren zerrüttet. Diese fürchteten, dass die Götter an ihnen, den Abtrünnigen, Rache übten. Einige der Bergsteiger hielten einen Aufstieg zum Kantsch von ihrer gegenwärtigen Position aus für aussichtslos; insbesondere der jähzornige Smythe erhob seine Stimme. Dyhrenfurth jedoch, dessen selbstherrliche Seite zum Vorschein kam, ließ sich nicht beirren. Er, der routinemäßig die schlafenden Bergsteiger mit einem Hornsignal zum Aufbruch rief, war der Meinung, es sei Zeit für einen Angriff, nicht für einen Rückzug. Am nächsten Morgen versuchten Hoerlin, Wieland und Smythe einen anderen Grat – den Nordwestsporn. Der Zustieg führte durch ein steiles Schneecouloir, eingezwängt zwischen einem Wirrwarr von Felsund Eistürmen. Mein Vater führte das letzte Stück der Kletterei. Als er den Ausstieg aus dem Couloir erreichte, begrüßte ihn eine bedrückende Szenerie aus zerborstenen, lockeren Felsen, die ins Nirgendwo führten. Er querte ein kurzes Stück hinaus auf einen zerbröckelnden Vorsprung, drehte sich zu Smythe um und erklärte in perfektem Englisch: „This rock is shit.“ Während seines ganzen Lebens benutzte mein Vater fast nie derartige Flüche, aber diese Situation schien danach zu schreien. Die Route war unbegehbar. Als am Abend ein Schneesturm mit Wucht über das Lager der IHE hereinbrach, wurden alle weiteren Gedanken an eine Besteigung des Kangchendzönga fallen gelassen. Stattdessen bestiegen in den folgenden Tagen einige Mitglieder der Expedition zwei Siebentausender (nach damaligen Messungen)36 – die höchsten Gipfel, auf denen sie bis dahin gestanden hatten.

Um das Gebiet weiter zu erforschen, verlagerte die Expedition anschließend ihr Basislager. Sie umrundete den Kangchendzönga auf einem gefährlichen Gletscher und über den hohen Jongsong La (Pass). Erneut teilten sich Träger und Bergsteiger in kleine Gruppen auf und unternahmen staffelartige Vorstöße. Memsahb verließ als Letzte das Basislager. Anfangs führte sie 20 Träger an, die dann aber mit ihren Lasten vorangingen, während sie wegen Magenkrämpfen nur langsamer vorwärtskam. Nur in Begleitung eines 17-jährigen Trägers kämpfte sich die 38 Jahre alte „Hausfrau“ durch einen heftigen Schneesturm über den 6120 m hohen Pass.37 Vier Jahre später bestieg sie als erste Frau einen Siebentausender, den Sia Kangri (7424 m) im Karakorum. Dieser Rekord sollte 20 Jahre Bestand haben.38

Die beeindruckende Nordansicht des Kangchendzönga-Massivs vom Ostgipfel des Jongsong Peak, © Pradeep Ch.Sahoo/The Himalayan Club.

Die abweisende Gletscherlandschaft des dritthöchsten Berges der Welt, Kangchendzönga

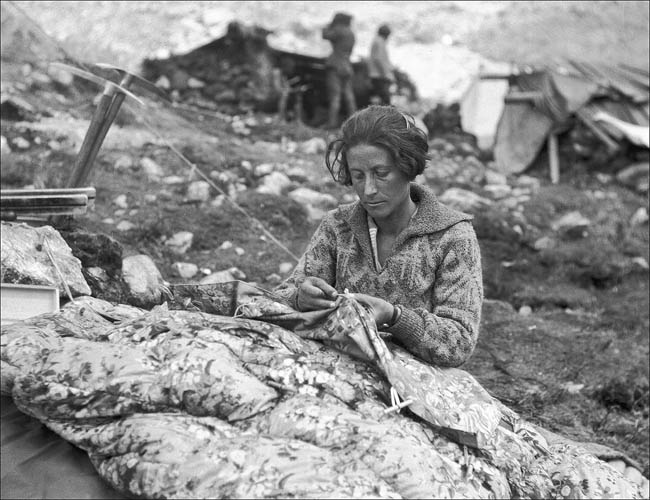

Memsahb sah nicht gerade wie eine Bergheldin aus: Sie war zierlich und adrett und schien eher für die Salons der Intellektuellen ihrer Heimatstadt Breslau als für die Härten einer Expedition gebaut zu sein. Als die Expedition vorüber war, sprach sie über ihre Freude, zu heißen Bädern und weichen Betten zurückzukehren. „Pudern konnte ich mich allerdings nicht, denn ich war einfach schwarz geworden – so dunklen Puder gibt es sicher gar nicht.“39 Hettie stammte aus einer bekannten Familie jüdischer Industrieller und war Meisterin im Damentennis. Sie scheute sich nicht, soziale Konventionen hinter sich zu lassen und die körperlichen Anforderungen und die Unbequemlichkeit einer Himalaya-Expedition auf sich zu nehmen. Dass sie drei junge Kinder zuhause zurückließ, um ihren Mann bei der Erfüllung seines Lebenstraums, dem Bergsteigen im Himalaya, zu begleiten, wurde von vielen argwöhnisch betrachtet. Aber es war erst nach der Expedition, als Memsahb erfuhr, wie negativ die Engländer ihre Teilnahme gesehen hatten. Smythe hatte mehrfach gewarnt, dass Frau Dyhrenfurth nur für Probleme sorgen würde. Als einzige Frau sei sie den Anforderungen des Expeditionslebens nicht gewachsen. Nach und nach belehrte sie ihn eines Besseren. Andere Expeditionsmitglieder hingegen respektierten sie sehr und profitierten von ihren großen organisatorischen Fähigkeiten, die sie selbst ihren alltäglich zu meisternden Aufgaben als Mutter und Hausfrau zuschrieb.40 Pallas zählte zu ihren stärksten Unterstützern; er fand sie warmherzig und fröhlich.

Hettie Dyhrenfurth

Von ihrem zweiten Basislager aus hatte die Expedition Zugang zu mehreren unbestiegenen Bergen, der höchste davon der Jongsong Peak (7483 m). Sein Gipfel war das Dreiländereck von Tibet, Nepal und Sikkim und wartete mit seinen eigenen Herausforderungen auf: starke Winde, Hängegletscher, Eiswände und weicher Schnee, in dem Bergsteiger wie Träger bis zum Bauch versanken. Der bevorstehende Monsun, missmutige Träger und zur Neige gehende Lebensmittel drängten zu einem schnellen Aufstieg. Während sie aufgrund tobender Stürme einige Nächte lang festsaß, hatte die führende Seilschaft Schneider, Hoerlin, Smythe und Wood-Johnson keinerlei Brennstoff mehr – nicht einmal, um Tee zu kochen. Sie ernährten sich von Schokolade und Plum-Pudding. Am 3. Juni riss der Himmel auf und die vier begannen den Gipfelaufstieg von Lager 3. Am Ende hatten nur Pallas und Erwin die Kraft, den höchsten Punkt zu erreichen. Es war der damals höchste bestiegene Berg der Welt.41

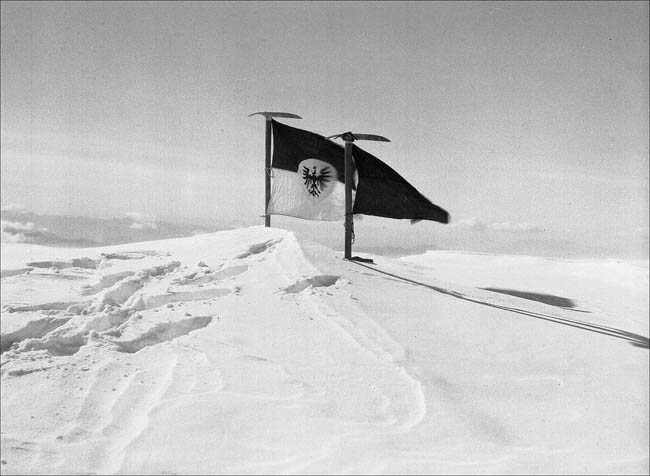

Die Fahnen von Schwaben und Tirol wehen 1930 auf dem bis dahin höchsten bestiegenen Berg der Welt.

Mein Vater schrieb später: „Es ist schwer, die Gefühle zu beschreiben, die uns beim Betreten des Gipfels erfüllten. Vorherrschend war zunächst sicher die Freude über den errungenen Sieg; bald überwog aber die Bewunderung der erhabensten Aussicht, die wir je gesehen haben. […] Nirgends waren wir dem Glauben der Bergvölker – ähnlich dem der alten Griechen und Römer – näher als hier: Auf den höchsten Bergen der Erde ist der Sitz der Gottheit.“42 Die beiden „Jungs aus Hall“ – mein 27 Jahre alter Vater aus Schwäbisch Hall und der 24-jährige Erwin Schneider aus Hall in Tirol – hissten die Flaggen ihrer jeweiligen Bundesländer auf dem Gipfel. Fünf Tage später begrüßten die Flaggen sechs weitere Expeditionsmitglieder, die ebenfalls den Gipfel bestiegen.43 Fünf Jahre später schrieb ein erfahrener Bergsteiger, der Nationalsozialist war, einen giftigen Brief, in dem er meinen Vater verunglimpfte, er habe nicht den „Mut“ gehabt, auf diesem Gipfel des Sieges die deutsche Flagge zu hissen.44 Die spaßige und freundschaftliche Geste von meinem Vater und Schneider war offenbar 1935 ein Schlag ins Gesicht des in Deutschland überhandnehmenden Nationalismus gewesen.

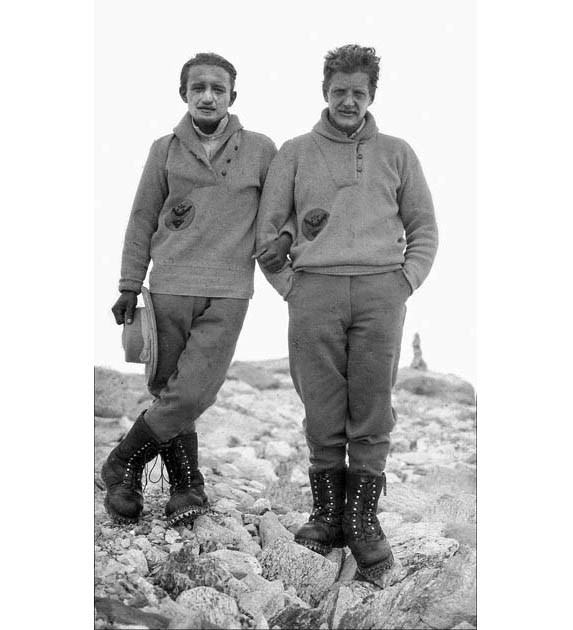

Schneider und Hoerlin müde nach ihrer Besteigung des Jongsong Peak

Im Basislager wurde Pallas’ und Erwins Erfolg mit einigen Runden Rum gefeiert. Die überglückliche Seilschaft plante sofort die Besteigung eines weiteren Gipfels, des Dodang Nyima (7150 m), der zwar etwas niedriger als der Jongsong Peak war, dafür aber technisch schwieriger.45 Nach zwei Tagen Erholung von der Besteigung des Jongsong Peak brachen sie zum Dodang auf und untermauerten damit ihren Ruf als „unersättliches“46 Paar mit „unerschöpflicher Energie“.47 Abermals kamen ihnen ihre ergänzenden Fähigkeiten zugute und ihre unterschiedlichen Stile hielten sich die Waage: Erwins Impulsivität und Beweglichkeit mit Hoerlins Bedächtigkeit und Beständigkeit. An einem kritischen Punkt, der Überkletterung eines schwierigen Überhangs, bemerkte Erwin „zu [des] Freundes seelischer Beruhigung“: „Pass auf, Pallas, gleich werde ich fliegen!“48 Der Moment der Anspannung ging vorüber, mein Vater hielt fest das Seil, mit dem er seinen Partner sicherte. Schneider „flog“ nicht, doch sowohl beim Auf- wie auch beim Abstieg wurden beide nur knapp von etlichen Lawinen verfehlt. Mit typischer Bescheidenheit, die niemandem etwas vormachte, spielte die erschöpfte Seilschaft nach der Rückkehr ins Basislager die Gefahr herunter und berichtete der versammelten Mannschaft von ihrem Erfolg. Mit Tee und Keksen wurden die beiden Bergsteiger gefeiert.

Es war Zeit für die Expedition, zusammenzupacken. Weil sie unbedingt noch ein weiteres Königreich besichtigen wollten, führte ihr Rückweg nach Darjeeling durch Sikkim. Als die Gruppe sich der Hauptstadt Gangtok näherte, wurden sie auf einem Aussichtspunkt von den Dienern des Maharadschas empfangen. Im Schlepptau hatten sie Rennpferde aus dem Reitstall des Herrschers, welche die Bergsteiger auf direktem und schnellem Weg in die Stadt hinabtrugen – ein Abenteuer, welches ihnen mehr Angst einjagte als das Abseilen von jeder Felswand. Am selben Abend bewirtete sie der Maharadscha mit einem üppigen Festmahl in seinem Palast. Es gab viel zu feiern: Pallas und Schneider hatten einen neuen Gipfelrekord aufgestellt. Hettie hatte den Höhenrekord für Frauen gebrochen. Und von den sieben Siebentausendern, die bis zu diesem Zeitpunkt bestiegen worden waren,49 waren allein drei auf das Konto der IHE gegangen. Die Expedition hatte einen bislang unkartierten Gletscher entdeckt und weitere interessante wissenschaftliche Entdeckungen gemacht. Ein weiteres Novum war die Fertigstellung des Films, „Himatschal – Thron der Götter“, der heute als historisch wichtige alpine und kulturelle Dokumentation gilt. Niemals zuvor war eine Kamera im Himalaya den Bergsteigern bis auf einen Gipfel gefolgt und hatte jeden ihrer Atemzüge und Schritte verfolgt.50 Zur damaligen Zeit wurde er ein Klassiker. Gleichzeitig hatte die Expedition auch negative Seiten: Es hatte ein Todesopfer gegeben, Fehler wurden gemacht und nicht alles war reibungslos verlaufen. Vor allem aber blieb der Kangchendzönga unbestiegen.

Smythe blickte mit besonders schlechten Gefühlen auf den Berg zurück: „Der Kangchendzönga ist mehr als unfreundlich; er ist durchdrungen von einem blinden, vernunftlosen Hass gegen Bergsteiger … er unterliegt keinem Gesetz … und zählt zu den gefährlichsten, verzweifeltesten Bergflanken der Welt.“ Seine Schwierigkeiten nahmen mit der Zeit nicht ab. Als der Leiter der erfolgreichen Everest-Erstbesteigung 1953, Sir John Hunt, gefragt wurde, „Was kommt als Nächstes?“, antwortete dieser: „Kangchendzönga … die technischen Probleme der Kletterei und die objektiven Gefahren sind nochmals eine Stufe höher als jene, denen wir am Everest begegneten.“ Zwei Jahre später und 25 Jahre nach dem Versuch der IHE wurde der Kantsch von einer britischen Expedition bestiegen. Aus Respekt vor dem Glauben der Einheimischen hielten die Bergsteiger einige Meter unterhalb des Gipfels an. Für diesen Moment waren die Götter besänftigt.

KAPITEL 3: IN DEN FUSSSTAPFEN VON HUMBOLDT

Als die Bergsteiger aus dem Himalaya zurückkehrten, wurden sie von Presse, Regierungsbeamten, den Freunden und Familien mit Lob und Auszeichnungen für ihre Erfolge überschüttet. Die Deutschen waren gebannt von der Gefahr und dem Glanz des Bergsteigens, ähnlich wie Amerikas Faszination für die Raumfahrt in den 1960er-Jahren. Mitten in wirtschaftlich harten Zeiten und den nachklingenden Folgen des Ersten Weltkriegs war das Land hungrig nach Helden. Nun hatte Deutschland sie gefunden. Über die Bergsteiger brach ein Wirbelwind von Interviews, öffentlichen Vorträgen und Auftritten herein. Gespannt wollten ihre Fans hören, wie es auf dem Gipfel der Welt (oder knapp darunter) gewesen war. Der Film „Himatschal“, der im März 1931 uraufgeführt wurde, war eine hochgepriesene Sensation und trug zum Rummel bei, als er in Deutschland, der Schweiz und Österreich die Kinosäle füllte. Der Film bot dem Publikum völlig neue Bilder von exotischen Kulturen, unfassbaren Höhen und monströsen Schnee- und Eisformationen. Die gefesselten Zuschauer fühlten sich, als hätten auch sie auf Himalayagipfeln gestanden. Der Deutsche und Oesterreichische Alpenverein war stolz auf seine drei Mitglieder – Hoerlin und Schneider, denen die Erstbesteigung des Jongsong Peak gelungen war, und Uli Wieland, dem die Zweitbesteigung glückte – und ehrte sie mit eigens angefertigten Ringen, auf deren Innenseite Jongsong, 1930 eingraviert war. Ich erinnere mich nicht, dass mein Vater jemals diesen oder einen anderen Ring getragen hat. Aber ich weiß, dass er die Auszeichnung in Ehren hielt. Jahre später, als mein erster Sohn heiratete, gab ich ihm die bescheidene Trophäe, die mit einem graugrünen Opal verziert war – eine Farbe, die an die Augen seines Großvaters erinnerte.

Auf der Rückreise hatten Hoerlin und Schneider einen Abstecher nach Ägypten unternommen, wo sie eine andere Art der Kletterei durchführten: Sie bestiegen die Pyramiden, die Tausende Jahre lang die höchsten Gebäude der Erde gewesen waren. Von dort reisten sie weiter nach Palästina und besuchten das Tote Meer, 394 Meter unter dem Meeresspiegel. Und nachdem sie in Venedig wieder europäischen Boden betreten hatten, machten sie auf dem Rückweg nach Deutschland noch einen Umweg und bestiegen als Zugabe noch den höchsten Berg der Schweiz, Monte Rosa, über seine gewaltige Ostwand. Mit 2400 Metern Höhe ist sie die höchste Bergflanke der Alpen, weshalb ihre Dimensionen bisweilen mit dem Himalaya verglichen werden.51 Pallas und Schneider, die zuvor auf einem der höchsten Punkte der Erde und einige Wochen später an einem der tiefsten gestanden hatten, fügten nun eine der höchsten Wände der Welt zu ihrer Liste herausragender Unternehmungen hinzu.

Nach all diesen Abenteuern war es Zeit für Hoerlin, sich anderen Aufgaben zu widmen. Er war gereift, sicherlich durch seine Reisen, aber auch durch den Mantel des Rekordhalters. In seinen Vorträgen über die Expedition, die bisweilen bis auf den letzten Platz ausverkauft waren, betonte er mehr die Schönheit der Berge als ihre bergsteigerische Leistung, und die Großartigkeit der Naturgewalten mehr als individuelle Heldentaten.52 Gleichzeitig sprach er über die Eigenschaften eines guten Bergsteigers – Verantwortungsbewusstsein, das Suchen von Herausforderungen und das Erreichen von Zielen. Diese Qualitäten wandte er nun auf eine ernsthafte Karriere als Physiker an und nahm sein Studium an der Technischen Universität Stuttgart wieder auf. Das sorglose Studentenleben wich der stetigen Arbeit an einem höheren akademischen Grad. Nun ja […] vielleicht blieb noch etwas Zeit für Kletter- und Skitouren mit alten Freunden.

Hoerlin trat dem wissenschaftlichen Labor seines Lieblingsprofessors aus Studententagen bei: Erich Regener, ein bekannter Experimentalphysiker. Im Gegensatz zur sprichwörtlichen Reserviertheit und Förmlichkeit deutscher Professoren der damaligen Zeit war Regener zugänglich und freundlich. Er und seine Frau luden Studenten in ihr Haus zum Abendessen oder zu sonntäglichen Wanderungen in den Hügeln der Umgebung ein, gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrer Pflegetochter. Mein Vater wurde ein enger Freund dieser reizenden Familie.

Regener war einer der führenden deutschen Experten53 in einem besonders aufregenden Forschungsgebiet: kosmische Strahlung. Wissenschaftler in Amerika, der Schweiz, Holland, Österreich, Schweden und Deutschland wetteiferten darum, die Herkunft und Eigenschaften dieser hochenergetischen Teilchen zu erklären, die beim Durchdringen der Erdatmosphäre beobachtet wurden. Wo kamen sie her und wie wurden sie gebildet? Es war seit Jahrzehnten bekannt, dass Strahlung in der Luft existierte, Nach der Entdeckung der Radioaktivität 1895 glaubten die meisten Physiker, dass eine ähnliche Art Strahlung aus der Erde die vermutliche Quelle der kosmischen Strahlung sei – eine Hypothese, die bald widerlegt wurde. 1912 zeigte ein wissenschaftlicher Instrumentenballon, dass die Strahlung in 5000 Metern Höhe viermal stärker war als auf Meereshöhe, was eindeutig bewies, dass die Erde nicht die Quelle dieser Strahlung war. Ebenso wenig war es die Sonne – eine Schlussfolgerung, zu der man durch die Beobachtung gelangt war, dass die Strahlungsintensität während einer Sonnenfinsternis nicht nachließ.54

Erich Regener beaufsichtigt Höhenexperimente, ca. 1927.

©Wikipedia Creative Commons

Nach einer Flaute in der Forschung während des Ersten Weltkriegs wurde die Theorie von der Herkunft der Strahlung aus der Atmosphäre ebenfalls verworfen. Der amerikanische Physiker Robert A. Millikan,55 der den Begriff „kosmische Strahlung“ prägte, postulierte 1922, dass sie aus Teilchen aus dem Weltall bestünde. Darüber hinaus schloss er, dass sie die Erde mit genügend hoher Energie bombardierte, um Atome zu zertrümmern. Diese dramatische Erkenntnis erhöhte die Dringlichkeit eingehenderer Forschungsarbeiten und brachte weitere berühmte Physiker an den gemeinsamen Tisch. Zusammen mit Rutherfords Entdeckung des Atomkerns 1911 und dem Geheimnis, was ihn zusammenhielt, machte das Wesen der kosmischen Strahlung zunehmend deutlich, das es bislang ungeahnte Energiequellen gab. Obwohl es etliche Jahre dauerte, führten diese Erkenntnisse schließlich zum Atomzeitalter – einem Zeitalter, das sowohl durch nie dagewesene Schrecken und Zerstörung wie auch unangefochtene Fortschritte in Medizin und Technik gekennzeichnet war.

Die Zeit zwischen den Jahren 1927 und 1937 war eine Periode intensiver weltweiter Forschung, mit dem Ziel, das Wesen des Bombardements mit kosmischer Strahlung und seine Herkunft zu ergründen. Die Tatsache, dass die Strahlung aus dem Weltall kam und von der Erdatmosphäre absorbiert wurde, machte ihre Erforschung in großen Höhen unumgänglich – ein weiterer Anreiz für meinen Vater. Wie er es einmal ausdrückte: „Es war nutzlos, kosmische Strahlung im Labor zu studieren, also begannen Physiker die gesamte Welt zu bereisen. Ihre Ergebnisse waren widersprüchlich – eine goldene Gelegenheit für Physiker, noch mehr zu reisen.“56 In einem Forschungsfeld mit zahlreichen Nobelpreisträgern, das stark von Konkurrenz geprägt war, wurde über Regener und seine Arbeitsgruppe gesagt, sie hätten die Entwicklung und Konstruktion von Instrumenten zur Messung der Strahlungsintensität in verschiedenen Höhenlagen „… zu einem bislang nie dagewesenen Perfektionsgrad gebracht“57, und sie wurden für ihre „weitreichenden Experimente“58 weithin bewundert.

Kurz nachdem er 1931 sein Diplom erhalten hatte59, wurde mein Vater von Philipp Borchers60 kontaktiert. Er war einer jener Akademiker, welche ihre Forschungsinteressen mit der Liebe zum Bergsteigen verbanden. Als aktives Mitglied des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins war Borchers ein starker Befürworter der beiden Ziele des Vereins, den Alpinismus wie auch die Wissenschaft zu fördern und Expeditionen, die auf beiden Gebieten tätig waren, zu sponsern.61 Für Borchers war eine Expedition in die Anden, im Speziellen in die Cordillera Blanca in Nord-Peru, eine perfekte Gelegenheit, beides zu kombinieren.62 Ihre knapp südlich des Äquators gelegenen Gipfel formen die höchste und mit über 3400 Kilometern längste tropische Bergkette der Welt. Der höchste Berg der Kette und von ganz Peru ist der Huascarán, mit 6768 m knapp unter der Siebentausend-Meter-Marke. Von seinen beiden Gipfeln war der höhere noch niemals bestiegen worden. Borchers reichte einen überzeugenden Antrag beim Alpenverein ein, der im Einzelnen die Durchführung geologischer und glaziologischer Forschungen sowie die Vermessung und Kartierung der Region als Expeditionsziele aufführte. Und, wie Borchers ergänzte, „darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Messung kosmischer Strahlung“.63