- -

- 100%

- +

Als Hoerlin am 3. März in Bremen von Bord des Frachters ging, waren alle seine Instrumente zur Messung der kosmischen Strahlung intakt und voll funktionstüchtig. Einige von ihnen wären beinahe in den Anden verloren gegangen, als Träger sie in über 6000 m Höhe in einem plötzlichen Sturm am Hualcan zurückließen. Am nächsten Morgen hatte mein Vater als der gewissenhafte Forscher, der er war, die Geräte gerettet, indem er die Teile aus dem Schnee ausgrub und vorsichtig in seine Messstation trug. Auf wundersame Weise überstand die Ausrüstung Schocks aller Art: frostige Temperaturen, enorme Höhen, Ritte auf Packeseln, Feuchtigkeit, Seereisen und … sogar das Zurückgelassenwerden im Schnee. Aber nun war alles sicher zurück in der Heimat. Als ihn sein Professor aus Stuttgart, Erich Regener, mit einem Lächeln und voller Anerkennung am Hafen empfing, trug Hoerlin zwei Pakete die Landungsbrücke hinab – Souvenirs aus Peru. Eines davon gab er Regener, einen edlen Poncho aus Alpacawolle, handgewebt von einem Dorfbewohner aus Huaraz. Das größere Paket, das Hoerlin bei sich behielt, enthielt eine seidige, weiche Decke aus Vikunjawolle, dem feinsten und teuersten Naturpelz. Vikunjas, kleine und grazile Tiere, haben einen mythischen Status in der peruanischen Seele. Mein Vater, der normalerweise nicht abergläubisch war, spürte, dass die Decke irgendwann ein gutes Zuhause finden würde.

Obwohl der Cordillera-Blanca-Expedition von 1932 zahlreiche Erstbesteigungen geglückt waren, wurde sie in Deutschland nicht mit demselben Pomp empfangen wie die Himalaya-Expedition 1930, als Hoerlin seinen Gipfelrekord aufgestellt hatte. Es stimmte zwar, dass die Unternehmung von 1932 „…das moderne Bergsteigen in den Anden eingeführt und […] Peru in der Bergsteigerwelt bekannt gemacht hatte“89, aber die Anden hatten nicht dasselbe Flair wie die Achttausender des Himalaya – ein dramatischerer Rahmen für deutsche Heldentaten. Und es waren Heldentaten, die Deutschland mit dem wiederaufkommenden Nationalismus und dem Anspruch als Herrenrasse suchte und würdigte.

Nach einem Jahr im Ausland war die Rückkehr nach Deutschland für meinen Vater ein gewaltiger Schock. Wenige Tage zuvor, in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar, war in Berlin der Deutsche Reichstag abgebrannt.90 Hitler nutzte die Gelegenheit und stellte den Brand als unwiderlegbaren Beweis dar, dass die Kommunisten einen Regierungsumsturz planten. Am nächsten Tag unterzeichnete er die Notverordnung „Zum Schutz von Volk und Staat“, mit der quasi die Grundrechte der Weimarer Republik außer Kraft gesetzt wurden. Das Recht auf freie Meinungsäußerung (inklusive der Pressefreiheit), das Versammlungsrecht, das Recht auf Unversehrtheit der Wohnung und des Eigentums wurden eingeschränkt oder aufgehoben. Mein Vater war gerade aus einem Land – Peru – zurückgekommen, in dem eine Revolution im Gange war, die aus der Notwendigkeit sozialer Reformen und demokratischer Ideale geboren wurde. Nun kehrte er in ein anderes Land – sein eigenes – zurück, in dem eine neue politische Partei eifrig dabei war, genau diese Ideale aufzugeben.

Hoerlin war sieben Monate unterwegs gewesen, als er an der Himalaya-Expedition 1930 teilgenommen hatte, und ein volles Jahr während der Cordillera-Blanca-Expedition 1932. Nach jeder Rückkehr musste er feststellen, dass sich die Lage in Deutschland erheblich verschlechtert hatte. Eine weltweite Wirtschaftskrise hatte das Land besonders hart getroffen; eine hohe Arbeitslosigkeit sorgte für Not und Aufruhr. Bittere Kämpfe zwischen den großen politischen Parteien hatten das Parlament ineffektiv werden lassen, und die anhaltende Instabilität der Regierung erzeugte ein Klima der Unsicherheit. Kommunisten, gemäßigte Sozialdemokraten und überzeugte Nationalsozialisten wetteiferten in einer Reihe von Wahlen um die Macht. Am 30. Januar 1933 wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt – der Beginn einer der fürchterlichsten Schreckensherrschaften aller Zeiten. Mein Vater hatte es kommen sehen. Er sagte einmal zu mir: „Für längere Zeit weg zu sein, gab mir den Vorteil neuer Blickwinkel. Ich sah den Vertrauensverlust und Hitlers Beharrlichkeit in seinen Planungen, die Lücke zu füllen.“

Die neue Regierung der Nationalsozialisten infiltrierte mit blitzartiger Geschwindigkeit alle Aspekte des Lebens in Deutschland: den intellektuellen und kulturellen Unterbau des Landes, die wissenschaftlichen Gemeinschaften und sogar den Sport. Am 24. März verabschiedete der Reichstag das Ermächtigungsgesetz, das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“, welches die rechtliche Basis für Hitlers Diktatur bildete und ihm ungehinderte Macht gab.91 Kommunisten, Radikale, Juden, Zigeuner und Behinderte wurden systematisch an den Rand gedrängt und bedroht. Der Antisemitismus, der in großen Teilen Europas in unterschiedlicher Intensität seit langer Zeit existiert hatte, wurde nun in Deutschland durch Hitlers Politik bewusst angefeuert. Gleichzeitig dienten neue Gesetze dem Zweck, das Land von jüdischem Einfluss und letztlich von den Juden selbst zu befreien. 1933 lebten in Deutschland insgesamt etwa 525.000 Juden, weniger als 1 % der Gesamtbevölkerung – aber sie wurden zum Sündenbock für das gesamte Land. Einem bekannten Historiker der damaligen Zeit zufolge überwog „… ein Gefühl der Dringlichkeit, aber nicht der Panik“92, obgleich die Warnsignale leuchteten. 37.000 Juden flohen 1933 aus Deutschland, der größte Exodus bis 1937.

Während andere die Augen vor den unheilvollen Zeichen einer totalitären Machtübernahme verschlossen, wurde mein Vater Zeuge der zunehmenden Übergriffe und Ungerechtigkeiten. In den Monaten nach der Wahl wurde „Heil Hitler“ zum Standardgruß und Tumulte nahmen überhand. Antisemitische Pamphlete und rassistische Graffiti waren überall in deutschen Städten zu sehen. Juden wurden verspottet, beschimpft und körperlich misshandelt, wenn sie die Straßen entlanggingen. Hoerlin war zutiefst und unwiderruflich getroffen von „einer völlig grotesken und fröstelnden Welt, die unter dem Schleier einer noch mehr fröstelnden Normalität verborgen war“.93 Das Leben veränderte sich nicht nur für diejenigen, die sich in der Schusslinie befanden, sondern auch für reinrassige Arier. Im ersten Regierungsjahr Hitlers gab es sofortige Auswirkungen auf Hoerlins Arbeitsumfeld, seine Heimatstadt und sein geliebtes Bergsteigen. Das Leben unter den Nationalsozialisten wurde nach 1933 zunehmend schrecklicher, aber die Wurzeln des Horrors waren auch schon früh durchaus sichtbar.

Eine Naziflagge über dem Technischen Institut in Stuttgart war das nicht gerade subtile Signal, mit dem der zurückkehrende Bergsteiger/Wissenschaftler am Institut für Physik begrüßt wurde, wo die Kollegen Hoerlins Erfolge in Peru mit Champagner feierten. Während oberflächlich vielleicht eine „fröstelnde Normalität“ herrschte, war die unterliegende Stimmung am Institut mit seinem relativ hohen Anteil an Juden deutlich gespannt. Im Frühjahr 1933 erließ Hitler eine Vielzahl von Gesetzen, die über das Ermächtigungsgesetz hinausgingen und den Schraubstock seiner Macht anzogen. Das erste, welches im April genehmigt wurde, war das einzige offene Antisemitismus-Gesetz, das in Deutschland nach 1871 zur Anwendung kam. Das „Berufsbeamtengesetz“ ermöglichte es rechtlich, Bürger bzw. Beamte rein auf Basis ihrer Rassenzugehörigkeit aus dem Dienst zu suspendieren. Dazu genügte ein einziger jüdischer Großelternteil.94 Da das Universitätswesen verstaatlicht war, galten alle Angestellten als Staatsbeamte und mussten einen Beleg für ihre arische Herkunft vorlegen. Schlussendlich diente das Gesetz dazu, die Universitäten von Juden zu „säubern“. Hitler verachtete Universitäten, die Bastionen des intellektuellen Diskurses. Diese leisteten nur geringen Widerstand, und es wird geschätzt, dass allein 1933 an die 1200 Juden aus universitären Posten entlassen wurden.95

Nachdem Hoerlin ausgedehnte Dokumentationen seines Familienhintergrunds vorgelegt hatte, wurde er am 29. Mai 1933 als vollblütiger Deutscher und Christ beglaubigt.96 Dies bereitete ihm allerdings wenig Freude. Die Karrieren so einiger Arbeitskollegen und enger Freunde wurden durch das neue Gesetz abrupt beendet. Der höchste Beamte der Universität, der Physiker Peter Paul Ewald,97 hatte eine jüdische Mutter und einen halbjüdischen Vater. Ewald, einer von Hoerlins meistgeachteten Professoren, hatte das Physikalische Institut gegründet und war 1932 zum Rektor der Universität ernannt worden. Mit der Einführung des Berufsbeamtengesetzes konnte er diesen Posten nicht länger innehaben.

Das Gesetz vom April, welches zunächst auf Juden angewandt wurde, wurde im Juni auf Arier ausgeweitet, die mit Juden verheiratet waren. Ein Doktorandenkollege Hoerlins wurde als „politisch inkorrekt“ gebrandmarkt, da er mit einer Jüdin liiert war und zur politischen Linken tendierte. Er hatte die Pflegetochter Regeners, des Doktorvaters von Hoerlin, geheiratet. Auch Regener selbst war betroffen, da seine Frau Jüdin war. Naiv hoffte er, dass das Schlimmste vorbei war und konnte sich nicht vorstellen, dass die Judenverfolgung und die Zerstörung des akademischen Lebens in Deutschland gerade erst begonnen hatten.

Die meisten Universitätsstudenten waren enthusiastisch über den Regierungswechsel und begrüßten den Nationalsozialismus trotz seiner Bedrohung für den vortrefflichen Ruf der deutschen Wissenschaft. Mit der strategischen Brillanz, die nicht selten den Ausbau ihrer politischen Macht auszeichnete, hatten die Nationalsozialisten seit 1926 eifrig den Aufbau einer schlagkräftigen Studentendivision vorangetrieben. Die Mitglieder des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbunds trugen braune Hemden mit Hakenkreuzen und leiteten turbulente pro-nationalsozialistische Versammlungen. In unausweichlicher Folge wurden diese Versammlungen durch antisemitische Schlachtrufe aufgeheizt und endeten meistens in wahllosen Demütigungen und Verprügelungen von Juden.

Im Frühjahr 1933 organisierte der Studentenbund eine Kampagne zur Bücherverbrennung, um Deutschland von jüdischer und anderer ausländischer oder verräterischer Literatur zu „reinigen“. Die Kampagne startete im April mit der Ankündigung einer „Aktion wider den undeutschen Geist“. Der Plan für die Maifeierlichkeiten sah Fackelzüge, Marschmusik, Nazilieder, Reden von Naziführern und, am dramatischsten von allem, riesige Freudenfeuer vor, in die als undeutsch bezeichnete Bücher geworfen wurden. Darunter waren Bücher jüdischer Autoren wie Sigmund Freud, Albert Einstein und Leon Trotzki, aber auch nicht-jüdischer Autoren wie Helen Keller, Ernest Hemingway und Jack London. Auf der Berliner Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 verkündete der Reichspropagandaminister Joseph Goebbels:

„Deutsche Männer und Frauen! Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende […] Und deshalb tut ihr gut daran, um diese mitternächtliche Stunde den Ungeist der Vergangenheit den Flammen anzuvertrauen. Das ist eine starke, große und […] symbolische Handlung – eine Handlung, die vor aller Welt dokumentieren soll: Hier sinkt die geistige Grundlage der November-Republik zu Boden, aber aus diesen Trümmern wird sich siegreich erheben der Phönix eines neuen Geistes.“ 98

Goebbels hatte Recht, was den neuen Geist betraf. Über 25.000 Bücher wurden verbrannt und die Bewegung breitete sich von den Universitätsstädten auf Städte in ganz Deutschland aus. Es war eine beängstigende Vorschau auf jene Zensur, welche die nationalsozialistische Regierung in der Zukunft praktizieren würde. Über hundert Jahre zuvor hatte der deutsch-jüdische Dichter Heinrich Heine auf schaurige Weise prophezeit: „Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“99

In Stuttgart wurden plündernde Gruppen von Studenten im letzten Moment davon überzeugt, den jüdischen Bibliothekar, den sie als des Teufels Assistenten ansahen, weil er aus ihrer Sicht fragwürdige Bücher erwarb, nicht zu belästigen. Gerüchten zufolge war der „politisch inkorrekte“ Regener ebenfalls ein Ziel. Als Hoerlin dies hörte, ernannte er sich sofort zum Wächter der Familie Regeners. Bewaffnet mit seinem Eispickel zog der unerschrockene Bergsteiger in ihr Appartement über dem Hörsaal des Physikalischen Instituts und schlief auf dem Boden hinter der Eingangstür, bereit gegen aggressive junge Schläger Widerstand zu leisten. Mit seiner Größe von über 1,85 Metern und auf der ganzen Universität für seine bergsteigerischen Taten bekannt, war Hoerlin eine furchterregende Abschreckung für jeden Aufwiegler. Das Haus der Regeners war sicher. Fünfzig Jahre später sollte Regeners Sohn die Güte meines Vaters zurückzahlen.

Kurz nach seiner Rückkehr aus Peru war Hoerlin wieder bei seiner Familie in Schwäbisch Hall, die erleichtert war, ihn wieder bei sich zu haben. Sein Vater, der großes Vertrauen in die bergsteigerischen Fähigkeiten seines Sohnes besaß, hatte sich mehr über die Gefahren der blutigen Revolution in Peru gesorgt als über die einer Besteigung der höchsten Gipfel.100 Seine Schwester, bei der kurz zuvor Tuberkulose diagnostiziert worden war, freute sich besonders, ihn wiederzusehen. Auch sie hatte sich Sorgen gemacht. In ihrer ausgedehnten Korrespondenz mit dem Bruder in Peru hatte sie ihm mitgeteilt, dass der für den 15. August geplante Südamerika-Flug des deutschen Zeppelins – des Stolzes der Nation – aufgrund von politischen „Wirren“ gestrichen worden war. Seine Mutter, für die gutes Essen Medizin gegen die meisten Ängste war, bereitete seine Leibspeise zu: Bärlauchsuppe, Spätzle, Rotkraut und Würste mit viel Senf. Die Gespräche während des Abendessens machten meinem Vater aufs Schärfste bewusst, wie sehr das neue nationalsozialistische Regime Schwäbisch Hall bereits erreicht hatte und alle Gefahren in den Schatten stellte, denen er in Südamerika begegnet war. Das typisch schwäbische Essen war zwar köstlich, bot aber nur kurzzeitig eine Atempause von den verstörenden politischen Entwicklungen.

Im Hause Hoerlin herrschte eine liberale Haltung. Am Tag von Hitlers Boykott jüdischer Läden und Geschäfte im April demonstrierte Adolf Hoerlin sein Missfallen, indem er seinen besten Sonntagsanzug anzog und resolut über den historischen Marktplatz von Schwäbisch Hall schritt, um sich an seine jüdischen Geschäftspartner zu wenden. Der politisch aktive Händler und Charakterkopf war zwischen 1920 und 1930 zum Stadtrat gewählt worden und war zudem ein bekanntes Mitglied der örtlichen Geschäftswelt. Seine Unterstützung der jüdischen Händler war eine unmissverständliche Nachricht an die Einwohner von Schwäbisch Hall. Zu dieser Zeit wurde selbst ein öffentlicher Händedruck zwischen Ariern und Juden schief angesehen. Bedauerlicherweise zählte mein Großvater zu einer Minderheit unter den 10.000 Einwohnern, von denen viele gejubelt hatten, als im Mai Bücher in einem gewaltigen Feuer auf dem Rathausplatz verbrannt wurden und einen schwarzen Brandfleck zurückließen. Heute erinnert ein Davidstern im Kopfsteinpflaster an den zerstörerischen Akt.

Nach der Wahl Hitlers zum Reichskanzler wurde es üblich, Nazi-Uniformen in den Gassen von Schwäbisch Hall, Hakenkreuzfahnen an den Häusern über dem idyllischen Fluss und geometrische nationalsozialistische Graffiti an den alten Steinmauern zu sehen.101

Unentrinnbar griff der Antisemitismus um sich; die Gifte von Feindseligkeit und Abscheu begannen die Atmosphäre bis zu dem Punkt zu sättigen, an dem Juden als „Parasiten des Volks“ gebrandmarkt wurden.102 Nazi-Funktionäre, die sich darauf konzentriert hatten, Nichtjuden einzuschüchtern, die sich mit Juden solidarisierten, begannen Sanktionen und Gesetze durchzusetzen, die religiösen Hass legitimierten. Mit erschreckender Geschwindigkeit breitete sich der Nationalsozialismus in allen Bereichen der Gesellschaft aus. Obwohl Hoerlin selbst kein Ziel von Gewalt, Intoleranz oder Ungerechtigkeit war, erschütterten die Machenschaften der nationalsozialistischen Regierung seine Grundwerte in Bezug auf Menschenwürde und Menschenrechte. Die Universität, an der er studiert hatte, war dezimiert, seine Heimatstadt befleckt und die Bergsteigerwelt eingenommen worden. Das Ziel der Nazis von Gleichschaltung vereinigte private und öffentliche Einrichtungen unter dem böswilligen Schirm einer vereinheitlichten und zentralisierten Staatsstruktur. Der daraus resultierende Identitäts- und Integritätsverlust von Vereinen, professionellen Gruppen, Organisationen und Institutionen bedeutete, dass die Nationalsozialisten die völlige Kontrolle über die Künste, Gewerkschaften, Kirche sowie Freizeit- und Sportvereine besaßen. Gleichschaltung wurde für viele zu einem Fluch in Deutschland, „… ein Wort so rätselhaft und unpersönlich, dass es keine Vorstellung von der Ungerechtigkeit, dem Terror und dem Blutvergießen vermittelt, welches es umfasste“.103

Die Nationalsozialisten sahen in dem prestigeträchtigen Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein mit seinen 240.000 Mitgliedern104 ein besonders begehrenswertes Ziel für eine politische Vereinnahmung. Der Alpenverein, gegründet 1869, wollte es dem 12 Jahre zuvor gegründeten britischen Alpine Club gleichtun. Während aber der britische Alpine Club eine exklusive Gesellschaft war, die ausschließlich wohlhabende Personen mit einem Nachweis von bergsteigerischen Leistungen aufnahm105, hieß das deutsch-österreichische Gegenstück alle Männer und Frauen willkommen, die an Bergen und Bergsteigen interessiert waren – unabhängig von Können, Klassenzugehörigkeit oder politischer Überzeugung. Mit diesem universellen Zugang stand der DuOeAV einzigartig unter den Alpenvereinen (wie z. B. in Italien, Frankreich oder der Schweiz) da und wurde zur größten alpinen Vereinigung weltweit.106 Während seiner Zeit in Peru war Hoerlin in den Verwaltungsausschuss des Vereins gewählt worden und hatte somit diese Funktion während einer stürmischen Periode inne, in der sogar die Existenz des Vereins bedroht war.

Schwäbisch Hall 1934. Die wehenden Naziflaggen an den Häusern sind in diesem Bild kaum sichtbar.

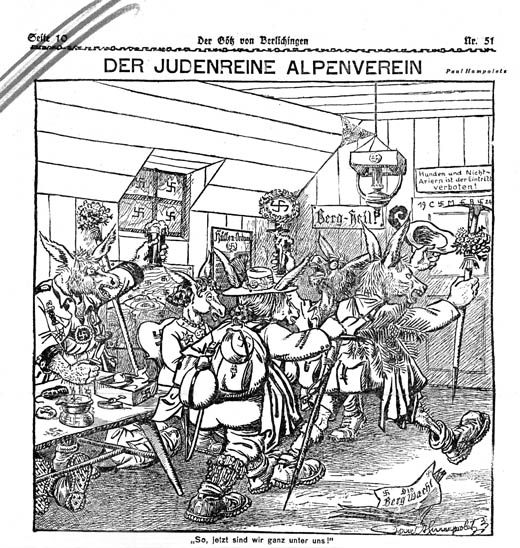

Die Geschichte des Alpenvereins ist reich an Debatten um die Erhaltung der Reinheit der Natur und ob der Bau und die Unterhaltung von Hütten mit diesem Ziel vereinbar seien. Seine Leiter bekämpften bitter die „Mechanisierung, Materialisierung, Kapitalisierung und Industrialisierung der Berge“107 bei ihrem Versuch, jene touristische Erschließung einzudämmen, welche durch das Vordringen von Eisenbahnen, Seilbahnen, Straßen und Hotels in die alpine Landschaft erst ermöglicht wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam eine weitere heiß diskutierte Angelegenheit hinzu: der Antisemitismus. Einige Sektionen des Vereins, insbesondere in Österreich, verweigerten jüdischen Bewerbern die Mitgliedschaft. 1924 bezog die Vereinsführung keine konkrete Stellung und zitierte ihre langjährige Politik der offenen Türen und Enthaltung von politischen Dogmen. Trotzdem riet man jüdischen Bewerbern dazu, Mitgliedschaft in Sektionen ohne den so genannten „Arier-Paragrafen“ zu suchen.108 Währenddessen war Antisemitismus in den Alpen nur allzu weit verbreitet. Boshafte Zeichen auf Wegen und Hütten wiesen jüdische Bergsteiger ab und die Erlaubnis zur Benutzung von Alpenvereinshütten wurde ihnen oft nicht erteilt. Die Münchner Neue Deutsche Alpenzeitung war angemessen empört:

„Ihr heftet an die Schwelle eurer Schutzasyle die Frage nach Herkunft und Blut und vergesst stattdessen auf Geist und Fühlen! Ihr forscht nach Stammbaum und Schädelform und überseht den Herzschlag und den Seelenklang. Was wird das Ziel, das Ende sein?“109

Die Angelegenheit war auf der Türschwelle des Vereins gelandet, nachdem sich 1921 in Wien die neue Sektion „Donauland“ formiert hatte, die vornehmlich aus jüdischen Mitgliedern bestand. Sie hatte nur eine kurze Lebensdauer. Während der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins 1924 stimmten 89 % der Vertreter aus Deutschland und Österreich für den Ausschluss von Donauland. Unter dem Druck der österreichischen Sektionen, aus dem Alpenverein auszutreten, falls Donauland nicht aufgelöst werden sollte, empfahl das Führungskomitee den Ausschluss, um den Einklang zwischen den deutschen und österreichischen Bergsteigerbünden zu wahren. Man hoffte, eine politische Rolle bei einer Vereinigung beider Länder zu spielen, die über das Bergsteigen hinausging, und wollte verhindern, dass weitere Streitigkeiten den Verein von seinem Fokus ablenkten, die Alpen vor Tourismus zu schützen.110 Gleichzeitig fürchtete der Verein die Ausbreitung des Antisemitismus und ordnete offiziell ein Moratorium in der Frage der jüdischen Mitgliedschaft für die kommenden acht Jahre an.

Der heutige Alpenverein bezeichnet die Versammlung vom Dezember 1924 als das dunkelste Kapitel seiner Geschichte.111 Es wurde weithin als öffentliche Denunzierung von Juden angesehen, auch wenn die Haltung des Vereins differenzierter war. Die Frage von Juden als Mitgliedern blieb bis 1933 unbeantwortet und kam mit dem Beginn des Dritten Reichs erneut auf. Obwohl die Wahl Hitlers von einigen Sektionen des Vereins bejubelt wurde, blieb die Mehrheit ruhig. Manche signalisierten ihre Einwilligung. Die Sektion München empfahl beispielsweise, so oft wie möglich die Hakenkreuzflagge an ihren Hütten zu hissen.112 Diese Verneigung vor den Nationalsozialisten reichte kaum aus, die neue Bürokratie von weiteren Einmischungen abzuhalten. Hitler ernannte einen neuen Reichssportführer, Hans von Tschammer und Osten, und trug ihm die sofortige Umsetzung der Gleichschaltung auf. Alle organisierten Formen sportlicher Betätigung wurden in den Staatsapparat der Nationalsozialisten einverleibt. Anfangs wurde für den Alpenverein noch eine Ausnahme gemacht. Da er landesweit ein hohes Ansehen genoss und sich unter seinen Mitgliedern hochrangige Nazi-Funktionäre befanden, wurde er – zumindest vorübergehend – verhätschelt. Es gab allerdings einige Bedingungen. Als sich der Reichssportführer im Juni 1933 mit Vertretern des Vereins traf, versicherte er ihnen, dass der Alpenverein nicht aufgelöst werden würde, wenn er sich der nationalsozialistischen Doktrin in der Judenfrage anschlösse.113 Oder einfach gesagt: Der Preis für die Unabhängigkeit der größten deutschen Bergsteigervereinigung war die Annahme ausschließlich arischer Mitglieder.114

„Der judenreine Alpenverein“, Karikatur von Paul Humpoletz, in: Der Götz von Berlichingen, Nr. 51, 1924; Historisches Archiv des OeAV, Innsbruck

Um das Ganze noch schlimmer zu machen, setzte der Reichssportführer seinen Kumpan Paul Bauer – die Nemesis meines Vaters – auf Posten mit höherer Machtbefugnis. Er gründete nationalsozialistische Organisationen wie den Deutschen Bergsteiger- und Wanderverband und übergab Bauer die Verantwortung. Bauer, der den Kangchendzönga ein Jahr vor Dyhrenfurths Internationaler Himalaya-Expedition 1930 versucht hatte, war ein bedeutender Bergsteiger, für den „das Bergsteigen die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln“ bedeutete115 – nur mit dem veränderten Szenario, dass Deutschland, anders als im Ersten Weltkrieg, siegreich hervorgehen würde. Deutschland, das noch immer unter seiner damaligen Niederlage litt, hatte sich auf das Bergsteigen als Schlüssel zur Rückgewinnung des Nationalstolzes gestürzt. So wurde es auch 1919 in den Statuten des Alpenvereins festgeschrieben: „Eines der wichtigsten Mittel, um die sittliche Kraft des deutschen Volkes wiederherzustellen, ist der Alpinismus.“116

Niemand nahm dieses Diktat ernster oder setzte es militaristischer um als Bauer. Obwohl er mehr wie ein bebrillter Professor als ein Feldherr aussah, verdeckte sein Vollbart nicht seinen schmallippigen Mund, der Befehle brüllte und von seinen Bergsteigern „bedingungslose militärische Untergebenheit“ forderte.117 Durch Bauers Expeditionsberichte zogen sich Begriffe wie Angriff, Kampf, Kolonnen, Stoßtruppen und Belagerung118 – politische Triumphe besaßen für ihn einen hohen Stellenwert, von einer Liebe zu den Bergen war dagegen wenig zu spüren. Bauer und der Reichssportführer appellierten an die Bergsteiger, die deutsche Jugend zu inspirieren, furchtlos und auf jeden Kampf vorbereitet zu sein.

Die Spannungen zwischen dem Alpenverein und Bauers Gruppe waren sofort spürbar und wurden mit der Zeit immer stärker. Mit der Zunahme von Bauers Einfluss intensivierte sich die Bedrohung der Autonomie des Alpenvereins und es bildeten sich innerhalb des Vereins mit seinem Kontingent an hochgradig individualistischen Bergsteigern bedeutende Splittergruppen. Das war eine Eigenschaft, welche die Nationalsozialisten nicht vollständig umrissen hatten, wie ein führender Experte beobachtete: „Die meisten guten Bergsteiger hassten Gehorsam […] und die starken Bergsteigerverbände hatten einen deutlich anarchistischen Einschlag.“119 Die Führung des Alpenvereins balancierte auf zwei schmalen Graten: innerlich zwischen den Rebellen und ihren konservativeren Gegenübern, und nach außen hin zwischen Unabhängigkeit und Zugeständnissen an die Nationalsozialisten. In ständigen Verhandlungen mit Bauer und dem Reichssportführer versuchte der Exekutivausschuss des Vereins einen gewissen Grad an Souveränität zu behalten und sich der Gleichschaltung zu widersetzen. In diesen Gesprächen stellte sich Hoerlin eisern gegen jede Form der Nazifizierung. Er war ein Dorn in Bauers Auge.