- -

- 100%

- +

Darüber hinaus fordert TA 39, dass sich die Presbyter und Diakone täglich an einem vom Bischof bestimmten Ort versammeln sollen, um die Gläubigen zu unterrichten. Demnach gehört das Lehren zu den ordentlichen Verpflichtungen der Presbyter und Diakone. In der Regel halten die Presbyter – neben Diakonen und Laien – auch den Katechumenenunterricht. Vielleicht umfasst ihre Lehrfunktion in Abwesenheit des Bischofs sogar die Predigt des Gemeinde-Gottesdienstes.

Auf die Frage, wie man Presbyter wird, gibt die TA nur die halbe Antwort. Eine dem Presbyter-Weihegebet vorausgehende Rubrik (TA 7) beschreibt den Weihevollzug, der in Handauflegung und Gebet des Bischofs sowie in einer die kollegiale Gemeinschaft ausdrückenden Handauflegung der Presbyter (TA 8) besteht. Von einer Beteiligung der Gemeinde bei der Bestellung der Presbyter ist nicht die Rede. Doch sollte dieses Schweigen nicht zu falschen Schlüssen verleiten. Denn andere Quellen bezeugen z.B. für das Rom des 3. Jahrhunderts, dass sich die Gläubigen dort an der Wahl der Presbyter beteiligt haben.

Das Gebet zur Presbyterweihe bittet Gott für den Weihekandidaten um den Geist der Gnade und des Rates des Presbyteriums. Dieser soll ihn befähigen, dem Volk beizustehen und es zu leiten. Unter Anspielung auf Num 11,16-25, wo von Mose und den siebzig Ältesten die Rede ist, wird auch ein anamnetisches Element in das Gebet eingeführt. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass der Presbyter an demselben Geist wie der Bischof und auch an seinem Leitungsamt Anteil erhält, dass er Letzteres aber kollegial im Rat der Presbyter ausübt.

2.6.1.3 Der Diakon

Der Diakon nimmt in der Ämterhierarchie der TA den dritten Platz ein. Sein Amt unterscheidet sich deutlich vom Bischofs- und Presbyteramt. Denn TA 8 stellt ausdrücklich fest, dass er nicht den dem Presbyterium eigenen Geist empfängt und auch nicht am Rat des Klerus teilnimmt. Er ist also nicht zur Ausübung des Priestertums (sacerdotium) bestellt. Vielmehr untersteht er dem Bischof, ist dessen Diener und Helfer und hat ihn auf das Anstehende aufmerksam zu machen (TA 8). In der Eucharistiefeier bringt er ihm die eucharistischen Gaben (TA 4), während er beim abendlichen Lichtsegen die Lampe herbeiträgt (TA 25).

Wie der Presbyter – und insbesondere als sein Vertreter – kann der Diakon noch weitere Funktionen wahrnehmen. So teilen beide die Eucharistie aus (TA 22), vertreten den Bischof bei der Agape (TA 28), unterrichten die Gläubigen und Katechumenen, beten mit ihnen (TA 39) und segnen die Kranken (TA 24).

Wie die Rubrik zur Diakonenweihe ausführt, wird der Diakon in einem der Bischofswahl analogen Wahlverfahren, bei dem auch die Gläubigen mitwirken, in sein Amt bestellt (TA 8). Geweiht wird er durch Handauflegung und Gebet des Bischofs.

Das Weihegebet erbittet für den Diakon den Geist der Gnade, der Aufmerksamkeit und des Eifers und bezeichnet sein Amt als einen Dienst in der Kirche (TA 8), während die dem Weihegebet vorangehende Rubrik dieses als einen Dienst für den Bischof genauer charakterisiert.

Obwohl das Weihegebet die Rolle des Diakons bei der Eucharistiefeier besonders hervorhebt, berührt es damit nur einen Aspekt seines Amts und verfolgt nicht die Absicht, die Assistenz des Diakons bei der Eucharistiefeier als seine Hauptaufgabe zu charakterisieren. In der pastoralen Praxis sorgt der Diakon der TA vielmehr vor allem für die sozial Bedürftigen und Kranken (TA 24 u. 34), wenn davon im Weihegebet auch nicht die Rede ist.

2.6.1.4 Der Bekenner

Der Bekenner (confessor, ὁμολογητής) nimmt in der Gemeinde der TA eine Sonderstellung ein. Denn die TA bestimmt, dass einem Christen, der um seines Glaubens willen verhaftet oder vor Gericht gestellt worden ist, zum Diakonat oder Presbyterat nicht die Hand aufgelegt werden soll, da ihm aufgrund seines Bekenntnisses die Würde eines Presbyters zukomme (TA 9). Eine Handauflegung müsse bei ihm erst erfolgen, wenn er zum Bischof eingesetzt würde.

Diese Vorschrift beruht auf der in der Kirche vom ausgehenden 2. bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts weit verbreiteten Überzeugung, dass der Heilige Geist die Bewährung in der Verfolgung garantiere, und dass derselbe Geist auch die Amtsgnade verleihe. Wer also die Stärkung durch den Geist erhalten und sich daher in der Verfolgung bewährt hat, der hat damit ein deutliches Zeichen seiner Geistbegnadung geliefert. Als Geistträger ausgewiesen kann er ohne Weihe ins Presbyterium eingegliedert werden.

Die Sonderstellung des Bekenners stellt in dieser Ära nichts Ungewöhnliches dar. Sie spiegelt vielmehr das in den ersten drei christlichen Jahrhunderten rechtlich noch nicht geklärte Verhältnis zwischen Amt und Charisma wider. Die durch Weihe geistlich zugerüsteten Amtsträger und die vom Heiligen Geist selbst beschenkten Charismatiker stehen gewissermaßen noch auf einer Stufe. Folglich stimmt das in der TA dokumentierte Ansehen der Bekenner noch „mit Theorie und Praxis der Kirche vor den großen Verfolgungen überein“53 und liefert so ein wichtiges Kriterium für die Datierung der TA.

Denn die Möglichkeit, einen Bekenner ohne Handauflegung ins Presbyterium aufzunehmen, erlischt seit den großen Verfolgungen in der Mitte des 3. Jahrhunderts, da seither ein sprunghafter Anstieg der Bekenner zu verzeichnen ist.54 Die Eingliederung der Bekenner in den höheren Klerus und die damit verbundene volle oder partielle Besoldung hätte die betroffenen Gemeinden zu sehr belastet. Hinzu kommt, dass in der nunmehr voll ausgebauten Kirchenorganisation für charismatische Bekenner kein Platz mehr ist.

2.6.2 Die Dienste in der Traditio Apostolica

Neben den in der Regel durch eine Weihe verliehenen Ämtern, die bisher im Blick waren, gibt es in der Gemeinde der TA auch eine Reihe von Diensten, mit denen Frauen und Männer durch Ernennung beauftragt werden.

2.6.2.1 Die Witwe

Als Witwe (vidua, χήϱα) wird in der TA einerseits die für kirchliche Aufgaben eingesetzte verwitwete Frau, die so genannte Gemeindewitwe, bezeichnet (TA 10). Es kann damit aber auch die der Unterstützung bedürftige, arme Witwe gemeint sein. Denn auch sie ist der Sorge der Gemeinde anvertraut, weshalb z.B. vor der Zulassung der Taufbewerber ihr Einsatz zugunsten der Witwen überprüft wird (TA 20)55.

Voraussetzung für die Zulassung zur Gemeindewitwe ist ein höheres Alter sowie eine längere Zeit der Witwenschaft. Außerdem wird sie dazu nicht geweiht (non ordinatur), sondern namentlich erwählt (eligitur ex nomine). Mit letzterer Formulierung ist wohl gemeint, dass sie aufgrund ihres Rufs zur Gemeindewitwe ernannt wird. In ihren Stand möge sie durch ein Wort eingeführt werden (instituatur per verbum) und sich dann den übrigen Gemeindewitwen, gewissermaßen einem Witwenkollegium, anschließen. Doch „darf ihr nicht die Hand aufgelegt werden (non imponetur manus super eam), weil sie nicht die Gaben darbringt (non offert oblationem) und kein priesterliches Amt (liturgia) innehat“ (TA 10). Vielmehr sei sie vor allem für das Gebet bestellt. Die ausdrückliche Anweisung, die Gemeindewitwe nicht zu weihen und ihr nicht die Hand aufzulegen, da sie die Gaben nicht darbringe und kein priesterliches Amt innehabe, lässt die Vermutung aufkommen, dass das vor dieser Bestimmung gelegentlich der Fall war.56

2.6.2.2 Der Lektor

Zu Beginn des 3. Jahrhunderts taucht in TA 11, aber auch bei Tertullian († nach 220) und Origenes († um 253) der Leser (lector, ἀναγνώστης) auf. Verschiedene Faktoren haben zur Entstehung dieses Dienstes geführt. An erster Stelle ist hier die jüdische Tradition des Vorlesens biblischer Texte im Synagogen-Gottesdienst zu nennen.57 Die Kirche ist also schon aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln mit der Aufgabe des Vorlesers vertraut. Darüber hinaus fördert die kontinuierliche Ausgestaltung des christlichen Gottesdienstes eine Differenzierung zwischen den einzelnen gottesdienstlichen Funktionen. So werden die Heiligen Schriften, die der Bischof auslegt, nunmehr von einem eigenen Lektor vorgetragen. Die TA stuft seinen Dienst verhältnismäßig niedrig ein, da ihm der Bischof bei seiner Einführung ein Buch überreichen, ihm jedoch keine Handauflegung erteilen soll.

2.6.2.3 Die Jungfrau

Die Bestimmung von TA 12 über die Jungfrau (virgo, παρθένος) ist sehr knapp, da die Einweisung in ihren Stand wohl ähnlich verläuft wie bei der Gemeindewitwe. Wie der Letzteren und dem Lektor soll ihr bei ihrer Einführung nicht die Hand aufgelegt werden, da allein ihr Entschluss (propositum tantum) sie zur Gemeindejungfrau mache. Ihre persönliche Entscheidung und noch nicht das kirchenrechtlich bindende Gelübde charakterisieren also ihren Status, wenn sie auch schon den Nonnenstand erahnen lässt. Gemeinsame Aufgaben der Gemeindewitwe und -jungfrau sind Fasten und Gebet für die Kirche (TA 23), wobei die Jungfrau auch zum Psalmengesang beim abendlichen Gemeindemahl (TA 25) verpflichtet wird.

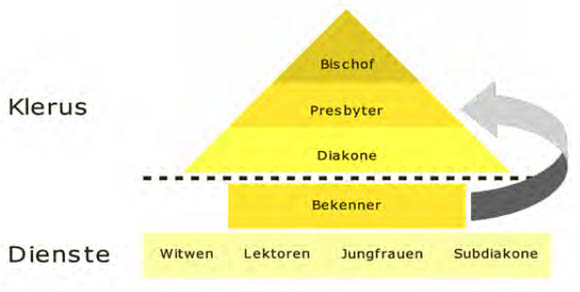

Abb. 13 Die spätestens Mitte des dritten Jahrhunderts voll ausgebildeten kirchlichen Ämter und. Dienste nach dem Zeugnis der Traditio Apostolica.

2.6.2.4 Der Subdiakon

Der Subdiakon (subdiaconus) der TA ist direkt dem Diakon untergeordnet, auf dass er dem Diakon folge (ut sequatur diaconum) (TA 13). Sein Dienst entsteht – wie der des Lektors – aufgrund zunehmender kirchlicher Aufgaben, was zu einer wachsenden Differenzierung der kirchlichen Ämter und Dienste führt. Terminologisch werden Diakon und Subdiakon in der Folgezeit oft nicht voneinander unterschieden, freilich zu Unrecht, da der Subdiakon der TA ausdrücklich keine Handauflegung empfängt.

2.6.2.5 Das mit der Gabe der Heilung beschenkte Gemeindemitglied

In Anlehnung an 1 Kor 12,9, wo von der Gnadengabe des Krankenheilens die Rede ist, formuliert TA 14 eine Vorschrift für Gemeindemitglieder, die für sich in Anspruch nehmen, „in einer Offenbarung die Gabe der Heilung empfangen“ zu haben. Die nach eigenen Angaben auf diese Weise Ausgezeichneten sollen zunächst keine Handauflegung erhalten, da erst die Praxis ihren Anspruch erweisen müsse. Ob ihnen nach Erweis ihres Charismas die Hände aufgelegt werden, ist nicht bekannt. Wie spätere Kirchenordnungen nahe legen, wird man ihre Aufgabe aber wohl als eine Vorform des späteren Exorzistendienstes ansehen dürfen.

Mit dieser Vorschrift schließen die Ausführungen der TA über die zeitgenössische Kirchenverfassung. Anhand ihrer umfangreichen Bestimmungen dürfte deutlich geworden sein, dass die kirchlichen Ämter und Dienste spätestens Mitte des 3. Jahrhunderts ihre wesentliche Ausformung gefunden haben.

GEERLINGS, Wilhelm (Übers./Einleitung), Traditio Apostolica (= Fontes Christiani 1) Freiburg Basel Wien 1991, 143-313; hier 160-177 (Einleitung zu den Ämtern und Diensten), 214-221 u. 230-243 (Text und Übersetzung von TA 2f. u. 7-14).

19 Vgl. hier und im Folgenden KERTELGE, Karl, Apostel. I. Im Neuen Testament, in: Lexikon für Theologie und Kirche3 1 (1993) 851f.; hier 852.

20 Zur Datierung der beiden Paulusbriefe vgl. SCHNELLE (wie S. 32) 74 (1 Kor), 113 (Gal).

21 Zur Datierung der Apostelgeschichte vgl. SCHNELLE (wie S. 32) 305.

22 HÜBNER (wie S. 32) 48.

23 Zur sprachlich-kulturell in griechischsprachige Hellenisten und aramäischsprachige Hebräer aufgeteilten Jerusalemer Urgemeinde vgl. Kapitel 1.2.2.

24 DASSMANN (wie S. 12) 60.

25 Nach BALZ (wie S. 34) 859 wird die Wortgruppe λειτουϱγία, λειτουϱγέω usw. in der Septuaginta „in ausgeprägtem kultischen Sinn verwendet und zwar […] als t[erminus] t[echnicus] für den Tempeldienst der Priester und Leviten“.

26 Vgl. ebenda, 861.

27 Zur Datierung vgl. SCHNELLE (wie S. 32) 129.

28 So – neben vielen anderen Kommentaren – z.B. JERVELL, Jacob (Übers./Erklärer), Die Apostelgeschichte (= Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament 317) Göttingen 1998, 342.

29 Es handelt sich um Röm, 1 Kor, 2 Kor und Gal. – Zur Datierung dieser authentischen Paulusbriefe vgl. SCHNELLE (wie S. 32) 129 (Röm), 74 (1 Kor), 94 (2 Kor) und 113 (Gal).

30 Etwas weniger aussagekräftig versteht er sich in den anderen Proto-Paulinen als „berufen zum Apostel, auserwählt, das Evangelium Gottes zu verkünden“ (Röm 1,1), als einer, der durch Jesus Christus „Gnade und Apostelamt empfangen“ habe (Röm 1,3), als ein „durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu“ (1 Kor 1,1) und als „durch Gottes Willen Apostel Christi Jesu“ (2 Kor 1,1).

31 Zur Datierung des Philipperbriefs vgl. SCHNELLE (wie S. 32) 155.

32 KLAUCK, Hans-Josef, Hausgemeinde und Hauskirche im frühen Christentum (= Stuttgarter Bibelstudien 103) Stuttgart 1981, 30f., zitiert nach HÜBNER (wie S. 32) 58.

33 So GNILKA (wie oben) 39 und H ÜBNER (wie S. 32) 59. Das „dienstliche Zusammenspiel“ zwischen dem Apostel Paulus und den Episkopen und Diakonen kommt bei B ÖHM (wie oben) 120 nicht in den Blick.

34 Zum entsprechenden Argumentationsgang des Clemens vgl. im Folgenden auch KNOCH, Otto, Die »Testamente« des Petrus und Paulus. Die Sicherung der apostolischen Überlieferung in spätneutestamentlicher Zeit (= Stuttgarter Bibelstudien 62) Stuttgart 1973, 93f.

35 VOGT, Hermann Josef, Zum Bischofsamt in der frühen Kirche, in: Theologische Quartalschrift 162 (1982) 221-236; hier 221.

36 Zur Datierung vgl. SCHNELLE (wie S. 32) 374.

37 Vgl. GNILKA (wie S. 36) 35.

38 Zur Spätdatierung des Ignatius von Antiochien vgl. den Forschungsüberblick von PROSTMEIER, Ferdinand R., Ignatius von Antiochien, in: DÖPP, Siegmar / GEERLINGS, Wilhelm (Hg.), Lexikon der antiken christlichen Literatur, Freiburg Basel Wien 20023, 346-348; hier 347 sowie BÖHM (wie S. 36) 123 Anm. 43 (jeweils mit Literatur).

39 Ähnlich äußert sich Ps.-Ignatius gegenüber den Christen von Tralles: „Desgleichen sollen alle die Diakone achten wie Jesus Christus, ebenso den Bischof als Abbild des Vaters, die Presbyter aber wie eine Vereinigung von Aposteln. Ohne diese ist von Kirche nicht die Rede“ (Trall. 3,1).

40 Zu den Diakonen bei Ignatius vgl. hier und im Folgenden FISCHER (wie oben) 128f.

41 NOLLÉ (wie S. 49) 258.

42 Zur Rolle der Propheten als ur- und frühchristliche Gemeindeautoritäten vgl. die Kapitel 2.2.2.1 und 2.2.2.3.

43 Zum weiblichen Diakon Phöbe vgl. Kapitel 2.2.2.2.

44 Zur Beheimatung der ur- und frühchristlichen Gemeinden im oikos oder domus vgl. auch die Kapitel 1.6, 7.4.2 und 7.4.5.

45 Zum Aufkommen des einheitsstiftenden Synodalwesens vgl. Kapitel 3.3, zur Thematik und zu den synodalen Prozessen während des Osterfeststreits vgl. Kapitel 5.3.1.

46 Zum weiblichen Diakon Phöbe vgl. Kapitel 2.2.2.2.

47 Die östlichen und westlichen Zeugnisse des ersten christlichen Jahrtausends für den weiblichen Diakonat vgl. bei REININGER, Dorothea, Diakonat der Frau in der Einen Kirche: Diskussionen, Entscheidungen und pastoral-praktische Erfahrungen in der christlichen Ökumene und ihr Beitrag zur römisch-katholischen Diskussion, Ostfildern 1999, 82-113.

48 So vor allem seit der bahnbrechenden Studie von MARKSCHIES, Christoph, Wer schrieb die sogenannte Traditio Apostolica? Neue Beobachtungen und Hypothesen zu einer kaum lösbaren Frage aus der altkirchlichen Literaturgeschichte, in: KINZIG, Wolfram / MARKSCHIES, Christoph / VINZENT, Markus (Hg.), Tauffragen und Bekenntnis. Studien zur sogenannten „Traditio Apostolica“ und zu den „Interrogationes de fide“ und zum „Römischen Glaubensbekenntnis“ (= Arbeiten zur Kirchengeschichte 74) Berlin New York 1999, 1-74.

49 Zu den Bekennern vgl. unten Kapitel 2.6.1.4.

50 MARKSCHIES (wie Anm. 48) 50.

51 In diesem Licht wird es verständlich, warum die Nachbarbischöfe im weiteren Verlauf der Entwicklung das gesamte Wahlverfahren an sich ziehen werden.

52 Zur Mitwirkung der Presbyter bei der Taufe der TA vgl. die Kapitel 7.2.4.2, 7.2.4.3 und 7.2.4.5.

53 GEERLINGS, Traditio Apostolica (wie S. 59) 171.

54 Mitte des 3. Jahrhunderts erlischt auch die Sündenvergebungsvollmacht der Bekenner, wie aus Kapitel 7.3.2 hervorgeht.

55 Zu den Zulassungsvoraussetzungen der Taufbewerber in der TA vgl. die Kapitel 7.2.3.2 und 7.2.3.3.

56 Zu vergleichbaren weiblichen Autoritäten in kleinasiatischen Christengemeinden des 1. und 2. Jh.s vgl. Kapitel 2.5.2.

57 Zu den aus dem Synagogengottesdienst übernommenen Elementen der kirchlichen Liturgie vgl. Kapitel 7.1.

3. Theorie und Praxis der kirchlichen Einheit in den ersten drei Jahrhunderten

In den ersten zwei Jahrhunderten besteht die Kirche vor allem aus Einzelgemeinden bzw. in der Einzelgemeinde. Vor Ort ist die Ortsgemeinde die Kirche Jesu Christi. Um Kirche zu sein, ist sie auf nichts außerhalb ihrer selbst angewiesen. Ihre Einheit mit Christus, die Einheit ihrer Gemeindemitglieder untereinander und ihre Gemeinschaft mit anderen Ortsgemeinden kommt insbesondere in der gemeinsamen Eucharistiefeier zum Ausdruck. Die rasche Zunahme der Christen, ihre Präsenz in allen Gesellschaftsschichten, in allen Provinzen des Reichs, in der Stadt und auf dem Land, ruft den Gemeinden jedoch ihre Pluralität ins Bewusstsein. Aufgrund der wachsenden Kontakte unter den Gemeinden macht sich diese Pluralität noch deutlicher bemerkbar; denn im 2. und 3. Jahrhundert nimmt der briefliche und sonstige Austausch zwischen den Gemeinden erheblich zu. Man zeigt sich gegenseitig die Wahl eines neuen Bischofs an, berichtet einander über Krisenerscheinungen, tauscht sich zu theologischen Fragen aus und lässt sich zu bestimmtenTerminen Grußschreiben zugehen. Diese wachsende Kommunikation, die manchmal auch die Wahrnehmung von befremdlicher Pluralität mit sich bringt, verstärkt unter den Christen die Tendenz, ihre Einheit in Glauben und kirchlicher Gemeinschaft deutlicher zu erfassen. Es geht ihnen darum, nicht nur eine Vielzahl von nebeneinander existierenden Ortskirchen zu bilden, sondern anhand von zuverlässigen Kriterien zu erkennen, dass sie an der einen, alle Ortskirchen umfassenden Kirche Jesu Christi partizipieren. Zur Bezeichnung dieser Art von Teilhabe übernimmt man aus 1 Kor 1,9 den Begrif f κοινωνία (communio) im Sinne von Gemeinschaft oder Einheit. Anhand welcher Kriterien vergewissern sich nun die Ortskirchen ihrer κοινωνία, ihrer Teilhabe am rechten Glauben und an der rechten Praxis der Kirche? Seit der Mitte des 2. Jahrhunderts, als die Ära der Apostel immer mehr in die Ferne rückt, stellen sie das Vorhandensein wahrer Communio (κοινωνία) mit der Kirche Jesu Christi fest, indem sie ihre Einheit mit dem Ursprung und untereinander überprüfen. Es geht also

1. um die Ermittlung der vertikalen Einheit mit dem Ursprung und

2. um die Ermittlung der horizontalen Einheit mit der Kirche.

3.1 Die Ermittlung der vertikalen Einheit mit dem Ursprung durch Feststellung von apostolischer Tradition und Sukzession

Mit dem modernen Terminus der vertikalen Einheit bezeichnet man die Rückbindung einer Ortskirche an ihren Ursprung. Mit Hilfe einer senkrechten, von oben nach unten verlaufenden Linie lässt sich das folgendermaßen darstellen: Gott, der Ursprung allen Seins, sendet seinen Sohn Jesus Christus in die Welt; dieser sendet die Apostel mit dem Auftrag, das Evangelium allen Völkern zu verkünden und dazu Ortskirchen zu gründen. Das Gleiche geben die von den Aposteln autorisierten Apostelschüler an ihre Nachfolger, die Bischöfe, weiter, indem sie ihnen die reine apostolische Lehre und das kirchliche Amt anvertrauen (vgl. Abb. 14). In diesem Rahmen kommt allmählich die Überzeugung auf, dass der Inhaber des so überkommenen kirchlichen Amtes die Weitergabe der apostolischen Lehre gewährleistet. Denn man stellt sich nun eine lückenlose Kette von Amtsinhabern vor, die von den Aposteln über die Apostelschüler bis zu den Bischöfen reicht. Sie alle zeichnet die apostolische Nachfolge oder Sukzession aus. Als Glieder einer apostolischen Sukzessionskette garantieren sie dafür, dass die apostolische Überlieferung oder Tradition von Generation zu Generation unversehrt weitergegeben wird.

Abb. 14 Das Mitte des zweiten Jahrhunderts entwickelte Prinzip der vertikalen Einheit mit dem Ursprung.

Die so definierte vertikale Einheit mit dem Ursprung kommt Mitte des 2. Jahrhunderts erstmals in den Blick. Damals behaupten die Gnostiker, ihnen seien auf die Apostel zurückgehende, allerdings nicht mit der „üblichen“ Tradition der Kirche übereinstimmende Lehren übermittelt worden, weshalb sie gezwungen seien, Sonderkirchen mit Sonderlehren zu gründen. Für ihre Sonderlehren berufen sie sich auf geheime Überlieferungen, die Jesus einzelnen Aposteln mitgeteilt habe und die durch Mittelsmänner, die lückenlos aufgezählt werden, auf sie gekommen seien. Um diese Sonderlehren zu entlarven und als nicht apostolisch zu erweisen, greift man kirchlicherseits das Traditions- und Sukzessionsprinzip auf. In Abwehr gnostischer, angeblich apostolischer Schriften müssen die Bischöfe mit ihren Gemeinden zunächst entscheiden, welche Schriften in ihren gottesdienstlichen Versammlungen gelesen werden können und daher zum Kanon, zur kirchlich anerkannten Sammlung der neutestamentlichen Schriften, zu zählen sind. Zu diesem Zweck berufen sich kirchliche Theologen gegen die Gnostiker auf das Prinzip der apostolischen Überlieferung oder Tradition. Damit legen sie sich fest, dass nur solche Schriften kanonisch, d.h. für die Kirche verbindlich, sind, die in die apostolische Zeit zurückreichen und in den apostolisch begründeten Ortskirchen geschätzt und öffentlich vorgelesen werden.

Garanten für die Echtheit und Zuverlässigkeit solcher Schriften sind insbesondere die Vorsteher dieser Ortskirchen, da sie sich in einer ununterbrochenen Sukzessionskette bis auf die Apostel zurückführen lassen. Um das zu beweisen, stellt man für diese Ortskirchen Bischofslisten auf, die in lückenloser Reihenfolge bis zu den Aposteln zurückreichen. Mit diesem Prinzip der apostolischen Nachfolge oder Sukzession wird die Tradition als wesentliches Element des kirchlichen Glaubens gesichert und gleichzeitig die Flut der apokryphen gnostischen Schriften ihrer Autorität entkleidet und aus der Kirche ausgeschieden. Denn durch dieses Verfahren wird klargestellt, dass nur solche Schriften den Anspruch apostolischer Autorität erheben können, die von den Bischöfen der auf die Apostel zurückgehenden Kirchen, den Zeugen und Hütern der apostolischen Tradition, anerkannt werden.