- -

- 100%

- +

Man kann dieser Frage scheinbar elegant ausweichen, indem man Zuflucht bei einem „All-Einheits-Denken“ oder einem erneuerten Pan(en)theismus sucht und diesen obendrein als kompatibel mit dem Paradigma „Evolution“ bzw. einer naturwissenschaftlichen Kosmologie ausgibt.35 Die Verschiedenheit von Gott und Welt wird dabei so angesetzt, dass sie nochmals von einer Hyper-Einheit umgriffen ist, die ihrerseits Gott zugerechnet wird. Alles Endliche und Geschaffene geht in diesem Modell aus einer (evolutiven) Selbstdifferenzierung des Absoluten bzw. Göttlichen hervor. Fraglich ist jedoch, wie bei einem solchen Versuch die Unterscheidung von Transzendenz und Immanenz sowie die radikale Autonomie des Welthaften und die Alterität Gottes noch gedacht werden können. Gleichwohl kommt ein derartiger Ansatz vielen religiös Suchenden und ihrem Bedürfnis nach mystischer Vereinigung oder Einheit mit dem Göttlichen entgegen.36 Und er scheint auch dialogfähig mit spirituellen Traditionen zu sein, die hinduistisch oder taoistisch geprägt sind.37 Ob stattdessen die christliche Theologie nicht eher auf einem dialogischen Gegenüber von Gott und Mensch insistieren oder die Gemeinschaft von Gott und Mensch derart denken sollte, dass sie eine „communio“ der bleibend Verschiedenen impliziert, eröffnet eine grundsätzliche Alternative, deren Erörterung breiten Raum beansprucht.38

Beiden Seiten dieser Alternative geht es gleichwohl um eine gemeinsame Grundfrage, die zudem für die Streitsache Offenbarung nicht weniger zentral ist als für die Streitsache Heilswege: Wie kann der endliche und bedingte Mensch das Unendliche fassen oder den Unbedingten erfassen – in der Weise unbegrenzten Selbstseins oder im selbstlosen Aufgehen im Grenzenlosen? Wo und wie kann er sich vom Ungreifbaren ergreifen lassen? Kann überhaupt ein unmittelbares Verhältnis zwischen Endlichem und Unendlichem, Bedingtem und Unbedingtem gedacht werden? Ist der Mensch überhaupt „capax Dei“? Inwiefern kann er Subjekt eines Verhältnisses zu Gott sein? Vor allem aber geht es um die Frage, unter welchen Bedingungen überhaupt ein Gottesverhältnis des von Gott radikal verschiedenen Menschen und ein Weltverhältnis des gegenüber der Welt transzendenten Gottes widerspruchsfrei gedacht werden können. Sollten Zweifel an deren Denkbarkeit ausgeräumt sein, bleibt immer noch zu diskutieren, unter welchen Umständen diese Verhältnisse offenbar werden können.

Wer auf diese Frage eine affirmative Antwort geben will, wird umgehend mit der Skepsis konfrontiert, ob ein überkommenes „substanzontologisches“ Verständnis der Wirklichkeit Gottes und einer Gott/Welt-Beziehung noch aufrechterhalten werden kann. Hierbei werden sowohl die Wirklichkeit Gottes als auch die des Menschen als zwei „in sich“ und „für sich“ bestehende Entitäten verstanden, für die eine Beziehung stets ein nachträglich realisiertes Verhältnis darstellt. Eine Beziehung besteht hier nur zwischen zwei Größen, aber kann niemals diese Größen selbst konstituieren. Bleibt man bei dieser Prämisse, dann errichten Beziehungen ein „Zwischen“, das zwei Größen nicht weniger trennt, als es sie einander nahekommen lässt. Ein „All-Einheits-Verhältnis“ von Gott und Welt ist dann aber ebenso wenig denkbar wie eine Selbstvergegenwärtigung Gottes in der Welt (Offenbarung). Und religiöse Heilswege können dann bestenfalls in eine Sphäre zwischen Gott und Mensch führen, von der man vermuten kann, dass hier ein Niemandsland beginnt.

Bei der Suche nach Alternativen habe ich mit einer Relationalen Ontologie eine Referenztheorie gewählt, die von etlichen Prämissen Abschied nimmt, die derzeit in vielen theologischen Konzepten noch vorausgesetzt werden und zu den angedeuteten Problemen führen. Es handelt sich um Voraussetzungen, denen der Abschied zu geben ist, soll unter den Denkplausibilitäten der Gegenwart noch verantwortbar von einem Gott/Welt-Verhältnis, von Offenbarung und Erlösung, von der Besonderheit des Christentums angesichts anderer Religionen und seiner Gemeinsamkeit mit ihnen gesprochen werden. Von dieser Referenztheorie nimmt die Neuformatierung der „klassischen“ fundamentaltheologischen Traktate, ihrer Beweismittel und -ziele ihren Ausgang.39 Verbunden ist damit auch ein verändertes Arrangement der einzelnen „demonstrationes“.

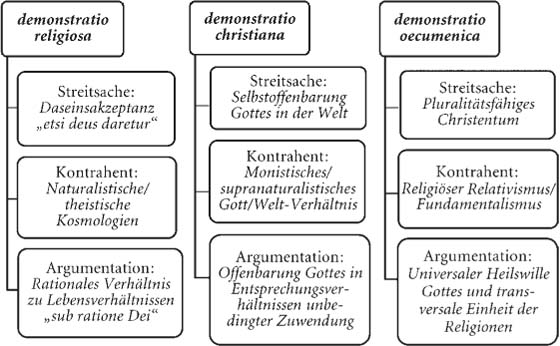

Zur Debatte steht zunächst mit der Streitsache Gott die Verantwortbarkeit einer Rede von Gott, für die angesichts einer Gott los gewordenen Moderne weder eine klare Anschlussfähigkeit für innerweltliche Notwendigkeiten noch für Weltentstehungsreflexionen besteht. Darauf folgt die Streitsache Offenbarung, die nicht nur formal den Geltungsanspruch des Christentums anhand der Leitkategorien „Verhältnis“ und „Relation“ darlegt, sondern auch materialiter Auskunft über die Kernbotschaft des Christentums von der Selbstvergegenwärtigung Gottes als Ereignis unbedingter Zuwendung in den Lebensverhältnissen des Menschen gibt – und dies angesichts einer kategorisch bestrittenen Möglichkeit der Präsenz des Unbedingten im Bedingten. In der Streitsache Heilswege geht es nicht nur um die Frage, inwieweit die christlichen Konfessionen Ort und Ereignis des Heilswillens Gottes sein können. Hier ist vielmehr zu erörtern, inwieweit die Universalität dieses Heilswillens aus christlicher Sicht auch andere Religionen als Ort und Ereignis seiner Antreffbarkeit zu denken erlaubt, selbst wenn diese Antreffbarkeit von gänzlich anderer Art sein mag, als sie das Christentum von sich bezeugt. Auf diese Weise lassen sich für die konkrete Begegnung der Religionen wie für die theologische Reflexion des interreligiösen Dialoges neue (transversale) Beziehungsmuster entdecken. Somit wird der Themenkomplex einer Theologie der Religionen in ein fundamentaltheologisches Curriculum inseriert und umgekehrt die „quaestio catholica vel oecumenica“ in einen größeren Kontext gestellt.

Fragen einer theologischen Erkenntnis- oder Prinzipienlehre40 bzw. Erörterungen zur Wissenschaftstheorie der Theologie41 werden bei dieser Neuformatierung nicht gesondert traktiert. Zum einen sind die notwendigen methodischen Absicherungen in die einzelnen „demonstrationes“ eingegliedert. Zum anderen gilt für sie, was auch für eine der „demonstratio religiosa“ vorgeschaltete religionsphilosophische Reflexion42 zu notieren ist: Sie verdienen eigentlich eine eigene monographische Behandlung.

Widerspruch gegen dieses veränderte Arrangement ist nicht nur einkalkuliert, sondern durchaus erhofft. Kritik und Widerspruch gehören zur wissenschaftlichen Streitkultur. Wo die Theologie ihr keinen Raum bietet, wird sie selbst steril und langweilig. Langeweile aber ist tödlich. Zur Vermeidung von Langeweile werden im Folgenden sämtliche Plädoyers zu den Streitfällen „Gott – Offenbarung – Heilswege“ mit Hinweisen auf Alternativ- und Gegenpositionen versehen, mit denen ich mich kritisch auseinandersetze. Die Lektüre dieser Texte halte ich für lohnend. Bei aller Kritik können aus ihnen kontrastive oder komplementäre Sichtweisen zu meiner eigenen Position entwickelt werden. Vielleicht haben die von mir kritisierten Autoren am Ende ja doch Recht!? Ein Urteil darüber können und sollen aber nicht die betroffenen Autoren, sondern nur unsere Leserinnen und Leser fällen. Was ihnen dazu abverlangt wird, ist die Bereitschaft zu bisweilen anstrengender Kopfarbeit und ein gerüttelt Maß an intellektueller Beweglichkeit.

Nicht selten bricht Streit aus bei Menschen, die gemeinsam unterwegs sind und sich uneins sind, auf welcher Route die Reise fortgesetzt werden soll: auf der kürzesten oder schnellsten, auf der bequemsten oder beschwerlichsten? Ich habe mich entschlossen, bei jeder fundamentaltheologischen „demonstratio“ auch Vorstöße in bislang wenig erkundete Problemregionen der Theologie zu unternehmen. Dies schließt ein, dass ich mich jeweils für die am wenigsten abgesicherte Route entschieden habe – und dies erklärt wiederum den in der Gliederung der einzelnen Kapitel verwendeten Terminus Expeditionen. Als Entsprechungsvokabeln bietet das Synonymwörterbuch an: Entdeckungs-, Forschungsreise, Feldzug, Trekkingtour. Bei solchen Unternehmungen sind explorative, investigative und sportive Dispositionen gefragt. Dass zur passenden Ausrüstung auch eine Portion Abenteuerlust und Risikobereitschaft gehören,43 dürfte nicht minder für theologische Vorhaben dieses Zuschnitts gelten.

34 Zum Unbehagen am klassischen Format, an Ansatz, Inhalten und Methodik siehe ausführlich J. MEYER ZU SCHLOCHTERN/R. A. SIEBENROCK (Hg.), Wozu Fundamentaltheologie?, bes. 169–201. Dass es aktuell Streit um die „demonstrationes“ der Fundamentaltheologie gibt, hat seinen Grund darin, dass sie in ihrer bisherigen Form offensichtlich nicht mehr konsenserzeugend sind. Weder Anzahl noch Anordnung stehen außer Frage. Der verbleibende Konsens fällt zudem umso kleiner aus, je geringer die Zahl der Beteiligten ist, die an seinem Entstehen bzw. an seiner Erneuerung mitwirken. Es ist der Theologie also keineswegs gedient, wenn es in ihr nur wenige Denkschulen gibt und statt des Wettbewerbs um das jeweils bessere Argument ein Wettkampf um die effizienteste Verdrängung konkurrierender Denkansätze ausgetragen wird. Unter dieser Rücksicht geht es (in) diesem Buch auch um einen Pluralitätszuwachs theologischen Denkens.

35 In diesem Motiv kommen Denkansätze von wissenschaftlichen Grenzund Einzelgängern überein, die sich ansonsten auf höchst unterschiedliche philosophische und naturwissenschaftliche Plausibilitäten beziehen. Siehe hierzu etwa K. MÜLLER, Gott – größer als der Monotheismus?, in: F. Meier-Hamidi/K. MÜller (Hg.), Persönlich und alles zugleich. Theorien der All-Einheit und christliche Gottesrede, Regensburg 2010, 9–46; K. WILBER, Naturwissenschaft und Religion. Die Versöhnung von Wissen und Weisheit, Frankfurt 2010; DERS., Integrale Spiritualität, München 2007; Ph. CLAYTON, Emergenz und Bewusstsein. Evolutionärer Prozess und die Grenzen des Naturalismus, Göttingen 2008.

36 In der spirituellen Literatur wird diese Nachfrage vor allem aufgegriffen von W. JÄGER, Die Welle ist das Meer. Mystische Spiritualität, Freiburg/Basel/Wien 2000; DERS., Westöstliche Weisheit. Visionen einer integralen Spiritualität, Stuttgart 32007; DERS., Wiederkehr der Mystik, Freiburg/Basel/Wien 52007; DERS., Anders von Gott reden, Petersberg 2008. Zur kritischen Rezeption siehe die Kontroverse zwischen W. JÄGER und G. FUCHS, Sind Gott und Mensch voneinander unterschieden?, in: N. Copray (Hg.), Baustelle Christentum. Glaube und Theologie auf dem Prüfstand, Ostfildern 2009, 39–46.

37 Siehe R. PANIKKAR, Das Göttliche in allem. Der Kern spiritueller Erfahrung, Freiburg/Basel/Wien 32000; F. D’Sa, Gott, der Dreieine und der All-Ganze, Düsseldorf 1987.

38 Vgl. dazu ausführlicher in diesem Band § 8 („Gott – in Wahrheit und in Wirklichkeit“).

39 In vielfacher Weise sind diese Überlegungen inspiriert von P. KNAUER, Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie, Freiburg/Basel/Wien 61991, wenngleich ich bei der Grundlegung und theologischen Umsetzung einer Relationalen Ontologie deutlich andere Akzente setze. Dies ändert nichts an den Gemeinsamkeiten mit den fundamentaltheologischen Optionen und Intentionen des einstigen akademischen Lehrers. Der Erfolg eines Lehrers ist ohnehin weniger daran zu ermessen, ob seine Schüler ihm treu bleiben, sondern inwiefern sie etwas Eigenes mit seinem theologischen Denkansatz anfangen können. Die Fruchtbarkeit eines Ansatzes wird erst dann erkennbar, wenn man ihn immer wieder neu anwenden und für Neues verwenden kann. Dies belegen und bezeugen auch die Beiträge in: G. GÄDE (Hg.), Hören – Glauben – Denken (FS Knauer), Münster 2005.

40 Vgl. etwa W. BEINERT, Kann man dem Glauben trauen? Grundlagen theologischer Erkenntnis, Regensburg 2004. Überdies steht im Raum, diesen Komplex eher der Dogmatik zuzuweisen, wie dies geschieht bei O. H. PESCH, Katholische Dogmatik aus ökumenischer Erfahrung. Bd. I/1, Ostfildern 2008, 3–369; P. HÜNERMANN, Dogmatische Prinzipienlehre. Glaube – Überlieferung – Theologie als Sprach- und Wahrheitsgeschehen, Münster 2003, W. BEINERT, Theologische Erkenntnislehre, in: Ders. (Hg.), Glaubenszugänge. Lehrbuch der Katholischen Dogmatik. Bd. I, Paderborn 1995, 47–197.

41 Das nach wie vor instruktivste Werk hierzu wurde vorgelegt von H. PEUKERT, Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – Fundamentale Theologie. Analysen zu Ansatz und Status theologischer Theoriebildung, Frankfurt 32009.

42 Vgl. dazu H.-J. HÖHN, Zeit und Sinn, bes. 40–68, 149–210. Religionsphilosophische Diskurse sind ohnehin unabhängig von theologischen Verwertungsinteressen zu führen. Denn hier geht es um die Frage, inwieweit es zur Sache der Vernunft gehört, sich für die Sache der Religion zu interessieren. Die Sache der Religion ist dabei vom Standpunkt des Denkens her zu rekonstruieren, ohne von den Vernunftsubjekten zu verlangen, den Stand-punkt der Religion einzunehmen.

43 Vgl. M. HAKE, Expeditionshandbuch. Planung, Ausrüstung, Krisenmanagement, Stuttgart 2005.

II.

Streitsache „Gott“

Von und zu Gott kann reden, wer an Gott glaubt. Aber versteht man jenseits der Glaubenden, wovon dabei die Rede ist? Was denken sich die Glaubenden dabei, wenn sie das Wort „Gott“ verwenden? Viele Zeitgenossen kommen gar nicht mehr auf den Gedanken, an Gott zu denken, zu ihm zu sprechen oder über ihn zu reden. Für sie ist bereits das Wort „Gott“ ein Fremdwort. Es kommt in ihrem Sprachschatz nicht mehr vor. Es gibt keinen Text mehr, in dem es etwas bedeutet. „Gott“ – ist es ein Name, d. h. gibt es „jemanden“, der auf diesen Namen hört? „Gott“ – ist es ein Nomen, d. h. gibt es ein „etwas“, das diese Bezeichnung verdient?44 Unklar ist der Sprachstatus des Wortes „Gott“ und ebenso der Daseinsstatus des damit Bezeichneten: Was bedeutet oder meint dieses Wort und wer/was verdient in Wahrheit und Wirklichkeit so benannt zu werden? Beide Aspekte sind zu klären, will man sagen, was man meint und wie man dazu kommt, das Wort „Gott“ zu gebrauchen.45

Hier setzt nun die fundamentaltheologische „demonstratio religiosa“ ein.46 Sie hat zur Aufgabe, die Verstehbarkeit des Redens von Gott zu sichern. Ein solches Reden ist für Glaubende eine Selbstverständlichkeit, aber für ihre Kritiker ein Ding der Unmöglichkeit. In der Streitsache Gott gilt es daher dasjenige, was sich für den Nicht-Glaubenden nicht von selbst versteht oder unmöglich erscheint, den Denkenden mit den Mitteln des Denkens verständlich zu machen und als denkmöglich aufzuweisen. Erst dann kann jede/r Denkende dem vom Glauben für selbstverständlich Gehaltenen – die Rede von Gott und die Verwendung des Wortes „Gott“ – mit Verständnis begegnen und es zumindest als nicht-unvernünftig anerkennen. Bei der „demonstratio religiosa“ geht es aber nicht allein um die Frage, welche Bedeutung das Wort „Gott“ (als Nomen oder Name) hat und wie man diese Bedeutung mit den Mitteln der Vernunft klären kann. Zur Debatte steht auch, ob sich mit diesem Wort überhaupt sinnvolle, intersubjektiv einsichtige, nachvollziehbare und rechtfertigungsfähige Sätze bilden lassen oder ob bei seiner Verwendung etwa nur unüberprüfbare Regungen in der psychischen Innenwelt eines religiösen Subjektes geäußert werden. Dabei muss sich die Theologie mit dem Einwand auseinandersetzen, dass selbst diese Klärung wiederum ein Ding der Unmöglichkeit ist.

44 Vgl. I. U. DALFERTH/Ph. STOELLGER (Hg.), Gott nennen. Gottes Namen und Gott als Name, Tübingen 2008.

45 Ohne die Angabe, was ein Wort in Wahrheit und in Wirklichkeit meint, ist eine präzise und konsistente Begriffsdefinition nicht möglich. Inkonsistent ist unter dieser Rücksicht etwa der Begriff „Einhorn“. Man kann zwar definitorisch klären, was „in Wahrheit“ die Bezeichnung „Einhorn“ verdient. Dazu genügt es, wenn der Inhalt des Begriffs widerspruchsfrei ist (z. B. „vierbeiniger Paarhufer mit hornförmiger Stirnwucherung“). Man ist aber nicht in der Lage, den Nachweis seiner Existenz zu erbringen. Es bleibt offen, ob Einhörner auch „in Wirklichkeit“ und nicht bloß in der Welt der Fabel existieren. Dass es gleichwohl eine reichhaltige Literatur darüber gibt, was es nicht gibt, zeigt Ch. LAVERS, Das Einhorn. Natur, Mythos, Geschichte, Darmstadt 2010.

46 Zu Bestimmung von Ansatz, Aufgaben und Ziel siehe auch A. KREINER, Demonstratio religiosa, in: H. Döring/A. Kreiner/P. Schmidt-Leukel, Den Glauben denken. Neue Wege der Fundamentaltheologie, Freiburg/Basel/Wien 1993, 9–48.

§ 4 Bestreitung:

Die Unmöglichkeit, von Gott zu reden

Die sprachphilosophische und wissenschaftstheoretische Diskussion des 20. Jahrhunderts (vor allem im Gefolge des Logischen Empirismus) lässt alle Sätze, in denen das Wort „Gott“ auftaucht, als kognitiv sinnlos erscheinen. Denn es handelt sich bei solchen Sätzen weder um analytische Aussagen (wie etwa Sätze der Logik und Mathematik) noch um empirisch überprüfbare Sätze, von denen man zumindest die Bedingungen und Umstände angeben kann, unter denen sie widerlegt werden können. Einen konsistenten Gottesbegriff zu bilden und definitorisch zu klären, was in Wahrheit verdient, „Gott“ genannt zu werden, scheint daher unmöglich zu sein.47

Diese Problematik wird dadurch verschärft, dass die christliche Theologie behauptet hat, dass Gott „unbegreiflich“ sei: Nach christlichem Verständnis ist Gott „der eine, wahre und lebendige Schöpfer des Himmels und der Erde, allmächtig, ewig, unermesslich, unbegreiflich, unendlich in Erkennen und Wollen und jeder Vollkommenheit. Weil er eine einzige, für sich bestehende, ganz und gar einfache und unveränderliche Geistwirklichkeit ist, ist von ihm auszusagen: Er ist wirklich und wesenhaft von der Welt verschieden, in sich und aus sich heraus überaus selig und über alles unaussprechlich erhaben, was außer ihm ist und gedacht werden kann“ (Vaticanum I/DH 3001).48

Nur jene Wirklichkeit verdient also in Wahrheit „Gott“ genannt zu werden, die nicht zum Bestand des (Inner-)Weltlichen zählt, sondern davon in Wirklichkeit und von ihrem Wesen her verschieden ist. Daher entzieht sie sich auch der Möglichkeit, unter Ausschöpfung aller sprachlichen Ausdrucksformen sagen zu können, wie sie „an und für sich“ ist. Damit wird nicht etwa nur eine vollkommene Begreifbarkeit Gottes bestritten (wie man von einem riesigen Gebäude – je näher man ihm kommt – immer nur einen Ausschnitt fotografieren kann). Vielmehr bedeutet die Behauptung der Unbegreiflichkeit Gottes, dass er ganz und gar im Modus feststellender, affirmativer Aussagesätze nicht definiert werden kann. Definitionen dieser Art sind nur möglich hinsichtlich dessen, das „außer ihm“ ist und gedacht werden kann.49

Ein Ausweg aus dieser Problematik könnte darin bestehen, dass man zeigt: Um von Gott sprechen zu können, kann man auf innerweltliche Sachverhalte und Problemlagen verweisen, für deren Erklärung oder Bewältigung der Rekurs auf die Wirklichkeit Gottes unabdingbar ist. Der klassische Weg der „demonstratio religiosa“ zur Bildung eines konsistenten Gottesbegriffs bestand darin, die Frage, was dieses Wort „in Wahrheit und in Wirklichkeit“ bedeutet, im Zusammenhang mit besonderen Konstellationen der menschlichen Daseinserfahrung zu klären. Dabei wurde von unstrittigen Sachverhalten (z. B. von kontingenten Weltereignissen) ausgegangen, die in eine Argumentation eingingen, deren Akzeptanz unabhängig von jedem Glauben ein Gebot der Vernunft darstellt und am Ende dazu führen sollte, dass zwischen Denkenden und Glaubenden ein rationales Einverständnis hinsichtlich der widerspruchsfreien Vertretbarkeit des Gottesgedankens entsteht. Das dem Glauben Selbstverständliche sollte durch Argumente einsichtig gemacht werden, deren Akzeptanz allein rational motiviert ist.50

1. Verluste – oder:

Wenn der Wert des Wortes „Gott“ aufgezehrt ist

In der Moderne ist jedoch höchst fragwürdig geworden, ob eine vernunftgeleitete Wirklichkeitserfahrung und -deutung zur Erkenntnis eines innerweltlichen Verweisungszusammenhangs führen kann, der „über die Welt hinaus“ führt, so dass im Rahmen einer Welterklärungstheorie das „erste Unbewegte, aber alles Bewegende“, der letzte und weltjenseitige Grund alles Seienden und als solcher auch der Garant einer Ordnung der Werte und Normen aufscheint, dem in der religiösen Sprache das Wort „Gott“ entspricht. Die Voraussetzungen für solche Füllungen des Wortes „Gott“ sind weitgehend weggebrochen. Jede für unbezweifelbar gehaltene Prämisse menschlichen Denkens, Wollens und Tuns, die etwa in den kosmologischen, wahrheitstheoretischen, axiologischen oder ontologischen Gottesbeweis einging,51 lässt sich seit I. KANTS „Kritik der reinen Vernunft“ (KrV B 620–658) mit guten Gründen in Frage stellen. Seitdem steht die Auffassung, das Bemühen der (theoretischen) Vernunft um eine widerspruchsfreie Beschreibung der Welt und ihres Herkommens könne ohne religiösmetaphysische Zusatzannahmen nicht erfolgreich sein, auf sehr schwachem Fundament. Es ist höchst fraglich, ob die Theologie noch einen objektiven innerweltlichen Sachverhalt oder Tatbestand entdecken kann, über den sie den Gottesglauben hinsichtlich seiner „Gegenstandsfähigkeit“ verifizieren kann.

Gegen diese Möglichkeit spricht auch das normative Selbstverständnis der Moderne und das Resultat von vernunftgeleiteten Modernisierungsprozessen: Für die Erklärung der Entstehung der Welt, für die Begründung moralischer Normen, für die Legitimation politischer Herrschaft, sogar für die Sinnstiftung des Daseins ist Gott bzw. der Rekurs auf Gott nicht mehr notwendig (d. h. unabdingbar, zwingend, alternativenlos), sondern hierfür stehen längst funktionale Äquivalente zur Verfügung.52 Sinnerfüllung lässt sich etwa finden in einem Beruf, der Selbstverwirklichung und soziale Wertschätzung bietet. Manche Menschen sehen eine Sinnperspektive auch darin, sich für ein Projekt zu engagieren, das ihr Leben überdauert. Während für die einen Sinn etwas ist, das man dem Leben selbst geben muss, besteht er für andere darin, etwas vom Leben zu haben: „Handele so, dass du am Ende deines Lebens sagen kannst, das Maximum aus deiner Lebenszeit herausgeholt zu haben!“

In all diesen Bereichen kann der Mensch agieren „etsi deus non daretur“. Für die Moderne gilt es als ausgemacht, dass jetzt für den Menschen die Zeit gekommen ist, sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen und sich nicht mehr in der Hand eines anderen zu wissen. Es ist an der Zeit, selbst den Lauf der Welt zu bestimmen, Herr und Meister der Natur zu werden, selbst Geschichte zu schreiben. Diese Überzeugung macht vor der Religion nicht Halt. Es beginnt das Experiment, dass die Grundsituation der Welt zureichend „ohne Gott“ bestimmbar ist. Dieses Experiment erweist sich – auch theologisch – als höchst folgenreich.

2. Konsequenzen – oder:

Wenn Gott im Horizont der Welt nicht mehr nötig ist

Die Moderne weist den Menschen in die Welt zurück, nicht über sie hinaus. Weder für das Denken noch für das Tun des Menschen scheint der Gottesgedanke also etwas zu bezeichnen, das als „conditio sine qua non“ seines Denkens und Handelns angesprochen werden muss. Die Autonomie der Naturerkenntnis und der soziokulturellen Sachbereiche (Wissenschaft, Wirtschaft, Technik) macht die Hypothese „Gott“ zur Erkenntnis und Gestaltung von Natur und Gesellschaft überflüssig. Die Welt versteht sich von selbst und funktioniert ohne sein Eingreifen oder Zutun. Es geht auch ohne ihn. Es ist geradezu ein Unterscheidungsmerkmal moderner und vor-moderner Welterklärungskonzepte, ob darin noch die Größe „Gott“ auftaucht. Aus der Möglichkeit der Weltinterpretation und Weltgestaltung ohne Gott macht die Moderne die Notwendigkeit der Weltbewältigung ohne Gott – um der Autonomie der theoretischen wie der praktischen Vernunft willen. Ein Gott, auf den man für nichts mehr angewiesen ist, ist aber offenkundig kein „göttlicher“ Gott mehr. Wenn es für die Bewältigung innerweltlicher Problemlagen funktionale Äquivalente gibt, ist Gott ersetzbar geworden. Wofür es Ersatz gibt, das ist verzichtbar und entbehrlich. Ein verzichtbarer und entbehrlicher Gott ist aber kein „richtiger“ Gott, und darum kann das Reden von seiner Notwendigkeit auch nicht mehr richtig sein. Wenn Christen angesichts dieses Umstandes dennoch ihre Gottesrede fortsetzen, erbringen sie erst recht den Nachweis, dass sie eigentlich nichts Rechtes zu sagen haben.