- -

- 100%

- +

Das Evangelium von Gottes Verhältnis zum Menschen als Verhältnis unbedingter Zuwendung gibt zu tun und nicht bloß zu denken. Denn die Wahrnehmbarkeit dieses Verhältnisses bedarf der Übersetzung in Entsprechungsverhältnisse zwischenmenschlicher Zuwendung. Und glaubwürdig ist nur das Zeugnis der Entsprechung einer Zuwendung zu Gott und zum Menschen: die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe.32

Diese Prämissen sind heute keineswegs unstrittig. Denn sie lösen immer wieder Relativierungsversuche aus. Diese orientieren sich an vermeintlich christlichen Mystikkonzepten, welche die weltabgewandte Kontemplation, die „stille Anbetung“ und das Schweigen nicht als kritisches Regulativ, sondern als Hochform des Christseins proklamieren. Wenn allerdings die Grundbegriffe des Christentums allesamt „praktische“ Begriffe, d. h. nicht Substantive, sondern Tätigkeitsworte („Tut dies zu meinem Gedächtnis …!“) sind, dann wird ihr eine Mystik der privaten Selbstversenkung oder des individuellen Selbstüberstiegs (als Ausstieg aus der Alltagswelt) nicht gerecht. Zu Gott kommt man nach christlicher Überzeugung, wenn man sich mit Gott den Geschöpfen Gottes zuwendet. Diese Praxis verwirklicht eine „Mystik der offenen Augen“ (J. B. Metz), die sich nicht abwendet von den Nöten der Zeit, nicht die spirituelle Selbstbefriedigung sucht, sondern sich den Notleidenden solidarisch zuwendet.33 Aber es wäre keine genuin religiöse Praxis, wenn sie nicht auch kritische Nachfragen auslösen würde.

II.

Koordinaten: Theologie – Theorie welcher Praxis?

„Was machst du da eigentlich?“ – Wem diese Frage gestellt wird, muss davon ausgehen, dass man sich auf sein Verhalten keinen rechten Reim machen kann. Diese Ungereimtheit kann so weit gehen, dass die Ausgangsfrage noch einmal verschärft wird: „Bist du eigentlich noch bei Sinn und Verstand?“ Religiöse Akteure gehören zu den häufigsten Adressaten dieser Doppelfrage. Zu dem Verdacht eines unsinnigen und unverständlichen religiösen Tuns wird es allerdings gar nicht erst kommen, wenn man religiöser Praxis anmerkt, dass sie von Menschen mit einem wachen Verstand ausgeht. Um aber sicherzugehen, dass der christliche Glaube nicht gedanken- oder bedenkenlos praktiziert wird, müssen seine Vertreter sich beizeiten der Frage stellen: „Habt ihr auch an alles gedacht?“ Rechtzeitig zu bedenken sind mögliche Gründe, den Glauben für einen Ausdruck von Unverstand und Unvernunft zu halten. Dass solche Gründe haltlos sind, sollte bereits die Glaubenspraxis nahelegen. Dann sorgt bereits sie selbst – und nicht erst eine nachfolgende Reflexion – für Klarstellungen. Zu Ungereimtheiten führt dagegen eine Praxis, deren Subjekte sich wenig (oder nichts) dabei denken oder sich damit begnügen, es doch gut zu meinen.

Wenn aber gerade die Praxis des Glaubens klarstellen soll, womit das Christentum steht und fällt, ist gegen einen mystischen Eskapismus ebenso Front zu machen wie gegen einen frömmelnden Anti-Intellektualismus. Wer für den Glauben eintreten will, muss auch eine Antwort geben können auf die Fragen: Kann man unter den Bedingungen der Moderne noch denken, was Christen glauben – und wie lebt man, wenn man das tut, was Christen glauben? Welche Konsequenzen hat christliches Handeln, wenn es auf evangeliumsgemäße Weise sach- und zeitgemäß ist? Sind diese Folgen verantwortbar – nicht zuletzt gegenüber den in dieser Zeit Missachteten, Geschundenen, Notleidenden?34

Um plausible Antworten zu erhalten, wird man im Glauben um erhebliche Anstrengungen in Theorie und Praxis nicht vorbeikommen. Ihre Reflexion wird zu einem guten Teil von der Theologie zu leisten sein. Aber hier ist ebenfalls sehr bald mit der Frage zu rechnen: „Was macht ihr da eigentlich?“ Auch theologischen Bemühungen sollte man anmerken, dass sie nicht (allein) von mystischen Erweckungen, sondern (vor allem) von einem aufgeweckten Verstand ausgehen. Um sicherzugehen, dass man in der Theologie die „Unbedenklichkeit“ des Glaubens nicht mit Gedankenlosigkeit gleichsetzt, müssen auch ihre Vertreter sich beizeiten der Frage stellen: „Habt ihr auch an alles gedacht?“

Diese Frage ist mit dem Plädoyer für einen Glauben, der die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe praktiziert, noch nicht zureichend beantwortet. Vielmehr sind zahlreiche weitere – auch epistemologisch belangvolle – Klärungen notwendig, die mit diesem Plädoyer verbunden sind. Zunächst ist der Verdacht auszuräumen, hier werde eine fatale Einseitigkeit mystischer Vertikalorientierung durch die horizontale Pragmatik eines religiösen Humanismus ersetzt. Daher ist als Erstes darauf einzugehen, anhand welcher Kriterien feststellbar wird, was authentische christliche Glaubenspraxis auszeichnet und dass dafür tatsächlich eine „Mystik der offenen Augen“ repräsentativ ist. Dabei steht natürlich auch die Verlässlichkeit jener Quellen auf dem Prüfstand, von denen her diese Kriterien bezogen werden: Inwiefern ist die Anleitung authentischer christlicher Glaubenspraxis im Neuen Testament zu finden? Gibt es noch andere Bezugsgrößen (Tradition – Bekenntnis / Dogma / Liturgie – Lehramt), an denen sich die Sicherung der Authentizität dieser Praxis zu orientieren hat?

Es gilt aber nicht bloß die Authentizität christlicher Glaubenspraxis, sondern auch deren Plausibilität und Intelligibilität zu sichern. Dies ist jedoch nicht im theologischen Alleingang und lediglich „glaubensintern“ zu entscheiden, sondern muss im Blick auf „glaubensexterne“ Referenzen (Vernunft) und Bezugswissenschaften der Theologie erörtert werden. Beide Vergewisserungen folgen der Überzeugung, dass es in Glaubensangelegenheiten nicht bloß auf eine Betonung der Praxis oder ihres gut gemeinten Primates ankommt, sondern auf die Betonung einer recht verstandenen Theorie / Praxis-Dialektik. Nicht nur auf ein Optimum des Glaubensengagements, sondern auch auf ein Maximum an Nachdenklichkeit muss die Theologie hinarbeiten. Sie muss dazu anleiten, dass beim Bedenken des Glaubens an alles gedacht wird: an den Glauben und an das Denken, an die Denkbarkeit seiner Praxis und an die Praxis der Reflexion. Sonst sind ihre Vertreter schlechte Theoretiker und schlechte Praktiker in einem.

Um an alles zu denken, muss eine theologische Epistemologie bei ihrer Durchführung zu einer Methode greifen, die nicht nur im wissenschaftlichen Kontext meist verpönt ist: Sie muss mit zweierlei Maß messen. Sie muss zum einen „ad intra“ ermitteln, was für den christlichen Glauben maßgeblich ist, d. h., sie muss nach Maßstäben fragen, an denen man ermessen kann, was diesen Glauben ausmacht (§§ 3–5). Sie muss „ad extra“ beachten, was für rechtfertigungsfähige Überzeugungen maßgeblich ist, d. h., sie muss sich an jenen Maßstäben orientieren, nach denen sich bemisst, was wahrheitsfähige Erkenntnis, Einsicht und Überzeugung ausmacht (§§ 6–10).

§ 3 First things first!

Praxis und Reflexion des Glaubens

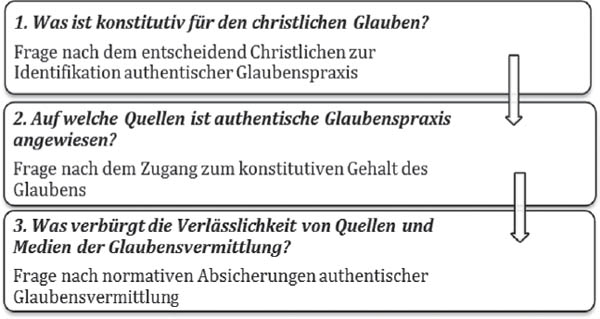

In der Theologie ist es am wichtigsten, sich frühzeitig die richtigen Fragen stellen zu lassen. Es sollten Fragen nach Basis und Kern des christlichen Glaubens sein. Wer am Anfang einer Beschäftigung mit dem Christentum seinen Vertretern die Frage stellt „Was glaubst du denn?“, wird wissen wollen, ob ihre Glaubenspraxis tatsächlich repräsentativ für das Christentum ist. Wird in dieser Praxis das, was für das Evangelium konstitutiv ist, authentisch bezeugt und gelebt? Wer darauf antworten will, wird zugleich jene Quellen und Erkenntniswege angeben müssen, von denen her man eine bestimmte Praxis mit Fug und Recht als genuin christlich oder als für den christlichen Glauben konstitutiv behaupten kann. Damit sind aber noch nicht alle Zweifel ausgeräumt: „Wie kommst du eigentlich darauf?“ Auf eine solche Nachfrage ist auch anzugeben, warum diese Quellen und Erkenntniswege für zuverlässig gehalten werden: „Was macht dich dabei so sicher?“ Und schließlich werden auch Kriterien und Verfahren zu nennen sein, anhand deren Skeptiker die Stringenz der Herleitung von Einsichten über Gott und die Welt auf den Prüfstand stellen können: „Wie begegnest du den Zweifeln an der Schlüssigkeit deiner Argumentation?“

Wendet man die Regel „first things first“ auf die Methodik der Theologie an, so ist mit einer Auskunft über das Elementare und Essentielle des Christseins zu beginnen. Auf die Frage „Was glaubst du denn?“ wird dann zu antworten sein: Die Grundbotschaft des Evangeliums besagt, „daß es die wesentliche Bedeutung der Geschichte Jesu ausmacht, der Erweis der unbedingt für den Menschen entschiedenen Liebe Gottes und als solcher Gottes Selbstoffenbarung zu sein“35. Dieses Grunddatum des christlichen Glaubens gilt auch als Grundprinzip und Grundwahrheit der christlichen Theologie. Wie alle übrigen Glaubensaussagen diese Basis voraussetzen, muss diese Grundbotschaft aber auch je neu in andere Kontexte übersetzt werden. Nur so kann sie jeweils in ihrer Bedeutung verstanden und in ihrer ganzen Tragweite erfasst werden.

Allerdings ist bereits an diesem Punkt mit der Frage zu rechnen, was Theologie und Glaubende so sicher macht, ausgerechnet mit dieser Aussage den Kern der christlichen Botschaft zu erfassen. Kann es nicht sein, dass auch sie zu jenen Übermalungen gehört, die man am Gottesbild Jesu vorgenommen hat? Ist nicht auch diese Aussage ein später dogmatischer Reflex einer Jesus von Nazareth zugeschriebenen Gottergriffenheit? Woher nimmt man die Sicherheit, mit dieser Aussage etwas zu benennen, das für den christlichen Glauben zentral und nicht marginal ist? Würden tatsächlich alle Christen dieser Aussagen zustimmen? Müsste man nicht auch alternative Bestimmungen des genuin Christlichen in Erwägung ziehen und auch mit ihnen den Test machen, ob sie in allen christlichen Konfessionen zum Glaubenskonsens gehören?

So berechtigt diese Fragen sind, so abwegig fallen sehr rasch alle Antwortversuche aus, die einen quantitativen Abgleich von Glaubenssätzen verschiedener Konfessionen vornehmen wollen, auf diesem Weg ein Maximum vom Minimum gemeinsamer Überzeugungen ermitteln und dies als Basis weiterer Auslegungsversuche des Evangeliums betrachten. Ein solches Vorgehen garantiert nicht, dass man dabei erfasst, was wirklich essentiell und konstitutiv für das Christentum ist. Ein minimales Maximum kann auch für eher marginale Überzeugungen festgestellt werden. Ein bloß statistischer Ansatz führt auch dann nicht weiter, wenn man demoskopisch ermitteln wollte, was die meisten Christen als für ihren Glauben unaufgebbar und wesentlich erachten.36 Solche Auflistungen sind nur dann belangvoll, wenn sie zu erkennen geben, anhand welcher Kriterien jeweils ein entsprechendes „Ranking“ vorgenommen wurde. Wenn es auf das Setzen von Prioritäten ankommt, ist aber vorab zu klären, was jeweils als Maßstab der Prioritätensetzung in Betracht kommt. Woran soll man sich orientieren, wenn man sich orientieren will? Welche Prioritäten muss man setzen, wenn man auf der Suche nach Prioritäten ist?37

Eine erste Möglichkeit besteht darin, sich an bereits vorliegenden Prioritätensetzungen zu orientieren. Allerdings scheint diese Möglichkeit nicht zu bestehen, wenn es um die Klärung dessen geht, was es in Wahrheit und in Wirklichkeit verdient geglaubt zu werden. Denn Aufteilungen von Glaubenswahrheiten in Ranglisten lassen sich mit den klassischen Konzepten von Wahrheit nicht anstellen:38 Der „griechische“ Wahrheitsbegriff ist primär an der Erkenntnis orientiert und bezeichnet mit „wahr“ die Eigenschaft von Aussagen, die einen gegebenen Sachverhalt adäquat wiedergeben. Der biblische Wahrheitsbegriff bezeichnet mit „wahr“ eine besondere Verfassung eines Dings oder Menschen bzw. einen Wesenszug Gottes. Als „wahr“ gilt, worauf man sich verlassen kann, worin man Stand gewinnt, weil es selbst das Beständige, über die Zeiten hinweg Verlässliche ist. In beiden Versionen regieren die Kriterien der Universalität. Was wahr ist, gilt für alle – ohne Ansehen der Person, immer und ausnahmslos. Hier gibt es keine Abstufungen. „Halbe“ Wahrheiten kommen streng genommen nicht in Frage. Wer die Wahrheit halbiert, verschweigt die ganze Wahrheit oder ersetzt das Verschwiegene durch Unwahres. Das Adjektiv „wahr“ benötigt keine Steigerungsform und wer „beinahe“ die Wahrheit sagt, sagt eben noch nichts Wahres. Die Grammatik lässt solche Satzbildungen zwar zu, aber die Semantik dementiert sie. Für die Wahrheit gilt die Logik des „entweder / oder“. Sie kennt keine Mittelwerte, keine Kompromisse, kein „sowohl / als auch“. Wer von einer Abstufung oder Rangfolge von Wahrheiten spricht, setzt offensichtlich in einen Plural, das es nur im Singular gibt.

Unter dieser Rücksicht verlangt die Regel „first things first“ die Anwendung der Unterscheidung „wahr / verlässlich / tragfähig versus unwahr / unzuverlässig / untragbar“ auf religiöse Sinnofferten. Dies ist kein Maßstab, der religiösen Traditionen wesensfremd ist. Zugleich aber ist er zureichend neutral, um auch in philosophischen Diskursen anwendbar zu sein. Nur solche Sinnofferten verdienen Beachtung, die eine verlässliche Orientierung in existenziellen Grund- und Grenzsituationen in Aussicht stellen. Will man anhand dieses Kriteriums das für das Christentum Essentielle benennen, lässt sich in Anknüpfung an das biblische Wahrheitsverständnis als Fundament des Glaubens nur jenes Beständige und Verlässliche ausmachen, dem sich der Mensch im Leben und Sterben anvertrauen kann. Damit kommt wieder in den Blick, wovon eingangs bereits die Rede war: die Anteilhabe am Gottes- und Menschenverhältnis Jesu, das auch der Tod nicht aufheben kann – die Übersetzung von Gottes Welt- und Menschenverhältnis in zwischenmenschliche Entsprechungsverhältnisse – der Vollzug unbedingter Zuwendung in und mit der Koinzidenz von Gottes- und Nächstenliebe.39

Eine Theologie, welche diesen Erkennungszeichen des Christseins Priorität gibt, kann zwar im Blick auf die Praxis und Reflexion des Glaubens unterscheiden, was den Glauben konstituiert und was ihn expliziert. Aber mit der Identifizierung einer für das Christentum repräsentativen Überzeugung, die zugleich das für den Glauben konstitutive Charakteristikum erfasst, ist noch nicht geklärt, ob es für diese Überzeugung wiederum überzeugende Gründe gibt und wie man sich dieser Gründe vergewissern kann. Wie gewinnt man heute einen Zugang zur Praxis Jesu, mit der die Übersetzung von Gottes Weltverhältnis in die Sphäre der Intersubjektivität verbunden sein soll? Welche Übersetzungen dieser Praxis stehen heute zur Verfügung, um sich ihres Geltungsanspruchs vergewissern zu können? Wie ist sicherzustellen, dass es sich dabei um authentische Übersetzungen eines Originals handelt?

§ 4 Form follows function!

Maß und Ziel theologischer Reflexion

Was die Theologie inhaltlich zu leisten hat, bestimmt auch Format und Status, Maß und Ziel ihrer Reflexionen: Ihr Gegenstand ist die Rede von der in Jesus Christus Gestalt und Ereignis gewordenen Übersetzung von Gottes Selbstverhältnis unbedingter Zuwendung in zwischenmenschliche Entsprechungsverhältnisse. Als „Übersetzungswissenschaft“ sieht sich die Theologie somit vor die Aufgabe gestellt, Kriterien und Verfahren zu entwickeln, wie das zu Übersetzende prägnant erfasst und authentisch vergegenwärtigt werden kann. Ihre Kernfrage lautet: Was ist maßgeblich für eine angemessene Vergegenwärtigung von Inhalt und Geltungsanspruch des christlichen Glaubens?

Traditionell erfolgt die Bewältigung dieser Aufgabe mit dem Rückgriff auf eine „Topologie des Glaubens“, die es übernimmt, Orte der Antreffbarkeit40 des christlichen Kerygmas auszumachen und Kriterien authentischer Aussagen über den geschichtlichen Grund, den Geltungsanspruch und die existenzielle Verlässlichkeit dieses Kerygmas zu identifizieren. Dabei verweist sie auf die drei Größen „Schrift – Tradition – Lehramt“ als den primären Bezeugungsinstanzen der christlichen Verkündigung.41

Bemerkenswert an diesem Vorgehen ist der Umstand, dass hierbei die spezifischen Umstände und Formate der Glaubenspraxis, vor allem das diakonische Handeln der Christen und ihre liturgische Praxis,42 völlig übergangen werden. Offenkundig steht dahinter die Vorstellung, dass die Glaubenspraxis dem Glaubenswissen untergeordnet ist und lediglich dessen Anwendung oder Umsetzung darstellt. Den Größen „Schrift – Tradition – Lehramt“ wird eine theologische Dignität zugesprochen, die weitgehend unabhängig von der Praxis des Glaubens besteht. Dass für diese Dignität die Koinzidenz von Vollzug und Gehalt des christlichen Kerygmas mitkonstitutiv ist, kommt nicht in den Blick. Ebenso wenig wird bedacht, dass die Gehalte des christlichen Glaubens nur dort unverkürzt antreffbar sind, wo sie zugleich praktiziert werden.

Aber auch abgesehen von diesem Manko stellen sich bei der traditionellen Betonung der Trias „Schrift – Tradition – Lehramt“ umgehend Folgeprobleme von erheblicher Tragweite ein. Zum einen droht ein logisch-formaler Kurzschluss, wenn aus der Eigenschaft, de facto Ort der Antreffbarkeit des Kerygmas zu sein, bereits eine besondere Autorität und Normativität dieser Orte abgeleitet wird. Zum anderen wirkt es sich problemverstärkend aus, wenn diese drei Größen nicht bloß formal als Übersetzer des christlichen Kerygmas fungieren, sondern selbst material Übersetzungen vornehmen bzw. darstellen, die im Laufe der Zeit ihrerseits übersetzungsbedürftig werden. Woran lassen sich Authentizität, Normativität und Autorität dieser Übersetzungsleistungen messen? Und schließlich ist ein positivistisches Missverständnis kaum zu vermeiden, wenn den Größen Schrift, Tradition und Lehramt eine Autorität in Glaubensfragen zugeschrieben wird, ohne dass zureichend klar ist, in welchem Bedingungsverhältnis sie zueinander stehen.

Traditionell hat man diesen Verlegenheiten dadurch entkommen wollen, dass man auf Beweismittel verwies, die unabhängig von den Inhalten des Glaubens die Autorität der Quellen des Glaubens und der Instanzen seiner Vermittlung belegen sollten: Was als Offenbarungsereignis in Frage kam, sollte durch äußere, wundersame Begleitumstände (z. B. Durchbrechung von Naturgesetzen und Erfüllung von Prophezeiungen) ausgewiesen werden. Und ebenso sollte die Autorität bestimmter Größen bei der Bezeugung und Weitergabe authentischer Offenbarungsinhalte durch gleichfalls „übernatürliche“ Einflüsse und Umstände legitimiert werden (z. B. Verbalinspiration der Hl. Schrift oder die Ausstattung der Inhaber des kirchlichen Lehramtes mit einem spezifischen Beistand des Hl. Geistes, der sie vor Fehlentscheidungen bewahrt).43

Eine historisch-kritisch arbeitende Exegese und Dogmengeschichte hat dieses Vorgehen weitgehend als obsolet erwiesen. Die Versuche seiner Wiederbelebung sind müßig. Aber dies legitimiert nicht den Abbruch der Suche nach möglichen Alternativen. Im Folgenden geht es um die Erörterung des Verhältnisses von Schrift, Tradition und Lehramt, das ohne prekäre „supranaturalistische“ Hilfskonstruktionen auskommt. Auf welcher Basis den Größen „Schrift – Tradition – Lehramt“ Autorität zukommt und unter welchen Voraussetzungen ihr Zusammenspiel für eine zeit- und sachgemäße Übersetzung des Zeugnisses von Jesu Gottes- und Menschenverhältnis in jeweils neue Entsprechungsverhältnisse relevant ist, soll stattdessen auf einem anderen Weg gezeigt werden. Dabei kommt es entscheidend darauf an, die Korrelation zwischen den Inhalten des christlichen Glaubens und den Strukturen seiner Vermittlung zu beachten.

Bei der Besinnung auf die normative Bedeutung von Schrift, Tradition und Lehramt ist in diesem Kontext zu beachten: Formalen Strukturen der Bezeugung des Glaubens kann nicht unabhängig von den materialen Inhalten des Glaubens eine normative Funktion zugesprochen werden.44 Die Strukturen der Erschließung und die Normen der Weitergabe des christlichen Glaubens müssen in Korrespondenz stehen zu den Inhalten des Glaubens. Erst dann kann – wiederum in Entsprechung zu dieser Relation – gezeigt werden, inwiefern es dem Inhalt des christlichen Glaubens entspricht, dass die Begegnung mit ihm durch Schrift, Tradition und Dogma (bzw. Lehramt) normiert werden kann. Vor allem aber ist zunächst die Basis zu rekonstruieren, auf der überhaupt erst eine solche Reflexion stattfinden kann.

1. Gottes Selbst- und Weltverhältnis:

Übersetzung als Grundprinzip christlicher Theologie

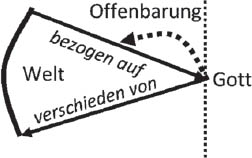

Die Frage nach der Basis des christlichen Glaubens wird meist mit dem Hinweis auf ein geschichtliches Ereignis der Selbstoffenbarung Gottes oder mit dem Verweis auf das Zeugnis dieses Geschehens im Neuen Testament beantwortet. Allerdings greift diese Auskunft zu kurz. Denn die Rede von einer Selbstoffenbarung Gottes versteht sich keineswegs von selbst. Sie löst sofort eine Problemanzeige aus, wenn man von der christlichen Theologie darüber belehrt wird, wer es in Wahrheit und in Wirklichkeit verdient „Gott“ genannt zu werden. Dafür in Betracht kommt nur eine Größe, die „wirklich und wesenhaft von der Welt verschieden“ (Vaticanum I / DH 3001) ist. Diese Verschiedenheit impliziert Alterität und Transzendenz – und zwar ontologisch wie sprachlogisch. Von Gott kann und muss demnach auch gesagt werden: Er ist „über alles unaussprechlich erhaben, was außer ihm ist und gedacht werden kann“ (ebd.). Als solcher ist er zwar „Schöpfer des Himmels und der Erde“, aber weltimmanent nicht antreffbar, d. h. weder ein Teil welthafter Wirklichkeit noch die Summe aller ihrer Teile. Wenn er nichts davon ist, dann ist er transzendent gegenüber allem, was ist. Für das Verhältnis der Welt zu Gott, der von ihr unüberbietbar verschieden ist, steht die Kategorie „Geschöpflichkeit der Welt“. Demnach ist die Welt in ihrem Dasein unüberbietbar bezogen auf Gott, von dem sie zugleich radikal verschieden ist. Von Gott als Schöpfer der Welt kann wiederum ausgesagt werden: Gott ist der, ohne den nichts (d. h. kein „jemand“ und kein „etwas“) wäre. Er selbst ist (als Schöpfer) aber weder „jemand“ noch „etwas“ oder „nichts“. Vielmehr konstituiert er den Unterschied von Sein und Nichts zugunsten des Seienden – sei dies ein „etwas“ oder ein „jemand“.45

Diese Bestimmungen des Gottesbegriffs und des Welt / Gott-Verhältnisses bilden sogleich den Haupteinwand gegen ein Offenbarungsverständnis, das eine Selbstvergegenwärtigung Gottes in der Erfahrungswelt des Menschen behauptet: Wenn Gott weder „jemand“ noch „etwas“ oder „nichts“ ist, wie soll er sich in einem Kontext offenbaren, der nichts vorkommen lässt, das nicht ein „jemand“ oder ein „etwas“ ist? Wie lässt sich die Weltimmanenz eines Offenbarungsgeschehens mit der Welttranszendenz des sich darin offenbarenden Gottes vereinbaren, wenn doch seine Göttlichkeit unablösbar ist von seiner Alterität gegenüber der Welt?

Es macht die Stärke des Christentums aus, diese Problematik mit einer Neujustierung des Gottesbegriffs lösen zu können, ohne dabei Abstriche an der Betonung von Gottes Welttranszendenz machen zu müssen. Eine Selbstoffenbarung Gottes in der Welt lässt sich dabei angemessen im Ausgang von einem relationalen Verständnis der Wirklichkeit Gottes denken: Gott ist eine Beziehungswirklichkeit und nicht eine substanzhaft zu beschreibende Größe.46 Würde die Wirklichkeit Gottes substanzhaft gedacht, seine Unbedingtheit und Unendlichkeit an eine unbedingte und unendliche Substanz geheftet, bliebe undenkbar, wie Gott sich als Gott, d. h. in seiner Unbedingtheit und Unendlichkeit, im Bedingten und Endlichen offenbaren kann. Wenn dagegen die Wirklichkeit Gottes relational und nicht substanzhaft zu verstehen ist, dann kann eine Offenbarung dieser Relationalität als Übersetzung in Entsprechungsverhältnisse gedacht werden. In diesen Entsprechungsverhältnissen geht auf: Gott verhält sich so zur Welt, wie er sich zu sich selbst verhält. Gott geht aber weder im Endlichen und Bedingten auf, wenn er sich innerweltlich vergegenwärtigt, noch ändert sich etwas am ontologischen Status des Endlichen und Bedingten, wenn es Ort der Selbstvergegenwärtigung Gottes wird.

Möglich ist eine solche Aussage nur innerhalb eines Gottesverständnisses, das als relationaler Monotheismus bestimmt werden kann.47 Angelegt ist dieses Konzept in der neutestamentlichen Grundaussage „Gott ist Liebe“ (1 Joh 4,8), d. h., er ist „in sich“ und „für sich“ das Geschehen einer Beziehung im Modus unbedingter Zuwendung.48 Was das Göttliche dieses Beziehungsgeschehens ausmacht, ist seine Unbedingtheit, Unüberbietbarkeit und Unteilbarkeit: Unbedingt ist die Beziehungsrealität des Zugewandtseins, wenn sie ursprungslos ist, d. h., wenn ihr nichts vorausgeht, das ihr vor- oder übergeordnet ist. Unüberbietbar ist sie, wenn sie an nichts Geschaffenem Maß nimmt, und unteilbar ist sie, wenn Vollzug und Gehalt im Medium der Zuwendung koinzidieren. Darum kann ein relationaler Monotheismus auch als trinitarischer Monotheismus ausgelegt werden. Der eine Gott „ist“ ineins das ursprungslose „Woher“, das ungeschaffene „Woraufhin“, das unüberbietbare und ungeteilte „Worin“ (Medium) unbedingter Zuwendung.