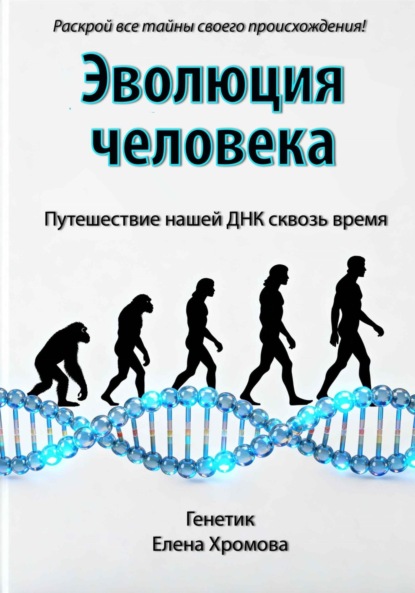

Эволюция человека. Путешествие нашей ДНК сквозь время

- -

- 100%

- +

Развилка началась с различий в поведении. Одни группы оставались в остатках лесов, где сохранялись привычные условия. Они продолжали передвигаться по деревьям, питаться плодами и листьями, жить в густых кронах, где защита и пища находились рядом. Эти животные постепенно стали похожи на тех, кого мы теперь называем человекообразными обезьянами.

Другие группы начали осваивать более открытые ландшафты. Они спускались на землю всё чаще, проводили там больше времени и учились искать пищу на поверхности. Здесь им приходилось действовать иначе. Чтобы выжить, нужно было замечать воду издалека, находить убежища, добывать корни и клубни, подбирать плоды, упавшие с деревьев. В этих условиях начинала формироваться новая стратегия выживания.

Различия в среде обитания постепенно отражались в анатомии. Тем, кто оставался в лесах, по-прежнему требовались длинные руки и гибкие пальцы для лазания. У тех, кто всё чаще ходил по земле, начинали меняться ноги, таз и позвоночник. Их скелет перестраивался для более устойчивого вертикального положения. Пока ещё это были не люди, но уже не просто древние обезьяны. Питание тоже стало фактором расхождения. Лесные жители сохраняли плодовую диету. Земные обитатели пробовали более грубую пищу: орехи, семена, стебли, клубни. Они применяли подручные предметы, разбивали твёрдые оболочки камнями, выкапывали корни палками. Такие действия требовали не только силы, но и сообразительности. Постепенно усиливалась связь между движениями рук и активностью мозга.

Мозг у обеих линий развивался, но по-разному. Лесные формы совершенствовали координацию и восприятие, связанные с движением по ветвям. Те, кто жил на земле, учились замечать дальние ориентиры, запоминать маршруты, определять сезонные источники пищи и воды. У них появлялись новые задачи, и мозг перестраивался под них. Со временем различия стали накапливаться. У лесных видов сохранялось строение тела, удобное для жизни среди деревьев, у наземных постепенно формировалась способность ходить дольше и увереннее. Их позвоночник становился более изогнутым, таз уплощался, стопа принимала форму, позволяющую опираться на всю поверхность. Это были медленные, почти незаметные изменения, растянувшиеся на миллионы лет [10].

Развилка не была мгновенной. Долгое время эти формы жили рядом, пересекались, обитали в одних и тех же регионах. Между ними не существовало чёткой границы. Это был плавный процесс, в котором каждое поколение наследовало чуть иной набор особенностей. Постепенно направление одной линии стало всё отчётливее – она вела к новым условиям жизни, к иной позе, к большей свободе рук.

Так возникли первые представители семейства гомининов [11]. Они уже отличались от своих лесных сородичей: чаще ходили по земле, меньше зависели от деревьев, имели более широкую грудную клетку и крепкие ноги. Их облик сохранял древние черты, но поведение становилось новым. Именно эта линия станет основой для будущих австралопитеков, а затем и для первых людей.

Развилка между приматами и будущими людьми не была конфликтом или вытеснением. Это было постепенное разделение путей, продиктованное изменениями климата, питания, среды и поведения. В одном и том же мире начали жить два разных типа существ, каждый со своей стратегией выживания. Одни сохранили лесной образ жизни, другие открыли дорогу, которая со временем приведёт к разуму.

Эта развилка представляла собой длительный процесс, занявший сотни тысяч лет. В каждом поколении происходило накопление мелких отличий, которые накапливались из века в век и постепенно меняли облик и поведение древних существ. Эти изменения сформировали направление, из которого со временем возникла линия, ведущая к человеку, тогда как прежние формы приматов остались частью ушедшего мира.

Рисунок №3 «Схема: общий предок и расхождение линий эволюции»

Глава 2. Первые гоминины: сахелантроп, оррорин, ардипитек

После того как мы познакомились с последним общим предком человека и современных обезьян, наступает момент, когда дорога истории начинает приобретать очертания, узнаваемые для нас. Это время, когда некоторые существа начинают пробовать новый способ передвижения – вставать на две ноги и делать первые шаги по земле. Конечно, это ещё не были люди. Это были существа, которые всё ещё жили среди деревьев, держались за ветви и пользовались руками почти так же, как и ноги. Но именно они заложили основу для того, что спустя миллионы лет станет привычной для нас походкой.

Учёные называют этот этап временем первых гомининов. Оно охватывает промежуток от примерно семи до четырёх миллионов лет назад. Это очень долгий отрезок, и в нём не было единственной линии, которая вела прямо к нам. В разных местах Африки жили разные виды, и каждый из них хранил свои особенности. Одни были ближе к жизни на деревьях, другие чаще спускались на землю. Одни имели клыки, больше похожие на обезьяньи, у других они уже становились меньше. В каждом виде природа как будто пробовала, насколько жизнеспособен тот или иной вариант.

Первым на этой дороге мы встречаем сахелантропа, или Sahelanthropus tchadensis. Его останки нашли в начале двухтысячных годов в Чаде, в самом сердце Африки. Среди песков и скал был обнаружен череп, которому дали прозвище Тумай, что на местном языке означает «надежда жизни». Возраст находки поражает воображение – около семи миллионов лет. Это один из самых древних известных кандидатов на роль раннего представителя линии, ведущей к человеку [12].

Что же в нём особенного? На первый взгляд, череп Тумай маленький, его мозг был примерно такого же объёма, как у современных обезьян. Лицо выглядело плоским, с широкими скулами и мощными надбровными дугами. Но главное внимание привлекло положение затылочного отверстия – места, где позвоночник соединяется с черепом. У обезьян оно расположено ближе к затылку, потому что их голова чаще наклонена вперёд, когда они передвигаются на четырёх конечностях. У Тумай это отверстие было смещено немного вперёд, что намекает на более вертикальное положение головы. А это, в свою очередь, может быть признаком того, что он хотя бы частично передвигался на двух ногах.

Не все учёные согласны с этим выводом. Одни считают, что сахелантроп действительно делал попытки к прямохождению, другие уверены, что он всё же оставался больше связан с жизнью на деревьях и лишь иногда мог подниматься на ноги. Спор продолжается до сих пор, потому что находок слишком мало. И всё же значение Тумай огромно: это первое напоминание о том, что линия гомининов существовала так давно.

Важно подчеркнуть, что сахелантроп не был «получеловеком». Это было полноценное существо своей эпохи, прекрасно приспособленное к условиям жизни в Африке. Его мозг не был большим, его челюсти были мощными, а зубы напоминали обезьяньи. И всё же в нём угадывались черты, которые выделяли его среди других приматов. Он как будто стоял на пороге дороги, которая вела к нам, но сам ещё оставался существом, жившим в мире, где граница между «человеком» и «обезьяной» была совсем неочевидной.

Через миллион лет после сахелантропа, примерно шесть миллионов лет назад, в Восточной Африке жил другой загадочный представитель ранних гомининов – оррорин тугенский (Orrorin tugenensis). Его кости были найдены в Кении, в местности под названием Туген Хиллз. Именно поэтому он получил такое название. В переводе с местного языка слово «оррорин» означает «первый человек», и это отражает надежду исследователей, что мы имеем дело с одним из самых ранних наших предков [13].

Что же обнаружили учёные? В отличие от сахелантропа, у которого сохранился в основном череп, оррорин представлен фрагментами скелета – частями бедренных костей, зубами и кусочками челюстей. Это может показаться скромным набором, но именно бедро оказалось ключом к разгадке.

Строение бедренной кости оррорина показывает, что она испытывала нагрузку, когда тело опиралось на ногу вертикально. Верхняя часть бедра имела утолщения и следы крепления мышц, характерные для двуногих существ. Это не значит, что оррорин ходил так же, как мы с вами. Его походка наверняка была ещё неустойчивой, смешанной. Вероятно, он проводил много времени на деревьях, а на земле вставал на две ноги и мог преодолевать короткие расстояния, держась более прямо.

Зубы оррорина тоже дают подсказки. Они меньше и тоньше, чем у современных обезьян, эмаль более толстая. Это может говорить о том, что в его рационе было больше твёрдой пищи – возможно, семян и орехов, а не только мягких фруктов. Такой рацион требовал иных способов пережёвывания и укреплял новые привычки питания.

Тем не менее, споры об оррорине тоже не утихают. Скептики отмечают, что найденных костей мало, и нельзя быть полностью уверенными, что они принадлежат одному виду. Кроме того, бедренная кость не сохранилась целиком, а значит, реконструкции могут содержать ошибки. Но в научных кругах именно оррорин остаётся одним из сильнейших кандидатов на роль существа, сделавшего первые реальные шаги к двуногому образу жизни.

Главное значение оррорина заключается в том, что он подтверждает: прямохождение зародилось очень рано. Если сахелантроп лишь намекал на возможность вертикальной позы головы, то оррорин показывает, что ноги уже начинали подстраиваться под новую нагрузку. Сегодня мы не можем с уверенностью сказать, был ли он прямым предком человека или всего лишь одним из многочисленных боковых ответвлений. Но его находка навсегда изменила наше представление о том, когда начался переход к прямохождению.

Примерно между 5,8 и 4,4 миллиона лет назад в Эфиопии жили существа, которых учёные назвали ардипитек рамидус (Ardipithecus). Они появились позже сахелантропа и оррорина, и их находки оказались куда более полными и информативными. Настоящая сенсация прогремела в 1990-е годы, когда были найдены останки почти полного скелета самки ардипитека. Её прозвали Арди, и именно она помогла взглянуть на начало человеческой линии по-новому [14].

Ардипитек показал, что ранние гоминины были существами мозаичными. Это означает, что в их теле сочетались древние признаки, помогающие сохранять связь с древесной жизнью, и новые адаптации, которые позволяли осваивать землю. Такая комбинация отражала переходный характер их развития и постепенность эволюционных изменений. Арди представляла собой существо, в котором прошлое ещё не исчезло, но уже начинало уступать место будущему.

Какими же особенностями обладала Арди?

1. Стопы и ноги. У неё был большой палец стопы, который мог отводиться в сторону, почти как большой палец на руке. Это делало её стопу удобной для хватания ветвей. Но при этом форма таза и некоторые особенности костей ног указывали на то, что она могла вставать и передвигаться на двух ногах. Её походка, скорее всего, была неустойчивой и отличалась от нашей, но это уже было движение в сторону прямохождения.

2. Руки и руки. У Арди были длинные верхние конечности, что напоминало о её родстве с древесными предками. Она явно много времени проводила в кронах, держась за ветви и перемещаясь между деревьями. Однако в отличие от современных обезьян, которые при передвижении опираются на костяшки пальцев (например, гориллы и шимпанзе), ардипитеки не имели такой особенности. Это говорит о том, что их образ жизни был иным, особым, а не просто промежуточным вариантом между обезьянами и людьми.

3. Зубы и челюсти. Ещё одной важной чертой было уменьшение клыков у самцов. У современных обезьян крупные клыки играют роль не только в питании, но и в демонстрации силы и агрессии. У ардипитеков они становились меньше и короче. Это может намекать на изменения в социальном поведении: возможно, конкуренция между самцами была не такой жестокой, а группы становились более стабильными.

4. Мозг. Объём мозга у ардипитеков оставался маленьким, примерно 350–400 кубических сантиметров, то есть таким же, как у современных обезьян. Но даже с таким мозгом они уже демонстрировали более сложный образ жизни: смешанный рацион, разнообразное поведение и зачатки социальной организации.

Открытие Арди стало поворотным моментом. До этого времени многие учёные считали, что наши предки сначала жили на деревьях, потом полностью перешли на землю и лишь затем начали развиваться дальше. Но ардипитек показал другую картину. Он не бросил деревья окончательно. Он жил и там, и здесь. Он умел хватать ветви и лазить, но также мог ходить по земле. Его мир был двойным, и именно эта двойственность стала отправной точкой для будущего развития. Арди разрушила миф о том, что переход к двуногому образу жизни был резким скачком. На самом деле это был долгий процесс, где старое и новое существовали бок о бок.

Когда мы смотрим на сахелантропа, оррорина и ардипитека, может возникнуть желание выбрать среди них «настоящего» первого предка человека. Но наука показывает иную картину. Каждый из них был не началом прямой линии, а отдельной пробой природы. У сахелантропа мы видим возможные первые намёки на прямохождение. У оррорина – более явные признаки нагрузки на ноги и попытку ходить по земле. У ардипитека – мозаичное сочетание древесного и наземного образа жизни. Вместе они рисуют широкую панораму того, как шёл поиск нового способа существовать.

Эти ранние гоминины жили в разные эпохи, но принадлежали к одной эволюционной линии, в которой постепенно укреплялось прямохождение и развивались зачатки рассудочной деятельности. Их существование стало мостом между древним миром приматов и будущими людьми. В их теле и поведении уже проявлялись черты, которые впоследствии определят развитие человеческого рода: более уверенная походка, подвижные и ловкие руки, склонность к взаимодействию и внимательность к окружающему миру.

С этого этапа начинается новая глава эволюции – время существ, для которых жизнь на земле стала естественной, а прямохождение превратилось в основу дальнейшего пути человека.

Рисунок №4 «Ранние гоминины в африканской саванне»

Глава 3. Австралопитеки: Люси и её сородичи

После сахелантропа, оррорина и ардипитека история приводит нас к существам, которые всё увереннее чувствовали себя на земле. Эти существа известны как австралопитеки. Они появились в Восточной и Южной Африке примерно 4,2–4 миллиона лет назад и по мнению большинства исследователей, происходили от ардипитеков, уже сделавших первые шаги в сторону постоянного двуного передвижения. Смена климата и расширение саванн постепенно вытесняли обитателей лесов на открытые пространства, и те, кто умел удерживать равновесие на двух ногах, получали больше шансов выжить.

Среди всех находок именно Люси стала символом этой эпохи. В 1974 году в Эфиопии группа исследователей во главе с Дональдом Джохансоном обнаружила части скелета древнего существа. Находка оказалась невероятной: сохранилось почти сорок процентов скелета, что для палеоантропологии является редчайшей удачей. До этого времени учёные работали в основном с отдельными костями и фрагментами, которые приходилось собирать словно кусочки мозаики. Но Люси дала возможность впервые увидеть существо почти в целостности – понять его пропорции, походку, особенности тела [15].

Возраст находки оказался около трёх миллионов двухсот тысяч лет. Это было время, когда Африка переживала значительные климатические перемены. Леса редели, саванны становились шире, и существа вроде Люси должны были искать новые способы существования. Имя она получила почти случайно: вечером после открытия в лагере звучала песня The Beatles «Lucy in the Sky with Diamonds». Так маленькая самка австралопитека обрела имя, которое сделало её известной во всём мире.

Люси принадлежала виду австралопитек афарский (Australopithecus afarensis). В её облике соединялись черты древних и более прогрессивных форм. Объём мозга составлял около четырёхсот–четырёхсот пятидесяти кубических сантиметров – почти как у современных шимпанзе. Это означало, что её когнитивные возможности оставались ограниченными, но она уже обладала формами социального поведения, заботой о потомстве и способностью использовать природные объекты.

Самым убедительным доказательством её связи с человеком стал таз. Он был широким и низким, приспособленным для устойчивого вертикального положения. Коленный сустав показывал, что при каждом шаге ноги выпрямлялись, а тело сохраняло равновесие. Стопа имела выровненный большой палец, не отведённый в сторону, как у обезьян. Это делало шаги более устойчивыми и исключало возможность хватать ветви. Всё указывало на то, что Люси передвигалась как двуногое существо и могла проходить значительные расстояния по земле.

Её руки были длиннее, чем у современного человека. Это сохраняло связь с прежним образом жизни: Люси по-прежнему умела лазать и, вероятно, проводила время на деревьях, используя их для отдыха и безопасности. Но руки уже не служили опорой при движении – они постепенно освобождались для иных функций, пусть ещё не столь точных, как у представителей рода Homo.

Зубы и лицо Люси также отражали переходный характер. Клыки были меньше, чем у обезьян, что говорит о менее агрессивном поведении и изменении рациона в сторону растительной пищи. Лицо оставалось вытянутым вперёд, с выраженными надбровными дугами, но становилось короче и площе, чем у более древних гомининов.

Значение Люси трудно переоценить. Её скелет показал, что прямохождение стало устойчивой особенностью задолго до появления человека разумного. Её мозг оставался маленьким, но походка уже была человеческой. Если рассматривать скелет Люси, можно увидеть, как в нём соединяются два мира: привычные приматные формы и черты, которые поведут эволюцию дальше. Её анатомия стала живым свидетельством того, как медленно и последовательно происходило превращение древнего существа в существо, способное стоять прямо и смотреть на мир с высоты собственного роста.

Рисунок №5 «Австралопитек афарский – Люси и её сородичи»

Когда Люси и её сородичи обитали в Восточной Африке около 3–4 миллионов лет назад, сама планета находилась в периоде серьёзных перемен. Африка постепенно высыхала. Там, где когда-то тянулись густые леса, всё чаще появлялись редколесья и открытые пространства. Леса не исчезли полностью, но их площадь сократилась, и они уже не могли быть единственным убежищем для приматов. Эти изменения создали особую мозаику ландшафтов: сочетание лесных массивов, зарослей кустарника и просторных саванн.

Жизнь в таких условиях требовала новых решений. На земле было больше пищи – корнеплодов, семян, плодов, мелких животных. Но здесь же подстерегали и опасности: саблезубые хищники, гиены, крупные кошки. В этих условиях прямохождение становилось преимуществом. Оно позволяло быстрее передвигаться между деревьями, замечать угрозу на расстоянии и переносить в руках найденные плоды или корни.

Рацион австралопитеков был разнообразным. Они питались фруктами, листьями, стеблями растений, семенами и орехами. Толстая зубная эмаль и широкие коренные зубы помогали пережёвывать жёсткую пищу. Возможно, они иногда использовали простые предметы вроде палок, чтобы добывать насекомых или корнеплоды, но следов целенаправленного изготовления орудий пока нет. Их образ жизни был гибким и приспособленным, что позволяло выживать в меняющемся мире.

Социальная жизнь тоже имела большое значение. Жить в одиночку было опасно, поэтому австралопитеки, скорее всего, держались небольшими группами. Это помогало ухаживать за детёнышами и защищаться от хищников. Уход за потомством был долгим: малыши рождались беспомощными и нуждались в постоянной заботе. Такой ритм жизни укреплял социальные связи и делал поведение всё более сложным.

Самое важное, что именно эти экологические перемены сделали двуногую походку не случайным экспериментом, а устойчивой стратегией выживания. Когда лесов становилось меньше, оставаться зависимым только от лазания было уже невозможно. Наоборот, те, кто могли проводить больше времени на земле и уверенно ходить на двух ногах, имели преимущество. Так прямохождение закрепилось окончательно.

Когда мы говорим об австралопитеках, важно помнить: Люси – лишь одна из многих. Учёные выделяют несколько основных видов, которые жили в Африке примерно от четырёх до двух миллионов лет назад. Каждый из них представлял собой отдельную «версию» большого эксперимента природы по поиску оптимальной формы жизни в меняющемся мире.

Австралопитек африканский (Australopithecus africanus)

Обитал в Южной Африке около 3–2 миллионов лет назад. В его облике заметно уменьшились челюсти и зубы, форма черепа стала более округлой, а лицо – менее выступающим. Африканский австралопитек демонстрирует переходные черты к человеку и рассматривается как возможный предок ранних Homo. Эта линия вероятно, дала начало Homo habilis [16].

Австралопитек гархи (Australopithecus garhi)

Жил около 2,5 миллионов лет назад в Эфиопии. Его находки стали важным открытием конца XX века, поскольку гархи сочетал признаки австралопитеков и ранних Homo. У него был относительно крупный мозг, удлинённые ноги и пропорции тела, близкие к современным людям. Рядом с останками были найдены каменные орудия и следы разделки животных костей, что говорит о новом уровне поведения. Австралопитек гархи рассматривается как один из наиболее вероятных предков первых Homo [17].

Робустные австралопитеки (Paranthropus)

Жили около 2,5–1 миллиона лет назад. Их иногда выделяют в отдельный род, но происхождение связывают с ранними австралопитеками. Робустные формы отличались мощными челюстями, крупными коренными зубами и костными гребнями на черепе. Они были хорошо приспособлены к пережёвыванию жёсткой растительной пищи, но такая специализация ограничила их возможности выживания в изменяющихся условиях. Эта линия считается тупиковой: представители Paranthropus не дали потомков и вымерли, не участвуя в формировании рода Homo [18].

Австралопитеки занимают в истории эволюции особое место. Они стали первыми существами, для которых двуногая походка была не случайной возможностью, а постоянной стратегией. Их ноги и таз уже были близки к нашим, их стопы уверенно держали тело на земле. Они могли передвигаться на большие расстояния и жить в условиях открытых саванн, где деревья больше не давали постоянного убежища.

При этом австралопитеки всё ещё сохраняли многое от своих предков. Их мозг оставался небольшим, их руки были длиннее человеческих, а лицо вытянутым. Они продолжали лазить по деревьям и использовать лес как защиту. Их жизнь была двойной: старые привычки сочетались с новыми возможностями. Именно в этой мозаике черт и заключается их значение.

Впереди нас ждёт новая глава о первых представителях рода Homo. Это уже не просто существа, умеющие ходить на двух ногах. Это те, у кого начинают расти возможности мозга, кто создаёт первые орудия и постепенно выходит за пределы животного мира. С них начинается история, в которой мы начинаем узнавать самих себя. «С этого момента человек больше не просто часть эволюции – он её осознающий участник».

Раздел II. Рождение рода Homo

С австралопитеками завершается одна из самых длинных глав эволюционной истории. Эти существа уже уверенно ходили на двух ногах, осваивали жизнь на границе леса и саванны, приспосабливались к переменчивому климату и разнообразной пище. В их облике сочетаются древность и новизна: они ещё сохраняли черты своих предков, но уже не были полностью зависимы от деревьев. Именно в их мире начинают складываться предпосылки для того, чтобы одна из линий пошла дальше.

В африканских пейзажах трёхмиллионной давности существовало несколько видов австралопитеков. Одни жили в густых лесах, другие – в более открытых зонах, где нужно было чаще ходить, искать укрытия, помнить места с водой и плодами. Постепенно именно восточноафриканские формы оказались в наиболее изменчивой среде, и именно это дало им эволюционное преимущество. Среди них были австралопитек афарский (Australopithecus afarensis), к которому принадлежала Люси, и более поздний австралопитек гархи (Australopithecus garhi), найденный в Эфиопии [19].