- -

- 100%

- +

2.1 Smith: Vom ›aufmerksamen Zuschauer‹ zum ›unparteiischen Zuschauer‹

Adam Smith (1723–1790) ist primär als Ökonom bekannt geworden. Insbesondere sein Werk An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) gehört zu den ersten Untersuchungen, die sich in wissenschaftlicher Form mit den Mechanismen der freien Marktwirtschaft auseinandersetzen. Smith hat aber auch als Moralphilosoph gearbeitet. Sein Hauptwerk in diesem Bereich ist The Theory of Moral Sentiments (1759). In diesem Buch entwickelt er einerseits eine normative Ethik utilitaristischen Typs (die in Kapitel 6 dieses Buchs noch einmal Thema ist), andererseits deskriptive Überlegungen zur Natur und Gestalt moralischer Empfindungen (wie es der Titel der Schrift andeutet). Dabei stehen deskriptive und normative Erörterungen in einem engen argumentativen Zusammenhang, der sich vor allem an Smiths Zentralbegriffen eines ›aufmerksamen Zuschauers‹ bzw. eines ›unparteiischen Zuschauers‹ nachzeichnen lässt.

(1) Smith stellt zunächst fest, dass reale Menschen in der Regel über die Fähigkeit verfügen, die Gefühle anderer, primär betroffener Menschen in gleichsam spiegelbildlicher, sekundär mitempfindender Weise in sich nachzubilden. Auf die Wahrnehmung freudiger Empfindungen reagieren sie mit eigener Freude, auf die Beobachtung fremden Leids mit mitleidenden Regungen. Dieses Nachempfinden nennt Smith ›Sympathie‹, und sie zeichnet einen Menschen als ›aufmerksamen Zuschauer‹ aus:

»Der Affekt, der durch irgendeinen Gegenstand in der zunächst betroffenen Person erregt wird, mag […] welcher immer sein, stets wird in der Brust eines jeden aufmerksamen Zuschauers [attentive spectator] bei dem Gedanken an die Lage des anderen eine ähnliche Gemütsbewegung entstehen.« [SMITH, TMS, I.1.1, 4]

»Das Wort ›Sympathie‹ [sympathy] kann […] dazu verwendet werden, um unser Mitgefühl mit jeder Art von Affekten zu bezeichnen.« [SMITH, TMS, I.1.1, 4]

Insofern Smith hier von dem üblichen faktischen Einfühlungsvermögen tatsächlicher Beobachter spricht, macht er eine primär deskriptive Aussage. Allerdings schwingt in diesen Ausführungen auch bereits eine gewisse normative Wertung mit. Jene Fähigkeit zur ›Sympathie‹ ist fraglos positiv zu beurteilen. Auf sie gründen sich »[d]ie sanften, die zarten, die liebenswürdigen Tugenden, die Tugenden aufrichtiger Herablassung und nachsichtiger Menschlichkeit« [SMITH, TMS, I.1.5, 27]. Ein ›unaufmerksamer Zuschauer‹, der sie vermissen ließe, wiese ein merkliches moralisches Defizit auf.

(2) Allerdings ist die Position der Sympathie bzw. des aufmerksamen Zuschauers für Smith noch unzureichend für eine vollgültige moralische Haltung. Insbesondere ist sie anfällig für Verzerrungen durch die Eigenliebe, falls man selbst von den fraglichen Entscheidungen und Handlungen betroffen ist. Die eigentlich moralische Perspektive wird erst mit jener völligen ›Selbstbeherrschung‹ erreicht, wie sie ein ›unparteiischer Zuschauer‹ aufbringen könnte:

»[…] nur durch das Auge dieses unparteiischen Zuschauers [impartial spectator] können die natürlichen Täuschungen der Selbstliebe richtiggestellt werden.« [SMITH, TMS, III.3, 203]

»[…] die ehrwürdigen und achtunggebietenden Tugenden [bestehen] in jenem Grade von Selbstbeherrschung [self-command], der uns durch seine wunderbare Gewalt über die unlenkbarsten Leidenschaften der menschlichen Natur in Erstaunen setzt.« [SMITH, TMS, I.1.5, 29]

Einfühlungsvermögen allein genügt nicht den Anforderungen von Smiths normativer Ethik. Erst wenn auch das Selbstinteresse des Handelnden überwunden und Unparteilichkeit zwischen den eigenen Wünschen und den mitfühlend erschlossenen Bedürfnissen anderer Betroffener erreicht ist, sind die Forderungen der Moral erfüllt. Entsprechend ist jene ›Selbstbeherrschung‹ noch weitaus höher zu schätzen als die Sympathie. Sie verkörpert »die erhabenen, ehrwürdigen und achtunggebietenden Tugenden, die Tugenden der Selbstverleugnung, der Selbstbeherrschung und jener Herrschaft über die Affekte, welche alle unsere Gemütsbewegungen dem unterordnet, was unsere Würde und Ehre und die Schicklichkeit des Betragens von uns fordern« [SMITH, TMS, I.1.5, 27]. Ein ›parteiischer Zuschauer‹, bei aller Einfühlung und Menschlichkeit, hätte noch nicht die volle Moralität erreicht.

(3) Mit welchen inhaltlichen Forderungen Smiths Modell eines ›unparteiischen Zuschauers‹ genauer einhergeht, erläutert Abschnitt 6.5: Dort wird nachgezeichnet, wie Smith aus seinem Ansatz das Moralprinzip des Utilitarismus zu gewinnen versucht. Die spezielle Verbindung von Sympathie und Unparteilichkeit im ›unparteiischen Zuschauer‹ läuft dann darauf hinaus, die Gesamtsumme an Glück über alle Betroffenen hinweg zu maximieren. Hier interessiert zunächst allein, auf welchem grundsätzlichen Weg Smith aus seiner deskriptiven Ethik eine normative Ethik entwickelt, nämlich über eine zunehmende Idealisierung: Reale Beobachter weisen im Allgemeinen bestimmte moralische Gefühle auf, insbesondere eine einfühlende Sympathie mit dem Leid oder der Freude anderer (deskriptive Ethik). Diese Sympathie ist als solche begrüßenswert, sie eröffnet eine moralisch wertvolle Perspektive. Aber sie muss erweitert werden, hin zur eigentlich moralischen Position der Selbstbeherrschung. Dies ist jene moralische Haltung völliger Unparteilichkeit gegenüber den Glücksempfindungen aller Betroffenen, wie sie ein idealer Beobachter zu einem Geschehen einnehmen würde (normative Ethik).

2.2 Kohlberg: Die sechs Stufen der Moralentwicklung

Psychologische Untersuchungen zur Moralität von Individuen finden sich bei einer Reihe von Autoren. Auf besonderes Interesse ist dabei die Frage nach der zeitlichen Entwicklung moralischer Einstellungen über verschiedene Lebensstadien hinweg gestoßen. Jean Piaget (1896–1980) hat sich in dieser Hinsicht als einer der ersten Psychologen intensiv mit der Moralentwicklung von Kindern auseinandergesetzt. Bekannter noch sind die Arbeiten von Lawrence Kohlberg (1927– 1987) geworden, der diese entwicklungspsychologische Perspektive über die Kindheit hinaus bis in das Erwachsenenalter ausgedehnt hat.

(1) Zu diesem Zweck hat Kohlberg über Zeiträume von bis zu 30 Jahren umfangreiche Längsschnittstudien angestellt, deren Hauptbestandteil halbstrukturierte Interviews von ca. 45 Minuten Dauer waren. In diesen Interviews konfrontierte er seine Probanden mit kurzen Fallgeschichten, die moralische Dilemmasituationen zum Thema hatten. Beispielsweise standen darin gesetzliche Vorgaben in Konflikt mit menschlichem Wohlergehen, oder Solidaritätsbeziehungen gerieten in Widerspruch zu Wahrhaftigkeitspflichten. Ein typisches Fallbeispiel ist das sogenannte ›Heinz-Dilemma‹:

»In einem fernen Land lag eine Frau, die an einer besonderen Krebsart erkrankt war, im Sterben. Es gab eine Medizin, von der die Ärzte glaubten, sie könne die Frau retten. Es handelte sich um eine besondere Form von Radium, die ein Apotheker in der gleichen Stadt erst kürzlich entdeckt hatte. Die Herstellung war teuer, doch der Apotheker verlangte zehnmal mehr dafür, als ihn die Produktion gekostet hatte. Er hatte 200 Dollar für das Radium bezahlt und verlangte 2000 Dollar für eine kleine Dosis des Medikaments. Heinz, der Ehemann der kranken Frau, suchte alle seine Bekannten auf, um sich das Geld auszuleihen, und er bemühte sich auch um eine Unterstützung durch die Behörden. Doch er bekam nur 1000 Dollar zusammen, also die Hälfte des verlangten Preises. Er erzählte dem Apotheker, daß seine Frau im Sterben lag, und bat, ihm die Medizin billiger zu verkaufen bzw. ihn den Rest später bezahlen zu lassen. Doch der Apotheker sagte: ›Nein, ich habe das Mittel entdeckt, und ich will damit viel Geld verdienen.‹ – Heinz hat nun alle legalen Möglichkeiten erschöpft; er ist ganz verzweifelt und überlegt, ob er in die Apotheke einbrechen und das Medikament für seine Frau stehlen soll.« [KOHLBERG 1968–1984, 495]

Kohlberg ließ seine Probanden Einschätzungen abgeben, wie man sich in Fällen der geschilderten Art verhalten solle. Vor allem fragte er eindringlich nach den Begründungen, die sie für ihre Entscheidungen angeben konnten. Das Hauptergebnis, das er aus diesen Studien ableitete, lautet wie folgt: Jeder Mensch, unabhängig von Kultur oder Geschlecht, durchläuft eine feste Stufenfolge von Typen moralischer Urteile. Die Reihenfolge der absolvierten Stufen ist stets dieselbe, insbesondere können keine Stufen während der Entwicklung übersprungen werden. Rückfälle kommen in der Regel nicht vor, allerdings werden die höchsten Stufen von den meisten Menschen nicht erreicht.

(2) Genauer identifiziert Kohlberg drei Niveaus mit jeweils zwei Stufen der moralischen Entwicklung. Das Gesamtschema von insgesamt sechs Stufen hat er gelegentlich leicht modifiziert und ergänzt, in seinen wesentlichen Komponenten aber beibehalten [vgl. KOHLBERG 1968–1984, 26f., 51–53, 128–132].

Auf dem präkonventionellen Niveau bewegen sich üblicherweise Kinder bis zum Alter von ca. neun Jahren, aber auch jugendliche oder erwachsene Straftäter. Diese Ebene zeichnet sich durch eine strikt egozentrische Moralität aus, deren Urteile sich allein an den direkten Konsequenzen für den Handelnden selbst orientieren. Die 1. Stufe ist auf die Vermeidung von Strafe ausgerichtet (how can I avoid punishment?). Moral wird hier als bloßer Gehorsam gegenüber bestehenden Autoritäten konzipiert. Als erlaubt gilt, was von Mächtigeren zugelassen wird, Verhaltensregeln werden als zu befolgen angesehen, um Sanktionen zu vermeiden. Auf der 2. Stufe kommen die bewusste Erkenntnis fremder Bedürfnisse und die gezielte Befriedigung eigener Bedürfnisse hinzu (what’s in it for me?). Dies umfasst die negative Strafvermeidung der vorangehenden Stufe, ergänzt sie aber um das positive Abzielen auf mögliche Belohnungen. Zudem werden nun fremde Wünsche wahrgenommen und befriedigt, damit die eigenen Wünsche beachtet und zufriedengestellt werden, so dass Moral insgesamt als ein Austausch von Gefälligkeiten verstanden und gelebt wird, gemäß dem Motto ›Wie du mir, so ich dir‹.

Auf dem konventionellen Niveau befindet sich ein Großteil der Jugendlichen und Erwachsenen. Die ichbezogene Haltung der vorangehenden Ebene wird hier durch eine gemeinschaftsbasierte Moralität abgelöst, die auf einer ernsthaften Identifikation und aufrichtigen Loyalität mit den Vorstellungen und Strukturen des persönlichen Umfelds bzw. der Gesellschaft insgesamt beruht. Die 3. Stufe ist durch das Bewusstsein fremder Erwartungen und das Bestreben nach entsprechender Anerkennung geprägt (Mentalität des good boy/nice girl). Moralische Stellungnahmen rekurrieren nicht länger auf die materiellen Konsequenzen, die Handlungen in Form von Strafe oder Belohnung nach sich ziehen, sondern auf den sozialen Respekt, den man für das eigene Verhalten in seiner Umgebung findet. Die Rollenvorgaben des Beziehungsumfelds werden dabei unhinterfragt akzeptiert, Zustimmung oder Ablehnung anderer sind direkter Maßstab des Handelns und unmittelbare Quelle von Selbstwert- bzw. Schuldgefühlen. Auf der 4. Stufe dominiert die Auffassung, dass bestimmte Regelungen für das gemeinschaftliche Zusammenleben unentbehrlich und deshalb einzuhalten sind (Bedeutung von law and order). Im Vordergrund steht nicht mehr der Wunsch nach Billigung durch nahestehende Bezugspersonen, sondern das Bekenntnis zur Relevanz sozialer Normen. Moralische Bewertungen stützen sich wesentlich darauf, dass die Einhaltung von ›Gesetz und Ordnung‹ notwendig ist, um den Erhalt der bestehenden Gesellschaft zu sichern, deren Gefüge ohne kritische Distanz bejaht wird.

Das postkonventionelle Niveau erreicht nach Kohlberg nur eine Minderheit von Erwachsenen. Hier emanzipiert sich Moralität von vorgegebenen Erwartungen und Ordnungen, um stattdessen auf unabhängige Standards mit übergeordneter Gültigkeit zu rekurrieren. Auf der 5. Stufe ist die Einhaltung freier Übereinkommen zum Vorteil der beteiligten Individuen der relevante Maßstab (von ca. 25% aller Erwachsenen erreicht). Es wird nicht länger jede Norm anerkannt, auf der die bestehende gesellschaftliche Struktur beruht, sondern es werden nur solche Normen gebilligt, die auf soziale Übereinkunft zurückgehen und dem allgemeinen Nutzen dienen. Zentraler Referenzpunkt moralischer Stellungnahmen ist das durch solche Vereinbarungen zu realisierende ›größte Glück der größten Zahl‹. Die 6. Stufe stellt universelle Prinzipien sehr abstrakter Natur in den Vordergrund (von unter 5% aller Erwachsenen erreicht). Moral wird nun nicht mehr als freie Verabredung zum größtmöglichen Vorteil verstanden, sondern als verbindliches Set von allgemeingültigen Grundsätzen, denen gesellschaftliche Übereinkünfte auch ungeachtet ihres etwaigen Nutzens zu entsprechen haben. Ihr Inhalt sind dabei fundamentale ethische Prinzipien wie die Anerkennung gleicher Menschenrechte oder die Achtung der unverletzlichen Menschenwürde.

Die sechs Stufen der moralischen Entwicklung nach Kohlberg PräkonventionellesNiveau 1. Stufe: Strafvermeidung durch Gehorsam 2. Stufe: Bedürfnisbefriedigung durch Austausch KonventionellesNiveau 3. Stufe: Erwartung und Anerkennung 4. Stufe: Gesetz und Ordnung PostkonventionellesNiveau 5. Stufe: freie Übereinkunft zum allgemeinen Nutzen 6. Stufe: universelle Prinzipien abstrakter NaturBei der Einordnung, auf welcher dieser sechs Moralstufen sich eine bestimmte Person befindet, ist nicht so sehr entscheidend, für welche Handlungsalternative sie sich in einem gegebenen Fallbeispiel entscheidet, sondern vielmehr, welche Form der Begründung sie hierfür angibt. Dies lässt sich an dem oben zitierten ›Heinz-Dilemma‹ leicht verdeutlichen: Lehnt jemand den Diebstahl ab, weil der Ehemann sonst eine Haftstrafe riskiert, so befindet er sich auf der 1. Stufe. Lehnt er ihn hingegen ab, weil er das Eigentum anderer Personen für grundsätzlich unantastbar hält, so bewegt er sich auf Stufe 6. Man kann auf dieser 6. Stufe den Diebstahl freilich auch befürworten, indem man erklärt, dass das Lebensrecht der Frau die Besitzansprüche des Apothekers prinzipiell überwiegt. Ebenso gut kann man ihn indessen auf Stufe 1 befürworten, indem man anführt, dass der Ehemann andernfalls Sanktionen seitens seiner Frau zu befürchten hat.

(3) Auf den ersten Blick scheint Kohlbergs Stufenmodell ›normativ neutral‹ zu sein: Keine der möglichen Antworten auf seine Fallbeispiele wird von ihm als moralisch richtig oder falsch vorausgesetzt. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass sein vermeintlich ›rein deskriptives‹ Schema sehr wohl mit normativen Wertungen einhergeht: Ganz offensichtlich zeigen die verschiedenen Begründungsformen auf den einzelnen Stufen einen zunehmenden Fortschritt in der moralischen Entwicklung an, ein Verharren auf niederen Stufen hat als Symptom eines moralischen Defizits zu gelten. Kohlberg mag sich daher zwar enthalten, bestimmte Lösungen seiner Fallbeispiele als korrekt oder verfehlt auszuweisen. Aber ohne Zweifel schätzt er bestimmte Argumentationsmuster als höherstufig oder niederrangig ein.

Man könnte hierauf entgegnen, dass Kohlberg nichts weiter als eine faktische Abfolge wiedergebe, auf die er in den moralischen Argumentationen seiner Probanden gestoßen sei. Solch ein Resultat zu präsentieren und durch entsprechende Klassifikationen aufzuarbeiten, sei ein rein deskriptives Vorgehen ohne jegliche normative Einlassungen. Tatsächlich aber spricht Kohlberg eben nicht nur von einem Nacheinander, das in den Moralurteilen von Menschen zu beobachten ist (d.h. von einem bloßen ›Früher‹ oder ›Später‹); dann wäre auch denkbar, dass man die späteren Stadien als niederrangig gegenüber den früheren erachtete, also die vorgefundene zeitliche Entwicklung, zumindest ab einer bestimmten Phase, als einen moralischen Verfall interpretierte (wie man etwa den Lebenszyklus eines Organismus ab einem gewissen Zeitpunkt als eine Abwärtsbewegung ansehen mag). Vielmehr spricht Kohlberg von Stufen, die Menschen in ihrer Moralität erreichen können (also von einem objektiven ›Niedriger‹ oder ›Höher‹); er behauptet einen eindeutigen Fortschritt in jener Entwicklung, hin zu ständig überlegenen Formen von Moralität (mit abschließendem Höhepunkt auf der 6. Stufe).

Ersichtlich ergänzt Kohlberg seine empirischen Befunde also um eine moralische Bewertung. Ähnlich wie Smith vollzieht damit auch er einen Übergang von deskriptiver Ethik zu normativer Ethik. Und tatsächlich lässt sich sein Ansatz innerhalb der normativen Ethik recht eindeutig lokalisieren: In den beiden höchsten Stufen erkennt man unschwer Moralauffassungen, die primär durch den Utilitarismus (Stufe 5) bzw. durch den Kantianismus (Stufe 6) vertreten werden. Indem Kohlberg Stufe 6 als überlegen gegenüber Stufe 5 darstellt, bekennt er sich unmissverständlich zu einer Deontologie kantianischen Typs (vgl. Kapitel 5). Eine Teleologie utilitaristischen Zuschnitts erscheint bei ihm demgegenüber als defizitär, als Festhalten an einer unterentwickelten Moral (vgl. Kapitel 6).

2.3 Luhmann: Moral und funktionale Differenzierung

Die Moralität von Kollektiven ist Thema einer großen Anzahl soziologischer Untersuchungen. Hierbei kann es sowohl um die Entstehung und Gestalt spezifischer Moralen in bestimmten Epochen oder Regionen gehen als auch um die grundsätzliche Bedeutung von moralischen Überzeugungen in menschlichen Gemeinschaften. Als einer der ersten Moralsoziologen gilt Émile Durkheim (1858–1917), der vor allem die Bindungskraft der Moral für die Gesellschaft hervorhob. Niklas Luhmann (1927–1998) äußert sich in dieser Hinsicht skeptischer, indem er moralischen Einstellungen kaum soziale Integrationskraft und eher ein erhebliches Konfliktpotential attestiert.

(1) Grundlage für Luhmanns Betrachtung von Moralität ist ein systemtheoretischer Ansatz, in dem die Interaktionen innerhalb einer menschlichen Gesamtgesellschaft sowie die Wirkungsweisen ihrer sozialen Unterbereiche als Tätigkeiten und Wechselbeeinflussungen von Systemen begriffen werden. Dieser Zugang zeichnet sich nicht so sehr durch empirische Untersuchungen im Sinne konkreter Feldforschung aus, sondern eher durch begriffliche Arbeit auf recht abstraktem Niveau. Deren Ziel ist jedoch eine umfassende Beschreibung faktischer Gesellschaftsstrukturen, u.a. mit Blick auf die Rolle der Moral in der Gesellschaft. In diesem Sinne betreibt auch Luhmann deskriptive Ethik, wobei sein Ausgangspunkt die folgende Definition von Moral ist:

»Die Gesamtheit der faktisch praktizierten Bedingungen wechselseitiger Achtung oder Mißachtung macht die Moral einer Gesellschaft aus. […] Moral ist also ein Codierprozeß mit der spezifischen Funktion, über Achtungsbedingungen Achtungskommunikation […] zu steuern.« [LUHMANN 1978, 51]

Moral wird hier eindeutig als ein soziales Phänomen gefasst, als ›Moral einer Gesellschaft‹. Genauer wird sie über ihre soziale Funktion definiert, als Bedingungsgefüge für die Zuweisung von ›Achtung oder Missachtung‹. Angesichts dieser Funktion ist Moral grundsätzlich universell anwendbar: Achtung oder Missachtung ist eine sehr elementare Einstufung, die in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen greifen kann, innerhalb von privaten Beziehungen wie Freundschaft oder Liebe ebenso wie gegenüber öffentlichen Systemen wie Wirtschaft oder Politik. Allerdings gerät diese universelle moralische Einstufung nach Luhmann unweigerlich in Schwierigkeiten, sobald die verschiedenen sozialen Bereiche auseinander driften und selbständig werden. Eben dies ist nach Luhmann in modernen Gesellschaften zunehmend der Fall: Private Beziehungen und öffentliche Systeme entkoppeln sich voneinander, die öffentlichen Systeme ihrerseits differenzieren sich gegeneinander aus. Luhmanns Grundthese ist, dass Moral vor diesem Hintergrund nicht mehr, wie es ihr früher noch gelungen sein mag, sämtliches Verhalten in einen einheitlichen Horizont integrieren kann. Insbesondere vermag sie nicht, die verschiedenen gesellschaftlichen Systeme zu koordinieren und deren spezifische Operationen in einem bestimmten, moralischen Sinne zu bündeln. Dies wird zwar regelmäßig von ihr erwartet, aber es übersteigt notwendig ihre Möglichkeiten [LUHMANN 1987, 317–325].

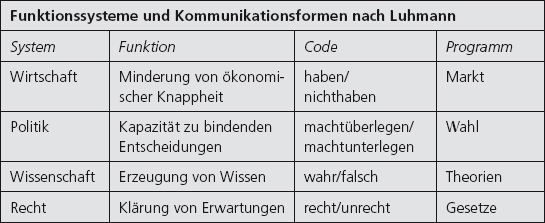

(2) Moderne Gesellschaften sind nach Luhmann in verschiedene Teilsysteme ausdifferenziert. Wichtige Beispiele sind Wirtschaft, Politik, Wissenschaft oder Recht. Hierbei handelt es sich nicht um kleinere Untereinheiten aus separaten Personengruppen (so wie Gesellschaften früher in streng abgegrenzte Clans oder Adelshäuser, Schichten oder Stände eingeteilt waren).Vielmehr handelt es sich um hochspezialisierte Funktionssysteme mit besonderen Aufgaben (wobei ein und dieselbe Person durchaus verschiedenen Systemen gleichzeitig angehören kann und einige Systeme sogar ausnahmslos sämtliche Gesellschaftsmitglieder erfassen). Die Wirtschaft regelt den Güterverkehr und vermindert dadurch Knappheit. Die Politik ermöglicht kollektiv bindende Entscheidungen und sichert dadurch die Handlungsfähigkeit der Gesamtgesellschaft. Die Wissenschaft generiert Theorien und erzeugt dadurch Wissen. Das Recht klärt wechselseitige Erwartungen und verschafft dadurch Sicherheit bezüglich fremden Verhaltens [vgl. LUHMANN 1998, 595–618].

Diese Funktionssysteme sind nicht aufeinander reduzierbar, d.h. sie können sich in ihrer Aufgabenerfüllung nicht wechselseitig ersetzen. Insbesondere üben sie je eigene Kommunikationsformen aus, indem sie mit jeweils besonderen ›Codes‹ operieren. Codes sind binäre, d.h. zweiwertige Unterscheidungsschemata, welche die Wahrnehmung eines gegebenen Systems orientieren und damit die Komplexität seiner Kommunikation erheblich verringern. Genauer handelt es sich um Präferenzcodes, bei denen innerhalb des gegebenen Systems der eine Wert des Codes bevorzugt, der andere gemieden wird. Die Zuweisung des Codes erfolgt über das jeweilige ›Programm‹ des Systems. Dieses Programm legt fest, wie in dem gegebenen System die beiden Werte des Codes zugesprochen werden. Die Wirtschaft etwa operiert mit dem Code ›haben/nichthaben‹ und folgt dabei dem Programm des Marktes (jedenfalls in einer Marktwirtschaft). Die Politik verwendet den Code ›machtüberlegen/machtunterlegen‹ und weist ihn durch das Programm der Wahl zu (jedenfalls in einer Demokratie). Der Code der Wissenschaft lautet ›wahr/falsch‹, attestiert gemäß den vorherrschenden Theorien. Der Code des Rechts heißt ›recht/unrecht‹, zugesprochen nach den geltenden Gesetzen [vgl. LUHMANN 1998, 359–393].

Diese funktionale Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften hat viele Vorteile: Sie stellt eine Form von Arbeitsteilung dar, in der unterschiedlichste Aufgaben von hochspezialisierten Teilsystemen bewältigt werden können. Sie hat aber auch zur Folge, dass es nur sehr begrenzte Möglichkeiten für eine gezielte Beeinflussung gesellschaftlicher Prozesse gibt: Es existiert keine zentrale Regelungsinstanz für die Gesamtgesellschaft, und es kommt zu keiner wechselseitigen Koordination der Teilsysteme. Dies liegt insbesondere daran, dass sich Funktionssysteme durch ihre ›operative Schließung‹ auszeichnen: Eigene Operationen folgen stets vorhergehenden Operationen des gleichen Typs, nicht den Vorgaben anderer Systeme.

Zwar kann jedes System auf seine Umwelt Bezug nehmen, zu der auch die jeweils anderen Systeme gehören. Es kann also zweifellos über die anderen Systeme kommunizieren. Aber es tut dies allein in seiner speziellen Kommunikationsform, mit seinem Code und gemäß seinem Programm. Es kann daher nicht mit den anderen Systemen kommunizieren, nicht deren Bewertungen beeinflussen oder diese in die eigenen Bewertungen aufnehmen. Gewiss existieren ›strukturelle Kopplungen‹ zwischen Systemen und ihrer Umwelt, durch die ein System in einem anderen System bestimmte Reaktionen oder Resonanzen hervorrufen kann. Doch es gibt keine geteilte Kommunikationsform, die eine gemeinsame, kontrollierte Ausrichtung der Teilsysteme oder gar der Gesamtgesellschaft ermöglichen würde.

Diese Liste ist nicht vollständig: Es gibt noch weitere Teilsysteme, etwa Religion oder Erziehung, mit ihren eigenen Funktionen, Codes und Programmen. Die Moral gehört allerdings nicht dazu: Moral hat zwar eine Funktion, nämlich die Zuweisung von Achtung und Missachtung. Eben diese Funktion ist aber zu allgemein und zu fundamental, als dass sich Moral damit zu einem klar definierten Teilsystem ausdifferenzieren könnte. Ihre Allgemeinheit und Fundamentalität bedeutet damit nach Luhmann keineswegs einen Vorteil. Im Gegenteil, fehlende Ausdifferenzierung macht die Moral zu einer weit weniger beständigen und wirksamen Erscheinung als die skizzierten Funktionssysteme.Vor allem aber kann auch die Moral nicht steuernd in jene Systeme eingreifen.