Ricarda Huch: Im alten Reich – Lebensbilder Deutscher Städte – Teil 2 - Band 181 in der gelben Buchreihe bei Ruszkowski

- -

- 100%

- +

Unedel nicht nur, sondern auch unklug, also nicht mehr auf der Höhe ihrer früheren Politik, verhielten sich die Lübecker auch Gustav Wasa gegenüber, indem sie die Dankbarkeit, die er ihnen schuldete und auch nicht verleugnete, ungebührlich ausnutzten. Die Handelsprivilegien, die sie ihn zugunsten der Hanse unterzeichnen ließen, konnte er nicht aufrechterhalten, ohne sein eigenes Volk zu benachteiligen, und so zerfiel die Verbindung durch ein System der Erpressung, das wie ein fremdartiges Zeichen des Verfalls an der sonst so gemessenen Stadt berührt. Die alten Bundesgenossen, die Dithmarschen, preisgebend, verbündete man sich nun mit dem Erbfeind Dänemark. Der letzte Seekrieg, den Lübeck in den Jahren 1563-70 geführt hat, ging an der Seite Dänemarks gegen Schweden.

Welche Fehler aber auch begangen sein mögen, die hochherzige Kraft der Patrizier wie der Bürger offenbarte sich in diesem Krieg nicht weniger als früher. Die Bürger taten sich nach Straßen zusammen, um Geschütze gießen zu lassen. Auf einem standen die Verse: „Lübeck, du eerenrike stad – Dine börger der breden strat – Kobarg end klene borchstraten – Hebben di dit geten laten – Tho weren dines viendes overmod – Bi di seten wi god unde blot.“ Bedeutende Erfolge entsprachen der Kampfbereitschaft. Das lübische Admiralsschiff, der ENGEL, eroberte das schwedische Admiralsschiff MAGELOES, das danach verbrannte; die hundert Geretteten, unter denen der schwedische Admiral Jakob Bagge war, wurden gefangen nach Lübeck gebracht. Als durch ein Ungeschick beim Verladen des Pulvers auch der ENGEL verbrannte, wurde sogleich ein neues Admiralsschiff gebaut und MORIAN genannt. Nach einem heftigen, unentschiedenen Gefecht bei Gotland begruben die Dänen ihren im Gefecht durch eine Kugel getöteten Vize-Admiral in Wisby. Ein Sturm, der sich unterdessen erhob, zerstörte mehrere im Hafen liegende Schiffe; unter den lübischen war der MORIAN, der mit dem Anführer der Flotte, dem Bürgermeister Bartholomäus Tinnappel, unterging. In der Marienkirche zu Wisby, S. Maria Teutonicorum, der einzigen von den achtzehn mittelalterlichen Kirchen Wisbys, die noch heute erhalten und im Gebrauch ist, wurde er feierlich begraben. Den vorteilhaften Handelsvertrag, den der Frieden brachte, konnte Lübeck nicht behaupten; aber es hatte das rauschende Schlachtfeld, das seine Flotte oft zu Kampf und Sieg getragen, nicht ohne Opfer und ruhmvoll verlassen.

Es ist kein Wunder, wenn die Darstellung kriegerischer Entschlossenheit in der Lübecker Kunst unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat. Während des ganzen Mittelalters waren der Erzengel Michael als Patron des Reichs und der heilige Georg als Patron der Ritterschaft häufiger Gegenstand der Kunst, und mancher würdigen Auffassung begegnen wir; nirgends jedoch ist der Akt des entscheidenden Schwertschlags so hinreißend dargestellt wie in Lübeck. Der heilige Michael von Benedikt Dreyer auf der Lettnerbrüstung der Marienkirche, der Sankt Jürgen von Henning von der Heide, jetzt ein Schatz des Annen-Museums, der Sankt Jürgen von Bernt Notke in der Hauptkirche von Stockholm, von dem Lübeck neuerdings bei Gelegenheit der Feier seines tausendjährigen Bestehens als Reichsstadt eine Nachbildung geschenkt erhielt, die in der Katharinenkirche ausgestellt wurde, alle diese Figuren entzücken durch die gesammelte Kraft der Bewegung, die trotz der Sicherheit des überirdischen Kämpfers mit äußerster Anstrengung vollzogen wird, die Phantastik des reptilischen Unholds, die Rüstung und den flatternden Mantel, der den Ritter wie die Essenz einer ungeheuren Schlacht umwogt. Diese Werke, wie auch der heilige Johannes in der Marienkirche, dessen seelenvolle Schönheit sich unvergesslich einprägt, sind aus Holz geschnitzt; es ist dasjenige Material, in dem sich die Eigentümlichkeit deutscher Künstlerschaft am überzeugendsten ausgeprägt hat. Die farbige Wärme, das Kantige und Zarte des Holzes stimmten besonders gut zum Ausdruck alles dessen, was den mittelalterlichen Menschen bis zum 16. Jahrhundert erfüllte, zu Inbrunst und Herzlichkeit sowie zu Zorn und Rache, zu den von Arbeit und Trauer durchfurchten Greisengesichtern, zu dem Geflatter und Geknister der Mäntel, Flügel und Schärpen, die die Altarwände zuweilen wie ein dorniges Dickicht erscheinen lassen.

In der Architektur ging Lübeck schon früh zum Steinbau über und errichtete die Giebelhäuser, die uns eine nicht nur mächtige, sondern vornehme und kultivierte Stadt vor Augen führen. Wenig alte Städte haben sich so gut in das Moderne einfügen lassen wie Lübeck, einesteils zum Vorteil der vollendeten Erscheinung, anderseits aber ist dadurch vom Neuen etwas von seiner Phantasielosigkeit und Schablone auf das Alte übertragen und macht die Stadt stellenweise kälter, als sie einst war. Die Traulichkeit des alten Lübeck weht vielleicht nirgends so mächtig wie im Heiligen-Geist-Spital, wo am Sonntagmorgen die alten Männer mit den verwitterten Seemannsgesichtern in schwarzen Kleidern, bedächtig flüsternd, zwischen den Säulen und Bogen sitzen, sanft gewiegt, ohne es zu wissen, von dem schönen Raum, dessen Wände in verblasster Malerei die Herrlichkeit der gekrönten Heiligen im Himmel erzählen.

Heiligen-Geist-Spital – Foto: Mylius

Wie die bildende Kunst gepflegt wurde, so war auch das Interesse für Literatur und Wissenschaft verbreitet. Die Fastnachtsspiele, die aufgeführt wurden, hatten allegorische und sagenhafte Stoffe zum Gegenstand, wie Paris von Troja, das goldene Vließ, Kriemhild und König Karl. Schon früh sorgten die Ratsherren dafür, dass Chroniken verfasst wurden. Eine solche begann im 13. Jahrhundert der Stadtschreiber Albert von Bardowik, der auch die wichtigsten Urkunden zusammenstellte. In der Reformationszeit waren es die protestantischen Geistlichen, die Chroniken in niederdeutscher Sprache verfassten. Ein Bürgermeister des 15. Jahrhunderts setzte in seinem Testament Stipendien für 6 Studenten aus, die in Leipzig, Erfurt, Rostock und Köln studieren würden. Besonders Erfurt war stark von Lübeckern besucht. In bemerkenswerter Weise wurde die Musik gepflegt, indem der Bürgermeister Heinrich Kastorp und seine Freunde im Jahr 1462 eine Sängerkapelle stifteten, die aus 4 Priestern und 8 Sängern bestand. Eine Kapelle der Marienkirche wurde den Sängern zu bestimmten Stunden eingeräumt; denn es versteht sich von selbst, dass die musikalischen Aufführungen im Zusammenhang mit der Kirche waren. Auch die Abendmusiken, die der berühmte Organist Dietrich Buxtehude im 17. Jahrhundert in Lübeck veranstaltete, fanden zuerst in der Marienkirche statt, bis sie zu einer Art von weltlichen Konzerten wurden.

Dieterich Buxtehude (* um 1637 wahrscheinlich in Helsingborg; † 9. Mai 1707 in Lübeck) war ein dänisch-deutscher Organist und Komponist des Barock. Sein Vorname ist auch in der Form Dietrich geläufig. Dieterich Buxtehude (dänisch „Diderik Buxtehude“) wurde um 1637 als Sohn des aus Oldesloe in Holstein stammenden Organisten Johann(es) Buxtehude (Hans Jenssen Buxtehude) geboren.

Lübeck ist niemals so verarmt und herabgekommen wie viele andere einst blühende Städte: es hatte zwei Talismane, das Meer und die Urkunden der Freiheit, die es im Tresor verwahrte. Nichtsdestoweniger litt es auch unter dem Allgemeinen Niedergange. Viele Hansestädte kamen unter fürstliche Herrschaft, ohne dass die freigebliebenen es hindern konnten. Als der Kurfürst von Brandenburg Berlin unterwarf, beklagte der Lübecker Chronist, dass die Hansestadt eigen geworden war, „dor se vor vryg ware unde wol mochte hebben vryg gebleven“.

Abgesehen von dem Auseinanderfallen der Hanse schadeten den Seestädten die veränderten Handelsbeziehungen, die die Entdeckung Amerikas herbeiführte. Die Länder, deren Markt die deutsche Hanse beherrscht hatte, erstarkten zu unternehmenden Handelsstaaten, besonders Holland und England, die ihre Lage darauf hinwies. Hamburg, für die neuen Verhältnisse günstiger gelegen als Lübeck, entfaltete sich selbständig, von der Hanse losgelöst. Überall machte sich das Schwinden des Gemeingeistes fühlbar.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ereignete es sich, dass Handwerker und Brauer über gewisse patrizische Gutsherren Klage führten, die auf ihren Gütern durch ihre Gutsangehörigen brauen und weben ließen, und zwar nicht nur zu eigenem Bedarf, sondern sie hielten Schenken und vertrieben unter der Hand Ware nach der Stadt, was gegen das Zunftrecht war. Da die Behörden die berechtigten Klagen der Handwerker unbeachtet ließen, zogen sie erbittert aufs Land und zerstörten die Gerätschaften, die zur Herstellung der sie beeinträchtigenden Dinge dienten. Die geschädigten Gutsherren, darunter der Bürgermeister Gotthard v. Höveln, dachten niedrig genug, sich dem König von Dänemark als Untertanen anzubieten, womit sie sich zugleich Steuerfreiheit verdienten; denn der König von Dänemark bediente sich des rechtlichen Vorwandes, die betreffenden Güter hätten zu Holstein gehört, und die dortigen adligen Güter hätten das Recht der Steuerfreiheit. Das waren nicht mehr die königlichen Republikaner von einst, die sich dem alten Feinde Dänemark verkauften, weil sie sich einen verbotenen Vorteil nicht nehmen lassen wollten. Die Patrizier, die nicht mehr die früheren Gefahren wagten, nicht mehr die frühere Verantwortung trugen und doch die erste und herrschende Klasse sein wollten, wurden zu einer hemmenden Belastung für ihr Land. Auch waren es die alten Namen nicht mehr, die Jahrhunderte hindurch Freund und Feind mit Ehrfurcht genannt hatte, die Namen der Stolzen, die klug bescheiden ablehnten, als Kaiser Karl IV. sie schmeichelnd „Ihr Herren von Lübeck“ anredete.

* * *

Lüneburg

Lüneburg

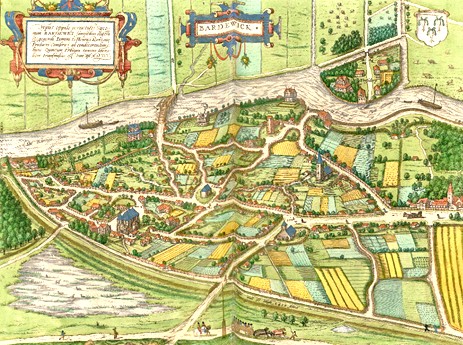

Wenn man von Hamburg nach Lüneburg fährt, sieht man kurz vor dem Ziel aus Feldern und Bäumen vorschauend ein freundliches Dorf mit einer großen, eigentümlich zusammengebuckelten Kirche, deren Türme nicht höher als ihr Dach sind: das ist Bardowik.

Bardowik

Einst war es eine reiche, ansehnliche, von Heinrich dem Löwen beschirmte Handelsstadt, die der zürnende Fürst später, weil sie ihn, als er, vom Kaiser geächtet, Aufnahme suchte, nicht nur die Tore verschlossen, sondern verhöhnt hatte, bis auf den Grund zerstörte. Nur die Kirchen, darunter der Dom, blieben übrig, über dessen eines Portal Heinrich einen hölzernen Löwen setzte mit der Unterschrift Leonis Vestigium, des Löwen Spur.

Der Untergang Bardowiks wurde das Glück Lüneburgs, auf welches die Vorteile des älteren Marktes übergingen. Die Ilmenau nämlich, an welcher beide Städte liegen, war eher schiffbar als die Elbe und Bardowik war dadurch zu einem Knotenpunkt geworden, von dem aus die Waren teils zu Wasser, teils zu Lande nach allen Richtungen transportiert wurden. Was Lüneburg vor Bardowik voraus hatte, war eine zweite Gabe der Natur außer dem Fluss: eine Salzquelle, die überall früh zuerst die Aufmerksamkeit der Tiere, dann die eines jungen, in der Wildnis jeden Vorteil benutzenden Volkes auf sich zu ziehen pflegte.

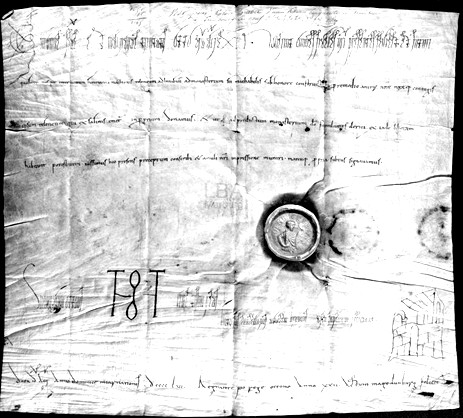

Die erste urkundliche Erwähnung Lüneburgs vom 13. August 956 durch König Otto I.

Schon zur Zeit Karls des Großen gab es einen Ort Lüne, und Hermann Billung, der Slawenbesieger, stiftete das Kloster St. Michael auf dem Kalkberg, an dessen Fuß die Salzquelle entspringt. In der Michaelskirche wurden die welfischen Herzöge bestattet, darunter zwei Söhne Heinrichs des Löwen. Beim Tod seines ältesten Sohnes Heinrich, der in Lüneburg infolge eines Sturzes vom Pferd jung starb, schenkte der Vater den Benediktinern des Klosters die Abtsmühle zum Seeltrost. Das Grab Wilhelms, des Älteren, des jüngsten in der Verbannung in England geborenen Sohnes Heinrichs des Löwen, musste einer Stiftung zufolge jährlich am Todestag mit Kerzen und Blumen geschmückt werden, was bis zum Jahr 1532 ausgeführt wurde. Auch die nach der Zerstörung des Jahres 1371 unterhalb des Kalkberges neu auferbaute Michaelskirche wurde Begräbnisstätte der Fürsten. Von den Grabmälern der alten Kirche ist nur das Ottos des Strengen und seiner Gemahlin Mechtildis von der Pfalz übriggeblieben.

Nach der Zerstörung von Bardowik nun ließen sich viele von den dortigen Bewohnern im benachbarten Lüneburg nieder und vermehrten nicht nur die Volkszahl, sondern gaben auch dem Ort, der sich bisher noch nicht recht entfaltet hatte, einen neuen Antrieb. Es füllte sich damals der Raum zwischen dem alten Modesdorp, der Siedelung, deren Mittelpunkt die Johanniskirche war, und der Altstadt unter dem Kalkberg durch eine neue Anlage mit einem Markt, wo später das Rathaus entstand. Heinrich der Löwe, zu dessen Eigengut Lüneburg gehörte, wachte so eifersüchtig über dem Gedeihen seiner Stadt, dass er die neuentdeckte Salzquelle zu Oldesloe bei Lübeck verschütten ließ, um Lüneburg vor dem Wettbewerb zu schützen.

Der unschätzbare Born, aus dem so viele ihre Nahrung zogen, entwickelte sich zu einer Anlage, die fast ein Ort für sich war. Um den Sod herum lagen eng zusammengedrängt 54 Siedhäuser oder Kotten, und zwar so tief unter der Erde, dass nur die Dächer hervorragten. Sie hatten Namen alten Klanges, z. B. Eying und Berding, die auf längst verschwundene Geschlechter hinweisen und die mit den Namen langobardischer Fürsten verwandt sein sollen.

Von dem Großen Sod unterschied man den Gottessod, in welchem das wilde, nämlich das süße Wasser zusammenlief. In der frühesten Zeit wurde das Wasser mit großen Eimern, seit der Mitte des 16. Jahrhunderts mit Druckpumpen und hundert Jahre später mit Saugpumpen gehoben. In Bewegung gesetzt wurden die Pumpen durch die sogenannten Sodeskumpanen, erst seit 1782 durch ein Gestänge, das ein Wasserrad der Ratsmühle trieb. Das Sammelbecken für die ausgeschöpfte Sole hieß Küntje; daneben gab es noch eine Kanzel, wo der Sodmeister bei Übernahme seines Amtes eine Anrede an die Sodeskumpanen über ihre Pflichten hielt. Der ganze Kreis von Baulichkeiten war von einer Mauer umschlossen, die vier Tore und mehrere Türme hatte. Das geschah wohl, um die kostbare Anlage zu schützen; aber man erkennt daran auch die Vorliebe des Mittelalters für geschlossene Bildungen. Als man für Luft, Licht und Weiträumigkeit schwärmte, am Ende des 18. Jahrhunderts, wurde die Schutzmauer mit den Türmen niedergelegt. Zwischen einem der Tore und der Salzbrüderstraße lag der altheilige Gerichtsplatz Up den Stenen.

Die Salzquellen gehörten ursprünglich den welfischen Herzögen, allmählich aber gingen die Einkünfte daraus durch Schenkung oder Kauf an andere über, und zwar zumeist an Geistliche, die auf diese Weise ihr Geld anlegten. Geistliche Besitzer von Salzanteilen waren z. B. die Äbte der Klöster Hersfeld, Walkenried, Amelunxborn, Dobberan, Loccum, Riddagshausen, die Pröpste der Domkapitel von Verden, Braunschweig, Hamburg, Bardowik; man nannte sie insgesamt die Sülzprälaten. Da diese entfernt und zerstreut wohnenden Herren den Betrieb nicht selbst führen konnten, verpachteten sie die Besiedung der Sülze an Lüneburger Herren, die zum Entgelt dafür, dass sie für alles zum Betrieb Notwendige sorgten, die Hälfte des Ertrages bekamen und außerdem noch das, was über den durchschnittlichen jährlichen Betrag, der gemäß der Zahl der Kotten und Pfannen berechnet und festgestellt war, produziert wurde. Da der Überschuss gewöhnlich mehr als das Doppelte betrug, machten die Pächter ein gutes Geschäft. Sie, die Sülzherren, bildeten das Patriziat Lüneburgs, aus welchem der sich selbst ergänzende Rat hervorging.

Wie überall wurde das Regiment in der Weise geführt, dass das Patriziat allein die Geschäfte besorgte, was schon dadurch geboten war, dass in den ersten Jahrhunderten die Regierenden keine Entschädigung erhielten, also wohlhabend sein mussten. Sie waren in Lüneburg vernünftig genug einzusehen, dass Einmütigkeit und Zufriedenheit die sicherste Grundlage des Gedeihens der Stadt bildete, und nützten wenigstens in der älteren Zeit ihre vorteilhafte Stellung nicht allzusehr für sich aus und befragten auch bei wichtigen Gelegenheiten die Bürgerschaft, insbesondere die Innungen, um ihre Meinung. Dementsprechend war die amtliche Bezeichnung des Stadtkörpers: „De rad unde de menheit“ oder „Use rad ud use borgere“. Zu den vornehmsten Geschlechtern gehörten die Viskule, Abbenborg, Garlop, vom Sande, van der Salten, Thode, Floreke, Springintgut, Semmelbecker, van der Molen. Ackerbau wurde in Lüneburg wenig betrieben; der Wohlstand beruhte auf dem Salz und denjenigen Gewerben, die mit dessen Gewinnung oder Betrieb in Verbindung standen, wie z. B. die Herstellung der Tonnen, die Herbeischaffung des Holzes, dem Transport durch Schiffer und Fuhrleute. Gehandelt wurde außer mit Salz mit Heringen. Seit dem Jahr 1273 bestand der Brauch des sogenannten Köpefahrens: der neugewählte Sülzmeister musste ein mit Steinen gefülltes Fass, durch das eine Achse gesteckt war, zu Pferde in scharfem Trab durch die Stadt ziehen; es sollten dadurch Kraft und Kühnheit des Mannes erprobt werden, wie ja damals von den Geschlechtern wie auch von den Handwerkern Wehrhaftigkeit und Kampfbereitschaft erwartet wurden. Durch die Teilnahme reitender Trompeter und der älteren, gleichfalls berittenen Sülzmeister wurde dem Vorgang ein festlich-fröhlicher Charakter gegeben.

Das Verhältnis zu den Landesherren, den braunschweigischen Herzögen, war lange Zeit sehr gut. Sie folgten dem Beispiel Heinrichs des Löwen, indem sie das Aufblühen der Stadt begünstigten, die ihnen dafür, wenn es die Umstände erforderten, mit Geld beistand. Gleichzeitig wuchsen aber auch Wohlstand und Selbstgefühl der Bürger, und sie suchten sich planmäßig von der welfischen Herrschaft freizumachen, die, nachdem die Herzöge ihnen auch die Gerichtsbarkeit verpfändet hatten, nur noch dem Namen nach bestand. Die Steuern, die sie zahlten, waren freiwillige, daher Bede, also Bitte genannt. Urkundlich erwähnte Herzog Wilhelm im Jahr 1366 die „sunderlike vrundschop unde woldad“, die der Rat von Lüneburg ihm durch Geldhilfe getan hätte. Auch Kriegshilfe bei Fehden des Herzogs leisteten die Lüneburger nur freiwillig: „alle de hulpe de se us doen in desen stucken, de doen se us umme vrundschop unde nidt umme recht nogh dor woenheyd.“ Dies freundschaftliche Verhältnis wurde zerstört durch Herzog Magnus Torquatus, der mit Hilfe der Ritterschaft sich die Stadt zu unterwerfen trachtete. Klug benutzten die Lüneburger den Umstand, dass gerade damals Kaiser Karl IV. die Herzöge von Sachsen-Wittenberg, die Erbansprüche vorbrachten, mit der Herrschaft Lüneburg belehnte, indem sie sich diesen anschlossen und dadurch zugleich Magnus loswurden und sich eine Reihe von Privilegien vonseiten der neuen Landesherrschaft erwarben. In die Zeit der Kämpfe mit Magnus Torquatus fällt ein Ereignis, welches im Gedächtnis der Lüneburger als heroisch-tragischer Augenblick ihrer Geschichte lange fortlebte.

Es war im Jahr 1371 ein Waffenstillstand geschlossen worden, der die Lüneburger dazu ermutigte, nach langer Zeit zum ersten Mal die Bewachung der Mauern einzustellen, um sich satt zu schlafen. Da, es war die Nacht des 21. Oktober, zog eine Schar von Rittern und Knappen im Dienst des Herzogs auf verschiedenen Wegen über die Heide vor Lüneburg, angeführt von dem edlen Herrn Heinrich von Homburg und dem Ritter Sievert von Saldern. Schweigsam, von dem leise durch das dürre Kraut pfeifenden Herbstwind begleitet, näherten sie sich den Mauern, von denen die dicken Türme in die Nacht starrten wie drohende Finger. Schwarz und totenstill lag die Stadt unter den eiligen Wolken; schliefen die Wächter? oder griffen sie vielleicht schon zum Schwert, wenn sie das dumpfe Trotten und Klirren der Mörderschritte hörten? Sie überstiegen, sieben- bis achthundert an Zahl, die Mauern und töteten, was ihnen erschreckt und verwirrt entgegentrat. Zwei Bürgermeister stellten sich sofort an die Spitze der aufgestörten, entsetzt herbeieilenden Bürger und fielen: Heinrich Viskule und Heinrich van der Molen; denn es war eine Zeit, wo die Häupter des Volkes noch ihre Person einsetzten und mit eigenem Blut zahlten. Die Stadt schien verloren, als, nach der Überlieferung, ein kluger Mann, Ulrich von Weißenburg, sie durch List und Opfer rettete. Er bat die Feinde vom Kampf abzustehen, bis er die Bürgerschaft zur Unterwerfung überredet haben würde, wodurch er Zeit zu gewinnen und die verscheuchten Lüneburger zu sammeln hoffte. Anstatt zur Unterwerfung überredete er sie zu kräftigem Widerstand und teilte zurückkehrend den Herzoglichen mit, dass die Bürgerschaft auf Fortführung des Kampfes bestehe. „Dann stirb zuerst!“ sollen ihm die Überlisteten zugerufen haben, indem sie ihn töteten. Mit solchem Ungestüm warfen sich nun die Bürger, von ihren Frauen unterstützt, auf die Ritter, dass sie die Flucht ergriffen; Sievert von Saldern und 54 Ritter und Knappen fielen, der Bannerherr von Homburg wurde mit vielen anderen gefangen. Von einem tapferen Bäcker wird erzählt, dass er 22 Feinde erschlagen habe, bis er selbst den Streichen der Gegner erlegen sei. An dem Giebel eines Hauses in der Großen Bäckerstraße befindet sich noch das angebliche Bild dieses Recken. Zum Gedächtnis des Bürgermeisters Heinrich Viskule wurde an der Straße Auf dem Meere, da, wo er gefallen war, ein Kruzifix errichtet, das man später in die Nikolaikirche versetzte. Lange noch wurde dieser teuer erkaufte Sieg am Jahrestag in allen Kirchen Lüneburgs gefeiert.

Durch die furchtbare Schlacht bei Winsen an der Aller, wo die Stadt Braunschweig den Herzögen beistand, kam Lüneburg wieder an das braunschweigische Haus, ohne aber seine alten Freiheiten zu verlieren. Noch war der Stern der Städte im Steigen, die Zeit der Fürsten noch nicht reif; der Herzog musste im Jahre 1392 mit seinen Ständen ein Landfriedensbündnis eingehen, Satebrief genannt, welches den Ständen im Fall, dass der Herzog die Sate verletzte, das Recht bewaffneten Widerstandes zusicherte. Die Lüneburger erklärten, jeder Fürst sei seinen Untertanen soviel Treue schuldig wie sie ihm, und ihre Vorfahren hätten mit eigenem Gelde die Stadt erbaut, sie gehöre also ihnen, nicht ihm. Das Bewusstsein ihrer Tüchtigkeit, ihrer Arbeitskraft, ihres Zusammenhaltens und Gelingens erfüllte sie mit dem Glauben an ihr Recht und ihre Zukunft. Der Anschluss an den großen und mächtigen Bund der Hanse steigerte ihre Macht und ihr Ansehen. Innerhalb der Hanse gehörte Lüneburg zu den wendischen Städten und trat gewöhnlich mit Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock und Stralsund gemeinsam auf. Welche Stellung Lüneburg einnahm, kann man aus der Tatsache schließen, dass in einem Kampfe Lübeck 30, Hamburg 20 und Lüneburg 10 Mann stellte. Das Lüneburger Salz war den Seestädten unentbehrlich und dementsprechend wurde die Stadt geschätzt. Wer Lübeck durch das Holstentor betreten will, sieht noch jetzt an der Trave entlang die altersgrauen, massiven Gebäude, die als Niederlage der Lüneburger Salzsendungen dienten. Nicht selten fanden Versammlungen der Hanse in Lüneburg statt, so eine im Jahr 1412, auf welcher Abgeordnete des Königs von Dänemark, des deutschen Kaufmanns in Brügge und in Bergen und des friesischen Seeräuberhäuptlings Keno ten Broke erschienen.

Je deutlicher sich das Bestreben der Fürsten kundgab, die selbständigen Einzelglieder des Reiches von einem Mittelpunkt, ihnen selbst und ihrer Residenz abhängig zu machen, desto energischer und planmäßiger setzten sich die städtischen Republiken zur Wehr. In der Mitte des 15. Jahrhunderts ging Lüneburg mit 35 Städten ein Bündnis auf 6 Jahre ein, das zuerst mit 40, dann mit 64, zuletzt mit 50 Städten erneuert wurde. Man nannte eine solche Verbindung eine Tohopesate, weil sie zuhauf geschlossen war. Sie sahen ausdrücklich den Angriff von Fürsten und Herren vor und verpflichteten die Teilnehmer zu gegenseitiger Unterstützung in solchen Fällen.

Eine ernstliche Erschütterung der lüneburgischen Eintracht und Macht bewirkte der sogenannte Prälatenkrieg. Misserfolge in der äußeren Politik und Geldmangel sind es gewöhnlich, die den in einem Gemeinwesen Zurückgesetzten und Unzufriedenen den Mut geben, sich hervorzuwagen. Die Rolle, die Lüneburg namentlich in der Hanse spielte, vielleicht auch zunehmende Verschwendung der regierenden Kreise hatte eine solche Schuldenlast aufgehäuft, dass sie abzutragen geboten schien. Der Rat wendete sich in seiner Verlegenheit an die Sülzprälaten, die an einer guten wirtschaftlichen Lage der Stadt interessiert waren und auch früher schon geholfen hatten. Sie waren auch jetzt nicht abgeneigt, etwas Außergewöhnliches zu leisten, aber ihre Bereitwilligkeit wurde hintertrieben durch eine dem Rat übelgesinnte Person, Dietrich Schaper, den Propst des alten Klosters Lüne. Im raschen Ärger über den unvorhergesehenen Widerstand veranlasste der Rat die Absetzung des Propstes, der nun es seinerseits dahin brachte, dass der Papst, der wegen der geistlichen Aktienbesitzer in diesem Streit die höchste Instanz war, Lüneburg in den Bann tat. Der Rat erwiderte den Schlag dadurch, dass er das Sülzgut der Prälaten einzog, worauf nicht nur der Papst den Bann erneuerte, sondern der Kaiser noch die Acht dazuwarf. Die Mittel waren noch wirkungsvoll genug, um auf Handel und Wandel zu drücken und dadurch die Bürgerschaft kleinmütig zu machen; in die Enge getrieben, dankte der Rat ab, nachdem die Bürger versprochen hatten, Gut und Leben der bisherigen Regenten nicht anzutasten. Die Untersuchung des Finanzwesens hatte den Bruch des Versprechens im Gefolge; denn man war mit der Rechnungsablage, die gegen das Herkommen erzwungen wurde, nicht zufrieden und gründete darauf ein strenges Vorgehen. Mehrere Ratsmänner mussten Geld und Waffen abliefern, andere wurden in die für Gefangene niederen Standes bestimmten Türme geworfen. Bürgermeister Springintgut, der sich dem Verfahren widersetzte, kam in den Turm am Grahlwall, erkrankte dort und starb. Der Sturz des Bürgermeisters soll weniger durch die Handwerker als durch einen persönlichen Feind aus dem Patriziat, Johann van der Molen, herbeigeführt worden sein; aber in ihrem Verlauf stützte sich die Bewegung auf die durch die ganze verfahrene Angelegenheit gereizte und benachteiligte Bürgerschaft und nahm eine demokratische Färbung an. Da nun aber der neue Rat die verzweifelte Lage, in die er hineingeraten war, nicht bessern konnte, zuletzt sich sogar hilfesuchend an die welfischen Fürsten wendete, wurde man seiner überdrüssig und rief den alten Rat zurück. Ein kaiserlicher Spruch verhängte Geldbußen und Verbannungen über die Aufrührer und der Tod des Bürgermeisters Springintgut wurde durch Enthauptung zweier Führer der Umwälzung gerächt. Mehrere Jahre vergingen noch, bevor die Sülzprälaten, namentlich durch Lübecks Vermittlung, dazu vermocht wurden, dem Rat zur Schuldentilgung die Hälfte ihrer Salineneinkünfte auf 10 Jahre abzutreten, woraus eine dauernde Abgabe wurde; ein Entschluss, der, rechtzeitig gefasst, den ganzen Jammer verhütet hätte.