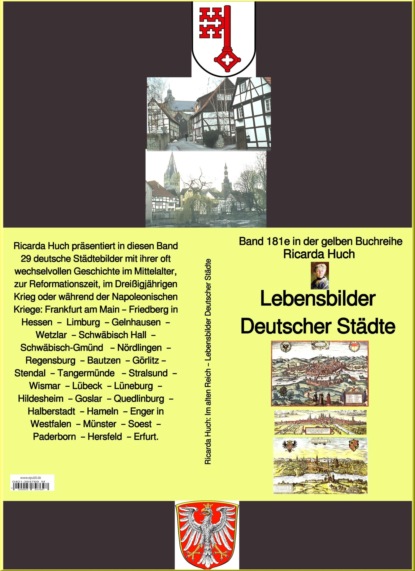

Ricarda Huch: Lebensbilder Deutscher Städte – Teil 1 - Band 181e in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski

- -

- 100%

- +

Die ritterlichen Geschlechter, die im 12. und 13. Jahrhundert die höchste Schicht in Frankfurt gebildet hatten, die von Bonames, von Bommerstein, von Carben, Kranich von Kranichsberg, von Eppstein, von Kronenberg, die Schenk von Schweinsberg, Schelm von Bergen, von Selbold, von Gödele, von Treisa, von Ursel, starben zum Teil aus, zum Teil verließen sie Frankfurt. Es bildete sich ein neues Patriziat aus größtenteils von auswärts eingewanderten Familien, deren Reichtum hauptsächlich auf Handel beruhte. Die Stalburg, Melem, Heller, Ugelnheimer, Knoblauch hatten zwar noch Grundbesitz; aber im Ganzen war wegen der Billigkeit der Bodenprodukte die Landwirtschaft nicht mehr einträglich. Einer der glänzendsten Repräsentanten der damaligen Frankfurter Großkaufleute war der aus Mainz stammende Claus Stalburg, genannt der Reiche. Er trieb hauptsächlich Handel mit Venedig; in seinem Besitz war an Gewändern, Stoffen, Bechern, Schmuckstücken und Kostbarkeiten, was die Zeit Kostbares und Schönes hervorbrachte. Er liebte und sammelte Bücher und interessierte sich für die geistigen Bewegungen seiner Zeit; der Reformation, deren Anfänge er erlebte – er starb im Jahre 1524 – war er geneigt und übertrug die Erziehung seiner Söhne Wilhelm Nesen, einem Freund des Erasmus von Rotterdam, und den Melanchthon eine Zierde der Wittenberger Universität nannte. Er stiftete ein großes Anbetungsbild in die Karmeliterkirche, auf dem von den drei heiligen Königen einer den Kaiser Maximilian, einer ihn selbst wiedergibt. Unter den vielen Häusern, die er besaß, war auch das Haus Löweneck, das später Goethes Lili bewohnte. Der reiche Jakob Heller stiftet den Kalvarienberg an der nördlichen Seite des Dom-Kirchhofs und ein Altarbild von Dürer in die Dominikanerkirche, das die Mönche später gegen eine jährliche Rente von 400 Gulden dem Herzog Maximilian von Bayern überließen. Es ist im Jahr 1673 in München verbrannt. Ludwig zum Paradies, der Letzte seines Geschlechtes, vermachte der Stadt einen Teil der Bücher, die er gesammelt hatte, und legte damit den Grund zu einer Stadt-Bibliothek.

Ulrich von Hutten

In diesen Kreisen verkehrte Hutten gern, besonders mit den Glauburg, einer von den alten Adelsfamilien Frankfurts; man sagte, er habe eine Tochter aus diesem Hause heiraten wollen.

Wie unsicher indessen auch für diese Bevorzugten die Lebensbedingungen waren, geht aus der großen Kindersterblichkeit hervor, der die Zahl der Geburten entsprach. Margarete Stalburg, die Claus den Reichen mit 15 Jahren heiratete, hatte in den folgenden sechzehn Jahren vierzehn Kinder, von denen mehrere früh starben. Jakob Heller, der selbst das älteste von neunzehn Kindern war, musste sein Vermögen dem Kind einer Schwester hinterlassen, weil sonst keine Erben da waren; er war der Letzte seines Geschlechts. Das Haus Stalburg wurde im Jahr 1789 abgerissen, um Platz für eine deutsch-reformierte Kirche zu machen; es hatte Türme und Zinnen wie eine Burg und enthielt ein großes Altarbild, das im Jahr 1813 zugrunde ging. Die beiden Seitenflügel, die die Eheleute Claus und Margarete Stalburg in ganzer Gestalt reichgekleidet darstellen, sind erhalten.

Man muss sich die Patrizier dieser Zeit gebildet, großzügig, lebenslustig, aber auch menschlich und warmherzig vorstellen; das scheint die freundliche Sorgsamkeit zu beweisen, mit der sie ihre Dienstboten und andere arme Leute testamentarisch bedachten. Sie gingen, solange sie nicht etwa durch unglückliche Spekulationen ihr Vermögen einbüßten, wie es den reichen Brüdern Bromm ging, die ihren ganzen Besitz in die Ausbeutung Mansfeldischer Kupfergruben steckten und verloren, auf der Höhe des Lebens unangefochten, erwiesen sich gern mildtätig und gönnten jedem das Seine, wie man ihnen das Ihre ließ. Eine untergehende Kultur entfaltete eine letzte wundervolle Blüte, zu der schon neue Verhältnisse beitrugen, deren üble Folgen sich noch kaum bemerkbar machten. Die Verteilung des Vermögens war noch nicht so, dass eine darbende Mehrheit mit Neid und Bitterkeit auf die Besitzenden geblickt hätte, die Daseinsbedingungen waren auch für die unteren Schichten noch erträglich, die Herrschaft der Patrizier noch nicht erdrückend. Indessen, es war doch an dem blühenden Organismus ein krankhafter Flecken zu bemerken, das Gesetz von 1495, wonach die Vermögen, die über 10.000 Gulden betrugen, von der Steuer frei sein sollten. In dieser offenbaren Begünstigung der Reichen und Mehrbelastung der Armen, die auch durch die indirekten Steuern härter als die Besitzenden betroffen wurden, kann man den Beginn schamloser Geldwirtschaft sehen. Man muss deshalb diese Zeit als einen Wendepunkt betrachten, wo sich inmitten der schön gereiften Früchte mittelalterlicher Weltanschauung das Verderben neuer Grundsätze bemerkbar macht.

Nach mittelalterlicher Auffassung hatte die wirtschaftliche Tätigkeit nicht dem Vorteil des einzelnen, sondern der Gesamtheit zu dienen und schloss man, um eine möglichst gleiche Verteilung von Arbeit und Gewinn zu erzielen, den freien Wettbewerb aus. Geld auf Zinsen zu leihen, galt als unchristlich und unsittlich. Da nun der Kaufmann große Gewinne einheimste, die er mehr der Benutzung günstiger Umstände und der Überforderung des Käufers verdankte als der Arbeit, fasste Luther, ganz und gar mittelalterlicher Anschauungsweise anhängend, eine leidenschaftliche Abneigung gegen diesen Stand.

Luther

Er warf ihm namentlich vor, wie er in der Schrift Von Kaufhandlung und Wucher ebenso scharfsinnig wie wohlwollend auseinandergesetzt hat, dass er die Regel angenommen habe, er dürfe seine Waren so teuer verkaufen, wie er könne, womit der Hölle Tür und Fenster aufgetan sei, während die gute Regel sei, so teuer zu verkaufen, wie recht und billig sei. Dieser und noch anderer Tücken und Schliche halber hielt er die Kaufleute für nicht viel besser als Räuber. Als Gegner des Importhandels klagte er, dass die Frankfurter Messe das Gold- und Silberloch sei, „dadurch aus deutschen Landen fließt, was nur quillt und wächst bei uns und gemünzt und geschlagen wird“. Die Deutschen seien dazu in die Welt geschleudert, alle Länder reich zu machen und selbst Bettler zu bleiben. Nach seiner Auffassung sollten die Deutschen nach Möglichkeit mit eigenen Produkten und selbstverfertigten Waren sich begnügen, anstatt sich an fremdländischen Luxus zu gewöhnen. Mit Widerwillen sah er das mit der Messe verbundene Geldgeschäft um sich greifen, das bereits sehr lebhaft war, wenn auch noch nicht so wie im achtzehnten Jahrhundert, wo es in Frankfurt 40-50 sogenannte Wechseljuden gab, die sich damit beschäftigten, gute Münze aufzukaufen und schlechte in Umlauf zu bringen. Das war zwar durch Reichsgesetz verboten, aber die Frankfurter Regierung ließ es stillschweigend hingehen, wenn sie nicht gar Vorteil dabei fand.

Die Folge davon, dass diese Verhältnisse sich im Laufe des 16. Jahrhunderts immer mehr zuspitzten, die reichen Patrizier sich von den verarmenden Handwerkern immer mehr abschlossen, war der große Aufstand des Jahres 1614, den der Lebküchler Vincenz Fettmilch leitete, und der sich zugleich gegen die oligarchische Regierung und gegen die Juden wendete.

Im Jahr 1240 wurden in Frankfurt 180 Juden teils erschlagen, teils verbrannt. Diese Verfolgung, bei Gelegenheit welcher zuerst eine Judengemeinde in Frankfurt erwähnt wird, soll dadurch entstanden sein, dass eine wider Willen getaufte Jüdin einem angesehenen Christen ihre Hand verweigerte, weil sie mit einem Juden versprochen war. Als Kammerknechte des Kaisers waren die Frankfurter Juden damals gut gestellt, hatten eigenen Gerichtsstand und eigene Gemeindeverwaltung, durften Grundeigentum erwerben und ihren Wohnsitz nach Belieben wählen. Die Judengasse wurde durchaus nicht nur von Juden bewohnt. Nachdem die Stadt das Eigentumsrecht über die Juden an sich gebracht hatte, verschlimmerte sich ihre Lage: im Jahre 1460 wurde ihnen die Judengasse als ausschließlicher Wohnort angewiesen. Anderseits konnten sich auch die Juden immer mehr bereichern, je mehr der Frankfurter Handel aufblühte und das Geld- und Wechselgeschäft, wie es die Anwesenheit der Messfremden mit sich brachte, zunahm, das ja in ihren Händen lag. Während in der Bürgerschaft sich Hass gegen die Juden ansammelte, denen sie vielfach verschuldet war, nahm die Regierung sie in Schutz, weil sie an den gewinnbringenden Geldgeschäften beteiligt war oder daraus Vorteil zog. Die eigentlich handelnden Träger des Aufstandes waren unzufriedene Kleinbürger, im Hintergrund wirkten aber auch Angesehene mit, namentlich die neu zugewanderten niederländischen Familien, die du Fay, de Neufville, Bernoully, d'Orville, die erst später in das Patriziat eintraten.

Nach langen wechselvollen Verhandlungen und Kämpfen wurde Fettmilch mit mehreren Genossen hingerichtet. Beim Besteigen des Schafotts, das an der Stelle des jetzigen Gutenbergdenkmals stand, soll Fettmilch gesagt haben, er hoffe zu Gott und wisse bestimmt, dass Gott, bevor er sterbe, ein Zeichen tun werde. Erst nach vollzogener Hinrichtung stürzte der anwesende Ratsherr Joh. Ad. von Holzhausen vom Schlag getroffen zusammen, was vom Volk als Erfüllung der Prophezeiung angesehen wurde.

Die von der Volkswut vertriebenen Juden wurden im Triumph und mit Trommelschlag in die Judengasse zurückgeführt. Es wird berichtet, dass ein Jude namens Oppenheim gebeten habe, eine Strecke weit selbst die Trommel schlagen zu dürfen, was ihm auch bewilligt worden sei. An den drei Toren der Judengasse waren drei große, auf Blech gemalte Reichsadler angebracht mit der Aufschrift: Römisch-kaiserlicher Majestät und des heil. Reiches Schutz. Aller Schaden, den die Juden während des Aufstandes durch Plünderung oder sonst erlitten hatten, wurde ihnen ersetzt. Im übrigen Reich bemerkte man mit Groll, dass die den Lutheranern verliehenen Privilegien nicht überall mit demselben Eifer innegehalten würden, wie auf den Schutz der Frankfurter Juden verwendet werde. Als beständiges Merkmal der Warnung und Drohung ließ die Regierung die Köpfe der hingerichteten Rebellen am Brückenturm befestigen. Dort sah sie noch mit Grauen Goethe als Knabe und fand, im Alter sich daran erinnernd, Worte des Mitgefühls und der Anerkennung für den unglücklichen Bekämpfer sozialer Missstände.

Wie in allen Städten hatte in Frankfurt die herrschende Klasse im 17. Jahrhundert einen engherzigen Charakter angenommen; trotzdem zeigte sich gelegentlich der Geist überlegener Menschlichkeit. Als die Gelnhauser Bürger sich im Jahre 1629 bei der Regierung beschwerten, dass den Hexen nicht genügend zu Leibe gegangen werde, und als der Gelnhauser Magistrat sich deshalb an den Frankfurter wendete, da Gelnhausen das Recht von Frankfurt hatte, gaben die Frankfurter folgende besonnene Antwort: „… den anderen von Euer fürsichtigkeit burgerschafft erregten puncten aber betreffendt, sihet solches einem glimmenden feur sehr ähnlich und wirdt mitt gottes beystandt sonderlich darbey zu wachen sein; erachten zwar, dass nur der gemeinste man und feldarbeitter interessiert, welchen als dan die Prediger dero wahn, als ob dergleichen geclagte schäden von zauberern herrühren theten auff den cantzlen oder auch etwa den principalioren privatim mitt guten gründen zu benehmen und eines besseren zu underrichten ahnzumahnen weren; da aber auch verständigere den sachen beyfällig und von gemelten ihrer intention und vorhaben gedachter masen nicht zu differriren und lassen zu underrichten, so würden Euer fürbesichtigkeit darauff zu sehen, was die in allegirten aussagen vermelte persohnen sonsten für ein leben und wandel führeten, auch deren besagungen zu observiren und darüber rechtsgelährten raht zupflegen und sonderlich dabei zu gedencken haben, dass die peinliche halsgerichtsordnung art. 15 item 44 und sonsten gelehrt, damit unschuldiger menschenbluht nicht vergossen werde; und erinnern wir uns benachbarter exempel, wie weit ahn etliche orten solch wesen einreisen thutt, ahn andern aber sehr behutsam verfahren und solchen blosen aussagen nicht nachgesetzet, auch von hohen standtspersohnen also zu verfahren bedenken getragen, ob auch schon fast dergleichen ahnsuchen bey ihnen auch bestehen.“ Das Ergebnis der Betrachtungen wird darin zusammengefasst, dass nur greifbare schwere Verbrechen, wie Mord und ähnliche Missetaten, mit dem Tod zu bestrafen wären.

Denkt man daran, wie fast überall der Hexenwahn die Einsicht der Menschen verdunkelte und sie zu einem sinnlosen Rechtsverfahren und bösartigster Grausamkeit antrieb, so vernimmt man dieses von Vernunft und Menschlichkeit durchleuchtete Gutachten beglückt wie eine Bürgschaft nicht ganz erloschenen Lichtes.

Der Sage nach wurde die Tortur in Frankfurt durch das kluge und gute Vorgehen des Henkers Ulrich Waldmann abgeschafft. Nachdem er sich von der Unschuld der vermeintlichen Zauberinnen, deren Geständnis er erpressen musste, überzeugt hatte, weigerte er sich eines Tages, an ein paar vorgeführten Frauen seinen schrecklichen Dienst zu verrichten. Dem erzürnten Rat erklärte er, beweisen zu können, dass durch die Folter Unschuldige gewaltsam zu Schuldigen gemacht würden. Er tötete vor Zeugen sein bestes Pferd und bezichtigte dann einen seiner Knechte, es getan zu haben. Der Tortur unterworfen, gestand der Knecht, was er zuvor abgeleugnet hatte, das Pferd, um seinen Herrn zu ärgern, umgebracht zu haben, worauf den Ratsherren die Augen aufgingen und die Folter künftig nicht mehr angewendet wurde. Hat sich dies auch nicht wirklich begeben, so meint man doch, es hätte sich da begeben können, wo es erdacht und geglaubt wurde.

Frankfurt hatte ein doppeltes Gesicht: das der Geldstadt und das der Krönungs- und freien Reichsstadt. Noch zu Goethes Zeit, ja noch um 1848, als Frankfurt die Hauptstadt eines idealen Reiches wurde, herrschte im Ganzen ein fröhlich unbekümmerter, jovialer Geist, und neben etwaigem, steifem Wesen in den regierenden Kreisen entfaltete sich Unabhängigkeitssinn und ausgelassenes Kraftgefühl der Bürgerschaft. Einig waren alle im Festhalten an der stolzen Überlieferung, in der Anhänglichkeit an Kaiser und Reich, in der Abneigung gegen die aufgedrängte preußische Herrschaft. Als im Jahr 1867 der Pfarrturm, der Turm des Kaiserdoms, brannte und zusammenstürzte, erschien der Untergang des vertrauten Hauptes als Symbol des Untergangs einer ruhmreichen und glücklichen Existenz.

Mit prahlerischen Denkmälern und plump überladenen Häusern machte sich anfangs die neue Zeit breit; die vornehme Gemessenheit der Barockpaläste an der Zeil musste anspruchsvoll hässlichen Geschäftshäusern weichen. Trotzdem, wie viel Gutes auch verschwand und wie viel Geschmackloses einzog, hat Frankfurt doch in vielen Teilen den Charakter heiterer Majestät bewahrt. Ein Häuflein putziger Häuser mit Verkaufsschirnen und Ladenerkern, traulicher Höfe, winziger Plätze mit Brunnensäulen zwischen Dom und Römerberg entfaltet neuerdings durch größtenteils verständnisvolle Bemalung, die die Konstruktion hervortreten lässt, bestrickenden Reiz. Schon die Namen der Straßen: Fünffingereck, Rapunzelgässchen, Goldhutgasse, Hinter dem Lämmchen, Goldenes Löwenplätzchen und die ebenso wunderlichen Namen der Häuser entrücken den Wanderer in eine Kindermärchenwelt.

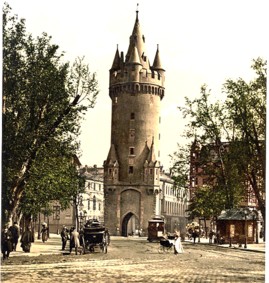

Eschenheimer Turm

An den Eschenheimer Turm, Frankfurts Wahrzeichen, reiht sich noch manche würdige Front und das Goethehaus und seine Umgebung versetzt uns in die Zeit eines herrschaftlichen Bürgertums, das sich auf Grund ererbter und bewahrter Tüchtigkeit neben Fürsten stellte. Möchte doch das Antlitz der freien Reichsstadt nicht ausgelöscht werden, sondern auch ferner durch das blendende der neuen Großstadt mit unvergänglicher Anmut hindurch schimmern.

* * *

Mainz

Mainz

Als die ehemalige Erzherzogin Marie Luise zum ersten Mal, von ihrem kaiserlichen Gemahl geführt, auf den Balkon des Deutschherrenhauses in Mainz trat, rief sie überwältigt von der sie umgebenden Schönheit aus: Ah, comme c'est beau! worauf Napoleon sich sofort erbot, das Haus zu einem kaiserlichen Palast einzurichten.

Napoleon

Der breite Rhein, der eben den Main in sich aufgenommen hat, rollt hier mit gelassener Majestät, auf der Höhe seines Daseins in die unabsehbare, fruchtbare Ebene. Die sanften Ufer, die nahen Hügel, der ferne charakteristische Umriss des Taunus mischen Lieblichkeit und Abwechslung in die einfache Größe der Landschaft, die einen Sitz bequem genießender Herrschaft zu tragen bestimmt scheint. Aber die Stadt, die hier entstand, hieß von jeher das goldene Mainz, und von dem Glanz des Goldes kam ihr Verhängnis und Gefahr. Gefährlich und verhängnisvoll war die Lage zwischen den Völkern, von denen jedes diesen beherrschenden Punkt begehrte, und zwischen Gefahr und Verhängnis hat immer Mainz geblüht, immer untergehend und sich erneuernd. Eine römische Stadt hat die Erde verschlungen, eine mittelalterliche, die darüber erwuchs, das Feuer zerstört.

Die junge und jüngste Generation kennt kaum noch das schöne, balladenhafte Gedicht Simrocks vom Helden Drusus, der die römischen Adler in die deutschen Wälder trug, bis ihm ein dämonisches Weib warnend entgegentrat: „Jene Marken unsrer Gauen – Sind dir nicht vergönnt zu schauen – Stehst am Markstein deines Lebens – Deine Siege sind vergebens – Säumt der Deutsche gerne lange – Nimmer beugt er sich dem Zwange – Schlummernd mag er wohl sich strecken – Schläft er, wird ein Gott ihn wecken!“ Erschüttert kehrte Drusus nach Mainz zurück und starb, unendlich betrauert von seinen Legionen, die ihm, so geht die Sage, das gewaltige Grabmal auftürmten, das noch jetzt, wenn auch beträchtlich weniger hoch, als ein Denkmal der Römerzeit innerhalb der Zitadelle sich erhebt.

Das Unsichtbare ist stärker als das Sichtbare: die festesten Mauern verzehrt die Zeit, der Name dauert, leuchtet sonnenhafter, wie er sich mehr und mehr im Äther verklärt, erklingt mit vollerem Ton, je tiefer der Körper, der ihn trug, in die Vergangenheit versinkt. Nicht viel mehr als Namen sind übriggeblieben von den Heiligen und Hohen, die den Charakter und die Bedeutung von Mainz begründeten. Die Namen Dagobertwik und Alteburg deuten auf den Merowingerkönig Dagobert, auf den die Anfänge des germanischen Mainz zurückgehen. Wer ihm aber für ein Jahrtausend das Gepräge gab, das war der Angelsachse Winfried Bonifazius, einer jener Auserwählten, die, einem angeborenen Drang folgend, halb bewusst, halb unbewusst die Zukunft der Völker bestimmen. Die Heiden, insbesondere die seinem Vaterland benachbarten Friesen zu bekehren, das war der erste Trieb des Jünglings; auch künftig und im Alter zog es den Träger höchster Würden wieder zu den Friesen, die ihn erschlugen, als hätte dort von jeher der Tod gestanden und ihn magisch gezogen, wo der Ring des Schicksals, zugleich Deutschlands Schicksal, sich bildete und schloss.

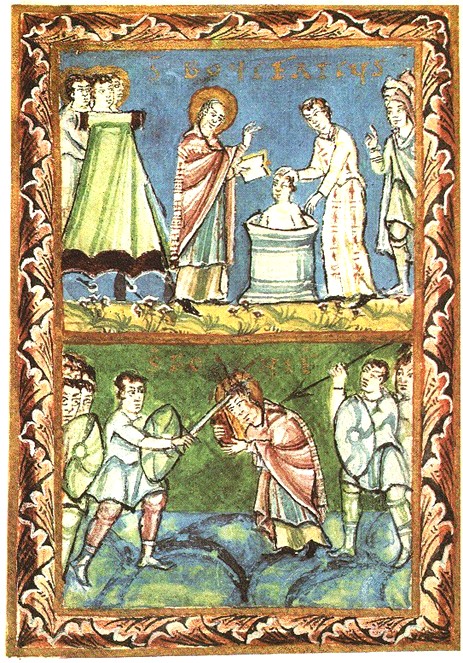

Winfried Bonifazius

Der Mann, der sich nach dem Märtyrertod sehnte, erstrebte doch auch eine irdisch feste Ausgestaltung des Christenglaubens, die eins war mit der Herrschaft der Franken und ihrer von der römischen gespeisten Kultur. Die festländischen germanischen Stämme waren für ihn Heiden, die bekehrt werden mussten, und um sie an das Christentum zu binden, band er sie an den Papst, den höchsten Bischof der Christenheit, das Haupt des einstigen Mittelpunktes der Erde. Indem er sich ihn zum Herrn wählte, seine Befehle suchte und annahm, fesselte er die deutsche Kirche an Rom und schuf eine Verbindung, die den Ideen der Zeit gemäß war und bei allen zerstörenden Folgen für Deutschland dem Zusammenhang des Abendlandes diente und insofern groß und notwendig war. Damals war Bischof zu Mainz Gerold, der Karlmann, den Sohn Karl Martells, in eine Schlacht gegen die Sachsen begleitete und dort fiel. Karlmann machte zu Gerolds Nachfolger dessen Sohn Gewilieb, der wiederum, von Rachegedanken erfüllt, mit in den Krieg zog. Als die feindlichen Heere sich an der Weser begegneten, ließ Gewilieb denjenigen, der seinen Vater getötet hatte, um eine Unterredung bitten und stieß ihm das Schwert in die Brust. Karlmann, der in dieser Schlacht siegte, fand die Tat seines kriegerischen Bischofs nicht anstößig; aber Bonifazius hatte eine andere Auffassung von den Pflichten der Geistlichen und bewirkte Gewiliebs Absetzung. Zwei Jahre später kam er selbst an seine Stelle. Gregor III. hatte ihn zum Erzbischof ernannt und ihm die Bekehrung und Leitung aller Germanen anvertraut, Papst Zacharias erhob das Erzbistum Mainz zur Metropolitankirche, der fast alle damaligen Bistümer unterstellt wurden.

Papst Zacharias

Bonifazius hätte Köln vorgezogen, weil er dort den noch unbekehrten Friesen näher gewesen wäre, aber er ordnete sich dem Willen des Papstes unter. Nachdem er sich mit der Organisation der deutschen Kirche jahrelang beschäftigt hatte, folgte er, sich dem Tod nahe fühlend, noch einmal dem Drang seiner Jugend und begab sich mit mehreren Gefährten nach Friesland, wo er im Jahre 755 erschlagen wurde.

Seine Leiche wurde, so wie er es bestimmt hatte, nach dem von ihm gegründeten Kloster Fulda gebracht, seine Eingeweide jedoch behielt Mainz, und sie wurden in der Johanniskirche in einer besonderen Gruft beigesetzt. Diese Kirche in nächster Nähe des Doms gilt als die älteste von Mainz und soll schon in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts als Taufkirche bestanden haben. Im 12. Jahrhundert wurde sie der Aldedum, der alte Dom, genannt, und aus gewissen Gebräuchen ging die Abstammung des Domstiftes vom Johannisstift hervor. Im 13. Jahrhundert drohte der alten Kirche der Einsturz, aber erst hundert Jahre später wurde sie neu erbaut und im 17. Jahrhundert neu hergerichtet. Nachdem sie von den Franzosen als Magazin benutzt worden war, wurde sie im Jahr 1825 ‚ganz verfallen‘ den Protestanten überlassen, die sie wiederum erneuerten. Turm, Südmauer und Dach stammen noch aus alter Zeit. Erzbischof Gerhard von Nassau, ein Enkel König Adolfs, ließ im Jahr 1357 ein Grabmal aus rotem Sandstein bei der Gruft des heiligen Bonifazius aufstellen, worauf er im erzbischöflichen Gewand dargestellt ist. Der Stein ist vor hundert Jahren in den Dom versetzt worden.

Erzbischof Willegis

Ein würdiges Denkmal aus der Frühzeit der im Schutz der Erzbischöfe erblühenden Stadt sind die Bronzetüren, die der große Erzbischof Willegis am Ende des 10. Jahrhunderts gießen ließ, die ältesten in Deutschland nächst denen zu Aachen. Er schenkte sie der Bürgerschaft für die Liebfrauenkirche oder Sankt Marien zu den Greden, die sie damals erbaut hatte, und die lange die einzige Pfarrkirche von Mainz war. Hundert Jahre später war ein Graf von Saarbrücken, Adelbert, Erzbischof, der Kanzler Kaiser Heinrichs V. war. Als nun Heinrich in den Bann getan wurde, fiel Adelbert von ihm ab, worauf der erzürnte Kaiser ihn nach der Burg Trifels in Rheinbayern bringen und dort in ein Verließ werfen ließ. Die Ritter und Bürger von Mainz nahmen die Partei ihres Bischofs, belagerten den Kaiser in seinem Palast, als er ein paar Jahre darauf in Mainz eine Reichsversammlung hielt, und erzwangen die Freilassung Adelberts, der zum Gerippe abgemagert und entkräftet zurückkehrte. Diesen erfolgreichen Trotz der Stadt verzieh der Kaiser nicht, sondern rückte mit Heeresmacht gegen sie heran; aber es gelang Adelbert, sie zu entsetzen. Eingedenk der Opfer, die die anhänglichen und tatkräftigen Bürger ihm gebracht hatten, verlieh der Erzbischof ihnen ein Privileg, das seiner Wichtigkeit wegen nicht nur auf Pergament geschrieben, sondern in die ehernen Türflügel des Willegis eingegraben wurde. Es ist in lateinischer Sprache abgefasst und erkannte den Bürgern von Mainz das Recht zu, außerhalb ihrer Mauern keinem Gericht und keiner Besteuerung unterworfen zu sein, sondern innerhalb ihrer Mauern nach ihrem angeborenen Recht gerichtet zu werden und keine anderen als die hergebrachten Steuern zu zahlen. Während die unvergleichliche Liebfrauenkirche vernichtet ist, bewahren die Metalltüren, an den Dom versetzt, noch die ehrwürdige Inschrift.