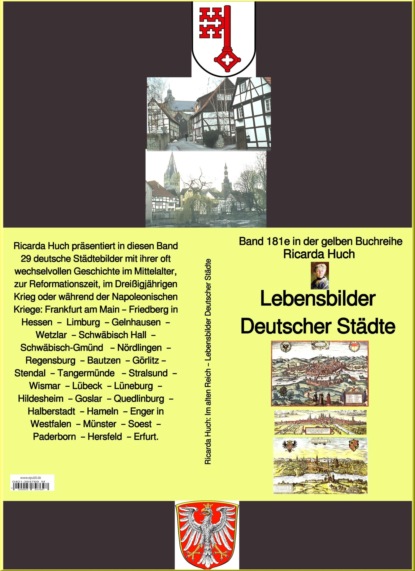

Ricarda Huch: Lebensbilder Deutscher Städte – Teil 1 - Band 181e in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski

- -

- 100%

- +

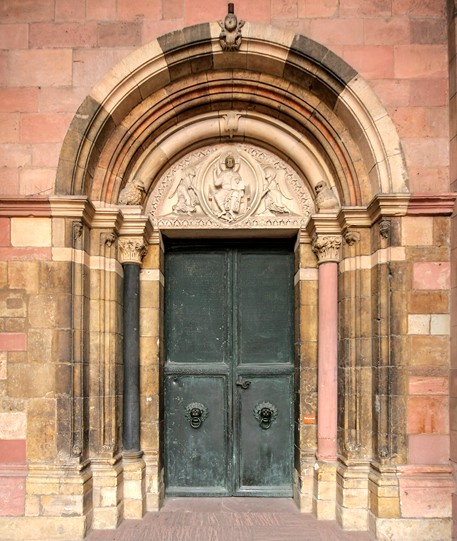

eherne Türflügel des Willegis

Die Liebfrauenkirche, von jeher ein Ziel der Blitze, wurde nach mehreren Bränden im gotischen Stil aufgebaut; vielleicht war grade der Umstand, dass nur ein verhältnismäßig kleiner Platz für sie verfügbar war, die Ursache ihrer phantasievoll eigenartigen Gestalt. Die übriggebliebenen Abbildungen zeigen die Pracht des durchsichtigen Turmes, der kühnen Fenster, die kaum noch zusammenhängende Mauer übrigließen, so dass das schwere Gebäude wie ein wunderbar verzweigtes, aus überirdischem Samen aufgeschossenes Riesengewächs aussah. Das Portal, zu dem von der Rheinseite her die Stufen hinaufführten, von denen die Kirche den Namen hatte, war mit einer Darstellung des Jüngsten Gerichtes geschmückt, das in seiner figurenreichen Entfaltung einem steinernen Epos geglichen haben muss. Nachdem Sankt Marien durch das Bombardement des Jahres 1793, das so viele Kirchen vernichtete, stark beschädigt, aber keineswegs zertrümmert war, wurde sie von den Franzosen, deren Zerstörungslust fast auch der Dom zum Opfer gefallen wäre, trotz aller Gegenbemühungen kunstverständiger Mainzer abgetragen und verschwand.

Weit eher schon als ihre Kirche ging die Freiheit und Kraft der Mainzer Bürgerschaft unter. Je selbständiger sie wurde, desto reizbarer wurden die Beziehungen zwischen ihr und den Erzbischöfen, und bei den Kaisern, die mit ihrem Kanzler und dem Primas der deutschen Kirche sich so gut wie möglich abfinden mussten, fand sie nicht immer Unterstützung.

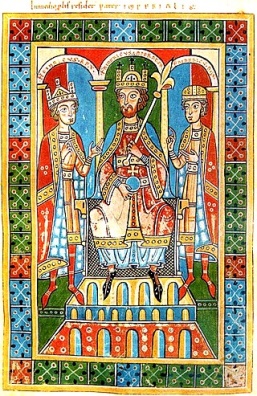

Friedrich Barbarossa

Als der wegen seiner Schroffheit bei Volk, Ritterschaft und Domkapitel gleichmäßig verhasste Erzbischof Arnold von Seelenhofen von den Aufständischen im St. Jakobskloster, wo er sich verschanzt hatte, getötet worden war, vollzog Friedrich Barbarossa furchtbare Strafe, indem viele Bürger verbannt, die Stadtmauern niedergerissen, Rechte und Privilegien aufgehoben wurden. Das Sinken der Kaisermacht war für Mainz wie für fast alle Städte im Reich günstig. Im Einverständnis mit dem Erzbischof Siegfried III. von Eppstein, der die Gegenkönige Heinrich Raspe und Wilhelm von Holland erhob, nahm die Stadt gegen die Hohenstaufen Partei. Der mächtige Mann wurde von den Bürgern zur Nachgiebigkeit gezwungen und gestand ihr eine weitgehende Unabhängigkeit zu. Sie durften einen Rat wählen, der lebenslänglich im Amt blieb, sie waren frei von Kriegsdienst, brauchten sich keine willkürliche Besteuerung gefallen zu lassen, und der Erzbischof durfte weder in der Stadt noch im Umkreis einer Stunde vor den Toren eine Burg bauen. Dagegen verpflichtete sich die Bürgerschaft, den Erzbischof um keines Menschen, auch um des Kaisers willen nicht zu verlassen. Sie wollten also nicht den Kaiser, sondern den Erzbischof als den Quell ihrer Freiheit betrachten, den Erzbischof, der doch im Grunde nach ihrer Unterwerfung trachten musste.

Die Verwüstungen im Rheinland, die eine Folge des Kampfes zwischen Hohenstaufen und Welfen waren, ließen in einigen Häuptern der Mainzer Bürgerschaft den Gedanken eines Bundes entstehen, der seinen Gliedern durch ihre vereinigte Kraft den Frieden verbürgen würde. Der ausgesprochene Zweck des Bundes war die Aufrechterhaltung von Recht und Frieden und der Schutz aller Schwächeren gegen die Mächtigen. Seinen Kern bildete die Verbindung der Städte Mainz und Worms, die sich vorher befehdet hatten, weil Worms zu den Hohenstaufen hielt, die aber schließlich die Gemeinsamkeit ihrer Interessen begriffen. Bald traten Bischöfe, Fürsten und Edle dem Bund bei, denn er war nicht auf Städte beschränkt, und auch der Erzbischof, es war Gerhard I., billigte ihn. Kam der Rheinische Bund auch nicht zu der Wirksamkeit, die von ihm erwartet wurde, so war er doch ein Zeichen erstarkter Kraft und selbständiger Politik der Bürger. Als sein eigentlicher Begründer gilt Arnold der Walpode, einer der bedeutendsten Mainzer Familien angehörig, die im Jahr 1128 zuerst genannt wird. Der Name kommt von dem Amt des Gewaltboten, das die Walpod im 14. Jahrhundert aufgaben, worauf es an die Zum Baumgarten kam. Die Walpoden teilten sich in verschiedene Zweige; der berühmte Arnold führte einen gekrönten Löwenkopf im Wappen.

Das städtische Regiment lag in Mainz wie in allen anderen Städten in den Händen der begüterten vornehmen Familien, die in festungsartigen Häusern wohnten, deren Namen sie annahmen. Eines der hervorragendsten und weitverzweigtesten dieser Geschlechter waren die Gensfleisch, die mehrere Höfe in Mainz besaßen und die höchsten Stellen bekleideten. Die Geschlechterherrschaft erfuhr die erste Erschütterung durch finanzielle Schwierigkeiten, in welche die Stadt geriet. Als im Jahr 1328 zwei Erzbischöfe, Balduin von Luxemburg und Heinrich von Virneburg um den Besitz des Erzstifts stritten, entschied sich die Stadt für Heinrich, der Kaiser für Balduin, und in dem daraus entstehenden Kampf zerstörten die Mainzer drei Klöster. Vom Kaiser in die Acht getan, mussten sie sich endlich fügen und wurden verurteilt, den angestifteten Schaden wieder gutzumachen.

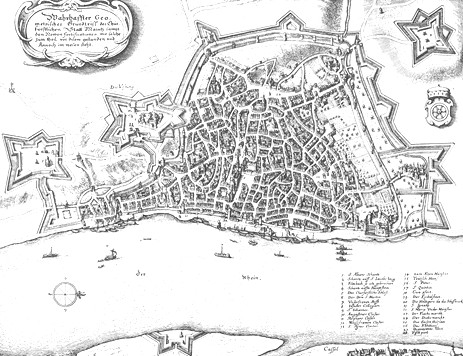

Mainz am Rhein

Die daraus sich ergebenden Schulden und Verlegenheiten benützten die Zünfte, einen Anteil am Regiment zu fordern und durchzusetzen. Gegen die neue demokratische Ordnung erhoben sich viele junge Patrizier, und ein Kampf entspann sich, in dem die Burg des Friele zum Gensfleisch geplündert wurde. Eine Anzahl Patrizier wanderten aus, kehrten aber zum großen Teil zurück, und eine Sühne zwischen den Parteien wurde geschlossen. Wie es zu gehen pflegte, waren die Zünfte nun zwar in die Regierung eingetreten, konnten aber den überwiegenden Einfluss der Geschlechter nicht hindern, wovon neue Unzufriedenheit die Folge war. Im Jahr 1411 wanderten wieder Patrizier aus, darunter die Gensfleisch, Salmann, zum Jungen, Humbrecht, Fürstenberg, Wallertheim, von denen nicht alle zurückkehrten, und dasselbe wiederholte sich zehn Jahre später. Das Ergebnis der Zwietracht war eine neue Verfassung, in der die Zünfte nun sogar das Übergewicht hatten, indem den aus 36 Mitgliedern bestehenden Stadtrat nur zwölf Patrizier besetzten. Die Gemeinde konnte sich ihres Sieges nicht lange freuen; denn der völlige Untergang der alten städtischen Freiheit stand bevor.

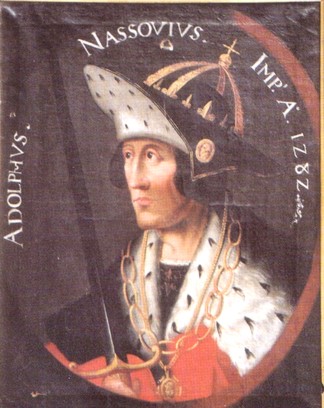

Wieder wurde eine zwiespältige Bischofswahl den Bürgern zum Verhängnis. Diether von Isenburg, ein kluger und herrschsüchtiger Mann, wurde von Papst und Kaiser abgelehnt, die ihm Adolf von Nassau entgegenstellten. Die Bürgerschaft blieb dem Isenburger treu, der das Erzstift schon drei Jahre innehatte, und entschloss sich zum Kampf.

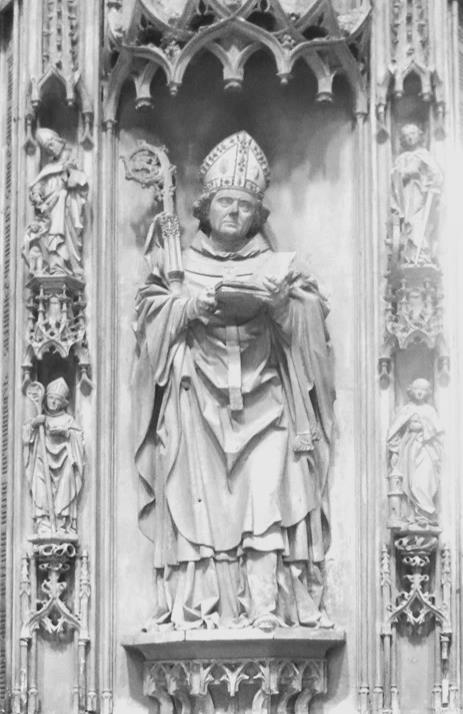

Diether von Isenburg

Niemandem war es bekanntgeworden, dass ein kleiner Teil der Bürger und die Domherren, darunter der Bürgermeister Zum Dymerstein und der Domherr Ewald Faulhaber von Wechtersbach mit Adolf in verräterisches Einverständnis eingetreten waren. Mit ihrer Hilfe gelang es dem Feind, durch das Gautor einzudringen und unter der überraschten Einwohnerschaft ein Blutbad anzurichten. Als die Stadt überwältigt und besetzt war, zog Adolf, der draußen den Ausgang abgewartet hatte, ein und verhängte ein vernichtendes Strafgericht über die Bürger. Sie wurden auf den alten Tiermarkt, den jetzigen Schillerplatz, geführt, um unter Bewachung der siegreichen Gegner ihr Schicksal zu erfahren. Alle Freiheiten und Privilegien wurden aufgehoben, die Stadt dem Erzbischof untertänig erklärt, eine Menge von Höfen und Häusern eingezogen und alle Bürger, ausgenommen die, welche nicht entbehrt werden konnten, wie zum Beispiel die Bäcker und andere Handwerker, bis auf weiteres aus der Stadt gewiesen.

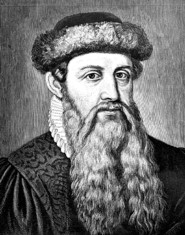

War dies unglückliche Ende bürgerlicher Freiheit auch nicht die unmittelbare Folge der demokratischen Regimentsveränderung – denn ob zurückgesetzte Patrizier aus Unmut und Rachsucht am Verrat beteiligt waren, ist nicht bekannt – so wäre es doch vielleicht nicht soweit gekommen, wenn die Stadt nicht durch die vorhergehenden Bürgerkämpfe und die veränderte Besetzung des Rats geschwächt gewesen wäre. Alles aber mag wohl damit zusammenhängen, dass die alten Geschlechter überhaupt schon ihrem natürlichen Ende zuneigten. Manche erloschen schon im 14. Jahrhundert, wie die Zum Pilgrim, die Seelhofen, die Zum Baumgarten und die Zum Ageduch, die meisten aber im 15., Zum Weidenhof, Zum Clemann, Zum Blashof, Zum Lichtenberg, Zum Bart, Zum Spiegel, von Bingen, Bechtelminzer, Seeheimer, Achheimer. Andere, deren Häuser vom Erzbischof Adolf eingezogen waren, wanderten aus, einige nach Frankfurt, andere nach Straßburg, und unter diesen waren die Zum Frosch, die Zum Landeck und die Gensfleisch zum Laden, jener Stamm der Gensfleisch, dem Johannes Gutenberg, der Erfinder der Buchdruckerkunst, entsprossen sein soll.

Von dem verräterischen Bürgermeister Zum Dymerstein erzählen einige, er sei im Kampfe gefallen, andere, er habe sich, als er die unerwartet furchtbaren Folgen seiner Tat erkannt habe, in Verzweiflung selbst getötet. Das Haus „Zum Dymerstein“ soll lange verrufen gewesen sein und kam endlich an einen Domherrn Knebel von Katzenellnbogen, der im Jahre 1600 ein neues, noch stehendes Haus auf der Stelle errichten ließ.

Adolf von Nassau

Adolf von Nassau hatte nicht den Mut, in der durch ihn gestürzten Stadt zu wohnen, sondern residierte in Ellfeld, wo auch Gutenberg, unter das Hofgesinde des Erzbischofs aufgenommen, seine besten Lebensjahre zubrachte.

Johannes Gutenberg

Mehr Hass als Adolf von Nassau hatte Diether von Isenburg verdient, der nach Adolfs Tod, von ihm selbst vorgeschlagen, das Erzstift erhielt und nunmehr unangefochten in seinem Besitz blieb. Uneingedenk der unsäglichen Leiden und Verluste, die die Bürgerschaft um seinetwillen erlitten hatte, erkannte er die von seinem einstigen Gegner herbeigeführte Umwälzung an und ließ sich als Herrn der Stadt huldigen. Die alte Inschrift auf den Bronzetüren des Willegis erinnert somit nicht nur an die Dankbarkeit Adelberts, der im 12. Jahrhundert die Freiheitsurkunde ausstellte, sondern auch an den Undank Diethers, der im 15. Jahrhundert das durch ihn veranlasste Unglück für sich ausnutzte. Auf demselben Platz, wo Erzbischof Adolf die Bürger versammelte, damit sie ihr Urteil vernähmen, das sie ihrer Rechte und ihrer Heimat beraubte, veranstaltete Diether ein Turnier, zu dem er die Ritterschaft, Grafen und Herren des Rheins und der Länder Franken, Bayern und Schwaben einlud. Das Geschenk, das er der Stadt machte, vielleicht als Ersatz für die verlorene Selbständigkeit, die Universität, ist niemals zur Blüte gekommen; auch spätere Kurfürsten bemühten sich vergebens, ihr Leben einzuflößen.

Die Kurfürsten und Erzbischöfe von Mainz hatten wohl eine zu wichtige Stellung im Reich, als dass die Stadt, wo sie residierten, sich in der Reichsunmittelbarkeit hätte erhalten können. Die Zeitspanne, in der sie Hand in Hand mit den Kaisern gingen, war nur sehr kurz; früh schon betrieben sie die Politik, die Kaiser mit Hilfe des Papstes und der anderen rheinischen Kurfürsten von sich abhängig zu machen. Noch heute ist es hauptsächlich die erzbischöfliche und kurfürstliche Stadt, die sich dem Beschauer darstellt mit den beiden auffallenden Mittelpunkten des Doms und des Schlosses. Die alte Residenz, die Martinsburg, steht nicht mehr. Die neue wurde im Jahre 1627 durch Georg Friedrich von Greifenklau begonnen und etwa 50 Jahre später durch einen von der Leyen beendet. An das Schloss grenzen das ehemalige Deutsch-Ordenshaus, jetzt Erzherzoglicher Palast genannt, und das Zeughaus.

Deutschritterorden

Das alte Haus des Deutschherrenordens wurde durch den Kurfürsten Franz Ludwig Pfalzgraf von Neuburg, der Hoch- und Deutschmeister war, abgerissen, um einem neuen Platz zu machen, wozu der Domdechant von Breidenbach im Jahre 1729 den ersten Stein legte. Einige Jahre später wurde die alte, danebenstehende Deutschherrenkirche niedergelegt. Das neue Deutsche Haus diente für gewöhnlich Rittern des Ordens zur Wohnung; in der Franzosenzeit bewohnte es Napoleon, der die außerordentliche Schönheit des Gebäudes zu schätzen wusste; das schmückende Wappen des Ordens hatten die republikanischen Franzosen mit mehreren anderen zerstört.

Das neue Zeughaus wurde etwas später unter Phil. Karl von Eltz von einem italienischen Architekten an Stelle des alten errichtet. Das alte hieß in früherer Zeit Zum Rumpel und Zum Rabenold, später Zum Säudanz; der Platz auf dem es steht, Uff den Schweinsmisten. Schloss, Deutschordenshaus und Zeughaus, das erste im Stil der Renaissance, die beiden anderen in Barock erbaut, bilden zusammen eine Brüstung des Rheins von blendender Pracht. Die abendrote Farbe des Sandsteins überzieht die schweren und gemessenen Formen wie mit festlichen Teppichen, die ausgehängt wären, um einem heimkehrenden Sieger zu huldigen. Weiter die Rheinstraße hinauf, von der Stadt umringt und getragen, erhebt sich der wundervolle Dom, ein Denkmal der Jahrhunderte.

Er umfasst die uralte Mauer, die Willegis im Jahre 1000 errichtete, den gotischen Kreuzgang und den barock-romanischen Westturm des Franz Ignaz Neumann, der als eine Herrscherkrone fünf andere Türme überragt. Hoch über die Stadt und die Häupter der Menschen, umsaust von Wind und Wetter, hebt er das Standbild des Patrons, des heiligen Martin zu Pferd mit Helm und Federbusch und dem Bettler mit der Krücke daneben, und birgt als hehre Gruft die steinernen Totenmale der einst als Bischöfe mächtigen Männer, die hier kämpften, herrschten und irrten.

Mainzer Dom

Die ältesten Bischöfe, die Heilige oder Krieger waren, die Kaiser auf ihren Zügen nach Italien begleiteten und mit Lust das Schwert führten, finden wir nicht im Dom, teils weil der heutige noch nicht stand, teils weil sie außerhalb von Mainz starben und begraben wurden. Dort ruht nicht Sundarold, der im neunten Jahrhundert in einer Schlacht gegen die Normannen fiel, nicht Heriger, der erste Erzkanzler des Reichs, nicht Hildebert, der Otto I. in Aachen weihte, von dem an die Erzbischöfe von Mainz das Recht hatten, den neugewählten Kaiser mit dem Schwert zu umgürten, während die Erzbischöfe von Köln ihm die Krone aufs Haupt setzen durften, nicht Ottos I. Bruder, der edle Wilhelm, nicht Ruthard, der beschuldigt war, Hunderte von Juden, die sich mit ihren Schätzen seinem Schutz anvertraut hatten, ihren Mördern ausgeliefert zu haben, nicht Christian von Buch, der mit Reinold von Dassel zusammen bei Tuskulum die Römer besiegte, der hoch zu Ross, mit vergoldetem Helm, den Panzer umweht von hyazinthrotem Mantel in die Schlacht stürmte, aber ebenso gelehrt und unwiderstehlich beredt wie kriegerisch war und sechs Sprachen sprach, der 36 Lombarden eigenhändig mit seiner dreizackigen Keule die Zähne ausgeschlagen haben soll, dessen Taten lange noch in Liedern gefeiert wurden, und der zuletzt, von dem einst bekämpften Papst betrauert, den er gegen die aufständischen Römer schützte, in Rom starb.

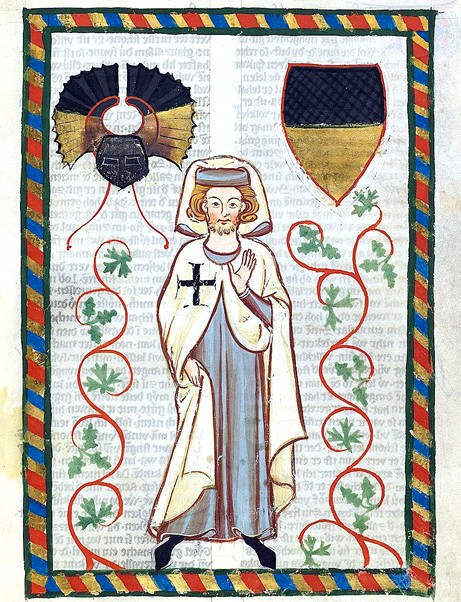

Bardo, der am Martinstag des Jahres 1036 in Gegenwart Kaiser Konrads II. und seiner Gemahlin Gisela, seines Sohnes Heinrich und dessen junger Frau Kunihild den neuerbauten Dom einweihte, war der erste Erzbischof, der im Dom bestattet wurde. Das älteste Denkmal erhielt Siegfried III. von Eppstein; es stellt ihn inmitten der Könige Heinrich Raspe und Wilhelm von Holland dar, mit denen er die Hohenstaufen bekämpfte. Peter Aspelt steht in dreister Größe zwischen den drei kleinen Königen, die er krönte: Heinrich von Luxemburg, Ludwig dem Bayer und Johann von Böhmen. Von ihm wird erzählt, dass er, der ehemalige Leibarzt der Grafen von Luxemburg und König Rudolfs, als Bischof von Basel nach Rom geschickt wurde, um Balduin von Luxemburg zum Erzbischof von Mainz zu empfehlen, dass aber der Papst, den er von einer Krankheit heilte, ihm selber das Erzstift gegeben habe, weswegen er, um die Luxemburger zu entschädigen, dem Grafen Heinrich die Königskrone verschaffte. Wir gehen vorüber an Johann von Nassau, der, klein von Gestalt und groß an Ränken und Listen, beschuldigt wurde, die Ermordung des beliebten Friedrich von Braunschweig, der sich um die Königskrone bewarb, veranlasst zu haben, und der zum Allgemeinen Befremden im Harnisch am Konzil zu Konstanz erschien; an Diether von Isenburg, dem Verderber der Stadt, an Berthold von Henneberg, dem klugen und energischen Gegner Maximilians, des liebenswürdigsten der Kaiser, an Albrecht von Brandenburg, dessen Züge wir aus dem Porträt Dürers kennen.

Albrecht von Brandenburg

Dann kommen die glänzenden Herren des Barock und Rokoko, Joh. Phil, von Schönborn, der Freund und Vertraute Spees, der, von ihm belehrt, in seinem Land den Hexenprozessen ein Ende machte, der Leibnitz ehrte, Mainz die neue Befestigung und ein Waisenhaus schenkte, dessen Verdienst aber sein Bündnis mit Frankreich verdunkelt; Phil. Karl von Eltz, der das neue Zeughaus erbaute, Friedrich Karl von Ostein, der die durch elegante Pracht ausgezeichnete neue Peterskirche einweihte. Es fehlt der letzte Kurfürst, Friedrich Karl von Erthal, der die französische Revolution und den Untergang des alten Mainz erlebte.

Damals wurde auch das äußere Antlitz der Stadt entscheidend verändert, das, so oft durch Feuer des Himmels und Wut der Menschen verwüstet, sich doch immer in einer Art verjüngte, die in das alte Bild, es vollendend, hineinwuchs. Wie viele für das Stadtbild bestimmende Kirchen sind verschwunden! Das uralte St. Albansstift zerstörte Markgraf Albrecht von Brandenburg zur Zeit des Schmalkaldischen Krieges, als er in Abwesenheit des Kurfürsten in die unverteidigte Stadt eindrang. Dort war Fastrada, die allzugeliebte Frau Karls des Großen begraben, die im Jahr 794 in Frankfurt starb. Ihr Grabstein soll beim Brand der Kirche gerettet worden und in den Dom übertragen sein; aber es ist nicht der alte. Dort waren auch zwei Kinder Ottos I., die er von einer vornehmen Slavin hatte, Ludolf und Lintgarde, beigesetzt. In der Schwedenzeit wurde mit vielen anderen Häusern die von Erzbischof Friedrich in der Mitte des 10. Jahrhunderts gegründete alte Peterskirche zerstört. Bei dem Bombardement des Jahres 1793 brannten die Liebfrauenkirche, die Franziskanerkirche, die Karmeliter- und die Dominikanerkirche. Mit der Franziskanerkirche, die erst an die Jesuiten, dann, nach der Aufhebung des Ordens, an die Universität kam, und die in der Nähe des jetzigen Theaters stand, wurde die Grabstätte vieler patrizischer Geschlechter und auch die der Gensfleisch mit dem Grab Gutenbergs vernichtet. Sie wurde das erste Mal von den Jesuiten abgerissen und durch eine neue ersetzt, die 1793 abbrannte. Die Trümmer wurden von den Franzosen versteigert.

Auch die neue Kirche, die sich die Franziskaner im Anfange des 17. Jahrhunderts bauten, verbrannte 1793. In dieser Kirche befand sich ein prächtiges Altargemälde von Van Dyck, das er für den Erzbischof Joh. Schweikard von Kronenberg gemalt haben soll. Es wird erzählt, der sparsame Fürst habe die dafür geforderte Summe nicht zahlen wollen; darauf habe Van Dyck sich bei den Franziskanern zu Gast geladen und ihnen das Bild geschenkt. Durch die Rückkehr der Franzosen wurden die Franziskaner verhindert, den begonnenen Wiederaufbau ihrer Kirche zu vollenden, und sie wurde zuerst als Militärmagazin benutzt, dann abgerissen. Die Karmeliterkirche, die im 18. Jahrhundert neu erbaut worden war, enthielt die Grabmäler der Grafen von Nassau-Saarbrücken und der Brömser von Rüdesheim, eines ritterlichen Geschlechts, das drei Höfe in Mainz besaß. Die Dominikanerkirche mit Kloster wurde, dem jetzigen Gymnasium gegenüber, im Jahr 1236 von dem berühmten Arnold Walpod errichtet, der auch darin begraben war. Im Jahre 1462, dem Unglücksjahr der Stadt Mainz, brannten Kirche und Kloster ab, wurden aber wiederhergestellt. In der letzten Nacht des Bombardements von 1793 verzehrte das Feuer sie endgültig. Die alte Gongolphskirche wurde 1814 abgetragen, die prächtige eben erst vollendete Dompropstei 1793 als Hauptquartier der Franzosen in Brand geschossen, später auf Befehl Napoleons völlig niedergelegt. Ein Opfer der Franzosenzeit wurde auch das altehrwürdige, 1317 erbaute Kaufhaus am Brand, das mit den Steinbildern der sieben Kurfürsten und des damals regierenden Kaisers Ludwig geziert war.

Trotz der vielen absichtlichen und unabsichtlichen Zerstörungen macht Mainz im Schatten seines Doms mit seinen unregelmäßigen Straßen, kleinen geschlossenen Plätzen und altfränkischen Häusern den Eindruck einer historischen Stadt. Nicht gerade einer mittelalterlichen, denn wenn auch in den Seitengassen Reste gotischen Hausbaus zu finden sind, so haben doch im Allgemeinen auch die älteren Häuser durch Umbau das Gepräge des späteren 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts erhalten. Sehr anziehend wirken hie und da beschieferte Giebel und leicht vorspringende Stockwerke. Der alte Tiermarkt ist jetzt charakterisiert durch zwei stattliche Adelshöfe, den Osteinerhof und den Bassenheimerhof. Der erstere wurde vom Kurfürsten von Ostein gegründet auf einem Areal, wo früher die beiden Herbergen Zum Stiefel und Zum Wilderich und die Häuser Zum Adolph, Zum Ader, Zur grünen Schmied, Zum Wartenberg, Zum Eckstein, Zum kleinen Abt und Zum Siebeneck standen. Der schönste von den freiadeligen Höfen ist der Dalberger Hof in der Klarenstraße, früher Zum Säukopf genannt. Vier Brüder Dalberg bauten ihn im Anfang des 18. Jahrhunderts. Er wurde im Jahr 1809 von der Stadt angekauft und als Justizpalast benutzt; jetzt soll er zu Schulzwecken eingerichtet werden. Die ältere Linie der Dalberg erlosch bereits im 14. Jahrhundert; aber der letzte derselben übertrug Besitz und Namen seinem Vetter Johann Kämmerer von Worms, aus einer Familie, die durch ihren angeblichen römischen Stammvater mit Jesus Christus verwandt sein wollte.

Kaiser Maximilian I.

Kaiser Maximilian I. anerkannte das Recht dieser Dalberg, bei Gelegenheit jeder Kaiserkrönung, zuerst auf der Tiberbrücke von Rom, hernach im Frankfurter Dom vor allen andern Edelleuten durch den Heroldsruf: „Ist kein Dalberg da?“ zum Ritterschlag aufgefordert zu werden. Es hat sich gefügt, dass ein Dalberg, Koadjutor des letzten Kurfürsten von Mainz, als Werkzeug Napoleons zur Auflösung des alten Reichs und des Erzbistums beigetragen hat.

Im Mittelalter hatten alle Häuser in Mainz Namen, die uns oft wunderlich klingen, weil wir ihren Ursprung nicht mehr verstehen. Es gab: Zum Hilferich, Zum Goderuf, Zum Herrgöttche, Zum Boderam, Zum Ungefugen, Zum Geiselmohr. Manche von den alten Namen haben sich erhalten. Als das älteste Haus gilt jetzt das Haus Zum Stein an der Augustiner Straße, das zur Zeit seiner Erbauung das höchste war. Es gehörte dem Rittergeschlecht Jud vom Stein. Von der alten Befestigung sind nur noch zwei Türme am Rhein erhalten, der Holzturm und der Fischturm, aus dem 13. und 15. Jahrhundert stammend. In jenem lagen im Jahr 1813 einige Lützower gefangen, die auf Napoleons Befehl wie gemeine Straßenräuber gerichtet werden sollten, aber gerettet wurden.

Nicht mehr steht das Stammhaus des größten Sohnes der Stadt Mainz, der Hof Zum Gensfleisch, an dessen Stelle im Jahr 1702 der Wamboldhof errichtet wurde. Der Hof zum Gutenberg, der der Mutter des Erfinders gehörte, in dem er vielleicht geboren wurde und der in der Nähe der sehr alten Christophskirche stand, wurde im Dreißigjährigen Krieg durch die Schweden zerstört, aber später wieder aufgebaut. Er wurde von der Mainzer Kasinogesellschaft „Hof zum Gutenberg“ erworben und brannte im Jahr 1894 ab. Dasjenige Haus, in welchem Gutenberg mit seinem Gehilfen das erste Buch druckte, der Hof zum Humbrecht, verbrannte schon bei der Eroberung von Mainz durch den Erzbischof Adolf im Jahr 1462. Er wurde später neuaufgebaut und mit dem angrenzenden Hof Zum Korb zum sogenannten Dreikönigshof verbunden, wo jetzt eine große Brauerei ist.