Российский колокол № 2 (51) 2025

- -

- 100%

- +

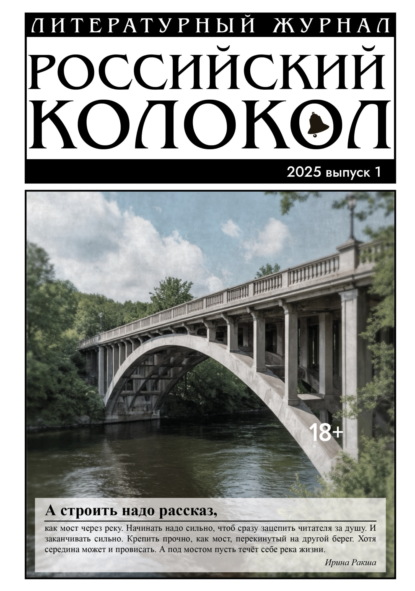

Он и сам с замирающим сердцем наблюдал, как над Москвой-рекой строились мосты. На набережной, словно гигантские механические жуки, копошились огромные краны, хватали мохнатыми лапами-стрелами тысячепудовые стальные конструкции, как пушинки проносили их по воздуху и укладывали на места сборки. На его глазах рождалось чудо.

Мосты были для Кости живыми организмами. Каждый мост имел свою душу, а все вместе они составляли живую душу города. Ему казалось, что иной мост перекинут не только через пространство, но и через время, а может, даже открывает скрытый и невидимый для многих путь в другой мир, в иное измерение.

Поэтому, несмотря на страстное желание дяди, чтобы племянник его поступал в архитектурный институт, Костя уже всё решил: в июне сорок первого он будет подавать документы только в МАДИ – Московский автомобильно-дорожный институт. Он ходил на подготовительные курсы в МАДИ, сначала на Садово-Самотёчную, потом – в здание в Тверском-Ямском переулке.

Константин серьёзно готовился к поступлению на дорожно-строительный факультет института, чтобы потом учиться на кафедре «Мосты». И кафедру, и факультет возглавлял выдающийся учёный-мостовик профессор Евгений Евгеньевич Гибшман. Дядя Албури хорошо знал его. Именно Гибшман проектировал многие новые мосты, испытывал их и следил за их возведением в Москве и других городах СССР.

Самое интересное во всей этой истории было то, что к выбору будущей альма-матер Костю в итоге подтолкнул именно дядя. В 1938 году он вместе с другими архитекторами Госстройтреста работал над проектом здания Московского автодорожного института. Черновые наброски, выполненные в карандаше, дядя показывал Константину.

Костя был очарован и самим проектом здания, и общей идеей, и архитектурным решением: озеленённый парадный двор перед зданием (дядя называл его курдонёром) с цветниками и фонтаном откроет с шоссе вид на центральную пятиэтажную часть здания с шестиколонным портиком, а четырёхэтажные крылья вытянутся вдоль красной линии улицы по обеим сторонам этого парадного двора. Он живо представлял себе всю красоту и величие будущего здания. Оно должно было стать настоящим храмом, великолепным дворцом автодорожников и автомобилистов. И как же было ему не хотеть учиться именно здесь?

Дядя, смирившийся с выбором Кости, говорил ему:

– На строительство здания института уйдёт несколько лет. Как ни крути, быстро такую громадину не построят. Так что ты, скорее всего, не успеешь там поучиться. Сам считай: в сорок первом году поступишь, – дядя принялся загибать пальцы, – если будешь хорошо учиться, то в сорок шестом году окончишь обучение. А здание института как раз где-то в сорок шестом году только будет сдано.

– А я, может быть, ещё задержусь в институте, – протянул Костя.

– Как это? – не понял дядя. – На второй год, что ли, будешь оставаться?

Он улыбался. Но Костя ему туманно отвечал, что есть много разных способов задержаться в институте. Он и сам толком не знал, что это за способы, но уж очень ему хотелось учиться в этом дворце, который он себе представлял.

В 1939 году на Ленинградском шоссе, близ станции метро «Аэропорт», начались подготовительные работы по сооружению большого здания института. Они тянулись долго, почти два года. Но не суждено им было завершиться – началась война.

И вот он бежит взрывать вместе с собой этот красивый и ещё пока живой мост. Он бежал и неуловимой быстротой своей мысли понимал, что не суждено ему будет учиться в том храме, нарисованном карандашом. Догадывался, что храм автомобильно-дорожной науки всё равно будет построен. И будет он ещё прекрасней, чем тот, созданный на листке бумаги дядиной рукой.

А ему надо выполнить свою самую важную работу – разрушить то, что было создано людьми. Разрушить сейчас – ради жизни потом.

19Непостижимая для людей распределённость одновременного существования в многомерном пространстве и времени была вполне постижима для города. Люди могли это только почувствовать, но вряд ли – понять. Так и он: мог только чувствовать людей. Претендовать на то, что он полностью понимает людей и понимает то, что ими движет, город никогда не стал бы. Но людей с городом объединяло время, в которое они существовали в нём. При этом сама природа этого времени не была до конца понятна городу.

«Есть ли кто-нибудь, кто способен понять истинную природу времени?» – думал город.

Скорее всего, само время не движется, то есть не «течёт» и не «проходит», как может показаться каждому живущему в нём. Это сам человек и сам город движутся и проходят по времени, преодолевая его подобно пространству. Это их и только их собственное движение. Это сложно понять до конца не только человеку с его коротким веком земной жизни, но и самому городу, долго уже существующему, много чего знающему и многое повидавшему. Так же как трудно понять, что прошлое, настоящее и будущее – эти три неисчислимые и неизмеримые ипостаси существования – в равной степени реальны.

Судьбы многих людей были удивительным образом связаны с его судьбой. Ему казалось, что он в состоянии вмешаться и повлиять, а может, даже изменить судьбу отдельного человека. А иногда – что отдельный человек может вершить его судьбу, судьбу целого города. Город считал, что в обоих случаях это предопределено. Поэтому он давно уже решил для себя, что будет по мере своих сил и возможностей вмешиваться в судьбы людей, помогая тем самым свершиться тому, что и так было неизбежно. Ибо по установленному свыше закону происходит в этом необъятном мире только то, что должно произойти.

Сколько себя помнил город, его история, независимо от того, какое имя в тот или иной период ему давали люди, всегда была историей человеческих войн и жесточайших сражений, перемежаемой недолгими периодами мира и созидания. Сама причина его появления на земле была связана с необходимостью для людей защищать родную землю от врагов. Во все времена город видел, сколь непомерно высокую цену – свои жизни – платят люди за это.

Понимая, что смерть у людей является формой перехода на другой уровень бытия, город, однако, хорошо знал, что сами люди не так воспринимают это. Для любого человека смерть – суровое и неимоверно сложное испытание.

Человеку по изначально заложенной в него Богом природе несвойственны злоба, агрессия и желание уничтожать себе подобных. Человек создан совсем для другого. Истинную сущность человека пронизывают, питают и составляют качества высокого порядка. Это любовь, стремление к миру, добру, к познанию законов природы и бытия. Город отчётливо видел, что основу тёплого свечения любого человека составляют именно эти свойства.

Именно таким светлым, с чистым и ровным сиянием, человек приходит в этот мир. Земная жизнь добавляет ему много разных оттенков и новые цвета. Как яркие, так и бледные.

Уходя из этого мира, устремляясь ввысь, человек светится не так, как в момент своего появления на земле. Свет этот другой. Он становится сильнее и громче. Особенно у тех, кто погибает внезапно, а не уходит своей смертью. Но при этом от света исходит гораздо больше спокойствия, наполненности и глубины.

Видя и осознавая истинную природу человека, город отчётливо понимал, каким чуждым, инородным и противоестественным явлением для человека была война. Война возникает тогда, когда люди не могут противостоять силам зла, которые стараются захватить человеческие жизни. И это очень походит на болезнь, охватывающую человечество. Болезнь, от которой оно никак не может оправиться.

Поэтому город, искренне сопереживая людям, всегда старался сберечь их жизни. Сама человеческая жизнь представлялась ему удивительной, тёплой, яркой и необычайно красивой формой. Ему было совершенно неважно, проявляет ли он в таких случаях свою волю либо следует тому, что было предопределено свыше.

В преддверии небывалых до этого испытаний город готовился всеми силами помочь людям, которые пойдут на смерть, защищая свою землю. Он должен постараться, насколько это будет возможно, спасти как можно больше людей. Пусть их переход в иной мир состоится позже, не сейчас.

Силы, нацеленные на уничтожение города, неумолимо стягивались всё ближе и ближе. В августовские дни развернулись упорные танковые бои. Но уже было понятно, что попытка внезапного танкового прорыва врагов к городу потерпела неудачу. Однако темп продвижения противника был достаточно высок. Продолжало сказываться то, что соотношение сил было всё ещё в пользу врагов города: в артиллерии и авиации враг превосходил войска защитников в два, а в танках – в четыре раза.

19 августа Паулюс подписал приказ «О наступлении на Сталинград». В этом, несмотря на общий официальный тон, отчасти хвастливом приказе утверждалось: «…возможно, что в результате сокрушительных ударов последних недель у русских уже не хватит сил для оказания решительного сопротивления». В приказе указывались задачи соединениям германской армии по овладению центральной, южной и северной частями Сталинграда. Ударные группировки 6-й и 4-й танковых армий при участии 8-й итальянской армии, следуя приказу, одновременно начали сжимать вокруг Сталинграда кольцо – с севера и с юга.

Прислушиваясь ко всей этой поступи, к колебанию воздуха и земли, к движению огромного количества смертоносного железа и людского потока, надвигающегося на него, город с удивлением обнаружил, что он испытывает совершенно новые для него вибрации. И даже – чувства. Что это? Страх? Возбуждение? Злость? Волнение или нетерпение и азарт? Или всё перечисленное сразу? Какие интересные, совсем «человеческие» эмоции стали доступны для него. И ведь этому город научили люди, с которыми его крепко связывала общая и единая на всех судьба.

20«Как много судеб может быть перечёркнуто всего лишь одним днём…» – подумала Ольга. Она стояла у окна в просторном коридоре на втором этаже, прислонившись лбом к холодному стеклу. Горестно думала, как в условиях войны, этого опасного, непредсказуемого времени, один день или один миг может всё изменить в человеческой жизни. Неважно, короткой или долгой, но такой хрупкой в руках неумолимой судьбы.

Таким самым страшным днём в её жизни, перечеркнувшим и навсегда изменившим всё, что было до этого в её судьбе, как и в судьбах тысяч сталинградцев, стало 23 августа 1942 года.

Госпиталь работал напряжённо, с большой перегрузкой. Причём Ольге казалось, что как началось это напряжение в конце июля, так и продолжается. Длится и длится – одним бесконечным трудным днём.

Весь медицинский персонал госпиталя трудился самоотверженно. Ольга видела, как люди забывали о сне, об отдыхе, о себе. Всё подчиняла себе общая, единая для всех цель – помочь раненым всем, чем можно.

Читая и слушая сводки с фронта, Оля со всё нарастающей тревогой понимала, как сокращается расстояние от линии боевых действий до её Сталинграда. В июне фашисты наступали на южном участке фронта и вышли в большую излучину Дона. Месяц назад они уже вторглись в Сталинградскую область. По этой причине в течение всего лета сорок второго армейские госпитали меняли своё расположение. Перемещались ближе к Сталинграду, многие переезжали за Волгу. Сам Сталинград был переполнен ранеными, которые, минуя свои медсанбаты и армейские госпитали, потоком шли в город, заполняли эвакогоспитали, работавшие в это время с многократной перегрузкой.

В начале августа всех относительно легкораненых начали в срочном порядке выписывать в маршевые роты и отправлять на фронт. Так этот людской поток продолжается немыслимым круговоротом по сей день. Волнами, то накатываясь на госпиталь, принося с собой раненых, то отступая, унося выписанных бойцов. Был ещё один, самый страшный, поток, забиравший из госпиталя тех, кто не выжил.

Накануне, в субботу, 22 августа, к Ольге подошла начальница их госпитальной аптеки Глаша. Она была невысокая, полная, при этом необычайно подвижная, беспокойная и добродушная. Оля знала, что Глаша раньше жила в Сталинграде. На этом с их первого дня знакомства установились у них приятельские отношения. Иногда они с Ниной втроём собирались у Глаши, когда выкраивалось несколько свободных минут, как землячки. Пили чай, разговаривали о прошлой, мирной жизни в Сталинграде. Все три очень быстро сдружились.

Поэтому она просто пришла в восторг, когда Глаша, заговорщицки улыбаясь, предложила Ольге с Ниной составить ей завтра компанию и поехать рано утром в воскресенье в Сталинград – за лекарствами и большой партией перевязочных материалов: бинтов, ваты и прочего.

Весь день провести в родном городе в такой приятной командировке, успеть повидаться с родителями! Как же это было здорово! Нина тоже с радостью согласилась, так как, несмотря на то что Николаевская слобода не так далеко от Сталинграда, она, так же как и Оля, давно не была дома.

Отправились 23 августа в пять утра на выделенной грузовой машине. Рано приехали в Сталинград. Заехали на склад, быстро всё получили. Но шофёр должен был ещё в обед и к вечеру дозагрузить автомобиль стройматериалами, необходимыми для ремонта новых помещений госпиталя. В обратный рейс машина отправлялась только поздно вечером, ближе к ночи. Это было чудесно!

Договорившись с водителем о времени и месте встречи, подруги разбежались по городу, условившись около четырёх часов встретиться у кинотеатра и, может, сходить в кино или побродить по Сталинграду. Каждая из них хотела побыстрее увидеться с родными, нагрянуть к ним сюрпризом.

Родители были дома. Дверь открыл папа, и Оля с ходу набросилась на него, обняла, повисла на шее.

– Доча, ты меня уронишь, – мягко отстраняясь, но тут же притягивая Ольгу для поцелуя, сказал Сергей Васильевич. – Как снег на голову, счастье ты наше. Даже не предупредила нас, хулиганка.

Папин голос немного дрожал.

– Ириша! Смотри, кто к нам пожаловал!

В прихожую вбежала мама. Раскрасневшаяся, в руках кухонное полотенце, которое она решительно отбросила в сторону, сгребая и крепко прижимая к себе Ольгу.

Оля, вжавшись в маму, в её родное и такое ароматное тепло, сразу почувствовала себя маленькой девочкой, которая потерялась когда-то, а теперь нашлась. Обе разревелись.

Папа стоял растроганный, растерянный и удивлённо смотрел на них.

– Ну вы даёте, девушки. Потоп устроили в квартире. Кто так радуется?

Потом были долгие разговоры и объятия на их кухоньке, под чай и угощения. Ирина Тимофеевна всё старалась накормить Олю, горестно вздыхая и приговаривая, какая её доченька «стала худенькая и бледная, с ужасными кругами под глазами». Сергей Васильевич всё больше молчал и время от времени нежно поглаживал остренький Олин локоток, совсем как когда-то в детстве.

Ольга смотрела на родителей и отмечала, как они изменились, как-то «уменьшились» и осунулись со времени их последней встречи. Хотя прошло не так уж много времени. Она видела, как прорезало задумчивыми, неразглаживаемыми складками лоб отца, как тревожно сжимаются в тонкую линию губы матери и как беспокойно живут своей жизнью её подвижные руки.

Родители и слушать не захотели о том, что вечером Оля планирует встретиться с подругами. Непререкаемым тоном мама сразу объявила:

– Сходишь за ними в четыре, заберёшь их с собой, а в семнадцать ноль-ноль мы с папой всех вас ждём дома на ужин. От нас и поедете назад. А то что это такое? Приехала на несколько часов, да ещё и сбежать хочешь?

Так и решили. В половине четвёртого Оля выбежала из своего подъезда, чтобы забрать Нину с Глашей и привести их к себе домой. Их окна выходили во двор, и, обернувшись на бегу, Оля увидела в окне маму. Мама стояла не двигаясь, словно уперевшись ладонями в стекло. Её чуть смазанное косыми бликами лицо смотрелось бледным, неподвижным и каким-то неестественно строгим.

Если бы она тогда могла знать, какая непостижимая беда скоро обрушится на них всех, она ни за что не оставила бы родителей. Но ни одной тревожной мысли не шевельнулось у неё. В тот момент Оля лишь весело помахала маме рукой.

С того дня, как Ольга начала работать в госпитале, этот день можно было назвать первым полноценным «выходным». Она шла к месту встречи с Ниной и Глашей знакомыми с детства улочками. На душе было легко. Сама неторопливая, спокойная, воскресная и такая мирная обстановка любимого города настраивала на хорошее, заставляла забыть ненадолго тяжёлые и сложные будни.

Подруги уже ждали её и неожиданно для Оли сразу согласились пойти к Ивановым в гости. А Ольга боялась, что их придётся уговаривать. Времени было достаточно, поэтому решили пройтись пешком, не торопясь, до Ольгиного дома. Настроение у всех было прекрасное. И без того подвижная Глаша была в приподнятом настроении, постоянно шутила и заразительно смеялась. Остановились у киоска, чтобы купить мороженое.

Внезапно всё изменилось.

Сначала Ольге показалось, что тёплый городской воздух пришёл в движение, словно город охватила необъяснимая дрожь или, если можно сравнить город с живым человеком, его как будто начало знобить. Вибрации всё усиливались. Страшно завыли сирены. Из репродуктора рядом зазвучало: «Граждане! Воздушная тревога!»

Мороженщица выбежала из киоска, крикнула девушкам:

– Бегите в бомбоубежище! – и метнулась в сторону ближайших домов.

Нина и Глаша бросились бежать за ней. Ольга в растерянности стояла, смотрела им вслед и не могла двинуться с места.

Задрожала земля. Последующее удивительно чётко впечаталось ей в память, как бы ни хотелось потом Ольге всё это забыть…

Воздух города как будто разорвало изнутри. Он наполнился такими ужасающими звуками, рёвом, свистом, воем, что казалось, ни разум, ни сердце не будут в состоянии вынести это.

Началась бомбёжка.

Страшнее этого ничего не было в её жизни и не могло быть. Разрывы были повсюду вокруг неё. От навалившего страха, ужаса, от неимоверно плотных ударов горячего воздуха Оля, не в силах заставить себя бежать куда-то, присела на корточки, крепко зажав руками уши. Это не помогало, жуткий звук проникал в неё откуда-то изнутри. Она отчётливо увидела, как отбежавшая уже довольно далеко Нина вдруг развернулась и побежала обратно к ней, что-то при этом крича. Ольга увидела, как там, впереди, куда не добежала Нина и где мелькала спина Глаши, взметнулся вверх асфальт, словно это была просто длинная матерчатая лента. Потом вверх взметнулись доски, кирпичи, комья земли. А после взметнулось вверх пёстрое платье Глаши.

Всё заволокло дымом.

Нина подбежала к Ольге, начала её тормошить:

– Бежим! Бежим!

Они побежали вдвоём. Земля под ногами двигалась, перемещалась. Двигались дома. Вокруг стоял грохот. Безостановочно взмывали вверх перемешанные с огнём и дымом горячие вихри разрывов от бомб. Девушки бежали, падали, вскакивали и снова бежали. Во дворы! Там должно быть бомбоубежище. Навстречу им тоже бежали люди, тоже падали, вскакивали и бежали дальше.

Вдобавок к страху, наполнившему её, Олю неотступно терзала тревога: «Как там родители? Успели спрятаться?»

Добежав до ближайшего дома, они увидели во дворе большую зигзагообразную щель, вырытую в виде узкого рва с перекрытиями, шириной чуть меньше метра, с крутыми откосами, кое-где укреплёнными досками. Ольга прыгнула в неё. Глубина щели была около двух метров. Здесь вполне могло поместиться до двадцати человек.

Перебирая невольно в памяти детали того ужасного августовского дня, Оля вспомнила, что за месяц до этого, в июле, она читала о таких укрытиях в свежем выпуске «Сталинградской правды». Эту газету до последних чисел июля, с небольшой задержкой, привозили в их госпиталь, и Ольга всегда очень внимательно, до дыр, зачитывала каждый номер газеты из родного города. Потом привозить перестали.

Статья комиссара городского штаба местной противовоздушной обороны, где рассказывалось о необходимости таких укрытий в городе, очень её тогда удивила – настолько не сочеталось это с общим спокойным и мирным характером всех остальных публикаций в том номере газеты.

В Сталинградской области после появления 15 июля сорок второго передовых частей немецко-фашистских войск на её территории, в районе города Серафимович, было введено военное положение. Но, несмотря на это, «Сталинградская правда» в те дни писала о досуге, открытии летнего сезона в городском цирке, об энтузиазме школьников на колхозных полях при сборе урожая и многом другом, мирном. На фотографиях, опубликованных в газетах, были счастливые, улыбающиеся школьники, колхозники и рабочие. Сообщалось о торжественных заседаниях учёных советов институтов, на которых проходили защиты диссертаций. Ольге запомнилась одна из тем диссертации, показавшаяся ей очень забавной: «Самоочищение реки Волги у Сталинграда». Она смеялась тогда, что автор три года трудился над этой темой, а Волга – трудится всю свою многовековую жизнь.

Поэтому её заинтересовало и немного встревожило сообщение в газете о том, что «не исключена возможность воздушного нападения на Сталинград, так как враг практикует беспорядочные бомбардировки советских городов и сёл». И уж совсем удивительным ей показался призыв: «В самые кратчайшие сроки построить в каждом дворе города, на каждом предприятии такие щели-укрытия». Сейчас она удивлялась, как могла так беспечно думать тогда. И ведь не только она одна: многие считали, что фронт далеко и до Сталинграда враг никогда не дойдёт. А ведь это было совсем недавно – прошло чуть больше месяца! Знала бы она, что сама станет спасаться в таком укрытии и от этого будет зависеть её жизнь.

А тогда, 23 августа, лёжа в этой щели, ей отчаянно хотелось зарыться, забиться глубоко под землю, раствориться. Только бы не чувствовать этой нестерпимой дрожи земли, не слышать этого ужасающего воя, несущегося на землю с неба. Оля ощущала, что воздух стал плотным, смешался с землёй и продолжает перемешиваться, вовлекая в этот круговорот, в этот вихрь людей, дома, деревья – всё, что оказывается на его пути.

Она потеряла из виду Нину. Прыгнула ли та в щель или нет? А может, она побежала дальше, в подвал дома?

С сотен вражеских самолётов на Сталинград непрерывно сыпались сверхтяжёлые фугасные бомбы, тяжёлые осколочные и зажигательные бомбы, небольшие зажигалки-полоски обмазанной фосфором фольги, а также лёгкие двухкилограммовые бомбы, начинённые смесью нефти, фосфора и тротила. С самолётов также летели пустые бочки с просверленными дырками, которые при падении издавали жуткий вой, леденящий сердца людей и сводящий их с ума от страха.

Так началась масштабная бомбардировка Сталинграда силами 4-го воздушного флота люфтваффе под командованием генерала Рихтгофена. Ни один город мира за всю историю всех войн не подвергался до этого дня такому чудовищному натиску. В течение только одного дня было произведено две тысячи вражеских самолёто-вылетов.

В щель, где лежала, вжимаясь в землю, Ольга, ещё прыгали люди. Многие кричали и плакали. Скоро Оля оказалась под грудой людских тел. Задыхаясь от тяжести, она успела подумать: это хорошо, что сверху прыгают люди. Если бомба угодит в них, она будет защищена их телами. Она сама удивилась и ужаснулась своей мысли.

Казалось, что время остановилось и бомбёжка никогда не прекратится. Ей даже вдруг захотелось, чтобы следующая бомба упала прямо на них, – и всё, весь этот ужас сразу бы закончился.

Нечем было дышать, страшно першило в горле. В глаза словно насыпали горячего песка. Ольга кашляла, но никак не могла откашляться. Горло и лёгкие как будто были наполнены мелкой стеклянной пылью, царапающей кожу изнутри. Все звуки и крики смешались, воздух был раскалён и нестерпимо обжигал. Жутко пахло толом и горелым мясом. Навалилась дурнота, Ольгу несколько раз стошнило. Но легче не становилось. Её снова мучил сухой скрипучий кашель, раздирающий горло.

Наконец вой и взрывы начали стихать, и люди стали выбираться из укрытий. Нины рядом не было. Стоявший во дворе дом был наполовину разрушен. Внешнюю стену одного из подъездов словно срезали огромным ножом и обнажили внутреннюю обстановку квартир. Сквозь огонь и дым видна была мебель, покрытые зелёными обоями стены. Ольга увидела висящие на одной стене картины в рамах, рядом шкаф и книжные полки. С одного из пролётов вниз свешивалась, покачиваясь, кровать. Из пробитого водопровода во двор текла вода. От дома напротив почти ничего не осталось, кроме груды развороченных обломков, объятой пламенем. В этом пламени горело всё: и дерево, и стекло, и железо, и раскалённые докрасна камни.

Кругом метались и кричали люди. Отдельно громко раздавались призывы сохранять спокойствие. Щель, в которой укрылась Оля, как раз тянулась ломаной линией через весь двор, от наполовину уцелевшего дома к дому, разрушенному бомбёжкой, практически примыкая к нему. Скорее всего, строители, возводившие это укрытие, не учли, что щели надо было рыть на расстоянии от всех ближайших построек, чтобы избежать завала. Поэтому чуть ли не наполовину эта щель была завалена обломками, которые тоже горели большим, отдающим нестерпимым жаром костром. И в этом ужасном костре горели сейчас, скручиваясь и изгибаясь, тела погибших людей.