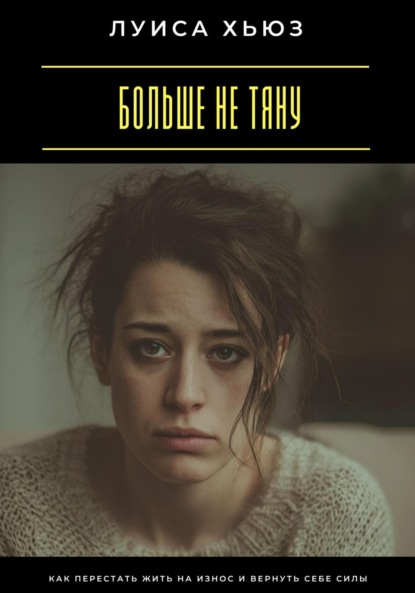

Больше не тяну. Как перестать жить на износ и вернуть себе силы

- -

- 100%

- +

Введение

Иногда человек доходит до такой степени усталости, что перестаёт чувствовать даже саму усталость. Он просыпается утром и уже знает, что в этот день снова будет держать всё – дом, работу, отношения, чужие ожидания, бесконечные дела – как будто без него всё это рассыплется. Он живёт в режиме постоянной готовности: подхватить, решить, поддержать, объяснить, исправить, удержать. Снаружи он кажется надёжным, сильным, организованным, тем, кто “всё тянет”, у кого всё под контролем. Но внутри – пустота, тишина, похожая на звон после громкого шума, когда кажется, что весь мир замер, и ты слышишь только собственное дыхание. Это дыхание становится тяжёлым не от физических нагрузок, а от внутреннего чувства: «я больше не могу».

Это чувство приходит не вдруг. Оно накапливается медленно, как вода, просачивающаяся в трещины камня. Сначала человек говорит себе: «Надо просто немного потерпеть», потом – «всё будет хорошо, вот только закончу этот проект», потом – «когда-нибудь я отдохну». И это “когда-нибудь” растягивается на годы. Он откладывает жизнь на потом, оправдываясь перед собой тем, что сначала нужно помочь другим, заслужить, доказать, выждать удобный момент. Но момент не наступает. В какой-то день он просто просыпается и понимает, что потерял вкус к жизни – будто всё внутри обесцветилось, звуки стали глухими, а мир, прежде полный возможностей, превратился в череду обязанностей.

Я видела это во многих людях. Женщины, которые несут на себе и работу, и дом, и заботу о близких, и ожидания общества. Мужчины, которые боятся показать слабость, потому что с детства им внушали, что “настоящие мужчины не устают”. Молодые специалисты, рвущиеся доказать, что они достойны места под солнцем. Родители, чья жизнь сводится к выживанию между школой, ипотекой и чувством вины за каждую минуту отдыха. Все они разные, но их объединяет одно – чувство, что нельзя остановиться. Что если они позволят себе упасть, мир развалится. Что если они не будут держать всех и всё – кто-то пострадает. И это «кто-то» всегда оказывается важнее, чем они сами.

Когда человек долго живёт в этом режиме, он начинает терять контакт с собой. Сначала перестаёт слышать тело – не замечает боли, напряжения, постоянного стука сердца. Потом перестаёт чувствовать эмоции – радость, интерес, вдохновение. Всё заменяется одной бесцветной эмоцией: «надо». «Надо пойти». «Надо сделать». «Надо помочь». И когда рядом кто-то спрашивает: «А чего ты хочешь?», человек растерянно молчит. Он уже не знает. Он столько лет жил для других, что забыл, как звучит собственное желание.

Синдром вечного помощника – это не просто черта характера. Это результат воспитания, культуры, страхов и привычек, которые формировались годами. Мы растём, слыша: «будь хорошим», «не расстраивай маму», «не будь эгоистом». Мы учимся чувствовать себя виноватыми за то, что хотим чего-то для себя. Мы привыкаем к мысли, что любовь нужно заслужить, что отдых – это слабость, а просьба о помощи – признание собственной несостоятельности. Мы начинаем путать заботу о других с самопожертвованием, путать доброту с самоотречением, путать силу с изнурением.

Я помню женщину по имени Аня, с которой я однажды говорила после лекции. Ей было сорок, но в её взгляде было столько усталости, что казалось, ей за плечами целая жизнь прожитых жизней. Она рассказала, что работает врачом, растит двоих детей, ухаживает за пожилыми родителями и помогает брату, который не может найти себя. «Я всё время на ногах, – сказала она, – и всё время думаю, что делаю мало. Когда сажусь, чувствую вину. Когда сплю, думаю, что могла бы встать пораньше. Когда кто-то рядом плачет, я бросаюсь помогать. И всё же внутри ощущение, будто я исчезаю». Её голос дрожал. Я спросила: «А кто помогает тебе?» Она замолчала, потом улыбнулась, почти виновато: «Мне не нужно. Я справлюсь». Это был ответ, который я слышала сотни раз. И каждый раз за этими словами стояло одно и то же – страх быть слабым, страх перестать быть нужным.

Мы боимся не только усталости, но и тишины, потому что в тишине слышен внутренний голос. А он часто говорит то, что мы долго игнорировали. Он напоминает, что мы не обязаны быть идеальными, что нам можно ошибаться, что наш смысл не исчерпывается помощью другим. Он напоминает, что у нас есть право быть просто собой – не продуктивными, не удобными, не всемогущими, а живыми.

Эмоциональное восстановление начинается не с отпуска и не с медитации, а с разрешения себе быть человеком. С простого внутреннего признания: «я устал». Это признание не делает нас слабыми – наоборот, возвращает силу. Потому что когда мы перестаём прятаться за ролью «вечно сильного», мы наконец видим себя настоящих – уязвимых, живых, настоящих.

Есть тонкая грань между заботой и изнурением. Забота питает, изнурение разрушает. Забота даёт тепло, изнурение – выжимает остатки. Но пока человек не остановится, он не увидит этой грани. Он идёт по инерции, как бегун, не замечающий, что давно сбился с дыхания. Он всё ещё движется, потому что страшно признать, что можно просто остановиться.

Иногда путь к восстановлению начинается с самого простого – с тишины. С момента, когда ты перестаёшь включать музыку, чтобы заглушить мысли. Когда садишься вечером не с телефоном, не с делами, а просто так, и позволяешь себе ничего не делать. В этот момент поднимается волна – тревога, вина, скука. Она приходит, потому что ты столько лет убегал от себя, что теперь возвращение к себе кажется болезненным. Но именно через эту боль проходит возвращение к жизни.

Я вспоминаю мужчину, который пришёл на консультацию, уверяя, что с ним “всё в порядке”. Он говорил быстро, перечисляя успехи – работа, бизнес, семья, фитнес. Но в его глазах было что-то настороженное, будто он проверял, верю ли я в его образ. Я спросила: «Когда ты последний раз чувствовал радость?» Он замолчал. Потом сказал тихо: «Я не помню». Эти слова прозвучали как признание вины. Мы сидели в молчании, и он вдруг добавил: «Кажется, я просто устал быть сильным». В этот момент в его голосе впервые появилась жизнь. Потому что сила, не признающая слабость, мертва.

Мы живём в мире, где быть сильным стало обязанностью. Людей учат держаться, преодолевать, не показывать слабости. Но никто не учит восстанавливаться. Никто не объясняет, что сила без восстановления превращается в разрушение. Мы тратим себя, как ресурс, не думая, что этот ресурс конечен. Мы говорим: «Я должен», вместо «Я хочу». Мы стараемся быть нужными, вместо того чтобы быть живыми.

Освобождение от синдрома вечного помощника – это не отказ от доброты и ответственности. Это переход от изнуряющей самоотдачи к осознанной заботе о себе и других. Это умение понимать, где кончается твоя зона влияния. Это способность сказать: «Я помогу, если смогу, но не ценой себя». Это осознание, что настоящая любовь и поддержка невозможны, если ты сам выжат досуха.

Однажды я встретила женщину в поезде. Она сидела напротив, задумчивая, с книгой на коленях, но не читала. Мы разговорились. Она призналась, что едет “просто так” – без цели, без дел, без маршрута. «Я просто хочу вспомнить, каково это – ничего не решать», – сказала она. Она рассказывала о годах, когда спасала всех: мужа, детей, коллег, друзей. «Мне казалось, что если я перестану, всё рухнет. А потом я упала сама, и никто не заметил. Только тогда я поняла, что я – не система поддержки, я человек». Она улыбнулась, глядя в окно. «Теперь я учусь быть собой. Без обязанностей, без чужих сценариев». Её слова остались во мне надолго.

Мы часто ждем, что кто-то даст разрешение остановиться. Но никто не даст. Этот выбор делается внутри. Когда ты говоришь себе: «Я больше не тяну», это не поражение. Это начало новой жизни – где твои силы возвращаются не потому, что ты стал сильнее, а потому что перестал их раздавать без остатка.

Эта книга – не о том, как стать продуктивнее, успешнее или правильнее. Она о том, как перестать жить на износ. О том, как научиться замечать свои пределы, слышать себя, заботиться о себе без вины. О том, как вернуть контакт с телом, с чувствами, с радостью. О том, как перестать быть вечным спасателем и стать человеком, у которого есть право быть уставшим, неидеальным, живым.

Каждая глава этой книги – шаг к возвращению к себе. Это путь не мгновенного прозрения, а мягкого пробуждения. Когда вместо постоянного “надо” появляется тихое, но уверенное “я хочу”. Когда вместо страха упасть приходит доверие к себе. Когда вместо чувства долга приходит уважение к своей энергии.

Я приглашаю тебя не просто читать, а проживать эти страницы. Замечать, что откликается, что тревожит, что даёт облегчение. Потому что, возможно, впервые за долгое время ты услышишь свой собственный голос. И это будет началом – возвращения домой, к себе.

Ты не обязан быть сильным всё время. Твоя жизнь не обязана быть подвигом. У тебя есть право остановиться, вдохнуть, посмотреть вокруг и сказать: «Я хочу жить по-другому».

И это – самое важное «да», которое ты когда-либо скажешь самому себе.

Глава 1. Ты устал, но не сдаёшься

Есть особое состояние, когда человек вроде бы живёт, но словно несёт на себе невидимый рюкзак, набитый камнями. Каждый день он встаёт, надевает на плечи привычную тяжесть – заботы, обещания, обязанности, чужие ожидания, чувство долга – и идёт вперёд. Он идёт, потому что так привык. Потому что не идти – страшнее, чем идти на износ. В его голове звучит голос, унаследованный от родителей, учителей, общества: «терпи», «держись», «не подводи». Этот голос сопровождает его с самого детства, вплетаясь в каждое решение, в каждое «я должен», в каждое «надо».

Синдром сверхответственности часто выглядит благородно. Это те, кто приходят раньше всех, уходят позже всех, держат всех на своих плечах и улыбаются, когда внутри уже нет ни сил, ни воздуха. Они не позволяют себе падать, потому что кто-то должен быть опорой. Им говорят: «Ты сильный, ты справишься». И они действительно справляются – снова и снова, день за днём, год за годом. Но внутри копится усталость, похожая на тихую тоску. Она не громкая, не истеричная, не драматичная. Она просто есть – фоном, дыханием, постоянным ощущением, что где-то по пути они потеряли себя.

Многие из нас выросли в культуре, где ценится стойкость. Нам рассказывали истории о героях, которые не сдавались. Нам внушали, что боль – часть пути, что терпение – это сила, что жаловаться – стыдно. Мы видели родителей, которые не позволяли себе плакать, учителей, которые работали до изнеможения, врачей, которые не имели права на ошибку. Мы росли среди людей, для которых отдых был роскошью, а слабость – позором. И в какой-то момент этот образ врос в нас так глубоко, что мы перестали отличать стойкость от саморазрушения.

Я помню мужчину, с которым работала однажды. Его звали Павел. Ему было тридцать восемь, у него была семья, бизнес, дом за городом, хорошая машина – всё то, что снаружи выглядит как успех. Но когда он сел напротив меня, я увидела перед собой человека, который давно не жил. Его глаза были уставшими, плечи опущены, руки дрожали, когда он держал чашку кофе. «Я не понимаю, что со мной, – сказал он. – У меня всё есть. Но я просыпаюсь по утрам и чувствую, что не хочу ничего. Просто ничего. Я не могу даже порадоваться тому, что у меня есть. Всё раздражает. И самое странное – я не имею права быть недовольным. Я ведь сам выбрал этот путь. Я должен справляться».

Он говорил это спокойно, но в его голосе слышалось отчаяние. Он не позволял себе жаловаться. Даже сидя напротив, в безопасном пространстве, он словно держал фасад: правильный, ответственный, взрослый. Он был тем, кто всегда тянет. Тем, кому нельзя упасть. Тем, на кого все опираются. Я спросила: «А если бы ты мог на минуту позволить себе не справляться – что бы ты почувствовал?» Он долго молчал. Потом тихо ответил: «Наверное… облегчение». И это слово прозвучало как признание, как первый вдох после долгого удушья.

Сверхответственность часто выглядит как сила, но на самом деле она – форма страха. Страха быть обвинённым, страха разочаровать, страха потерять контроль. Мы боимся, что если ослабим хватку, мир развалится. Но правда в том, что мир не развалится – просто мы перестанем быть его единственным фундаментом. Мы привыкли жить так, будто вокруг нас всё держится только на нашем усилии, будто без нас ничего не сработает. Но это иллюзия, за которую мы платим слишком дорого.

Сколько раз ты говорил себе: «ещё немного, я должен закончить, потом отдохну» – и этот “потом” никогда не наступал? Сколько раз ты отменял встречу с собой ради чужих дел, оправдываясь, что «так надо»? Сколько раз ты тащил на себе то, что можно было бы разделить? В какой-то момент это становится не выбором, а привычкой. Привычкой быть сильным, потому что слабость кажется опасной.

Я вспоминаю женщину по имени Света. Ей было чуть за сорок. Она ухаживала за больной матерью, воспитывала подростка, работала бухгалтером в компании, где, по её словам, «всё держится на ней». Она пришла ко мне в состоянии полной истощённости. Её фраза была короткой: «Я больше не могу». Когда мы стали говорить, оказалось, что за этими словами – целая история. В детстве она была «удобным» ребёнком: не плакала, не требовала, помогала, старалась не быть обузой. Ей часто говорили: «Ты у нас взрослая, ответственная, не подведи». Она выросла с этим кредо. Даже во взрослом возрасте она не могла позволить себе ошибку. Когда я спросила: «А кто о тебе заботится?» – она растерялась. Потом сказала: «Да никто. Я же сильная».

И вот это – самое горькое в синдроме сверхответственности. Человек не просто не ждёт поддержки, он даже не считает, что имеет на неё право. Он убеждён, что забота о себе – эгоизм, что просить помощи – слабость, что отдыхать – леность. Он привык быть тем, кто спасает, а не тем, кого спасают. И пока он живёт в этом убеждении, он идёт по жизни с чувством, будто несёт не только свой крест, но и чужие.

Но постоянная борьба не делает нас благородными – она делает нас пустыми. Она крадёт у нас радость, лёгкость, спонтанность, живость. Мы начинаем путать усталость с нормой. Привыкаем жить на пределе, как будто другого режима не существует. Мы перестаём замечать сигналы тела, потому что привыкли глушить боль. Мы не слышим своих желаний, потому что заняты чужими. И однажды, когда силы заканчиваются, мы начинаем обвинять себя: «Как же так? Я слаб. Я подвёл». Но это не слабость. Это естественная реакция человека, который слишком долго жил в режиме выживания.

Есть фраза, которую я часто повторяю людям: «Ты не устаёшь от жизни. Ты устаёшь от того, как ты живёшь». Мы не рождаемся с чувством, что должны быть всем для всех. Мы учимся этому. Мы впитываем это из фраз вроде: «не подведи», «должен быть примером», «другие устали сильнее», «терпи, не жалуйся». И со временем эти слова становятся внутренним законом, которому мы подчиняемся безоговорочно. Мы перестаём спрашивать себя: «А чего я хочу?» и заменяем это на «Что нужно сделать?»

Но жизнь не про постоянное «надо». Жизнь – про равновесие. Про то, чтобы вовремя останавливаться, чтобы не потерять смысл в бесконечной гонке. Настоящая сила не в том, чтобы терпеть до последнего, а в том, чтобы заметить, когда “последний” уже наступил.

Когда мы наконец позволяем себе ослабить хватку, происходит что-то удивительное: мир не рушится. Люди продолжают жить, дела идут, задачи решаются. Просто без нашего изнуряющего контроля. И тогда приходит осознание, что наша гиперответственность не спасала мир – она прятала нашу тревогу. Тревогу, что без нас всё будет плохо. Тревогу, что мы недостаточно значимы, если не делаем всё.

Я видела, как люди постепенно выходят из этого состояния. Это не быстрый процесс. Это как если бы человек всю жизнь шёл по дороге, неся тяжёлый мешок, и вдруг решает поставить его на землю. Сначала он не знает, что делать с руками – слишком непривычно идти без груза. Потом он чувствует лёгкость, но вместе с ней – растерянность. Мир без постоянной борьбы кажется пустым. Но постепенно в этой пустоте появляется место для дыхания. Для себя. Для жизни.

Я помню, как Света спустя несколько месяцев сказала мне: «Я впервые встала утром и не побежала сразу делать дела. Просто села у окна и смотрела, как свет ложится на подоконник. И мне было спокойно. Без чувства вины». Этот момент – не победа, не кульминация. Это возвращение. Возвращение к себе, к своему праву жить без постоянного внутреннего напряжения.

Когда ты живёшь в культуре «надо терпеть», самое революционное, что можно сделать – перестать терпеть. Признать, что устал. Не потому что слаб, а потому что живой. Позволить себе отдохнуть, не доказывая никому, что заслужил это. Дать себе право быть несовершенным, потому что совершенство – это форма насилия над собой.

И да, ты устал. Но усталость – не враг. Она – сигнал. Она не говорит, что ты проиграл. Она говорит, что пришло время перестроить свою жизнь. Она напоминает: «Ты человек. Ты не механизм. Тебе можно останавливаться».

И если ты чувствуешь, что больше не можешь – это не значит, что всё кончено. Это значит, что настало время начать жить иначе. Без этого вечного груза, без страха быть недостаточно хорошим, без желания доказать. Просто быть. Просто дышать. Просто жить – без износа, без вечного “надо”, без ощущения, что твоя ценность измеряется количеством сделанного.

Потому что настоящая сила – не в том, чтобы не падать. Настоящая сила – в том, чтобы позволить себе быть живым.

Глава 2. Хроническое спасательство

Есть особый тип усталости – не от дел, не от обязанностей, не от внешних нагрузок, а от постоянного чувства, что ты должен быть чьим-то спасением. Это тихая, вязкая усталость, которая накапливается годами. Она приходит к тем, кто живёт не только своей жизнью, но и жизнями других – кто привычно подхватывает, помогает, объясняет, утешает, исправляет, выручает, решает. Это не просто желание помочь – это внутренний долг, почти инстинкт. Такой человек чувствует, что если он не вмешается, что-то пойдёт не так. Он не может спокойно смотреть, как кто-то ошибается, падает, страдает. Ему кажется, что его присутствие необходимо. Он говорит: «я просто хочу, чтобы всем было хорошо». Но на самом деле это желание не про других – оно про страх. Про страх быть ненужным, про страх остаться в стороне, про страх смотреть на чужую боль, не чувствуя вины.

Механизм хронического спасательства формируется незаметно. Он почти всегда начинается в детстве. Когда ребёнок растёт в среде, где взрослые нестабильны – эмоционально, психологически или физически – он быстро понимает, что от него многое зависит. Если мама плачет, он старается быть «хорошим», чтобы её не расстраивать. Если отец раздражён, ребёнок ведёт себя тихо, чтобы не злить его. Если родители ссорятся, он становится миротворцем, стараясь всех примирить. Так ребёнок учится верить: «Если я достаточно постараюсь, все будут счастливы». И вместе с этим формируется другая мысль: «Если кто-то страдает, это моя вина». С годами эта установка превращается в образ жизни.

Так появляется внутренний спасатель – человек, который не может пройти мимо чужой беды. Он чувствует чужие эмоции как свои, он улавливает тонкие сигналы, он интуитивно предугадывает, когда кто-то расстроен, и спешит исправить. В компании друзей он тот, кто слушает всех, кого выбирают для доверительных разговоров, кому звонят ночью «просто поговорить». В семье – тот, кто “держит всех”. На работе – тот, кто берёт дополнительные задачи, чтобы никому не было тяжело. Он не замечает, как постепенно его жизнь становится ареной чужих историй, чужих драм, чужих переживаний.

Но спасательство – это не только внешняя активность, это внутренняя зависимость. Это особая форма контроля: помогая другим, человек чувствует свою значимость. Ведь если он нужен, значит, он существует. Его самооценка завязана не на том, кто он есть, а на том, что он делает для других. Это ощущение незаметно подменяет собой всё остальное. И тогда помощь перестаёт быть актом доброты – она становится способом выживания.

Я помню женщину, которая пришла на консультацию и сказала: «Я устала помогать всем, но если я перестану, я не знаю, кто я». Её звали Лена. Она была старшей в семье, где отец часто пил, а мать жила в состоянии постоянной тревоги. С детства Лена стала взрослой – кормила младших, утешала мать, убирала, следила, чтобы дома было спокойно. Когда она выросла, сценарий не изменился. Её друзья называли её “солнышком”, “опорой”, “душой компании”. Она никогда не жаловалась, всегда слушала других. И только в одиночестве чувствовала пустоту, которую пыталась заполнить чужими проблемами.

– А если ты не будешь решать чужие вопросы? – спросила я.

– Тогда я не нужна, – сказала она тихо. – Люди приходят ко мне, когда им плохо. Когда им хорошо, им неинтересно со мной.

В её голосе звучала боль, но и правда. Так часто бывает: спасатель не умеет быть просто рядом. Он нужен только в кризисе, потому что именно кризис даёт ему ощущение смысла. Когда всё спокойно, он теряет почву. Он ищет новые поводы для спасения – подсознательно, неосознанно, но настойчиво. Так он создаёт ситуации, где снова может “помочь”. Иногда даже выбирает отношения, в которых будет нужен – с партнёрами, которые зависимы, нестабильны, нуждаются.

Это и есть психодинамика треугольника, о которой писал Стивен Карпман – треугольник спасателя, жертвы и преследователя. Но в реальной жизни этот треугольник – не схема, а живая история, где роли постоянно меняются. Сегодня ты спасаешь, завтра чувствуешь себя жертвой, а послезавтра злишься и становишься преследователем. Спасатель даёт, даёт, даёт – пока не обессилит. А когда силы заканчиваются, появляется раздражение. Он говорит: «Я столько для вас делаю, а вы даже не благодарите». Он чувствует себя обманутым, непонятым, одиноким. Но если кто-то скажет ему: «Ты не должен спасать», он возмутится. Потому что без спасательства он не знает, кем быть.

Я вспоминаю одну историю, которую рассказал мне мужчина по имени Денис. Он был успешным, внешне уверенным, но в его жизни всегда были женщины, которых он “вытаскивал”. То из плохих отношений, то из финансовых трудностей, то из эмоциональных кризисов. Каждый раз он начинал с энтузиазмом, чувствуя, что делает добро. А потом всё заканчивалось одинаково – обидой, истощением и ощущением, что его используют. Он говорил: «Я просто хочу, чтобы человеку стало хорошо. Почему всё рушится?» Когда мы начали разбирать, оказалось, что спасая других, он избегал смотреть на свою собственную боль. Его детство прошло рядом с матерью, которая всегда страдала, и он несознательно пытался всю жизнь спасти её – в лице других женщин.

Так и работает внутренний сценарий: мы неосознанно воспроизводим старую историю, пока не осознаем, что это не любовь, а попытка исцелить старую рану. Спасатель спасает не других – он спасает себя от чувства беспомощности. Ведь когда-то, в детстве, он не мог помочь родителям, и теперь каждое новое спасение – это символическая попытка “наконец справиться”.

Но спасательство – это замкнутый круг. Пока ты спасаешь, ты держишь другого в позиции жертвы. А если кто-то остаётся жертвой, спасатель чувствует себя нужным. Поэтому, как бы парадоксально это ни звучало, спасатель неосознанно заинтересован, чтобы другие не выздоравливали. Потому что если они станут сильными, ему придётся столкнуться с пустотой внутри себя.

Я помню разговор с одной клиенткой, которая сказала: «Я не могу смотреть, как мой сын страдает. Я должна ему помочь». Её сыну было тридцать два, он жил за её счёт, не работал и постоянно жаловался на жизнь. Она оправдывала его, объясняя: «Он просто потерял себя, ему трудно». Я спросила: «А тебе не трудно?» Она задумалась, потом ответила: «Мне трудно, но я мать. Я должна». Это слово – «должна» – звучит как клятва, как цепь. Мы часто прикрываем им свой страх. Страх увидеть, что, спасая другого, мы лишаем его возможности вырасти. Ведь спасение – это форма контроля. Когда мы берём ответственность за чужую жизнь, мы лишаем человека права на опыт, на падения, на уроки.

Быть спасателем – значит всё время стоять между человеком и его болью. Но боль – не враг. Она учит. Если ты всё время подставляешь плечо, другой не научится стоять. Иногда самая большая помощь – не спасать. Позволить человеку прожить последствия своих решений. Но для спасателя это невыносимо. Он воспринимает чужие страдания как личный провал.

В какой-то момент спасатель начинает уставать. Сначала он не признаётся себе. Он по-прежнему помогает, но всё чаще раздражается. Потом приходит обида: «Почему все ко мне тянутся? Почему никто не заботится обо мне?» Он не видит, что сам создал этот сценарий. Люди интуитивно чувствуют, кто готов взять на себя их груз, и приносят его тому, кто привык нести.