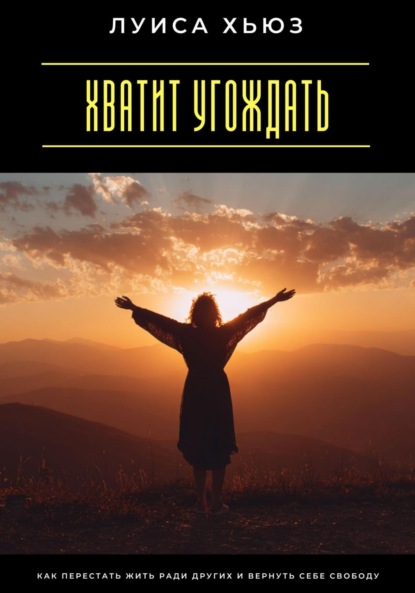

Хватит угождать. Как перестать жить ради других и вернуть себе свободу

- -

- 100%

- +

Введение

Когда человек рождается, он не знает, как следует себя вести. Он не осознаёт, что должен заслуживать любовь. Он не понимает, что его действия могут кого-то порадовать или разочаровать. Он просто есть. Живой. Чувствующий. Настоящий. Он не нуждается в одобрении, потому что его существование уже достаточно значимо. Но по мере взросления, шаг за шагом, в сознание проникает идея: чтобы быть любимым, принятым, ценным – нужно соответствовать. Нужно стараться. Нужно быть хорошим. Удобным. Таким, каким хотят тебя видеть. Так начинается долгий путь угождения, путь, который со временем становится не просто поведением, а способом жизни. Он маскируется под доброжелательность, воспитанность, заботу, альтруизм, но в его основе часто лежит страх. Страх быть отвергнутым, непонятым, одиноким.

Мы живём в обществе, где роль «хорошего человека» преподносится как безусловная добродетель. Быть вежливым, отзывчивым, идти навстречу, не конфликтовать – звучит прекрасно, пока за этим не стоит отказ от себя. Угождение часто принимается за добродетель, потому что внешне оно выглядит как бескорыстие. Но внутренняя цена этого поведения – высокая. Когда человек постоянно ставит чужие желания, потребности и ожидания выше своих, он медленно теряет контакт с собой. Постепенно его собственные чувства тускнеют, желания становятся смазанными, а голос совести подменяется голосом внешнего одобрения. «Так правильно», «Так надо», «Так будет лучше для всех» – эти фразы становятся внутренним компасом, сбивая с истинного пути.

Более того, угождение формирует ложную систему координат, в которой важнее быть хорошим для других, чем быть честным с собой. В таком мире человек начинает жить не из сердца, а из страха. Он постоянно озирается: как это будет воспринято, понравится ли, не подумают ли чего плохого? Его действия становятся реакцией, а не выбором. Он больше не субъект, он – функция. Он служит эмоциональным потребностям других, забывая о себе. Постоянно проглатывая обиду, подавляя злость, он лишается энергии, радости и смысла. И всё это под видом «быть хорошим человеком».

Но можно ли действительно быть хорошим, если ради этого приходится предавать себя? Эта книга родилась из наблюдений за тем, как многие живут не своей жизнью. Они делают карьеру, которую от них ждали родители. Они поддерживают отношения, в которых больше нет любви, но есть долг. Они терпят неприемлемое поведение, чтобы не обидеть. Они забывают, что право быть собой – это не каприз, а базовая человеческая необходимость. Они живут, как будто должны – бесконечно, всем, всегда.

Проблема угождения не лежит на поверхности. Это не та боль, которую можно заметить сразу. Это тихая, фоновая боль. Она накапливается годами. Она прячется за улыбкой, за внешним спокойствием, за готовностью помочь. Это боль, которую часто не осознают. Но она проявляется в хронической усталости, внутренней опустошённости, раздражительности, депрессии, в телесных симптомах. Она проявляется в чувстве, что ты живёшь, но как будто не свою жизнь. Что ты постоянно стараешься, а в ответ – тишина. Что как бы сильно ты ни старался, этого всё равно недостаточно.

Освобождение от внутреннего долга перед окружающими – это процесс, не мгновенный, не простой, но возможный. Эта книга написана не для того, чтобы обвинить или упрекнуть. Она не о том, чтобы стать эгоистом, игнорирующим всех и вся. Она о балансе. О том, как вернуть себе право на собственную жизнь. О том, как выстроить границы без вины. О том, как сказать «нет» и не испытывать тревогу. О том, как снова почувствовать себя живым.

Путь к свободе начинается с честного взгляда внутрь. Кто я, когда я не стараюсь угодить? Чего я хочу, если убрать чужие ожидания? Какие решения я бы принял, если бы не боялся быть отвергнутым? Ответы на эти вопросы могут быть болезненными, но именно они открывают двери к настоящей внутренней свободе. Свободе быть собой. Не идеальным, не удобным, не таким, каким хотят тебя видеть – а живым, чувствующим, уникальным.

Эта книга приглашает вас отправиться в путешествие к себе. Здесь не будет простых рецептов, универсальных формул или магических техник. Зато здесь будет правда. Честный разговор. Уважение к вашему опыту. Понимание того, через что вы проходите. И надежда. Надежда на то, что возможно жить иначе. Без страха. Без долга. Без вины. С достоинством. С уважением к себе.

Возможно, вы сейчас чувствуете, что устали. Что не знаете, с чего начать. Что слишком многое уже запущено. Это нормально. Угождение не появляется за один день, и путь к свободе – тоже не одномоментный акт. Но каждый шаг в сторону себя – уже победа. Каждое «нет», сказанное из любви к себе – уже свобода. Каждое проявление честности – уже возвращение к жизни.

Вы не обязаны быть удобным. Вы не обязаны соответствовать. Вы не обязаны жить по чужому сценарию. Вы имеете право быть собой. Этого уже достаточно.

Глава 1. Жизнь в режиме «угодника»: как это выглядит изнутри

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда нужно было уступить, проглотить собственное мнение, улыбнуться, даже если внутри кипела буря. Для большинства людей такие моменты остаются эпизодами, частью социальной игры, которая не отнимает слишком много сил. Но есть те, для кого подобное поведение становится образом жизни. Их существование словно построено на невидимом договоре: «Я буду удобным, я постараюсь угодить, я сделаю всё возможное, лишь бы вы меня приняли». Именно этот договор незаметно превращает их в вечных исполнителей чужих ожиданий, стирая границы собственного «я».

Жизнь угодника всегда начинается с маленьких уступок. Он соглашается пойти туда, куда не хочет, соглашается молчать там, где есть что сказать, соглашается выполнять просьбы, даже если его самого разрывает от усталости. Изначально всё это выглядит как проявление доброты, как готовность помочь и быть рядом. Но с каждым разом уступка становится привычкой, а привычка перерастает в стиль существования. Со временем угодник уже не задаётся вопросом, чего он хочет сам. Его внутренний голос становится тихим и неуверенным, а громче всего звучит хор чужих голосов – коллег, друзей, родных, случайных знакомых.

Внутри угодник часто ощущает себя человеком второго плана. Он как будто стоит за кулисами собственной жизни и наблюдает, как его роль исполняют другие. Внешне он может казаться позитивным, общительным, отзывчивым, но за этой маской скрывается постоянное напряжение. Каждый день превращается для него в экзамен, на котором он должен сдать зачёт на «хорошего». Любая ситуация воспринимается как проверка: достаточно ли он внимателен, достаточно ли услужлив, достаточно ли он угодил? И если хоть в чём-то он оступился, внутри поднимается лавина самообвинений и чувства вины.

Представьте женщину, которая после работы возвращается домой и вместо отдыха снова берётся за дела. Она помогает взрослым детям, готовит еду для всей семьи, соглашается выполнить просьбы коллег даже в нерабочее время. Её собственные желания откладываются «на потом», которое никогда не наступает. Или мужчину, который всегда отвечает «да» на любое поручение начальника, даже если это разрушает его здоровье. Он приходит домой поздно, раздражённый и истощённый, но продолжает улыбаться, чтобы не разочаровать близких. Таких примеров миллионы, и все они объединены одним: полным игнорированием собственных потребностей ради сохранения внешнего одобрения.

Психологический портрет угодника складывается из множества тонких черт. Это человек, которому трудно выражать недовольство. Он предпочитает сглаживать углы и избегать конфликтов любой ценой. Для него гораздо проще согласиться, чем вступить в спор. Он боится быть отвергнутым и поэтому подсознательно подстраивается под настроение других. Он чаще всего улыбнётся, даже если у него внутри всё рушится. Его слова подбираются осторожно, чтобы никого не задеть, его поступки рассчитаны на то, чтобы вызвать положительную реакцию.

Особая черта угодника – его зависимость от чужого мнения. Он словно измеряет собственную ценность чужими глазами. Если его похвалили – он чувствует подъём. Если проигнорировали – он ощущает пустоту. Его внутренний мир лишён стабильности, потому что он не опирается на себя, а ищет подтверждение собственной значимости вовне. Это постоянное колебание превращает жизнь в эмоциональные качели. Радость угодника никогда не бывает устойчивой, ведь она зависит от того, как на него посмотрят другие.

При этом угодник не всегда выглядит слабым или безвольным. Напротив, он может производить впечатление надёжного, сильного и ответственного человека. В коллективе его ценят как того, на кого можно положиться. В семье он часто становится «опорой», человеком, который всё сделает и обо всех позаботится. Но именно в этом и заключается трагедия – за фасадом идеального исполнителя скрывается усталый, потерянный и нередко глубоко несчастный человек. Его душа истощается от постоянного самоотречения, а тело начинает сигналить болезнями и хронической усталостью.

Внутренний мир угодника похож на замкнутый круг. Он боится потерять любовь и одобрение, поэтому старается быть идеальным. Но чем больше он старается, тем меньше остаётся от него самого. И чем меньше остаётся его личности, тем больше он ощущает пустоту. Чтобы заполнить эту пустоту, он ещё активнее старается угодить. Этот круг вращается годами, пока однажды человек не осознаёт, что живёт не свою жизнь.

Угодничество проявляется во множестве повседневных деталей. Человек соглашается слушать долгие жалобы знакомых, хотя сам мечтает о тишине. Он улыбается шутке, которая его обидела, лишь бы не портить атмосферу. Он берётся за проекты, которые не интересны, но «так надо». Он жертвует сном, отдыхом, временем, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Его день расписан не его собственными желаниями, а чужими запросами. И когда он наконец остаётся один, он чувствует только усталость и пустоту.

Самое страшное, что угодник часто даже не осознаёт своего состояния. Ему кажется, что он просто хороший человек, заботливый друг, внимательный партнёр, ответственный сотрудник. Он гордится тем, что всегда готов помочь, что никогда не отказывает. Но за этой гордостью прячется скрытое чувство жертвы. В глубине души угодник обижен на мир, потому что его усилия редко возвращаются тем же теплом, которое он отдаёт. Он не понимает, почему другие пользуются его добротой, но не дают взамен столько же. Он ощущает несправедливость, но не решается признаться в этом даже себе, ведь признание разрушило бы образ «хорошего человека».

Так формируется двойная жизнь угодника. Снаружи – улыбка, помощь, отзывчивость. Внутри – усталость, обида, ощущение бессилия. Этот внутренний конфликт разрушает личность изнутри, потому что невозможно бесконечно подавлять свои чувства ради чужих ожиданий. Постепенно угодник начинает терять радость, энтузиазм, способность мечтать. Его жизнь превращается в выполнение бесконечного списка «надо».

Именно поэтому важно рассмотреть этот образ жизни честно и без иллюзий. Угодничество не делает человека счастливым. Оно лишь создаёт иллюзию гармонии, в которой человек жертвует собой ради мнимого одобрения. Но настоящая ценность и уважение не рождаются из постоянного отказа от себя. Настоящее уважение приходит только тогда, когда человек имеет смелость быть собой, говорить правду и строить отношения на равных.

Жизнь в режиме угодника – это жизнь, в которой чужие интересы неизменно оказываются выше собственных. Это жизнь в постоянном напряжении, в бесконечном поиске одобрения, в страхе сделать что-то «не так». Это жизнь в тени, где собственное «я» растворяется в ожиданиях других. Но самое важное – это жизнь, которую можно изменить. Осознание того, как она выглядит изнутри, – первый шаг к тому, чтобы перестать угождать и вернуть себе право быть собой.

Глава 2. Корни угождения: детство, воспитание и травмы

История угодничества редко начинается во взрослом возрасте. Чаще всего её истоки уходят в раннее детство, когда ребёнок впервые сталкивается с миром требований, правил и ожиданий. Именно в этом возрасте формируется основа отношения к самому себе, к другим людям и к миру в целом. Там, где взрослый человек видит банальные «правила хорошего поведения», ребёнок переживает целый спектр чувств, учится распознавать, что нужно делать, чтобы быть принятым, и чего нельзя, чтобы не лишиться родительской любви. Эти первые уроки становятся фундаментом, на котором строится вся дальнейшая жизнь.

Ребёнок приходит в мир как чистый лист. Он ещё не знает, что такое «надо» и «не надо», «правильно» и «неправильно». Для него важно одно – близость и любовь родителей или тех, кто о нём заботится. В этом возрасте потребность в принятии – это не просто психологическая роскошь, а вопрос выживания. Без тепла, заботы и одобрения взрослого ребёнок не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому он быстро учится подстраиваться. Если улыбка вызывает ответную улыбку, он улыбается чаще. Если плач привлекает внимание, он плачет. А если определённое поведение вызывает раздражение или холодность родителей, он старается его избегать. Так постепенно формируется неосознанное убеждение: чтобы получить любовь, нужно соответствовать.

Семья – это первая школа угодничества. В ней ребёнок осваивает язык «правильного поведения». Если родители часто хвалят его только за достижения, он начинает воспринимать любовь как награду за результат. Он усваивает мысль: «Я достоин любви, только если я что-то сделал хорошо». Такое условное принятие превращается в постоянную гонку за одобрением. Даже во взрослом возрасте человек будет стараться оправдывать ожидания других, словно сдавая бесконечный экзамен на право быть любимым.

Немалую роль играет и стиль воспитания. Если ребёнка часто критикуют, он учится бояться ошибок. Критика может быть открытой – в форме жёстких замечаний и наказаний, или скрытой – в форме недовольных взглядов, тяжёлого молчания, тонких уколов сарказма. В любом случае послание одно: «Ты недостаточно хорош». Чтобы компенсировать это ощущение, ребёнок начинает усердно стараться быть «правильным». Он подавляет свои желания, чтобы соответствовать. Он отказывается от свободы ради одобрения. Постепенно эта стратегия закрепляется и становится привычным образом поведения.

Школа усиливает этот сценарий. Здесь ребёнок сталкивается с системой, где важнее соответствовать общим правилам, чем быть собой. Хорошая успеваемость, послушание, дисциплина становятся мерилом ценности. Отличник – любимец учителей, «правильный» ученик получает больше внимания, похвалы, привилегий. А тот, кто проявляет слишком много индивидуальности, оказывается под давлением. Школьная среда быстро обучает: чтобы не выделяться и быть «своим», нужно соответствовать коллективным ожиданиям. В результате многие дети начинают воспринимать угодничество как норму и даже как необходимое условие для выживания в обществе.

Особенно сильный след оставляют травматические переживания. Если ребёнок рос в семье, где любовь родителей была непостоянной или зависела от их настроения, он учился угадывать эти настроения, словно сканируя пространство. Такие дети становятся чуткими наблюдателями: они улавливают тон голоса, выражение лица, малейшие изменения в поведении взрослых. Их выживание зависело от способности быстро адаптироваться и предугадывать, что нужно сделать, чтобы избежать конфликта или наказания. Эта гиперчуткость остаётся с ними на всю жизнь, превращая их во взрослых, которые постоянно анализируют окружающих и стараются подстроиться под каждого.

Похвала тоже может быть двусмысленной. Когда ребёнка хвалят только за достижения – за пятёрку, за порядок в комнате, за вежливость – он учится связывать собственную ценность с действиями. Но если похвала сопровождается принятием независимо от результата, у ребёнка формируется здоровое ощущение: «Я ценен просто так, независимо от того, что делаю». Именно баланс похвалы и безусловного принятия определяет, станет ли ребёнок в будущем свободным в проявлениях или превратится в вечного исполнителя чужих ожиданий.

Родительские сценарии играют здесь ключевую роль. Угодник часто вырастает в семьях, где ребёнок был «хорошим» по необходимости. Например, если родители были заняты собственными проблемами, ребёнок учился быть удобным, чтобы не доставлять хлопот. Если в семье царили конфликты, он мог взять на себя роль миротворца, стараясь сгладить напряжение. Если кто-то из родителей был эмоционально нестабилен, ребёнок учился угадывать его настроение, чтобы избежать гнева. Так закладывался сценарий, по которому угождение становилось способом выживания и получения хоть крупицы тепла.

Со временем эта внутренняя установка становится настолько привычной, что человек перестаёт замечать её. Он уже не думает о том, что «надо» угодить. Он просто делает это автоматически, потому что иначе ему кажется, что любовь и принятие исчезнут. Даже во взрослом возрасте он ощущает ту же детскую тревогу: если он скажет «нет», если проявит своё мнение, то его отвергнут, лишат внимания или бросят. И хотя он давно уже не ребёнок и мир изменился, внутренний сценарий продолжает работать, словно застрявшая пластинка.

История угодничества всегда о том, как человек в детстве научился зарабатывать любовь. Кто-то делал это хорошими оценками, кто-то – послушанием, кто-то – заботой о младших братьях и сёстрах, кто-то – чрезмерной вежливостью. В основе всего лежала одна идея: «Если я не буду стараться, меня не полюбят». Эта идея укореняется так глубоко, что превращается в основу личности.

Взрослея, человек может забыть подробности своего детства, но внутреннее ощущение условности любви остаётся. Оно проявляется в работе, где он старается быть идеальным сотрудником. В отношениях, где он терпит больше, чем должен. В дружбе, где он постоянно помогает, даже если сам нуждается в помощи. Его жизнь превращается в бесконечное служение чужим ожиданиям, и корни этого служения всегда уходят в детские годы.

Осознавая это, можно увидеть: угождение – не врождённое качество, а выученная стратегия. Оно возникло из необходимости быть любимым, выжить, заслужить внимание. Оно было единственным возможным выбором маленького ребёнка. Но то, что когда-то помогало выжить, во взрослой жизни превращается в оковы. И лишь осознание этих корней даёт шанс изменить сценарий. Ведь если любовь в детстве была условной, это не значит, что вся жизнь должна строиться на том же условии.

Жизнь угодника – это повторение старого детского урока: «Сначала сделай, потом получишь любовь». Но настоящая зрелость начинается с понимания, что любовь не нужно заслуживать. Она существует тогда, когда мы есть, такими, какие мы есть. И путь к свободе – это путь к возвращению этой истины.

Глава 3. Психология страха: чего мы боимся, когда не угождаем

В основе угождения лежит не только желание понравиться, но и глубокий, почти первобытный страх. Это не поверхностное беспокойство, которое можно отогнать словами «не бери в голову», а укоренившееся чувство, уходящее в самую суть человеческой природы. Человек – социальное существо, и его выживание тысячелетиями зависело от того, будет ли он принят племенем или окажется изгнанным. Отвержение для древнего человека означало реальную угрозу жизни, и этот страх до сих пор живёт в каждом из нас, только в иных формах. Когда мы стараемся угодить, мы на самом деле пытаемся защититься от опасности, которая ощущается внутренне как смертельная, хотя внешне она может выглядеть всего лишь как чья-то недовольная реакция или резкое слово.

Страх быть отвергнутым – один из самых сильных страхов, которые управляют поведением угодника. Ему кажется, что если он позволит себе несогласие или проявит собственное мнение, то люди отвернутся, оставят его одного, перестанут любить. Это ощущение одиночества пугает до такой степени, что человек готов отказаться от себя, лишь бы сохранить иллюзию связи. Он подавляет собственные желания, прячет чувства, проглатывает слова, старается быть таким, каким его хотят видеть. И всё это лишь для того, чтобы не испытать мучительное чувство отвержения, даже если оно существует только в его воображении.

Наряду с этим существует страх быть покинутым. Угодник часто воспринимает близкие отношения как что-то условное: если он не будет удобным, если не оправдает ожиданий, его оставят. Такой человек может оставаться в токсичных отношениях, терпеть унижения или холодность, лишь бы не остаться один. Его внутренний сценарий звучит так: «Лучше быть рядом хоть как-то, чем не быть рядом вообще». И именно страх потерять связь удерживает его от честного поведения и искренних слов. Он словно боится, что любое «нет» превратится в катастрофу, которая разрушит его мир.

Не менее разрушителен и страх осуждения. Угодник живёт так, будто за ним постоянно наблюдают тысячи глаз. Каждый его поступок проходит внутреннюю цензуру: «А что скажут? А как это будет воспринято? А вдруг меня сочтут плохим человеком?» Даже там, где никто не думает осуждать, угодник уже слышит голоса воображаемых критиков. Внутренний судья становится суровее любых реальных людей, превращая жизнь в бесконечный процесс самооценки и контроля. В результате человек перестаёт быть собой и начинает существовать так, чтобы соответствовать даже не реальным, а вымышленным ожиданиям.

Страх – это мощный формирователь поведения. Он заставляет угодника соглашаться, когда он хочет отказаться, улыбаться, когда хочется заплакать, помогать, когда нет сил, говорить «да», когда душа кричит «нет». Каждый шаг, каждое слово становятся не свободным выбором, а защитной реакцией. Поведение человека формируется не его желаниями, а его боязнью последствий. Он не выбирает, что ему близко и важно, он выбирает то, что кажется безопасным, даже если эта безопасность иллюзорна.

На глубинном уровне страх угодника связан с представлением о собственной ценности. Он убеждён, что сам по себе он недостаточен. Что его нельзя любить просто так, без причины. Что для того, чтобы быть принятым, нужно что-то делать, соответствовать, подстраиваться. Поэтому каждый раз, когда он думает о том, чтобы поступить по-своему, внутри поднимается волна тревоги: «А вдруг этого окажется мало? А вдруг меня отвергнут?» Этот страх настолько силён, что перекрывает доступ к внутренней свободе.

Внутренний мир угодника напоминает пространство, где царит невидимый контролёр. Этот контролёр постоянно задаёт одни и те же вопросы: «Ты точно понравишься? Ты не разочаруешь? Ты не сделаешь глупость? Ты не обидишь? Ты не испортишь отношения?» Под влиянием этого внутреннего голоса угодник становится сверхбдительным, он предугадывает реакции других, заглядывает в их лица, пытается читать их мысли. Он как актёр, который бесконечно репетирует каждую сцену, стараясь не допустить ни малейшей ошибки, ведь ошибка, как ему кажется, может стоить любви и принятия.

Страх, которым управляет угодник, имеет и телесные проявления. Когда он думает о возможном отказе, его тело напрягается, дыхание становится поверхностным, сердце бьётся быстрее. Даже простая мысль о том, чтобы сказать «нет», вызывает дискомфорт, сравнимый с угрозой опасности. И именно этот дискомфорт удерживает человека в привычных рамках, не позволяя ему делать шаг к свободе.

Можно сказать, что жизнь угодника – это жизнь, построенная вокруг избегания страха. Но в этом и кроется парадокс: избегая страха, он никогда от него не избавляется. Наоборот, каждый раз, когда он уступает, страх только укрепляется. Каждое «да», сказанное против своей воли, подтверждает внутреннюю установку, что быть собой опасно. Каждый отказ от собственных желаний становится доказательством того, что правда внутри него не имеет права на существование.

Таким образом, психология страха превращается в невидимую клетку. Она ограничивает свободу, и самое страшное – человек сам становится её сторожем. Он сам держит себя в узких рамках, он сам запрещает себе быть собой, он сам заставляет себя угождать, чтобы избежать мнимой угрозы. И пока страх остаётся главным управителем, человек будет жить чужой жизнью, жертвуя своим настоящим ради иллюзии безопасности.

Но если посмотреть на этот страх честно, можно заметить, что он не имеет той силы, которую мы ему приписываем. Отвержение не убивает, покинутость не означает конца, осуждение не делает человека плохим. Всё это лишь проекции, тени прошлого, застывшие в сознании с детства. Взрослый человек уже не зависит от чужого одобрения так, как зависел ребёнок, но пока он живёт в режиме угодника, он этого не видит. Его жизнь управляется старыми страхами, которые давно потеряли реальную основу.

Понимание того, что угождение – это всего лишь реакция на страх, открывает возможность перемен. Ведь если страх – это не объективная реальность, а внутренний сценарий, значит, его можно переписать. Но для этого нужно научиться смотреть в глаза этому страху, а не убегать от него. Нужно признать его силу и в то же время увидеть его иллюзорность. Только так можно освободиться от власти, которая заставляет человека снова и снова угождать другим, лишая его права быть самим собой.