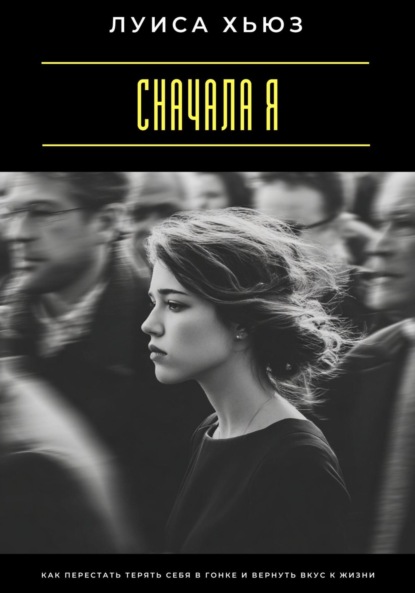

Сначала я. Как перестать терять себя в гонке и вернуть вкус к жизни

- -

- 100%

- +

Введение

Мы живем в эпоху парадоксов. Мир предлагает бесконечные возможности, но при этом всё чаще люди чувствуют внутреннюю пустоту. Технологии позволяют мгновенно связываться друг с другом, и всё же ощущение одиночества становится хроническим спутником миллионов. Мы стали жить быстрее, успеваем больше, достигаем целей с невероятной скоростью, но ощущение смысла, как будто, ускользает сквозь пальцы. В этой гонке за успехом, признанием, стабильностью и «нормальностью» всё чаще исчезает тот, кто должен был быть в центре – сам человек. Мы теряем себя не резко и не вдруг, а тихо, почти незаметно. Каждый день – по капле. Утром мы просыпаемся и думаем не о том, как хочется жить, а о том, что нужно успеть. Мы учимся соответствовать, быть удобными, избегать лишних вопросов. Мы строим жизнь, в которой есть всё: работа, семья, планирование, бюджеты, отчёты, покупки, задачи, но нет самого главного – живого «я». Не пустого отражения ожиданий других, не отголоска чужих установок, не набора ролей, а именно настоящего, чувствующего, думающего, выбирающего человека.

Почему именно сейчас эта книга стала необходимой? Потому что уровень внутреннего кризиса, охватывающего людей по всему миру, достиг той точки, когда молчание становится предательством себя. Мы больше не можем позволить себе игнорировать тревожные сигналы – бессонницу, эмоциональное выгорание, апатию, отчуждённость, приступы тревоги, раздражение без причины, ощущение, что мы живём чужую жизнь. Мы не можем больше отмахиваться от зова внутри, который почти шепчет, почти не слышен, но упрямо требует одного: «Остановись. Посмотри. Где ты? Куда ты идешь? И зачем тебе всё это?» Мы вросли в свои обязанности, как в старую одежду. Мы привыкли быть нужными, полезными, функциональными. Мы научились закрывать рот, когда хочется сказать «нет». Мы стали мастерами компромиссов, экспертами по самообману, художниками, рисующими улыбку поверх усталости. Но за всем этим внешним фасадом с годами выцветает внутренняя суть.

Потеря себя – не громкое событие, а череда мелких уступок. Сначала ты выбираешь не отдых, а ещё один звонок. Потом соглашаешься на «ничего страшного», когда снова переступаешь свои границы. Потом смеешься, когда хочется плакать, и говоришь «всё нормально», когда внутри рушится мир. Сначала ты откладываешь мечты, потом забываешь, что они у тебя были. Постепенно ты превращаешься в функцию – исполнитель, контролёр, опора, помощник, и всё меньше остаётся в тебе просто человека. Ты уже не слышишь, чего хочешь. Ты уже не знаешь, кто ты. Ты просыпаешься и сразу ныряешь в поток задач, обязательств, ожиданий – и день за днём проживаешь не свою жизнь, а чей-то сценарий.

В какой-то момент наступает внутренняя тишина, и эта тишина не умиротворяющая, а страшная. Тишина, в которой нет ответов. Потому что ты уже давно не задаешь себе вопросов. Потому что ты уже давно забыл, как это – слушать себя. Эта книга начинается именно здесь – в этой точке молчания, растерянности, утраты. Но она не о том, чтобы обвинить тебя в том, что ты когда-то свернул не туда. Нет. Она о другом – о честности. О том, как важно признать: да, я потерял контакт с собой. Да, я забыл, что значит жить по-настоящему. Но я хочу это вернуть. Я больше не готов быть только функцией, ролью, маской. Я хочу снова быть собой. И не просто быть, а жить.

Жизнь не о том, чтобы бесконечно подстраиваться. Не о том, чтобы терпеть. Не о том, чтобы быть всем для всех, забыв про себя. Жизнь дана тебе не за тем, чтобы заслуживать любовь, прятать уязвимость и отказываться от мечты. Эта книга – о возвращении. О том, как снова встать в центр своей жизни. Не эгоистично, не с вызовом, а с уважением. С заботой. С внутренним согласием на то, чтобы быть собой – живым, чувствующим, несовершенным, настоящим. Это книга о разрешении: разрешить себе отдыхать. Разрешить себе выбирать. Разрешить себе не знать. Разрешить себе быть. Потому что ты не должен быть продуктивным, чтобы быть ценным. Ты не обязан быть идеальным, чтобы быть любимым. Ты не обязан быть кем-то другим, чтобы быть достойным. Достаточно быть собой. И этого – уже достаточно.

Может быть, ты держал эту боль в себе годами. Может быть, ты забыл, каково это – чувствовать. Может быть, тебе кажется, что поздно что-то менять. Но позволь сказать: не поздно. Пока ты жив, у тебя есть шанс. Пока ты читаешь эти строки, ты уже на пути домой – к себе. Я не обещаю быстрых решений. Не предложу универсальных рецептов. Я не буду говорить, что путь будет лёгким. Но я обещаю: он будет настоящим. Потому что ты достоин быть в своей жизни не статистом, не зрителем, не дублёром, а главным героем. Этой книгой я протягиваю тебе руку. Не для того, чтобы вести, а чтобы напомнить – ты не один. Ты не сломан. Ты не потерян. Ты просто устал. И ты можешь вернуться. Ты имеешь право на это.

Здесь не будет лозунгов. Здесь будет правда. Иногда болезненная, иногда освобождающая. Здесь будет разговор – откровенный, человеческий, уважительный. Ты не обязан соглашаться со всем. Но если хотя бы один абзац в этой книге откликнется внутри – это уже будет началом перемен. Я не пишу для идеального читателя. Я пишу для живого человека – для тебя. Со всеми сомнениями, страхами, мечтами и тишиной внутри. Я пишу, потому что знаю: ты можешь больше. Потому что верю: в тебе есть сила. Потому что чувствую: ты давно ищешь ответ. И, возможно, он ближе, чем ты думаешь.

Спасибо, что открыл эту книгу. Спасибо, что дал себе шанс. Спасибо, что остался. Прочитав это введение, ты сделал первый шаг. Остальное – не спеши. Возьми с собой терпение, любопытство и честность. Мы не торопимся. Мы возвращаемся. К себе. Начнём?

Глава 1. Привычка быть удобным: как мы теряем себя с детства

Мы рождаемся свободными. В каждом ребёнке живёт искренняя спонтанность, неподдельное желание исследовать мир, кричать, когда хочется кричать, смеяться, когда смех переполняет изнутри, плакать, когда боль становится невыносимой. Дети в самом начале своей жизни не знают, что значит быть неудобным. Они просто существуют – естественные, настоящие, без фильтров и без страха перед тем, что кто-то подумает. Но постепенно общество, семья, школа начинают вносить свои коррективы. Нам дают понять, что быть собой – не всегда безопасно. Мы слышим слова, которые кажутся простыми, но оставляют след на всю жизнь: «Не кричи», «Сядь смирно», «Будь хорошим мальчиком», «Будь послушной девочкой». Эти фразы звучат не как злой умысел, а как забота, воспитание, но в действительности они формируют в нас привычку заглушать собственные импульсы ради комфорта окружающих. Так зарождается первая трещина между «я настоящий» и «я удобный».

Ребёнок быстро усваивает: чтобы получить любовь, внимание и признание, нужно соответствовать. Нужно не спорить, не выделяться слишком ярко, не раздражать взрослых своими «неудобными» проявлениями. Мы начинаем жить по формуле: если я делаю так, как хотят от меня, меня хвалят, гладят по голове, говорят, что я хороший. Если же я проявляю себя по-своему, меня ждёт наказание, холод, осуждение, молчаливое отстранение. Этот опыт проникает так глубоко, что со временем мы даже перестаём осознавать, где наше подлинное желание, а где лишь привычка угадывать чужие ожидания.

В школе это превращается в новый уровень адаптации. Там важно не только слушаться взрослых, но и вписываться в коллектив. Нельзя слишком отличаться, потому что отличающихся быстро отторгают. Нужно быть «как все», чтобы не стать мишенью для насмешек. И снова мы учимся прятать свою уникальность. Кто-то талантлив в рисовании, но откладывает кисти, потому что родители считают это пустой тратой времени. Кто-то мечтает танцевать, но слышит в ответ: «Сначала учёба, потом развлечения». Кто-то хочет молчать и быть в одиночестве, но его заставляют идти в шумную компанию, потому что «так правильно». Мы всё глубже закапываем свои подлинные импульсы, потому что слишком страшно оказаться отвергнутым, нелюбимым, осмеянным.

Эта привычка быть удобным закрепляется годами. Мы становимся мастерами приспособления. Мы угадываем настроение родителей, чтобы избежать ссор. Мы заранее знаем, что учитель ждёт от ответа, и повторяем именно это, даже если думаем иначе. Мы изучаем, что приносит похвалу, и стараемся именно это демонстрировать, заглушая всё остальное. Со временем мы перестаём задавать себе главный вопрос: «А чего хочу я?» Мы думаем только о том, как вписаться в систему, как не разрушить чужие ожидания. Мы растём с иллюзией, что любовь нужно заслужить, что ценность приходит только тогда, когда мы удобны и соответствуем правилам.

Самое опасное в этой привычке – её незаметность. Она кажется естественной, ведь мы вырастаем в обществе, где «быть удобным» подаётся как добродетель. Мы слышим: «Смотри, какой он послушный», и это воспринимается как похвала. Мы наблюдаем, как людей, которые выражают протест или идут своим путём, называют трудными, проблемными, непослушными. И внутри нас формируется простая логика: если я хочу быть принятым, если я хочу быть любимым, я должен быть тихим, послушным, предсказуемым. Так незаметно умирает спонтанность, затухает искра, исчезает смелость.

Эти детские уроки мы переносим во взрослую жизнь. Мы соглашаемся на работу, которая не приносит радости, потому что так «надёжно». Мы остаёмся в отношениях, где нет уважения, потому что так «надо». Мы улыбаемся, когда внутри нас буря. Мы берём на себя больше, чем можем вынести, потому что страшно сказать «нет». Мы превращаемся в тех самых «удобных людей», которых легко использовать, которые не спорят, которые всегда готовы уступить. И чем больше мы отказываемся от себя ради других, тем сильнее нарастает внутри пустота.

Человек, привыкший быть удобным, редко осознаёт, насколько глубоко это проникло в его жизнь. Он может объяснять свои поступки рационально: «Так лучше для всех», «Не хочу конфликтов», «Это мелочь, зачем спорить». Но внутри копится усталость. Потому что каждый раз, когда мы говорим «да» другим, предавая себя, внутри нас звучит тихое «нет». И это «нет» постепенно разрушает нас. Оно накапливается в виде раздражения, которое мы не понимаем. В виде усталости, которую не может снять даже отдых. В виде ощущения, что мы живём чужую жизнь.

Важно понять: привычка быть удобным формируется не потому, что мы плохие или слабые. Она возникает как способ выживания. Ребёнок не может позволить себе потерять любовь родителей. Подросток не может выдержать изоляции от группы. Взрослый боится разрушить стабильность семьи или работы. Мы выбираем удобство не потому, что это наш подлинный выбор, а потому что когда-то это было единственным способом сохранить связь и безопасность. Но если в детстве эта стратегия помогала нам выжить, то во взрослой жизни она крадёт у нас саму возможность жить.

Чтобы выйти из этой ловушки, важно впервые честно взглянуть на себя. Спросить: где я отказался от себя ради того, чтобы быть удобным? В каких моментах я смеялся, когда хотелось плакать? В каких ситуациях я соглашался, когда внутри кричал «нет»? Где я поставил чужие желания выше своих? И что я потерял в этой бесконечной привычке подстраиваться? Ответы могут быть болезненными, но именно в них начинается возвращение. Потому что, признавая правду, мы впервые перестаём играть чужую роль.

Мы все когда-то были детьми, которые хотели только одного – быть собой и при этом быть любимыми. И возможно, именно это сочетание – быть настоящим и при этом любимым – стало для нас невозможным. Мы выбрали любовь ценой подлинности. Но сейчас у нас есть возможность вернуть утраченное. Научиться снова быть живым. Понять, что любовь к себе и уважение к своим желаниям – не роскошь, а право. И перестать строить свою жизнь на страхе быть неудобным.

Потому что, в конечном счёте, мир не выигрывает от того, что мы всё время молчим. Мир не становится богаче, когда мы прячем свои таланты. Мир не становится счастливее, когда мы живём не своей жизнью. Мир становится лучше только тогда, когда каждый из нас позволяет себе быть собой – даже если это кому-то неудобно. И если мы хотим вернуть вкус к жизни, то первый шаг – перестать быть удобными для всех, кроме себя.

Глава 2. Жить по чужим сценариям: как мы усваиваем не свои цели

С раннего детства мы оказываемся в мире, где сценарии уже написаны задолго до нашего рождения. Родители, семья, общество, школа, культура, религия – каждый из этих факторов словно невидимый режиссёр, который ставит спектакль нашей жизни, распределяя роли, прописывая реплики, указывая, когда выходить на сцену и когда смиренно молчать за кулисами. Мы входим в этот спектакль ещё до того, как успели осознать, что можно написать свою собственную пьесу. И именно поэтому для многих людей жизнь превращается в исполнение чужих планов, в бесконечное следование правилам, которые мы никогда не выбирали сами.

Сначала это кажется естественным. Ребёнок копирует своих родителей, усваивает их привычки, взгляды, слова. Если в семье ценят материальный достаток, ребёнку внушают, что успех измеряется деньгами. Если в доме постоянно говорят о значении карьеры, то в сознании формируется идея: только через профессию можно стать значимым человеком. Если же в семье превалирует страх, ребёнок растёт с убеждением, что жизнь – это череда опасностей, и главная цель – выжить, а не развиваться. Мы впитываем эти установки так глубоко, что позже начинаем считать их своими собственными желаниями.

Когда мы подрастаем, на нас начинают влиять не только родители, но и общество. Существует целый набор так называемых «нормальностей», которые навязываются как универсальная истина. Нормально окончить школу, поступить в университет, найти престижную работу, построить семью, приобрести жильё, рожать детей, расти по карьерной лестнице, заботиться о статусе и стабильности. Эти шаги кажутся настолько очевидными, что мы редко останавливаемся, чтобы спросить себя: а хочу ли я именно этого? Мы идём по проторённой дороге, потому что так принято. Потому что иначе мы рискуем услышать: «Ты странный», «Ты не такой, как все», «Ты живёшь неправильно».

Именно в этот момент начинается утрата себя. Когда человек перестаёт задавать себе вопрос «чего я хочу?» и заменяет его на «чего от меня ждут?», он уже перестаёт быть автором своей жизни. Он становится исполнителем, актёром, которого учили следовать сценарию, но не писателем, способным создавать новый текст. Это особенно заметно в тех сферах, которые касаются выбора профессии и личной жизни. Сколько людей тратят годы на обучение, которое никогда их не вдохновляло, потому что так хотели родители. Сколько людей вступают в отношения и даже создают семьи только потому, что «пора» или «так надо». Сколько людей откладывают свои истинные увлечения, потому что они не приносят признания или финансового результата, и в итоге задыхаются от внутреннего несоответствия.

Проблема чужих сценариев в том, что они часто маскируются под заботу и благоразумие. Родители могут говорить: «Мы хотим для тебя только лучшего». Общество транслирует: «Вот так живут все успешные люди». Но за этой заботой и нормами скрывается невидимый контроль, подчинение личности общему шаблону. Внутренний голос начинает звучать всё тише, пока не замолкает вовсе. Мы перестаём мечтать свободно, потому что любое желание проходит строгую цензуру: «А это нормально?», «А что подумают люди?», «А как это скажется на моём статусе?»

С годами такое существование приводит к состоянию глубокой неудовлетворённости. Человек может достичь всего, что предписано сценарием: диплома, работы, семьи, стабильного дохода. Но внутри он ощущает пустоту. Это та самая пустота, которая возникает, когда цели были не его. Можно всю жизнь стремиться к карьерному росту, но если в глубине души ты хотел творить искусство, никакие должности не принесут радости. Можно построить семью, но если ты сделал это только потому, что «так нужно», а не потому, что хотел разделить жизнь с конкретным человеком, брак превратится в тюрьму. Можно покупать всё новые вещи, но если они никогда не были твоей целью, они не принесут ощущение наполненности.

Почему мы так легко соглашаемся жить чужими сценариями? Потому что они обещают безопасность. Следуя шаблону, мы чувствуем себя частью большинства, а значит, уменьшаем риск быть отвергнутыми. Чужие сценарии создают иллюзию контроля: если я делаю всё «как надо», значит, я в безопасности, я не подвергаю себя лишней боли. Но за эту безопасность мы платим слишком дорогую цену – своей подлинностью, своей внутренней свободой. Мы становимся чужими сами себе.

Самое печальное, что чужие сценарии не исчезают с возрастом. Наоборот, с годами они обрастают всё новыми слоями. Родительские установки превращаются в собственный внутренний голос. Мы начинаем сами говорить себе то, что когда-то слышали от других: «Это не для тебя», «Так не делают», «Нужно думать о будущем». Мы становимся собственными тюремщиками. Даже если внешне никто нас больше не ограничивает, внутри мы носим систему цензуры, которая не позволяет услышать свои настоящие желания.

Именно поэтому так важно научиться различать: где в моей жизни мои собственные цели, а где – усвоенные, навязанные, чужие. Это процесс, требующий смелости. Он может разрушить привычные опоры, ведь вдруг оказывается, что многое из того, что мы считали «правильным», было лишь копией чужих ожиданий. Но именно в этом разрушении рождается свобода. Свобода сказать: я больше не обязан играть роль, которую мне прописали. Я могу переписать сценарий. Я могу выйти со сцены, где всю жизнь произносил чужие реплики, и создать собственную историю.

Жить по чужим сценариям – значит потерять вкус к жизни, ведь чужая роль никогда не принесёт удовлетворения. Но распознав это, мы получаем шанс вернуть себе авторство. Мы можем начать слушать себя, задавать честные вопросы, пробовать, ошибаться, искать свой путь. И, возможно, он будет не таким, каким его ожидали родители, общество или друзья. Возможно, он покажется странным или нелогичным. Но если он будет настоящим, если он будет твоим, то именно в нём будет подлинное счастье и сила.

Глава 3. Гонка на выживание: жизнь на автопилоте

Современная жизнь всё больше напоминает бесконечный марафон, в котором нет ни финишной линии, ни пауз для передышки. Мы просыпаемся под звук будильника, который словно напоминает нам: «Беги». И мы начинаем этот забег ещё до того, как успели вдохнуть утренний воздух, почувствовать себя живыми. Сразу после пробуждения нас накрывает поток мыслей о делах, которые нужно сделать, о сообщениях, на которые надо ответить, о задачах, которые ждут решения. Мы встаём и почти автоматически запускаем день, будто нажатая кнопка переводит нас в режим машины, выполняющей инструкции. Так мы постепенно перестаём быть живыми людьми и превращаемся в механизм, который работает без остановки.

Жизнь на автопилоте начинается с мелочей. Мы едим не потому, что чувствуем голод, а потому что наступило время завтрака или ужина. Мы идём на работу не потому, что хотим туда идти, а потому что «так положено». Мы общаемся с людьми, механически подбирая фразы, не замечая их реакций и даже не слушая по-настоящему. Мы выполняем действия, не вкладывая в них присутствия, не ощущая их ценности. В итоге проходит день, неделя, месяц, и мы с удивлением обнаруживаем, что не можем вспомнить, чем он был наполнен. Всё сливается в одну непрерывную ленту обязанностей, где нет ни радости, ни глубины, ни осмысленности.

Многозадачность стала нашим привычным способом существования. Мы научились делать сразу несколько дел: отвечать на письма и одновременно разговаривать по телефону, смотреть на экран и в то же время пытаться думать о списке покупок, вести машину и прокручивать в голове завтрашние задачи. Мы гордимся тем, что умеем совмещать, будто это показатель эффективности и успеха. Но в действительности многозадачность крадёт у нас самое ценное – способность быть здесь и сейчас. Ведь когда внимание рассеяно, мы не живём ни в одном из моментов полностью. Мы только мельком касаемся каждого, не погружаясь никуда целиком. Это похоже на то, как если бы человек пытался одновременно слушать несколько мелодий: вместо музыки получится лишь шум.

Стресс становится неизбежным спутником такой жизни. Мы подгоняем себя, словно боимся, что если остановимся хотя бы на минуту, то проиграем. Мы меряем свою ценность количеством выполненных задач, закрытых проектов, достигнутых целей. Внутри нас постепенно формируется установка: я ценен только тогда, когда делаю, а не когда просто существую. Мы боимся остановиться, потому что в этой остановке нам придётся встретиться с собой. А встретиться с собой страшно, ведь там может оказаться усталость, пустота, невыраженные чувства, неудовлетворённость. Проще продолжать бежать, чем признать, что гонка не приносит счастья.

Но чем быстрее мы бежим, тем сильнее отдаляемся от себя. Мы теряем контакт с собственным телом, перестаём слышать его сигналы. Усталость воспринимается как слабость, которую нужно преодолеть. Боль замалчивается таблеткой, вместо того чтобы услышать её как предупреждение. Желания тела – отдых, движение, прикосновения – отодвигаются на потом, потому что «сейчас некогда». Душа тоже оказывается в тени. Мы перестаём задаваться вопросом «а что я хочу на самом деле?» и заменяем его бесконечным «что я должен успеть?». Так формируется жизнь на автопилоте: вместо подлинного выбора остаётся только реагирование на внешние обстоятельства.

Особенность жизни в гонке заключается в том, что она становится нормой. Мы начинаем воспринимать постоянную спешку как естественное состояние. Мы уже не удивляемся, что едим на ходу, что проводим больше времени с экраном, чем с близкими, что ложимся спать с чувством недоделанных дел. Мы перестаём замечать, что потеряли способность радоваться простым вещам – вкусу еды, прогулке, разговору. Автопилот не даёт места наслаждению, потому что он настроен только на выживание. В нём нет пространства для радости, есть только движение вперёд, без остановки.

Жизнь на автопилоте похоже на движение в поезде, окна которого закрашены. Мы мчимся вперёд, но не видим ни пейзажей, ни дороги, ни самого направления. Мы можем даже не знать, куда едем, но продолжаем нестись с той же скоростью, потому что так привыкли. И однажды мы просыпаемся и понимаем, что потеряли годы, не заметив, как они прошли. Самое страшное, что в этой гонке мы теряем не только время, но и себя. Потому что человек не может жить, не ощущая жизни. Он может существовать, работать, достигать целей, но внутри него пустота будет расти, пока не превратится в пропасть.

Выход из этого состояния начинается с осознания. Нужно признать: да, я живу на автопилоте. Да, я превратил свою жизнь в гонку на выживание. Это признание может быть болезненным, потому что оно вскрывает правду, которую мы старались не замечать. Но именно в этом признании появляется возможность изменить направление. Ведь пока мы бежим бездумно, мы лишены выбора. Когда же мы останавливаемся и замечаем себя, мы возвращаем себе силу выбирать.

Жизнь – это не бесконечная гонка, а путь, который можно пройти в собственном темпе. Но чтобы ощутить этот путь, нужно снять режим автопилота и снова научиться присутствовать в моменте. Нужно вернуть себе способность останавливаться и дышать. Нужно услышать своё тело, свои эмоции, свои желания. Нужно позволить себе не только выживать, но и жить. Потому что вкус жизни возвращается не в спешке, а в тишине. Не в многозадачности, а в сосредоточенности. Не в бесконечном «надо», а в простом «хочу».

Глава 4. Синдром отличника: когда стремление быть хорошим становится ловушкой

С самого раннего возраста многим из нас внушают, что быть хорошим ребёнком – это высшая цель, к которой нужно стремиться. Хороший ребёнок не капризничает, не спорит, всегда слушается взрослых, хорошо учится, помогает другим и старается никому не доставлять проблем. В этих словах будто нет ничего плохого, ведь они звучат как забота о воспитании, как путь к успеху и уважению. Но за этой невинной маской скрывается целый мир внутренних противоречий, которые потом превращаются в тяжёлый груз во взрослой жизни. Так возникает синдром отличника – состояние, в котором человек всё время живёт в ожидании оценки, ищет подтверждения своей ценности извне и боится сделать хоть малейшую ошибку, потому что ошибка для него равна потере любви.

Синдром отличника формируется там, где ребёнка любят не за то, что он есть, а за то, что он делает. Когда похвала звучит только за хорошие оценки, за аккуратное поведение, за соответствие ожиданиям. Когда любое проявление «инаковости» воспринимается как бунт и наказывается холодом, критикой или отвержением. Тогда в сознании ребёнка закрепляется простая формула: «Чтобы меня любили, я должен быть идеальным». Эта формула проникает так глубоко, что позже человек перестаёт разделять себя и свои достижения. Он начинает верить, что его ценность измеряется исключительно результатами.