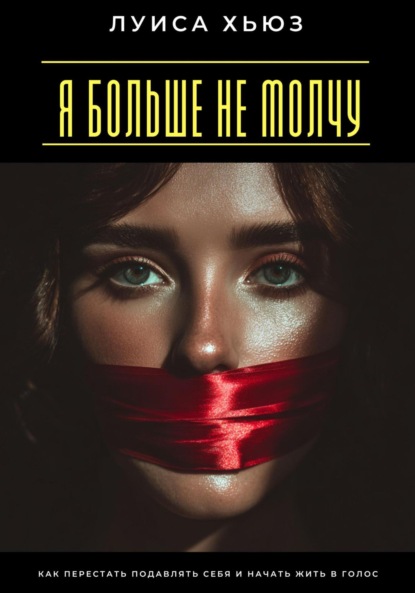

Я больше не молчу. Как перестать подавлять себя и начать жить в голос

- -

- 100%

- +

ВВЕДЕНИЕ

Иногда тишина кажется безопаснее любого звука. В ней можно спрятаться от осуждения, от вопросов, от боли, которая всегда подступает ближе, когда начинаешь говорить. Мы живём в мире, где молчание часто принимают за силу, за выдержку, за мудрость. Но чаще всего – это просто страх. Страх быть непонятой. Страх показаться слабой. Страх разрушить хрупкое равновесие, на котором держится привычный порядок вещей. Мы молчим, потому что когда-то узнали: слово может стать причиной отвержения, а откровенность – поводом для стыда. И вот так постепенно мы учимся не говорить, даже тогда, когда внутри нас бушует буря.

Жить в голос – значит осмелиться быть собой. Не громко, не вызывающе, а честно. Это когда больше не прячешься за выдуманные маски, не прячешь боль под вежливую улыбку, не проглатываешь слова, которые застревают в горле, оставляя тяжесть. Это не о внешней громкости – это о внутренней правде. О праве на собственное «да» и собственное «нет». О праве быть услышанной, даже если тебя не хотят слушать. О том, чтобы перестать быть собственным цензором.

Каждый человек хотя бы раз в жизни чувствовал, как трудно произнести что-то простое, но искреннее. Например, сказать: «Мне больно». Или: «Мне страшно». Или просто: «Я устала». Казалось бы, что может быть проще слов? Но иногда именно они становятся непроходимой стеной. Мы тянемся к ним, но внутри будто кто-то шепчет: «Не надо. Это сделает только хуже. Потерпи. Улыбнись. Всё само пройдёт». И мы верим этому шепоту, потому что он звучит знакомо. Он напоминает голоса из детства – родительские, учительские, голоса тех, кто когда-то объяснил, что эмоции нужно держать под контролем, что настоящие взрослые не плачут, что чувства – это слабость. И, не заметив, мы становимся теми, кто боится самого себя.

Когда человек перестаёт говорить, он не перестаёт чувствовать. Эмоции не исчезают, если их не называть. Они просто находят другие пути. Иногда через бессонницу, через постоянное напряжение в теле, через хроническую усталость, которая не уходит даже после отдыха. Иногда – через раздражительность или апатию. Иногда – через болезни, которые врачи не могут объяснить до конца. Тело говорит тем, что не может сказать душа. И чем дольше мы молчим, тем громче оно кричит.

В моей практике я часто встречала людей, которые приходят не с вопросом «что мне делать», а с тихим признанием: «Я не могу больше молчать». У кого-то за этим стоят годы жизни в чужих ожиданиях, у кого-то – разрушенные отношения, у кого-то – усталость от собственной доброжелательности, ставшей ловушкой. Они рассказывают, как боялись разочаровать, как привыкли соглашаться, как пытались быть хорошими. А потом однажды наступал момент, когда внутри что-то ломалось – не громко, а будто тихо трескалась стеклянная поверхность. Сначала – почти незаметно, потом – всё сильнее. И человек вдруг осознавал: он больше не может жить так, как раньше.

Жить в голос – это не о том, чтобы постоянно говорить. Это о внутреннем разрешении быть. Это путь, на котором нужно снова научиться слышать себя. Потому что прежде чем сказать миру «я», нужно хотя бы раз услышать это «я» внутри. И это, пожалуй, самое трудное – отличить собственный голос от шума чужих мнений, от внутреннего критика, от навязанных образов, кем ты должна быть. Мы часто путаем тишину с покоем, но настоящая тишина – это не отсутствие звуков, а присутствие себя.

Когда-то давно я встретила женщину, которая прожила почти сорок лет в браке, где не было скандалов, не было криков, но не было и живого общения. Она рассказывала, что всегда старалась быть «удобной»: не спорить, не вызывать раздражения, не требовать внимания. Она думала, что этим сохраняет семью. Но в какой-то момент поняла, что рядом с ней живёт человек, который не знает, кто она. И страшнее всего было не то, что он не знал её – а то, что она и сама давно себя не знала. Когда я спросила, что изменило её, она ответила: «Я однажды услышала, как мой внук сказал своей матери – моей дочери – “Я не буду говорить, потому что всё равно никто не слушает”. И я поняла, что передаю дальше ту же тишину, в которой жила всю жизнь».

Эта фраза осталась со мной навсегда. Мы часто думаем, что наше молчание защищает других, но на самом деле оно продолжает цепочку немоты, в которой целые поколения учатся не выражать себя. Мы молчим, чтобы сохранить мир, а в итоге теряем мир внутри.

Жить в голос – значит научиться быть в контакте с собой. Не только с чувствами, но и с желаниями, мечтами, границами. Это не мгновенное решение, а процесс. Иногда мучительный, иногда вдохновляющий, но всегда – честный. Когда человек впервые позволяет себе сказать правду – пусть дрожащим голосом, пусть со слезами – в нём рождается новая сила. Не та, что кричит, а та, что просто есть. Та, что остаётся с тобой, когда слова заканчиваются.

Многие из нас привыкли измерять силу количеством выдержанных ситуаций. Но настоящая сила – в умении не терпеть, а выбирать. Не сжимать губы, а произносить то, что важно. Не избегать боли, а позволять себе чувствовать. Слова не делают нас слабыми, они возвращают нам самих себя. Потому что, произнося, мы признаём. А признание – это первый шаг к свободе.

Я вспоминаю женщину, которая рассказывала, как после долгих лет замалчивания своего недовольства однажды не выдержала и сказала мужу: «Мне плохо, когда ты меня не слышишь». Она ожидала, что он рассердится, начнёт спорить, но он просто замолчал. И через некоторое время спросил: «Почему ты раньше не говорила?» Ей тогда стало страшно и одновременно легко. Потому что впервые за годы рядом с ней был не образ мужа, а живой человек. Их разговор длился часами, и впервые за всё время она не чувствовала одиночества. Не потому, что он изменился. А потому, что она позволила себе быть.

Молчание часто кажется благородным – как будто оно помогает сохранить мир, но этот мир часто оказывается фикцией, иллюзией стабильности. Под внешним спокойствием накапливается напряжение, которое рано или поздно выходит наружу – через обиды, раздражение, холодность. И тогда люди удивляются, почему отношения рушатся «вдруг», хотя на самом деле они долгое время медленно разрушались в тишине.

Жить в голос – значит не бояться звучать по-разному. Иногда тихо, иногда громко, иногда срываясь на плач. Это путь, где уместны ошибки, где можно споткнуться, запнуться, начать заново. Потому что жизнь – это не безупречная речь, а последовательность попыток быть честной с собой.

Порой, когда ты начинаешь говорить, тебя не слышат. И это больно. Но эта боль честнее, чем ложное спокойствие молчания. Потому что, даже если тебя не услышали, ты сама себя услышала. И это уже не ничто. Это начало возвращения.

Я верю, что в каждом человеке живёт голос, который ждал момента, чтобы быть услышанным. Голос, который знает, чего хочет, что чувствует, на что способен. Мы можем прятать его за страхами, за «нельзя», за «не время», за «другие важнее», но он не исчезает. Он ждёт. И чем дольше мы молчим, тем громче потом звучит первый крик освобождения.

Эта книга – не о том, как стать громким, не о том, как «заявить о себе миру». Она о другом – о возвращении к внутренней тишине, из которой рождается сила. О том, как научиться слышать себя, чтобы однажды сказать миру не «я тоже», а «я – есть».

Если ты читаешь эти строки, значит, где-то в тебе уже есть готовность перестать молчать. Возможно, пока ещё робкая, неуверенная, но уже настоящая. И это достаточно. Мы начнём с малого – с честности. С того, чтобы просто признать: «Я больше не хочу жить в тишине». С этого признания начинается путь.

Глава 1. Тишина, в которой теряешь себя

Есть особая форма одиночества – та, которая рождается не из отсутствия людей, а из отсутствия собственного голоса. Это состояние, когда вокруг может быть кто угодно – семья, друзья, коллеги – а внутри всё равно пусто, как будто ты смотришь на жизнь через толстое стекло. Ты вроде бы присутствуешь, реагируешь, улыбаешься в нужные моменты, поддерживаешь разговор, но чувствуешь, что это не совсем ты. Как будто роль проживает жизнь за тебя, а ты просто наблюдаешь, стараясь не нарушить сценарий.

Это состояние приходит не сразу. Оно вырастает из детства – из первых ситуаций, когда ты что-то сказал, а тебе ответили: «Не выдумывай», «Не кричи», «Не будь таким чувствительным». Из первых уроков, когда на твои ошибки посмотрели не как на часть пути, а как на повод для стыда. Из тех вечеров, когда ты хотел поделиться болью, но чувствовал, что лучше промолчать, чтобы не расстроить маму или не вызвать раздражение отца. Мы учились не чувствовать, чтобы быть принятыми. Учились быть удобными, чтобы выжить.

Молчание стало языком любви – и защиты. Ребёнок быстро понимает: если я тихий, если не спорю, если улыбаюсь, когда мне больно, то меня оставляют в покое. А это кажется спасением. И вот так, шаг за шагом, формируется внутренняя стратегия выживания: не будь лишним, не мешай, не говори. Каждое невысказанное слово оседает где-то внутри, превращаясь в привычку проглатывать себя.

Сначала ты просто не говоришь о чём-то важном, потом начинаешь не говорить вообще. И даже когда хочется сказать – не можешь. Слова будто застревают в горле, и вместо звука рождается ком – тяжёлый, давящий, который невозможно проглотить, но и выпустить тоже. И ты улыбаешься. Привычно. Автоматически. Потому что так безопаснее.

Я помню женщину, которую консультировала несколько лет назад. Ей было сорок два. Внешне – пример гармонии: благополучная семья, двое детей, стабильная работа, дом, который пахнет корицей и свежим хлебом. Но глаза – будто застыли. Она говорила ровным голосом, как будто всё в порядке, и только иногда, когда пауза становилась слишком длинной, её дыхание чуть сбивалось. «Я не знаю, кто я», – сказала она однажды, тихо, словно боялась потревожить собственную тишину. – «Я так долго старалась быть правильной, что потеряла голос. Когда дети плачут, я молчу, чтобы не показать раздражение. Когда муж груб, я молчу, потому что не хочу конфликта. Когда подруга делится радостью, я улыбаюсь, даже если мне тяжело. А потом, когда остаюсь одна, мне становится страшно – потому что я не знаю, что чувствую. Я просто не чувствую ничего».

Эта история – не исключение, а скорее зеркало, в которое смотрятся тысячи женщин и мужчин. Быть удобным – значит существовать в рамках чужих ожиданий, подстраиваться под ритм, который задают другие. Это кажется проявлением любви, заботы, уважения. Но внутри это медленно убивает. Потому что каждый раз, когда ты молчишь о важном, кусочек тебя исчезает. Не сразу – по чуть-чуть, незаметно. Сначала ты отказываешь себе в мелочах: «ничего страшного», «главное, чтобы всем было хорошо». Потом перестаёшь понимать, чего хочешь. А затем – просто перестаёшь хотеть.

Молчание создаёт иллюзию гармонии, но это не мир, это тишина перед бурей. Внутри копится напряжение, обиды, невыраженные чувства, пока однажды они не вырываются наружу – не в виде слов, а в виде болезни, усталости, равнодушия. Психологи называют это подавлением эмоций, но на уровне жизни это ощущается как постепенная потеря себя.

Когда ты не говоришь – ты не исчезаешь сразу. Ты просто начинаешь жить как будто на полтона тише. Меньше радости, меньше страсти, меньше боли – всё ровно, спокойно, безопасно. Но вместе с этим исчезает и вкус жизни. Парадокс в том, что чем больше мы стараемся не чувствовать боль, тем меньше способны чувствовать радость. Эмоции не выбирают: если ты перекрыл поток боли, ты перекрыл поток всего.

Я вспоминаю одну сцену из детства. Мне было лет десять, и я пришла домой после школы, где кто-то из одноклассников сказал что-то обидное. Я хотела рассказать об этом маме, но она устало махнула рукой: «Не обращай внимания, не драматизируй». И тогда я впервые решила, что, наверное, мои чувства – это что-то лишнее. С тех пор я училась не «драматизировать». Училась молчать. И лишь много лет спустя поняла, что именно в тот день я потеряла часть своего голоса.

Каждый из нас проходит этот момент – свой. Для кого-то это первая несправедливость, которую мы проглотили. Для кого-то – момент, когда нас не выслушали. Для кого-то – когда нас высмеяли. С этого начинается история внутренней тишины. Она кажется привычной, даже естественной, потому что вокруг слишком много таких же людей. Мир полон тех, кто держит внутри слова, которые могли бы изменить всё, если бы были сказаны.

Но сказать – страшно. Потому что слова делают реальным то, что раньше можно было отрицать. Сказать «мне больно» – значит признать, что ты уязвим. Сказать «я хочу» – значит взять на себя ответственность. Сказать «я не согласен» – значит рискнуть быть отвергнутым. И мы выбираем молчание, чтобы сохранить иллюзию безопасности. Только вот тишина не спасает. Она просто делает боль тихой, но не меньшей.

Вспоминаю мужчину, который всю жизнь был «надёжным». Он не спорил, не жаловался, всегда помогал, всегда поддерживал. Его любили за уравновешенность, за спокойствие. Но однажды, когда умерла его мать, он вдруг сорвался – не на кого-то, а просто на жизнь. «Я понял, что не жил, – говорил он. – Я просто делал всё правильно. Я никого не подвёл, но и себя тоже не спас». Эта фраза – квинтэссенция жизни «удобного человека».

Мы часто путаем доброту с самопожертвованием, миролюбие – с молчанием, терпение – с отказом от себя. Но между этим пропасть. Быть добрым – не значит быть безмолвным. Быть терпеливым – не значит быть безмолвным. Молчание может быть актом насилия над собой, даже если выглядит внешне спокойным.

Иногда я задаю своим клиентам вопрос: «Когда вы в последний раз говорили “нет” – честно, спокойно, без оправданий?» И чаще всего они не могут вспомнить. Потому что слово «нет» стало синонимом эгоизма, а «да» – знаком любви. Мы научились говорить «да» не потому, что хотим, а потому что боимся потерять одобрение. И в этом постоянном «да» теряем самих себя.

Парадокс в том, что мир действительно любит удобных. Им легко управлять, их удобно хвалить, ими можно восхищаться – пока они не начинают говорить. Когда удобный человек вдруг обретает голос, окружающим становится неуютно. Ведь он перестаёт выполнять привычную функцию – быть фоном. И тогда его могут назвать сложным, эгоистичным, неблагодарным. Но на самом деле это просто человек, который наконец перестал быть фоном собственной жизни.

Есть момент, когда молчание перестаёт быть добродетелью. Это момент, когда ты начинаешь слышать, как в тебе звучит несказанное. Оно напоминает тихий гул под сердцем, лёгкое давление в груди, смутное чувство, что всё вроде бы хорошо, но почему-то нет воздуха. Это не депрессия – это заглушенная жизнь.

Жить в голос – не значит кричать. Это значит позволить себе звучать, даже если звук дрожит. Когда ты впервые произносишь слова, которые долго держала внутри, ты чувствуешь, как будто из груди выходит что-то тяжёлое, старое, с застарелыми корнями. Это не боль – это освобождение.

Я помню разговор с девушкой, которая всю жизнь старалась быть «солнечной». Её знали как ту, кто всегда улыбается, кто поддержит, кто не жалуется. Она говорила: «Если я покажу, что мне плохо, я всех разочарую». Но внутри была усталость, почти физическая. И однажды, когда она всё-таки заплакала при друзьях, реакция была неожиданной. Никто не отвернулся, никто не обвинил. Напротив – её обняли. И тогда она сказала: «Мне казалось, что если я покажу слабость, меня бросят. А оказалось, что именно слабость сделала меня ближе».

Мы боимся говорить, потому что боимся потерять связь. Но именно молчание эту связь и разрушает. В отношениях, в семье, в дружбе, в работе – везде. Потому что без честности нет контакта. Есть только роли.

И чем дольше ты живёшь в роли, тем труднее вспомнить, кем был. Но голос не умирает. Он ждёт. Ждёт, когда ты перестанешь подстраиваться, когда усталость от собственного молчания станет сильнее страха. Тогда слова приходят сами. Не всегда красиво, не всегда мягко. Иногда – с болью, иногда – с рыданиями. Но это и есть начало возвращения.

Когда человек впервые позволяет себе сказать правду – хотя бы себе – он делает шаг к свободе. Потому что молчание не защищает, оно только скрывает. А свобода – это не отсутствие страха, а способность говорить, несмотря на него.

В тишине можно потерять себя, но именно в ней можно себя и найти – если перестать убегать. Если позволить тишине стать не тюрьмой, а пространством, где рождается голос. И когда этот голос наконец прозвучит, пусть даже шёпотом, ты поймёшь: он был с тобой всегда. Просто ты слишком долго слушал других.

Теперь – пора услышать себя.

Глава 2. Улыбка вместо слёз

Иногда улыбка становится бронёй, такой тонкой и прозрачной, что со стороны кажется – человек светится, полон радости, в его жизни всё гармонично. Только если задержать взгляд чуть дольше, если увидеть не уголки губ, а глаза, можно заметить: в этой улыбке есть тень. Тень усталости, одиночества, подавленного крика. Мы научились улыбаться не потому, что счастливы, а потому что не знаем, как иначе. Мы улыбаемся, чтобы не тревожить других, чтобы не показывать слабость, чтобы не разрушать иллюзию благополучия, в которую вложено слишком много сил. Мы улыбаемся, потому что когда-то поняли: плачущий человек вызывает тревогу, а улыбающийся – доверие. И мы выбрали доверие. Даже ценой правды.

Когда мы улыбаемся, пряча боль, внутри нас будто включается невидимый механизм, который перекраивает реальность. Он говорит: «Всё не так плохо», «Другим ещё хуже», «Надо быть благодарным», «Не раскисай». Эти фразы звучат как поддержка, но в действительности они становятся инструментом подавления. Ведь когда боль не признаётся, она не исчезает. Она просто ищет другое русло, другую форму выражения. Иногда через хроническую усталость, иногда через раздражение, иногда через ощущение внутренней пустоты, когда вроде бы всё в порядке, но радости нет.

Есть женщины, которые живут с улыбкой, похожей на грим. Они могут готовить ужин, встречать гостей, работать, смеяться, обсуждать новости, но в моменты тишины чувствуют, как что-то внутри ноет, глухо, без слов. Они не плачут – просто закрывают глаза, чтобы никто не увидел, как боль слегка вздрагивает под поверхностью спокойствия. Я помню одну такую женщину. Она приходила на консультацию и всегда начинала с фразы: «У меня всё нормально». Произносила это с лёгкой улыбкой, будто извиняясь за беспокойство. Но в какой-то момент она добавила: «Знаете, я устала быть сильной». И в этих словах было всё – невыраженные слёзы, сдержанные эмоции, годы жизни в состоянии внутренней натянутой струны.

Мы живём в эпоху, где «быть позитивным» стало правилом хорошего тона. Улыбка превратилась в социальную валюту, за которую мы покупаем одобрение. Научились говорить: «Всё к лучшему», даже когда внутри всё рушится. Научились искать смысл в боли, прежде чем позволить себе почувствовать её. И этот привычный оптимизм стал не источником силы, а инструментом вытеснения. Мы боимся быть грустными, потому что грусть – это будто провал, знак, что мы «не справляемся». Но ведь грусть – не слабость. Это язык души, её способ сообщить, что что-то важно, что-то требует внимания. Когда мы не слушаем этот язык, мы начинаем терять чувствительность к себе.

Я как-то разговаривала с мужчиной, у которого умер отец. Прошло уже полгода, но он всё повторял: «Я держусь. Всё хорошо. Надо быть сильным». Он говорил это с улыбкой, но в какой-то момент его голос дрогнул. «Я просто не могу позволить себе сломаться, – сказал он. – Если я заплачу, кто поддержит маму? Кто будет собирать всех? Кто останется опорой?» Я спросила: «А кто будет поддерживать тебя?» Он молчал долго, потом ответил: «Я не знаю». В этом признании было больше правды, чем во всех его улыбках за полгода. И это молчание стало началом исцеления.

Когда человек не даёт себе права на слёзы, он отказывается от части своей человечности. Ведь слёзы – это не знак поражения, а форма очищения. Это как дождь, который смывает пыль с города после долгой засухи. Без него всё превращается в серый пейзаж, где даже солнце кажется искусственным. Мы привыкли думать, что слёзы – это проявление слабости, но это ложь, которую мы усвоили ещё в детстве, когда взрослые говорили: «Не плачь, будь умницей». Плачущего ребёнка торопили остановиться, утешали словами, в которых звучала тревога: «Тише, тише, всё хорошо». Но в этих утешениях было не принятие, а страх. Страх перед проявлением боли. И мы выросли с этим страхом. Мы боимся не своих слёз – мы боимся реакции других на них.

Токсичный позитив – это когда свет перестаёт быть исцеляющим и становится ослепляющим. Когда слова «всё будет хорошо» звучат не как поддержка, а как приказ. Когда вместо того, чтобы выслушать, нас торопят «думать позитивно». Но душа не подчиняется приказам. Ей нужно пространство, где можно быть настоящей – со всеми трещинами, со всем несовершенством. Позитив без признания боли – это как краска на треснувшей стене. Она не укрепляет, она только скрывает трещины.

Я помню женщину, которая пережила измену. Её подруги говорили: «Не грусти, он не стоил тебя, радуйся, что всё позади». И она старалась – ходила в спортзал, работала, фотографировалась с улыбкой. Но каждый вечер возвращалась домой и чувствовала, как всё внутри ломается. «Мне кажется, я не имею права быть несчастной, – сказала она однажды. – Все ждут, что я уже отпустила, а я просто не могу». И в тот момент, когда она перестала притворяться, впервые смогла по-настоящему выдохнуть.

Мы часто забываем, что настоящая сила не в том, чтобы не чувствовать, а в том, чтобы выдержать то, что чувствуешь. Настоящий позитив – это не отрицание боли, а вера, что за ней есть жизнь. Но чтобы эта вера была настоящей, нужно сначала прожить боль. Нужно позволить себе плакать, не объясняя, не оправдываясь, не анализируя. Просто быть в этом.

Однажды на тренинге женщина призналась: «Я не умею плакать». Её глаза были сухими, но в голосе слышалось напряжение. Мы молчали. И вдруг по её щеке скатилась одна, почти незаметная слеза. Она испугалась, попыталась улыбнуться. А потом – словно прорвало. И когда она закончила, сказала: «Я думала, если заплачу, меня размоет. А оказалось, что я наконец почувствовала, что жива».

Мы боимся, что если откроем двери своей боли, нас захлестнёт волна. Но на самом деле эта волна несёт нас к себе. Подавленные чувства не исчезают. Они ждут, пока мы перестанем притворяться. Пока перестанем улыбаться, когда хочется кричать. Пока перестанем изображать, что всё в порядке. И когда этот момент наступает, боль перестаёт быть врагом. Она становится учителем.

В моей жизни был период, когда я сама жила под маской вечного «всё хорошо». Казалось, если признаться в усталости, мир рухнет. Люди привыкли видеть меня сильной, и я боялась, что правда отпугнёт их. Я улыбалась, даже когда задыхалась от одиночества. И только когда однажды ночью, не выдержав, заплакала в полной темноте, я почувствовала не слабость, а облегчение. Слёзы не уничтожили меня – они вернули дыхание.

Мы все носим улыбки, за которыми прячутся истории. Кто-то улыбается, потому что не хочет тревожить близких. Кто-то – потому что не знает, как иначе. Кто-то – потому что боится, что если перестанет, то больше никогда не соберётся. Но в этой маске есть усталость. И однажды она становится невыносимой. Тогда улыбка начинает болеть.

Мир не рухнет, если ты перестанешь улыбаться. Люди не отвернутся, если ты скажешь, что тебе тяжело. Настоящие останутся, а случайные – уйдут. Но самое главное – ты сама останешься с собой. Потому что, перестав скрывать боль, ты перестанешь скрывать и себя.

Боль не нужно красить в яркие цвета. Её нужно прожить. И тогда за ней – не пустота, а покой. Настоящий, тихий, глубокий. Без фальши. Без усилий. И в этом покое уже не нужно будет притворяться. Улыбка вернётся – но не как маска, а как отражение внутреннего света. Того, который появляется, когда ты наконец перестаёшь бояться своей тьмы.

Глава 3. Мир важнее меня

Есть особый тип женщин – тех, кого с детства учили быть хорошими. Они не спорят, не повышают голос, не причиняют неудобств, не требуют слишком многого, всегда готовы помочь, всегда улыбаются, даже если внутри всё болит. Их жизнь похожа на аккуратно заправленную кровать: всё на своих местах, всё чисто, красиво, правильно. Только запах – не живой, а выветрившийся. Потому что в этой правильности нет дыхания. В этой тишине нет себя.

Синдром хорошей девочки – это не просто поведенческая установка. Это способ существования, выстроенный на страхе, что любовь нужно заслужить. Девочку с детства хвалят за послушание: «Какая ты у нас умница, тихая, аккуратная, не доставляешь хлопот». Её гладят по голове, когда она делится игрушками, уступает место, молчит, когда хочется возразить. Она быстро понимает: чтобы тебя любили, нужно быть удобной. Чтобы быть нужной, нужно жертвовать. Чтобы быть принятой, нужно подстраиваться. И тогда рождается внутренняя формула: мир важнее меня.