Христианство. Его термины, символы и атрибуты

- -

- 100%

- +

Анафема

Анафема (греч.

Ангелы

Как посланники Бога ангелы являются посредниками между небом и землей. Это промежуточные существа, которые неподвластны земным законам времени и пространства, их тела не из плоти и крови. В Новом Завете ангелы служат Иисусу Христу и Его Церкви: возвещают и славят рождение Спасителя, служат Ему после искушения в пустыне, возвещают Его воскресение и вознесение, являются апостолам, имеют быть участниками будущего Страшного Суда и проч. Об ангелах говорит в своих речах Спаситель, о них пишут в своих писаниях апостолы. Согласно христианскому учению, ангелы в иерархии стоят ближек человеку, чем к Богу. В «Откровении» Иоанна ангел является евангелисту и показывает «святый» город Иерусалим «приготовленный как невеста». Иоанн падает на колени, чтобы поклониться ангелу, но ангел говорит: «Не делай сего; ибо я сослужитель тебе, и братьям твоим.

На основании ветхо и новозаветных Писаний установлено разделение ангелов на три иерархии с подразделением каждой из них на три лика.

Высшая иерархия: Серафимы, Херувимы, Престолы.

Средняя иерархия: Господства, Силы, Власти.

Низшая иерархия: Начала, Архангелы (см. ниже) и Ангелы.

Икона, изображающая 3 иерархии ангелов. Обратите внимание чем ниже иерархия, тем «человечнее» образы ангелов.

Серафимы – (ангелы, особо приближенные к престолу Бога и его прославляющие) часто изображаются с шестью крыльями, на которых могут быть глаза. А вот херувимов (ангелоподобных существ стражей) пророк Иезекииль в своём видении описывает так: это человекоподобные существа с четырьмя крыльями (два подняты вверх и касаются друг друга, а два опущены вниз и закрывают тело), четырьмя ногами, подобным бычьим, но сверкающими, «как блестящая медь», четырьмя руками под каждым из четырёх крыльев и четырьмя лицами: человека и льва (с правой стороны), быка и орла (с левой)(Иез.1:5).

Впрочем, кроме ангелов, есть еще и аггелы – это ангелы падшие, отложившиеся к Сатане во время его бунта против Бога, и для того чтобы отличить их истинных ангелов, они хоть и пишутся так же как ангелы, но без титла над буквой «н», и потому именуются аггелами.

Анна Святая

Легендарная жена св. Иоакима и мать Девы Марии, которую она родила после 20-летнего бесплодия. О почитании ее впервые упоминается в IV в. у Григория Ниссийского и Епифания, но в VIII в. оно уже делается почти всеобщим. Полагают, что останки ее были в 710 г. перевезены из Палестины в Константинополь. Римская церковь празднует ее память 26 июля, греческая – 9/22 декабря. В честь св. Анны образовалось Братство ее имени, которое, кажется, уже существовало в XIII в., но в эпоху Реформации было вновь организовано иезуитами; в него принимались лишь те, которые выказали себя истинными католиками. Орден этот в некоторых местах Германии просуществовал до 1803 г. и впоследствии снова был восстановлен в Баварии и католической Швейцарии. Только во время богослужения анненские братья носят официальные знаки своей принадлежности к ордену.

Символическим атрибутом св. Анны является раскрытая книга –

Антидор

Антидор (от греч. anti – вместо и dwron – дар; букв. – вместодарие) – так называются раздаваемые народу в конце литургии части той просфоры, из которой на проскомидии вынимается агнец. Возникновение обычая раздавать антидоры относят к тому времени, когда исчезла древняя, первоначальная практика приобщать всех присутствующих на литургии. Первое по древности свидетельство этого рода встречается в правилах 9-го Камнетского собора в Галлии (VII в.).

В Восточной церкви упоминания об антидорах появляются не ранее XI в. По современной практике, опирающейся на постановление Номоканона, при недостаточности для антидора той просфоры, из которой вынимается агнец, следует употреблять для него просфору в честь Богородицы. По требованию «Кормчей», антидор должен быть вкушаем в церкви; его нельзя давать неверным или находящимся под епитимией.

Антиминс

Антиминс (antiminsios) – букв. «вместопрестолие». Это – четырехугольный, из льняной или шелковой материи плат, на котором изображается положение Христа во гроб; по углам помещается изображение четырех евангелистов, а на верхней стороне вшиваются частицы мощей. Антиминс, как и престол, освящается архиереем.

Антиминс кладется на престол под евангелием, завернутый в особую пелену, называемую «плитоном». На нем совершается освящение св. Даров. В России на Московском соборе 1675 г. установлено на каждом престоле, хотя бы освященном архиереем, иметь антиминс.

Антипасха

Антипасха (греч. – напротив Пасхи) – первое воскресенье после Пасхи. Иначе называется «Фомина неделя», т. к. в этот день вспоминается явление воскресшего Иисуса Христа апостолам и уверение Фомы (см. Ин. 20; 24-29).

Антифония

Антифония (греч., антифон) – так называлось в греческой церкви попеременное пение двух хоров, разделенных на два клироса. Построение многих псалмов указывает на то, что антифональное пение существовало уже во времена иудеев. Введение его в христианскую церковь приписывается антиохийскому епископу Игнатию. В западную церковь антифональное пение введено Амвросием Миланским; более совершенной и точной обработке оно подверглось при пaпе Целестине I (422–432). При появлении в католической церкви сольного пения антифональное мало-помалу получило второстепенное значение.

Антихрист

Представление об антихристе возникло еще в первые времена христианства как понятие о посланном диаволом лице, которое должно появиться незадолго до второго пришествия Христа на землю и сосредоточить все зло, существующее на земле, для борьбы против христианской церкви. В конце концов этот посланник сатаны будет побежден вновь явившимся на землю Христом. Представление об Антихристе возникло не на еврейской, а на христианской почве, но прообразы его были и в ветхозаветной церкви, напр. в лице нечестивого Антиоха Эпифана, царя четвертой сирийско македонской династии, стремившегося склонить иудеев к язычеству и водворить «мерзость запустения» (Дан. IX, 27; XI, 31; ср. Матф. XXIV, 15). Предсказание о нем усматривается в пророчестве о Гоге и Магоге (Иезек., XXXVIII, 2; XXXIX, 1; ср. «Откровение Иоанна» XX, 8). По учению апостола Павла, это будет человек греха, но будет выдавать себя за Христа, за самого Бога (2 е к Фесс. II, 3 и след.).

Символическим числом Антихриста в «Откровении Иоанна» (ХIII, 18) было названо мистическое число 666; в числе этом церковь уже во II м в. находила указание на антихриста, руководясь числовым значением греческих или еврейских букв. Новейшие толкователи находят в числе этом имя императора Нерона (по еврейским буквам). Вследствие кровавых преследований христиан в Риме в царствование Нерона христиане привыкли смотреть на Римскую империю, в которой еще евреи видели четвертое всемирное царство, о котором говорил Даниил, как на сосредоточие всех враждебных Христу сил, а в Нероне видели олицетворение Антихриста. Сохранившееся до V века сказание повествует, что Нерон не умер и снова придет бороться против царства Мессии. Но многие придерживаются еще старейшего, встречающегося уже у Иринея объяснения посредством имени Lateinos (Latinus).

Апокалипсис

Апокалипсисом (от греч. «откровение») – называется последняя книга новозаветного канона, «Откровение св. Иоанна Богослова». Сочинение это, написанное великим евангелистом, составляет пророческий компендий всемирной и церковной истории, начиная от Неронова гонения на церковь до кончины мира.

Посредством видений Иоанну открылось предстоящее рождение Антихриста на Земле, второе пришествие Иисуса Христа, конец света, Страшный суд. В книге присутствуют символы образы, ставшие темой для многочисленных богословских толкований: Зверь из моря, всадники Апокалипсиса, вавилонская блудница, воссевшая со Зверем, Жена, облечённая в солнце и др. Цель книги – вселить в христиан стойкость в вере, приготовить их к предстоящему мученичеству, но в то же время она дает им надежду на торжество царства Мессии над всеми врагами.

Апостолы Христовы

Апостолами (от греч. посланник) называли первоначально 12 лиц, избранных Иисусом Христом для распространения Его учения. Они были постоянными спутниками и учениками И. Христа и после его смерти стали во главе христианских общин. Имена их, по Ев. Матфея (X, 2), – Симон, Петр, Андрей, Иаков (сын Зеведея), Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матвей, Иаков (сын Алфея), Леввей, прозванный Фаддеем (по Ев. Луки, вм. него Иуда Иаковлев), Симон Зилот и Иуда Искариот. Самостоятельная деятельность этих апостолов начинается со дня сошествия на них Св. Духа; первоначально она была сосредоточена в Иерусалиме, а потом апостолы стали распространять христианство и среди язычников.

Возникшие в церкви разногласия по поводу иудео-христиан и христиан из язычников были прекращены на апостольском соборе в Иерусалиме. Сведения о деятельности апостолов до 64 г. находятся в книге «Деяний Апост.». Дальнейшая судьба апостолов мало известна: ап. Павел претерпел мученическую смерть в Риме, равно как и апостол Петр; ап. Иаков, по преданию, был епископом Иерусалимским; ап. Иоанн, по единогласному преданию малоазийской церкви, действовал в Ефесе, ап. Филипп в Гиерополе. Предания о дальнейшей деятельности других апостолов имеют меньшую степень достоверности. Католическая церковь имеет особый праздник «разделения апостолов» для проповеди Евангелия разным народам (festum divisionis apostolorum), 15 июля.

Термином «апостол» именуются еще другие 70 учеников И. Христа (Лук. X, 1). Апостолами именуют также и позднейших проповедников христианства – Бонифация и Ансгария. Как в церкви православной, так и католической установлены в честь апостолов праздники, первые начала которых восходят к отдаленной христианской древности.

В православной церкви в воспоминание апостолов установлен особый пост, начинающийся с понедельника после Недели всех Святых и продолжающийся до 29 июня ст. ст. (праздн. Петра и Павла). Изображения апостолов, особенно Петра и Павла, занимают видное место в древних памятниках хр. искусства.

«Апостол»

«Апостол» – богослужебная книга греко-российской церкви, содержащая в себе деяния и послания апостольские с разделением их на зачала и главы и предназначенная для чтения в церкви при богослужении; в ней находится указатель апостольских чтений, приуроченных к дням церковного года, и другие необходимые сведения.

«Апостольские деяния»

«Апостольские деяния» – пятая книга новозаветного канона, составленная учеником ап. Павла св. Лукою. В ней рассказывается о деятельности апостолов, в частности Петра и Павла; излагаются сведения об истории церкви Христовой от Вознесения Спасителя на небо до утверждения христианства сперва в Иерусалиме, потом в Антиохии и Риме.

Апостольские мужи

Апостольские мужи – так назывались непосредственные ученики апостолов, оставившие после себя сочинения; таковы: Варнава[1], Климент Римский, Игнатий Антиохийский (Богоносец), Поликарп Смирнский, Папий Гиеропольский и Георгий. Дошедшие до нас отрывки из сочинения Папия, ученика ап. Иоанна, несомненно подлинны; сочинения же остальных Апостольских мужей критика подвергает большему или меньшему сомнению.

Апостольский символ веры

Древнейший из трех вселенских, т. е. принятых всей христианской церковью, символов или исповеданий веры (по латыни звучит как Symbolum Apostolorum). Назван апостольским он, поскольку, с одной стороны, является старейшим символом веры, а с другой стороны, как бы суммирует учение апостолов. По древнему преданию, восходящему по крайней мере к IV веку, символ этот был составлен самими апостолами в Иерусалиме, при чем каждый из апостолов внес в него свою долю. Но уже начиная с XV в. стали высказываться сомнения относительно личного составления его самими апостолами. Тем не менее, основа его несомненно очень древняя.

По русски он звучит так: «Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, Единого Его Сына, Господа нашего, Который был зачат от Духа Святого, родился от Марии Девы, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребён, сошёл в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшёл на небеса, сидит одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придёт судить живых и мертвых.

Верую в Духа Святого, Святую Вселенскую Церковь, святых общение, оставление грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь».

По своей форме он несколько отличается от Никео-Константинопольского символа веры, принятого ныне Русской Православной церковью. (см. ниже в ст. «Символ веры»)

Апостольские атрибуты

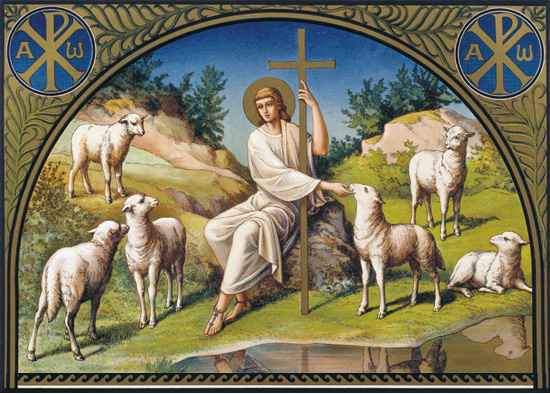

В самых ранних изображениях апостолов рисовали в виде 12 овец, стоящих по обе стороны от Христа «пастуха», или агнца Божьего.

Но к Средним векам каждый апостол обрел свои собственные символы в живописи, скульптуре и витражах. Это было необходимо, чтобы верующие могли их отличить одного от другого. Мы приводим эмблемы и символы апостолов (первоначально их было 12, к которым позже присоединились Матфий и Павел).

Андрей Первозванный (св. покровитель Шотландии) изображался с косым крестом (обычно серебряным или золотым на синем фоне, т. к. предполагали, что именно на кресте такой формы он был распят). Как и другие святые, которые были рыбаками, он в качестве эмблемы имел рыбу. Кстати, он же считается небесным покровителем России, поскольку проповедовал и на русской земле (в Скифии). По легенде еще в VIII в. мощи св. ап. Андрея были перевезены в Шотландию монахом Регулусом и помещены в кафедральный собор города, который получил своё имя в честь святого (Сент-Эндрюс) и стал церковной столицей Шотландского королевства.

А кроме России и Шотландии, андреевский крест утвердился и на ирландском, английских флагах, а затем и на флагах британских колоний и доминионов от Австралии до Канады. Затем почитание св. Андрея было перенесено и на голландскую землю, после того как жестокость испанской инквизиции и репрессии властей вынудили голландцев и евреев бежать из Испании в Нидерланды. Теперь гербом Амстердама стали два льва, которые поддерживают щит с тремя крестами св. Андрея. Почему сразу с тремя? Потому что голланцы проявили в той войне сразу три похвальных качества, которые и расшифровываются на девизе Антверпена: «Heldhaftig, vastberaden, barmhartig» («Героический, решительный, милосердный»).

Варфоломей традиционно изображается с ножом мясника, а в память о том, что с него живого сняли кожу, он также изображается с куском кожи на руке.

Иаков Старший(Зеведеев) присутствовал при самых ответственных минутах деятельности И. Христа, даже при воскрешении дочери Иаира(Мк. 5, 37 42; Лк. 8, 51 55)изображается с саблей, которой он был обезглавлен в память о том, что он был первым из казненных апостолов. Его считают покровителем паломников в Святую Землю, отчего в его изображении часто присутствуют посох, дорожная бутыль и створчатая раковина, которые в те времена часто использовались в роли ложек и небесный покровитель Испании. Согласно преданию, после мученической кончины апостола в 44 году на Святой земле, его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию и была выброшена на берег в устье реки Улья. В 813 году, как гласит церковное предание, живший в этой местности монах отшельник Пелайо, следуя за некоей путеводной звездой, обнаружил этот ковчег, с мощами, которые оставались нетленными. Позже там появится город Сантьяго де Компостела (от лат. Campus Stellae– «Место, обозначенное звездой»).

Иаков Младший (Алфееев, брат Христа) изображается с палкой, которой он был убит ударом по голове Симеоном.

Иоанн может изображаться с чашей, из которой выскальзывает змея – напоминание о легенде, что ему был подан отравленный напиток, но святому яд не причинил вреда, поскольку он перекрестил чашу.

Иуда Искариот часто изображается с кошельком (очевидно, полным сербренников); так же это должно напоминать зрителям о его предложении Марии из Вифании: не проливать на Христа миро, а проодать его за 300 денариев (Ин.12:1-8). В живописи часто изображался с желтой бородой – цвет трусости и предательства.

Иуда Фаддей изображался с булавой – символом его мученичества в Персии, посохом или с плотницким «наугольником» – намек на его профессию – а также с веслом, лодочным крюком или с кораблем – символами его миссионерских путешествий. Алебарда – также атрибут св. Иуды, который во время путешествий со Св. Симоном был ею убит.

Матфей, как апостол, также носит мешочек с деньгами, как намек на его бывшую должность мытаря (сборщика налогов) и поэтому он считается покровителем банкиров и бухгалтеров. Иногда он также имеет при себе плотницкие линейку и «наугольник»; или же предметы своего мученичества – пику, топор палача или алебарду. В XV–XVII вв. часто был изображаем с топором, положенным на пику.

Матфия выбрали апостолом после предательства и самоубийства Иуды Искариота. Его эмблемой является боевой топор, которым он был убит, и открытая книга.

Павел часто изображается как невысокий человек с лысоватой спереди головой и длинной бородой. Иногда с книгой, в знак того вклада, который он внес в мировую проповедь христианства. Главной его эмблемой является сабля, которой он был обезглавлен и которая так же служит напоминанием о его словах, обращенных к христианам – вооружить себя «саблей духа». Павел является святым покровителем проповедников.

Петр несет при себе меч, в память о том, что он отсек ухо раба в Гефсиманском саду. Среди других эмблем – рыба и петух, в знак предвидения Христа на Тайной вечере: «истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.»(Мк. 14:30; Лк. 22:34). Петух также и символ его раскаяния и его службы в качестве первого папы.

Главным его символом является перевернутый крест и два перекрещенных ключа, поскольку Христос вручил ему «ключи в царствие небесное».

Симон иногда изображается с рыбой в одной руке, что содержит намек на его род занятий, а также с пилой – предметом его мученичества в Персии.

Фома – небесный покровитель каменщиков и архитекторов; его символом служит плотницкий инструмент «наугольник». Так же он порой несет копье, которым был пронзен. Однако чаще всего он смотрит на свои пальцы и проверяет ими раны Христа.

Филипп часто изображается с Тау-образным крестом, поскольку полагают, что он был повешен на высоком столбе. Также его символом служит корзина с хлебами – в память о том, что он некогда помог Христу накормить пять тысяч человек пятью хлебами.

Апостольские мужи

Так называемые непосредственные ученики апостолов, оставившие после себя сочинения; таковы: Варнава[1], Климент Римский, Игнатий Антиохийский (Богоносец), Поликарп Смирнский, Папий Гиеропольский и Георгий. Дошедшие до нас отрывки из сочинения Папия, ученика ап. Иоанна, несомненно подлинны; сочинения же остальных Апостольских мужей критика подвергает большему или меньшему сомнению. Оспаривают также послание Поликарпа Смирнского к финикийцам и послания Игнатия Антиохийского. Напротив, некоторые из патрологов защищают их подлинность. Как бы то ни было, Игнатий, прозванный Богоносцем проявил неоспоримое мужество перед лицом имперских палачей и был зверски растерзан львами на арене цирка, за что оба льва составляют неотъемлемую принадлежность его икон.

Апракос

Апракос – так называется сборник евангельских чтений, выписанных из четвероевангелия, с назначением на каждый праздник. Из славянских евангельских памятников А. древнее целых четвероевангелий, и поэтому они важны в лингвистическом отношении. До нас дошли памятники из числа А., принадлежащие XI столетию; есть даже такие, которые, по всей вероятности, мы можем отнести к Х веку, хотя они и не носят пометки, когда именно, кем и где были написаны.

Артос

Артос – всецелая просфора. Так называется большой раскрашенный и позолоченный хлеб, по краям которого пишется полный стих «Христос воскресе» и проч., а в середине изображается либо крест, либо Воскресение Христово.

В течение Светлой Недели он помещается в церкви на налое перед иконостасом, обносится с ежедневным крестным ходом вокруг церкви, а в субботу на Святой Неделе окропляется святой водой и распределяется между верующими.

Армагеддон

Согласно Библии, Армагеддон – место предполагаемого сбора сил Сатаны для решающего сражения его с Богом. В более широком смысле – символ последней битвы добра и зла, котораязавершится окончательной победой Христа и Страшным судом, на котором определится посмертная судьба всех воскресших людей: непрощенные грешники отправятся в ад; спасенные будут жить в «небесном граде Иерусалиме». Подробнее см. Антихрист, Апокалипсис, Страшный суд.

Холм Мегиддо – популярное место экскурсий туристов,

посещающих Израиль

Полагают, что само слово «Армагеддон» образовано от названия холма Мегиддо, на севере Израиля, расположенной в 10 километрах от города Афула. Там же находится одноименный израильский кибуц (сельское поселение – В.Ю.). С этим местом связаны многие важные исторические сражения библейских времён.

Артофор