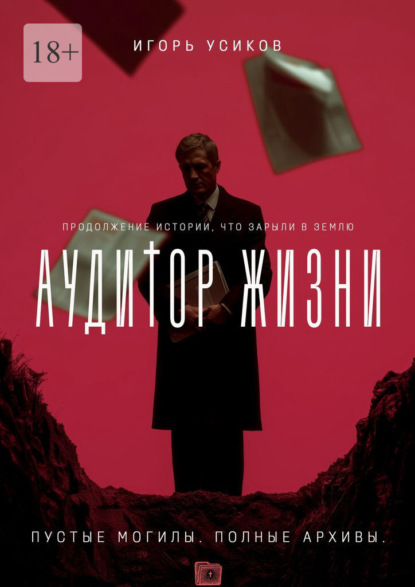

Аудитор жизни. Пустые могилы. Полные архивы

- -

- 100%

- +

Иллюстратор Игорь Усиков

© Игорь Усиков, 2025

© Игорь Усиков, иллюстрации, 2025

ISBN 978-5-0068-5141-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Город, который не хотел умирать

«Там, где кончается порядок, начинается произвол.»– Шарль МонтескьеИногда тишина звучит громче, чем выстрел.

Особенно в городе, который слишком долго притворялся живым.

Серебровск не умер – он притих, как зверь, спрятавшийся в развалинах собственного логова. Пульс шёл ровно, как на приборе реанимации: ток проходит, но жизни нет. После арестов и исчезновений прежних хозяев власть испарилась, как спирт, оставив тяжёлый запах страха и формальдегида.

Улицы жили по инерции. Мэрия работала, но не управляла. Бумаги ходили, но ничего не решали. Даже траур стал формой жизни.

Над этим городом снова поднимался дым – густой, сизый, терпкий. Труба Степного крематория вонзалась в небо, как шприц в старую вену. Снова жгли, снова отчитывались, снова молчали. Но в этом дыме было что-то другое – тревожное, лишённое привычного запаха. Словно пламя пожирало не тела, а следы. Те, кто знал Серебровск изнутри, понимали: в нём началась новая война. Без выстрелов, без лозунгов, без героев. Война за пустоту.

Где-то на холме, в особняке с видом на кладбище, человек по имени Борис Демидович Григорьев – для всех просто Жора – сидел у окна и слушал, как гулко стучит сердце его империи праха. Когда-то он правил ею, как фараон подземным царством. Теперь чувствовал: его власть тает, как пепел на ветру.

Что-то менялось в городе. Что-то – или кто-то – вычищал следы. И даже урны стали пустыми.

В это время внизу, между могильных рядов, медленно шёл мужчина в тёмном пальто. Юрий Аверин. Бывший аудитор, бывший сын, бывший человек с биографией. Он не искал мщения – он искал доказательство, что жизнь может быть честной. Хоть где-то. Хоть в смерти. Он шёл к могиле матери, чтобы начать всё заново – не как чиновник, а как свидетель. И где-то между ними – между тем, кто торговал прахом, и тем, кто искал смысл, – появлялась новая сила.

Женщина из области. Алиса Тёплая. Холодный ум, мягкая улыбка, идеальная подпись под любой реформой. Она знала: смерть можно оптимизировать. Но не знала, что в Серебровске даже воздух сопротивляется приказам.

Город, казалось, дремал. Но это был не сон – это была пауза между вдохом и последним выдохом.

Перед тем, как начнётся главное.

Перед тем, как пустота потребует отчёта.

Глава 1. Война пустоты

– Она пустая, Борис Демидович! Абсолютно! – голос Алексея Пушкина, архивариуса Степного кладбища, дребезжал, как старая оконная рама на сквозняке в ночь, когда за ней бродит мертвец. Он стоял, словно загнанный в угол зверёк, посреди огромного кабинета Жоры, судорожно сжимая в обеих руках стандартную металлическую урну, будто та была раскалена докрасна от стыда или ужаса. Его маленькое, птичье лицо, перерезанное мелкими нервными морщинками, покрылось бисеринками пота, несмотря на царившую здесь неестественную прохладу. Пушкин, человек-мышь, с вечно напуганными глазами, привыкший к пыли архивов и тишине мёртвых, явно не выдерживал прямого солнечного света Жориной власти. Григорьев поручил ему лично отвечать за хранение урн, проводить их сверку по записям крематория и кладбища перед выдачей родственникам, а затем корректировать записи в журнале погребённых, чтобы определять участки, пригодные для продажи по схеме Жоры.

– Вот, сами гляньте! – он почти поднёс урну к лицу хозяина, демонстрируя свою невиновность с инстинктивным страхом мелкого функционера перед начальственным гневом. – Пломба цела, номер совпадает с записью… А внутри – воздух! Ничего!

Кабинет Бориса Демидовича Григорьева, которого весь Серебровск – от последнего копача до ещё недавно всесильного мэра Нептицына – знал исключительно как Жору, меньше всего походил на рабочее место директора крупного предприятия. Скорее, это была усыпальница фараона средней руки, перенесённая в неряшливые, но дорогие реалии южнорусского областного центра. Вместо стола здесь возвышался полированный до зеркального блеска гроб из красного дерева, инкрустированный перламутром – своеобразный, циничный трон, с которого Жора правил своей империей праха и наживы. Тяжёлые бархатные шторы цвета запёкшейся крови жадно поглощали скудный, подозрительный дневной свет, а воздух был густым и неподвижным, как болото, насыщенным запахами дорогого кубинского табака, дублёной кожи антикварных кресел и чего-то ещё – неуловимого, сладковатого привкуса тлена, который, казалось, исходил от самого хозяина, как его невидимый, но осязаемый нимб.

Дом Жоры – неприступной крепостью стоявший особняком на холме – возвышался над городом, а из огромного, во всю стену, окна открывался панорамный вид на его империю: бескрайнее серое море Степного кладбища. Вдалеке, как жирная запятая в предложении о смерти, в небо ленилась кирпичная труба крематория.

Жора медленно, почти нехотя, повернулся от окна. Он жил в тишине, наступающей после большой чистки: вакууме власти. После ареста мэра Нептицына и показательной порки его ближайших подельников – Курова, Иголкина, Маркова – город замер в неопределённости, как боксёр после нокдауна. Жора чувствовал этот вакуум кожей, как физическое отсутствие давления: хищнику вдруг стало легче дышать, но вокруг – чужая, настороженная пустота.

Он, старый волк, переживший девяностые, наезды банды «Копателей» и даже недавнюю московскую проверку во главе со Щедриной, готовился этот вакуум заполнить. На днях в областной газете «Южный вестник» промелькнула короткая заметка о назначении нового куратора ритуальной сферы от Министерства ЖКХ – некой Тёплой, – но Жора тогда не придал этому значения. Тихо. Без суеты. По-хозяйски. Только воздух – тот самый, который в Серебровске обычно пах гарью, сырым железом и дешёвым кофе из автоматов – вдруг стал другим: наэлектризован, нервен, как перед грозой. И труба крематория дымила уж слишком интенсивно, будто печь работала без остановки, пожирая не только тела, но и саму городскую тишину и покой.

– Пустая, говоришь? – переспросил он тихо, почти равнодушно, однако Пушкин, знавший его не первый год, почувствовал, как воздух в комнате стал ещё холоднее, плотнее, словно свинец. Голос Жоры был скрипучим, как старые ворота кладбища, но в нём всегда присутствовала сталь – ещё не до конца разъеденная ржавчиной подступающего безумия.

– Урна не бывает пустой, Лёша: либо в ней прах, либо её вообще нет. Мы торгуем вечностью, а не пустотой.

Он подошёл к гробу-столу, взял урну из трясущихся рук архивариуса. Тяжёлая сталь приятно холодила пальцы, как, бывало, всегда. Но вес… вес был неправильным, слишком лёгким. Жора, с его многолетним опытом в этом циничном бизнесе, мгновенно распознал подделку: здесь никогда не было человеческих останков.

– Какая по номеру?

– Семнадцать ноль три дробь «К», – выпалил Пушкин, вытирая пот со лба рукавом старенького, замызганного пиджака. – Запись от восемнадцатого октября. Кремация Сергеевой Анны Петровны. Родственники из другого города, должны были забрать на следующей неделе. Я решил проверить перед выдачей, как положено… А там – пусто!

Жора поставил урну на полированную крышку гроба рядом с бронзовым черепом-пепельницей. Семнадцать ноль три… Сергеева Анна Петровна… Он напряг память, прокручивая схему «ложных холмов» – «ложек». Идея родилась из дефицита и жадности – двух главных двигателей этого города, да и мира. Земли на Степном катастрофически не хватало, особенно «видовой» – у центральных аллей. Спрос рос, как на дрожжах: новые хозяева жизни хотели хоронить близких «с комфортом» и были готовы платить за достойных соседей даже после смерти.

Схема была дьявольски проста. Находилась запись о человеке, чьи родственники забирали прах в другой город или развеивали над морем – без следов в Серебровске. Верный Пушкин вносил в амбарную книгу учёта фальшивую строку: не «кремация, урна выдана», а «погребение в гробу» на конкретном, ещё свободном участке. Бригада молчаливых копальщиков насыпала аккуратный земляной холмик, ставили временную фанерную табличку с именем «покойного» – взятым из забытых записей. «Ложка» готова. Время делало остальное: вокруг появлялись настоящие могилы, земля «обхоранивалась», и участок превращался в лакомый кусок. Тогда появлялся клиент – чиновник, нувориш, бандит средней руки, – готовый выложить полмиллиона, а то и миллион. По документам участок проходил как «бесплатный, вновь выявленный незахороненный» – мол, ошиблись в учёте двадцать лет назад. А деньги шли официально – не «за землю», а за «сервис экстра-класса» через фирму-прокладку: шатёр с инфракрасными обогревателями зимой или туманными установками летом; оркестр из филармонии, игравший Шопена так фальшиво, что покойник мог бы передумать; лифт для гроба; благоустройство искусственным «швейцарским» газоном. Пыль в глаза, превращённая в строку прайса.

У «ложек» был и страховочный контур. Урны «доноров» хранились в специальном помещении крематория – на случай, если дальний родственник, вспоминая о тётке, объявится через год. Тогда применялся план Б: доверенный человек в крематории незаметно вскрывал урну и добавлял туда немного «нейтрального» праха – от невостребованного бедолаги. Прах он и есть прах. Но чтобы урна оказалась пустой до востребования – такого ещё не бывало.

– Ты уверен, Лёша, что она одна такая? – Жора впился взглядом в Пушкина, и тот съёжился, как под гранитной плитой.

– Боюсь, нет, Борис Демидович, – прошептал Пушкин, отводя глаза и теребя пуговицу на обшлаге. – Я после этого… ну, меня как током ударило… Проверил ещё несколько – из последних «ложек», чьи урны ещё не забрали. Ещё три – пустые. И одна… почти пустая: на донышке совсем чуть-чуть… серого… будто кто-то очень торопился…

Ледяной ручеёк пробежал у Жоры по спине под шёлковой рубашкой. Четыре. Это уже не случайность. Это система.

Он взял себя в руки. Украсть прах? Бессмыслица. Значит, не грабёж. Это – чистая, канцелярская война: удар отсутствием, аккуратная пустота вместо следов.

– Дальше, – сказал он.

– Я проверил журналы доступа к архиву… ну, где отмечают, кто брал дела участков для сверки… По всем четырём – двести двенадцатый, сто пятый, триста сорок первый и восемьдесят восьмой – за последнюю неделю были запросы.

– Кто?! – рявкнул Жора так, что Пушкин подпрыгнул и едва не выронил папку.

– Не знаю! Подпись неразборчивая, закорючка! Почерк чужой. И оформлено странно – не по обычному регламенту, а будто по внутренней директиве… из мэрии или из области. Штамп нечёткий: «Комитет по…» – дальше не разобрал…

«Область. Директива. Пустые урны.» – слова сложились в чёрный узор. Это была не халатность. Это была методичная атака, вбитая в бумагу.

– Эту проверяющую из области… фамилию не помнишь? – спросил он ровно, но голос предательски дрогнул.

– Нет. Что-то не наше… вроде Тёплая. Или Теплова. Она с директором крематория, с Армине, общалась. Про новые инструкции говорили, про учёт…

Тёплая. Снова это имя. Оно прозвучало в мёртвой тишине кабинета, как холодный смешок.

Жора перевёл взгляд на окно. Там, за стеклом, мерцала его территория – кварталы памятников, фронт слепых плит, длинные линии живых и мёртвых денег. Он знал каждый шов на этой карте. И вдруг понял: где-то на этом полотне уже режут ножом – тонко, незаметно, но до крови.

– Значит так, Лёша, – он подошёл вплотную, навис, глядя в переносицу, чтобы тот не мог отвести взгляд. От Жоры пахло дорогим табаком, коньяком и первобытной опасностью старого хищника. – Идёшь в архив и забываешь всё, что видел. Все пустые урны, все запросы. Это тебе приснилось. Если кто спросит – всё по регламенту. Никаких аномалий. Порядок.

– Но… если эта Тёплая спросит про журналы? – губы Пушкина дрожали так, что слова норовили распасться.

– Никто не придёт, – Жора положил тяжёлую, костистую руку ему на плечо. Рука была холодной, как обломок льда. Пушкин почувствовал настоящий могильный холод сквозь тонкую ткань пиджака. – Ты ведь не хочешь сам стать «ложкой», Лёша? Безымянной. В чистом поле.

Животный ужас в глазах архивариуса чуть заметно сменился покорностью.

– Нет… Я буду молчать. Клянусь… могила.

– Молодец. Иди. Храни тайны мёртвых. Не болтай о них живым.

Пушкин, пятясь, выскользнул из кабинета, оставив после себя тонкий след страха – почти запах, который впитывается в бархат и дерево лучше любого освежителя.

Жора остался один. Прошёл к бару из чёрного мрамора, налил себе полный стакан коньяка. Выпил залпом. Огонь обжёг горло, но не принёс тепла. Он был в западне. И злило не это – злила красота чужой игры: чисто, сухо, без крови. Пустая урна страшнее полной – её не продашь, её будешь бояться.

Он сел на край гроба-стола, достал из нижнего ящика деревянную коробку с ключами и магнитными карточками от подсобок крематория – запасной комплект, о котором знали двое. Бросил взгляд на телефон службы охраны – отдельная закрытая сеть. Мысленно пробежал людей: копальщики, смена печников, кладовщик, дежурный по залу, бухгалтерша, что ведёт «серый» прайс, водитель «холодка». Кто мог пустить эту бритву внутрь? Или это не люди – это бумага? Бумага всегда режет глубже.

Хирург всплыл в памяти сам собой. Человек-тень, его бывший заместитель: вежливая улыбка, ровные руки, глаза, которые никогда не моргали, когда говорили о деньгах и смерти. «Времена изменились, Демидыч. Понятия кончились», – сказал он на прощание. Вроде ушёл без скандала. Вроде – по уму. Но Хирург знал всё: где лежат «ложки», кто на них стоит, как устроена бухгалтерия воздуха.

На старом кнопочном телефоне «Nokia», лежавшем на гробе-столе, мигнул экран. Короткий звук – как сухой щелчок предохранителя. Пришло смс-сообщение: всего два слова – «Кирпичный завод».

Сердце на мгновение сбилось с ритма, затем стало бить тяжело и глухо, как похоронный колокол в пустой церкви. Кирпичный завод – его неофициальный «банк». Схрон. Там, в бетонной кишке сушильного цеха, за фальшпанелью, лежали аккуратные брикеты чёрного нала – перетянутые датской изолентой пачки – и главное, несколько папок: компромат на всех и вся. Его страховой полис от конца света. Доступ имели только двое: он и Хирург. Хирург ушёл. Следовательно, сообщение означало одно из двух: либо туда уже сходили, либо хотят, чтобы он туда поехал. И в обоих случаях – его тянут на свет.

Жора долго смотрел на экран, затем – на пустую урну. Две точки на карте рушащегося мира. Они связаны, как артерия и нож.

Он встал. Подошёл к окну. Дым из трубы крематория всё так же лениво полз в небо, смешиваясь с низкими, свинцовыми облаками. Теперь этот дым казался не символом власти, а предвестником пожара. «Если гореть – то не дровами…» – машинально мелькнула строка старого кладбищенского анекдота, и он оттолкнул её, как дурную примету.

Открыл сейф. Достал пистолет – старую, самозарядную, вылизанную «Чешку» – проверил магазин. Рядом – плоский GPS-маячок, который он охотно ставил на чужие машины. Сегодня – поставит на свою. Сверху – папка с печатями его фирм-прокладок, пара чистых доверенностей, и конверт с новым паспортом на имя, под которым он числится в трёх гостиницах и одном пансионате у моря. Он не любил паниковать. Он любил готовиться.

Телефон городской охраны отсекал внешние линии. Жора нажал две кнопки, дождался ответа.

– Сёмин? На центральные ворота – никого. Смену не трогаем. Внутренний периметр – по второму кругу, но без фанфар. Камеры на четверть прибавьте. И слушай, – его голос был ровен, будто он интересовался погодой. – Любой запрос «из области» – в бухгалтерию. Пусть скажут, что готовят отчёт. Тяните время.

– Понял, Борис Демидович.

Он отключился. Вернулся к гробу-столу, достал «Беломор», размял папиросу корявыми, сильными пальцами, сунул в угол рта. Чиркнула зажигалка. Горький дым наполнил лёгкие, но не успокоил. Секунду он прислушивался к собственному дыханию и к тишине дома, в которой отзывается каждый шаг охраны на первом этаже. Дом – как череп: звуки блуждают, находя пустоты.

Он снова посмотрел на урну. Смешно: столько лет торговать землёй, воздухом и молчанием, и проиграть – пустоте. Но пустота в умелых руках хуже бомбы.

Он подошёл к стенному шкафу, отодвинул фальшпанель. За ней – узкий сейф с документами на часть «ложек» и черновые книги. Он вынул только одну – за год, когда начинали «обхоранивать» ряд возле купеческого склепа. Лишние бумаги – это крик. Сегодня надо молчать.

Телефон снова мигнул. Второе смс-сообщение: «Не тяни».

Жора усмехнулся без улыбки. Значит, за ним смотрят. Хорошо. Пусть смотрят. Он всегда считал, что лучший способ исчезнуть – пойти навстречу. В открытую.

Он надел пальто. В карман внутренний – «Чешка», в другой – запасной телефон. Ключ от «Ленд Крузера» лёг в ладонь. В зеркале у дверей на него посмотрел мужчина с серыми глазами и лицом, которое люди называют властным, чтобы не сказать – опасным. Лицо стало чуть старше за последние годы, но жёстче – нет. Слишком много видел, чтобы быть мягче.

У выхода он задержался на шаг. В коридоре, где висели фотографии – открытия новых участков – его взгляд зацепился за снимок десятилетней давности: он и кто-то из умерших старых копачей на тракторной тележке, везут гранитную плиту. Оба смеются. Пыль, солнце, молодость преступного счастья. «Понятия кончились», – прозвучало в голове. Если кончились – значит, начинается математика.

Он прикрыл глаза. Быстро, сухо пробежал план. Кирпичный завод – три входа, одна живая камера у сторожки, он её чинить не стал принципиально, две глухие по периметру. Сигналка схрона автономна – только его брелок. Но брелок можно считать. Значит, возьмёт второй комплект и вход откроет через техническую щель, с которой знаком только он. Влетит, как ветер, выйдет камнем. Если там пусто – будет война бумаге. Если не пусто – война людям.

Он щёлкнул выключателем. Бархатные шторы потяжелели в темноте, и кабинет растворился, как сцена после финального поклона. Только гроб-стол блеснул на секунду – лак собрал остаток света и отпустил.

Во дворе охранник распахнул калитку. Ночь ещё не началась, но серый день уже умирал. Ветер с кладбища был холоден, словно дул из открытой печи. Сигналка машины пикнула коротко. Он сел за руль, завёл. Мотор ответил ровным низким урчанием – голосом зверя, который давно приручили, но забыли, что он зверь.

Выезжая на просёлок, Жора набрал номер.

– Армине, – сказал он, когда в трубке щёлкнуло. – Документы по выдаче урн – стоп. Любой запрос – только через тебя. Кто придёт – улыбайся мол, готовишь отчёт. Понимаешь? И, Армине… будь осторожна. Сегодня воздух наэлектризован и нервен. Не трогай металл языком.

– Поняла, Борис Демидович, – ответ был сух, как керамика. – У меня тоже новости… Позже.

– Позже плохо. Но ладно. Держи печь на минимуме. Пусть труба отдыхает.

Он отключился и, не глядя в зеркало, прибавил газ. На пригорке, где дорога поворачивала к шоссе, он на секунду притормозил и посмотрел влево: бескрайнее серое море Степного кладбища лежало внизу равнодушно и ровно, как старое олово. Где-то там – «ложки», как мины замедленного действия, и пустые урны – как записки с вызовом. Он достал папиросу, чиркнул. Горький дым ступил в горло и остался.

– Ну что ж, – подумал он. – Хотите войны? Будет вам война.

Он больше не был пауком, выжидающим в центре паутины. Он снова становился волком – старым, опытным, но всё ещё способным перегрызть горло любому, кто осмелится войти в его лес. Машина, послушная и тяжёлая, скользнула вниз с холма – туда, где среди бурьяна и кирпичной пыли кто-то уже расставил фигуры и ждёт, когда он сделает первый ход. В этот раз он сделает его сам. И первым выпадет на доску не белая пешка – а пустая урна. Как идеальное преступление: ничего нет, а всё есть. Коллекция тишины, которую кто-то начал собирать в его городе без его разрешения.

И это была единственная вещь, которую Жора не прощал. Тишина – только его товар. Остальные пусть торгуют шумом.

Глава 2. Наводка Хирурга

В это же время на другом конце кладбища. Юрий Аверин свернул с главной, относительно ухоженной аллеи Степного кладбища на боковую тропинку, заросшую по краям жухлой, мокрой травой. Под ботинками теперь чавкала размокшая, вязкая глина. Он шёл к ней. К матери.

Обычная серебровская осень, лишённая красок и обещаний. Город замер после недавних арестов, когда московский «Шторм» смёл верхушку айсберга – Нептицына, Курова, Иголкина, Паков. Но здесь, на кладбище, перемены ощущались острее, как смена давления перед землетрясением. Исчезла привычная суета ритуальных агентов. Даже копальщики двигались медленнее, настороженнее. Тишина была обманчивой – не покой, а зловещее затишье перед новой бурей.

Прошло чуть больше трёх лет с того дня, как он стоял здесь – тогда он ещё носил фамилию Пелин, – и смотрел, как комья мёрзлой земли глухо бьют по крышке простого, обитого ситцем гроба. Тот день стал точкой невозврата: респектабельный аудитор администрации города Юрий Пелин умер, а на его месте родился Юрий Аверин – человек без прошлого, с одной-единственной, почти религиозной целью: понять и, если получится, сломать систему, которая перемолола его мать.

Именно так, – думал Аверин, поправляя воротник пальто. – Система. Не просто жадность, а абсолютная, дьявольская безразличность механизма, для которого человеческая жизнь – лишь переменная в уравнении прибыли.

Он остался в Серебровске, сменил фамилию, растворился в серой массе мелких клерков – и продолжил наблюдать. Он стал внутренним контролёром этой прогнившей корпорации смерти.

Вот и её могила. Скромный гранитный памятник, который он поставил на первые же заработанные под новой фамилией деньги. Фотография – молодая, улыбающаяся женщина, ещё не знающая, что ей отмерено так мало. Аверин провёл ладонью по холодному камню, смахивая налипшие мокрые листья. Он не плакал. Слёзы высохли давно, оставив после себя лишь сухую, ноющую боль в груди – единственную, что поддерживала в нём Аверина.

Он просто стоял и смотрел на её лицо. «Сынок, ты только не срывайся, – прошептала она тогда, уже землистая от болезни. – Ты будь честен. До конца. Не как они».

– Она бы не одобрила, – голос прозвучал за спиной. Тихий, ровный, без возраста и эмоций.

Аверин не вздрогнул. Он знал этот голос. Медленно обернулся. Хирург. Правая рука Жоры – или уже бывшая? Человек без имени, без прошлого, без возраста. На нём простая тёмная, но идеально подогнанная кожаная куртка. Серые, проницательные глаза – как лезвие скальпеля – оценивали Аверина с почти профессиональным безразличием. Лет на пятнадцать старше, сухая, цепкая хватка человека, который сам себя сделал. И при этом – неуловимый, почти отеческий надзор в манере держаться.

– Что именно она бы не одобрила? – спросил Аверин, встречая взгляд без вызова, но твёрдо – так учат три года маскировки.

– Фамилию твою. Мать бы не поняла, – Хирург едва заметно качнул головой. – Менять имя… здесь так не делают. Земля под ногами… она всё видит.

Он говорит о чести, – отметил Аверин. – О кодексе. О «понятиях».

– Иногда лучше, чтобы она забыла, – парировал он. Голос был сух, как осенний лист.

Они помолчали. Пауза натянулась, насыщенная невысказанным.

– Город затих, – нарушил молчание Хирург, переводя взгляд на соседние могилы. – Не к добру. Пусто стало… а где пусто, там гниль заводится быстро.

– Вы поэтому здесь? Пришли послушать тишину? – Аверин не отводил взгляда.

– Я всегда здесь, – просто ответил Хирург. – Это мой пост. Был. И… остался.

Аверин уловил краткую запинку – важную.

– Жора больше не твой хозяин? Ты теперь сам по себе?

Хирург медленно повернул голову. Взгляд стал жёстче.

– Хозяев у меня нет. Были дела. С Жорой дороги разошлись. Он с ума сходит, на костях пляшет. А я… я смотрю, чтобы совсем беспредела не было. Чтобы хоть какой-то порядок остался.

– «Понятия» кончились, – спокойно возразил Аверин. – Их смыло вместе с Нептицыным и его командой. Теперь здесь будет либо закон, либо беспредел.

– «Закон твой – бумажка», – Хирург криво усмехнулся. – Подтереться можно. А то, что правильно, – оно здесь… – он едва заметно коснулся груди. – Или его нет. А когда нет – начинается бардак. Кто-то должен мусор убирать.

Он сделал шаг ближе к могиле.

– Пушкин твой серый ходит, как будто смерть увидел, – сказал он вполголоса. – Урны трясёт. Пустые, говорит.

Аверин напрягся. Откуда он знает?

– О чём ты?

– О том, что некоторые думают: прах – мусор, – Хирург произнёс почти, не разжимая губ. – Сыплют куда попало. Жора доиграется с этим крематорием. Там теперь другие… похлеще него. Умные, холодные. Этих так просто не возьмёшь.